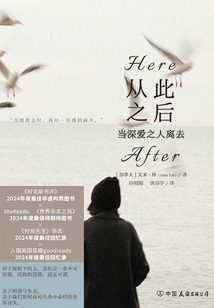

從此之后:當深愛之人離去

最新章節

書友吧第1章

“這本書是一個小小的奇跡——它是一種純粹、無比勇敢的愛的表達。”

——ELLE雜志

“如果你曾經歷過那種足以顛覆生活的巨大損失,因而不再想聽那些關于希望或走出困境的故事,而是渴望那些能直面傷痛的故事;如果你正在尋找一個能直面自己痛苦的地方,或者想在痛苦中不再那么孤獨,那么《從此之后》可能就是你需要的心靈伴侶。”

——《時尚先生》雜志(Esquire)

“當作者在難以名狀的失去后艱難前行時,她將我們帶入她的世界,讀者會既為之動容,又心懷感激。這部作品對年輕喪偶生活的進行了細膩刻畫,情感真摯且富有感染力。”

——《柯克斯書評》(Kirkus Reviews)

“林的回憶錄令人驚嘆。每一章都充滿了緊迫感……當下與回憶之間的張力,讓這本書盡管展現了人性的脆弱,卻仍有一種空靈之感……書中的章節如詩歌般碎片化,傳達出人們想要為難以言表之事找到言語、在無意義中探尋意義的強烈渴望。”

——《圖書館雜志》(Library Journal)

“這本書以簡短而富有詩意的片段寫成,其深刻、愛與痛苦令人震撼。它令人心碎,卻又無比美好,最重要的是,它無比坦誠……還帶著一絲微弱的希望之光。強烈推薦。”

——《書單》雜志(Booklist)

“林在回憶錄中的講述方式十分精彩,通過一個個與柯蒂斯相遇和失去他的片段,這種講述美得令人心碎……林教會我們,或者說是提醒我們,陪伴他人直面悲傷,遠比徒勞地試圖轉移他們的注意力更有幫助。”

——《有聲讀物》雜志(Audiofile)

“艾米·林的這本書是我讀過的關于悲傷的最佳回憶錄之一。”

——蘇珊·布盧姆伯格—卡森(Susan Blumberg-Kason)《茶》雜志(Cha Journal)

“翻開艾米·林這部扣人心弦的新作時,只覺得多年未曾有過的震撼與感動再次涌上心頭。林用她的筆觸,將極致痛苦與美妙感受交織起來,讓我們感同身受。這無疑是部佳作。”

——勞倫·格羅夫(Lauren Groff)《命運與憤怒》(Fates and Furies)作者

“艾米·林的首部回憶錄見證了世間一切美好、令人心碎與無法避免之事。她以那絕對的精確和毫不退縮的坦率,與我們分享了愛情與失去、希望與療愈的深刻交織。自從讀完瓊·迪迪翁的《奇想之年》以后,還沒有哪部作品能如《從此之后》這般讓我這樣敞開心扉了。”

——黛比·米爾曼(Debbie Millman)《設計為何重要》(Why Design Matters)作者 兼任《設計很重要》播客欄目主持人

“《從此之后》巧妙地處理悲傷與生存這一對如影隨形的幽靈。它如同一首鋼鐵鑄就的交響樂,講述了親人意外去世及其所引發的必然、難以承受的后果。”

——卡門·馬查多(Carmen Machado)《夢之屋》(In the Dream House)作者

“《從此之后》講述了一個令人心碎的故事,關于一對年輕夫婦迷失的未來,以及一位心靈飽受摧殘、陷入無盡悲傷的作家的親身經歷。她的筆觸極其清透,展現了那些無法愈合的傷口、永遠破碎的故事,以及愛的堅韌力量。這部回憶錄呈現了深層而又本質的東西。”

——勞拉·范登伯格(Laura Van Den Berg)《第三酒店》(The Third Hotel)作者

“書名的選擇相當合適。艾米·林所撰寫的關于愛情與失去的回憶錄,真實而令人心碎。只有親身經歷過悲痛,才能深刻領會這些文字中蘊藏的悲痛。林的筆觸生動、流暢且堅定,如同悲傷本身。”

——香農·利昂·福勒(Shannon Leone Fowler)《與幽靈同行》(Traveling With Ghosts)作者

“艾米·林知道如何直面悲痛,也知曉其無時不有的常態。悲痛,始終與我們如影隨形;隨之而來的就是,作家將會陪伴您走過漫長的旅程。這本書猶如一座避風港,為我的淚水提供了容身之地,若你愿意,它同樣愿意接納你的淚水。”

——馬修·薩萊斯(Matthew Salesses)《現實世界中的工藝》(Craft in the Real World)作者