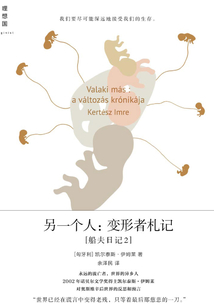

另一個人:變形者札記

最新章節(jié)

書友吧第1章 修訂版序:一個正在誕生者的自白(1)

余澤民

就在這一刻,我仿佛站在生與死的門檻上,什么也不知道,什么也不理解,身體向前沖著死亡,而頭卻回望,朝著生活的方向,我就要邁開的腿遲疑地抬起……將要去哪兒?去哪兒都無所謂。因為,這個將要邁步前行的人已經不再是我,而是另一個人……

——凱爾泰斯·伊姆萊

一、一個自由了的失落者

《另一個人》出版于1997年,是凱爾泰斯·伊姆萊(Kertész Imre)1992年出版的第一部日記體小說《船夫日記》的姊妹篇,內容取材于作者在90年代前五年所寫的日記,是對自己身份認知的思想軌跡的系統(tǒng)描記,是對自己創(chuàng)作靈感的精確捕捉,對奧斯維辛后的世界進行了反思和預言。《船夫日記》第一篇記于1961年,最后一篇是1991年;《另一個人》所寫的是1991到1995年發(fā)生的事,而《另一個人》的出版意味著作家的創(chuàng)作邁進了哲思的新階段。

“三年了,自《英國旗》后,我沒有寫出任何敘事性的作品。看來,與靈魂深處的游歷相比,近來我更樂于去奧地利和瑞士的湖畔旅游……”凱爾泰斯說。《另一個人》,正是作家在東歐劇變后的最初五年里馬不停蹄的游歷途中寫成的。如果說,凱爾泰斯在《命運無常》、《為了未誕生孩子的祈禱》、《慘敗》等作品里一次次地驗證并宣布了一個個體的命運喪失與肉體死亡的話,那么他在《另一個人》中則作為一位“我”的合著者通過省思而宣布重生。書的副題“變形者札記”已向讀者暗示了主題。

20世紀80年代末,歐洲政局發(fā)生巨變,隨著柏林墻倒塌,冷戰(zhàn)結束,匈牙利也于1989年像捷克、波蘭等中東歐大多數(shù)國家一樣以和平方式開始了政治、經濟體制變革,向西方向世界打開了封閉已久的國門;一夜之間,一黨執(zhí)政變成了多黨議會,公有制經濟再難遏止私有制的蠶食,計劃經濟更像海邊的沙堡被市場經濟的大潮沖得蹤跡全無,好萊塢娛樂片、斯蒂芬·金恐怖小說、肯德基和麥當勞更將人們的日常生活渲染得如一片眼花繚亂的焰火,每時每刻的興奮伴著不知不覺的墮落……雖然匈牙利的變革避免了羅馬尼亞那樣的血腥,也沒有后南斯拉夫的戰(zhàn)火,但人們還是在從天而降的自由面前突然激動、緊張得茫然無措。這場變革,使每個人的面孔和心靈都發(fā)生了這樣那樣的變形,也成為凱爾泰斯創(chuàng)作生涯的一個轉折點。

和中東歐大多數(shù)知識精英一樣,面對時代巨變,凱爾泰斯也經過了一個興奮、憧憬、困惑、失落和省思的過程;只不過對于凱爾泰斯來說,每一寸思考,都沿著他從奧斯維辛幸存的軌跡;每一個判斷,都懷著對恐怖記憶的心悸。這場變革并沒有使作家大喜過望,他更像一只被在籠中關久了的狼,在一聲“自由了”的嚎叫之后,卻不知道該去何處?

我為什么會如此深切地感到自己的失落?顯然,因為我是一個失落者。

和《船夫日記》一樣,《另一個人》也是通過對奧斯維辛的反思對人類、社會、民族、自我的最透徹的剖析和最大膽的表述。“我們不要忘記,奧斯維辛根本不是由于‘奧斯維辛的過去’而被廢除的,而是因為軍事格局的轉變;奧斯維辛之后,什么都沒有發(fā)生,我們并未因譴責了奧斯維辛而得以生存。然而,我們卻經歷了以那些意識形態(tài)為治國之本的帝國。”現(xiàn)在,意識形態(tài)統(tǒng)治的帝國解體了,隨之建立的是物欲享受統(tǒng)治的帝國,自由始終是犧牲品,思想繼續(xù)在流亡中。

1994年夏天,凱爾泰斯在從奧地利回家的途中,去邵普隆尋找他父親五十年前被押送到奧地利境內集中營途中曾被關押過的石礦監(jiān)獄,那里曾關押過上萬猶太人。在采石場,他看到“一張演出海報上登著輕歌劇的廣告”和幾輛“來自布爾根蘭州的旅游大客車,游客們正趟著干燥的塵煙一步一滑地朝巖洞劇院入口方向艱難地走去”。凱爾泰斯像一名警察詢問這里有沒有關于大屠殺的紀念牌。對方怔了一下問是什么時候的屠殺,發(fā)生在1956年還是之前或之后?當凱爾泰斯說出“1945年”時,警察完全愣住了,“從他的表情看上去,我們好像是在尋找古波斯人的遺跡。我們走進那片絕無人跡的石頭荒野,就在這時,伴著巨大的喧嘩,歌劇的序曲在劇院的巖洞里響起。”

盡管在奧斯維辛集中營還立著“永遠不能忘記”的石碑,但人類仍舊如此健忘。

匈牙利著名作家、曾多次獲得諾貝爾文學獎提名的艾斯特哈茲·彼特在談《另一個人》時說:“我很久沒有讀到這樣令人激動的文字了。這部書的新意和精神上的刺激,蘊涵在藝術家的勇敢之中。凱爾泰斯正是憑借著這一種勇敢環(huán)視今日的世界,并且列出什么存在,什么不存在。他不恪守任何東西,既非在家的痛苦,也非所得的知識,他什么也沒有,假如他真有什么的話,那就是:一無所有。”

法國作家莫洛亞(André Maurois)曾在《拜倫傳》中寫過這樣一段話:“唯有拜倫,曾是拜倫的誘惑者;唯有拜倫,會嚴懲拜倫身上的拜倫;唯有拜倫——拜倫的摧毀者,將是未來世界的拜倫。”凱爾泰斯正是通過自己半個多世紀的磨難、思考與寫作,像拜倫一樣地走過這樣一條通過自我否定而重生的路。

二、一個在家鄉(xiāng)感到無家可歸的陌生人

如果說《船夫日記》記錄的是作者在一個無窗的囚牢里的孤獨冥想的話,那么在《另一個人》中的凱爾泰斯則變成了一個張開臂膀擁抱世界的漫游者。自由,為他在結滿血痂的肌膚上開了一扇窗,他不但看到了世界,而且拖著病弱的軀體還從這扇窗子爬了出去。但是,就在貌似輕松的旅途中,那些揮之不散的恐怖陰影,又使他對自己的“身份”與“存在”進行了更深刻的質疑。

他用狐疑的眼神審視這個變化中的世界,在“寒冷的多瑙河畔”,看到“黃昏初始的天光,將青蘋果一樣酸澀的顏色傾灑在佩斯一側的、在神氣十足的謊言中變得破舊斑駁了的宮殿上”。隨后,他再將這種狐疑磨成一柄利劍,深深刺到自己的心底:“我自己需要重新誕生,變形——究竟要變成誰、要變成什么?”

作家借用哲學家維特根斯坦的話質疑自己:“我是知道,還是只是相信自己叫做‘凱爾泰斯·伊姆萊’呢?”“當我聽到有人叫我‘凱爾泰斯·伊姆萊’的時候,當我看到有人寫下‘凱爾泰斯·伊姆萊’這個名字的時候,簡直是要我將自己從一個寧靜的、隱姓埋名的藏身所里拽出來。然而,我永遠不能將自己與這個名字相對應。”

從自己的名字開始,作家對自己進行了否定。他始終痛恨自己的名字,因為“早在童年時代,這個名字就飽含了太多的屈辱”,因為,這個名字與奧斯維辛不可分割。2002年晚秋,就在要動身赴斯德哥爾摩領獎之前,凱爾泰斯收到了一個從布痕瓦爾德集中營(少年凱爾泰斯曾被關在那里)博物館寄來的一個棕色郵包,里邊裝著博物館館長的一封賀箋和一份“1945年2月18日集中營囚犯每日報道的復印件”。在“損耗”一欄里記錄著第64921號犯人的死訊:凱爾泰斯·伊姆萊……猶太人……已死亡。

“簡單地說,我曾經死過,因此才活了下來。”就這樣,作者通過對自己曾經存在的否定,證明了自己真實的存在,證明了自己是:從一個孩子的死亡中誕生。

“我們不能在自己當過奴隸的地方體驗自由。我們必須離開這里,必須去很遠很遠的地方。但我做不到。”這句話準確表達了作者與跟自己命運相系的國家之間的矛盾關系。少年時代,他被自己弱智的祖國送進了納粹集中營;青年時代,他被專制的祖國剝奪了個人命運;壯年時代,他屢經退稿,即使出版的作品也無人問津;老年時代,雖幸遇改革,但當他作為“匈牙利作家”被邀請到德國講學時,祖國的官方卻表示他不能代表他的國家……但是,即使這樣,1945他被美軍從集中營中救出后,并沒像許多難友那樣移居西方,而義無返顧地回到了曾將自己送入地獄的祖國尋找雙親;1956年匈牙利爆發(fā)了反蘇的人民革命,就在蘇軍坦克扼殺了“哪怕只是一個自由的閃念”時,他沒有跟隨流亡大軍投奔“自由世界”,而是決心留在這里“以最近的距離觀察這部殘暴的獨裁機器到底是怎樣運轉的”;1989年后,匈牙利經歷了“令人驚詫的敗落和自殺偏執(zhí)的轉變”,但他還是沒有離開,在一次次去西方講學之后,總是懷著驚悸回到已被上帝遺忘了的家鄉(xiāng),因為他想通過“這種陌生的語言——我的母語來理解那些兇手”。凱爾泰斯對家鄉(xiāng)的感情是復雜的,他記恨它,是因為他在自己的家鄉(xiāng)卻感到自己是一個陌生人;他沒有拋棄它,因為這畢竟是他的家鄉(xiāng)。

事實上,凱爾泰斯是一個永遠的流亡者,他在精神流亡的途中,通過這個國家對自己的否定,證明了自己在這個國家中的存在。“我是獨裁者無可救藥的孩子,打在我身上的烙印就是我與眾不同的地方。這就是我在這塊土地上、在人群中得到的幾乎無法解釋、同時又是最真實的體驗。”

三、一個自覺“非猶太人”的猶太人

這種欲望帶著一點永恒的猶太人的性質,他們被莫名其妙地拖著拽著,莫名其妙地流浪在一個莫名其妙的、骯臟的世界上。

——卡夫卡《致米萊娜書簡》

和卡夫卡一樣,凱爾泰斯也是個失掉了身份的精神漂泊者,他在《另一個人》中清楚闡述了自己血緣與自己國家間的尷尬關系:“從某種意義上講,我不屬于這里(也不可能屬于這里),我的絕大多數(shù)作品并不是為那些我說他們語言的人寫的(也不可能為他們寫)……這個世界叫做‘匈牙利’,這個‘陌生的我’的真實名字是‘猶太人’……”

由于匈牙利社會始終不愿直面屠殺猶太人的歷史,不愿正視歧視猶太人的事實,因此,凱爾泰斯的作品在家鄉(xiāng)不但沒有受寵,甚至遭到排斥。在匈牙利,知道他名字的人寥寥,而在西方,他的作品卻倍受賞識。2002年他之所以能夠戴上諾貝爾文學獎的桂冠,也是多虧了德國人的推薦。因此,對凱爾泰斯來說:他在自己的家鄉(xiāng),卻感到自己是一個無家可歸的陌生人;而在本應感到無家可歸的異邦,卻找到了回家的感覺。

凱爾泰斯獲獎后,仍有不少匈牙利人不以為然,認為他“不是匈牙利作家,是猶太作家”;一些媒體也認為他獲獎是借了巴以戰(zhàn)爭的東風,言外之意,只是因為他是猶太人;當布達佩斯市政府準備授予他“榮譽市民”稱號時,就有政黨公開反對,原因是“他是一個不愛匈牙利的猶太人”。繼續(xù)溯源,凱爾泰斯的問鼎之作取材于他少年時代在集中營的經歷,他之所以能有這段經歷,更是因為他是個猶太人。因此,無論從哪個角度看,凱爾泰斯的身份似乎無可爭議。但是,在特拉維夫,在這個猶太人國家的首都;在耶路撒冷,在這個噴吐著猶太人血漿的古泉……偏偏凱爾泰斯自己,這個出生在一個不信教的猶太家庭的猶太人,這個從小就因為自己的血緣而受盡歧視和苦難的猶太人,這個由于自己作品的大屠殺主題而被自己的國家放逐的猶太人,這個即便以匈牙利作家的身份為匈牙利獲得諾貝爾獎殊榮卻被作為“非匈牙利作家”排斥的作家,卻對自己的猶太人身份提出了質疑:“我并未感到那種‘找到了家’的感覺。總之,各種預計好的體驗都沒有發(fā)生。莫非我不是猶太人?”

當他到以色列的餐館露臺去吃飯,引來當?shù)貗D人們驚異的目光,因為“中東地區(qū)的猶太人,一般都不會去露天的平臺”;當他散步在特拉維夫的海濱,他“看到的只是夜晚擁擠喧囂的交通,覺得自己好像是在意大利,或是在布達佩斯”;當他坐在猶太教堂的祈禱人群里,他感到拘謹和惶恐:“這與平時置身于人群中間時的感受相仿,既不多,也不少。我是另一種猶太人。我到底是種什么樣的猶太人?哪種都不是。我從很久以前就已經不再尋找家鄉(xiāng),也不再尋找自己的身份了。我跟他們不一樣,我跟自己不一樣。”

“如果不是(猶太人的話),那么我又是誰呢?”在經過了對自己身份的否定之后,作者又對自己“對自己身份的懷疑”開始了懷疑。

在以色列,凱爾泰斯沒有找到所期待的家鄉(xiāng)感;在德國,他自然不能說是回到家鄉(xiāng);而匈牙利,在他合法的家鄉(xiāng),向他宣布的卻是陌生感:“離開法蘭克福時,我又受到了一番搜查,監(jiān)視器正對著飛機艙門的出口。在驗查護照的時候,對乘客已經有了明確的區(qū)分:歐盟國家的公民向右走,其他國家的公民朝左行。我差一點未能去柏林,因為他們沒有找到我的返程票。只有在他們證明了我將離開(而且肯定會離開)這個國家去另一個地方(轉機去以色列)之后,才允許我登上了飛機。作為受人歧視的猶太人同時,現(xiàn)在我還要作為匈牙利人承受歧視……受到傷害的并不是我的匈牙利國家,而是我飽經磨難的猶太人屬性,不論遭遇到任何的歧視,我總是作為猶太人而無可幸免。也許,這就是所謂的‘身份’?那么,也許我還是一個猶太人?”