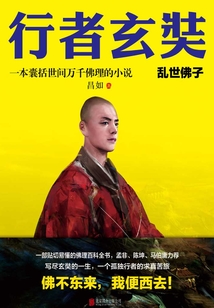

行者玄奘1:亂世佛子

最新章節

書友吧 8評論第1章 鳳凰谷的孩子

這是個不可思議的地方,狂風裹挾著沙粒在空中飛舞,整個世界都變得混沌起來,如同天地初開時的景象。空氣中彌漫著尖嘯的聲音,那是鬼魂們在不甘地號叫。

或許,在這樣的地方,也只有鬼魂才可能存在吧。

風漸漸弱了下來,地上的流沙如金色的水銀般流動著,不經意間沖刷出一具慘白的頭骨,為這個亙古荒蕪的地方增添了一分死寂。

可就在此時,這毫無生機的大漠里竟然出現了生命的跡象:

一匹瘦弱的老馬,正在沙丘中努力地想要站起來,它渾身瘦骨嶙峋,原本紅色的鬃毛已被沙塵染黃,看上去長短不齊疙疙瘩瘩。細細的淡黃色沙粒不斷地從它的鬃毛里抖落下來,落在那已被沙土埋了半截的另一個生命體的身上。

那是個年輕的僧人,衣衫襤褸,滿面塵土,背上背著一只破爛的帶著黑色紗幔的斗笠,一雙黑亮的眼睛閃耀著靈動的光芒。

剛才太可怕了!從沒有見過這么大的風!

搓了搓已凍得麻木的手和耳朵,僧人雙手撐地欲坐起來,忽覺手感有異,回頭一望,自己的左手竟恰好按在了那具頭骨上。

頭骨瞪著空洞的眼睛,盯著他,一副心有不甘的樣子。

這一路上,他已經見過無數的白骨——人的馬的駱駝的,它們爭先恐后地向他訴說著一個又一個悲壯的故事。然而眼前這個離他最近,又是在剛剛經歷了一場沙漠風暴之后出現在他的身邊,他在死里逃生的余悸中望著這個不幸者,感慨萬分。

不知道這是一個商人還是僧人,自己是該叫他“檀越”[1]還是“大師”呢?

嗯,他是這片沙海中的先行者,還是叫“前輩”吧。

他合掌施禮:“弟子玄奘,拜見前輩。”

言罷叩下頭去。

“弟子孤身西行,欲前往婆羅門國求法,不期于此地得遇前輩,也是前世有緣。前輩無論是何因緣置身于此沙河之中,都是大勇,弟子心中既感且佩。祈望前輩已往生極樂,弟子……弟子……”

他本欲祈請這位不知名的前輩保佑自己西行順利,但想了想,還是把嘴邊的話咽了下去。

誦上一段《往生咒》,玄奘站起身,茫然四顧——

周圍除了沙子還是沙子,波濤般高低起伏的沙丘,一模一樣的景致,讓他感到有些眩暈。身上的僧服被狂風撕裂多處,早已看不出原來的色彩,只有與這茫茫大漠融為一體的黃沙色。

風完全停了,天邊露出一抹乳白色的天光,照著這蒼茫大地上的一人一馬,仿佛整個世界就只剩下了這兩個生靈。

這便是令西域和河西商人聞名喪膽的“莫賀延磧”,它還有一個名字,叫作流沙河。

這個白天熱風如火,晚上寒風如刀,干得沒有一滴水的地方居然以“河”來命名,這不是太奇怪了嗎?

玄奘搖頭苦笑了一下,為上天的這個玩笑。

其實他進入這條沙河只有短短兩天時間,卻感覺已經漫長得讓真正的河流在他的記憶里變得模糊起來,仿佛那真的已經是很遙遠很遙遠的事情了……

那是一條他叫不上名字的河,是他此生記憶的起點,河水清澈透亮,宛如九天之上飄下來的銀河之水,在輕緩地流淌,陽光灑在水面上,泛起點點輝光。

一條漂亮的船,正劃開水波,緩緩行駛過來,船舷上倚靠著一個小男孩兒,他只有三四歲的樣子,一雙清澈純凈的眸子專注地望著船下那柔亮得像綠緞子一樣的河水。

陪在他身邊的,是一個十一二歲的小姑娘,眉目清秀,一臉緊張地扶著他,生怕他會掉到河里去。

“姐姐快看!多漂亮的花啊!”小男孩稚聲稚氣地叫了起來。

他們的船正駛過一片長滿蓮花的地方,那隨風搖曳的白色蓮花映襯著孩子粉雕玉琢般的小臉兒,顯得分外好看。

“是啊,真是漂亮。”女孩也被這美麗的花兒吸引了,“咱們摘幾朵,回去插在船艙里,好不好?”

說著,細長的手指伸向一朵沾滿露珠的花朵。

誰知尚未碰到,一雙小手已經抱住了她的胳膊:“姐姐別摘!”

“怎么了?”女孩兒縮回了手,不解地看著他,“祎兒不是喜歡嗎?”[2]

“開得好好的,摘了多可惜啊。”小男孩一臉不忍地說道,“就在這里看,不好嗎?”

女孩兒覺得有些可笑:“可是,船一過了這兒,祎兒就看不到了啊。”

“那就留給別人看吧。”祎兒認真地說道。

那是他們隨父親去江陵赴任的路上發生的情形。如此瑣碎的事情,居然還歷歷在目,恍如昨日,那些美麗清凈的蓮花仿佛就靜靜地開放在他的心靈深處……

想起父親陳慧,玄奘便不由得為之嘆息,那是個滿腹經綸的儒士,平日里褒衣博帶,頗有幾分魏晉名士的做派。潛心三墳五典,沉醉于學問之中,州郡曾舉薦他為孝廉,朝廷也曾任命他做江留縣令。但官場黑暗,他不愿置身其中,因此往往做不了多久,便掛冠還去,毅然決然地回到故鄉,過著耕讀課子的隱居生活。

這一次不知因何緣故朝廷又授他為江陵縣令,祎兒記得,自打接到這紙任命后,父親便一直郁郁寡歡,連帶著母親也是一臉的憂愁。

一家人剛剛上路的時候,看著騎在馬上憂心忡忡的父親,他曾天真地問母親:“我們這是要去哪兒啊?”

“去江陵。”母親郁郁地回答。

“江——陵——”他重復著這個名字,“那里好嗎?”

“好。”母親說。

“你騙人。”祎兒突然說道,“一定不好!不然父親為什么不高興?”

母親仿佛被驚醒,把他緊緊地摟在懷里:“是啊,一定不好。”

她輕掀車簾,看著車窗外那水墨畫一樣的山色,美麗的大眼睛滿溢著濃濃的憂郁。

“祎兒,你父親是難舍故土,他不愿離開鳳凰谷,不愿離開這平靜的生活啊。”

聽了母親的話,祎兒也覺得舍不得離開家鄉了。在他小小的心靈中,再沒有比家鄉更好的地方了——那是個位于中原地區的美麗山谷,梧桐樹蔭、淡淡霧靄中的小小村莊,村外林中被各色花草簇擁著的彎彎曲曲的小徑,是他童年的王國。他小小的身體靈活地穿梭在綠樹叢林間,帶著無憂無慮的快樂,就連陽光也仿佛被他感染了,透過斑駁的樹葉灑在他的身上、臉上,留下串串明亮的光點,一切都是那樣生機勃勃……

祎兒從小就相信,家鄉的陽光是有香氣的,這香氣就隱藏在那片山林之中,花的香,草的香,泥土的清香全是它賜予的,還有無數美麗的生靈:呼扇著翅膀的蝴蝶、會唱歌的小鳥,都到這香香的地方來安家。

還有他自家院落里的那口水井,清涼甘甜的井水伴著他長大。村里人都說,那井里的水有神力,所以陳家小公子才會這么聰明。他們給那口井起了個名字,叫作“慧泉”。

喝了慧泉的水真會變聰明嗎?他不知道,但村里的孩子們都信以為真,羨慕得不得了。于是他便用小桶裝了水挨家挨戶地送去,讓他們也都嘗嘗這慧泉的水……

對了,還有鳳凰,家鄉有個好聽的名字,叫鳳凰谷,聽老人們說,曾經真的有鳳凰飛來過,而且,就在自己出生的那一天。[3]

“當時,天空中涌起了層層霞光,鳳凰臺上瑞光普照,百鳥聚集,久久不散。打東南方向飛來一只鳳凰,在村前的那個土臺上盤旋鳴叫三聲,隨后翩翩起舞……”村里的老人們都會講古,描繪起當時的情景繪聲繪色,恍如親見。

“后來呢?”祎兒被這個故事所吸引,他想,那個傳說中的神鳥一定美極了!

“后來?后來小公子就出生了,大家都說,陳家小公子可不是一般的人哪!”

“那只鳳凰呢?”他還在窮根究底。

“鳳凰嘛,在那個土臺子上待了三天,然后就拍拍翅膀飛走了,所以咱們都管那個臺子叫鳳凰臺。”

“再后來呢?”祎兒還在繼續問,“就沒有再飛回來嗎?”

老人們都樂了:“小公子真會開玩笑,鳳凰可是神鳥,來了一次,已是咱陳河村莫大的福氣。要是經常飛來,那還叫鳳凰嗎?聽老輩人說,鳳凰要五百年才鳴叫一次呢,小公子出生時趕上了,那叫有祥瑞為伴……”

隔著車簾,祎兒仰起小臉望著車窗外純凈的天空,癡癡地想:我出生的時候真的有鳳凰飛來?現在我離開了故鄉,若是再有鳳凰飛來,可就看不見了啊。

小小年紀的祎兒第一次感到了遺憾和不舍,在他身下,車輪吱吱扭扭地行過,留下一路的嘆息和無奈……

車窗外,一道淺灰色的院墻在綠樹的掩映下忽隱忽現,那便是靈巖寺了。[4]

“母親,我們還去靈巖寺上香嗎?”祎兒問。

“不去了。”母親答道,“昨天不是已經跟師父們告別了嗎?”

“師父們還送我書呢。”望著遠處那座漸行漸遠的寺院,祎兒心中很是不舍。

他還記得第一次去靈巖寺的情景,那時,父親剛剛接到去江陵的任命,雖然心中不喜卻也不敢違抗圣命。母親說,那就去靈巖寺里拜拜菩薩,順便求個簽吧,看看此行是吉是兇。父親點頭同意了。

于是,那天一大早,他們一家就來到了靈巖寺的山門前。

當時天還沒亮,一盞彎彎的月亮還掛在半空中。父親下了馬,母親和哥哥、姐姐也都相繼下車,祎兒困意正濃,眼睛半睜半閉的,偎在母親懷里。

寺中住持寂空大師立于山門前,他穿著一襲淺色僧袍,大袖飄飄,就像個老神仙,說起話來中氣十足又充滿慈悲:

“阿彌陀佛,陳施主請。”

一家人魚貫著步入大殿,母親把還沒有醒過來的祎兒放在一個蒲團上,然后同家人一起分列禮佛,殿上鐘磬清脆地響了起來。

父親、母親、大哥、三哥,還有姐姐,每個人都滿懷虔誠,一個菩薩一個菩薩地拜著……

隨著鐘磬聲聲,祎兒的困勁兒漸漸散去,他沒有哭鬧,只將兩條腿盤起來,兩只小手合十在胸前,在這蒲團上靜靜地坐著,活像一尊小小的羅漢。

“這樣坐還真是穩當。”他想,“難怪二哥總喜歡這樣……”

就在幾個月前,出家為僧的二哥陳素剛剛回家探視過父母,送給祎兒一尊木制的小菩薩像,一邊給他掛在脖子上一邊逗他:“這就是我的四弟嗎?記得剛離家的時候,你還不會走路呢,怎么現在都能滿地跑了呢?”

祎兒覺得很不好意思,他可是直到那時才知道,自己還有個和尚哥哥的。

可惜二哥在家只待了一天就走了,對于他出家前的模樣,祎兒自然沒有半點印象,便是那次回鄉省親時的記憶也有些模糊不清,只記住了他打坐時的模樣,就像那尊菩薩像一樣。

如今,父親要去江陵當官了,我們都要一起去,二哥再回家,不就找不到我們了嗎?

祎兒正癡癡地想著,耳邊突然傳來一個聲音,那是一種既熟悉又陌生,既渾厚又空靈的聲音,從悠遠的地方傳來,宛如波浪一般,一直進入到他的心靈深處。

初聞天籟,祎兒只覺得全身都被甘露遍灑,有一種說不出的清涼舒適。他不由自主地站了起來,慢慢后退,凝神聽著這海潮般的聲音。

不知不覺,殿門被他推開了,門外斑駁的樹影落到地上,一縷金色陽光灑在他小小的身體上,暖暖和和的,帶著幾分香氣——陽光的香氣!他一步跨出殿來,跑到院中央。

那聲音又大了些,仿佛就在耳邊,夾雜著清脆的鐘磬之聲。

祎兒循聲朝后跑去。

穿過鐘鼓樓,再穿過第二重大殿,一口氣跑到第三重大殿前,他終于站住了——

殿中,僧人們正在誦經,他們的神情專注而又平和。

看著青煙繚繞,聽著梵音清爽,祎兒不覺癡了……

大殿上,父親陳慧從寂空大師手中接過簽筒,虔誠地搖著,全家人的目光都集中在那只簽筒上,沒人注意到祎兒已經跑出大殿了。

終于,一支竹簽從筒內跳出,掉在地上。

旁邊的母親伸手將簽拾起,簽上赫然寫著一個字:兇!

陳慧憂心忡忡,與寂空長老并肩走在廊下。

長老道:“施主天性剛直,嫉惡如仇,確是不適合為官的。”

陳慧輕輕嘆息:“慧何嘗不這么認為,只是……”

寂空道:“我觀施主,命中多舛,宜避塵緣哪。”

陳慧默然不語。

做完早課的僧人們,一出殿門就注意到了站在殿外的小小孩童。

“小菩薩,你在這里做什么?”

祎兒明亮稚氣的眼睛閃動著,好奇地看著這些同二哥一樣打扮的僧人,一言不發。

一名僧人手捧經卷,走到他的面前蹲下:“小菩薩,你怎么一個人在這里?你的爹娘呢?”

祎兒仍不說話,只是目不轉睛地看著僧人手中的經卷。

“你也喜歡聽經?”僧人問。

祎兒用力點點頭。

僧人將手中的經卷展開:“認得這上面的字嗎?”

祎兒看著經卷,再次點頭。

見僧人們都是一臉不信的樣子,祎兒小聲念道:“佛說阿彌陀經。”

他家的正屋堂上就掛著一幅“南無阿彌陀佛”的卷軸,他早就認得這些字了。

僧人大喜:“真是佛子!這部經書就送給你了。”

當然,指望一個三四歲的幼童讀懂《阿彌陀經》,無異于天方夜譚。好在父親那段日子常到靈巖寺去,祎兒便趁機將心中的疑問向寺僧們請教。

僧人們也不知該如何跟一個這么小的孩子解釋佛經,只覺得這小施主十分有趣,便指點他去找寂空長老求教。

“小菩薩在看佛經?”看到一個小小孩童捧著經卷走進大殿,寂空長老驚訝地合掌,“阿彌陀佛!”

“祎兒看不懂,長老可以給祎兒講解嗎?”

“你這可難死老衲了。”長老笑著說,“佛法浩如煙海,該從何處講起呢?”

“佛是什么?”祎兒主動提出了問題。

寂空長老驚奇地看著這個小孩子,實在不知道該怎樣給他解答這個看似簡單實則不簡單的問題。

“佛是佛陀。”思忖片刻,寂空長老還是決定正面回答他,“佛陀就是覺者。佛是高尚的人,是具有大智慧的人,是引領眾生脫離苦海登上彼岸的人。”

“彼岸……”祎兒竟被這個詞觸動了,小小的心靈似乎有所了悟——我們現在是在苦海里嗎?那么彼岸到底是個什么地方,又是什么樣子的呢?

寂空長老饒有興致地看著這個小孩子沉思的模樣:“小菩薩還想知道些什么?”

“什么是菩薩?”祎兒歪著頭問,“姐姐說菩薩就是供在大殿里的那些神像。祎兒不信,為什么長老和師父們也管祎兒叫菩薩?祎兒又不是神像。”

寂空微笑道:“因為,你本來就是菩薩啊。”

佛前的長明燈一閃一閃的,映著祎兒專注的小臉。

寂空長老端坐在一個蒲團上,與祎兒相向而坐,緩緩說道:“菩薩呢是梵音,具足的說法應當是‘菩提薩埵’。‘菩提’是覺,‘薩埵’是有情,因此,菩薩就是覺悟了的有情人。”

祎兒覺得奇怪:“菩薩怎么會是有情人呢?”

寂空長老感嘆道:“世間最有情的就是佛菩薩了。他們行大乘道,普度眾生。寧愿自己受苦,也要讓眾生得到快樂和幸福。你說,這是不是有情人呢?”

祎兒沒有回答,只眨著一雙明亮的眼睛看著長老。

“菩薩還可以有另外一種解釋,就是使有情覺悟。這里的‘有情’就是指眾生了。”

“眾生也有情嗎?”祎兒問道。

“有啊。”長老道,“眾生都是有情的。這種情就是喜怒哀樂,歡喜這件事,不歡喜那件事;歡喜這個人,不歡喜那個人。所以眾生雖有情,這情卻是狹隘的,有分別的;而佛菩薩的情則是博大的,利他的,他們公平地看待世間一切眾生,以眾生的苦為自己的苦,想盡一切辦法,讓眾生去掉執著,去掉貪慳,去掉愚癡,因為這些都是痛苦的根源。然后,菩薩告訴大家,你們最終都會覺悟,都會成為像佛菩薩那樣的人的。”

聽到這里,祎兒似乎有點懂了:“菩薩就像個先生,對嗎?”

“對,對!”寂空為祎兒出色的領悟力感到高興,“菩薩就像個先生,一個誨人不倦的先生。所以古人才有這么一句話:不俗即仙骨,多情乃佛心啊。”[5]

“不俗即仙骨,多情乃佛心。”祎兒玩味著這句話。

“我知道了,菩薩多情,所以才會舍身飼虎、割肉喂鷹。”他想起了二哥曾經給他講過的這兩個讓他震撼的故事。

“是啊,只有菩薩才有這樣的無我大悲,才能做這等常人做不到的事情啊。”

“如果常人也有這樣的大悲心,也就是菩薩了。是嗎?”祎兒問道。

寂空長老驚訝得說不出話來,這孩子的悟性太好了!

“你說得對!”他的語氣有些激動,“念念為自己,還是念念為眾生,這便是凡夫與佛菩薩的區別!”

說到這里,長老將手中的經卷重新放到陳祎手上,鄭重地說道:“這世上不管什么人,只要他能發起上求佛果,下化眾生的心,只此一念,他就是菩薩了,就是初發心菩薩。陳祎,你若也能生此一念,那么寺里的師父們叫你菩薩,便是無礙的。”

祎兒捧住經卷,用力點了點頭。

出發前一天,一家人去向寂空長老辭行,長老送給祎兒一卷更容易看懂的經書——《百喻經》。

《百喻經》,顧名思義,就是由一百篇寓言小故事來闡發佛教的深刻理義,因而又名《百句譬喻經》。

坐在馬車上甚是無聊,祎兒索性拿出《百喻經》來讀,讀著讀著,突然咯咯地笑出聲來。

“怎么了祎兒?”一直郁郁寡歡的母親被他的笑聲感染了,慈愛地問道,“什么故事這么有趣?”

“這個。”祎兒把書卷舉起來,“母親也看看,好玩極了!”

“母親不喜歡在車上看書,祎兒說來聽聽。”

“好。”祎兒把剛才看的那一段朗聲背了出來,“一富家見別人家樓閣好,二樓更甚,是以造樓,卻謂工匠‘不作一樓,只作二層’,夫有不造一而得二者乎?”

聽到這里,母親也忍不住笑了出來:“這個人果然可笑,祎兒不會這么笨吧?”

“當然不會,蓋樓閣要先從最底層開始,祎兒早就知道了。”

“那么娘跟你說,其實不光是蓋樓閣,讀書做學問也是這樣的。有的人好高騖遠,看不上簡單的,一開始就要學很難很難的,結果就像這空中樓閣一樣,到底是一場空。”

祎兒恍然大悟!原來,這些看上去很有趣的故事,還有這樣的道理在里面哪。

一路跋涉,終于到了古城江陵。

這里是荊州的首府,不僅是歷史名城,也是當時的中南重鎮,西上巴蜀,東下淮揚,北去京洛,南往湘黔,均須由此經過,可謂是東西南北的交通要樞。

這樣一座城市,本該是個商旅云集、市井繁華的富庶之地,可為什么呈現在他們眼前的,卻是一副冷冷清清、凄凄慘慘的模樣呢?

理由無他,那一年,隋煬帝楊廣下江南途經江陵!

那個皇帝在位十四年,住京的時間卻不到一年,大部分時間都是在巡游中度過的。他愛熱鬧,講排場,曾三次大張旗鼓南下江都。出行時攜帶后妃宮女、文武百官、僧道巫師以及龐大的宮廷衛隊數萬人,乘坐豪華游船近千艘,沿大運河而下,逶迤數十里,如同蝗蟲一般,走一處蠶食一片。沿河五百里的百姓被迫獻食貢物,吃穿用度被洗劫一空。地方官吏為討好皇帝,大肆橫征暴斂,強令百姓預交數年賦稅!

祎兒初到江陵,印象最深的便是街上那些兇神惡煞的官差,他們到處抓人、打人。說圣上要沿運河到這里來巡幸,巡幸途中需要有人服侍,需要很多的勞力很多的美女很多的金銀……

由于前幾年挖運河、征遼東,這一帶的壯勞力已經被征得差不多了,官差們就抓那些老人,還有十幾歲的少年;

這里的女孩子個個不敢出門,即使待在家里也是提心吊膽,不梳妝不打扮,還要往臉上擦鍋灰,才有可能避免被抓走的厄運;

這里的家家戶戶都是破敗蕭條,沒錢給官差,官差們就不管值錢不值錢,什么都搶……

陳慧到任后的第一件事,就是制止了官差的抓人、搶人行為,他上表朝廷,說江陵縣這幾年人口銳減,已經不堪重負,希望朝廷體諒,能夠讓江陵縣喘口氣,休養生息一陣。

年幼的祎兒還不太明白什么,他的心就像家鄉那眼“慧泉”中流出的清泉一樣透明澄澈,世間的痛苦還影響不到他,《百喻經》里的故事也只是些好玩的故事而已,他并不經常去想那里面蘊含著什么復雜的道理。可是,當他看到父親一天天衰老下去,母親憂心緊張,也病倒了,小小的心靈還是蒙上了一層恐懼的陰影,到底恐懼什么,他也說不上來。

多年以后他才知道,父親也是一位菩薩,做常人做不到的事情,且明知不可為而為之。

那一天他永遠也忘不了,他看到疼愛他的母親靜靜地躺在床上,就像睡著了一般,他似乎意識到自己一直以來恐懼的是什么了——從父親痛苦的眼神中,從哥哥、姐姐那一片撕心裂肺的哭喊聲中,他隱約知道,母親走了,永遠地走了,她再也不會柔聲地喊著“祎兒”,為他擦去臉上的淚水;再不會握著他的小手,一筆一畫地教他寫字;再不會帶著醉人的微笑,聽他稚聲稚氣地念著:“大學之道,在明明德,在親民,在止于至善……”

《佛說阿彌陀經》中說,西方有個極樂世界,那里沒有悲哀只有歡樂,只要信愿具足就可以往生那里。

記得母親病重時,父親曾哽咽著對他說:“祎兒,你不是會讀佛經嗎?讀給你娘聽聽吧。”

于是,他坐在母親床邊,兩只小手合在胸前,開始背誦自己讀過的經——

“如是我聞。一時佛在舍衛國,祇樹給孤獨園。與大比丘僧,千二百五十人俱,皆是大阿羅漢,眾所知識……”[6]

他聲音清晰,一字一句地背誦著,父親和哥哥、姐姐們都呆住了,他們暫時忘記了悲傷,凝神聽他誦經——

“爾時,佛告長老舍利弗:從是西方過十萬億佛土,有世界名曰極樂,其土有佛,號阿彌陀,今現在說法。

“舍利弗,彼土何故名為極樂?其國眾生,無有眾苦,但受諸樂,故名極樂……”

祎兒沉浸在經中描繪的世界里,他的聲音奶聲奶氣卻具足莊嚴,美麗的小臉上閃動著輝光,如同一尊小小的佛。

母親慈愛地望著他,蒼白的臉上露出一絲微笑,大概也被愛子口中那個“無有眾苦,但受諸樂”的極樂世界給吸引住了吧。[7]

她一直相信祎兒有神佛護佑,這孩子剛會跑的時候,曾不慎跌落村中的一口井里,幸而大難不死。村民們把這件事傳得神乎其神,繪聲繪色地描述說,當時井中突然長出一朵大蓮花,祎兒就好端端地站在蓮花上沖大伙兒笑呢……

“祎兒,娘剛才做了一個夢。”她喃喃地說著,目光有些迷離,“夢見你長大了,穿著白衣,騎著一匹漂亮的白馬,一直向西,去了很遠很遠的地方……”

祎兒眨著眼睛,有些茫然。

母親望著他,臉上帶著虛弱的笑容:“佛陀……會保佑我的祎兒一生……平安……”

帶著欣慰和不舍,她離開了她的親人們,離開了這個被苦難塞滿的娑婆世界。[8]

雖然已經從佛經中隱約地知道死亡是怎么一回事,但母親的死還是帶給祎兒極大的震動與哀痛,畢竟,他還只是個五歲的孩子,還無法坦然面對親人的死亡。

父親再一次稱病辭官,帶著母親的靈柩,帶著悲傷的一家人,踏上了返鄉的征程……

陳祎從來不知道,他美麗的家鄉還有這樣一個地方——衰草、枯樹、叫聲嘶啞的烏鴉、風中飄動的白幡,以及那衰草叢中一個個鼓起的小土包,處處透著凄涼和悲傷。

陳慧帶著兒女們站在一座新的土包前,那上面沒長草,只有純粹的黃土——母親就在那里面。

陳祎目不轉睛地注視著那個小土包,他無法想象母親一個人孤獨地躺在里面的情形。

原來,這里有那么多的小土包,里面包裹的都是曾經生機勃勃的生命啊!他們是別人家的母親、父親,或者別的親人……

一個守墓的老人顫顫巍巍地在這些土包間穿梭,在各個墓上依次培著新土。

走到他們身邊時,父親給了他一點錢,低低地說一聲:“有勞了。”

老人佝僂著腰點了點頭,轉身離去。

不知為何,祎兒盯著這個老人的背影看了很久——

“有一天,我的身體也會像這個老爺爺一樣變老嗎?有一天,我的生命也會在這個世界上消失,就像母親一樣嗎?”

這念頭竟像魔障一般侵入他小小的心靈。

母親從這個世界上消失了,她會到哪里去了呢?