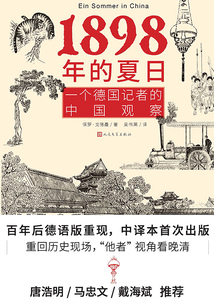

1898年的夏日:一個德國記者的中國觀察

最新章節

書友吧第1章 出版說明

1898年,是中國近代史上一個重要的年份。

1898年3月6日,清政府與德國簽訂了《膠澳租借條約》。4月10日,德國記者保羅·戈德曼受《法蘭克福報》指派,從意大利熱那亞港出發,對中國進行采訪。

戈德曼乘坐的德國“普魯士號”遠航機械船出發后,穿越地中海,經由埃及、蘇伊士運河、亞丁灣,遠航至歐洲式東方新城——新加坡。而后,他從香港登陸,經廣州、上海,一直深入到中國腹地,進行詳盡考察。途中,他先后采訪了時任廣東總督秘書兼厘金局長王存善、上海道臺蔡鈞。從上海又沿長江乘船而下,在鎮江、漢口、武昌等地停留。

在漢口,戈德曼參觀了歐洲在中國內地建立的商業機構與修道院。在武昌,考察了湖廣總督張之洞所聘德國教官主持訓練的新式軍隊。在膠州灣的青島、威海、芝罘(煙臺)等地,深入探訪了剛剛納入德國租界的膠州地區。

戈德曼此行所見到的中國近代史人物頗多。在煙臺,他與原清政府駐歐洲外交官陳季同相遇。這是一位曾在歐洲大力推廣中國文化的近代史重要人物。在天津,他采訪了清政府的陸軍總領、直隸總督榮祿。在北京,他拜訪了剛剛下野的李鴻章。

他記下的所聞所見,對于我們了解19世紀末沿途城市的風光風貌以及中國社會的面貌,有一定的幫助。尤為可貴的是,在書中,戈德曼對他所接觸到的中國人民的勤勞、勇敢、智慧給予了高度肯定。他當時曾預言:上海會以數十年的努力,成為東方一座偉大的城市。這個預言后來成為了現實。

在書中,他也以記者的客觀,披露了最初中國鐵路規劃過程中,歐洲列強資本競爭的內幕,以及中國經濟與歐洲經濟相融相斥的情況和列強之間的利益紛爭。通過與清政府不同級別官員的互動,他記錄下清末官員對改革和與西方合作的不同主張,以及民間對這種主張的不同反應。

保羅·戈德曼在中國的這段采訪記錄,觀察細微,文筆優美,對中國民間和中國老百姓的認可度也很高。這在當時的歷史條件下,很難能可貴。時隔百年,這本書能夠被發現、翻譯、出版,也是有意義、有價值的。

保羅·戈德曼作為德國記者,對中國是持友好態度的,在反對納粹等重大歷史問題上,他的立場和氣節也是令人贊賞的,但我們也必須注意到,在這本書中,他是站在德國的視角看中國的,有時候表達就難免會沾染一些殖民的色彩,某些時刻甚至會流露出殖民者的口吻。這顯然是一種歷史局限,也是他的偏見,所以我們中國讀者在肯定這本書的歷史史料價值的同時,還需要對殖民化表達提高警惕,需要持批判的立場去閱讀與理解相關內容。

讀史以明志。放眼今天,我們的生活發生了翻天覆地的變化,多災多難的古老中國終于擺脫了受制于人的厄運,迎來了嶄新而令人振奮的局面。

中國與世界,處在一個命運共同體中,我們需要歷史的溝通、文化的溝通,需要消除偏見,需要相互尊重。這也是這樣一部史料著作在今天出版的另一種價值和意義所在。

人民文學出版社