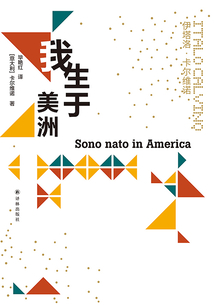

我生于美洲(卡爾維諾經(jīng)典)

最新章節(jié)

- 第105章 作者生平

- 第104章 人名索引

- 第103章 意大利文學(xué)與我很投契(1985年)

- 第102章 敘事產(chǎn)生理性(1985年)

- 第101章 練習(xí)簿(1985年)

- 第100章 我通常以圖像為出發(fā)點(1985年)

第1章 前言[1]

“我生于圣雷莫……我既生于圣雷莫也生于美洲。”1979年卡爾維諾在接受尼科·奧倫戈的采訪時一開頭就說了這樣的話。這個小小的自相矛盾的語句馬上得到了釋疑(“因為曾經(jīng)有很多圣雷莫人移民美洲,尤其是南美洲”),它是象征意義上的。卡爾維諾應(yīng)邀說明自己的身份時,他自我介紹起來就像來自另一個遙遠(yuǎn)的地方,是來自世界的另一端而植根于此的一個人。

當(dāng)然,利古里亞與移民,這是意大利歷史上著名的一頁——不,我弄錯了,這是鮮為人知的一段歷史,是我們很快就忘記了的諸多歷史中的一段,而今天比任何時候都適合追尋這一段記憶——這是一次集體事件,不過,它涵蓋了意大利數(shù)代人以及無數(shù)個地區(qū)。但是,從一開始,卡爾維諾的父母在海外的僑居就與我們很多同胞的移民完全不同。他們的目的地,極少人踏足的美洲,不是阿根廷、智利、巴西(或者美國加利福尼亞州、紐約州),而是中美洲的加勒比海國家,包括古巴。至于動機(jī),卡爾維諾在一封信中講過,[2]不是出于經(jīng)濟(jì)需求,而是多種因素造成的。卡爾維諾的父親馬里奧是一名農(nóng)學(xué)家,1906年他興致勃勃地接受了一份去高加索格魯吉亞從事葡萄栽培的工作。但是這筆交易并沒有成功,因此項目終止,他放棄了護(hù)照,與此同時,俄國一名持不同政見者,某個名為弗塞沃洛德·列別金采夫的人卷入了一場反沙皇的陰謀,次年被捕并被判處死刑。這一消息擴(kuò)散到全球,而密謀者持有一本名為馬里奧·卡爾維諾的護(hù)照則引起了很多尷尬。老卡爾維諾深受保守主義和教權(quán)主義環(huán)境的折磨,并且意大利警察還懷疑他與無政府主義者和顛覆分子關(guān)系密切,對他進(jìn)行調(diào)查。1909年老卡爾維諾接受了另一個邀請,從而得以脫身,這一次他是去墨西哥領(lǐng)導(dǎo)國家農(nóng)藝站。在墨西哥待了幾年之后,他又去了古巴——哈瓦那附近的圣地亞哥·德·拉斯維加斯,這便成了卡爾維諾的每份傳記里都出現(xiàn)的煩瑣的出生地信息。

但是,對于卡爾維諾而言,植根與根除的對立似乎具有占星術(shù)一樣的價值。事實上,大量的矛盾讓他的寫作初具規(guī)模,其中只有離心運動和向心運動之間的持續(xù)辯證關(guān)系是最為明顯的。卡爾維諾,意大利公民,取名伊塔洛就是為了不要(至少不要立即)忘記了意大利;在圣雷莫這樣一個肩負(fù)大都會使命的小城長大,但這座城市兼具古老而緊湊的城市格局(皮尼亞居民區(qū)便是最好的證明)和深厚的方言身份;他是一個不安分的知識分子,無法忍受一成不變的生活,但是他將他的名字與一家代表意大利文化重要參照的出版社聯(lián)系在一起;他是一位擁有奇妙幻想的任性學(xué)者,然而又是自律價值觀和需要付出心血的變革的堅定支持者;與戰(zhàn)后意大利敘事文學(xué)的主流相比,他是一位長期孤獨的、癡迷于實驗的作家,他旅居巴黎多年,其中,法國文化最終或多或少地成為一切的中心,但并不以與其建立任何關(guān)系為目的,事實上,最終(如果不是為了隱居的話)[3]是為了保持距離進(jìn)行旁觀;一位時而現(xiàn)實主義時而童話式的敘事作家,自傳文學(xué)的旁觀者,致力于虛構(gòu)城市的創(chuàng)作,卻又能從圣雷莫的風(fēng)光中精確識別出對世界的直覺的先驗形式[4],最后幾年他越來越專注于回憶錄式的寫作;他是一位身份多變、多形式、難以捉摸,甚至是具有程序式的外圍使命的作家,但是隨著年齡的增長,他承擔(dān)起意大利文學(xué)、文化的一個長期使命,最終,以完全無意識的方式,躋身意大利二十世紀(jì)后期最偉大的經(jīng)典敘事作家之列。

無根作家?當(dāng)然。但這些根部分固定,部分不固定,也許是漂浮的——踩高蹺式的,就像一些熱帶露兜樹科的根,或者是氣根,就像一些附生蘭花或鐵蘭屬植物的根。最后一個矛盾:他是一位不愿意談?wù)撟约旱淖骷遥撬簧邮芰顺^兩百次的采訪。[5]本書中收錄了一百零一篇采訪,這是一個非常美妙的數(shù)字,因為它是一個質(zhì)數(shù),是一個回文結(jié)構(gòu)的數(shù)字(就像《宇宙奇趣》中的主人公Qfwfq一樣),因為它有一些開放的、沒有定論的、投射未來的東西,就像由莫扎特譜曲,洛倫佐·達(dá)·彭特創(chuàng)作的劇本里,堂喬萬尼的一千零三名西班牙情人。

即使從聲學(xué)角度看,奧倫戈的采訪錄像(在意大利電視二臺播出,并且隨時可在網(wǎng)絡(luò)上重復(fù)播放)也是具有重要意義的。卡爾維諾天生不擅言談,當(dāng)談到自己時更是難上加難。提問者開玩笑似的提了一個極其平淡無奇的問題作為開始:“你叫什么名字?”在回答“我叫伊塔洛·卡爾維諾”的時候,卡爾維諾兩次面露猶豫,眼睛看向地面。我想將他對以下問題(“你在哪兒出生?”)的回答忠實地寫出來,由此我們可以看出某些東西:“我生于……我生于圣雷莫……嗯……我既生于圣雷莫……嗯……也生于美洲……”只有當(dāng)話題發(fā)生改變,只有當(dāng)他開始談?wù)撌ダ啄泼駮r,他才開始侃侃而談。總之,可以概括地說,這是卡爾維諾如何成為一名作家的故事。他不愿意談?wù)撟约海荒芎翢o障礙地講述他人;一旦打破魔咒,他也是能找到談?wù)撟约旱姆椒ǖ模浩鸪蹰g接地談,然后聲音越來越肯定,因此,到了一定時候,他談?wù)撌澜纾幍氖澜绾瓦b遠(yuǎn)的世界,真實的世界和可能的世界,觸手可及的世界和無形的、深奧的、久遠(yuǎn)的世界,同時他一定會談到自己。

卡爾維諾不僅承認(rèn)自己口頭表達(dá)困難,而且認(rèn)為這是他寫作的秘密動力之一:“我寫作是因為我口頭表達(dá)能力差。如果我談話沒有困難的話,也許我就不會寫作了。”其實,提問者也沒有忘記對他談吐緩慢、不連貫、充滿猶豫和停頓進(jìn)行描述。1962年朱塞佩·德爾科爾這樣寫道:“卡爾維諾講話很慢,即使是在回答很簡單的問題時也是如此。”差不多二十年后,皮耶羅·比亞努奇確認(rèn)了這一點并推斷:“卡爾維諾講得很慢。在他的句法中,沉默也是講話的一部分,有時無聲勝有聲。”保羅·毛里對卡爾維諾的言語特色做了全程關(guān)注;但是列塔·托爾納博尼在采訪介紹中提到他“那張雪貂似的臉上露出了笑容”。也許因為當(dāng)時他在談?wù)撾娪埃靠柧S諾感覺自己是,并且的確是一位敘事作家。那年他五十七歲,離他嶄露頭角(《通向蜘蛛巢的小徑》,1947年)整整過去了三十三年,在發(fā)表了二十多本書之后,他決心出版一卷散文集,收錄1955年到1978年間的作品。于是《文學(xué)機(jī)器》問世,成為一種知識分子的自傳。他始終反對所有強(qiáng)制性及不容置辯的單一主張,并且在原則上懷疑自傳以及自傳主義。在介紹中他指出對“本書中發(fā)表言論的人”持保留意見,并且詳細(xì)說明“在其他系列的著作和行為中(這些人)一部分與我意見一致,一部分與我相脫離”。[6]部分一致,部分保持距離——這是一個兼具有機(jī)性和臨時性的系統(tǒng),這也是本書的全貌,是盧卡·巴拉內(nèi)利的審慎智慧和不懈努力的結(jié)果。

一百零一次訪談跨越了四個十年——這是最珍貴的關(guān)于卡爾維諾自我評價的文集。其結(jié)果必然是一個全新的、宏大的自傳體建設(shè)工地——一部不斷進(jìn)步的、變化的且復(fù)雜的多面性自傳,隨著時間、路線、前景的不斷更新而不斷拓展,不斷更新與恢復(fù),不斷調(diào)整與確認(rèn)。呈現(xiàn)在我們眼前的是一個初具規(guī)模的類似旋轉(zhuǎn)棱鏡的自我介紹,從來不會有一個完整的穩(wěn)定的形態(tài)。也許這正是卡爾維諾原本想要呈現(xiàn)的——具有附著力但不呆滯,富有生機(jī)但不凌亂,并且力求不斷提高自身建設(shè),由此他可以時而倔強(qiáng)時而多變,時而固執(zhí)時而飄忽不定,但從來不會靜止不動,從來不會滿足也不會模棱兩可。

盡管限于采訪形式而篇幅短小,這些訪談內(nèi)容提供了異常豐富的評論意見。首先是關(guān)于卡爾維諾的作品,關(guān)于創(chuàng)作基本路線,關(guān)于單個作品,并且遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些。例如,關(guān)于小說類型的零散思考,時而呈定義式(小說如同一部“形態(tài)變化的世俗史”),時而呈功能性(小說就像是“回答了一系列富有想象力的、認(rèn)知的、沉思的和情感的需求”而精心寫就的話語);或者關(guān)于意大利文學(xué)的“原生缺陷”的診斷(“文學(xué)的缺陷在品位的花園里成長,而情感的缺陷則是在思想的菜園里長大”);或是關(guān)于閱讀方式的評論(“重要的是閱讀那部獨一無二的小說,它是由所有小說促成的”)以及關(guān)于讀者的作用(“意識形態(tài)的張力首先在讀者中起作用,而不是在作品中起作用——文學(xué)‘教導(dǎo)’什么或者想要教導(dǎo)什么并不重要,重要的是讀者對文學(xué)的‘需求’,提問的方式”)。對自己的作品的評論中,我們想提一下——始終是以點帶面地概括——柯希莫·皮奧瓦斯科·迪·隆多與《房產(chǎn)投機(jī)》的主人公奎因托·安福西的相似性(盡管一個特立獨行,另一個隨波逐流,但二者的共同點就是遵循一定的規(guī)則,并“達(dá)到極致”),以及讀者將《宇宙奇趣》與約翰尼·哈特筆下的史前人物故事進(jìn)行對比的愿望;或是《看不見的城市》中“力圖表達(dá)時間在物體中結(jié)晶的感覺”的那種理念。

本書還披露了一些新發(fā)現(xiàn),一些趣事。在帕洛馬爾先生描述法國奶酪的時候出現(xiàn)了一個錯誤(不是Chabicholi,而應(yīng)該是Chabichou),[7]并且這個錯誤一直沒有被糾正(或許是故意的?)。他計劃以《命運交叉的城堡》為范例,對丟勒的一些版畫(那些最復(fù)雜的寓言,比如《憂郁癥》《復(fù)仇女神》《騎士、死神與魔鬼》)進(jìn)行自由解讀,以此寫出一個系列的短篇小說,但這個計劃卻一直都沒有實現(xiàn)。他還打算以《世紀(jì)中葉》為題,寫一部五十年代的紀(jì)實三部曲,其中包括《房產(chǎn)投機(jī)》、《煙云》和《觀察者》——他可能想尋求編輯的建議。[8]

另外,還有對意大利歷史的政治評價:運用預(yù)言性的評判知識(“我相信,只要執(zhí)政方式保持不變,無論哪個黨派執(zhí)政最終都將受到天主教民主黨的侵染,變成附庸”)以及當(dāng)下各種征兆(“當(dāng)執(zhí)政與否變得不再那么重要時,我們才可以說我們真正擁有一個新的政府了……”)對天主教民主黨做出評價(“大量的局部利益才是天主教民主黨體制的力量,它的特殊類型的民主力量,在這里民主意味著不同利益的總和,而不是整體利益”)。還有對歷史性的妥協(xié)的評價(對天主教民主黨和共產(chǎn)黨之間可能形成執(zhí)政聯(lián)盟的猜想在二十世紀(jì)七十年代被廣泛討論):“所謂的妥協(xié)[……]比起總是存在于意大利政治傳統(tǒng)中的暗中調(diào)解的愛好,危險就要小得多。”以及整體反思:“所有運動,所有革命中有價值的是緩慢的影響,沉默的影響,間接的影響。”

當(dāng)然還包括對自己的諸多考慮,關(guān)于自己的創(chuàng)作方向,關(guān)于自己的風(fēng)格:“我本能地拒絕的一件事就是源于世界末日、大災(zāi)難或輪回再生前夕的激動。”這一聲明將作為卡爾維諾的烏托邦的內(nèi)部指導(dǎo)原則。或者,更加個人的打算,盡早跨過老年的門檻的打算:“我曾很長時間是年輕人的角色:我將生活、政治、文學(xué)視為能量場,行程的起點。如今,想要擁有一個體面的老年,唯一保險的方式就是盡快開始老年。”說這話的時候是1970年(當(dāng)時卡爾維諾只有47歲),這值得我們細(xì)細(xì)考量一番。與許多意大利知識分子不同,盡管有時那些組合實踐和創(chuàng)造性的戲法被人指責(zé)為天性難以捉摸或不負(fù)責(zé)任,卡爾維諾從未奢望青春常駐。年輕,他只有過一次——嚴(yán)格地說,從詞語的完整意義來說,只有一次并且無須再來一次,確保那一次足以滿足他的需要,足以作為他的創(chuàng)作路線的基礎(chǔ),足以作為他的線性的,不,是參差不齊的,凹凸不平的,有爭議的,但沒有偽裝和空想的人性路線的基礎(chǔ)。

卡爾維諾一直宣稱自己的作品屬于一個特定的、不可重復(fù)的時代。在1979年他說:“每個作家都有自己的時代。”并且這不是因為自負(fù),因為自豪感總是受到批評意識的克制(“我的那一代人是美好的一代,雖然沒有做完可以做到的一切”),而是出于自我定位的需要,即首先需要理解并闡明自己發(fā)言的立場。性格內(nèi)向,喜歡“不透明”、ubagu(其實就是陰影),卡爾維諾似乎極為珍視沒有影子的人的教訓(xùn),即阿德爾貝特·馮·沙米索筆下的無影人彼得·施勒米爾的教訓(xùn)。在《美國講稿》的準(zhǔn)備材料中有一個令人難忘的段落,其中他辯稱,《奇異故事》的主人公彼得·施勒米爾失去了影子并不等同于失去了靈魂,而是失去了牢靠的基礎(chǔ):“我們所擁有的最為牢靠的東西正是那些看似絲毫不牢靠的東西,那就是,我們將自己置于……什么?置于光源和平面背景的能力。”[9]卡爾維諾始終牢記自問這個問題。主體的身份可以是相對的、變化的、多樣的、假設(shè)的。由此開始話題討論的固定場所是不存在的。

老年人以及與下一代之間的艱難關(guān)系在1981年接受阿爾貝托·西尼加利亞的采訪中占據(jù)了很大篇幅。卡爾維諾利用一個巧妙的悖論對此做了總結(jié):“誰知道最好的解決之道是不是要變成一個令人十分討厭的老年人。我認(rèn)為,我們可以毫不費力地做到,甚至還可以突出強(qiáng)調(diào)老年時的令人討厭的特征,變成一個怨恨的、惡毒的、有點令人反感的、有點惡劣的老人。以這種方式我可以激起年輕人對美、對純潔、對快樂的反應(yīng)。”同年,澳大利亞雜志《昆士蘭但丁評論》的一篇采訪發(fā)出的聲明擲地有聲。在這里,卡爾維諾宣稱,在他的最抽象的書《命運交叉的城堡》中,可以發(fā)現(xiàn)“我寫了一段最具自傳性(自傳的/意識形態(tài)的)的內(nèi)容,我的一種職業(yè)道德信仰”。這里涉及的是對卡爾帕喬的一組關(guān)于圣喬治和圣吉羅拉莫的畫的描述:“如果那時我死了,我會把它看作我的遺囑。我希望我還有時間寫下另外一些遺囑,也許它們之間是相互矛盾的,但那就是一份遺囑,注明了日期但永久有效……”面對這一剖白,《美國講稿》的第四章《形象鮮明》對《命運交叉的城堡》的同一段落的評論呈現(xiàn)的個人參與度則要低得多。[10]

在關(guān)于自己寫作的所有思考中,接受音樂學(xué)家洛倫佐·阿魯加的采訪時說到的那段話令人印象最為深刻:“在日常生活中,我時常無能為力。當(dāng)我寫作時,我感到必須具有模擬能力。這是我的一種愛的行為,我在愛的行為中進(jìn)行模擬。”這一言論與他在別處所說的作為他的創(chuàng)作活動規(guī)范的“匠人精神”的職業(yè)存在明顯矛盾(“我試著寫些有用的作品”)。但是在隱士牌(圣吉羅拉莫)和寶劍騎士牌(圣喬治)之間始終可以窺見魔術(shù)師巴尕托的塔羅牌:“(寶劍騎士、隱士、巴尕托)都是我,是我時常想象自己一直坐在那里拿著筆在紙上寫寫畫畫的樣子。”[11]

當(dāng)然,我們可以跳過一個又一個主題,一路向前。關(guān)于自己字跡的大小變化的評論:“我寫得很小很小,我假裝克服了困難,穿過了阻擋我道路的灌木叢。”巴黎掠影:“巴黎是世界上少有的幾個城市之一,在這里你從來不會問自己為什么要在這里而不是別處。”幻想的定義:“是組織形象的一種方式。”

但事實上,搜集引證是對一本訪談錄所能做的最微不足道的工作。更為有趣的(顯然也是更難的)應(yīng)該是對比作者不斷形成的形象:描繪的外貌——有素描、速寫,有用鋼筆畫的也有用炭筆畫的——時而寥寥數(shù)筆勾勒一個輪廓,時而濃墨重彩刻畫入微。卡爾維諾談?wù)撨^新秀小說家,談?wù)撨^已經(jīng)成名的年輕作家,談?wù)撨^心甘情愿傾向于關(guān)注政治與文化之間的關(guān)系、意大利文學(xué)的形勢、電影和小說之間的關(guān)系、美國的知識分子;聚光燈下,談?wù)撁恳徊啃伦鞯淖骷摇阋膊荒芟氘?dāng)然地認(rèn)為閱讀訪談錄的最好方式就是從頭到尾,按照年代順序進(jìn)行。如果卡爾維諾的有些書真的建議大家間斷地、跳躍式地、橫向閱讀(比如《看不見的城市》或《帕洛馬爾》)的話,那么像訪談錄這種在根本上就是混合文本的合集更應(yīng)如此。

細(xì)細(xì)看來,在文學(xué)批評的眾多“類型”中,訪談既是最幸運的也是最容易被忽視的。說它最幸運是因為,訪談是書籍補(bǔ)遺、文化專欄、廣播和電視的專題節(jié)目、網(wǎng)站的重要組成部分。其原因多種多樣,易于理解。采訪某個人是迅速采集信息并傳播出去的一種靈活便捷的方式。在采訪中,始終能體會到一種情緒傳播的感覺:談話的各種形式不斷交替,營造了一種似乎特意為讀者、聽眾和網(wǎng)民安排的空間變化和節(jié)奏變化。在作家的散文集中發(fā)現(xiàn)訪談文章并非偶然現(xiàn)象,卡爾維諾也不例外。在《文學(xué)機(jī)器》中就有不少,大部分是對調(diào)查問卷的回復(fù);在那些沒有實現(xiàn)的作品計劃中,它們的作用將更加重要。此書的讀者一定不會錯過由他們主持的重要訪談:羅伯特·德·蒙蒂切利(1959年)、卡洛·博(1960年)、馬德琳·桑茨奇(1967年)、拉法埃萊·克羅維(1969年)、費迪南多·卡蒙(1973年)、達(dá)尼埃萊·德爾·朱迪切(1978年和1980年)、馬爾科·德拉莫(1979年)、盧多維卡·里帕·迪·麥阿納(1980年)、佩薩羅的大學(xué)生(1983年),直到最后,1985年夏瑪麗亞·科爾蒂的采訪。這些訪談絲毫不遜色于真正的評論文章。

然而,它也是一個容易被忽視的類型。如果說技術(shù)類訪談構(gòu)成了每門新聞?wù)n程的一個重要章節(jié),以及在從事定性研究方法(與定量方法和統(tǒng)計方法不同)的社會科學(xué)的許多分支中更是占據(jù)重要一環(huán),但在文學(xué)領(lǐng)域,訪談極少有人研究。其原因也很簡單。從形式上看,訪談有一個人們很難想象的著名起源,即對話體文章;但是從文學(xué)體裁看,對話體文章始終是小說。作者實際上只有一個,這無異于一種保證:如果存在一個作者,他就可以是——請原諒這個雙關(guān)語——權(quán)威。然而訪談,這種對話形式是更為自然和真實的表達(dá),但也更具偶然性、手段化和平民化,權(quán)威方面先天不足,虛構(gòu)采訪、自我訪談、反思或非結(jié)構(gòu)性訪談的采訪形式的操作都不可避免(在涉及卡爾維諾的情況中并不少見)。問題并不是紀(jì)錄片的真實性,也就是忠實于談話的有效交流的程度,而是它的社會地位。訪談天生就是混雜復(fù)合的,因此被認(rèn)為是不可靠的,采訪文本的結(jié)果既不完全歸因于受訪者也不完全歸因于采訪者;因此這也損害了對話體文章的古老聲望,以至于這種聲望所剩無幾,甚至絲毫不剩。更何況對話者之間的關(guān)系,在原則上,顛倒了原型蘇格拉底——柏拉圖之間的關(guān)系:起重要作用的不是提出問題的人,而是回答問題的人。當(dāng)然,采訪者的功能只是表面上是從屬的,因為無論誰都力圖進(jìn)行這種二元話語類型。要讓答案有趣,精心設(shè)計并提出的問題是一個基本條件,并且這不僅適用于剛性采訪即面向很多人的典型問卷調(diào)查,也適用于或多或少結(jié)構(gòu)化的個人訪談。問題的解答顯然是非常多樣的:從完全按照預(yù)設(shè)問題的順序,字斟句酌,嚴(yán)格遵守主次作用,到更加靈活的談判式的過程,旨在相互交流適應(yīng),并且在真正的對話交流中,有時有些問題會避而不談,或者僅限于聊天、閑談(最后一種情況,在卡爾維諾這里一般可以提前排除)。

總之,不僅在話題方面,卡爾維諾的訪談呈現(xiàn)出多樣性,同時對話者之間的關(guān)系、進(jìn)行方式、對話的基調(diào)和節(jié)奏都存在相當(dāng)明顯的差異。非常明顯的例子有:關(guān)于《宇宙奇趣》或《看不見的城市》的簡潔明晰且近乎說教的自我訪談和同費迪南多·卡蒙或同馬爾科·德拉莫之間氣氛活躍的互動,有時甚至有些粗糙的談話之間存在差距;同樣,在與圭多·阿爾曼西的學(xué)術(shù)對比式的對話或與達(dá)尼埃萊·德爾·朱迪切的細(xì)致私人會談和與《法國觀察家》的專欄編輯的短暫交流之間存在差異。每一種情況都值得加一個注解。如果說與德拉莫見面時,卡爾維諾心情真的很差(作家的妻子奇奇塔·辛格可以做證),那么卡蒙的采訪就算不上一個真正的對話了。在一封落款日期為1974年2月5日,寫給埃多阿爾多·圣圭內(nèi)蒂但卻可能從未寄出的信中,卡爾維諾寫道:“比起散文體裁和它所需的不容置辯性來說,如今我的理念的堅實狀態(tài)讓我更喜歡對話體文章,包括真正的對話,也就是同一位真實的對話者進(jìn)行討論,還有虛構(gòu)的對話,也就是假裝與人在對話(無論是否與言語討論相結(jié)合)。去年我開始給費迪南多·卡蒙寫一些虛擬的對答以練習(xí)這種體裁。”[12]

然而真實又有趣的是,接受《法國觀察家》的編輯瑪利亞·克雷波的采訪時,卡爾維諾遲到了,跑得氣喘吁吁,他的第一句話就是道歉。“我非常抱歉,但您會理解我的——午餐時我碰到了薩特。我剛從美國回來,在那兒的半年里我從未聽說‘意識形態(tài)的對話’。而就在剛剛,我剛到,薩特就給我解釋歐洲左翼的新形勢……”文章的最后幾行還指出作者對《樹上的男爵》的法語譯本的題目(Le baron perché)提出保留意見:“perché,即棲息的,意思是不動的,而男爵是活動的……”至于與阿爾曼西的會面,則用事實說明本書的主編在語言學(xué)上也做出了非常寶貴的貢獻(xiàn):事實上,巴拉內(nèi)利選用的這篇文章既不是刊登在《新評論》上的版本,也不是卡爾維諾去世后在意大利出版(翻譯自英文)的版本,而是保存在盧加諾市阿爾曼西基金會的文件中用打字機(jī)打的意大利語原稿。在對話者的年齡和數(shù)量上自成一格的采訪是1983年與佩薩羅的大學(xué)生的見面。在這里我們看到的是一個輕松自在,甚至是友好親切的卡爾維諾。當(dāng)然,在這樣的言語中很容易察覺那一點調(diào)侃的意味:“我寫作是因為我沒有經(jīng)商的天賦,我不擅長體育運動,我不擅長很多其他事情;用一句名言來說,我就是我們家族里那個‘家庭的白癡’。”[13]學(xué)生提出的問題很明確也很直率,受訪者同樣坦誠以待。對“您為什么寫作”這個問題的回答包含了卡爾維諾對自己從未做出的一個最本真的解讀(那種謙卑且平易近人的語調(diào)絲毫不作假):“可以說,我寫作就是為了溝通,因為寫作是一種方式,通過這種方式我可以傳達(dá)一些東西[……]使我成為某事某物的工具,當(dāng)然這一工具肯定比我強(qiáng)大,它是人類觀察、判斷、評價、表達(dá)世界的方式,讓世界通過我進(jìn)行傳遞并再次流傳的方式。它是一種文明、一種文化、一個社會存在并吸收經(jīng)驗再讓其流傳的諸多方式之一。”因此,文學(xué)就像一種光合作用。一個并不過分的比喻:零散的、雜亂的、無機(jī)的元素組合成有機(jī)體,通過文學(xué)描述開啟一個新的生命周期。

在采訪中,卡爾維諾多次談到寫作和作家是一種媒介的理念:這既有在《如果在冬夜,一個旅人》發(fā)表之前說的,也有在其之后說的(此外,《如果在冬夜,一個旅人》也是一種作者失權(quán)的形式的作品)。在1967年接受《洛桑日報》的馬德琳·桑茨奇采訪時,卡爾維諾用通信理論的術(shù)語表示:“人類只是世界對自身某些信息進(jìn)行組織的一個機(jī)會。”在《看不見的城市》那個時代,他談到電磁學(xué)和神經(jīng)學(xué):“僅僅為了寫書而想寫書是不夠的。需要建立起一種磁場:作者提供他的技術(shù)裝備、他的寫作可支配性、他的書寫神經(jīng)壓力;作者只是一個渠道,而書通過他寫出來。”在《帕洛馬爾》末尾的《世界觀察世界》的一章中,他運用了一個視覺比喻:“世界為了觀察它自身,需要借助帕洛馬爾先生的眼睛(及其眼鏡)。”[14]佩薩羅對話的版本盡可能多地去除了認(rèn)知理論和視覺與電學(xué)類比中冰冷的、抽象的、有些許疏離含糊的內(nèi)容。不再是一個知識分子的視角或?qū)徱暤哪抗饣虺了迹且粋€吸收且再加工創(chuàng)造的鮮活個體。讓步、占據(jù)、參與代替了距離;需要鄭重提醒的是,它只是一個不會停止的過程的一個階段。寫作與葉綠素本身沒有自己的目標(biāo),在普遍的文化代謝的不間斷循環(huán)中,它是采集和再次拋出、捕捉和傳播的集合體。

事實上,在卡爾維諾對世界和對人類行為的觀點的最底部是一個強(qiáng)大的植物根系。他在很多場合所堅持的“清除”的詩學(xué)(概括、還原的風(fēng)格仿效、減重)指的是修剪的理念。打破、選擇、縮短、修剪,于是圖像、場景、人物重新獲得力量,于是故事和語言的結(jié)構(gòu)變得強(qiáng)壯,終有一天可以煥發(fā)新的活力,變得枝繁葉茂。所以毫不奇怪,《樹上的男爵》中修剪成為柯希莫的主要活動之一,即使從象征的視角看也是如此(并且他注重不同的專業(yè)工具使用相對應(yīng)的技術(shù)):“柯希莫修剪得很好,而要的報酬很少,因此所有小莊園主或佃戶都請他去干活。人們看見他早晨在清透的空氣中,叉開腿站在光禿禿的矮樹上,一條圍巾將脖子連耳朵一起護(hù)好,舉起大剪刀,咔嚓!咔嚓!準(zhǔn)確地剪除老的枝條和多余的頂芽。同樣的技術(shù)可以運用于庭院里,使用一把短鋸去修整乘涼樹和觀賞樹,在森林里他盡量用那把鋒利的劈斧去代替伐木工的斧頭,不在百年大樹的底部亂砍去把它整個砍倒,而只除去它的側(cè)枝和頂梢。總之,像所有真正的愛一樣,這種對于樹木的愛也使他變得殘忍和痛苦,為了讓樹木成長且枝干挺拔,他必須對它們進(jìn)行截枝,使它們?nèi)淌軇?chuàng)傷。”[15]

在同佩薩羅的學(xué)生的交談中,還突顯了他的文學(xué)創(chuàng)作方式的另一種典型的農(nóng)藝學(xué)特征:實驗。“一個人要去嘗試。”而這既與成為作家的可能性有關(guān)——卡爾維諾說“我當(dāng)作家”,而不是“我是作家”,這意味著不同的視角[16]——也與這部或那部作品的構(gòu)成有關(guān)。一個人要去嘗試,因為沒有什么是得到保證的。這并不意味著植物能夠扎根生長,也許你需要改變方位,也許需要澆更多的水或者要少澆水,又或者,需要的只是時間。這正是實驗——嘗試,試驗。甚至還有挑戰(zhàn):“通常我提出一個問題,我想寫一本什么樣什么樣的書,它呈現(xiàn)出一定的困難,我通常會挑戰(zhàn)我自己;這是一種我向自己發(fā)出的挑戰(zhàn):‘讓我們看看我能不能寫出這樣的東西來。’”當(dāng)然,嘗試只能是多種多樣的。事實上,卡爾維諾習(xí)慣于多項工作計劃齊頭并進(jìn):“我總是有很多未下筆的書,很多試圖同時進(jìn)行的計劃。”“當(dāng)然,同時我也在做其他事情。我總是同時做很多事情。對這件事我總是抱怨,但也許它符合我的某種需要。”耕種與寫作也是這樣。需要嘗試很多方式,進(jìn)行多種實驗,追求多樣性和差異性。需要有耐心和毅力,需要用心和想象力。

除了給“舊大陸”引進(jìn)了葡萄柚和牛油果,以及數(shù)量驚人的其他植物物種(“花卉和觀賞性植物、淀粉類植物、水果、糖類植物、用來制作香精的植物”)之外,[17]父親馬里奧還與利古里亞西部康乃馨的單一種植進(jìn)行了苦戰(zhàn)。[18]我們猜測,在某種程度上,沒有任何預(yù)先的安排,卡爾維諾最終沿著父親的足跡前行。不是在圣約翰之路,穿梭于田間地頭和崎嶇山路,而是走在文學(xué)創(chuàng)作之路上,反對自我的單一種植(否則全是雜草),利用雜交與嫁接培養(yǎng)出話語的生物多樣性形式。這部訪談集同樣生動地對此進(jìn)行了確認(rèn)和證明。

馬里奧·巴倫吉

注釋

[1]前言為意大利文學(xué)教授馬里奧·巴倫吉撰寫,他曾于蒙達(dá)多利出版社擔(dān)任卡爾維諾作品的編輯,現(xiàn)執(zhí)教于米蘭比可卡大學(xué)。——譯者注。

[2]參見1978年8月20日他寫給斯拉夫語言文學(xué)研究者安吉洛·坦博拉的一封信,收錄于《卡爾維諾書信集》,第1379—1381頁(原書,后同)。之后斯坦法諾·亞當(dāng)將事件重新詳細(xì)整理,用大量材料對其進(jìn)行證明,以《父親的影子——卡爾維諾事件》為題發(fā)表在《加州意大利研究雜志》上,第I期,總第2期,2010年。

[3]《巴黎隱士》是卡爾維諾接受瓦萊里奧·里瓦采訪的訪談錄的題目,其中卡爾維諾講述了自己與巴黎的關(guān)系;1974年以小冊子的形式出現(xiàn),后收錄于同名書籍《巴黎隱士/自傳》(米蘭:蒙達(dá)多利出版社,1994年),以及《長篇小說與短篇小說集》(卷3,第102—110頁)。

[4]此處指的是小說《昏暗中》,首次于1971年發(fā)表在《阿德菲亞納》上,后來收錄在他去世后出版的《圣約翰之路》(米蘭:蒙達(dá)多利出版社,1990年),以及《長篇小說與短篇小說集》(卷3,第89—101頁)。

[5]確切地說,到目前為止已知的采訪為二百二十七次,參見盧卡·巴拉內(nèi)利,《卡爾維諾的參考書目》,比薩:比薩高師出版社,2008年(第二版),第266—270頁。

[6]參見《散文集》,米蘭:蒙達(dá)多利出版社,1995年,第8頁。(《散文集》是蒙達(dá)多利出版社于1995年出版的卡爾維諾文集,分為兩卷,收錄了1945年至1985年間卡爾維諾在報刊、雜志上發(fā)表的大量文章,其中包括《文學(xué)機(jī)器》《收藏沙子的旅人》《美國講稿》等國內(nèi)已出版的文集,還包括其他關(guān)于文學(xué)、社會、政治、電影、藝術(shù)、旅行、自傳等多個話題的文章。——譯者注)

[7]參見《奶酪博物館》,《長篇小說與短篇小說集》第2卷,第936頁。

[8]克勞迪奧·米拉尼尼曾說過這是“關(guān)于羅馬知識分子的簡短的三部曲,在很多方面成為《我們的祖先》的鏡像,在其他方面又與它互補(bǔ)”。(參見《長篇小說與短篇小說集》第1卷的序言,第LVI頁。)

[9]參見《散文集》,米蘭:蒙達(dá)多利出版社,1995年,第2973頁。

[10]參見《散文集》,米蘭:蒙達(dá)多利出版社,1995年,第710頁。

[11]參見《長篇小說與短篇小說集》第2卷,第596頁。

[12]參見《卡爾維諾書信集》,第1226—1227頁。一個奇怪的細(xì)節(jié)是,在1979年盧多維卡·里帕·迪·麥阿納的一篇副標(biāo)題為《伊塔洛·卡爾維諾的自我對話》的采訪在《歐洲》上發(fā)表之后,卡爾維諾卻聲稱問題是記者提出的,是真實的。

[13]此外,在其他采訪中也有描述他與親屬“背道而馳”的語句,比如在接受亞歷山大·斯蒂爾的采訪時,卡爾維諾說:“我的家族里全是科學(xué)家,我一直是我的家族里的敗類。”

[14]參見《長篇小說與短篇小說集》第2卷,第969頁。

[15]參見《長篇小說與短篇小說集》第1卷,第654—655頁。

[16]“我當(dāng)作家”是對尼科·奧倫戈的第四個問題“你是做什么工作的”的回答。

[17]參見埃默里科·梅斯在1974年版的《意大利人的傳記——特雷卡尼辭典》第XVII卷,詞條“馬里奧·卡爾維諾”。馬里奧·卡爾維諾是120多份出版物的作者,其中一部分與妻子埃維莉娜·馬梅利為共同作者。

[18]參見《圣約翰之路》,《長篇小說與短篇小說集》第3卷,第25頁。1962年該短篇小說刊登在雜志上,1990年收錄在卡爾維諾去世后出版的文集中。