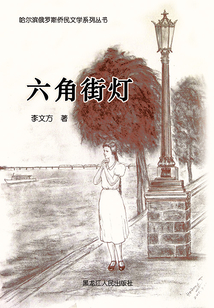

六角街燈

最新章節(jié)

書友吧第1章 致讀者

這套有關(guān)俄羅斯僑民在哈爾濱的文學(xué)叢書,是中國第一套專門描寫外僑在華生活的系列文學(xué)作品,如此重要的盛事,邀我當(dāng)文學(xué)顧問,無論是學(xué)識或資歷都覺難當(dāng)此任。但,哈爾濱是我的家鄉(xiāng),青年時(shí)代我與哈爾濱的俄僑有諸多來往,多年來我又從事中俄文化交流與友好工作,不便推辭,只好勉為其難。

我生在哈爾濱,長在哈爾濱,學(xué)在哈爾濱,哈爾濱與我有千絲萬縷的聯(lián)系。我飽嘗過敵偽統(tǒng)治時(shí)期的痛苦,同時(shí)也經(jīng)歷了蘇聯(lián)紅軍解放哈爾濱時(shí)的雀躍,在哈爾濱這座國際化的城市里,受到特殊文化的熏陶。

新中國成立初期,我離開哈爾濱。可是,哈爾濱的鄉(xiāng)親,哈爾濱的市容,哈爾濱的綠蔭,哈爾濱的白雪,哈爾濱的鐘聲,松花江的濤聲,以及多種民族語言的聲響,一直回蕩在我的心海里。

我在不同時(shí)期幾次返回哈爾濱,看到她迅速地發(fā)展,也見到有些標(biāo)志性的建筑被毀掉或拆除。我的故居——木板小平房——早已蕩然無存,在原處修起高樓;我的母校校址已經(jīng)變成旅館。當(dāng)然,哈爾濱還保留了一些舊的遺址,如橫跨松花江的大橋,江北的太陽島,連接三個(gè)區(qū)的霧虹橋,道外區(qū)的老式閣樓,南崗區(qū)的博物館,道里區(qū)的繁華街道和中央大街及石鋪的馬路。可惜我沒有見到一位老同學(xué)。

我當(dāng)年就讀的是個(gè)外國學(xué)校——基督教青年會(huì)中學(xué),同學(xué)中除了少數(shù)中國人外,都是異民族的子弟,多數(shù)是俄羅斯孩子,還有猶太人、波羅的海人等。他們出生在哈爾濱,在哈爾濱長大,二十世紀(jì)五十年代初,外國民族外迂時(shí),俄羅斯青年很少有人回到父母之邦,而更多的人選擇了浪跡天涯。我們學(xué)校通用的語言是俄語,生活在他們中間,使我對俄羅斯人的歷史過去,對他們的風(fēng)俗習(xí)慣、人生經(jīng)歷多少有些感性認(rèn)識。

一九四五年夏天,哈爾濱光復(fù)后,我開始在哈爾濱市中蘇友好協(xié)會(huì)從事翻譯和研究俄蘇文學(xué)工作,最終這一行成了我的職業(yè)。也許正因?yàn)檫@個(gè),我和這套叢書有了今天的緣分。

我看到,叢書作者都是在哈爾濱長大的人,他們作品中的人物幾乎都有混血兒。混血兒在歐洲并不奇怪,父母膚色相似,眼窩深陷,高鼻梁、藍(lán)眼睛、或深色或淡色頭發(fā)。而在哈爾濱則大不相同,因?yàn)樗麄兪菤W亞血液相交的結(jié)晶,都別具特色,長相不一般,自幼通曉兩種語言,他們的感情表現(xiàn)也有所不同。混血的兒女形成了混血的文化,從這套叢書中也可以見到一斑。小說的書名有的雖然帶有俄羅斯地點(diǎn)的名字如“西伯利亞”“貝加爾湖”等,但作品寫的都沒有離開哈爾濱,都沒有離開中俄兩個(gè)民族。這些作品內(nèi)容最早的涉及哈爾濱開埠初期,俄日兩股勢力爭奪哈爾濱,一直寫到上世紀(jì)八九十年代中國人建成嶄新的繁華城市。在這百年當(dāng)中既有初建的艱辛,杜會(huì)制度的嬗變,也有中俄(中蘇)兩國之間的矛盾……作品均以一些特殊事件為主線,從不同角度寫出哈爾濱曲曲折折的發(fā)展。比如,有的作品講述的是一九一八年出生在哈爾濱的一位俄裔青年,經(jīng)歷了俄國內(nèi)戰(zhàn),最后輾轉(zhuǎn)到了赤塔,已經(jīng)奄奄一息。他再也沒能回到故鄉(xiāng)哈爾濱。哈爾濱成了他遙遠(yuǎn)的思念和鄉(xiāng)愁。有的作品描寫二十世紀(jì)初俄國動(dòng)亂,大批俄羅斯人沿中東鐵路逃到中國哈爾濱,與哈爾濱各階層人士結(jié)成生死情誼,中國義士甚至冒著生命危險(xiǎn),趕赴俄國援救受難俄國友人逃回哈爾濱。有的作品講述的是二十世紀(jì)二三十年代哈爾濱俄僑文化界人士的一些零星故事,描繪了當(dāng)時(shí)的大學(xué)教授,中東鐵路職員,流浪詩人,哈爾濱交響樂團(tuán)鋼琴師等等。這些被戰(zhàn)爭裹挾卷入動(dòng)蕩生活的人,在嚴(yán)酷的戰(zhàn)爭環(huán)境下,體會(huì)到哈爾濱對他們的友善接納和包容。有的作品內(nèi)容寫的是現(xiàn)代,以新中國建設(shè)初期一位蘇聯(lián)援華專家的女兒與一位在哈爾濱長大的混血兒男青年,由通信相識、相愛而發(fā)展到?jīng)Q定結(jié)婚。最后中蘇關(guān)系交惡,導(dǎo)致這對青年男女不幸的結(jié)局。作品以第三代在哈俄羅斯人及同齡中國青年的視角,回?cái)⒘苏麄€(gè)二十世紀(jì)哈爾濱俄羅斯人的生活史,具有史詩般的感人力量。有的作品以中俄青年知識分子的愛情故事為線索,揭示了嚴(yán)酷的政治風(fēng)云對人性的考驗(yàn)。有的作者本人就是中俄混血兒。他以自身童年的親身經(jīng)歷,以二十世紀(jì)二三十年代以及五六十年代的哈爾濱歷史為背景,塑造了身邊的一些平凡人物的形象,再現(xiàn)了俄羅斯僑民在哈爾濱艱辛的生活和坎坷的命運(yùn)。這些文學(xué)作品的出版,無疑將對廣大讀者進(jìn)一步了解哈爾濱獨(dú)特的地域文化起到無法取代的作用。

同時(shí),收入?yún)矔淖髌吩谒囆g(shù)上也各有獨(dú)到之處,在展現(xiàn)歷史的真實(shí),刻畫生活的力度,描寫細(xì)節(jié)的才賦,特別是在塑造俄羅斯人物形象上,展現(xiàn)出令人驚嘆的獨(dú)特成果。這無疑給當(dāng)代中國文學(xué)注入了一股新鮮活力。

我這個(gè)在哈爾濱長大的中國人,從這些小說中也更深層地了解了俄蘇僑民文化對哈爾濱的滲透與影響。這種影響甚至凝聚在各種建筑物上,如哈爾濱的老火車站、霧虹橋、喇嘛臺、歷史博物館,中央大街以及石塊馬路、松花江邊的抗洪紀(jì)念塔,還有一座座六角街燈,難怪哈爾濱具有那么鮮明的國際文化風(fēng)貌。

這套叢書從不同時(shí)代、不同角度、不同層面、不同人物、不同事件,揭示了人們在哈爾濱的生存、工作、斗爭,愛情遭遇,使我這個(gè)九十歲的老哈爾濱人不由得頓生思鄉(xiāng)之情。我相信這套叢書對后來人會(huì)有更多的啟示。

愿新的一代人能細(xì)心地賞讀這些作品。

高莽

2015年6月