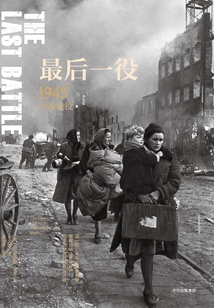

最后一役

最新章節

書友吧第1章 譯者序

一部不朽的書和它所描繪的戰爭深淵

“也許是現在在世的最才華橫溢的記者!”

這是馬爾科姆·馬格里奇(1903—1990)對本書作者瑞恩的贊譽。馬格里奇是20世紀國際文化界最有影響的人士之一,是著名作家、記者,當過愛丁堡大學的校長。1973年,法國政府授予瑞恩榮譽勛位勛章時,馬格里奇說了上述贊譽之辭。

科尼利厄斯·瑞恩(1920—1974)出生于愛爾蘭的都柏林,先是就讀于愛爾蘭公教兄弟會學校,后來又在愛爾蘭音樂學院主修小提琴。順便說一句,公教兄弟會學校是為貧窮的天主教徒子弟提供受教育機會的機構。

瑞恩雖然大學主修的是音樂,但他更有志于寫作。所以1941年,21歲的時候,他便加入了倫敦的路透社。1943年,加入位于倫敦的《每日電訊報》,擔任戰地記者,而且親自參加了戰斗,與美軍第八和第九航空部隊一起執行了14次飛行轟炸任務,報道了D日登陸以及喬治·巴頓將軍的美軍第三集團軍穿越法國和德國的挺進。歐戰結束后,又被派往太平洋戰區,開辦了《每日電訊報》的日本分社。1946年又被派往耶路撒冷,擔任《每日電訊報》中東分社的社長,同時還擔任《時代》周刊和位于圣路易的《快郵報》的特約記者。所謂特約記者,也就是按篇幅取酬的記者。

1947年,瑞恩得到了一個職位,擔任《時代》周刊的撰稿編輯,同時移民美國。1949年他離開《時代》周刊,在《新聞周刊》短期工作了一段時間,1950年擔任《柯里爾》雙周刊的副主編,同年與凱瑟琳·摩根結婚,并取得美國國籍。在《柯里爾》工作期間,瑞恩報道了美國的太空計劃,并向美國公眾介紹了沃納·馮·布勞恩(1912—1977),從而獲得了巨大聲譽。馮·布勞恩是德國火箭設計師,戰后移居美國,1958年1月主持發射了美國第一顆人造衛星“探險者1號”。

1956年,《柯里爾》停刊,瑞恩隨即開始《最長的一天》的研究和寫作。《最長的一天》于1959年出版,立即大獲成功,并為他贏得國際聲譽。1959年,他獲得描寫國外事務的最佳圖書獎——克里斯托弗獎,1962年獲得意大利的班加雷拉文學獎。《最長的一天》出版后,他立即加入《讀者文摘》,繼續新聞事業,同時又開始他的第二本關于二戰的作品《最后一役》的研究與寫作。《最后一役》于1965年出版。

1970年,他被診斷患有癌癥,開始化療。與此同時,他又開始了第三本二戰作品《遙遠的橋》的研究與寫作。1973年,為了表彰他在新聞和歷史寫作領域所做出的貢獻,他被授予法國榮譽勛位勛章。1974年,《遙遠的橋》出版,俄亥俄大學授予他榮譽博士學位。在為這最后一本書進行宣傳的旅行當中,他再次住進醫院。1974年11月23日不幸去世。

1974年,他才54歲,就英年早逝,令人扼腕。不過他的作品卻為他贏得了不朽,人們將世世代代記住這位最為才華橫溢的記者。而這絕非夸張。

瑞恩的三部關于二戰的作品,按照寫作出版時間的先后,依次為《最長的一天》(1959),《最后一役》(1965),《遙遠的橋》(1974),但按照所反映的歷史時間的順序,則是《遙遠的橋》次之,《最后一役》為第三。《最長的一天》描寫的是霸王行動,也就是1944年6月6日的法國諾曼底登陸;《遙遠的橋》描寫的是1944年9月17日到26日,在荷蘭的市場花園行動;《最后一役》則是1945年4月15日到5月10日之間對柏林的攻占。這三部作品被公認為二戰文學的經典作品,以20種以上的語言在世界各地發行,具有全球性的影響。其中《最長的一天》和《遙遠的橋》又被拍成電影,風靡全球,為人們所耳熟能詳。

這三部作品,是歷史文學作品,但首先是歷史。寫歷史,首先就是要寫出“信史”。

毋庸置疑,瑞恩才華橫溢,早年的小提琴訓練使他被賦予了樂音的精確性、優美的韻律感、敏銳的感受性和豐富的想象力。但寫作紀實作品,他則是銘記著歷史學鼻祖修昔底德的教誨,那就是“嚴格基于史實”。瑞恩就是要寫得“無一字無出處”。

他是怎么做到這一點的呢?我自然無力給出完整的答案。不過首先我們應該記得,瑞恩是二戰的親歷者。前面已經說過,他曾擔任戰地記者,與美軍第八和第九航空部隊一起執行了14次飛行轟炸任務,報道了D日登陸。他親身參加過戰斗,所以他筆下的作戰場景,讀來才如此令人感到身臨其境。

具體到《最后一役》一書,我懇請讀者撥冗讀一下本書后面的“作者致謝”一節。總共有二千多人提供了信息,對七百多人進行了采訪。作者既采訪了艾森豪威爾、蒙哥馬利等英美將領,也采訪了科涅夫、崔可夫等蘇聯元帥,還采訪了數量眾多的德國將領,當然還有平民。這些采訪絕非可有可無。作者特別提到,在為期三個月的時間里,他曾對德軍名將戈特哈德·海因里齊進行了無數次的采訪。如果沒有海因里齊,這本書就寫不出來,而這既非客套也非過謙。如果沒有海因里齊,蘇德兩軍的戰斗就無法寫得那么細膩逼真,也就無法讓讀者讀得那么興味盎然。

作者還搜集、研究了大量資料,有若干歷史檔案在本書中第一次被解密。所以在前面提到他的作品的時候,都使用了“研究與寫作”一語。當然,我們還應該記得,瑞恩是一位才華橫溢的記者,他以歷史資料、目擊者的敘述、個人的回憶為線索,編織成豐富多彩的畫面,展現了戰役更為廣闊的場景。在創造出令人滿意的“大畫面”上,瑞恩的才能是無與倫比的。

如此寫來,才讓眾多的同行和讀者由衷感嘆,《最后一役》是“一個罕見的成就……世世代代的人都將予以關注”。

瑞恩用“迦太基”一詞來指稱柏林,其中包含了他對歷史的看法和對戰爭及其事件的理解。本書一開始就提到,柏林已經成為第二個迦太基。迦太基是古代最著名的城市之一,相傳是由推羅的腓尼基人于公元前814年所建,屢遭戰禍,最終于公元146年被羅馬人徹底毀滅。作者在這里把柏林比作第二個迦太基,別有深意。柏林戰役是第二次世界大戰在歐洲戰區的戰火得以平息的最后一仗,是對希特勒第三帝國發起的最后攻勢。柏林作為歐洲一個具有歷史意義的首都,在這場戰役中被摧毀了。今之柏林,猶古之迦太基,其結局令人嘆息。

英語中有一個與迦太基有關的習語,叫“迦太基式和約”,也就是對戰敗一方條件苛刻的和平條約。第二次世界大戰進入最后一年,第三帝國所有的領導人都知道大勢已去,除希特勒之外的最重要的領導人有不少人想議和,有的也做出了試探,有的還想鉆意識形態的空子向西方單方面投降。但得到的回答只有一個:不得議和,只能投降;不能單方面投降,只能無條件投降。對德國來說,只有徹底的失敗,別無其他出路。

何以如此?因為人人都要找德國人算賬。19世紀德國出版商貝德克爾曾發行了“貝德克爾旅游指南”,而到了第二次世界大戰,又出現了“貝德克爾空襲”一語,指1942年德國對英國歷史勝跡和文化名城的一系列轟炸,那是名副其實的按圖索驥大轟炸。現在,盟軍以柏林為目標,開始了復仇。美國人白天轟炸,英國皇家空軍晚上轟炸。毀壞的建筑物密集的地區,是德國空軍在倫敦炸毀區域的10倍,傷亡數字則是在轟炸倫敦中死亡和受重傷者的5倍。

復仇!是的,“勝利”之外,復仇是柏林之役的第二個反復響徹的主題。要復仇的有敦刻爾克大撤退的老兵。1940年五六月間,被德軍圍困的英國遠征軍和其他盟國軍隊從這里撤往英國,實際上是被趕到海上去的,而沒有能夠撤離的英軍則被全部消滅。要復仇的有法國,第二次世界大戰前期是法蘭西歷史中十分灰暗的一頁。第一次世界大戰的英雄貝當將軍,到了二戰則無奈地向德軍求和,當上傀儡政府元首并把法國拱手交給了德國人,這成了法國人恥辱和悲哀的心病。要復仇的還有被地獄般的集中營所深深震驚的盟軍士兵……當然,最猛烈的復仇來自蘇聯的軍隊。他們的仇恨來自莫斯科、斯大林格勒地獄般的廢墟,來自被焚毀的千百萬蘇聯村莊的焦土,來自被德軍殺死的父兄們的鮮血,來自慘遭凌辱的母親和姐妹絕望的眼神……而這種巨大的仇恨將轉變為一種可怕的力量。事實上,在柏林之役中,正是這種仇恨使一部分蘇聯士兵變得殘暴和兇狠,并以復仇的名義,在柏林城內四處搶劫、殺人、強奸……

就連某些德國人——他們對德軍在蘇聯國土的行徑,以及第三帝國在集中營犯下的暴行略知一二——也自知罪孽深重,在劫難逃,深感迦太基被夷為平地的夢魘可能要在柏林身上成為現實了。

當然,畢竟是20世紀,人們到底理性多了,柏林雖然最終遭到了毀滅,但并沒有被夷為平地。不過這種“迦太基式和約”的震撼力是無可估量的。失敗越徹底,投降越無條件,后遺癥也就越少。現在德國仍然在反思自己父輩的罪行,受到重創的威廉皇帝紀念教堂現在叫警世教堂,供人們憑吊懺悔,這種認賬的態度不可能與當年的徹底失敗沒有關系。

《最后一役》是對柏林戰役的扣人心弦的報道,又是有關普通人的故事,是有關軍人和平民的故事。作者瑞恩深入到軍事和政治層面的內核,探討了生存這個更為直接的問題。如作者所說,在二戰中這個最血腥、最關鍵性的時刻,“吃飯已經變得比愛更重要,躲藏比戰斗更有尊嚴,忍受比獲得勝利在軍事上更為正確”。

到這最后一役的時刻,希特勒的侵略政策已經給德意志民族帶來了滅頂之災。德意志民族本來是非常高雅體面的民族,曾經產生出號稱“3B”的世界一流音樂家——巴赫、貝多芬、勃拉姆斯。可是在柏林被圍困之時,生存狀況極其惡劣,有些細節無法細說,甚至一想起就令人反胃,在這種情況下,哪里還有體面尊嚴可言?更有甚者,有的柏林人居然哄搶商店,為了生存,人們竟墮落到如此地步!

我認為希特勒的最可惡之處,就在于他把全體人民拖入了戰爭的深淵。希特勒進行的是“總體戰”,最后導致了德國總體的戰敗和總體的被占領,被瓜分。他罪孽深重,卻要全體德國人民替他背十字架。

本來在入侵他國的時候,希特勒便推行“焦土政策”,現在德國戰敗,他又要在本土實施“焦土政策”,要求毀城,要求玉石俱焚,也就是要求民族的總體毀滅。所幸德國也不是鐵板一塊,他的“焦土政策”最終在本土并沒有徹底實施,否則人們將何以繼續生存下去?

雖然柏林的陷落只不過是時間問題,不過戰爭的勝負,也只有在交手之后才能見分曉。就兵力而言,盟軍有幾個集團軍群或者方面軍,每個集團軍群或者方面軍都有幾十萬人馬,而且動用了西方世界幾乎所有的鋼鐵和彈藥,德軍也自是窮舉國之力,血戰到底,其戰斗的慘烈程度,給雙方帶來的傷亡,自可想見。

在翻譯《最后一役》的過程中,我不由得一再痛感,戰爭的最大傷亡者是平民,不能再有戰爭了。在60年后的今天,人們已經更為理性,不僅德國應該反省,而且參戰各國都應該反省,整個人類都應該反省。

在翻譯《最后一役》的過程中,感慨不時涌現,上述只不過略陳其一二而已,而且也未能盡意。第二次世界大戰,是人類的空前浩劫,但其后的反思是人類在付出了昂貴的代價后留給后人的珍貴遺產。

王義國