最新章節

書友吧第1章 序言

一

晚清時期,康有為無疑是一位大改革家。

在中國近代史上,康為有又是一位名氣大但爭論也多的人物。

毛澤東在《論人民民主專政》一文中有一段文字:自從1840年鴉片戰爭起,先進的中國人,經過千辛萬苦,向西方國家尋求真理。洪秀全、康有為、嚴復、孫中山代表了在中國共產黨出世之前向西方尋求真理的一派人物。

康有為的弟子梁啟超在《南海先生傳》中說:“若夫他日有著二十世紀新中國史者,吾知其開卷第一葉,必稱述先生之精神事業,以為社會原動力之所開始。”

既然是有爭議的人物,自然會有褒有貶。清廷的頑固派害怕他,仇恨他,詛咒他,不足為奇,就是在清王朝土崩瓦解之后,也還有人罵他是“國家將亡必有”的妖孽,“老而不死”的賊。更多的人則斥他是保皇派的頭子。

晚清封建王朝,極其腐敗無能,文明古國被列強瓜分,炎黃子孫遭受異族欺凌。在民族危機迫在眉睫之際,康有為毅然站出來,高舉愛國救亡旗幟,七次向清帝上書,大聲疾呼“救國圖存”,倡導維新變法,并提出系統的改革理論和方案,終于成為變法的總設計師和光緒帝的變法總顧問,領導了震驚中外的“百日維新運動”,成為站在時代前列的維新旗手。

歷史的發展是曲折而又嚴酷的。維新派受到了以慈禧為首的“后黨”守舊派的瘋狂反撲,“六君子”等一批仁人志士為推動社會進步灑下了滿腔熱血。康有為在一夜之間淪為朝廷飲犯,匆匆踏上了殺機四伏的逃亡之路,最后不得不遠走海外。但他的斗志不減,信念不變,在東贏和西洋諸國從事“勤王”活動。他的“保皇會”雖有一定的狹隘性,但也折射著愛國主義思想。

但他又是一個悲劇人物。由于他對清帝的愚忠,使他不但不能追隨時代潮流前進,反而逆歷史潮流而動,終于被時代所拋棄。他在復辟封建帝制鬧劇中的表演,使他成了一個不光彩的角色。

二

百余年以來,世人對康有為的評價眾說紛紜。到底是功大于過還是過大于功?應當怎樣看待他的是與非?

另外,有人稱他是政治家、教育家、宗教家、哲學家;有人稱他為書法家、鑒賞家、收藏家;還有人稱他旅行家、演講家、詩人。

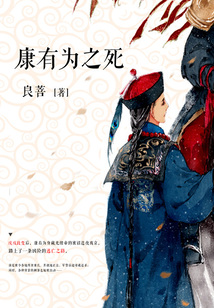

在這部作品中,作者不去評價康氏的功過與是非,只是把他作為這部長篇小說的主人公而已。

康氏是位充滿傳奇色彩的人物,已有不少書籍和影視作品生動地描繪過戊戌變法這一歷史事件,但很少涉及康氏在變法失敗逃出京城后的種種經歷。他在古稀之年猝死青島的經過更是鮮為人知。

動筆之前,作者曾閱讀了前人和當代學者們撰寫的諸多作品,獲益非淺,如《中國近代教育史》、《中國近代人物研究信息》、《從鴉片戰爭到五四運動》、《走向世界叢書》、《康有為傳》、《憶康有為》、《執毅人生》、《康有為的讀書生活》等。還有些素材,或是朋友提供的,或是從康氏故居和有關文史資料中得到的。由于條件所限,總覺得占有材料不夠,故而有些情節難以展開描寫,不能不說是一種遺憾。

作品中一些與主人公有關的人物,包括清廷以考察商務為名派往日本刺殺康有為的兩名刺客,在歷史上均有其人其事。為了將清廷刺康這條刺殺鏈連貫起來,作品中塑造了幾名追隨康氏的青年人,描寫了他們與刺客之間的殊死博斗。還虛構出了伍氏父子,他們遵照慈禧旨意和榮祿命令,不遺余力地去追殺康有為,但都成了死無葬身之地的孤魂野鬼。他們嚴重扭曲了的心態和人性,是腐朽、殘忍和僵化的詮釋。

三

戊戌變法失敗之后,康有為逃亡時經歷了九死一生。梁啟超說他經歷了十一死一生。康有為自己說他在日本、新加坡、馬來西亞、香港等地都經歷過刺殺,若加起來,恐怕次數就不止十一次了。也就是說,康有為一直都是刺客行刺的目標。但幸運的是:他每次都陰差陽錯地逃脫了死神的陰影。但是,他暮年在英記酒樓的宴席上,腹部突然劇痛,終于猝死青島一事,引起了世人的種種猜測。有的人認為是食物中毒(德國和日本籍醫生經過化驗得出的結論);有的人認為他的死沒有政治背景,乃是年邁體弱,又逢食物不潔而發病,是自然死亡;有的人根據康有為過七十壽辰后的一些反常言行,認為他的大限已到,是命中注定。還有的人認為他飲了一杯橙汁……

也許這是一個很敏感的問題。因為許多文章涉及此事時,要么只字不提,要么含糊其詞。不過,有個細節是不爭的事實:康有為的親屬,以及當時在康有為身邊的弟子,都說康有為在“卒前掙扎痛苦,七孔都有血漬”,且都承認是中毒現象。在這部作品中,對于他的死因,筆者認為最好是讓讀者自己去判斷。至于如何判斷,相信讀者比筆者更聰明。

本書是小說,而非人物傳記。

筆者因受閱歷和水平所限,書中謬誤之處難免,懇請賜教。

房賢義

2017年3月 于淄博