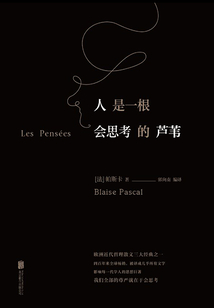

人是一根會(huì)思考的蘆葦

最新章節(jié)

- 第21章 后記(2)

- 第20章 后記[1](1)

- 第19章 論高尚與教義[1]

- 第18章 人是一根會(huì)思考的蘆葦(2)

- 第17章 人是一根會(huì)思考的蘆葦(1)

- 第16章 在一個(gè)不公正的世界里,上帝是否缺席(2)

第1章 序:人是不能沒有信仰的

把神叫出來給我看,我就能有信仰。

——一個(gè)讀者

任何信仰,無論是宗教、政治或道德上的信仰,都受到各式各樣的質(zhì)疑,這是很正常的現(xiàn)象。信仰不是每個(gè)人都能有的。年代是個(gè)問題,年齡是個(gè)問題,聰明不聰明也是個(gè)問題。純樸的人和超智的人都有信仰,前者簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單就信了,后者用理性推理,兩者都得到了好處。介于兩者之間的人則很不幸,他們的理性沒有發(fā)達(dá)到后者的程度,但他們又沒有純樸到前者的地步,所以只能依靠自己很靠不住的中等智力,所以處于一種十分尷尬的境地。所以他們說,信仰是愚人的選擇,我又不蠢,所以我不考慮這個(gè)問題。

但是人是不能沒有信仰的。這本書不是誰都能看的,只有到了那個(gè)困惑的地步或年齡,才需要用理性推導(dǎo)出信仰。這本書是給他們看的,他們想讓自己擁有信仰。而如何用理性推導(dǎo)出信仰的必要性,是個(gè)問題。這需要極大的智慧和超常的學(xué)識(shí),從柏拉圖到尼采都沒有人做到;人人都是自己的哲學(xué)家,所以作為哲學(xué)家的你,一定覺得很苦惱吧?哲學(xué)面對(duì)這個(gè)問題是無力的。說服自己要有信仰,是很難的,而有能力讓別人從理性層面上(而不是用自己的權(quán)威地位)理解信仰的必要性,就更難上加難了,只有少數(shù)人可以做到,比如牛頓、愛因斯坦、哥德爾和帕斯卡。這四個(gè)人,分別從各門學(xué)科特有的視角進(jìn)行推導(dǎo),而棄用哲學(xué)。

但是,牛頓、愛因斯坦、哥德爾的理論太過高深,只有相應(yīng)學(xué)科的人(學(xué)物理的、數(shù)學(xué)的、邏輯的)才能懂。這就只剩下帕斯卡了。

歐洲的大科學(xué)家往往身兼思想家,文理不分家,他們都是一邊做科研一邊思考。這是個(gè)歐洲傳統(tǒng)。但他們都不研究哲學(xué),也不自創(chuàng)一個(gè)流派,所以只能叫思想家罷了。帕斯卡不是個(gè)哲學(xué)家,所以這不是一本哲學(xué)讀物,而是散文集,所以它并不難讀,有營(yíng)養(yǎng)的不一定都難吃。

帕斯卡出生在法國(guó)中部的一個(gè)小鎮(zhèn),母親早逝,有一個(gè)姐姐,還有一個(gè)妹妹。父親非常寵愛他們,父慈子孝。但他從小體弱多病。在短短三十九年的生命里,他在數(shù)學(xué)界、物理界、文學(xué)界和思想界中的非凡成就,對(duì)后世思潮影響非常深遠(yuǎn)。他發(fā)明了很多科學(xué)儀器,文字還很優(yōu)美。

仿佛覺得帕斯卡很陌生吧?不是的。其實(shí)你早就遇到過他了。從我們上中學(xué)起,他就和我們很親近了。初一學(xué)幾何,那條“三角形內(nèi)角和是180度”就是帕斯卡十三歲時(shí)發(fā)現(xiàn)的一條定理。他又離我們很遠(yuǎn)。帕斯卡三角形在中國(guó)叫作楊輝三角。他十六歲發(fā)表了一篇備受推崇的關(guān)于圓錐曲線的論文,立刻引起了笛卡兒的注意。笛卡兒是解析幾何的創(chuàng)始人,起先根本不相信這是一個(gè)少年寫的,還以為是他父親代為捉刀。帕斯卡還是近代數(shù)學(xué)的創(chuàng)始人,他創(chuàng)造的“極限”與“無窮小”的概念,為微積分開辟了道路。

那你說,這個(gè)人是不是那種高智商理工男,天天搞研究,不懂得情趣?不是的,他身負(fù)經(jīng)天緯地之才,游玩于山水田園之間,偶爾還賭一把——和自己的朋友費(fèi)馬。這一賭不要緊,發(fā)現(xiàn)了概率論。那概率論是啥?概率論是個(gè)入門容易、深鉆難的科目,起源于賭博,應(yīng)用于統(tǒng)計(jì),而統(tǒng)計(jì)學(xué)是科學(xué)的基礎(chǔ)。任何科學(xué)都要有數(shù)據(jù),但不經(jīng)過統(tǒng)計(jì)學(xué)的那些公式套一下,那就不叫科學(xué)數(shù)據(jù)。

在一個(gè)領(lǐng)域做到引領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年就夠了,但帕斯卡是個(gè)全才。我們初二學(xué)物理,大氣壓強(qiáng)(氣壓)的單位就是“帕斯卡”(簡(jiǎn)稱帕,縮寫Pa)。有個(gè)段子是講牛頓變身帕斯卡的。一群偉人死后在天堂里玩藏貓貓,輪到愛因斯坦抓人,他數(shù)到100睜開眼睛,看到所有人都藏起來了,只有牛頓還站在那里。愛因斯坦走過去說:“牛頓,我抓住你了。”牛頓說:“不,你沒有抓到牛頓。”愛因斯坦說:“你不是牛頓是誰?”牛頓說:“你看我腳下是什么?”愛因斯坦低頭看到牛頓站在一塊長(zhǎng)寬都是一米的正方形地板磚上,不解。牛頓說:“我腳下是一平方米的方塊,我站在上面就是牛頓/平方米,所以你抓住的不是牛頓,你抓住的是帕斯卡!”他還發(fā)現(xiàn)了“帕斯卡定理”,到底是做什么用的我也不知道,但是我知道千斤頂就是根據(jù)這個(gè)定理做的,沒有帕斯卡,拋錨后就不好整了。

另外,帕斯卡還發(fā)明了歷史上第一臺(tái)計(jì)算器——加法器。他父親是個(gè)收稅官,每天要進(jìn)行大量的數(shù)學(xué)計(jì)算。為了減輕父親計(jì)算稅務(wù)的麻煩,帕斯卡在十九歲時(shí)發(fā)明了世界上第一臺(tái)計(jì)算器,然后又陸續(xù)制造了五十多種,很多都保留在巴黎的藝術(shù)與技術(shù)博物館。二十四歲時(shí)他以托里拆利水銀柱實(shí)驗(yàn)證實(shí)了真空和空氣壓力的存在,不只是名動(dòng)巴黎,而且轟動(dòng)了法國(guó)。這有點(diǎn)兒像英國(guó)的拜倫,他說:“第二天我一醒,發(fā)現(xiàn)自己成名人了。”拜倫那年也是二十四歲,和帕斯卡一樣。

那么,我們要問:當(dāng)一個(gè)人的科學(xué)知識(shí)超越了他的整個(gè)時(shí)代,他會(huì)做什么呢?他會(huì)研究宇宙的奧秘,研究人是什么、人從哪里來、人到哪里去。他找到了答案。

帕斯卡的文字是優(yōu)美的,他和盧梭是浪漫主義的兩大先驅(qū);帕斯卡是深刻的,他和思想泰斗笛卡兒齊名。帕斯卡二十三歲開始接觸信仰,起初他認(rèn)為信仰只是一種哲學(xué)概念,后來漸漸發(fā)現(xiàn),當(dāng)人憂傷時(shí),哲學(xué)和科學(xué)并不能提供安慰,但是心中有信仰的人可以得到心靈的安寧。信仰比哲學(xué)要大,哲學(xué)把握不住它。

帕斯卡擁有科學(xué)家那種特有的嚴(yán)謹(jǐn)精神,所以更強(qiáng)調(diào)理智和思考,他認(rèn)為要認(rèn)識(shí)人和世界以及兩者的關(guān)系,就必須依靠理智的思考以及觀察和實(shí)驗(yàn)。他找到了答案。

信仰分很多種。視角不同,信仰不同,就像佛陀在佛教各宗的眼中是不同的,所以才有凈土宗、禪宗、密宗等等。愛因斯坦說自己不相信有人格化的上帝,因?yàn)樽鳛橐粋€(gè)物理學(xué)家,他用物理公式推導(dǎo)宇宙的真諦,最后得出一個(gè)不可消、不可約的常數(shù),他認(rèn)為那就是他的信仰。《黑客帝國(guó)》里的救世主就是一個(gè)沒有刪除的余數(shù)。亨利·梭羅認(rèn)為:“我慣行密林溪谷路,我的上帝自然就在那翠柏深處、鳴雀口中。”至于帕斯卡,他是個(gè)諸門皆通的科學(xué)家,而每個(gè)學(xué)科都有自己的性格,每門科學(xué)都不只是知識(shí),還是一種思維方式,而這種特定的思維視角,只有學(xué)過這個(gè)科目的人才能擁有。每個(gè)學(xué)科看世界的角度都不同,那就很自然了,帕斯卡會(huì)用計(jì)算機(jī)思維去推導(dǎo),用概率論去估算,用微積分來分析。他從一個(gè)綜合的角度進(jìn)行推導(dǎo),最后仿佛在說的是,用計(jì)算機(jī)推導(dǎo)不出上帝的存在,但是用概率論和微積分可以推導(dǎo)出信仰的必要性。他解答了人們的困惑。

還有些人喜歡攻擊信仰,或展示自己很懂,可以完全掌控,這本書他們也可以讀一讀。因?yàn)槿绻阆牍粢粋€(gè)東西,發(fā)動(dòng)攻擊之前總要先了解了解要攻擊的目標(biāo)吧。然而最可能的是,讀完之后你就成了一個(gè)帕斯卡學(xué)家,成了他的追隨者。所以,如果你害怕被說服了,那就算了,不要讀了。借用T.S.艾略特說蒙田的話來評(píng)價(jià)帕斯卡吧——真的,當(dāng)你足夠了解他,以至于可以去攻擊他的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)被他徹底俘虜了。在法國(guó)、美國(guó)等地有一種人叫作帕斯卡學(xué)家,專門研究帕斯卡和這本書,就像中國(guó)有類學(xué)者叫紅學(xué)家一樣。艾洛伊·萊格爾格、讓·麥斯納爾、以馬內(nèi)利修女,其著作《與無限相遇,閱讀帕斯卡》《帕斯卡思想》《活著,為了什么?》都只是研究這本書,為這本書做注解。

國(guó)外思想和國(guó)內(nèi)的不同,首先要討論的就是上帝的問題,這是任何一個(gè)歐美人都只能拖延而無法回避的問題。所以本書有一部分神學(xué)論述,有神學(xué)就得引用《圣經(jīng)》,而天主教和新教的《圣經(jīng)》略有不同,比如背叛基督并被馬提亞取代的“猶大”,在天主教中譯作“猶達(dá)斯”。出現(xiàn)這種分歧時(shí)我們采用的是新教的譯法。另外,《圣經(jīng)》中的人名有時(shí)和通俗譯法不同,比如十二門徒之一的多馬(Thomas),在別的地方會(huì)譯作托馬斯。我們采用的是慣常譯法,假如根據(jù)字典的話,內(nèi)行人看到那個(gè)人名就會(huì)一愣,不知道在說誰,那就不好了。這件事還可以這樣理解,“多馬”特指耶穌的門徒,不是托馬斯·愛迪生那個(gè)“托馬斯”。

帕斯卡的文字充滿理性,既接地氣又深刻,而且很美。詩一樣的短句描述了他細(xì)膩的感觸,字里行間透露出清晰的理性和熾熱的心靈,連文學(xué)界也視其為瑰寶。不,我說錯(cuò)了,不是“詩一樣的短句”,而是本來就是散文詩,翻譯成英語后那種美依然沒有褪色。舉個(gè)例子來說,“All this world is lust of flesh.”這是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的四音步,而且還押了一個(gè)不太工整所以很妙的韻,所以它本來就是詩。伏爾泰稱贊它說:“這是有史以來最好的一本詩集。”但是翻譯成中文后,這種美就消失了,我查閱了1973年臺(tái)灣孟祥森版和大陸最權(quán)威的何兆武版,它們都沒能保留其美。我想這大概是東方語言和西方語言之間不可跨越的隔閡吧,因?yàn)?914年前田長(zhǎng)太翻譯的日文版、1921年加藤一夫版、1923年的柳田泉版,也都沒有保留“美”這一特質(zhì)。人們都把它當(dāng)成哲學(xué)而不是散文詩了,這是個(gè)誤會(huì)。

祈求上天賜予我平靜的心,接受不可改變的事,給我勇氣改變可以改變的事,并賜予我分辨這兩者的智慧。

——古羅馬皇帝奧勒留