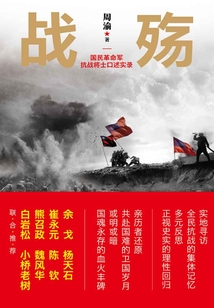

戰(zhàn)殤:國民革命軍抗戰(zhàn)將士口述實錄

最新章節(jié)

- 第40章 天降神兵:二戰(zhàn)中的中國傘兵——國民革命軍空降部隊對日作戰(zhàn)記

- 第39章 黔南烽火黑石關

- 第38章 消失的將軍——尋找民國陸軍中將陸蔭楫將軍

- 第37章 陳懷民:那個永遠的追風少年

- 第36章 血灑淞滬祭山河——緬懷滕久壽將軍

- 第35章 重走遠征路·騰沖篇(三)——焦土騰沖城

第1章 跟隨張靈甫將軍的抗戰(zhàn)歲月——國民革命軍第七十四軍中校會計課長胡立文尋訪錄

自上個世紀50年代至今,60多年來,曾風靡全國的國內(nèi)戰(zhàn)爭片《南征北戰(zhàn)》《紅日》經(jīng)歷了從黑白故事片、小說、改編黑白電影、彩色電影到再改編為電視劇的不同版本。凡看過前述小說、故事片或電視劇的人沒有不知道“國民黨整編七十四師”師長張靈甫的。因此人們皆是“提及張靈甫,必談孟良崮”,而張靈甫與這支部隊前身—國民革命軍第七十四軍的抗日故事卻鮮為人知。從一位曾跟隨在張靈甫身邊的老人回憶口述中,我從不同視角看到了一個在抗日烽火中更為完整、更為真實的張靈甫……

不能忘卻的記憶

胡立文老人是我尋訪的抗戰(zhàn)老兵中比較特殊的一位。其一,胡老居住在貴州省會貴陽市以北120公里的“中國歷史文化名城”遵義市,是我首次從貴陽乘搭長途火車去拜訪的抗戰(zhàn)老兵;其二,胡老在原七十四軍中是國民革命軍中級軍官,軍銜、職務為中校會計課長,是我目前尋訪到的抗戰(zhàn)官兵中職務、軍銜最高者;其三,胡老曾在軍中服役跟隨的老上司是一位家喻戶曉卻又爭議頗多的將領—整編七十四師師長張靈甫將軍。

2012年9月的一天,我在電話里與胡立文老人聯(lián)系好之后前去遵義拜訪他。雖然胡老事先已告知我他住處詳細住址,但由于我是第一次到遵義,對路線不熟悉,還是在老人家居住的居民樓下徘徊許久也沒能準確判斷出胡老居住的準確位置。正當我握著手機猶豫不定之時,忽聽有位老人親切呼喚了我一聲。我扭頭看見這老人身材瘦小精干、鼻梁上架著一副眼鏡,看上去雖然年事已高,但依舊精神矍鑠。老人告訴我他就是我要找的胡立文。他說接到我電話后見我久久沒有上門,估計我是迷路了便親自下樓來接,這是我們第一次見面。

到了胡老家后,我隨意掃了屋內(nèi)四周一眼,老人的生活、居住環(huán)境雖然樸素,但清潔、整齊、有序,至少是我所拜訪過的抗戰(zhàn)老兵中,相對比較而言,生活條件還算是不錯的,更令人欣慰的是,胡老雖然已邁入93歲的高齡,但身體依然健康。因為在拜訪他之前我聽說胡老近年身體不如以往,有很多往事都記不起來了,所以到胡老家之后我便先試著與他簡單地閑聊了一會兒,所幸發(fā)現(xiàn)胡老并沒有忘記當初抗戰(zhàn)的那段經(jīng)歷,在與老人相處的幾個小時里,他口中說得最多的是“軍長”二字,這位軍長就是他昔日的長官張靈甫。

國難當頭,兄弟從軍

1921年農(nóng)歷9月28日,胡立文出生在湖南桃江縣的一個普通家庭。家里除了父母之外,他還有一個名叫胡永生的哥哥。1937年震驚全國的七七事變爆發(fā)時,胡立文還是一名16歲的中學生。在民族危亡的時刻,他與哥哥胡永生約好一起投筆從戎,共赴國難。

胡老說那時學生們的抗日熱情空前高漲,志愿參軍的不僅僅是他們兄弟倆,還有很多同學。報名參軍之后,大家集中在江西九江師管區(qū)整訓,之后分散到不同的部隊。胡立文被調(diào)入七十四軍,與哥哥胡永生沒有分在同一支隊伍,兄弟倆各自整理好行裝后依依話別。然而,令胡立文想不到的是,這一別竟然成了永訣,后來,他得知哥哥在湖北抗日作戰(zhàn)中為國捐軀。說起這段往事,胡老含著淚花反復向我叮嚀:“你記住,他名字是叫胡永生,在湖北戰(zhàn)死的。”還用筆在我的備忘本上一筆一畫地寫下了“胡永生”三個字。我記下了:胡永生,抗日烈士;生于湖南,陣亡于湖北……

相對兄長而言,胡立文是幸運的。1938年夏,他被分配到國民革命軍第七十四軍第五十一師第一五三旅第三〇五團。國民革命軍第七十四軍就是整編第七十四師的前身,成立于淞滬會戰(zhàn)期間,此后該軍一直轉戰(zhàn)在全國各大抗日戰(zhàn)場,淞滬會戰(zhàn)、南京戰(zhàn)役、蘭封會戰(zhàn)、武漢會戰(zhàn)、南昌會戰(zhàn)、三次長沙會戰(zhàn)、冬季攻勢、上高會戰(zhàn)、浙贛會戰(zhàn)、鄂西會戰(zhàn)、常德會戰(zhàn)……無戰(zhàn)不與,是一支名副其實的抗日先鋒鐵軍。

第三〇五團原是張靈甫所帶的部隊,不過在胡立文到七十四軍的前幾個月,張靈甫已晉升為一五三旅副旅長。在國民革命軍將領中,張靈甫的書法堪稱一絕,曾受到辛亥元老于右任老先生的賞識。也因如此,他對能寫一手好字的胡立文異常關照。胡立文回憶說:“軍長(張靈甫當時為副旅長)見我年紀小,是個學生,學習也用功,所以他就對我非常照顧。他看到我字寫得不錯,就把我留在身邊當文書。”因為張靈甫在1946年升為七十四軍軍長,所以胡立文回憶這位老長官時都習慣性稱他為“軍長”,實際上1938年夏季的張靈甫還只是副旅長。

在張靈甫的關照下,當時還是一個孩子的胡立文留在了旅部任準尉司書。胡立文對張靈甫治軍之法有很深的印象,胡老告訴我:“軍長(張靈甫)對部隊要求很高,紀律嚴明。他不僅治軍嚴謹,而且對部屬、特別是士兵非常關心。那時國家貧窮,多災多難,物資缺乏,部隊后勤保障困難重重。他總擔心士兵缺衣少食,經(jīng)常到士兵中了解他們的衣食住行情況,與大家一起共度難關。每個月他都要從自己的工資里撥出一部分給大家改善伙食。在部隊里面,軍長對我是最好的。軍長長得很高,那時候我才16歲出頭,個子也小。他經(jīng)常摸摸我的頭鼓勵我好好干,把我當他的孩子一樣帶。”

張靈甫對待士兵如春天般的溫暖,是一位愛兵如子的儒將;對待日寇侵略者,他立即就變成了冷酷無情的“猛張飛”。淞滬血戰(zhàn),他奮不顧身勇往直前;保衛(wèi)南京,他奮力殺敵,受傷猶不肯退下火線。胡立文到旅部之前張靈甫就有過幾次負傷的經(jīng)歷。

“張古山,血染紅”

“軍長(張靈甫)非常會打仗,他是一位智勇雙全的將軍。”70多年后,胡老回憶起張靈甫時仍帶著敬意。稍后,胡老從房間里拿出一份抗戰(zhàn)主題的月歷,翻到9月那一頁展示給我看。那頁的老照片旁附有《七十四軍軍歌》的歌詞,胡老用手指著“南潯線,顯精忠;張古山,血染紅”這一句歌詞對我說:“張古山就是他(張靈甫)帶三〇五團去打下來的。”(注:據(jù)臺灣地區(qū)史政局出版的《張靈甫傳略》記載,張升任一五三旅副旅長的時間是在1938年3月,同年9月升旅長。張古山一戰(zhàn),張靈甫以少將旅長身份指揮一五三旅下轄三〇五團、三〇六團以及一五一旅的三〇二團。夜襲張古山是張親自帶領三〇五團精兵從后山突襲,當時三〇五團的團長是唐生海。)

胡立文老人說張靈甫是一位智勇雙全的儒將并不夸張,如果說在淞滬、南京、蘭封一系列作戰(zhàn)中,張靈甫的表現(xiàn)足以證明他的勇的話,那“夜襲張古山”便是將他的智謀與勇氣都發(fā)揮得淋漓盡致的一役。這一場戰(zhàn)斗對我而言并不算陌生,但與張靈甫將軍昔日的老部下再次談起來卻更有身臨歷史其境之感。

在1938年的抗戰(zhàn)中,中國軍隊有兩次戰(zhàn)役可以稱得上是“大捷”。第一次是1938年春的徐州會戰(zhàn)中,在李宗仁將軍指揮下打出的“臺兒莊大捷”。第二次是則1938年秋的武漢會戰(zhàn)中,在薛岳將軍指揮下打出的“萬家?guī)X大捷”。兩場戰(zhàn)役相隔不到半年,但后者知名度遠遠不及前者。萬家?guī)X之役是武漢會戰(zhàn)的一個重要組成部分,而張古山之戰(zhàn)又是萬家?guī)X戰(zhàn)役中至關重要的一場戰(zhàn)斗。

由臺灣地區(qū)“知兵堂”出版的《七十四軍戰(zhàn)史》中這樣記載張古山的戰(zhàn)略地位:“張古山是萬家?guī)X戰(zhàn)場的制高點,日軍占據(jù)著張古山,就多了一道阻止中國軍隊進擊的天然屏障;反之,若七十四軍打下張古山,則不僅徹底封死了日軍第一〇六師團的生路,而且可以居高臨下直逼日軍的核心陣地。因此,張古山的得失,關系到圍殲一〇六師團的成敗。”

張古山戰(zhàn)略地位如此重要,日軍守軍自然要拼死守住。在武器落后、物資缺乏的條件下,我軍不可強攻,只能智取。1938年10月6日,在商討張古山作戰(zhàn)的軍事會議上,升任一五三旅旅長的張靈甫站了出來向師長王耀武主動請纓:“師長,張古山就交給我吧。”

王耀武知道攻下張古山的難度之大,他一言不發(fā),愣愣地看著請戰(zhàn)的張靈甫。張靈甫為了解除師長的顧慮,便將自己的想法告訴大家:“各位都看過《三國演義》,魏國大將鄧艾為攻取成都,出蜀將之不意,帶精兵暗渡陰平,翻越摩天嶺,一舉攻克了江油、涪城和成都。我們也可仿此戰(zhàn)例,大軍從正面進攻的同時,再挑選精兵強將,從人跡罕至的張古山背面進行偷襲,以收兩面夾攻之效。”王耀武欣然同意,當即將攻取張古山的任務交給了張靈甫。

張靈甫從擔任主攻張古山的三〇五團中,挑選出500多精兵組成突擊隊,在10月7日傍晚時分開始行動。他們攀著藤葛,自人跡罕見的崎嶇峽谷中暗渡而過,直插長嶺北部的高地。高地上600余名日軍在倉促間組織抵抗,很快便被張靈甫的部隊所消滅。三〇五團正面部隊對張古山進行佯攻,而突擊隊則自后山攀上頂峰,在日軍猝不及防的情況下從背后給予其致命一擊。此地日軍的800守敵雖做頑強抵抗,但終因腹背受敵而傷亡大半,迅速崩潰。張靈甫的一五三旅在一夜之間就攻克了萬家?guī)X戰(zhàn)場制高點。

張靈甫攻占了張古山,但戰(zhàn)斗并未因此結束。不甘失敗的日軍又組織20多架轟炸機對張古山陣地狂轟濫炸,將張古山上的我軍置于一片濃煙火海中。猛烈轟炸后,急于奪回陣地的日軍立馬向張古山發(fā)起沖鋒,守衛(wèi)部隊在轟炸中傷亡十分慘重,張古山隨時都有得而復失的可能。危局之下,張靈甫冒著日軍的槍林彈雨,與團長唐生海一起親自率領官兵和攻上來的日軍進行白刃肉搏。經(jīng)過一番慘烈血戰(zhàn),終于將這波日軍趕下山去。這一戰(zhàn),三〇五團傷亡大半,團長唐生海身負重傷。這天黃昏,日軍一〇六師團又一次對張古山發(fā)起攻勢。張靈甫為保存有生力量,率領剩余部隊撤下張古山。

10月9日,張靈甫再次在五十一師中挑選精兵,于當晚再次向張古山進攻。這一次出擊,他們一路所向披靡,將張古山主峰四周的日軍悉數(shù)掃蕩。緊接著,這支突擊隊在張靈甫的率領下再次上演了“夜襲張古山”的奇跡。經(jīng)過2個小時的肉搏,終于將攻山的日軍消滅干凈。后來日軍又多次組織反攻,雙方在張古山上展開了慘烈拉鋸戰(zhàn)。張古山失而復得,得而復失,反復爭奪達5次之多。槍聲、炮聲、殺喊聲撼動山頭,鮮血、骨肉浸染黃土,敵我雙方的尸體漫山遍野,張古山一度成為日軍所稱的“血嶺”。

這一次,張靈甫牢牢地守住了陣地,同時也堵死了日軍一〇六師團的生路。此戰(zhàn)至少斃敵6000多人,而我軍也付出了同樣慘重的代價。傷亡最大的三〇五團在撤下山時只剩下一個連的兵力。《第七十四軍戰(zhàn)史》中這樣評價“張古山之戰(zhàn)”:“沒有張古山爭奪戰(zhàn)的勝利,就不可能有萬家?guī)X大捷。”

萬家?guī)X戰(zhàn)役后,著名進步作家及詞人田漢專程從武漢到江西前線采訪了張靈甫,并以此戰(zhàn)和張靈甫為原型編寫了話劇《德安大捷》,因劇中用了張靈甫的真實姓名,使他很快就名揚天下。同一時期,借著七十四軍在此戰(zhàn)中打出的軍威,由任光作曲、田漢作詞,創(chuàng)作了那首胡立文老人指給我看的《國民革命軍第七十四軍軍歌》:

起來,弟兄們,是時候了。我們向日本強盜反攻。

他,強占我們國土,殘殺婦女兒童。

我們保衛(wèi)過京滬,大戰(zhàn)過開封,

南潯線,顯精忠,張古山,血染紅。

我們是人民的武力,抗日的先鋒。人民的武力,抗日的先鋒!

我們在戰(zhàn)斗中成長,我們在炮火里相從。

我們死守過羅店,保衛(wèi)過首都,馳援過徐州,大戰(zhàn)過蘭封!

南潯線,顯精忠,張古山,血染紅。

我們是國家的武力,我們是民族的先鋒!

起來!弟兄們,是時候了。

踏著先烈的血跡,瞄準敵人的心胸,

我們愈戰(zhàn)愈勇,愈殺愈勇。

抗戰(zhàn)必定勝利!殺!

建國必定成功!殺!

歌曲激揚澎湃,鼓舞和激勵著全國的熱血青年們從軍抗日,守土衛(wèi)國。

“不為倭賊所欺,吾之腿值也!”

“他對我是最好的,我也是最后一個跟著他的。”胡立文老人這樣回憶張靈甫。之前,張靈甫的文書叫盧醒,也是十幾歲就跟隨他南征北戰(zhàn)。1938年,盧醒已升至三〇六團副團長,1947年張靈甫在孟良崮戰(zhàn)死時這位盧醒也隨他而去,此乃后話。胡老所說的“最后一個跟著他”應該是指“他是最后一個跟著張靈甫的文書”。

自從做了張將軍的文書,胡立文就一直追隨著他縱橫于各大戰(zhàn)場。先后參加過第一次長沙會戰(zhàn)、南昌會戰(zhàn)等大戰(zhàn),歷經(jīng)大小戰(zhàn)斗數(shù)十場。在胡立文印象中,張靈甫作戰(zhàn)剛猛勇敢,具有良好的工作、生活習慣,辦公桌上的紙筆文件一定要弄得整整齊齊。即使在戰(zhàn)時間隙,他也會擠出時間寫書法。

在他們參加過的戰(zhàn)役中,胡老印象最深的是發(fā)生在江西的“高安之戰(zhàn)”,因為在這場戰(zhàn)役中,張靈甫失去了一條腿。那是1939年4月的一天,張靈甫率部強渡錦江后向高安推進。敵人在那一帶重重設防,環(huán)布據(jù)點。那一天與日軍交火的先頭部隊是七十四軍的五十一師。關于這一戰(zhàn),張靈甫將軍的另一位老部下韓文德有比較詳細的回憶。我在韓文德老人的回憶文章里得知,張靈甫在那場戰(zhàn)斗中親自上陣與日軍進行肉搏,韓文德還在激烈的白刃戰(zhàn)中打死了一個偷襲張靈甫的日本兵。然而,多次在戰(zhàn)場上身先士卒的張靈甫卻在后來一次不大的戰(zhàn)斗中“陰溝里翻船”。韓文德記得那天張靈甫剛從指揮部出來,就被日寇掃來的一陣機槍打中了腿。而胡立文老人也記得:“軍長(張靈甫)的腿是出去指揮作戰(zhàn)的時候被日本人的機槍打斷的。”

張靈甫平時對胡立文非常照顧,所以聽聞旅長受了傷后,胡立文自然也是知恩圖報,全心全力地去營救長官。胡老回憶起當天的情況說:“他右膝蓋被打傷,我叫了四個兵一起去把他抬下來,又開車一百多公里到宜春,在那用火車把他送到桂林的后方醫(yī)院。”

在張靈甫到桂林治療幾個月后,胡立文還專程跑去醫(yī)院看望過老長官。他說:“軍長(張靈甫)看到我去很高興啊,吃午飯時還專門為我加了幾個菜。他受傷了也擔心著部隊,問了我很多前線的情況。”

由于當?shù)蒯t(yī)療條件限制,醫(yī)生告訴張靈甫可能要截肢。張靈甫聽后立即反對:“不行!鋸了腿我還怎么回去領兵打仗!”盡管醫(yī)生給他曉以利害,他依舊不改初衷:“不必啰唆,要鋸腿,不如先一槍打死我!”后來在王耀武和薛岳的幫助下,張靈甫終被轉到器材設備先進的香港瑪麗醫(yī)院治療。在那里,醫(yī)生為他做了手術,并告訴他只要靜心療養(yǎng),康復應無問題。

盡管轉入了醫(yī)療條件不錯的香港醫(yī)院,但張靈甫的腿終究還是沒能完全康復。這是因為在住院期間的一天,他偶然在報紙上讀到一條“戰(zhàn)時軍人不宜出國養(yǎng)病(含港、澳)”的新規(guī)定后,便堅持要提前出院(那時的香港還是英殖民地)。好心的院長勸他再療養(yǎng)半個月,并保證他的腿一定能痊愈。他謝過院長好意,說:“軍人死且不懼,何愛一肢?”說完便拄著拐杖離去。

從此以后,張靈甫的右腿膝蓋變得僵直不能彎曲,落下了終身殘疾。

由于走路時右腿只能僵直著走,便得了一個“瘸腿將軍”的綽號。但別人與他談及腿廢之事,他卻說:“吾張某人腿雖廢,無以站立,然中華民族得以站立,不為倭賊所欺,吾之腿值也!”

逃離沒有張靈甫的部隊

與胡老談天時,我們也說到了其他一些將領。我憑記憶在紙上按順序寫下了俞濟時、王耀武、余程萬、方先覺、李天霞幾個名字。除了方先覺之外,其他幾位都是七十四軍中的風云人物。寫好后,我將紙遞給胡老看,問他是否認識這些人。胡老與俞濟時素未謀面,但看到王耀武,他臉上就忽然浮現(xiàn)出笑容,指著“王耀武”的名字對我說:“他請我吃過飯。”

“王耀武是軍長(張靈甫)的上司,他請我去吃飯,問了我許多關于軍長的情況……而且他很看重軍長,也是個很好的人。”胡老感嘆道。

胡立文老人見到王耀武時,張靈甫還沒有負傷離開部隊。那天張靈甫派他去送文件,時任五十一師師長的王耀武見到了這個孩子兵,一問得知他是張靈甫的文書后便熱情地拉著他的手與他閑聊起來。談話中聽說胡立文還沒吃飯,王耀武馬上邀他一起到師長辦公室用餐。與王耀武的這段經(jīng)歷,胡立文老人也向給張靈甫寫傳記的鐘子麟女士說起過,并被她記入書中。胡老曾感慨道:“我真是受寵若驚,他一個大師長請我一個十幾歲的小兵吃飯做什么?我那時雖然年紀小,也懂得他這樣做不是特別對我怎么樣,他其實是在給我們旅長(張靈甫)面子啊。”

胡立文見過余程萬,但這位后來孤守常德的英雄在當時留給他的印象并不深。遺憾的是,那位后來率部堅守衡陽47天,打出一場驚天泣鬼保衛(wèi)戰(zhàn)的英雄方先覺與胡老也沒有一面之緣。最后胡老的手指移到了“李天霞”的名字上,輕輕敲打著,臉色變得很不自然。我心想張靈甫后來之所以戰(zhàn)死孟良崮,與李天霞存心不救援有著很大關系,胡老對張靈甫感情這么深,對李天霞沒有好感也是情理之中的事。然而,胡老對著李天霞的名字說出的第一句話仍然出乎我的預料。他說:“這個人心腸不好,對軍長(張靈甫)有意見,所以趁他不在就要想整我去坐牢。”

“坐牢”這件事發(fā)生在張靈甫在高安負傷離開部隊之后。1939年5月,胡立文被李天霞調(diào)到五十一師師部任中尉副官。胡老告訴我,李天霞與張靈甫很早就不和了,他說:“李天霞的資歷比軍長(張靈甫)老,但王耀武又很器重軍長,軍長升職也升得很快,他心里就很不舒服軍長。”

張靈甫與李天霞不和在軍官中人人皆知,但并不十分了解上層斗爭之厲害的胡立文卻吃了這方面的虧。當時只有十幾歲的胡立文還很單純,張靈甫雖然不在部隊,但胡與戰(zhàn)友們聊天時只要提起張靈甫,就一定會對張靈甫作戰(zhàn)時的英勇夸贊一番。這些話傳到了李天霞耳朵里,竟讓他對這個孩子懷恨在心,后來居然故意找茬要判胡立文的刑,讓他去坐牢。李天霞的舉動讓胡立文感到自打張靈甫離開之后,自己在部隊里已是危機四伏,特別是這位李天霞對他更是恨不得除之而后快。1940年初,感到此處不宜久留的胡立文就找機會逃回了老家。

重返七十四軍

張靈甫還未等到自己的腿完全康復便回到了部隊,并于1941年冬天升任七十四軍五十八師少將師長。在老家的胡立文聽聞張靈甫已經(jīng)回到部隊,他也隨即重返七十四軍,再次回到張靈甫身邊。這一次,張靈甫安排他擔任軍需處上尉軍官。

歸隊的胡立文再次跟隨張靈甫迎著日寇的炮火前進。他們在上高與日軍決戰(zhàn)并取得勝利,那一戰(zhàn)之后七十四軍獲得了上級頒發(fā)的一面繡有白色飛虎的青天白日旗,他們將這面榮譽之旗稱為“飛虎旗”。第七十四軍“抗日鐵軍”之威名也由此戰(zhàn)而來。之后,胡立文繼續(xù)跟著張靈甫二戰(zhàn)長沙、浴血浙贛。

兩人的關系雖是上下級,但幾年相處下來感情已非常深厚,加之胡立文的知識才能也是當時部隊難得的人才,當有上級在部隊挑選人才送軍校培養(yǎng)學習的機會時,張靈甫自然也會任人唯賢推薦這位小老弟。胡立文老人告訴我,在張靈甫的保薦下,他被送到了“桂林軍需學校”深造,那是1942年的事。胡立文再一次與張靈甫分別,進入了“桂林軍需學校”第十二期。為了不辜負長官的厚望,胡立文到軍校后倍加努力地學習,以優(yōu)異成績得到了李濟深與何香凝的親自頒獎。談起這段,老人家很自豪地對我說:“我們那期三百多個學生,我每年都是前三名以內(nèi)。結果呢,軍需學校就留我當教官,一直當?shù)饺毡敬蜻M桂林……”

胡立文在軍校深造的這段時間,張靈甫在前線過著漫天烽火的日子。他一戰(zhàn)于鄂西,二戰(zhàn)于常德,三戰(zhàn)于衡陽……幾乎是哪里有惡戰(zhàn),哪里就有他的身影。1944年的中國,夾雜著勝利的喜悅與失敗的恐慌。在西線,中國遠征軍頻頻傳來捷報,松山、騰沖、龍陵相繼收復;而東線的中國軍隊卻經(jīng)歷了八年抗戰(zhàn)中最慘烈的豫湘桂大潰敗,許昌、長沙、衡陽相繼陷落敵手。

1944年11月10日,桂林被日軍攻陷,在軍需學校任教官的胡立文也隨學校師生轉移到大后方貴州。他在這里一直居住到抗戰(zhàn)勝利。

陰陽永訣,脫去戎裝

抗戰(zhàn)勝利后,胡立文聽聞張靈甫駐防南京的消息后便馬上啟程去找他。在南京,見到胡立文的張靈甫非常高興,立刻給他安排了職務。胡立文回憶說:“軍長對我很信任,安排我做中校會計課長,掌管整個軍的軍費。”

這是胡立文在第七十四軍中的最后一個職位,所以后來每當胡老給前去拜訪的志愿者簽名時,都是簽“七十四軍中校會計課長胡立文”。

胡立文的中校軍銜也有一段和張靈甫有關的小故事。由于在抗戰(zhàn)勝利時胡立文還不滿24歲,軍中論資排輩現(xiàn)象嚴重,相對中校軍銜來說,胡立文顯得有些年輕了。但當時部隊正是用人之際,為了讓人才能夠為部隊所用,張靈甫大膽提拔年輕人,將他的年齡報成了30歲,這樣,擁有中校軍銜的胡立文才能擔任掌管整個七十四軍軍費的重任。

1945年秋天,凱旋的張靈甫迎來了他人生中最美滿的一段婚姻。他的夫人叫王玉齡,一位美麗而堅強的女士。據(jù)王玉齡女士晚年回憶,她與張靈甫結婚時年僅17歲,兩個人真正在一起的時間加起來還不足兩年,但他們卻異常相愛。王玉齡說,平日夫妻相處時的張靈甫并不喜歡談他抗戰(zhàn)時在戰(zhàn)場上的那些輝煌,北大歷史系畢業(yè)的他更偏愛向妻子講述一些歷史故事。胡立文老人也是在那時候認識王玉齡女士的,那年他剛滿24歲。

時間終究還是到了1947年。內(nèi)戰(zhàn)已經(jīng)全面爆發(fā),由七十四軍整編而成的七十四師開赴山東前線激戰(zhàn),師長是張靈甫。5月16日,被圍困已久的張靈甫在開完最后一次軍事會議后,決定以自殺的方式結束自己的戎馬一生。

張靈甫死后兩年,就連他所效忠的蔣校長也因戰(zhàn)敗而去了臺灣。

胡立文后來也脫去軍裝,告別了他10年的軍旅生涯。戰(zhàn)爭結束后,他加入了中國國民黨革命委員會,同時也是新中國最早的一批政協(xié)委員、人民代表。他曾在《貴州日報》做過編輯,在貴州省干校當過教師,后來又辦了一個“國光肥皂廠”。老人總算是安安穩(wěn)穩(wěn)地走到今天,即便是腥風血雨的“十年浩劫”也未波及到他。而張靈甫將軍的遺孀王玉齡女士也于20世紀70年代重返大陸。

后來,隨著政策開放、信息發(fā)達,已是古稀老人的胡立文與居住在上海的王玉齡女士恢復了聯(lián)系。他說:“后來我和王玉齡女士一直都保持著聯(lián)系,我去過她那里。前年我都還去了上海和她們一起參加活動。”

看到和藹慈祥的胡立文老人晚年能在一個不錯的環(huán)境中度過,我從心底替老人家感到高興和安慰。胡老不僅能寫一手好字,還創(chuàng)作過許多好文章。8年前,他曾滿懷深情地寫下了一篇《崇拜偉大的抗日英雄張靈甫將軍》的回憶文章。如今,93歲高齡的胡老依舊每天堅持讀書看報,老人現(xiàn)在最愛讀的3份報紙是《參考消息》《團結報》《遵義晚報》,最愛讀的兩本雜志是《炎黃春秋》和《貴州民革》。

臨別時,胡老送我一本抗戰(zhàn)主題的掛歷,他在掛歷上寫下的“七十四軍中校會計課長胡立文贈小友周渝”一行字依然是筆走龍蛇,鐵劃銀鉤,不減當年風采。我亦衷心祝愿胡老身體健康、無憂無慮安享晚年。

“當年有幸識夫君,

沒世難忘恩愛情。

四七硝煙傷永訣,

凄凄往事怯重溫。”

這是張靈甫的遺孀王玉齡女士為丈夫題寫的一首詩。在本文的篇尾,我想說說這位忠貞而堅強的女士。1945年,王玉齡與張靈甫結成夫妻時年僅17歲;結婚不到兩年她便經(jīng)歷了失去了丈夫的不幸。一個不滿20歲的少女在動蕩不安的時代里帶著剛出生的孩子奔波打拼數(shù)十年,這是很多人都無法想象也無法做到的。然而,幾十年的光陰雖然蒼老了年華,卻沒有沖淡她對丈夫的愛,正如《因為愛情》中所唱“因為愛情,怎么會有滄桑”?

這樣陰陽相隔的愛情盡管帶著些凄美色彩,卻足以令人羨慕。除了對愛情的忠貞,更讓我敬佩的是王玉齡女士對個人命運的思考與對歷史的氣度。盡管對丈夫情深似海,但她卻能在今天與當年張靈甫孟良崮戰(zhàn)役的對手粟裕將軍的后人同聚一桌,彼此相逢一笑。

孟良崮上夕陽紅,往昔崢嶸亦隨風。今天,硝煙散盡的孟良崮遺址立有一塊王玉齡女士題寫的石碑—“和平統(tǒng)一”這四個大字,意味深長。如今的兩岸和平來之不易,從這一角度而言,由“和平”走向“統(tǒng)一”便是新一代炎黃子孫進一步走向成熟和文明的標志。