從熊口歸來

最新章節

- 第59章 譯后記 “和別人一起活著,和他們一起搖擺”

- 第58章 夏 été

- 第57章 春 Printemps(22)

- 第56章 春 Printemps(21)

- 第55章 春 Printemps(20)

- 第54章 春 Printemps(19)

第1章 編者序

這套叢書所收錄的作品涉及非常廣泛的內容:從近代西方的機械主義傳統到歐洲的獵巫史,從植物的性別研究到資本主義原始積累,從少數群體的暴力反抗史到西伯利亞地區的泛靈論,從家務勞動到陪伴我們的物種……這些議題之間,有什么共同之處?它們在什么意義上能構成一個整體?

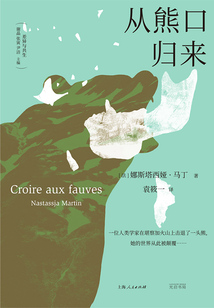

事實上,對于大部分的單冊,我們都可以提出“統一性”或“整體性”的問題。盡管它們都是“學者”之作,但習慣于“學術分類”的讀者,第一感覺很可能是不著四六。隆達·施賓格(Londa Schiebinger)的《自然的身體》涉及17—18世紀歐洲的分類學研究與厭女思想之間的關系;在唐娜·哈拉維(Donna Haraway)的《伴侶物種宣言》中,我們會看到“狗與人類的共生史”與“全球戰爭”這樣的問題被同時提出;在娜斯塔西婭·馬丁(Nastassja Martin)的《從熊口歸來》中,作者被熊襲擊的自述與她的田野日志交織在一起……不僅每一部作品都涉及通常在“學科”內部不會去混搭的問題,而且學科歸類本身對于絕大部分的作品來說都是無效的。在西爾維婭·費代里奇(Silvia Federici)的作品中,我們可以看到作者在嚴謹的哲學分析、耐心的史學調查,以及尖銳的政治經濟批判之間切換自如;埃爾莎·多蘭(Elsa Dorlin)對于暴力史的重構,同時是對于經典與當代政治學的解構;而在閱讀凡希雅娜·德普萊(Vinciane Despret)對于動物行為學的方法論分析的過程中,讀者所獲得的最大樂趣很可能在于與意識形態批判和倫理學探討的不期而遇。

看起來,唯一可以為這些作品貼上的標簽,似乎只能是不按常理出牌的“先鋒”或“激進”思想。或者,我們借此叢書想要進行的嘗試,是令“學術大眾化”,令之更“吸睛”?——是也不是。

讓我們回到對學術作品有所涉獵的讀者可能會有的那種“不著四六”的最初印象。這種不適感本身,是我們所處世界的一種典型癥候。這是一個價值極度單一的世界。效率與效益是它衡量一切的尺度。人與物、人與事都以前所未有的方式被標準化,以特定的方式被安插到一個越來越精密、越來越無所不包的網絡中。文化產品像所有的產品一樣,思想生產者像所有的生產者一樣,被期待以邊界清晰的方式貼有標簽。

關于這樣的世界,學者們詬病已久。無論是“生命政治”“全球資本主義”,還是“人類紀”這些術語,都從不同的角度將矛頭指向一套對包括并首先包括人在內的一切進行工具化、標準化與量化,以求獲得最大效益的邏輯。這些“現代性批判”“意識形態批判”或者說“批判理論”紛紛指出,這種對于“不可測”“不可計量”“不可分門別類”,因而“不可控”“不可開發/壓榨”(exploit)的東西的敵意與零容忍,是在行掛羊頭賣狗肉之事:以“發展”“進步”“文明”之名,實際上惡化著我們的生活。

尤其是其中的一種觀點認為,這樣的“現代社會”并沒有也不可能履行現代性的承諾——更“自由”、更“平等”、更有“尊嚴”,反而在它的成員之間不斷加劇著包括經濟上的剝奪—剝削與政治上的統治—服從在內的不公正關系。“學院”里的人將此稱作“正義理論”。當盧梭的《論人與人之間不平等的起因和基礎》以如下論斷作為全篇的結論——當一小撮人對于奢侈品貪得無厭,大部分人卻無法滿足最基本的需要時,他一定不曾預見到,這番對于當時處于革命與民族國家誕生前夕的歐洲社會現狀的控訴,居然在現代化進程聲稱要將它變成歷史并為之努力了近300年之后,仍然如此貼切地描繪著現代人的境遇。

如果說這應該是今天“正義理論”的起點,那么包括本叢書編者在內的,在學院中從事著“正義理論”研究的學者,都多多少少會受困于一種兩難:一方面,像所有的領域一樣,“學術”或者說“思想”也是可以并正在以空前的方式被標準化、專門化、量化、產業化。我們的網,由各種“經典”與“前沿”、“范式”與“路徑”、“史”與“方法”所編織,被“理性”“科學”這樣的濾網凈化,那種為了更高的效率而對于一切進行監控與評估的邏輯,并不因為我們自詡接過了柏拉圖或孔夫子的衣缽,自以為在追問什么是“好的/正當的生活”這一古老的問題,而對我們網開一面。這個邏輯規定著什么樣的言論是“嚴肅”的、“嚴謹”的、“專業”的,也即配得上“思想”之美名的。而另一方面,“正義理論”中最常見的那種哲學王或者說圣賢視角,在企圖拿著事先被定義好的、往往內涵單一的“公正”或“正確”去規定與規劃一個理想的社會時,在追求“正統”“絕對”與“普世”的路上,恰恰與上述“零容忍”的邏輯殊途同歸。所幸的是,哲學王與圣賢們的規劃大多像尼采筆下那個宣布“上帝死了”的瘋子一樣沒有人理睬,否則,踐行其理論,規定什么樣的“主體”有資格參與對于公正原則的制定,什么樣的少數/弱勢群體應該獲得何種程度的補償或保護,什么樣的需求是“基本”的,等等,其結果很可能只是用另一種反正義來回應現有的不正義。

對于困在“專業”或“正統”中的我們而言,讀到本叢書中的每一部作品,都可以說是久旱逢甘露。“現代性”的不公正結果是它們共同關心的問題,但它們皆已走出上述兩條死路。它們看起來的“沒有章法”并非任意為之的結果,而恰恰相反,是出于一種立場上的高度自覺:對于居高臨下的圣賢視角,以及對于分門別類說專業話的雙重警惕。

本叢書名中的“差異”,指的是這一立場。在“法國理論”與“后現代主義”中成為關鍵詞的“差異”,并不簡單地指向與“同一”相對立的“另類”或“他者”,而是對于“同一”“邊界”乃至于“對立”本身的解構,也即對于任何計量、賦值、固化與控制的解構。“差異”也是本叢書拒絕“多元”或“跨學科”這一類標簽的方式——它們仍然預設著單一領域或獨立學科的先在,而我們的作者們所抵制的,正是它們虛假的獨立性。

作為解構的差異,代表著西方正義理論半個世紀以來發生的重大變化:它不再將統一的“規劃”視作思考正義的最佳方式。“解構”工作中最重要的一項,可能也是我們所收錄作品的最大的共同點,在于揭示上文所提到的那種受困感的原因。為何包括學者或者說思想家在內的現代人,越是追求“自由”“平等”這樣的價值,就似乎越是走向“統治”與“階序”這樣的反面?這一悖論被收錄于本叢書的埃爾莎·多蘭的《自衛》表述為:我們越是想要自衛,就越是失去自衛的能力與資格。(當然,正在閱讀這些文字的讀者以及我們這些做書之人,很有可能因為實際上以這樣或那樣的方式處于優勢并占據主導,而應該反過來問:為什么我們越是不想要施加傷害、造成不幸,就越是會施加傷害、造成不幸?)

借用奧黛麗·洛德(Audre Lorde)的話來說,這一悖論的實質在于我們企圖“用主人的工具掀翻主人的房子”,到頭來很可能又是在為主人的房子添磚加瓦。差異性解構的最重要工作,是對于這些工具本身的解剖。它們不僅僅包括比較顯而易見的價值觀或意識形態,而且尤其包括作為其基質的一系列認識方式。彼此同構,因而能夠相互正名的認知模式,價值認同模式與行動模式一起構成了布迪厄所稱的“慣習”(habitus),它同時被社會現實所塑造又生成著社會現實。因此,對于這三種模式,尤其是看似與社會關系無關的認知模式的考量,才能最徹底地還原出主人工具的使用說明書。

就此而言,我們所收錄的作品確實可以被稱作“激進”的。但這種激進不在于喊一些企圖一呼百應的口號,而在于重新揭示出現代“學術”與“思想”所分割開的不同領域(科學與倫理、歷史敘事與政治建構)之間的“勾搭”:現代科學所建立的一整套“世界觀”直接為現有的社會秩序(包括不同地域、性別、階層的人之間,乃至于人與非人、人與環境之間的規范性關系)提供正當性保證。這是因為“科學研究”總是以一定的范式,也即福柯所謂的“知識型”展開,而這又使得科學家的科學研究實際上常常是“正常”/“正當”的社會關系在“自然”對象上的投射過程。將“中立”的科學與總是有立場的政治分開就是主人工具中最主要的一個,而重現發掘它們的默契,是我們的作者最主要的“反工具”。以唐娜·哈拉維為代表的越來越多的學者通過對于科學史的考量指出,被預設的人類特征成為“探索”不同物種的尺度(動物是否有意識,動物群體是不是雄性主導,等等),而這樣的“研究成果”又反過來證明人類具有哪些“先天本性”。這樣的循環論證無非有的放矢地講故事,這些故事的“道理”(the moral of the history)無不在于現有的秩序是合理的——既然它有著生物學和演化論的依據。本叢書所收錄的隆達·施賓格與凡希雅娜·德普萊的作品是這種“反工具”的代表作,讀者能由此透過“科學”自然觀與物種史的表象,窺見植物學與動物行為學研究是如何成為現代意識形態與權力關系的投幕的。當科學家們講述植物的“受精”、物種的“競爭”時,他們是在以隱喻的方式復述著我們關于兩性關系乃至人性本身的信仰。這種相互印證成為同一種秩序不斷自我鞏固的過程。機械的自然、自私的基因、適者生存的規律,都成為這一秩序的奠基神話。

通過豐富的例證,我們的作者提醒我們,在現代化進程中扮演著“啟蒙”角色的“中立”與“客觀”的“認識”,及其所達到的“普世真理”,其實質很可能并不是“認識”,而是故事或者說敘事模式,它們與現代人所想要建立的秩序同構,令這種秩序看上去不僅正當,而且勢在必行。回到本文的開頭,機械主義自然觀、兩性分工、實驗室中的動物行為學、資本主義“原始”積累……這些議題之間有什么內在聯系?其內在聯系在于,它們都是一部被奉為無二真相的“正史”的構成要素。再回到全觀視角之下的“正義理論”,它為什么很可能是反正義的?因為它恰恰建立在這種被粉飾為真理的統一敘事之上——對于人類史的敘述,乃至對于自然史的敘述。其排他性與規范性所帶來的后果是與正義背道而馳的各種中心主義(“男性”中心主義、“西方”中心主義、“人類”中心主義……)。

既然如此,那么當務之急,或者說最有力的“差異化”/“反工具”工作,是“去中心主義”,也即講述多樣的,不落入任何單一規律的,不見得有始有終,有著“happy end”的故事。費代里奇曾轉述一位拉丁美洲解放運動中的女性的話:“你們的進步史,在我們看來是剝削史。”凡希雅娜·德普萊不僅揭示出以演化心理學為代表的生物還原論的自欺欺人之處,而且通過將傳統敘事中的“競爭”“淘汰”與“統治”預設替換為“共生”預設,給出了關于動物行為的全然不同,但具有同等說服力的敘述模式。

在嘗試不同敘事的同時,我們的作者都在探索其他共處模式的可能性,本叢書名中的“共生”,指的是他們所作出的這第二種重要的努力,它也代表著正義理論近幾十年來的另一個重要轉向。“共生”亦代表著一種立場:尋找“社會”之外的其他交往與相處模式。近代契約論以來的“社會”建立在個體邊界清晰,責任義務分明,一切都明碼標價,能夠被商議、交換與消耗的邏輯之上,也就是本文開頭所稱的,對于任何差異都“零容忍”的邏輯之上。這是現代人構想任何“關系”的模板。然而,“零容忍”很顯然地更適用于分類與排序、控制與開發,而并不利于我們將彼此視作生命體來尊重、關懷、滋養與照料。

如果說,如大衛·格雷伯所言,資本主義最大的勝利在于大家關于共同生活模式的想象力匱乏,那么對于不同的共生模式的發現與敘述是本叢書的另一種“激進”方式。娜斯塔西婭·馬丁筆下的原住民不再是人類學家研究與定性的“對象”,而是在她經歷了創傷性事件之后渴望回歸時,能幫助她抵抗現代社會所帶來的二次傷害的家。“身份”在這里變成虛假而無用的窠臼。凡希雅娜·德普萊將“intéressant”(有意思的,令人感興趣的)這一如此常用的詞語變成她分析問題的一個關鍵抓手。當她將傳統的“真”“假”問題轉換成“有意思”“沒意思”的問題,當她問“什么樣的實驗是動物自己會覺得有意思的?”“什么樣的問題是動物會樂意回答的?”“什么是對于每個生命體來說有意義的?”時,人與人、人與非人、來自不同物種的個體之間,總而言之,不同的生命體之間,豁然呈現出嶄新的互動與應答方式。這一次,是“本質”這個對于科學如此重要的概念變成了認識的障礙。費代里奇近年來提出的“politics of the commons”則不僅僅是在強調無剝削無迫害的政治,更是在將快樂—令人快樂(joyful)這種不可量化也沒有邊界的情感,變成新的共生模式的要素。因為共生,首先意味著共情。

因此,我們的作者在激進的同時是具有親和力與感染力的。讀者一定會對于這些看似“學術”的作品的可讀性表示驚喜。凡希雅娜·德普萊的文字是俏皮而略帶嘲諷的,費代里奇的文字是犀利但又充滿溫度的,沒有人會不為娜斯塔西婭·馬丁不帶濾鏡的第一人稱所動,這樣的作品令絕大多數學術作品黯然失色。然而“可讀性”并不是編者刻意為之的擇書標準,毋寧說,它就是我們的作者的“共生”立場。從古代走來的“正義理論”最重要的轉型正在于:有越來越多的“理論家”不再相信理論與實踐之間的界限,更不再相信建立正義是一個教與學的過程。思想、寫作、敘事對于他們而言都已經是行動,而分享故事,是共同行動的開端。這也是為什么他們并不吝嗇于讓讀者看到自己的困惑與試探。思想是有生命的,在他們的筆下,這種生命不被任何追求定論的刻板要求,不被任何“我有一套高明的想法,你們聽著”的布道使命感所遏制。對于他們而言,思想展開的過程,與它的內容一樣應該被看到。這樣的思想可能是不“工整”的,可能不是最雄辯的,可能不是最便于被“拿來”的,但一定是最能夠撼動讀者,令讀者的思想也開始蠢蠢欲動、開始孕育新生的。面對這樣的作品,閱讀如此輕易地就能從“文化消費”中解脫出來,而變成回應、探討、共同推進一些設想的過程。公正的思想不僅僅是思考“公正”的思想,而是將公正的問題,將“好的生活”的問題交到所有人手中的思想。

沒有什么思想是無中生有的。“非原創”才是思想的實質。本叢書所收錄的作品,也都“站在巨人的肩膀上”。作為解構的“差異化”工作始于20世紀六七十年代,揭示科學與政治貌離神合的關系的,中文讀者已能如數家珍地舉出福柯、拉圖爾等“名家”。在我們的作者中,也有著明顯的親緣關系,例如從哈拉維到凡希雅娜·德普萊。而“共生”作為對于有別于“社會”的共同體模式的構想,也有其歷史。女性主義中sisterhood的提法,以及格雷伯從經濟人類學的角度所提出的“baseline communism”,都是關于它的代表性表述。可惜的是,巨人之上已經蔚為大觀的這些“新正義理論”,在漢語世界中仍然無法進入大家的視野,仍然被排擠于各種“主流”或“正統”的思想啟蒙之外。這些作品中有一些是一鳴驚人的,另一些早已廣為流傳并不斷被譯介。本叢書的三位編者,尹潔、張寅以及我自己,每接觸一本,就感慨于如果在求學、研習與教學的路上早一點讀到它,可以少走很多企圖“用主人的工具掀翻主人的房子”的彎路。在引介思想的過程中摘掉一些有色眼鏡,少走一些彎路,將對于共生的想象力種植到讀者心中,這是創立本叢書的最大初衷。

謝晶

2023年5月 于上海