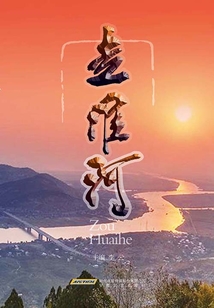

走淮河

最新章節

書友吧第1章 桐柏:一條河流的出發

羅光成

桐柏的初夏,感覺比江南來得確實要晚了些。

北印度洋倒海翻江順時針攪拌的季風洋流,挾裹跨越赤道的時序信息,掠過南中國海寶石般的錦毯,把一個熱情炫亮名字叫夏的季節,向著內陸的深處,一路推展,盡情渲染。

然而,在桐柏,在淮河,時序的密碼不破自譯,季節的參數悄然更改。“南橘北枳”,淮河,就以這樣的物候啟示和哲學意象,把一條河流的個性氣質,鮮明地標識于大地之上,呈現于天地之間!

翻開中華的文明詞典,山陽水陰,水柔山剛,是一個民族集體的心理認知和文化體悟。那些峻嶺崇山,拔地而起,頂天摩云,他們是大地的骨架、堅挺的脊梁。它們隔擋春風夏雨,阻斷秋霜冬雪,在我們看來,這與它們雄性的表征是多么內外協調,多么天然偶合。而淮河,生之為水,卻以水的柔情,跳出了水的框框,跳出了水與生俱來的本相,不僅要做一條大地上流淌的河流,更要做一條山一樣風骨的河流。并最終牽手秦嶺,成就了作為一條河流的光榮與夢想,成為大地上用銀簪劃出的地理分界線!

一條河流,不論其長、其寬、其曲、其直,能以水的柔軟做出山的陽剛,能讓河的兩岸成為時序的分野,這樣的奇特與奇葩,已足以讓一條河流深刻人心,萬古芳華!

這是一條河流思想的原點,

這是一條河流精神的抵達。

你不唱(口來)我還唱

唱個劉秀走南陽

收了彭岑和吳漢

又收了姚期馬子章

哎嗨嗨,吆嗬——

鐵打的江山萬年長

……

山歌來自桐柏山下的溪谷,又好像在我們前后左右或者頭頂回蕩。這樣的感覺,使桐柏山幻化成一只天然的立體聲環繞音箱,我們聽唱桐柏山歌,又仿佛與山歌一起在音箱里同頻共振。幾多嘶吼,幾多尖利,幾多激越,幾多蒼涼,忽而從溪谷,忽而又從我們內心,振翅而起,跋涉而行,繚繞山巔,韻漾遠天。

桐柏山初夏的又一個日子,就這樣被山歌喚醒,掀開了初露的晨曦。

桐柏山位于河南、湖北兩省的交界處,呈西北至東南走向。西起南襄盆地東緣,東與大別山相接,綿亙百余公里,主脊北側大多在河南省境內。氣勢雄偉的太白頂,是桐柏山的主峰,海拔1140米,有“比華山高險,競黃山奇秀”之譽。我沒有追問,更沒有也無意考證桐柏山、桐柏縣名字的由來。這雖然不太符合一個學者的標準或態度,但我想,有一些由來,實際上本身就沒有由來,或者,即使弄清了由來,也不一定就會得到文化的審美和愉悅。從這樣的理解出發,我倒更傾向于是桐樹和柏樹,讓桐柏山有了最初的名字,并進而將“桐柏山”的范圍,擴展到包括太白頂在內的周圍數百公里的群山。這樣的傾向,固然有我個人對事物理解的角度與方式,但更主要的,還是現實傳遞的啟發。一株一株,一片一片,隨處可見的桐樹、柏樹,在這五月初夏的桐柏山,沐著漸變的晨光,沙沙歡舞,青春依然。滿樹滿枝的桐花、柏花,已是走過了又一場絢爛,但延留在枝間葉端仿佛鐵心等我們而來的那些癡情的一朵兩朵,完全讓我們透視了他們剛剛集體演繹的盛大繁華。這讓我不禁多少有些感慨,或說妒羨。在我的故鄉,也有一座山,史志記載,生于斯的陳翥,曾在此遍植桐樹,悉心研究,并于北宋皇祐年間,撰成長達一萬六千余言我國最早的一部桐學專著《桐譜》。千年歲月,流水而去。這座陳翥遍植桐樹的山上,已難覓桐樹的蹤影;這座曾因陳翥和《桐譜》名播于世的山,名字卻與陳翥或桐樹毫不沾邊。從這點來看,桐柏山的桐樹,還有柏樹,是多么幸運、幸福,而有意義。它們從很久很久的以前,從盤古大禹、春秋秦漢,一路走來,穿過大洪水、隕石雨,穿過雷鳴電閃、戈矛炮火,依舊安然無恙,依舊繁茂當年。正是它們,讓桐柏山的名字成為千古不變的名副其實。試想,如果沒有了這些生機依然的桐樹、柏樹,桐柏山的名字,會讓人感到多么徒然,多么突兀,多么令人失望。這是桐柏山與它的桐樹、柏樹們相攜相護、相得益彰的雙贏,這是桐柏山成為地理奇點的生態印證。我想,也正是這樣萬古不易的地質生態,催生了這條以水的形態成就地理分界線的奇偉淮河,并使淮河藏之井中的源頭,任憑斗轉星移,只隨石爛海枯。

是不是同樣因為這些桐樹、柏樹,而有了桐柏縣這樣讓人一聽或一看就容易與桐樹、柏樹聯系起來的縣名呢?我覺得,如果是這樣,當然是一種不錯的取名方式或直觀解析。你看那棵神樹,就帶著滄桑,站立在距離桐柏縣城十四公里的淮源廟,又稱淮瀆廟或淮祠院內。桐樹的樹心里,長出了柏樹;長出的柏樹,被桐樹緊緊包裹。這一站,就是千年時光。桐包柏,多么美好的意境,多么吉利的兆示!于是,富有雅士氣度、人文情懷的古代中國地方朝廷命官,會給這株桐包柏附會多么美妙的故事,披上多么美麗的面紗!甚至折奏皇上,鼓吹一番圣上天象,討好龍顏大悅,再伏乞龍恩,賜名桐柏以為縣名。

何況,這株桐包柏的身側,就是淮池,就是國家意義上淮河的正源。

在桐柏,我們走向淮河的源頭。

淮河的源頭有兩個。

對于一條大河,源之多頭并不足奇。問題是,淮河的兩個源頭,卻都被賦予了正源的色彩。聽著桐柏地方文化賢人激情滿懷、由衷自豪的介紹,不由得讓人對他們摯愛故鄉、護愛淮源的赤誠情懷,產生了深深的敬意。

盡管,淮河兩個源頭之說,在我聽來、看來,多少有些牽強,但我決定,還是相信。

相信太白山頂小淮井源頭之說;相信小淮井潛行地下30里,在淮瀆廟院形成淮池源頭之說。因為,一條大河的源頭,如果清爽到一覽無余,毫無故事,那這條河,一定是疏離于人的思想、情感、愿望、想象,至多也不過是一道現實中流淌的長長的水。

事實上,世上的大江大河,或者,只說古中國的江、河、淮、濟四瀆,哪一條江河的源頭,不是曲折迷蹤,甚至令人暈頭轉向,不知所以,而又興奮莫名、欣然神往的呢!

還是讓我們先看看淮河之源吧。

淮源廟,在桐柏縣淮源鎮固鎮村,距桐柏縣城十四五公里。一座并不古老的石橋,虹臥河上。說是河,其實也不過十來米寬,由于天旱,橋下已少見流水。這座貌不驚人水波不現的石橋,就是千里淮河第一橋!淮源廟就在離橋不遠的地方。穿過淮源廟,是豁然開朗的庭院,有淮池、佳水井、鎖妖井、淮河微縮景觀,還有手拄石耜昂揚而立的大禹神像,以及歷代皇帝名人的題詞。從《禹貢》到后來的歷史記載,以及民間的記憶傳說或情感認同,這里的淮池,就是淮河的源頭。而在確定淮河長度的時候,這方淮池,也正是國家水利部確定為淮河的零公里處。這也是從當代國家層面,也是科學層面,對淮河源頭做出的界定。淮池及淮源廟所在的淮源鎮,就在桐柏山主峰太白頂北坡山麓。淮池邊上一口露天的石井,名叫“佳水井”,被譽為天下第七佳水。史傳唐代茶鑒賞家劉伯芻遍游天下,飲遍佳水,從江南零水、無錫惠山寺、蘇州虎丘、丹陽觀音寺、揚州大明寺、吳淞江水,一直到淮源之水,推出了“天下七佳”。斗轉星移,千年一瞬,山川自然,消長如斯,唐時“天下七佳”,彼此風貌已不可見,但“七佳”之水,大都出身江浙,只有“一佳”在中原,在淮源,則是不爭的事實。這樣的分布,對于淮源,實在是無與倫比的褒獎!這是淮源歷史的榮耀,這是淮水昨天的名片。只是,今日的淮源之水,與唐時的佳水,感覺已有了千年的差異。在桐柏,以及信陽、息縣、淮陽、淮濱,在整個河南境內的淮河沿線,飯館酒店里的水,泡著我從江南帶來的黃山毛峰,茶汁總不再是原有的清澈,而是毫無光亮、幾近墨色、缺少生意的黯黑。而改用燒開的純凈水沖泡,茶色又如江南一般生機嫣然了。我不知道唐代是否就是這樣,是不是只有沖泡淮河源頭的茶葉,才是“天下第七佳水”的成色。但我想,從來一方水土一方人,那么一方水土一方茶,也是極有可能的,或者就是淮河本身地理分界的內涵,以“南橘北枳”的態度和功力,有意使南方的名茶在淮河的源頭來一次黯然失色。這樣看來,所謂“佳水”,也未必天下千佳一面,而是各具風味,各具個性,各守其位,各展其能,共同構成天下佳水鮮明豐富的色彩內涵和清甘風貌。我沒有用淮之佳水沖泡桐柏山的名茶,但我估計這與沖泡我的黃山毛峰肯定不是一個色澤。如果依此理,那徽州之水也不一定就能沖泡出桐柏山的好茶來。訪一訪度娘,果然,茶水茶水,每一種茶葉,都有一種最為對應的佳水。這樣的茶與這樣的水相逢,茶,才是好茶;水,也才是佳水。如果是兩個有情之人呢?那就叫金玉良緣了。

與淮源池正對的,是桐柏山主峰太白頂,這是淮河的又一個源頭,并且同樣曾經是國家層面意義的源頭。明清時期,黃河奪淮入海,占據淮河水道,淮河從“走千走萬不如淮河兩岸”的上古佳水,漸變為一條時常失去理性的瘋河。乾隆沿襲大禹疏導之法,兩次派人重新勘測淮河源頭。時任河南巡撫的畢沅,親自帶領人馬,從淮源廟出發,多方尋跡,四處覓蹤,沿桐柏山而上,終于在主峰太白頂,發現了一汪甘泉,并推測這汪清泉從這高高的太白頂,潛行地下30里,從山下淮源廟后的淮池涌出地表,最終成為看得見的淮河。乾隆對這個勘測結果十分滿意,親自認定太白頂的這汪清泉為淮河正源,并逐漸被民間賦予了它一個好聽的名字:小淮井。

其實,這樣的勘探和認定,在科學技術不甚發達的古代,要想具有十分確定的意義,是很難達到的。更多的是一種追根尋源的精神,以及古代中國從最高統治者到各級官吏,對于河流、對于化解水害的重視程度和心理態度。對太白山頂淮河正源的認定,是一種至高至遠而為源的直觀理解,也是中華古文化中神秘主義的參與闡釋。自詡為天子的最高統治者,宣稱皇權天授,龍是他們的本相,而龍的本身,就是一種神秘莫測、不可近觀、見首不見尾的神物。太白山頂這汪無關旱澇、常年如斯的清泉,潛行地下三十里,涌出地面為河源,實在是太符合作為統治者龍性心理的外在呈現了。而這時,這汪清泉是否真的潛行相通山下的淮池,或說淮池之水是否真的就是這汪清泉所浸出,在皇權的思想體系里,在民間的文化情結中,已變得不甚重要。畢竟,古代中國的文化,在科學精神面前,浪漫、美妙、奇幻、神秘、想象、唯上的成分,在多數時候,還占著絕對程度的上風。

在桐柏,在淮河的源頭探訪,讓我感到淮河之大之壯者,除了淮河本身河的特質之外,作為一條河流,它的人文深度和厚重,它的民間立場與親和,不說唯一,但一定是其他很多河流難以相媲的。

淮河,流淌在民間,歡樂在民間,憂傷在民間,故事在民間,更重要的是,它的源頭,也在民間。

長江的源頭,是縱橫數百里的冷峻冰川;黃河的源頭,是茫無際涯的草地沼澤。這樣的源頭,遠離人間,遠離煙火,也就缺少了一條河流從一開始就與人類耳鬢廝磨、糾纏不斷、愛恨交加、難舍難分的情緒波瀾。

而在桐柏,在淮河的源頭,稍不留意,就會不由自主溯著淮河的流水,走進淮河遠古的往事,然后與淮河之水一起,再一路走回眼前。這是一條大河的出處,這是一條大河的精神歸宿。

在很多的時候,對于神話,我們都是有意無意把它與現實完全分離,與我們筆下的純文學分離,我們總是試圖以一種更加現實而科學的精神,來解析這個世界。在桐柏,在淮河的源頭,我也一直想秉持這樣的立場,將神話、將傳說,清除排斥在我的文字之外,力圖讓我的作品更加生活、更加現實、更加準確、更加科學。可這樣的立場,在我逐漸走進淮河、感悟淮河、思考淮河的過程或時間中,卻不得不逐漸動搖起來。因為,那些遠古的神話,那些美麗的傳說,仿佛早已融化進淮河的源頭,仿佛早已流淌在淮河源頭市井百姓的基因里,并漸至讓我頓悟:淮源的神話傳說和淮源的市井民眾,他們已構成淮河生活和精神文化的共同體。對于淮河源頭,對于桐柏,剔除了那些關于淮河的神話傳說,淮源、淮河的上游,乃至整條淮河,在精神層面將黯然失色,或說無家可歸、毫無意義。

神話與傳說的豐富與久遠,正是淮河之源有別于其他江河之源的根本特征,正是淮河滲透人性的獨特呈現。

于是,不能不說盤古,不能不說大禹。在桐柏山區,盤古文化遺跡隨處可見,盤古遺風遺俗代傳不迭。上古之時,人類的童年,沒有文字,沒有記載,有的只是記憶,有的只是銘刻骨髓的靈魂基因,有的只是口口相傳的歷史來路。如同《圣經》創世大洪水的諾亞方舟,在桐柏,同樣有盤古石獅肚里躲災難的文化流承。盤古開天辟地,兄妹兩人住在樹枝與茅草搭造的茅庵里,妖怪野獸時常來襲。盤古兄妹做成一只大石獅子,放在桐柏山頂,還把這座山叫作了石獅子山。有了雄獅鎮守,妖怪野獸再也不敢來侵擾啦。一天,石獅子忽然張口對盤古說:“盤古啊,從今天起,你每天往我嘴里放一個饃,可不能忘了啊!”很快,七七四十九天過去,盤古已往石獅嘴里放了七七四十九個饃。這天,石獅又張口說話了:“盤古啊,從現在起,別再放饃了,你每天看我的眼睛,看到我的眼睛發紅,你就趕快叫上你的妹妹,躲進我的肚子里。”不久,石獅子的眼睛果然紅了,盤古立即拖上妹妹,石獅大口一張,把盤古兄妹吞進肚里。閃電將天幕撕裂,大雨狂瀉如傾,大地上的水,一寸一寸,一尺一尺,一丈一丈,漲上了樹梢,淹沒了山頂,只有石獅浮在水上,隨著水漲,就要挨到天上了。直到七七四十九天,盤古兄妹在石獅肚里吃完四十九個饃,大雨才停歇,洪水才消退,盤古兄妹因此躲過了這場大洪水的劫難。

盤古的神話,為什么獨在桐柏如此深厚,獨在淮源如此流傳?如果考量淮河的歷史,我們便不難發現,這一點也不值得奇怪。淮河的形成可以上溯到百萬年之前。可以說,淮河之水,見證了真正意義上的人類,從最初的弱小被動到今天的強勢主宰。其實,每一條直奔大海的江河,幾乎都在史前時期形成。長江形成已有2300萬年,黃河形成已有60萬年。生命與水的特有關聯,使這些直達大海的江河,無不成為人類最初的生命之源,也無不成為人類最初朦朧歲月歡欣、驚恐、憤怒、迷惘、成功、失望等精神情緒體驗最初的“在水一方”。事實上,每一條直奔大海的江河,都有自己宏大的歷史敘事和精神氣質,長江、黃河也不例外。長江有巫山神女,黃河有中流砥柱。但在長江、黃河的源頭,卻怎么也難以找到類似淮河源頭的人文故事篇章。

對于源頭莫測的江河,龍的神話、龍的符號,便成為唯一的精神文化想象與表達。古遠時候,大地干裂,妖魔魍魎到處放火,又將“厲火”種入人心,縱使人民互相作惡,人間遍地苦難。天上青黃二龍,下界除妖,把良心種入人心,與魍魎搏擊相斗。魍魎見大勢已去,不甘失敗,召集手下眾妖,排成兩條不見首尾的火龍陣,向著青黃二龍,滾燒而來,所到之處,萬物化為焦土。青黃二龍,不顧自身安危,化為青黃兩條冰涼大河,分別迎向兩大火龍。水火相遇,浪煙騰天。鏖戰七天七夜,終將火龍滅熄在地。青黃二龍也元氣耗盡,漸漸嵌入地下,化為黃河,化為長江。

這就是關于長江、黃河起源的傳說。而關于淮河的起源,為什么沒有這樣類似的故事?我以為,這正是長江、黃河與淮河精神氣質不同之緣由。長江、黃河的源頭,一個冰川縱橫,一個沼澤密布,千里不見人煙。這樣的長江之源、黃河之源,所有的故事,只能與可想而不可見、說有而其實無的人類心理的綜合符號“龍”聯系在一起。也只有“龍”這種見首不見尾的神物,才能夠對應源頭莫測的長江、黃河的形象氣韻。而淮河,還需要這樣的“龍”之傳說嗎?它的源頭就在那里,就在太白山頂的一口泉井里,就在太白山下淮源廟的淮池里,就在那里毫不隱飾地與人相遇、相看和相悅。這樣一條源于民間,整個流淌在民間,喜怒哀樂與民生緊密相連的河流,其文化精神充滿人間煙火,充滿人本精神,也就是再自然不過的了。淮河源頭的盤古神話,本質就是充滿人間煙火的人本文化——盤古是人,是開天辟地的巨人,而不是可想不可見的“龍”;盤古吃的是饃,是淮河源頭桐柏先民直至今天最常見也是最必需的食糧,而不是風,不是露,盤古更不是無須飲食的天神;盤古躺在石獅肚里躲過天下洪水,是地球往事中洪水泛濫滅絕一切生靈的慘痛,在人類記憶細胞刻留的不甚明晰甚惑漫漶的可能或誤讀的影像。而石獅還是木舟更加切合故事,已不再是關乎淮河之源文化的本質。誠然,盤古的開天辟地,作為中華民族共同的文化遺產,可以適應任何地域、民族的講述,但盤古死后,“血為淮瀆”,則使盤古文化成為淮河歲月文明獨具的開端。這樣的開端,使淮河不僅呈現出平曠、融合、廣博、粗獷的自然屬性,而且將一種開拓創新、自我犧牲的盤古精神,植入了淮河之源,植入了桐柏人民和淮河兩岸生民的心里。

當淮河從源頭開始,就是一條扎根人間、飽含煙火的河流,也就注定了它與民生的休戚相關,注定了生民與它的水乳交融,同時也必然注定了在生產力和科學技術極不發達的古代,上至最高統治者,下至百姓蒼生,對一條河流敬畏文化的發起與推動。

祭淮,就是這種敬畏文化的典型形式與最高呈現。

在中國長達兩千多年的封建社會,歷朝歷代,從沒停止過對淮河的祭祀。

最早關于祭淮的記載,見于《禮記·周官》:“祭天下名山大川。”其中就包括祭祀大川之一的淮河。而且要以諸侯的地位對其祭祀,可見淮河當時地位的重要。《史記·封禪書》還對設祭標準做了詳細記載:“春以脯酒為歲祀,其牲用牛、犢各一,牢具圭幣各一。”《漢書·郊祀志》載:“五岳、四瀆皆有常理……淮于平氏(在桐柏縣西)……皆使者持節侍祀。”

當一條河流,在中國有史以來如此多、如此有分量的典籍里,給予如此多、如此有分量的祭祀記載與描述,這條河流的地位和榮耀,已是其他許許多多的河流,難以望其項背的了。

讓我們僅以明清為例,略探歷代祭淮的隆重吧。

據《桐柏縣志》記載,明清兩朝派大臣祭淮的次數,計達六十一次,其中明代三十六次,清代從順治(1644年)到乾隆(1795年)年間二十五次。明洪武三年(1370年),朱元璋下“定各神號詔”,封淮瀆為“東瀆大淮之神”。明洪武十年(1377年),朱元璋派他少時伙伴,與他一起打天下的開國元勛中山侯湯和,代表他親自祭淮。清朝前期的康熙、雍正、乾隆等,對淮河尤為看重。康熙三十三年(1695年),親書“靈瀆安瀾”匾額,贈淮瀆廟祭淮。雍正八年(1730年),親書“惠濟河槽”匾額致祭。乾隆五十年(1785年),淮河大旱,乾隆先后派河南布政使江蘭、河南巡撫畢沅,來桐柏祭淮祈雨,并令他們親自勘探淮河源頭,以期從根本上疏導洪水,利益天下。此后,乾隆還親自撰寫了一篇《淮瀆神廟碑記》:

“淮瀆發源桐柏山……立廟享祀久矣”“蓋治水者先疏其源,而后可以達其流,此古今不易之理也”“命豫省藩臣江蘭虔往瀆祠致禱,尋導初源”“復命撫臣畢沅,親遍推勘,由桐柏山麓迤邐南上十六七里,至中峰胎簪山,見水一潭,詢土人,指為淮池。復延緣細徑而上十余里,始至山頂”“旁洼淵映泉出石間,為之汰除沙礫,則發洪噴涌,汲取無竭”“于是,‘導淮自桐柏’之言益信,而《水經注》所云淮水出胎簪山潛流復出者亦印證悉合,是以淮瀆真源也已”“潛源既昭,光景斯煥,爰命發幣修神廟,以揚答嘉祉祠”“夫以長淮為川澤之靈”“予以求精確,不憚再三,必致其誠”“百川于是效順,萬民于是蒙福”“廟修于五十一年四月,告成于五十三年五月。守臣以碑記請,爰系顛末,俾刻石以光昭祀典云。乾隆五十八年,時在己酉夏日御筆”。

乾隆的這篇《淮瀆神廟碑記》,書印在淮源廟進門的側墻上。立在這篇“碑記”前,心中默念,一時竟有了時空穿越的感覺。兩百多年前的時光,以文字的方式將當年的情境瞬間還原在我們面前,如此生動,如此鮮活。封建帝王,雖不敢揣度其究竟真有多少民本精神、民生情懷,但在自我欲其所欲的前提下,不愿自己“家天下”的山川遭受破壞,不愿自己的生民因困苦不堪而揭竿,理應也是他們內心的祈愿,更是他們保住自己的家天下,世襲永芳的必須。在這篇“碑記”里,康熙首先說明淮河發源桐柏山,淮河廟已存在很久了。并說明自己認為治水必須先弄清源頭,這是古今不變的道理。再說明先后派兩位撫臣親自勘探,通過走、看、問,在胎簪山(即太白山)頂,發現了汲取不竭的洼泉,由此更加相信了“導淮自桐柏”及淮河之源出于太白山。并覺得找到淮河的真正源頭了。再以找到淮河真正源頭為借口,撥放國庫銀兩,重修淮瀆廟,并將淮河提高到“川澤之靈”的地位。最后注明修廟于何時,完工于何時,之所以親自動筆寫這篇碑文,皆因“守臣以碑記請”,于是就在某年某日動筆寫下了。

在古代,祭山祭水,是國家儀式或官府文化的一部分。在淮源廟乾隆親筆撰寫的碑記前,我靜靜而久久地沉想。一條河流,會因為立一座廟、建一座祠,就真的會保證皇帝出巡平安、天下豐稔、“百川于是效順,萬民于是蒙福”嗎?皇帝真的就是天子,玉言金口,一個“靈瀆安瀾”,一個“惠濟河槽”,一篇親自撰寫的“碑記”,就可以令山河聽令、萬物重生嗎?當然不是!皇帝自己,料也不會自以為是。但幾乎所有的歷代皇帝,特別是在歷史上看來稍有作為的皇帝,為什么都喜歡以這樣的面貌,出現在民眾面前呢?那么,既然不是皇帝自以為是,那是不是他們弱智呢?答案更是否定的。即使一個皇帝的才智不過中人,但憑借皇權建立起來的國家智囊團隊,也會讓他不過中人的才智,在黎民百姓的眼里凸顯成高蓋人間、高不可攀來。不禁想起戰國時期魏國的西門豹,這位敢于挑戰世俗、迎戰神靈的鄴令。西門豹把巫婆扔進河里,讓巫婆親自去與河伯即河神成親,曾讓少時學子的我們讀之拍手稱快,忍俊不禁。可為什么這樣堅持真理的舉動和堅持的真理,不能讓后人效仿,不能讓后人堅持,更影響或阻擋不了歷朝歷代皇權對河神的信仰、敬畏、膜拜和祭祀呢?在桐柏,在淮池,在淮源廟,我的心緊緊糾結,試圖解開這不僅關乎淮河之源,而似乎與天下大河都相關相連的問題。我想,首先是自然的強大在人的心靈的屏幕上投下巨大的暗影,讓人在大自然面前變得如此被動,如此渺小,如此不堪一擊,從而讓人的內心自卑叢生,莫知所以。在生產力發展水平極端低下的往古,在漫長的收成靠天的農業社會,所有的一切,都要看天的眼色,看水的態度。雞犬相聞、黃發垂髫、房舍儼然、樂在其中的村莊,阡陌交通、麥穗金黃、瓜果飄香、豐收在望的原野,幾日暴雨,一場山洪,河水決堤而出,千里一片汪洋。誰也沒有能力叫停天上肆虐的暴雨、地上洶涌的山洪,誰也沒有能力救贖淹沒的家園、吞沒的果實。人們只盼著老天睜一睜眼,把雨下到別處;人們只心想河水別到處泛濫,不要毀滅自己的家園。人們開始拷問自己的良心,是不是自己一不小心褻瀆了天上的神靈?人們開始想象是不是有一個水神、河神,沒有得到自己應有的孝敬。在大自然面前一敗涂地的人們,失去了外在斗爭的意志,助長了自己內心的皈依,于是,水神、河神,從人的內心里漸漸產生了,從人的內心逐漸獨立了,從人的內心里走了出來,成為與人面對,又被人為成高高在上、享受人的敬畏與崇拜、可以聽取人的祈禱、可以決定人的災難或平安的實體符號。再是皇權的推波助瀾。在改造自然的能力還十分弱小,同時更希望為自己營造窮奢極欲、人間仙境享受的封建王朝,宮殿殘斗、坐穩江山的計謀已費盡心機,還能有多少實際的精力與財力,投向救生民于水火的治水工程,于是順應百姓無奈的愿望,在淮河源頭,在大江大河的岸邊,建起一座座富麗堂皇的祀廟,題寫一塊塊牌匾,甚或如乾隆這樣,親自撰寫一篇“碑記”,在蕓蕓黎民面前,樹起皇權的外在標識與影響,讓天下黎民在對水神、河神祭拜的同時,對皇權的敬畏與感恩,有了可資寄托的現實載體。以舉行祭祀活動,為天下生民祈福,祈禱風調雨順、國泰民安為由,炫耀皇權的威嚴顯赫,宣示皇權天授,神圣不可侵犯,皇權垂承千古。在《桐柏縣志》里,有這樣祭淮儀式的記載:

朝使赍御文、香帛至。各官衣朝衣,出郭跪迎。地方官共捧御祭文、香帛,安置龍亭內。迎至公所中堂,各官由各門進,行三跪九叩禮。擇定祭期,予日地方官至公所迎請,行一跪三叩頭禮。備鼓樂儀仗,迎龍亭,至祭所。各官具潔服,行一跪三叩頭禮,至期黎明,各官齊集,行三跪九叩頭禮。該視官恭立讀祭文,眾官皆跪,畢,叩頭,復位。通贊唱,行亞獻禮。引諸神位前,跪獻爵,叩頭,復位,通贊唱。行三獻禮,通贊唱。一跪三叩頭,復位,通贊唱。撤饌送神,仍行二跪六叩頭禮。通贊唱,司祝者捧祝,司帛者捧帛,備詣燎所,焚畢,揖,復位,通贊唱,禮畢。

這一套至今讀來煩瑣異常的祭淮程序,無非就是迎送、叩頭、進退、唱贊歌。而這每一迎一送,每一叩頭,每一進退,每一唱贊歌,都仿佛念念不忘地昭示皇帝在此,神靈當前,肅穆之至,恭敬萬分。試想,這種設廟祭淮,對所謂朝廷天子,是不是比真刀真槍疏淮治淮要簡單得多,實用得多,而且功利得多呢?“帛一,牛、羊、豕各一,登、铏各一,籩、豆各十,簠、簋、酒爵各三”,從這些明確規定的祭品,更是顯出了官家氣派、皇家威風。皇權的影響和壓力,借助大自然的神力,與大自然的神力合拍共振,成為統治民眾、蒙蔽民眾、迫人就范、迫人盲從的精神桎梏。而且,治淮修淮,千年歷史風雨,難尋當年蹤跡。而設廟祭淮,官府民眾代代修護,題詞碑記,詞采粲然,雖古猶新。從這個角度,封建帝王在淮河、在天下水的文章上,實在是一個個頗具“遠謀”的“大贏家”。再者,作為生于天地之間的人,雖為萬物之靈長,但本身卻攜帶著巨大的認知缺陷。即使在登月時代、探星時代、量子時代的今天,所謂科技發展令人類自身也感到驚訝不已、不可思議的今天,我們對身外世界的認知,乃至對自身的認識,也不過九牛一毛,微乎其微。這就決定了本身又攜帶了夢想基因的人類,注定要在物質世界之外,有一個精神寄托的載體,有一個靈魂安放的地方。祭淮,以及對一切山神水神的祭祀,正是將精神寄托在這些廟祠,將靈魂安放在這些形而上的虛蹈中。試想,目睹或參與這樣的祭祀,在極強的儀式感面前,人的內心一時會受到怎樣強大的感召,百姓于苦難憂郁中會得到怎樣希望的慰藉,轉身再回望并走向苦難的家園,內心深處對明天、對未來、對老天、對水神、對皇恩,寄予了怎樣不容置疑的憧憬和期望。仿佛明天,一夜之間,老天就會結束干旱,普降甘霖;水神就會停止肆虐,海晏河清。禾苗在大地上重新瘋長,村莊在河之濱重新喧騰。向往伴著幻想,支撐起就要塌縮的精神,鼓起勇氣,過起時下的日子,硬是用寄托的幻想之線,牽系起心中自我描畫的未來日月。

在桐柏,在淮源,我這樣想象西門豹的真理與偉大,在漫長古代卻少有效仿,更沒有以國家意義進行天下宣揚與推廣的內在因素。俱往矣,當然,所有與真理相悖或逆真理而行的事物,不管它們離開真理有多遠,最終勝出的都不會是它們。立廟、修祠、祭淮、祀水,幾千年古老歲月封建王朝的奔勞折騰,又哪里治住了淮水的泛濫,又哪里避免了民不聊生?!只有中國共產黨,還有人民領袖毛澤東,以毫無私心的人民情懷,以真理在手的正義力量,以砸爛舊世界建設新世界的精神豪情,以人民是天下主人的服務之心,在一個嶄新的人民政權呱呱墜地不久,就向淮河兩岸人民,向全中國歷經水患的老百姓,做出了不容置疑的承諾:一定要把淮河修好!

一定要把淮河修好!淮源廟“靈瀆安瀾”的康熙題匾、乾隆的親撰碑文,以及眾多歷代名賢的淮源手書,在我的心里,都只是一個個故事、一個個傳說、一臺臺戲劇、一幕幕儀式。我只是靜靜地看,靜靜地想,靜靜地思。而在淮瀆廟后按萬分之一比例制作的“走讀淮河”濃縮景觀旁,當毛澤東手書“一定要把淮河修好!”的石刻與我的目光相對的瞬間,我心靈的潮水不可抗拒地涌向了雙眼。這是淮河一個歷史的結束,這是淮河從此新生的開始!這是一個真正把人民冷暖掛在心頭,不再搞那些神神道道蒙蔽百姓,一切為了人民,敢教日月換新天的政黨和她的領袖,與她的人民休戚與共、脈搏相同的鐵血昭示與宣誓!

淮河,只有這時,才真正迎來了“靈瀆安瀾”,按照百姓的意志,“百川于是效順”地流淌在人們的目光里。

淮河自桐柏山太白頂,潛行30里,在淮源鎮淮瀆廟的淮池流出地表,從此自西向東,蜿蜒而行,流經60余里,橫穿桐柏縣而去。所有偉大的事物,究其根源,往往都是看不出端倪,都是顯得十分稚小。淮河之源如此,長江之源、黃河之源,也都是一線不起眼的雪水、一顆想象不到的水珠。而正是這些如線如絲不起眼的涓涓,這些鍥而不舍、執著如初的涓涓,成就了來日的一瀉千里,萬里滔滔!而這,正是一件事物偉大之所在,不張聲勢,不浮虛飾,不聲不響,不遭人忌怨,而一旦修成正果,成就大器,則洋洋萬里,浩浩湯湯,任誰嫉羨,也是螳臂當車、蚍蜉撼樹,再也難能損其萬一。

其實,這又何止一條江河,這又何止一座故居。在宇宙起源最為主流的推論中,我們今日可見與不可見無窮無盡的一切,都是曾經的一個針尖大的點,一個不可思議的奇點。正是這個針尖大的奇點臨界的大爆炸,化育出燦爛星空,無盡宇宙,以及地球、地球上的山川湖海、生命萬物,還有被稱之為人類的我們……

此刻,我就在淮河的岸邊,千里淮河桐柏境內的源頭和上游。

月河鎮徐寨村,是我現在腳下土地的名字。徐寨村是桐柏縣一個歷史久遠的山村,西距桐柏縣城4公里,緊鄰淮河南岸,北與同屬月河鎮的西灣村隔淮河相望,村南與桐柏山相牽相依。大小十八個自然村,散落點綴,427戶1600余人口,讓徐寨村呈現出不同一般的生機與活力。村內湖水環繞,村道寬敞潔凈,花園房舍遠近映襯,花草樹木迎風招搖。在別處看到很多“老小村”“空殼村”,在這里卻是人喧狗鬧,雞犬相聞。資深媒體人、作家、桐柏電視臺評論部主任海容告訴我,徐寨村歷史悠久,是桐柏山歌、皮影戲的故鄉。2006年被列為南陽市社會主義新農村建設試點之后,先后投入五百多萬元,改造村里基礎設施,修建村民幸福文化大舞臺,發展沼氣,接通自來水,村民足不出戶,就可以上網、購物、洗淋浴,真正是城鄉同步,實現共享了。

我問起門板宴,海容說,徐寨村的門板宴遠近有名。所謂門板宴,就是把家里的門板下下來,用磚石支平,擺上菜肴,大家圍坐而食的形式和場面。過去生活貧窮,尤其是鄉村更為落后,家里的鍋碗盤碟只能湊合著用,桌椅板凳更是多有殘缺。每逢農忙時節,或家里要辦大事,重情仗義的親戚鄉鄰都會主動趕來幫忙。為了答謝親朋村鄰,主人家就會想方設法弄些酒菜招待人家。可家里地方窄小,桌子板凳少,鍋碗碟筷都不夠,怎么辦?于是就把木門板下下來,用磚石支起在露天的院子里。有時來幫忙的親戚村鄰太多,自家門板搭成的桌子坐不下,就有村鄰把自家的門板下下送過來,把自家的鍋碗瓢盆拿過來。幾只大鍋在院里支起來,一溜門板在院里搭起來,這邊女人們淘米洗菜說笑忙活,那邊鍋底下木材噼啪,松針柏枝燃燒的清香,隨著炊煙,和著鍋中菜肴的味道,在庭院的上空、在村道的樹梢,令人心醉地飄蕩。幫了一天忙的親朋村鄰,不分長幼,不分親疏,圍著門板,團團坐定,沒輪到座位的,就端碗擠站在邊上,伺機夾菜,大口喝酒,朗聲說笑。直到風卷殘云,吃完門板上最后一口菜,喝干最后一口酒,人們才酒足飯飽,手抹嘴唇,口哼山歌,醺醺然陶陶然一路走回自家去。

我問海容,現在還有門板宴嗎?海容笑笑說,沒有了,幾乎沒有了。現在生活富裕了,機械化程度提高,村民們已從傳統的農業繁重的體力勞動中解放了出來,已沒有那么多的農活,需要那么多的人來幫忙了。即使像升學、滿月、婚宴等,道賀的親友太多,也用不著門板宴了,一來現在農村房子都好了,都大了,堂屋里擺個四桌、六桌不成問題;二是農村酒宴辦理也已出現市場經營化,主人家有什么要求,有一技之長的鄉村酒宴人會一把包攬,從碗筷桌凳,到杯盞酒水,都由酒宴承包人負責到底,主人家只要按約付款,什么都不要煩神的了。還有就是現在更時興到城里大酒店置辦酒席,村民富了,腰包鼓了,腰桿直了,也希望借到酒店辦酒宴的機會,在親朋好友面前顯顯擺、長長臉,自我榮耀榮耀一下子。說到這里,海容指指徐寨村頭整齊儼然的房舍,說,你看,現在的院門和屋門要么是不銹鋼的,要么是防盜門,已不是過去的帶門軸的木門啦,即使想辦門板宴,也沒有可以下下來的門板了。說著,我們一起哈哈大笑起來。

是的,作為淮源地區曾經廣為流傳的歷史文化民俗現象——門板宴,已隨著國家對民生的重視與關懷,已隨著國家最廣大民眾政策的普惠,漸漸退出了歷史的舞臺,消失在時間的昨天。在桐柏,走訪淮河兩岸,偶爾聽說還有人家操辦門板宴,但細一打聽,原來已不是過去那樣親友鄉鄰的聚宴,而是一種類似于對過去時光的緬懷了。春節假日,在外工作、闖蕩的子女或兄弟,候鳥般返回原生的家園。平常酒店也去了不少,美酒佳肴也品嘗了不少,于是想起過去的時光,懷念起門板宴的情分與熱鬧。于是把家中早已置之不用或用在偏房側屋的門板抬出來,擦洗一番。從家中搬出凳子,支起門板。找出鋤頭,帶上鐵鏟與竹籃,到村頭野地,挑薺菜,挖桔梗,剝板栗,然后按照門板宴的菜譜,擺上四個炮爐,分別用來煮燉雞、魚、肉,還有臘肉。然后一上雞子二上魚三碗再上紅肉皮,討得吉利有余、紅火興旺的彩頭。再是腌韭菜、腌豆角、腌魚、腌肉、熗辣椒、豆腐渣塊,一道一道端上門板。一家幾代,祖孫老小,圍坐在門板周圍,開吃開喝。這樣的門板宴,看上去是門板宴的縮小版——由過去的一排門板變為一扇門板,由幾十上百號親友鄉鄰變為一家人,由坐著的站著的蹲著的變為全部圍門板端坐,但內涵與味道,卻已與過去的門板宴相去甚遠了。這已不再是融入了人的道義豪情無私相助品質的門板宴,也就失去了往昔自然流淌的鄉村文化情緒。當然,對于淮河之源門板宴的消逝,我的內心并不為此感到太多的留戀。雖然,它體現了淮河之源曾經的民情民俗中美好的成分,但畢竟更多是貧困中的湊合、落后中的無奈。讓它退出村民們的生活,讓它成為村民們反觀當今生活的一個印證,成為在當今幸福生活中反芻過往歲月的一種文化記憶,是在這淮河之源的土地上曾經流傳久遠、風行一時的門板宴理性的歸宿。

太陽西沉,徐寨村漸漸拉下了夜的帷幕。一彎月牙飄蕩在太白山頂,滿天的星斗閃爍著遠古的信息。海容帶我走進一家農戶院子。這家名叫徐三哥的主人,添了個孫子剛滿月,今天辦滿月酒,晚上再請皮影戲班,唱皮影戲答謝親朋鄉鄰。院子的一角,幾根鐵管支撐起一個棚架,一盞白熾燈泡發出亮花花的光芒,一張長長的桌子上架設了一塊長約2米、寬約1米的白幕,白幕的上方,一條橫幅拉在兩根豎立的鐵管上面。橫幅上分兩行寫著:國家級非物質文化遺產、徐寨皮影戲劇團。院子里高高低低的板凳椅子上已坐了不少村民,正議論著今晚演出的劇目,抽煙拉著家常。還有一些村民正陸陸續續走進院子,咳嗽幾聲,寒暄幾句,相互招個呼,遞支煙,點個火,再尋個位置坐下。小孩子則一刻也不得安靜,不是在大人縫里鉆來鉆去地打鬧,就是跑到布幕后面探頭探腦。看到海容,忙前忙后招呼人的徐三哥一邊說著“大記者來了,大記者來了”,一邊搓著雙手迎上來,把我們引到靠近屏幕正中專門空留在那里的椅子上坐下來。原來,海容早已與徐三哥約好,今天帶人來拍皮影戲。徐三哥孫子滿月請皮影戲,不僅村子里人來看,還驚動了縣上的電視臺,明天在縣電視臺一放,就不是一個徐寨村,也不是一個月河鎮,而是全縣、全國都能看到他徐三哥請的皮影戲了,這可不是一件容易的事喲!徐三哥臉上很有面子,心里喜上加喜,簡直樂開了花。

天完全黑了下來,皮影戲演出開始了。今晚演出的劇目叫《楊家將》。楊六郎、楊七郎、穆桂英、佘老太君先后登場,念唱做打,熱鬧紛繁。

月河鎮是桐柏皮影戲的故鄉。皮影戲的最初起源,史載已有兩千多年。傳說漢武帝愛妃李夫人病故,武帝思之甚切,茶飯無味,懶理朝政。大臣李少翁一日外出,路遇孩童手舉布偶玩耍,日投其影于地,甚是惟妙。回宮即令人以棉帛裁成李夫人影像,涂上色彩,并在手腳處裝上細竹簽。待到入夜,圍方帷,張燈燭,恭請武帝觀看。武帝看后龍顏大悅,此后在宮中常演不歇。這樣的說法真偽如何,現已無法考證,《漢書》把這個故事記載下來,目的可能還不是告訴后人皮影戲的原委,更主要可能還是向人們展示皇帝對愛情是如何如何的忠貞,是為皇帝的高尚人品和精神道德搭載一個現實的載體。當然,皮影戲這種頗帶浪漫色彩的起源,也讓這一藝術從一開始就帶有了最初人性溫暖的色彩。

皮影戲流入桐柏,當是南宋初年。岳飛抗金率部屯兵在桐柏及周邊一帶,從都城開封逃出的皮影戲班,到“岳家軍”中義務為兵士演出,慰勞士兵,鼓舞士氣,深得“岳家軍”喜愛。并自此落戶桐柏,借助淮河之源的文化淵源和開創精神,很快融入桐柏民間,成為皮影戲中最具古老傳統特色的一脈。然而,一切的繁華,終將歸于岑寂;一切的未知,都有粉墨登場的可能。當年盛極一時的皮影戲,曾是何等的尊貴,是皇上后妃、宮廷貴人的專利。及至清朝康熙年間,禮親王府還特設八位食五品祿的官員,專管皮影戲,相當于今天的電影電視局或戲劇家協會。清朝后期,因懼怕黑夜演出聚眾起事,便在民間橫遭禁演,皮影藝人也遭到莫名的捕辦……2011年,桐柏皮影戲被列入了第三批國家級非物質文化遺產名錄擴展項目,成為桐柏重要的文化遺產之一。然而,在對皮影戲的走訪中,一絲失落總不時在心頭涌起。時間的剪刀,已把千年歲月剪裁得面目全非,已看不到有多少年輕人對皮影戲懷有深深的興趣與情感;已看不到有多少年輕人,愿意放下當下的追求與時尚,心甘情愿接過歷史的遺產,擔起發揚地方文化皮影戲的責任了。

隨著一聲念白“本將前鋒楊排風在此,遼邦末將還不快快下馬受擒”,屏幕上出現了一位騎著高頭大馬,手握獨特兵器燒火棍,英姿颯爽的女英雄,贏得村民觀眾一片喝彩。少時纏著父親講《楊家將》,對楊排風很是敬佩。她本是個孤兒,被楊家收養,做佘老太君的燒火丫鬟。楊家將多年與遼兵作戰,損失慘重,缺少戰將。楊家不計個人恩怨,深懷民族大義,由穆桂英掛帥,帶領楊門女將趕赴邊關。楊排風隨軍燒鍋做飯,閑時習武,憑借獨特的武器燒火棍,招式奇特,遼軍無法破解楊排風戰法,被楊排風殺得四處逃奔。記得少時每每聽父親講到這里,我總是禁不住拍手叫好、哈哈大笑。這是民族精神在我的血液里天然的流淌,這是家國情懷在我的心中自然的種植。這時,從屏幕一側閃出一位提刀騎馬的男子,“我乃遼國大將蕭天佐是也,你這哪來的黃毛丫頭,還不快快回去燒鍋煮飯。”楊排風把帽子上的錦雞毛一彎一彈:“番賊好大口氣,快快放馬過來,看姑奶奶手中兵器。”說罷兩兵相接,人叫馬嘶,打得沙塵飛揚,天昏地暗。突然,蕭天佐一刀砍來,楊排風低頭閃過,回馬徉敗。蕭天佐仰天大笑,緊追不舍。村民觀眾急得交頭接耳,搓手頓腳,嘴里焦急地念叨著:“排風快跑,排風快跑!”忽然,只見楊排風一個轉身,舉起燒火棍,對著蕭天佐吹出一口氣,一束沙子倏地飛進蕭天佐的眼睛。蕭天佐大叫一聲“不好”,捂著眼睛,回馬奪路而逃。“好!好!”村民觀眾相顧點頭,拍手叫好!楊排風帶領兵卒,乘勢追擊,邦兵潰不成軍。蕭天佐突然馬腿一別,“啊呀”一聲翻跌在地。“好!好!”村民觀眾又是一陣掌聲歡動。最后,一個一個皮影走上屏幕,先前被蕭天佐設計圍困的楊八姐、楊九妹都被解救了出來,楊排風、楊八姐、楊九妹押著遼邦敗將蕭天佐,在鼓樂聲中高歌凱旋。

哄哇——哄啊——屋里傳出嬰兒響亮而充滿希望的哭啼。一位村鄰對徐三哥說:“三哥,你看,楊門女將打敗了遼邦,連小公子都曉得高興地叫好呢。”村民們說:“就是,就是呢!”

上弦的月牙已落到桐柏山后,點點清露若有若無。村民們走在回家的路上,手中明滅的煙火,恰似星星遺落淮河源頭的村莊。有意猶未盡的村民,憋一口氣,再唱一句皮影——

領王旨意掌兵權

萬馬營中帥為先

戰馬吃干長江水

槍刀堆如太行山

不遠的淮源之水,在山石淺灘叮叮淙淙,伴和著村民們嘶啞的唱腔,把淮河之源這一古老的文化,一路播撒而去。

在桐柏,在淮河之源走訪,除了對古中國江、河、淮、濟四瀆源頭文化品性的思考,還有一個問題在我的頭腦里久久盤繞。這就是:千里淮河,干流流進河南、安徽、江蘇三省,流域橫跨河南、湖北、安徽、江蘇和山東五省。那么,作為淮河源頭的河南桐柏,人的思想精神層面與淮河的其他流段相比,是否也有著同一條河流、同一個流域中的異同呢?當我帶著這一思索,做出一些顯然還不甚深刻的觀察,我覺得,淮河之源桐柏人的精神性格,與淮源幾大文化積淀——盤古文化、淮瀆文化,以及以皮影戲、桐柏山歌為代表的民俗文化,具有一脈相承的本質疊印:開天辟地的創新與果敢、大河之源的執著與豪情、民俗承載中的正義與血性,在今天的桐柏人身上,依然綻放著特有的光彩,形成由里及外的人格力量。說起自己的家鄉,說起淮河的源頭,年近70歲的縣委黨史辦原主任甘心田,激動地一把挪開座椅,陡然站起,手敲桌面,又高舉頭頂,年邁的語聲里依然透出激情與昂揚:“我們桐柏的盤古文化,實際上就是開拓文化、創新文化。你看這個,啊,開天辟地,真正的開天辟地!古往今來,有誰能比,有誰能比!啊,這個,這個2008年,被國家列為非物質文化遺產。還有,還有,這個,這個我們的淮源、小淮井,從太白山頂,一直在地下潛行,潛行30里,才露出地表,流淌成河。堅守、堅持、韌勁啊!”老先生的言語,折射出桐柏人對故土的摯愛和身為淮源人的自豪。海容的身上閃現的青春、熱情、細致、周到的品質,同樣與淮源的自然氣質息息相通。海容帶我們聽山歌、感受皮影戲,告訴我們門板宴、桐柏茶文化的曾經和現在,不厭其煩地聽任我們打破砂鍋問到底,不厭其煩地一遍遍為我們做出滿意的解答,讓人不由得心生感動。桐柏縣朱莊鄉后河村,是個坐落在桐柏山腳下美麗的小山村,因為出產名貴的蘭花而名聞遐邇。村里300多戶人家,搞蘭花種植經營的就有100多戶。年屆五十的蘭花種植大戶汪魁,說話嗓門洪亮,竹筒倒豆,言語之間,豪氣豪情滿懷。在他遍植蘭花的花棚里,他指著一盆蘭花說,這一盆值幾萬元,其中一苗就要值一兩萬元;又指著一盆說,這盆值五六十萬元,其中一苗就要值五六萬元。就在大家驚訝得嘖嘖稱奇時,汪魁又指著一盆說,這一盆,2007年有人出我兩百萬,我都沒賣。大家以為耳朵聽錯了,問,200萬?200萬為什么還不賣?!汪魁一臉笑容,繼續粗門大嗓地說,我不賣,人家愿出200萬,說明這個品種肯定稀少金貴,我不賣,進行人工分株。以后可能一盆1萬元我也賣,你看,到那時,我分出成百上千株,1株1萬,1000株就是1000萬,哈哈,不是比200萬強多了嗎?!汪魁這種淮河之源不畏前途艱險、目光遠大久長、敢于闖試、不怕冒險的樂觀心態,讓我們大家的心情自然受到感染,一下變得格外快樂輕松起來。不能不提的是李修對,這位52歲的桐柏本土作家和文史專家,其對事業的追求精神,正是淮河之源潛行地下而志向不改、不事張揚而砥礪前行精神的現實寫照。對故鄉、對淮源的摯愛,讓李修對一如淮源最初的地下潛行,執著到幾乎癡迷的程度。從桐柏山下的淮池到太白山頂的小淮井,又從太白山頂的小淮井,到太白山下的淮池,他已不知上下攀爬過多少來回。他所有的心思,只在淮源;所有的心血,都獻給了桐柏。他的目光,總是關注著桐柏縣境迂回曲折幾十公里的淮河兩岸;他的腳步,總是常年在桐柏的山山鄉鄉、村村寨寨、家家戶戶、溝溝峁峁,走訪,走訪,不停地走訪。他是桐柏淮源文化的探尋者、搶救者、記錄者、復原者。他搶救了桐柏山歌,搶救了桐柏漁鼓,搶救了平氏背裝,搶救了桐柏水俗。他挖掘整理出了桐柏淮源一個個鮮活的歷史人文,提出了打造獨具魅力的淮源文化的建議構想。談到未來的打算,這位仿佛永不知疲倦的地方文史專家,聲如洪鐘,兩眼放光:俺就是要有淮河源頭的宏偉志向,不畏前途艱險,俺計劃寫出120萬字的淮源文化專集,爭取把淮源的文化,更深、更透、更全地挖掘出來。這就是俺平生最大的心愿!

桐柏山,淮河源,你以你天地之悠悠的綿亙,以你萬載歲月造化的精華,哺育了淮源之子,并將一種奮發不懈的精神認同,深深植進了你的淮源兒女們內心的深處!

桐柏山,逶迤縱橫;太白頂,獨秀群峰。

一道山脊,波浪延展,北邊是河南,南邊是湖北,兩個大省的分界,就這樣被桐柏山舉手之間輕松劃定。

中原大地,山水蒼茫。環顧四周,俯瞰八荒。千百條或直或曲、或長或短、或隱或現、如絲如練、如歌如夢的澗溪與河流,貼吻大地,眷戀依依。

我們知道,其中有一條,就是與我們腳下的小淮井息息相通、默默呼應,終于在100萬年前桐柏山那個明麗的早晨,帶著對一道水終極價值的徹悟,帶著對一道水昨天今天明天的思考,帶著一道水對未來與未知確定的理想與不確定結局,毅然啟程,躍出第一脈金波,去追尋夢中的戀人,去會晤傳說中的遠方,開始了矢志不渝、砥礪奮進、歷經險阻、奔向大海的遙迢征程。

這條河,就是淮河!

濟水,就在這時,從隱匿的時光深處,幻化在我的眼前。

作為古老的四瀆之一,濟水的曾經,也是多么輝煌!濟寧、濟南、濟源、濟陽,這一個個傳流千古,至今依然燦然閃光的地名,就是濟水曾經一路走過的大地上歷史的印證。濟水從涓涓源頭,到呼奔大海,其間穿越黃河而不渾,三隱三現而無悔,百折入海,義無反顧,其內在的心志與跋涉,不可謂不雄心萬丈,不可謂不臥薪嘗膽,不可謂不能伸能屈,不可謂不智慧天下。也正因此,濟水的精神才成為古中國民族崇尚的符號,才成為躋身四瀆的大河精神,才贏得歷朝君王的設廟祭拜。然而,歷史的偶然或必然、歷史的抉擇或選擇,最終的一次失誤、松懈或無奈,使濟水徹底為黃河淹沒與覆蓋,成為一條只能是記錄在時間檔案上模糊的“大濟北瀆”。

實際上,與濟水相比,淮河并不占據多少天生的優勢。一路的艱難險阻,一路的沖殺搏擊,一路的生存考驗,一路的遍體鱗傷!哪怕稍有貪戀,就會自取滅亡!更何況,黃河,以對濟水同樣的態度,百般擠壓淮河對理想的堅守和內心的強大。然而,我們的淮河,以不變的信念和強大的內心,走出了一條不同于濟水的命運之路,并最終把一條古老的“大淮東瀆”,從100萬年前石頭地質的記憶里,一直帶到滄海桑田的今天。

如果要說淮河與濟水有什么不同,那就是淮河在開始之前,從太白頂的小淮井,到山腳淮源廟的淮池,地下30里,苦心默默地潛行中,對一條河流出發所做出的深入思考、內心演練,以及無所不慮的精神準備!這樣的人文脈搏和文化精神,讓一條河流在思想和人性的高度,與我們的心靈有了不可阻割的契合與貼近。

淮河源頭不遠的溪水,八九米寬。清澈的溪水在滿溪的鵝卵石上,綢緞一般鋪展,叮咚歡笑,仿佛一首青春的歌謠。兩位老人,蹲在溪邊,洗著剛從野地里挑得的芥菜,不知是要用來包餃子,還是做一回家庭門板宴。一位年輕的女子,身邊一個六七歲的男孩。女子是老人的女兒,假日帶著孩子從城里回鄉下老家。男孩歪著頭,仰起臉,問:“媽媽,這水有名字嗎?它要淌到哪里去啊?”女子撫著孩子的頭,目光順著溪水的流向,一直望過去,仿佛認真思考了一番,才說:“這水啊,就叫淮河,媽媽就是吃這個水長大的。這水一直流,一直流,最后流進了大海里。”

“大海好遠嗎?”

“遠,好遠好遠,在山那邊的天邊。”

“那大海大嗎,像電視上放的那么大嗎?”

“大海大,大得沒有邊,就像電視上放的那樣大!”

“那順著這水走,就能走到大海嗎?”

“能的,順著這水,一直走,就能走到大海的!”

孩子的小臉漸漸有些漲紅,神情也漸漸變得有些認真嚴肅起來,順著女子的目光,望向水的盡頭,山的那邊……

古往今來哎幾千啦秋

潮起潮落啊不斷頭

先有三皇后五帝

堯舜禹湯夏商周

周朝坐了八百載

五霸七雄又春秋

秦始皇并吞六國興人馬

一統那個中原滅諸侯

……

高亢激越、婉轉嘶啞的淮源大鼓,從看不見的山道那邊,破空而來,韻味流風。厚重溫情、簡練貫通的白話唱腔,捭闔天下、家國情懷的歷史敘事,把一種熱血、激情、感慨、無畏的情愫,從遠古的那端,一下接入我們心跳的節拍。

我們的心靈,浸潤著淮源大鼓的豪邁情懷,以這樣的節拍,隨著一條名字叫作“淮”的河流,向著大海,向著未來,初心不改,再次出發!