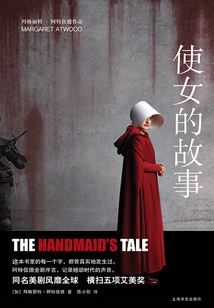

使女的故事(同名美劇原著)

最新章節

書友吧 8評論第1章 譯序(1)

1

拉結見自己不給雅各生子,就嫉妒她姐姐,對雅各說:“你給我孩子,不然我就死了。”

雅各向拉結生氣,說:“叫你不生育的是神,我豈能代替他作主呢?”

拉結說:“有我的使女辟拉在這里,你可以與她同房,使她生子在我膝下,我便因她也得孩子。”

——《圣經·舊約·創世記》,第30章第1—3節

這段出自《圣經》里的文字,記載的是遠古時代,地球混沌初開、上帝創造人類初期時發生的故事。誰能想到,在人類進化到未來二十一世紀初葉時,它竟成了美國生活中的現實。怪誕乎?荒唐乎?但那卻是發生在加拿大著名小說家瑪格麗特·阿特伍德筆下《使女的故事》(The Handmaid's Tale,以下簡稱《使女》)中基列共和國的真實情形。在這部以美國馬薩諸塞州為背景的小說中,作者以超凡的想象力,描繪了一個令人毛骨悚然的未來世界,向人們揭示了一個毫無公理、殘忍野蠻的專制政權的黑暗統治。在這個世界里,一方面是一個在宗教極權主義分子眼中無比美好的理想國度,另一方面,卻是在這種政權下廣大女性群體(也包括男性)所遭受的悲慘命運,尤其是以主人公為代表的,充當政教大權在握的上層當權人物“大主教”們生育機器的“使女”們夢魘般的經歷。那里的社會構造,與我們的現實社會迥異卻似乎并不陌生。在故事中,現有美國政府被國內宗教激進主義信徒中的極端分子取而代之,成立了神權統治的基列共和國。在這個國度里,當權者對《圣經》頂禮膜拜,進行純字面的解讀,亦步亦趨地效法模仿《圣經》里的生活方式,甚至到荒唐可笑的地步。他們篤信所奉行的這一切足以抵抗人類面臨的所有威脅:包括社會動亂、道德墮落、低生育率、環境污染與核廢料的威脅,認為只要信奉上帝,一心順從,便可以沒有煩惱、不用思想。相信一切問題自有上帝安排,只要按上帝說的辦,生活將變得輕松簡單。他們生活在非此即彼的二元論世界里:非好即壞,非明即暗,非真即假。沒有中間地帶,不存在非此非彼。

在這個世界中,女性的地位發生了質的改變。她們不再以七八十年代以來在西方盛行的女性主義者傲視群雄、充滿雄心壯志的女強人形象出現,一變而為社會的弱勢群體。她們被剝奪了財產和工作,生活天地從社會退居到家中,即便是基列地位最優越的大主教“夫人們”也概莫能外。女性被分門別類:夫人、嬤嬤、使女、馬大(女仆)、經濟太太、蕩婦,能夠發揮的作用除了采購、燒煮、洗刷、生育、管家,管理使女和提供性服務外別無其他。還有一類是年老色衰、不能生育或越規逾矩的所謂“壞女人”,她們被發配到與二戰期間納粹“集中營”一般可怖的“隔離營”,生活在核泄漏和核廢料之中。而小說中的“使女”更是一群身份曖昧的女人,她們沒有自己的生活,沒有自己的真名實姓,所有屬于自己的名字均被抹去,代之以由英文中表示所屬關系的介詞Of加上她們為之服務的大主教的姓構成[如主人公奧芙弗雷德(Offred),意為“弗雷德的”],使她們成了大主教們不折不扣的附屬品。使女們以清心寡欲的修女形象出現,專門訓練來為上層人物繁衍子嗣。極具諷刺意味的是,她們和修女一樣,“在床上可做的事除了入睡或者失眠,別無其他。”(第2章)。她們也穿修女服,但其服裝標記不是普通修女肅穆素凈的黑色或白色,而是鮮血一般、象征性與生育的紅色,“一個毫無特征、難以描述的紅衣女人。”(第2章)她們是“國有資源”,其職責是成為國家的精子容器和嬰兒制造機器:“我們的用途就是生育,除此之外,別無他用。我們不是嬪妃,不是藝妓,也不是高級妓女……充其量我們只是長著兩條腿的子宮:圣潔的容器,能行走的圣餐杯。”(第23章)她們是沒有自我的一群:“(家庭相冊里)全是孩子的照片,但不會有使女。從未來史觀的角度出發,扮演這種角色的我們是見不著的。”(第35章)

在這個世界中,男人也同樣是受害者。一些男人比女人處于更為不利的地位。盡管有些男人特權在握,如當權的大主教、充當秘密警察角色的“眼目”等,但大多數男人行為受到嚴格限制,在性的問題上更是嚴厲苛刻:不準接觸色情物品,不許有婚外性行為,實行包辦婚姻,不許手淫,不許搞同性戀,要立下戰功才有望得到婚姻,否則不得成婚。

在這個世界中,沒有笑聲,沒有生氣。“這些草坪干凈整潔,房子外觀氣派典雅,整修一新;看起來就像以往印在雜志上有關家居裝修的精美插圖。這里同樣人跡罕見,同樣是一片沉睡不醒的景象。整條街活像個博物館,又好比建來向人們展示昔日生活方式的城市模型中的一條街道。這里和那些插圖、博物館或城市模型一樣,也不見孩子的蹤影。”(第5章)整個社會講究的是一板一眼,有條不紊。生活嚴謹刻板,毫無歡樂可言。各種恐怖、怪誕之事林林總總,不一而足。與“克格勃”如出一轍的眼目們,幽靈般無處不在,誰敢與當權者作對,必將受到他們的嚴厲鎮壓。他們與其乘坐的黑色篷車一道,成為基列國高壓專制的象征。學校本是用來傳播知識的場所,卻被基列政權用來作為向女性灌輸愚昧思想的感化中心,那里禁止讀書寫字,每天不絕于耳的只有《圣經》語錄和充當統治階級工具的嬤嬤們喋喋不休的老生常談。她們不遺余力地對選到感化中心的女性開頑啟蒙,施以教化,企圖令她們忘卻自我,皈依教門,心甘情愿地成為荒唐政權中達官貴人的生育機器。而象征知識、希望的大學校園,則成了違背清規戒律者恐怖的刑場,學校的圍墻也成了死者示眾的地方。

這一切,會是我們的未來嗎?

2

《使女》是一部未來小說。未來小說在西方批評界也被稱為思辨意味頗濃的“懸測小說”(Speculative Fiction),它描寫的是未來之事,卻不是通常意義上的科幻小說。未來小說盡管含有科幻成分,但具有豐富文化內容。它講述已成歷史的未來,從而使它具有可企及性[1]。這部小說描寫的最遠時間距小說寫作時間二百多年,以幾名歷史學家的發現,讓一位在基列不幸淪為“使女”、后來僥幸逃出的女性,通過錄在磁帶里的聲音,向讀者講述發生在那個時間之前的故事,即主人公在未來二十一世紀初的親身經歷,其間夾雜著大量主人公對二十世紀八十年代生活的回憶與反思。正如所有的未來小說一樣,它的敘述時間立足于某個未來時刻,講述在那個時刻已成往事的未來。它屬于未來,但故事離我們卻并非遙不可及。而可企及性,正是未來小說的著眼點——按照當今社會的現狀,發展下去,就會如何如何。這個發展的趨勢,可能是正面的,也可能是負面的,若是正面的發展,即成為所謂的烏托邦——理想中最美好的社會;而若是照負面因素發展下去,未來世界就可能落到反面烏托邦的境地——成為假想中政治、經濟情況一團烏黑的地方。對《使女》進行全面的審視,我們發現,這部小說不能用簡單的非此即彼的劃分來定義,說它是烏托邦小說或反烏托邦小說。這部未來小說作為我們這個時代的反映,包含的內容要復雜得多。眾所周知,阿特伍德一貫注重表現文學和文學產生的社會、政治及文化環境。她曾經就《使女》一書說過這樣一句話:“切記,在這本書中我使用的所有細節都是曾經在歷史上發生過的。換句話說,它不是科幻小說。”[2]阿特伍德筆下的基列國絕非空穴來風。這里,我們不妨對假想國基列產生的文化、社會及生態環境背景作一分析。

一、基列的宗教文化背景

“基列”(Gilead)之名源于《圣經》。它既是《圣經》中以色列英雄基甸(Gideon)與米甸人(Midianites)交戰之地,也是公元前九世紀以色列先知以利亞(Elijah)的故鄉。小說中基列國的當權者是一批信奉宗教激進主義(fundamentalism)的基督教新派分子,又被稱作“基督教新右派”或“宗教新右派”。他們借用中世紀政教合一的阿拉伯國家元首的稱號,以“大主教”自居。我們知道,基督教文化是西方傳統文化的核心,以基督教為代表的宗教的“救世”作用在西方文化中可謂根深蒂固。從基督教的經典《圣經》中我們得知,自古以來人們便篤信耶和華上帝是統治世上萬族萬邦的惟一真神。基列的淵源可以追溯到十七世紀主張簡化宗教禮儀,提倡勤儉清潔、苦行禁欲生活的清教徒(基督教新教徒的一派)時代,那時人們“希望他們的社會成為一個神權烏托邦,山頂上的一座城市,成為天下萬邦的榜樣和光輝典范。”[3]宗教激進主義起源于十九世紀美國的“千禧年”運動。十九世紀三十至四十年代,美國曾出現“基督再世”的熱潮,信奉者相信通過革命可創造理想社會,認為在世界末日到來之際基督將復活并為王一千年,從此世界會有一個和平的千年,即所謂“千禧”。“千禧年”運動是一些新教領袖針對當時社會動亂而發起產生的,旨在捍衛《圣經》的權威性和絕對正確的啟迪性。二十世紀初第一次世界大戰結束時期,“千禧”主義者震驚于自由主義神學的泛濫,并對整個社會的頹敗墮落深感不安,于是更名為“宗教激進主義”運動。宗教激進主義者相信基督由圣母降生,相信最后審判日耶穌將復活及贖罪說,相信基督無所不能,具有創造奇跡的神力,所有這些都被認為是基督教徒信仰中不可缺少的。他們認為基督教最最根本基要的是將《圣經》里的話句句視為絕對正確的真理,相信《圣經》中所記述的一切字字出于上帝之口,主張從字面解讀《圣經》,反對美國宗教和塵世生活中出現的現代主義傾向,號召人們恪守傳統觀念,驅除現代主義及所有相關的“惡魔”(尤其是進化論學說,因為達爾文的生命進化說與宗教激進主義信奉的上帝造人說格格不入、水火不容)。他們關閉大學,開辦《圣經》神學院和宗教激進主義神學院。二十世紀三十至四十年代,宗教激進主義又發展成為現代宗教激進主義,他們反對合法墮胎,反對同性戀權利法以及婦女平等權利法案。雖然宗教激進主義信徒并非絕對禁欲主義者,但大多數人煙酒不沾,也極少參加跳舞、看電影、看戲等娛樂活動。在大多數《圣經》神學院和宗教激進主義神學院里,這些活動受到嚴厲禁止。二十世紀后期,這個運動有了進一步發展,成立了許多相應的教會團體、教育機構以及相關的興趣組織。[4]

二、基列產生的社會及生態環境背景

1.社會環境

首先,縱觀二十世紀末的美國社會,暴力和犯罪無所不在,充滿了不安定因素,人人自危,女性更是如此。正如女主人公在回憶中所描寫的:

……我晚上從不跑步,白天也只在行人較多的路上跑。

那時女人不受保護。

我還記得那些從不用講,但個個女人都心知肚明的規矩:不要給陌生人開門,哪怕他自稱是警察。讓他把身份證從門縫下塞進來。不要在路當中停車幫助佯裝遇上了麻煩的開車人。別把上鎖的車門打開,只管朝前開。要是聽到有人朝你吹口哨,隨他去,不要理他。夜里不要獨自一人上自助洗衣房。(第5章)

關于在壕溝里或林子里或廢棄的出租屋內的冰箱里發現尸體的報道——多數是女的,偶爾也有男的,最可怕的是有時還有孩子——他們穿著衣服或一絲不掛,有的遭人強奸有的沒有,但無一例外都死于非命。總有一些地方人們不愿涉足,每天得小心翼翼,仔細鎖緊門窗,拉上窗簾,不敢熄燈,以防萬一。(第35章)

整個社會世風日下,色情物品泛濫,兩性關系輕率隨便。金錢成了衡量人價值的惟一標準。“不喜歡就換一個,我們互相這么說,對自己也這么說。于是我們換掉那個男人,再找一個。我們相信,新的總是勝過舊的。”(第35章)男女可以互相試婚,隨便得很,就像衣服,不合適的盡可一扔了之。與此同時,兩性關系也陷于十分緊張的境地,男人不尊重女人,對女人充滿敵意,在許多男人的心目中,女人只是“蕩婦”而已。他們對女人失去感覺,甚至對婚姻也興味索然。而女權運動的興起則使一些女人同樣瞧不起男人。在她們眼中,男人根本算不上什么,“除了十秒鐘制造嬰兒半成品的那一點點價值外,男人什么用也沒有。男人不過是女人用來制造別的女人所使用的法子罷了。”(第20章)她們“剛硬勇猛,斗氣十足……無畏、從容、自信。她們揮動手臂的樣子,仿佛要擁有宇宙。她們雙腳叉開,穩當當地立足于大地。”(第25章)小說中主人公的母親和好友莫伊拉就是代表。許多女人因為得不到作為母親所應得的尊重,索性連孩子也不生了,以此來保護自己。緊張的兩性關系造成社會失衡。