最新章節

書友吧第1章 童年時·十仔

這樣的夏天,陽光像要把瀝青路面曬溶似的滾燙。路人三三兩兩地走在烈日下,不論男人、女人,一顆接著一顆的汗水沿著皮膚滑落,掉到地上仿佛也會馬上被熱氣蒸發掉。

除了無盡的暑氣,灣仔的街頭已經找不到跟那個年代相似的感覺。那時候,大街上的車子何曾絡繹不絕地穿梭?路邊的店子何曾肆無忌憚地喧囂?往來的人們何曾面無表情地陌生?

不。或許,在這個面目全非的城市中,有些東西還是跟那個年代血脈相連:字字鏗鏘的廣東話、掉色的唐樓外墻,還有那隱約傳來的“叮叮”聲。

“叮叮、叮叮”……清脆悅耳的聲音由遠而近,一輛雙層電車在冉冉熱氣中駛來,停在車站邊上。乘客們或緩或急地上下車,互不交談,如同在大海中偶遇的數十條小魚。放下了一些小魚,載上了另一些小魚,雙層電車又拉著頭上的電纜,踩著淺淺的坑軌,“叮叮、叮叮”地開走了。

50年前,在灣仔的某幢唐樓中,同樣響著“叮叮、叮叮”的聲音。但那格外響亮的鈴聲并不是從不遠處行駛的電車上傳來,而是來自一輛小小的三輪車。

在物質匱乏的年代,擁有一輛三輪車的男孩兒該被多少孩子羨慕?然而,十仔的玩具并沒有別人想象的那么多,也不是叔叔、姨姨眼中受盡寵愛的驕縱小孩。

他是這個家中最小的孩子,排行第十,家人都管他叫“十仔”。在十仔的哥哥姐姐中,三哥、四姐和九哥生下來不久便夭折了,他也就是跟六個哥哥姐姐一起生活。

本來最小的孩子理應備受疼愛,但是十仔跟他之上的八哥足足相差了8歲之多,6歲的孩子和14歲的少年玩起來也實在有點格格不入。所以,當哥哥們在跟女孩子約會時,十仔,只會孤零零地留在房間里與他的G.I.Joe玩具或者芭比玩偶[1]做伴。

十仔的爸爸媽媽住在中環的另一個房子里。十仔知道,那里不但是爸爸媽媽住的地方,還是爸爸經營的“張活海洋服店”的工場。十仔的爸爸正是鼎鼎大名的“Tailor King”——張活海。但是,他對于爸爸的成就并沒有什么感覺。對于這個從來沒有跟自己住在一起的爸爸,其實十仔真的覺得有點陌生。

對了,他有兩個媽媽。一個固然是他的親生母親;另一個則是爸爸再娶的老婆。她們本來是住在一起的,但因為有著各種摩擦,早在十仔出生之前,小的老婆已經搬到外面住了。其實這跟十仔也沒多少關系,因為他跟爸爸媽媽從小就沒有一起生活。

住在方方正正的唐樓里,“叮叮、叮叮”地推著心愛的三輪車,既沒有年齡相近的玩伴,也沒有被父母捧在掌心里愛護,十仔這孩子就像生活在音樂盒中的陶瓷娃娃,怕黑、孤獨,還很脆弱。在十仔的生活中,支撐著他這個陶瓷娃娃的軸心就只有貼身用人——“六姐”。

“六姐!六姐!”睜著一雙圓圓的大眼睛、噘著小嘴,十仔圍在六姐的身邊:“我們什么時候去玩?”

“好,好。一會就去,一會就去。”六姐滿是溺愛地看著眼前的小少爺。

說到玩,十仔其中一個消磨時間的活動就是跟著六姐坐電車到西環的游泳棚去游泳。他從4歲開始就會游泳了,盡管家人找過風水師給他算命,說他忌水,但是小小年紀的十仔哪知道什么叫忌水,穿上色彩繽紛的小泳褲,抱著個大大的游泳圈,一跳腳便跳進水里去了。

曾經有一次,十仔和六姐來到游泳棚時,迎面從石臺階走上來的是十仔的爸爸和他的朋友。父子在始料未及的情形下遇見,倒也沒有說上什么話。十仔的爸爸看著兒子竟然像看到別人家的小孩似的,不算很親密地摸了摸十仔的頭,然后便從口袋中掏出了一大把印上英國女皇頭像的硬幣,放在那雙稚嫩的手掌心上。即使硬幣再多,對十仔而言,也就只是一堆來自父親的見面禮而已,沒有任何的價值和意義,于是,不懂得如何處理它們的十仔只管把這一大把硬幣都交給了六姐。

活在音樂盒中的孤獨娃娃,就是十仔的童年寫照。小小的年紀,不太被人注意,沒有很多玩具,不會跟著爸爸上茶樓……這個家境不俗的孩子好像還有很多理所當然的東西從沒得到過,甚至連父母的打罵也缺乏。他所擁有的除了六姐深切的關愛之外,便只有寂寞。

還有的……還有他那個很早就已經跟死亡面對面的經歷。

那天的十仔走出學校,像平常一樣走向正在等他下課的六姐。他們之間的關系早已如同家人般親密,十仔看到六姐,就像其他同學看到媽媽接自己一樣高興,對一年級的小學生來說,這樣的心情說不定也是一種簡單的幸福。

上課、下課、回家。常規的生活,常規的模式。但是,十仔卻隱隱約約地感覺到今天的六姐似乎跟平常不太一樣,臉容有點繃緊,神情里透著不安。

“一會你不要害怕,婆婆睡覺了。”六姐這樣告訴十仔,“婆婆”指的當然是十仔的外婆了。

“睡覺?什么睡覺了?”十仔不明所以地反問。

倒也難怪這孩子覺得奇怪,十仔的外婆60多歲的時候就癱瘓了,現在已經七十五六歲,算起來,十仔出生后也沒見過外婆健康的樣子,只知道她整天都是在藤椅上度日。不要說是跟十仔玩耍,有時候他連外婆是睡著還是醒著也不太清楚。

十仔從小便習慣了跟外婆睡在同一個房間。起床以后,外婆會坐在那張藤椅上,待過一個又一個的白晝。她就像一個需要每天打理的古董時鐘,到時間就會有人來幫她擦擦身體、清理糞便,差不多時候又會有人來喂她進食,還會有人來扶她到床上睡覺。但是除了這些時間以外,十仔的外婆真的就像放在角落里的古董時鐘一樣,日復一日、幽幽地度過著孤獨的時間。

六姐說“婆婆睡覺了”,十仔心頭上有一種不祥的預感。實在說不出來那是什么樣的感覺,反正覺得是有事情發生了。該說6歲的十仔比其他小朋友更敏感,還是更懂事呢?他似乎感覺到過去在粵語長片中看到的東西要發生在自己的身上了。

本來就住了十仔的七個兄弟姐妹、外婆和用人的房子,今天進來的人特別多。十仔跟著六姐回到家中,表哥、表姐、舅媽很多親戚都來了。表姐們在哭,舅媽們也在哭,屋里盡是回蕩著用哭聲演奏的哀傷。

“阿十!”在女人們的哭泣聲中傳來一把男聲,十仔抬頭看向正在呼喚他的表哥,“阿十,你來看看婆婆吧!婆婆死了。”

死了,這對小孩子來說是一個多么艱深難懂的形容詞。十仔如陷霧中地走向自己的房間,焦躁不安地感覺在肚子里翻騰。

“婆婆,死了?”

十仔看著不算小的房間,一切都跟平常一樣,外婆也依舊坐在她的藤椅上。但是她的樣子有點奇怪,嘴巴是張開的,皮膚的顏色也怪怪的,白得像死魚的肚子,又像被漆上一層石灰水。那是一種看了會讓人覺得呼吸困難的顏色,一點也不好看。

年幼的十仔直視著沒有氣息的外婆,只知道用眼睛把這一幕看得仔細,卻不知道自己跟死亡已經打過照面。

一些仵工來到十仔家中,把外婆的遺體帶走。十仔也不清楚之后發生什么事了,只知道大人們都在忙著各種各樣的事情,他也只能拉著六姐的手乖乖地安守本分。當十仔再次看到外婆的時候,已經是在殯儀館的靈堂上了。

披麻戴孝的十仔第一次進入殯儀館。最先映入眼簾的是外婆的照片,那幅照片掛在靈堂中央,四周彌漫著一片黯然神傷的氣氛,而十仔的哥哥姐姐也都安靜地待在一旁,默默地懷念著曾經跟他們生活在同一屋檐下的外婆。

十仔的家也算是大家族了,來祭奠外婆的人也真不少。有些人會進到靈堂里面去,見上十仔外婆的最后一面。可能因為看到外婆去世的畫面令十仔依然猶有余悸,他一直害怕得不敢進去看看外婆的樣子。

就在出殯那天,十仔終于見上外婆的最后一面。大殮的時候,大家都圍在外婆的身邊看她,十仔也不例外。

十仔在大殮上看到的外婆跟之前在房間里看到的時候不太一樣,看上去就像睡著了一樣,沒有很大的變化。此刻的外婆跟十仔所熟知的她一樣安靜,衣服穿戴整齊,身上還被人蓋上了一塊布,就像蓋上被子似的,享受著只屬于她一個人的安眠。

靈堂上的堂倌一直在說著什么,十仔都記得不太清楚了,最記得那個人說:“你們的眼淚千萬不要滴到棺材上,否則她以后就不能還陽啦!”

這些八卦、迷信的呼喊成了十仔外婆的安魂曲,搖搖晃晃地在半個世紀以前護送她進入無止境的長眠,也偷偷刻進了十仔對童年的回憶之中。

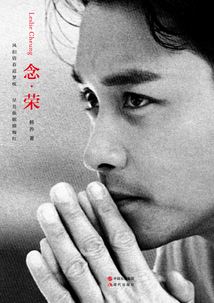

很多年以后,張國榮這樣說:“沒有多少值得我記著的,沒有什么值得我留念的,就度過了我的童年。唯一記得的是我童年時,我婆婆的逝世,那是我第一次親眼目睹別人的死亡,留下了一個很深刻的印象。”[2]

——童年時代埋下的自我追求

童年時代的張國榮——那樣的十仔,從小就在孤獨的環境里成長。忙于事業的父親、受不美滿婚姻所困的母親、有著年齡差距的兄姊……身為老幺的他從家人處得不到那個年紀最需要的關懷和愛護,唯一的滋養就是來自用人六姐的照顧。可以說,是成長環境用特有的方式影響及培育了張國榮日后堅強和敏感并存的個性。

他是舞臺上屹立不倒的巨人,從不輕易言敗,對自我、演出也要求做到精益求精……然而,無數接觸過張國榮的人都會這樣形容:那張“眉目如畫”[3]的臉龐下面是一個柔弱、渴望被愛的靈魂。那些注滿微笑、充滿溫暖的待人接物背后,其實是一個愛撒嬌的孩子,需要別人的關心和寵愛,生怕受到傷害。

經常有心理學家指出,童年經驗往往會影響人的一生。有人認為張國榮對愛的渴求是源于成長背景的因素,又或者干脆把這樣的經歷定義為“童年陰影”,是形成他在情感上的“脆弱本質”的間接元兇。但觀乎張國榮在事業上爭取認可和支持的毅力,那個孤獨的童年很可能才是讓他邁向成功的扎實基礎。

提出需求層次理論(Hierarchy of Needs)的著名心理學家亞伯拉罕·馬斯洛(Abraham Harold Maslow)曾經表示:“挫折對于孩子來說未必是件壞事,關鍵在于他對待挫折的態度。”

根據馬斯洛的研究,構成需求層次理論的五個層次分別是生理需求(Physiological Needs)、安全需求(Safety Needs)、愛與歸屬感需求(Love and Belonging Needs)、尊重需求(Esteem Needs)及自我實現需求(Self-actualization Needs)[4],各層的需求之間有著高低之分,而且有先后順序之別。按照該理論層層遞進的組成結構,只有低層的需求獲得滿足,人類的心理動機才會往高一層發展。

就目前已知的、可掌握的張國榮童年時期的狀況推論,綜合其家庭條件、成長環境等外在因素,維持生存及延續生命的生理需求與人身保護的安全需求均應得到滿足,然而其后的愛與歸屬感需求、尊重需求及自我實現需求卻在日后長大成人的張國榮身上才得到滿足,這是其對事業或個人心理追求的具體體現。如果說,張國榮的童年是孤獨的、是渴望被愛的,那么這樣的經歷是不應該被視為他的“童年陰影”,而應該是作為其自我追求的催化劑,是馬斯洛提出的“促發行為的內在力量”。因為唯有走向事業高峰才能讓張國榮沐浴于觀眾與歌迷的目光下,才能滿足他的個人需求及理想。要是張國榮從小生長于一個相對美滿幸福的家庭,周遭盡是關愛與呵護,或許香港演藝史上就會少了一位影響力如此之大、如此成功的巨星。

有“兒童心理學大師”之稱的愛麗絲·米勒(Alice Miller)于著作《幸福童年的秘密》中提出我們要“面對童年的真相”,并指出:“(治療精神疾病)我們唯一可以永久信賴的重要方法,就是去挖掘隱藏在每個人獨有的童年里的經歷與事實。”[5]按照米勒的理論,人們的生活被無意識的記憶、被壓抑的感情和需求主宰,幾乎決定了一切。她認為早在童年時期,就已經決定了大部分人成長后的行為將會向何種方向發展,而這些行為往往有很大部分是復制自其父母的行為。但這個理論卻似乎不能完全套用在張國榮的死亡上,因為他的父母,以至于外婆均是因病離世,亦沒有任何資料顯示他曾經在童年時期受到非常可怕的虐待,或正面面對過任何的自殺個案。

兒童心理學的論證難以驗證張國榮走上自殺一途與其童年經歷有關,但卻進一步肯定了他的童年經驗很大可能是造成他于生活及工作上力求完美的主因。米勒提出在接納了自身童年的不快經歷之后,被壓抑的生命力與創造力才能得到恢復,這種力量是自我發現的重要過程,并“擁有能夠體驗一切自發情感的自由”[6]。張國榮于不少訪問中都曾經談及其童年生活,他往往承認自己小時候的生活是寂寞的、是“沒有什么值得我留念的”,與米勒所指的大部分人均擁有“美好童年的幻想”不同,他總是坦誠地面對這一話題,這是不是代表他已經找到那股自我發現的力量呢?這個假設似乎是比較合理的解釋,張國榮生前私下表現出的敏感脆弱與舞臺上求新求變的毅力是并存的,正符合了米勒所指的,是一種能夠完全體驗自我發現的表現。

構成人類心理發展的元素有很多,沒有任何一個心理學家能解釋得了所有心理現象。現實是,張國榮確實經歷了一個在他口中不太愉快的童年,而在事業生涯上,他也確實成了一代傳奇,這讓后世所有的假設都變得沒有任何實際意義。因此,與其聽任輿論強加在張國榮身上的種種情感枷鎖,甚至把他的自殺歸咎于其成長的家庭因素,不如嘗試把他從媒體設定的悲劇人物角色中解放出來,只有這樣,我們才可以用一個更全面的角度,完整地檢視只屬于張國榮的立體人格特質。

注 釋

[1].《時代》雜志亞洲版專訪,2001年5月。

[2].張國榮口述自傳,商業電臺,1985年。

[3].此說法來自著名作家倪匡,倪匡曾在20世紀80年代于報紙上撰文,以“眉目如畫”來形容張國榮。

[4].亞伯拉罕·馬斯洛的需求層次理論最早于1954年出版的《動機與個性》一書中提出。及后,在1970年出版的新版書內,由五個層次改為七個層次,分別為生理需求、安全需求、隸屬與愛的需求、自尊需求、知的需求、美的需求、自我實現需求。

[5].引自《幸福童年的秘密》,愛麗絲·米勒著,心靈工坊,2014年9月初版,32頁。

[6].引自《幸福童年的秘密》,愛麗絲·米勒著,心靈工坊,2014年9月初版,117頁。