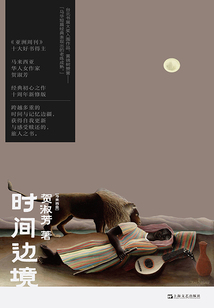

時間邊境

最新章節

書友吧第1章 推薦序:迷宮與煙霾

黃錦樹(臺灣暨南大學中文系教授)

生于一九七〇年的賀淑芳比黎紫書還大上一歲,要不是她二〇〇二年突然以《別再提起》獲第二十五屆時報文學獎,臺灣文壇還不知道這個名字。這篇已是馬華短篇經典表現出的老練成熟[1],怎么看都不像出自新人之手,這多少也可看出馬華文壇的潛在實力。彼時的賀淑芳已經三十二歲,出這第一本書時更已年逾不惑;相較于黎紫書二十啷當歲就旋風似的華麗登場,橫掃各大文學獎,賀淑芳自然顯得大器晚成。然而就這本小說的素質來說,比諸小她一歲并已出了四本小說的“前輩”黎紫書,其實并不見得遜色,只能說各有所長。

這集子里大部分作品都是佳作,作品具畫面感,而且心理描繪筆致細膩,其實并不易讀。

賀淑芳的文字恬淡簡約,不如黎之華麗濃艷;從這批作品來看,語言也未見風格化。是一種可以隨題材伸縮延展的平靜的敘事語言,而不是老派馬華現實主義常見的那種近似退化、辭與意有著難以填補的縫隙的華文[2]——在一個訪談中,她自陳這方面深受香港作家西西的影響[3]——從這批作品來看,西西的影響所及應不只是語言,而涉及方方面面。尤其是那種耽溺于幻想的傾向,以及明顯的世界主義。兩者是緊密關聯的,后者更意味著是與世界文學近乎親密的對話,從西西多變的小說寫作到諸如《像我這樣的一個讀者》都可是見證。當然,這里的世界文學主要指的是現代主義之后,尤其是拉丁美洲文學以博爾赫斯為首、集大成于馬爾克斯,有時以魔幻寫實這一修辭含混地歸屬的大批帶著強烈幻想色彩的作品;二戰后意大利卡爾維諾、布扎蒂、艾柯等的文學實驗;二戰后東歐的文學實驗(從布魯諾·舒爾茨到米蘭·昆德拉);一九六〇年代以來美國的后現代主義文學;一九八〇年代后中文小說界的相應變革等[4],這也意味著馬華文學新一代閱讀水準品位的提升。

在諸多文壇先賢中,尤其是那也許影響西西最深的卡爾維諾,包括卡爾維諾對“輕”的主張、對敘事可能性的探索、對天真而殘酷的童話的回歸、避免讓文學陷入現實的泥沼等,都讓賀遠離了馬華文學自身的左翼文學傳統,而展現出面向世界文學的意志。如《時間邊境》《迷宮毯子》這樣的標題是博爾赫斯式的,雖然,內容是另一回事;然而,《時間邊境》明顯地是對阿根廷作家胡里奧·科塔薩爾《被占領的房子》的改寫,或者說肌理更豐富的(博爾赫斯式的)重寫。

從下引句子可以清楚看出這一點。譬如小說的主人公說:

你在夢中離開那棟房子,來到了月臺,并在夢中隨手找到一張郵局包裹的包裝紙寫下這封信給我。

你卻在夢中跨越時代,錯誤地送到我這里來。

我與你這封信所要致予的對象也是全然疊合的同一人。顯然,在現實中各種過去與未來的時間并存。

多重時間,歧路花園,夢,鏡子,甚至平行宇宙。那是奇幻文類相當普遍的時間感——時空體。

作者顯然深深著迷于時間流逝過程中必然形成的間隙。相較于《時間邊境》里仿佛存活于平行宇宙的另一個“我”神秘的試探,《迷宮毯子》則苦澀得多。敘事者是幽暗記憶愁苦的守護人,作為“活在父親和母親遺留的時間里”而負載著太多秘密的年輕女人,她迷失在自身存在的時間迷宮里。那以不是那么可靠的記憶形式顯現的愛、傷害與期待、夢與幻想,被具象化地喻為一種永遠織不完的毯子。猶如在捉迷藏游戲中被遺棄的躲藏者,孤獨地在密室里咀嚼她的寂寞。無邊無際的空洞時間,像一個填補不了的破洞。也猶如那些被剪下的碎布,“它們都是剩余的,無人需要,早已被剪除,割下,不再期待聯系”。從這里可以看出,賀的小說對外國文學的借鑒,是為了處理自己獨特的存在感受,在表現上也比她的先驅們更為憂郁也更為悲傷。《迷宮毯子》中的毯子與柜子、《時間邊境》中的房子,空間的破洞對應時間的裂隙,猶如《日夜騷擾》那因父親卷款而逃留下的被毀掉的家,主人公最終和她恐懼的對象同化了,而呈現出一種東歐式的陰慘色調。

近乎怪誕的幻想,骨子里或許是對存在本身(存在與時間!)的迷惑。開篇的《死人沼國》即涉及死生難明的界限。那在夢中不斷被殺死,然而對加害者而言卻是殺不死而不斷復返以被再殺死的女人;自身的存在對自己和他人都是難以理解的混亂,沒有基準點。《月臺與列車》被放大的月臺與火車的間隙,“每一條隙縫都像嘴巴,會活動——會膨脹,也會縮小!當你害怕時,它就會張開巨口,吞沒掉一切、一切。”雖然以旅程喻人生是老掉牙的隱喻,然而作者卻把它發展成恐怖的寓言,以一個不小心“被夾掉了身體”的頭,來具象化那種荒誕感,有股芥川龍之介般的鬼氣。

而集子大概有半數的篇章,都可以說是《月臺與列車》這段博爾赫斯式的文字隱含的存在感的具體化:

在隙縫里有另一列相似的車廂與月臺,在那座月臺與那趟列車之間也有相似的隙縫,于是我將在無數次跌落到隙縫里,也將無數次回到相似的火車上。或許那些在月臺上的人也和我做同樣的夢,一再重復掉入同樣的隙縫中,并一再回返到相似的月臺上。在那里徘徊來去,無休止地、重復又重復地跌落,直到我們互相成為彼此的鏡子。

像精神官能癥那樣被生命中的微小的事物(一般人會略過它)吸引,甚至因而著魔,創造出幽幻的客體。

從馬華文學的本土立場出發,一定會質疑賀的現實感,雖然就小說而言那并不見得那么重要。然而在賀的小說中,觀察一下這問題其實是蠻有趣的。在前述訪談中,她對小說的“社會意識”頗不以為然,似乎屬意的是較為“純粹”的敘事。因此我們或許可以看看現實怎么被處理。像《時間邊境》《迷宮毯子》《月臺與列車》《死人沼國》《夢游者》都看不出什么特定的時空背景(換言之,找不到大馬本土論者要的大馬或大馬性),而是在一個抽象(到處都有月臺與列車、毯子、房子、夢)然而具體(由逼真的細節構成)的寓言空間。也就是說,較不重視社會—歷史的向度,更別說是政治。縱使如此,《月臺與列車》里也出現了煙霾——“別無選擇,你必須習慣抬頭看見這片低壓壓的密不透氣的白色天空。每當遠方另一座狹長島嶼的森林燃燒時,它就來了。”這是有具體現實參照的。近二十多年來,因印尼拼命砍伐原始森林并大量焚燒余木,而對馬來半島的日常生活造成嚴重的霾害,改變了半島的天空。

這煙霾,從《月臺與列車》飄到《消失的陸線》《重寫筆記》。而《消失的陸線》那因銅鐵價格暴漲以致電線、水溝蓋、鐵門等屢屢被竊,而官員警察視而不見,是非常明顯的“此時此地”的現實(猶如《像男孩一樣黑》中被強暴的少女的悲慘處境)。就《消失的陸線》而言,從因電話線被竊以致遠程溝通出現障礙這樣的處境出發,小說的匠心在于透過這樣的情境去演繹憂傷的成長心情,主人公因成長而和原生家庭之間產生疏離與眷戀的永恒拉鋸,而把“消失”的問題深化、展開,進而探討每個個體生命成長、因時間流逝而必然面對的諸多“消失”的悲劇——消失的一代人、景觀、房子:“一旦沒有人住在里面,屋子就會更快敗落。注視著它,里頭還藏著什么東西。空蕩蕩的屋子里所裝載的比從前更多:消失、遺棄,已經過去的過去。”“到處都是窟窿。空空的,那種把光吸掉的裂縫。”這都是具體而普遍的存在情境與感受,“消失的陸線”的偶然性被消融入普遍的存在背景里。這在賀的寫作里,常被前景化為“裂縫”,一如在《月臺與列車》中被抽象放大處理的“隙縫”。

類似的情況,如《重寫筆記》的主人公被搶劫受傷,多少反映了大馬近年(或許因為外勞管理失當、貧富不均、警察顢頇等而造成的)治安敗壞,但小說的核心卻放在寫作——電腦被搶走以致被迫必須重寫遺失的作品,“我好像不是在重寫舊稿,而是在寫一件重復發生的事。”因重寫而重復發生、重復經驗傷害,小說甚至因而枝蔓開來,走入時間裂縫造成的歧路岔道,轉喻式地轉移陣地,那陷入時間終結狀態的病床上瀕危、即將被國家醫療體系拋棄的母親。

集子中篇幅最長的《黑豹》,寫的晚近被馬共自身神圣化,而建國以來即被官方污名化,被華人民間視為禁忌的“馬共題材”。那被黑豹附身的主人公,或那附身于主人公的黑豹,經由女主人公愛欲的招募,而重新獲得自我意識。被喚醒的不是轉生的馬共,而是象征不死的原始驅力的黑豹。現實政治與歷史里的崇高或卑瑣,均被轉化成歌德式的恐怖與荒誕。在現有的馬共題材小說里,這篇可能是離“馬共視域”最遙遠的。作者顯然刻意與特定的現實保持距離。

大概是記者的經歷給予作者若干的社會題材,譬如《像男孩一樣黑》《創世紀》,而后者尤其見野心,是這本小說集的精品之一。作品揣摩的是瘋女的感知世界,那絕對陌生化、近乎溝通棄絕的世界,然而在處理上也是企圖把它普遍化、寓言化——看不到什么“大馬”特性(反諷地說)——主人公寄生于現代都市的底層,勉強求生存,被驅趕、被唾罵、被痛毆、被關押、被強暴。那樣的存在,作者賦予它哲學的意味,一個“剩下”的世界——剩余的存在:“只有那些扔掉的東西吸引你,那種蛻變的事物,你可以看得出這些東西總是‘剩下’的,剩下的蓋子、鞋帶、紐扣、紙、一小段鐵絲或塑膠。”如同《迷宮毯子》里被母親裁下的那些剩布,沒有總體可以讓它們回歸,沒有居所。她被拋于可觸的與不可觸的、錯亂的感官世界,棲身于破洞的房子,擁有的是廢棄的簿子,表現自我的方式是自己也看不懂的涂鴉,前于理性世界語言的語言、不可解的天語/瘋言。因被強暴而懷孕,女人天生的創造力、幻覺似的感知世界,把這一切衰敗痛苦轉化為、升華為創世(寫作)的寓言:

你的話跑進你的肚子里。每一天你把簿子綁在肚子上。用一些繩子,用一些長長的布條,把簿子捆在褲頭上。你的話就從肚臍眼里跑進去。在你的肚子里生長。必然是這樣,肚子,它漸漸大起來了,漸漸地鼓起來。像一只小羊藏在肚子里。它會在里頭跳動。它有角,會從里面踹你。你不是不高興的。那些線,那些點,在你的肚子里。變成一頭羊。

她的臉正在生長。首先只是長出一些細小的裂縫。裂縫慢慢擴大。

那些裂縫像眼睛。像嘴。像鼻子的洞口。它們也像別的東西。你所熟悉的,你的文字。

裂縫增加,橫七豎八的裂縫。那些星狀的條紋,那些分開的,或是銜接的、不規則的曲折線條,那些亂麻一樣的傷痕,你的密語飛到她臉上去了。

不可理解的存在。這樣的創造看來不是簡單地達成救贖,而毋寧是一張迷宮毯子。太多裂縫以致很難說是個整體,生命自身在縫隙間捂著嘴哀號。

我不知道往后的賀淑芳會走向哪里。唯一的小叮嚀是,“此時此地的現實”是個重要的選項,不必清除得太干凈。煙霾并不妨礙迷宮。

注釋

[1]我曾在論文里較仔細地分析過(《東南亞華人少數民族的華文文學——政治的馬來西亞個案:論大馬華人本地意識的限度》,刊于《香港文學》221期,2003年5月),也曾把它收進與友人合編的各種選集,詳附于該篇小說后的書目。

[2]賀淑芳,許維賢:《從然然到賀淑芳:講文藝很戇居》,《蕉風》第491期,2004,頁18—23。見本書附錄二。

[3]那與刻意求破的破中文不是一回事。我過去在討論雨川時曾約略涉及,另文詳談。

[4]見賀對我的提問的答復,本書附錄一。