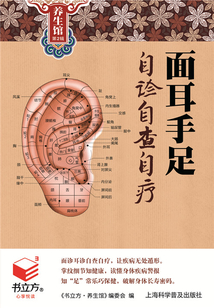

面耳手足自診自查自療(書立方養(yǎng)生館 第2輯)

最新章節(jié)

- 第14章 足診,對癥按腳祛百病11.斜方肌

- 第13章 足診,對癥按腳祛百病

- 第12章 手診,健康必知的掌紋細節(jié)(3)

- 第11章 手診,健康必知的掌紋細節(jié)(2)

- 第10章 手診,健康必知的掌紋細節(jié)(1)

- 第9章 耳診,觀耳辨病巧養(yǎng)生(2)

第1章 面診,察顏觀色知健康(1)

老中醫(yī)教你面診療法

神奇的“五色診”

《黃帝內(nèi)經(jīng)》中就有五色診,即“五生色”“五病色”“五死色”的理論,具有重要的實用價值,一直沿用至今。

東漢醫(yī)家張仲景總結(jié)了《黃帝內(nèi)經(jīng)》關(guān)于面部診法的理論和方法,在《傷寒雜病論》中提出,出汗過多會引起額頭凹陷的不良反應(yīng)。

宋代醫(yī)家錢乙在《小兒藥證直訣》一書中提出,必須注意望面色和其他局部診察手段來判斷疾病,他對小兒目診的論述,對后世也有深遠的影響。

清代汪宏所著的《望診遵經(jīng)》不僅搜集了歷代有關(guān)望診的資料,還總結(jié)了通過面目五官及身體其他各部的形態(tài)色澤變化,來辨別疾病陰陽的診斷方法。

面診的原理及依據(jù)

人體是個有機整體

中醫(yī)學(xué)認為,人體是一個有機整體,不僅同自然界有著密切的聯(lián)系,而且人體體表組織、器官與體內(nèi)臟腑之間也有著密切的聯(lián)系。中醫(yī)臟腑學(xué)說認為,臟腑雖居于內(nèi),但其生理和病理變化必然會在相應(yīng)的體表組織器官上反映出來,其中面部就是一個重要的部位。

面部能反映臟腑氣血盛衰

因面部為臟腑氣血的外榮,又為經(jīng)脈所聚,面部脈絡(luò)豐富,氣血充盛,加之面部皮膚薄嫩,故色澤變化易于顯露于外。

《望診遵經(jīng)·五色相應(yīng)提綱》中記載:“嘗考《內(nèi)經(jīng)》望法,以為五色形于外,五臟應(yīng)于內(nèi),猶根本之與枝葉也。色脈形肉,不得相失也,故有病必有色,內(nèi)外相襲,如影隨形,如鼓應(yīng)桴。”故臟腑氣血的盛衰,邪氣對氣血之?dāng)_亂,都會在面部有所反映。

通過觀察面部組織、五官七竅在神、色、形、態(tài)等方面的征象改變,進行中醫(yī)理論分析,便可推斷出體內(nèi)臟腑的病變。這說明面診方法的基本原理就是“以表知里”“司外揣內(nèi)”。

面部整體診斷的方法

進行面診時,要選擇在白天自然光線比較充足的室內(nèi)進行,盡量放松面部表情,保持情緒穩(wěn)定,避免外界干擾,同時,以平時的面部情況作為參考。

要注意以下兩個診斷要點:一是采用比較的方法,以常測變,去辨別各種異常征象;二是要重視局部與整體的關(guān)系。總之,面診時必須注重內(nèi)與外、局部與整體的統(tǒng)一性。

望面色

自然界的顏色豐富多彩,古人執(zhí)簡馭繁,把面色分為青、赤、黃、黑、白五種。五色的變化以面部最為突出,而且面部又與臟腑經(jīng)絡(luò)相應(yīng),可以反映其內(nèi)部相應(yīng)臟腑經(jīng)絡(luò)的生理和病理變化。五色診法是運用陰陽五行學(xué)說,根據(jù)五臟配五行、五色的理論,通過臨床實踐總結(jié)出來的。

面部色診不僅對慢性病有診斷價值,而且對危重病也有診斷意義。如心衰病人會面色黧黑;凡心臟病二尖瓣狹窄、閉鎖不全者,會出現(xiàn)面色萎黃,雙顴微紅;肝硬化和肝癌病人的面色甚黑。

總之,色深沉、晦黯,主內(nèi)病、重病、久病;色淺、光澤明顯,主外病、輕病、新病;介于枯晦與明潤之間者,其病不重;若病色如云之飛,則病將愈;如搏聚凝滯一團,則病重而難治。

望五官及舌

根據(jù)藏象學(xué)說理論,我們來重點了解一下五臟與目、舌、口、鼻、耳的對應(yīng)關(guān)系。面部官竅的各種異常征象,可以提示人們相應(yīng)臟腑的病變,如肺開竅于鼻,鼻塞流涕,多為肺氣不宣;腎開竅于耳,長期耳鳴,多為腎虛;肝開竅于目,肝膽濕熱,可出現(xiàn)脘腹飽脹、食欲不振、身體顏色發(fā)黃等,而目睛發(fā)黃是其主要癥狀;也可根據(jù)舌象的各種異常變化,來觀察臟腑的病變等。

經(jīng)絡(luò)是面診治病的基礎(chǔ)

人體經(jīng)絡(luò)是一個內(nèi)接五臟六腑、外接肢節(jié)皮膚的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),它們之間是相互聯(lián)系、相互溝通、相互影響的。

經(jīng)絡(luò)匯于“首”

頭面位居全身之首,所分布的經(jīng)脈較為豐富,不僅是全身經(jīng)脈匯聚之所,也是五臟六腑、精、津液、氣血的外榮表現(xiàn)之處。

很多經(jīng)絡(luò)都經(jīng)過頭部,如督脈起于小腹中,下出會陰,后行于腰背正中,經(jīng)頸部進入腦內(nèi),并由頸沿頭部正中線,經(jīng)頭頂、額部、鼻部、上唇到上唇系帶處;任脈起于小腹中,下出會陰,沿腹部正中線上行,通過胸部、頸部,到達下唇內(nèi),環(huán)繞口唇,上至齦交穴,分行至兩目下;沖脈起于小腹中,并有一分支沿腹腔前壁挾臍上行,散布于胸中,再向上行,經(jīng)喉,環(huán)繞口唇,可潤澤口唇;蹺脈則相會于睛明穴;手太陽經(jīng)循行于聽宮穴、顴穴;眉沖穴、五處穴屬足太陽經(jīng);手陽明經(jīng)循行經(jīng)過迎香穴;頰車穴屬于足陽明經(jīng);耳門穴屬于手少陽經(jīng);上關(guān)、聽會穴屬足少陽經(jīng)。

何為形層

所謂形層,即指面部各特定穴位腫、陷等形態(tài)改變的狀況。通過這些部位的異常變化,就可斷定病在何經(jīng)或在何臟腑,以幫助醫(yī)療診斷。

一定要知道的正常面色

中國人屬于黃色人種,正常面色基本上都黃紅隱隱,明潤而有光澤,這就是神氣、胃氣的正常色澤表現(xiàn)。所謂有神氣,是明光而有潤澤;所謂有胃氣,是隱約微黃,含蓄而未露。

面色易受四季和環(huán)境變化的影響

除了種族對膚色有影響外,人的膚色也會根據(jù)四季變化及環(huán)境變化而出現(xiàn)相應(yīng)變化,如夏天略黑,冬天略白等。但是因為四時的不同,個人體質(zhì)稟賦的差異,以及受地理環(huán)境、氣候、職業(yè)等不同因素的影響,其面色可有略黑或稍白等差異,但只要面色是明潤光澤、隱然有生氣就是正常面色。此外,由于居住和工作環(huán)境的不同,情緒的變化、飲食習(xí)慣的不同以及運動等原因,都會使人的面色有所不同。

面色分主色和客色

面部常色中有主色和客色之分。所謂主色,是指人一生中始終是以一種色調(diào)為主的面色。

先天遺傳或者后天生活環(huán)境影響,會使人面部皮膚呈現(xiàn)出一種主色。五行學(xué)說認為,對于不同的人,都可以歸入木、火、土、金、水五種類型。

所謂客色,是指由于外界環(huán)境、生活條件、晝夜時間、氣候季節(jié)等發(fā)生變化,使人的面部皮膚顏色也發(fā)生相應(yīng)的變化,而呈現(xiàn)出的顏色。

中醫(yī)理論認為,人與外界環(huán)境存在著密切的聯(lián)系。一般來說,白天人體內(nèi)的陽氣旺盛,通常會容光外露;夜間人體內(nèi)陰氣較盛,面色一般明潤內(nèi)斂。

天氣晴朗時,人體內(nèi)的氣血較熱,運行通暢,所以面色一般偏紅、偏黃;天氣陰冷時,人體內(nèi)的氣血較寒,運行不暢,甚至發(fā)生凝滯,所以面色一般偏青偏黑。

總之,無論是主色還是客色,都是面部的正常膚色,在進行診斷時,應(yīng)當(dāng)多加注意,不要與人體發(fā)生病變時出現(xiàn)的異常面色相混淆,方能盡量減少差錯失誤,保證診斷的正確性。

望色診需注意的事項

知常達變,以常衡變

鑒于目前面部色診尚無統(tǒng)一的客觀標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù),望色時需要把你所要觀察的人的面色(或膚色)與其所處環(huán)境中人群的常色做比較來加以判斷。如其病屬于某一局部色澤改變,可與其自身對應(yīng)部位的正常膚色進行比較。但如果此人本身膚色較深不易發(fā)現(xiàn)病色,或因病情復(fù)雜而面色與病性不符時,則需要觀察病人體表其他部位組織的色澤,并結(jié)合其他癥狀來進行綜合判斷,以確保診斷的正確性。

整體為主,色澤為要

望色時,應(yīng)將望色十法、五色主病、五色善惡、面部分候臟腑等各種望面部色診的方法相參運用,即以所需要觀察的人的整體面色(或膚色)為主,以面色的榮潤含蓄或晦暗枯槁作為判斷病情輕重和估計預(yù)后的主要依據(jù)。

面部痣、斑自查自診

蜘蛛痣

蜘蛛痣是由皮膚小動脈末端分支性擴張形成的血管痣。蜘蛛痣的中心是直徑小于2毫米的圓形小血管瘤,由中心向四周伸出許多分支,并伴有毛細血管,似一個紅色的蜘蛛趴在皮膚上,故名蜘蛛痣。多出現(xiàn)于面部、頸部及手上。蜘蛛痣的血流方向是從中心點流向周圍毛細血管分支的,若它的中心部受壓則會阻斷血流,蜘蛛痣便會因缺血而消失。

那么,蜘蛛痣是怎樣形成的呢?大部分學(xué)者認為與人體內(nèi)雌激素含量突然增加有關(guān)。青春期少女及妊娠期婦女由于體內(nèi)雌激素含量增加而出現(xiàn)蜘蛛痣,是正常表現(xiàn)。但若是男子(無論任何年齡)或老年婦女突然出現(xiàn)蜘蛛痣,則應(yīng)提高警惕。因為肝硬化、肝癌及慢性肝炎伴有肝功能衰竭的病人,由于肝臟滅活雌激素的能力減弱,體內(nèi)雌激素含量相應(yīng)增加,會出現(xiàn)蜘蛛痣。為此,有人說蜘蛛痣是肝功能衰竭的警示燈。蜘蛛痣本身對人體并沒有什么危害,但若發(fā)現(xiàn)蜘蛛痣,即表明健康出現(xiàn)了異常狀況,應(yīng)立即到醫(yī)院就診,檢查肝功能并做肝臟B超,以排除患上惡性腫瘤及各種導(dǎo)致肝功能衰竭的疾病的可能性。

黑痣

黑痣是由位于皮膚表皮和真皮交界處的黑色素細胞聚集而形成的。中醫(yī)認為,此乃由孫絡(luò)(脈絡(luò)最細小的分支)之血凝滯而成。因黑色素細胞聚集的多少不同,其表現(xiàn)也各不相同。有的高出皮膚表面,有的與皮膚相平;大小、部位不一致,生長時間也不同。

黑痣是一種長在體表的良性腫瘤。按病理可分為以下兩種:

交界痣。主要位于表皮和真皮交界處。多見于手掌、足底、口唇及外生殖器等部位。特點為表面平坦或稍高,直徑為1~2毫米,顏色呈淡棕色、棕黑色或藍黑色。有癌變可能,可長為黑色素瘤。

皮內(nèi)痣。存在于真皮層內(nèi)。特點為表面光滑,但界線清楚。直徑大于1毫米,呈片狀生長,平坦或稍高于皮膚。顏色較深而均勻,呈淺褐、深褐或墨黑色。一般不會發(fā)生癌變。

絕大多數(shù)人都長有黑痣,如果黑痣在短期內(nèi)突然增大,并且迅速形成隆起的結(jié)節(jié),而且顏色加深,就應(yīng)該提高警惕了。因為這些可能是癌變的征兆。陽光或紫外線可能增加黑痣發(fā)生癌變的機會,所以長期明顯暴露部位的痣最好去除。

白斑

皮膚白斑會涉及許多皮膚病。它既可以是一種獨立的皮膚病,也可以是某一種皮膚病的一部分皮膚表現(xiàn);既可以是先天的,也可以是后天的;既有遺傳因素,也有感染因素;還有許多原因至今不明。此癥多見于兒童。

兒童皮膚白斑除見于白癜風(fēng)外,還可見于許多其他皮膚病。常見的先天性皮膚病如貧血痣、無色素痣;后天的或繼發(fā)的如暈痣、花斑癬、白色糠疹或炎癥性皮膚病的繼發(fā)性白斑等。少見的有斑駁病、結(jié)節(jié)性硬化的柳葉白斑或許多綜合征的皮膚病表現(xiàn)等。

倘若兒童面部浮現(xiàn)淡白色樣,如小指頭至拇指頭大小的圓斑,呈單發(fā)性或多發(fā)性的表現(xiàn),此為蛔蟲癥的征象之一。

如果兒童除了面部白斑外,還經(jīng)常出現(xiàn)腹痛、消瘦等癥狀時,應(yīng)考慮體內(nèi)是否有腸道蛔蟲等寄生蟲,需盡快對患兒進行驅(qū)蟲治療。

白斑大者,表明體內(nèi)蛔蟲較多;白斑小者,表明體內(nèi)蛔蟲較少。因此,父母發(fā)現(xiàn)孩子身上有白斑時,不要斷然認定就是患了白癜風(fēng),而應(yīng)該帶孩子去看醫(yī)生,診斷明確后再進行治療或觀察。

另外,白斑可能會被誤診為癬。如果兒童面部出現(xiàn)淡白色的粗糙斑塊,許多父母或醫(yī)生會誤認為這是一種“癬”。

對于兒童來說,白斑多是由于脾胃虛弱所致,可以選用白術(shù)、山藥、茯苓、白扁豆、山楂等健脾胃、消積滯的食物進行食療。

現(xiàn)代醫(yī)學(xué)則認為,白斑大多是由于患兒缺乏微量元素及維生素所致,因此家長可在醫(yī)生的指導(dǎo)下有針對性地為孩子補充鋅制劑、鐵制劑、多種維生素等。

雀斑

面部長有雀斑的人都有這樣的體會:在秋冬季節(jié),陽光照射較弱時,斑點不是很明顯,而在春夏季節(jié)卻異常顯眼。疲勞、疾病、生育前后、濃妝后出汗等會使體液呈酸性,雀斑也更加明顯。

雀斑好發(fā)于雙頰部和鼻梁部,尤其以鼻和眼下多見,也可泛發(fā)至整個面部,甚至頸部。其特點為呈點狀或圓形、卵圓形,也可呈各種不規(guī)則的形態(tài);大小不一,呈針尖至米粒大的褐色小斑點,直徑一般在2毫米以下;數(shù)量多少不定,少者幾十個,多者成百上千個,但各個之間互不融合,孤立地散布在面部;一般幼年時就有,女性多于男性,常伴有家族史,無其他癥狀。

黃褐斑

黃褐斑也叫肝斑,往往發(fā)生于顴部、前額、兩頰部等曝光部位,常見于女性,尤其是育齡女性。較常出現(xiàn)淡黃色到深褐色的成片色素斑,呈蝶翼狀,邊緣清楚或呈彌漫狀,局部無炎癥及鱗屑,也無主覺癥狀,一般不累及眼瞼、口腔周圍。男性黃褐斑患者多伴有陽痿、早泄、胃腸功能紊亂等癥狀。

那么,黃褐斑是如何形成的呢?中醫(yī)認為,可以將黃褐斑分為脾虛、氣滯、血瘀、寒凝等多種類型。

其中以血瘀型黃褐斑最為常見,女性多表現(xiàn)為月經(jīng)不調(diào)、痛經(jīng)、經(jīng)前乳脹、多血塊或慢性病癥等,因此有“無瘀不成斑”之說。黃褐斑與日曬、情志、飲食也有密切關(guān)系,經(jīng)常生氣、吃寒涼食物也容易長斑。因此,臉上長有黃褐斑者,平時不宜過量食用刺激性食品,可經(jīng)常攝入富含維生素C的食物。

青紫斑

如果皮膚上出現(xiàn)青紫色斑點,多為身體虛弱的表現(xiàn)。中醫(yī)學(xué)認為,這種現(xiàn)象多為脾虛不統(tǒng)血的征兆,或腎陽虛不攝之象,故稱為陰斑。如果皮膚出現(xiàn)青紫斑,伴身熱口渴、苔黃脈數(shù)、斑塊密布,則為血熱妄行引起的紫斑;伴口黏苔膩、斑僅見于下肢者,則為濕熱下注紫斑:兩者皆為陽斑。

紅斑

紅斑又稱滲出性多形紅斑,是一種病因極其復(fù)雜的急性炎癥性皮膚病。目前一般認為是由外來抗原激發(fā)了機體的特異性細胞毒反應(yīng)而引起的表皮細胞損傷。常由以下原因引起:

①感染。其中最為常見的是單純皰疹病毒感染,某些細菌、真菌、支原體和原蟲感染也可誘發(fā)紅斑。②藥物及某些食物引起,如磺胺、安替比林、巴比妥、疫苗等藥物,或誤食變質(zhì)的魚類、肉類等食物。③某些物理因素,如寒冷、紫外線等。④某些疾病,如惡性腫瘤、結(jié)締組織病,以及妊娠、月經(jīng)等。

紅斑具有多形性,常伴黏膜損害,其特征性皮損為虹膜樣紅斑。本病好發(fā)于春秋季節(jié),易復(fù)發(fā)。10~30歲女性發(fā)病率高于男性。

老年斑

人到中年以后,在手背、面部等處會開始長出一塊一塊的褐色斑塊,其斑塊會隨著年齡的增長逐漸增多,顏色也逐漸加深,這就是我們常說的老年斑。

老年斑大多在50歲左右開始出現(xiàn),對女性而言,當(dāng)身體開始發(fā)胖或是進入絕經(jīng)時期后更容易出現(xiàn)。老年斑多呈褐黑色,直徑大多在1~10毫米,大小不等。大部分不高出皮膚,有的斑塊較大,也可以高出皮膚,呈扁平狀。多好發(fā)于老年人的面部、手背及前臂等平常裸露的皮膚上。

中醫(yī)認為,人進入老年后肺氣虛衰,衛(wèi)氣不足,皮膚腠理失養(yǎng),這是開始長老年斑的根本原因。

因此,具體可以從以下幾個方面著手防治老年斑:

①加強營養(yǎng),平時多食用富含維生素A、維生素C、半胱氨酸和甲硫氨酸的食物。②避免不利因素的刺激,如皮膚不要過多暴曬,防止紫外線的刺激。③每日口服50~100毫克的維生素E,堅持服用半年到一年,斑點可逐漸變淡,少數(shù)還可消失。

面色反映五臟健康

面色赤紅——心臟異常

按五行理論,心出現(xiàn)問題所表現(xiàn)出來的面色為紅色,是血液充盈于皮膚脈絡(luò)所形成的顏色。

又因為血得熱則行,行則充盈脈絡(luò),所以熱證多見赤紅色。一般性情剛烈,感情易波動,性急如火,熱情爽快的人面色稍赤。夏季面色稍赤也為正常。

首先,根據(jù)面色赤紅的程度,有實熱、虛熱的不同。滿面通紅者,屬實熱證。是因為熱的程度比較嚴(yán)重,血行加速,面部脈絡(luò)擴張,氣血充盈所致。微赤者為虛熱,可見面部兩側(cè)顴骨稍紅。