- 破曉的軍隊:從挺進突尼斯到解放北非1942—1943年

- (美)里克·阿特金森

- 9094字

- 2022-03-18 18:04:26

“我們的驕傲”

第34特遣隊從漢普頓錨地出發,于11月7日夜間按天文定位精度抵達4 000海里之外的摩洛哥海岸,比原計劃提前了8分鐘。

100余艘戰艦只分9列呈20乘30海里的矩形方陣橫渡大西洋,艦隊路線蜿蜒曲折,每一條航跡都猶如“醉漢在雪地里跌跌撞撞”走過的痕跡。休伊特少將痛斥各軍艦之間的無線電通話“像新年期間的洗衣店而非一支開赴戰場的艦隊”之后,艦隊沉默了整整兩個星期;10分鐘內,艦隊兩側相互打起了熟練的旗語。實際上幾百名新兵是被強拉上戰場的,中士們在尾梢訓練新兵裝槍填彈、瞄準和射擊。其他部隊則取出新式反坦克火箭筒,一名套著石棉消防服的大兵自告奮勇,朝海里開了一炮。巨大的沖擊波將通紅的彈片掀上船,被彈片刮傷的水兵卻對此不以為意。士兵聚集在舷邊,仿佛殺了一條惡龍,歡聲如雷。

11月4日,一股從冰島南下的風暴在馬德拉群島(位于非洲西北部大西洋中。——譯者注)附近襲擊了這支艦隊,掀起的滔天大浪令重型巡洋艦傾斜30度。為治療暈船,各營軍醫用光了顛茄制劑和苯巴比妥。運輸船“查爾斯·卡羅爾”號船長看了看傾斜儀,他說話的語氣可以嚇壞身邊每一個初次出海的人:“真不敢相信,船搖得這樣厲害居然沒翻。”以“不可或缺”聞名的4艘頭重腳輕的護衛艦顛簸得太厲害,每次船身橫傾時,水兵們都要打賭這幾艘艦還能不能撐過來。

在休伊特看來,這次風暴是對他航海生涯的一次最大的挑戰。人們普遍認為,浪高超過5英尺不利于實施兩棲登陸作戰。現在,摩洛哥沿岸掀起了18英尺的大浪。

幾個星期來,氣象學家頻繁往返于直布羅陀和亞速爾群島之間測量數據,他們在筆記本上記下神秘的符號,以便了解東太平洋的天氣情況。偵察飛行員一再拍攝摩洛哥沿岸海況,現在都能一口報出浪高10英尺。陸軍部發來的一份電報稱將于11月8日進行的登陸海況“非常差”。

休伊特想著天氣預報,在顛簸的駕駛臺上踱來踱去。英美兩國海軍部都發來電報,內容一樣令人沮喪。3.4萬名士兵的性命壓在他的心頭:歷史上,無視天氣強行登陸者遭到懲罰的事例屢見不鮮。但11月7日黎明前一定要做出決定,以便艦隊兵分兩路,在摩洛哥沿岸的3個登陸點對面各就各位。美軍要奪取卡薩布蘭卡以北利奧泰港一座全天候機場的控制權,從海空登陸這座城市,控制該市及其港口。拋開復雜的作戰計劃,休伊特將問題簡化:等待穩妥的海況,但燃油日漸耗盡,更有虎視眈眈的U型潛艇、嚴陣以待的法軍炮兵;他也可以掉轉船頭進入地中海,尋找海岸線平坦、但遠不如卡薩布蘭卡關鍵的港口;或者按原計劃出動登陸艇,做最好的打算。

英方兩棲部隊司令路易斯·蒙巴頓爵士在倫敦也看到了這則嚴峻的天氣預報。“希望上帝保佑,”蒙巴頓說,“休伊特少將有勇氣解決這個問題。”

登陸時機由休伊特決定,巴頓卻一再催促趕緊行動,登陸后他即將指揮這支遠征軍。一路上巴頓都在讀《古蘭經》,并在艙內舉著餐桌、原地跑步鍛煉身體(他計算過,480步可達250米),同時還練習宣戰口號。

“能夠參加這次行動是我們的榮幸,”他對手下的士兵說,“你們只許勝不許敗,絕對不能像懦夫一樣臨陣退縮,否則會鑄成大錯。美軍絕不投降!”士兵應在“艦上設備允許的范圍內做劇烈運動”來備戰。在發現陸軍部制作的法語宣傳手冊錯漏百出后,巴頓還把手下的參謀罵了一頓。比如說“dèle”(信仰)一詞少了一個重音符。“不知是哪個該死的笨蛋把它給忘了,”巴頓對情報官說,“你去找幾個人讓他們立即開工,要么叫他們加上重音符,要么就別投放這些狗屁冊子。難道你要我拿著這種狗屁不通的名片登上法國領土?”于是,數千本手冊交到了一整排手拿鉛筆的士兵手中。

這段旅程中,巴頓和休伊特不計前嫌,越走越近,差點成為摯友。但巴頓還是懷疑海軍在盡可能地避免作戰。他常常說“戰場是軍人建功立業的地方”,臨陣退縮這個念頭讓他難以忍受。從諾福克出征前,巴頓一再請求艾森豪威爾秘密授權,如果休伊特怯陣,他可以強行命令休伊特轟炸卡薩布蘭卡。“不行,再說一次不行,沒有我事先授權,不得轟炸……除非通信中斷,你們才可以自行判斷是否采取行動。”顯然巴頓不能隨心所欲,他輕率地排除了登陸艇在大浪中傾覆的危險:“你們知道一旦翻船會有什么結果。船里的人會被沖上岸。如果真發生這樣的事,士兵們會被沖上岸。那樣的話,你們就在那里準備作戰吧。”

11月7日最后幾個小時,休伊特在“奧古斯塔”號駕駛甲板指揮部的吊床上打盹,他手下的高空氣象學家過來叫醒了他。R.C.斯蒂爾中校拿著一幅臟兮兮的地圖和一個手電筒。斯蒂爾認為陸軍部和海軍的天氣預報有誤。暴風有減弱的跡象。他遞給休伊特一張紙,上面印著他的預測:“浪涌將因近海風大大減弱,海況逐漸趨于平靜。星期六夜間浪高預計2~4英尺。”

休伊特仔細研究了斯蒂爾的預報和氣壓圖。11月9日星期一可能有大浪,盟軍只有一天時間搶灘登陸。肯特·休伊特最喜歡“天鵝絨”般的海面,這樣的海況有應付突發事件的余地。他現在相信,上帝給了他一片天鵝絨。休伊特并未掩飾內心的澎湃,他忐忑地下令:“先生們,我們按照計劃執行方案1。準備天一破曉就通知特遣隊。”身在倫敦的蒙巴頓評價此舉是“此戰最關鍵的一個決定……一個勇敢的決定,一名真正的指揮官做出的決定”。

11月7日拂曉,26艘船載著6 000名士兵離開艦隊奔赴摩洛哥南部城市薩非。8個小時后,另外一批27艘船載著9 000名士兵北向前往利奧泰港附近的一座小村梅地亞。休伊特的主力部隊,近2萬名士兵在巴頓的監督下保持航向不變,駛向卡薩布蘭卡以北15英里的費達拉。海平面上一艘孤零零的香蕉船則是勇敢的“伯爵夫人”號,它孤帆只影,在波濤洶涌的海面上運送彈藥和航空煤油橫渡大西洋。為提防喜歡亂開炮的美國水兵,“伯爵夫人”號上的犯人船員升起一面洪都拉斯國旗和各種醒目的標語,比如“我是一艘掉隊船”。休伊特特意派了一艘驅逐艦護送“伯爵夫人”號至梅地亞,并直言不諱地說裝載危險品的船只要與艦隊的其他戰艦保持距離。

接到這條緊急決議,士兵們開始研究畫在軍官室艙壁上的岸形。軍醫認為注意衛生的士兵在受傷感染后存活的概率較高,于是命令所有即將登陸的士兵洗澡。士兵住艙“如同一個舞會前的兄弟會所”,一名水兵說,“每只手都在用力地搓”。這些士兵不會知道,軍方預計摩洛哥一戰第一天的傷亡數字:1 700人陣亡或淹溺、4 000人受傷。水兵檢查了絞車、給滑輪組和飛輪又上了一遍油,把甲板貨移下艙蓋。其他人則給木質甲板和麻繩澆上水防燃。有許多士兵不理解他們為什么要和法軍作戰。“算了吧,伙計,”一名副炮手說,“我們就當他們是日本人。”

忍不住長篇大論的指揮官用他們的座右銘安慰手下的兄弟。這艘戰艦以馬薩諸塞州命名,艦長說的正是該州的拉丁語格言:“Ense petit placidam sub libertate quietem.”水兵們無疑個個都明白這句話的意思:“用利劍追求和平,但真正的和平來自自由。”休伊特的護航艦隊副司令羅伯特·C.吉芬少將宣布:“重創敵軍、速戰速決,這就是我們所要追尋的榮耀。”“布魯克林”號艦長叫來隨軍牧師,對他吐露心聲:“我不是教徒,但我想對萬能的上帝說句心里話:‘哦,主啊,為這艘戰艦指條路吧!’”

11月8日一早,巴頓打了個小盹兒才走上“奧古斯塔”號駕駛臺。出征前他說的最后一句話像是給步兵的忠告:“離開那片該死的海灘,越快越好。”馬歇爾經艾森豪威爾向其他盟軍指揮官下達了“避免開第一槍”的命令,但巴頓仍心存警惕。他曾對司令說:“不要拿3萬名士兵的性命賭誰要投降,誰不投降……我們不知道法軍會不會打出白旗,放棄進攻,但我懷疑你能不能見到白旗。”美國軍人“要有優越感”,他一再強調,讓法國人打第一槍對鼓舞士氣沒什么好處。

從艦上的有線廣播里聽到羅斯福的聲音,巴頓在漆黑的駕駛臺上又發起了脾氣。BBC每隔半小時播放一次總統在白宮用英法兩種語言秘密錄制的對維希政府的呼吁。“我們來此是為了摧毀你們的敵人,而非傷害你們,”羅斯福聲明,“我請求你們不要妨礙這一偉大的目標。”巴頓曾經再三懇請艾森豪威爾,既然在登陸阿爾及利亞幾個小時后就要進軍摩洛哥,不必再播放這段錄音。(兩次進攻時間差是為了防止11月7日前摩洛哥守軍發現休伊特的艦隊)“不朽的法蘭西萬歲!”羅斯福最后用法語說道。“奧古斯塔”號等戰艦上的士兵聽到這段話全都驚呆了,此時沒有一艘登陸艇下水。巴頓學著羅斯福蹩腳的法語:“我的朋友們……我的朋友們。”然后在駕駛臺上踱來踱去。

突然,他氣沖沖地停下腳步看向海面。此時風停浪息,看來高空氣象學家斯蒂爾說的沒錯,大西洋海面一平如鏡。“我猜,”巴頓說,“我一定是上帝最偏愛的那個人。”

摩洛哥沿岸,法軍仍渾然不覺地做著美夢。因燃料短缺,維希政府早已不再出動空中巡防,也無人監聽BBC的廣播,因為法軍輕蔑地認為它不過是盟軍的專用宣傳頻道。羅斯福的講話沒人聽到,休伊特的艦隊也未被發現,巴頓白白發了一通火。

只有起義仍在醞釀之中。兩年來英美特工一直著手創建第五縱隊。結果卻陰差陽錯。摩洛哥猶太人計劃炸毀卡薩布蘭卡碼頭上5 000噸橡膠的計劃落空,但在德國停戰委員會安裝監聽器卻出奇地順利。“十二使徒”以極富異國情調的化名(菲什先生代表海參,勒羅伊代表威斯康星人)組建了幾個秘密特工小組和極具想象力的掩護身份(一位叫紅眼的外籍老兵,身份是黑市通心粉商人)。

領導這支起義縱隊的是“黑獸”埃米爾·貝圖阿爾少將。身為卡薩布蘭卡師師長及1940年法波聯軍遠征挪威的英雄,貝圖阿爾是羅伯特·墨菲和馬斯特將軍的同謀。11月7日上午8點,貝圖阿爾告訴10名心腹,盟軍即將登陸,現在要派他們去穩住兵營和登陸區域。他事后回憶,這些人“幾乎是帶著天真的熱情”立即動身。6個小時后,貝圖阿爾叫醒尚在睡夢中的拉巴特總督奧古斯特·保羅·諾蓋斯將軍,通知他這個國家即將移交給盟軍。他還逮捕了維希駐摩洛哥空軍總司令,要他“在扶手椅上坐一坐”。

之后,諸事不順。諾蓋斯是個從不點頭說“是”的滑頭。他穩坐自己的府邸,不肯相信幾百艘美國軍艦能神不知鬼不覺地潛入自己的國境。諾蓋斯通過剛剛安裝的密線致電卡薩布蘭卡海軍部,告訴海軍司令反政府武裝分子的起義。海軍副司令弗朗索瓦·米舍利耶瞥了眼海面,然后要總督放心,海上一艘盟軍艦船都沒有,況且這次遠征“從技術上來說不可能實現”。米舍利耶在凌晨3點、4點和5點都回電話證實自己的判斷。

諸多跡象都證明自己判斷無誤,諾蓋斯指責貝圖阿爾受了“一小撮白癡”的蒙蔽,同時命一名將軍加強警戒。貝圖阿爾喪失了信心,繳械投降。他當即被收押在監,只有一名獄醫偷偷帶了兩瓶香檳進囚室對他以示安慰。

在卡薩布蘭卡,塞內加爾士兵無精打采地架起機槍。身披厚斗篷的阿爾及利亞騎兵策馬跑出兵營,睡眼惺忪的海軍軍官乘“雪鐵龍”、摩托和自行車趕往港口和海防炮臺,盟軍特工燒毀了密碼本。除了從菲斯駐軍指揮官情婦的床上將其活捉外,起義人員一無所獲。更糟糕的是,他們還成功地提前幾個小時驚動了維希政府,使后者加強戒備以防止發生騷動。

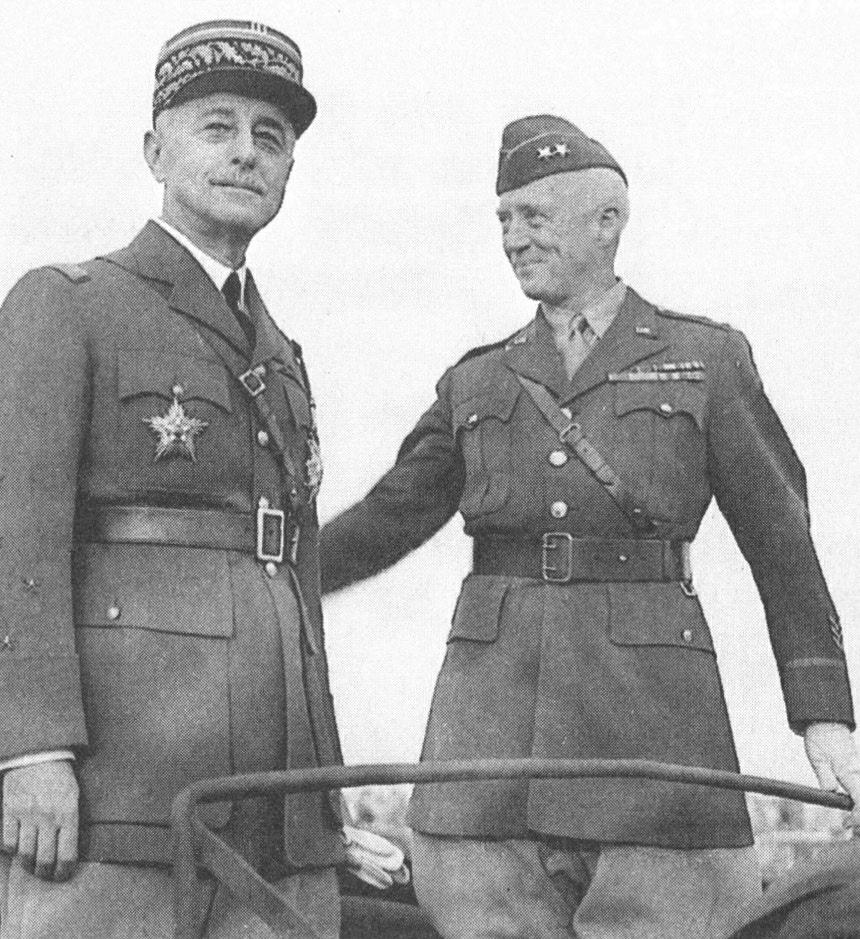

盟軍和維希軍隊停火后,拉巴特閱兵儀式上的摩洛哥總督奧古斯特·保羅·諾蓋斯將軍(左)和小喬治·S.巴頓少將。諾蓋斯為人狡猾、說話含糊其詞,盟軍稱他“從不說‘是’”,在北非登陸的前3天中領導法軍抵抗美軍。

“月黑風高,”上登陸艇前,一名年輕的陸軍中尉匆匆寫了封家信,“一切都很理想。”

中尉想錯了。海岸上一場騷動正在醞釀,休伊特的艦隊也亂了陣腳。兩周來的完美航行,在終于看到陸地時卻功虧一簣。在一半艦只分頭南下前往薩非、北上趕赴梅地亞之前,艦長們就為艦隊的準確位置爭執不下。一張海圖(地圖的一種,以表示海洋區域制圖現象的一種地圖。——譯者注)顯示,這支艦隊已經駛入摩洛哥山區。11月7日晚漫天繁星,看到漢克閃亮的燈塔,艦長們還是爭執了半夜。卡薩布蘭卡燈火通明,一艘潛艇浮出水面向岸邊航行了7海里,艇長還以為來到了“時代廣場”。

現在證據確鑿,陸地近在眼前,趕往費達拉的這支主力艦隊卻并未修正航向防止艦只掉隊。晚上11點半左右,艦隊右舵45度修正船位,但15分鐘后又轉回原路。月黑風高的夜晚,用來發號施令的紅綠燈都無法看清。聲號要么沒聽見,要么聽漏了。“仿佛由一個開關控制似的”,漢克的燈光突然熄滅。等到船長下令拋錨,沒有一艘艦處于正確的位置,有幾艘遠在6海里外。“說句實話,”一名海軍軍官承認,“我都不知道自己身在何處。”

小盧西安·K.特拉斯科特準將。盟軍登陸摩洛哥北部梅地亞的特遣隊司令,突尼斯戰役期間任艾森豪威爾前線司令部司令。他含胸駝背,有著一雙凸出的灰眼睛、滿月臉和一副嘶啞的嗓子。

驅逐艦在海面上來回穿梭,防止敵軍潛艇偷襲。微風送來岸上淡淡的泥腥味,仙女座和大熊星座在斑斑云朵后升起。一路轟隆轟隆的主機陡然偃旗息鼓,帶來一段從諾福克出征以來從沒聽過的寧靜。不久,錨鏈聲打破了這段寧靜。水手掀開艙蓋,突突的輔機將貨物絞出貨艙,但新水手卻聽得不明就里。擁擠昏暗的士兵住艙內煙霧繚繞,一身綠海魂衫的士兵搬動吱吱嘎嘎的背包,等待命令。

一聲令下,士兵們立即涌上甲板。以顏色標記的貨兜仿佛蜘蛛網般搭在兩舷。一名身背牛角號的裝卸長指揮一艘登陸艇靠過來:“人員登陸艇靠過來,紅色的!”身穿黃油布上衣和寬大馬褲的艇長駕艇緩速近前,瞇著眼睛辨別顏色,免得貨兜網纏住車葉。軍官們爬下船舷,背上的沖鋒槍和地圖匣一路撞著后背和屁股。這支艦隊不知演習了多少次從右舷離船,現在士兵們卻莫名其妙地接令從左舷登艇。現場一片混亂。有人聽說要裝上刺刀,結果一個大兵在網上被刺穿了大腿,立即被當作傷員拖上甲板。不時有人腿軟抽筋。一戰老兵登艇前給士兵鼓氣時常說:“不要為難驚魂不定的士兵。”

沒過多久,裝卸長就吼道:“開船!”艇長發動機器,船頭劃出一道綠色的磷光。他仰望星空,希望北極星或天狼星能為自己指條路。

在費達拉,第一波26艘登陸艇5點之后稀里糊涂地向東駛去。被帶錯路的登陸艇錯過灘頭,一名軍官事后悲嘆,在“難以形容的混亂”中撞上了一座暗礁。第30步兵團的士兵蹚著齊脖子深的海水,被珊瑚劃得遍體鱗傷,好不容易才上了岸。士兵的背包中裝滿挖戰壕的工具、步槍、手榴彈、老虎鉗、防毒面具、彈藥箱和K號干糧,在被海浪打翻后,沒幾個人能浮得起來。一名艇長駕著一艘長50英尺的駁船在一座暗礁前沖得太遠,船頭撞上海灘200碼外的海底,翻了個底朝天,艇上只有6名士兵生還。

士兵們撲倒在沙灘上,對著切爾基海防炮臺方向的探照燈拼命開槍,在這種緊要關頭,阿拉伯人卻騎著跛腳驢,沿海邊“打撈”盟軍士兵的救生衣和水壺。特遣隊的口令很快在草叢中此起彼伏:“喬治!”“巴頓!”

在80英里以北的梅地亞,8艘登陸艇上的士兵打算繼續向縱深推進6英里,占領利奧泰機場,小盧西恩·K.特拉斯科特準將爬下“亨利·T.艾倫”號的貨兜,乘著小艇告訴每艘船上猶疑不定的士兵,他才是梅地亞特遣隊的總司令。一支七零八落的登陸艇隊總算靠了岸,艇尾的米字旗獵獵作響。海面上傳來幾聲槍響:4名士兵被登陸艇上裝彈的戰友誤傷。沙洲上有幾艘登陸艇擱淺,或者因士兵扒在一舷急于上岸而翻覆。許多腫脹的尸體臉朝下被浪花沖上岸,身上還套著沒打開的救生衣和步槍。5點40分(比預定計劃晚了100分鐘),第60步兵團的一支部隊順利翻過綠灘后,卻發現一座16世紀的葡萄牙要塞擋住了他們前往機場方向的去路。

“火炬行動”中第三個和最后一個需正面突襲的要塞,是卡薩布蘭卡以南140英里的薩非。薩非是哥倫布時代的貿易重鎮,一度靠養馬享譽世界,后來成為全球最大的沙丁魚市場。如今是一個年出口2.5萬噸磷酸鹽的小鎮。美軍多半是依據發黃的1906年法國海圖、海軍收集的明信片及提到沿海地形的文章制訂作戰計劃。猶太懸崖這段薩非郊外一處隱蔽的海灘,就是根據一張褪色的明信片確定的。這片海灘被更名為黃灘,是主要登陸地點。

為奪取薩非港,海軍特地挑選了兩艘古董艦“科爾”號和“博納多”號參戰。“科爾”號是1921年全球航速最快的船只,每小時航速達42節。為降低船身重量,兩艘戰艦在百慕大進行了秘密改建,煙囪被“鋸或敲掉”以降低高度。兩艘驅逐艦要裝載第47步兵團的200名突擊隊員。隊員們都拿著一個縫著米字旗的袖標和兩盒賄賂法國人的香煙。占領這座小港之后,巴頓可帶領一個配備54輛謝爾曼坦克的步兵營,避開猙獰的海防大炮,從南面包抄卡薩布蘭卡。

薩非突擊代號為“黑石行動”,行動指令有別于奧蘭和阿爾及爾。薩非的防守較阿爾及利亞其他城市弱,美國軍艦可一舉粉碎任何抵抗。此外,為避免打草驚蛇,進攻僅限于登灘。第47步兵團指揮官埃德溫·H.蘭德爾上校是土生土長的印第安納州人,頭發光滑油亮,留著一把威風凜凜的絡腮胡子。“只有猛、狠、快的戰斗才能獲勝,”蘭德爾告訴手下士兵,“槍口要低,跳彈能殺敵人,也能嚇唬敵人……你要打得兇,打得猛。”

離船登陸期間依舊一片混亂,進攻因此推遲了半個小時。裝卸長最后在“萊昂”號和驅逐艦間拉了一張大網,將士兵們推到戰友們張開的雙臂中,一名士兵跌落大西洋失蹤。凌晨3點50分,“博納多”號和“科爾”號一前一后駛向海岸。領頭的驅逐艦駛過花崗巖礁石之際,一名眼尖的法國哨兵用摩斯密碼發出了口令。“博納多”艦長用信號燈準確地對上了口令。“博納多”號繞過打鐘浮標,4點28分進港,這一招蒙蔽了守軍18分鐘。船員鼓搗著能夠卷開鮮艷米字旗的裝置,但這面頑固的旗子怎么也打不開。

此時,法軍開火了。機槍子彈在頭頂撲哧作響,75毫米口徑炮彈呼嘯著鉆進海里。“博納多”上的士兵以牙還牙,榴彈炮和迫擊炮向碼頭飛去。沒過多久,艦身猛地一震,艇艏沖上魚碼頭30英尺。K連士兵一個個摔倒在甲板上。

2則電報越過海面,飛向美軍艦隊。“猛轟”是通告法軍抵抗。4點38分,“打球”批準進行報復。一聲震天的轟鳴過后,“紐約”號戰艦和“費城”號巡洋艦遵命瞄準9海里外的炮口開炮。

士兵和水手出神地望著火紅的炮彈劃過天空,插進薩非以北的海防炮臺。“紐約”號一發14英寸口徑炮彈打中圖爾角一處高300英尺懸崖的崖嘴,在懸崖上炸開一條20英尺長的槽,彈起的炮彈穿透拉雷魯茲炮臺的指揮塔,塔內法軍無一幸免。坍塌的墻壁上沾滿了炮臺指揮官的頭皮和軍裝布條。

士兵們一陣騷動,慢慢地爬下“博納多”號。每開一炮,他們就撲倒在甲板上,最后被各自的指揮官攆著、推著走向掛在船頭的唯一的攀登網。水壺和煙盒絆進網眼,士兵仿佛一條條網上的魚。回到地面后,士兵們又生龍活虎起來。法軍趕著一頭驢,丁零當啷地將一門小野戰炮拖上碼頭。美軍一陣猛烈的炮火,將他們打得落荒而逃。“科爾”號于凌晨5點靠上磷礦碼頭。L連蜂擁上岸,將外籍軍團趕出碼頭,占領了火車站、郵局和彈藥燃料庫。

3波步兵成功登陸。港口上方的露臺擠滿了一身白袍、從旁觀戰的阿拉伯人。一名美軍少校事后向陸軍部匯報:

一名士兵好不容易迂回穿過一片亂石陣,架起一挺輕機槍,抬頭小心翼翼地瞄準,卻發現身邊圍過來一群一本正經的當地人。各個十字路口猶如網球場看臺,擠滿了伸著腦袋看熱鬧的當地人,他們全然不顧頭頂呼嘯而過的子彈。

中午時分,登陸軍占領了一片寬5英里、縱深0.5英里的灘頭。美軍神槍手摧毀了3輛雷諾坦克,然后掉轉坦克的炮口,對準法國軍營。300名殖民地士兵繳械投降。

一架孤零零的維希轟炸機到港口虛晃一圈。美軍高射炮手的熱情超過了精確度,打得倉庫頂棚和自己的吊桿上子彈橫飛。50毫米口徑的曳光彈仿佛是“舉著割吊機的焊槍”。

法國駐軍指揮官應接不暇,美軍沖進梅爾陣地的司令部,后者及手下的7名參謀乖乖地投降。他們的武器庫只有兩把左輪手槍。除了幾個零星的狙擊手,薩非失守。美軍損失2名士兵,25人受傷。

艾森豪威爾相信自己的運氣,迄今為止他一直吉星高照。只有直布羅陀地道內辦公室的鐘告訴總司令,此刻是11月8日拂曉。這個禮拜天的早晨風和日麗,他既聽不到直布羅陀教堂的鐘聲,也沒看到“噴火”戰斗機從跑道起飛去西班牙和意大利邊界巡邏。艾森豪威爾從帆布床上起身,去盥洗室用冷水洗漱。洗漱完畢,他向馬歇爾匯報:

一切順利……特遣隊的情況暫時還不明朗,在這種時候,我不想麻煩各位指揮官向我匯報。不過,凡是此刻進行精確匯報的戰區,我要獎勵一個月的薪水。我軍已登上東、中兩個登陸點,西線也展開了攻勢。

除此之外,他知之甚少。阿爾及利亞、摩洛哥、華盛頓和倫敦的急電紛至沓來,譯電員還在譯幾個小時前的電報。阿爾及爾和奧蘭來的簡報表明,部隊已登上阿爾及利亞所有6個灘頭。休伊特除簡要匯報了他正在全速前進,第34特遣隊的其他情況一概不知。監聽器監聽到巴頓的宣傳電臺播放著《星條旗永不落》和《馬賽曲》,卻沒聽到巴頓的聲音。

“一旦你身居要職,”艾森豪威爾在最近寫給兒子——西點學員約翰的信中說,“你會發現軍人的職責就不僅僅是帶兵打仗、翻山越嶺、突出重圍或挖散兵坑。此時,軍人的職責一方面是政治,一方面是演說、寫文章、社交……你將成為一個希望躺在吊床上,在如蓋的樹下讀幾本西部雜志的人!”

“軍人的職責”也包括靜靜地等待。時間一分一秒地過去,又接二連三地來了幾份急電,如“阿爾及爾港遇到麻煩”和奧蘭港的抵抗。截至上午9點,盟軍想必已經控制了阿爾及爾郊外的一座機場。

不過,除了得知“村夫行動”有3架運輸機迫降之外,沒聽到任何空降作戰的消息。艾森豪威爾的副官和心腹、哥倫比亞廣播公司前總經理哈利·C.布徹在日記中寫道:“其余36架飛機呢?”一封斷章取義的急電顯示,在摩洛哥的一個灘頭,巴頓打著休戰旗撤回登陸艇。“我不相信,”艾森豪威爾給身在倫敦的參謀長沃爾特·B.史密斯少將的電報中稱,“除非我錯看了喬吉,他絕對不會撤回一兵一卒,包括他自己。”

艾森豪威爾又點了一支“駱駝”牌香煙,回到自己的小辦公室,他答應一個小時內再和吉羅談談。達爾朗上將眼下在阿爾及爾和羅伯特·墨菲談判,這一令人費解的消息讓他很為難。艾森豪威爾記得丘吉爾說過:“只要能爭取法國海軍,你要不惜舔達爾朗的屁股。”那吉羅呢?

他拔下自來水筆帽,以遒勁的筆鋒在信頭上寫道:“指揮官的煩惱。”他列舉了十條懸念。比如,一、“西班牙不祥的安靜。”三、“防守戰已經打響,雖說大部分法軍游移不定,但許多地方卻在負隅頑抗。”六、“吉羅不好應付——他只想掌權,向盟軍索要裝備,卻無心停戰。”九、“不知道空降部隊身在何處,情況如何。”十、“兩眼一抹黑。”

放下心頭的包袱,他放下筆,又仔細看了一遍電文。看來傷亡較小,“預備役行動”“終極行動”“村夫行動”還有待進一步匯報。法軍應戰是出于無奈,但他們沒有布雷、偵察或出動維希潛艇和飛機,防守也只是疲于應付。

但如果指揮官搖擺不定、軍隊作戰不力,法國就不會投降。維希政府在卡薩布蘭卡和梅地亞附近的抵抗似乎陷入僵局。達爾朗瞻前顧后;吉羅在直布羅陀防空洞的某個地方生悶氣;墨菲顯然被俘;許多法國起義人員身陷牢籠;德意兩個軍隊不會坐視不理。況且發動史上最有膽識的海上登陸的目標突尼斯,還很遙遠,遠在天邊。

有時候,他只想爬上吊床,讀幾本西部雜志。