全球化視角下的古代中國

——古代中國與其他文明古國及周邊世界的交流和互動

劉迎勝

一、史前時代的東方與西方

(一)相對封閉的東亞大陸

——古代中國文明發展的人文地理條件

1. 東亞大陸與其他文明中心地理條件比較

欲了解中國在世界歷史中的地位,就要先了解中國以外的其他文明中心。全世界公認人類文明有四大起源中心,即尼羅河下游地區古埃及文明、美索不達米亞古兩河流域文明、古代印度河中游(位于今巴基斯坦)文明及古代中國文明,其中三個分布于北非、近東與南亞北部,只有古代中國文明位于東亞。

除了中國文明以外的其他三個文明生長發展的地域,與東亞大陸相比較,其相似點是均處于水量充沛的河流兩側,宜于發展原始農業,原始人類以較少的投入便能獲得最低限度的賴以為生的生活資料。其優于東亞大陸之處是氣候炎熱,沒有嚴冬,對于原始人類而言生存代價較低。上述尼羅河下游、兩河流域與印度河中游的周邊均為大片缺水的荒漠,使得這些文明中心所處地區呈現綠洲農業文明的景象,其人口與經濟規模均遠小于東亞大陸。

除了文明自身發展的內在動力以外,文明間的相互交流,是經濟文化發展必不可少的條件之一。位于尼羅河下游的古埃及文明與兩河流域的古巴比倫文明相距較近,兩者自古便有一定的聯系。印度河流域的哈拉帕文化與西亞也相距不遠,古人可循海道往來于波斯灣與印度河口之間,考古發現證明古印度河文明與西亞古文明之間亦有往來。而作為東亞古文明的起源地中國黃河、長江流域,從大尺度地理看,遠離其他三個文明起源中心,從中國前往世界其他文明中心需要經過漫長的海路或陸路。這就意味著,東亞文明從地理位置看,相對于其他三處文明中心而言,處于較為封閉的位置。這樣以黃河、長江流域為中心的中代中原文明的交往對象,主要是其周邊的地區。

2. 上古時代的中國及其周邊

1)海陸地理狀況

打開地圖看一下就可以發現,中國所在的東亞大陸雖然面向西太平洋。但是中國海岸并非直接聯系著西太平洋的浩瀚大海,換而言之,東亞大陸所面對的并不是一望無際的大洋,而是西太平洋的幾個邊緣海:鄂霍次克海、日本海、黃海、東海與南海,而這些邊緣海以東,則是一連串島嶼,即今之所謂“第一島鏈”,它們大致與東亞大陸的海岸線相向平行排列。若從北向南數分別為:千島群島,日本列島,即北海道、本州、四國和九州這四個島,下面是琉球,即沖繩,再下面是臺灣、呂宋列島,即菲律賓和巴拉望群島。這些島嶼面積與東亞大陸相差懸殊,其宜農區域與資源均十分有限,西太平洋島弧以東是浩瀚無際的太平洋,在造船與航海業尚未發達起來的上古時代,各島之間及各島與東亞大陸之間互相往來極為不便,不利于人員往來、物質文化的交流與知識的傳播,因而不足以支撐其獨立發展成有世界影響的文明起源中心。

中國古代文明所處的東亞大陸,其北部遠離海洋,西太平洋帶來暖濕氣流的東南季風影響不到這里,自然降水量少,氣候干旱;且因緯度高,嚴冬漫長,是草原、荒漠與森林相間之地,其最具代表性的地域是地處東北大興安嶺與西北阿勒泰山之間的蒙古高原,即俗稱之“大漠南北”。由于地理條件不適于發展早期農業文明。這里的居民以畜牧為業,發明了建造流動居所——廬帳的技術,馴化了牛、羊、駝等食草動物,逐水草而居,以畜牧為生,兼營漁獵。流動的生活不利于發展技藝復雜的手工業。

以黃河、長江中下游地區為中心的東亞大陸,四季分明,降水充沛的宜農的自然環境,宜于發展農業,使其上古居民能夠以較少的人力投入而獲得較多的產出,土地承載能力不但遠高于與之相鄰的北部荒漠草原地區,同時也因為其面積比尼羅河下游、兩河流域與印度河中游的總和還要大,因此其人口繁衍的速率遠高于上述其他三個古代文明起源中心,形成規模巨大的人口—經濟復合體。這個以農耕業為基礎發展起來的巨大的人口—經濟復合體——古代中國文明,是整個東亞經濟與文化的中心。在東亞歷史、文化發展的長河中,數千年以來它長期扮演著火車頭的作用。

東亞大陸的西部古稱“西域”。提到西域,許多人會聯想到“絲綢之路”。與“西域”和“絲綢之路”有密切關系的是所謂“內陸亞洲”(Inner Asia)、“內陸歐亞”(Eurasia)與“歐亞草原”(Eurasian Steppes)的地理概念,這三個概念既互相重合,也互有區別。

“內陸亞洲”指亞洲大陸內部遠離海洋的地區,位于東亞以西、北亞以南、西亞以東,南亞以北,與“亞洲腹地”和中亞的概念相去不遠,大致包括前述之大漠南北(今我國內蒙古與蒙古國)、我國新疆及其周邊地區(我國的寧、甘、青、藏,及今獨聯體中亞、阿富汗及巴基斯坦西北等地)。

“內陸歐亞”指歐、亞兩大洲的相接地帶,包括蒙古國西部、新疆西部、獨聯體中亞、咸海、里海及高加索山南北地帶。而“歐亞草原”的概念則小于“內陸歐亞”,主要指蒙古高原、我國天山以北草原、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦及中西伯利亞與西西伯利亞的草原地帶及東歐的東部,可以大致說東起大興安嶺,西抵伏爾加河、頓河流域。從東亞前往地中海地區的陸上通道,便經過這些地區。

而中國古代文明所處的東亞大陸的中西部,是沙漠—綠洲區與高原(青藏高原)區,也是中國文明與印度文明的自然分割區。這里因自然條件差,交通不便,自古人煙稀少。

東亞大陸的南部,即華南至東南亞的鄰接區,為山嶺眾多的地帶,與黃河、長江下游地區相比,其陸路交通相對不便。

東南亞大陸以南的海中散布著數以千計的島嶼——今印尼諸島。在航海業尚未發達的遠古時代,互相往來也不方便。

與東亞隔海相望的西太平洋島弧大致南北向排列,和東亞大陸的海岸線基本平行。西太平洋島弧與東亞大陸之間為一片狹窄的南北向海域,中國古代的水手從中國東南沿海的港口啟程,只要知道北極星在什么地方,在航行中就不會有太大的危險:如果遭遇到風暴或發生不測事件,向東航行,可能會漂到這一連串島嶼中間的一個,向西可能漂到中國大陸沿海,向北行可達朝鮮,越過對馬海峽則為日本,向南就可進入東南亞。

所以說,東亞大陸雖然從地圖上看,與歐洲與非洲相連,但其間的交往在交通未發達起來的上古時代并不方便。東亞古代文明的代表——起源于黃河、長江流域的中華文明,從大尺度地理看,不但遠離其他三個地處北非、西亞與南亞北部的文明起源中心,其本身亦因為周圍海洋、荒漠、高原與山嶺的包圍,而處于相對而言較為封閉的位置。因此獨立發展起來的東亞文明,相對于其他三個文明中心而言,有很大的獨特性。

2)內陸亞洲與歐亞通道周邊的上古居民

自古以來,處于東亞大陸以西內陸歐亞就不是一個單一的文化范疇。就生產、生活方式而言,其北部,即歐亞草原,主要是游牧、狩獵和半游牧區,其南部主要是內陸沙漠綠洲區。其間,扮演主要角色的是綠洲定居農耕民族與各種游牧部族。如同我國中原漢地與大漠南北的游牧民族之間的關系一樣,自古以來,歐亞草原的游牧民和綠洲農耕民之間充滿著和戰相續的故事。亞洲大陸北方的草原牧民與南方的平原與綠洲農耕民之間是一種既相互對立又相互依存的關系。農耕相對穩定的收成,有利于定居民族發展手工業和高度復雜的社會組織。牧業生產要求牧民不停地轉換草場,使牧民的生活更具流動性。牧區是南方以農立國諸民族的軍事力量的主要組成部分——戰馬,及御冬的皮毛、肉類的主要來源地,而定居民生產的谷物、金屬制品與藥物則是游牧民度荒過冬、居家實用與治療疾病的必需品。游牧民與定居民之間互相對立而又依存的關系的基礎,是久已存在的草原的畜產品和農耕區的農產品、手工業品之間的交換關系。這種交換關系在戰爭時期表現為勝利者對失敗者的掠奪,在和平時代則為貿易和通商。

內陸沙漠的邊緣和其中存在著許多大小不一的綠洲。與中國東部的黃河、長江中下游地區的大規模農耕區不同,綠洲的面積很小。大一些的綠洲縱橫一兩百公里,小的綠洲不超過視力所及范圍。由于綠洲的面積與人口有限,故其經濟規模一般都不大。通常古代的一塊綠洲之內無法生產當地人口所需的一切,因此綠洲居民自古便有遠行貿易的傳統。相鄰的綠洲之間的距離多少不等,少則當日可達,多則須費十余日。內陸亞洲如珍珠般分布的綠洲是長途遠行者天然的中繼站。

內陸亞洲北部游牧民的流動性,與綠洲居民的經商傳統,使他們擁有較東亞大陸東部的農耕民更多的遠方民族的信息。游牧民馴化的牲畜,如馬匹與駱駝,是東西交往的主要交通工具。而綠洲居民的遠行經商傳統,則成為絲綢之路賴以存在的基礎。因此幾乎所有有關絲綢之路的研究都離不開綠洲居民與游牧民族。

游牧民與綠洲居民的流動性,使內陸亞洲的居民多元化。從語言和種族上看,上古時代的內陸歐亞的北部,從東到西主要分布著操滿—通古斯語(Manchu-Tunguz)、蒙古語(Mongolian)、突厥語(Turkic)、薩莫耶語(Samoyed)、芬—烏戈爾語(Finno-Ugar)和印歐語(Indo-European)等民族,南部綠洲農耕區從東到西分布著操漢—藏語(Sino-Tibetan)、達羅毗陀語(Dravida)、印歐語的民族。進入有文字記載的歷史時代,從史料和文獻的角度而言,這一地區的居民使用過包括突厥(包括畏兀兒文[Uygur]、察合臺文[Chaghatai Turkish]等)、藏、梵(Sanskrit)和佉盧(Kharosti)、中古伊朗語(Medieval Iranian)的各種文字(粟特[Sogd]、花剌子模[Khwarezm]、和田塞語[Khotanese Saka]等),以及希臘(Greek)、拉丁(Latin)、波斯(Persian)和阿拉伯文(Arabic)等。因此對內陸亞洲地區居民的種族與語言文字文獻研究,是絲綢之路研究的重要內容。

(二)考察史前東西方聯系的方法

史前時代指人類歷史上文字出現以前的時代。人類發明文字不過才數千年,而沒有文字的歷史時期,要遠遠長于有文字以來的時代。要了解中國與世界的關系,我們不但要關注當代,也要關注中國和周邊地區民族形成的過程及其交往的歷史。

我們中國不但在數千年之前就發明了文字,而且有極為優良的史學傳統。在先秦時代,史官是世代相傳的職業。我們從司馬遷開始,就開啟了不但編修本國歷史,也編修周邊民族與鄰國、鄰族歷史的傳統。從國家層面講,帝王有實錄,有起居注;政府有典有志,有檔案。不但國家注意修史,地方以至家族也講究修史,所以我國還有方志、家傳家譜,士大夫文人還有詩文集,此外,國人還有鑄造銘文、勒石立碑的傳統。因此,我們中華民族是一個歷史文獻極為豐富的民族。因此,講起歷史,國人很習慣于探究歷史文獻。

那么,如何了解創制文字以前的歷史呢?從總體上講,當代學者考察史前時代人類歷史主要使用以下幾種方法,即往往從以下幾個視角切入:體質人類學、語言學與考古學。

1. 種族的形成與分布——體質人類學視角

今天我們若到歐美、非洲,第一感覺就是大多數當地人與我們長相有很大的不同。即使到東南亞,我們也能發現,當地人與大多數中國人有明顯差異。其實人類很早就發現自身有不同的種族,用今天的話講就是有不同的人種。

過去殖民主義者曾經依據人類膚色的不同,來劃分種族的等級。今天我們知道,盡管世界各大洲的人形態與體質相差很大,但他們都屬于同一個生物物種,即智人(學名Home Sapiens)。那么,既然所有的人類都屬于同一個物種,又怎么會形成不同的種族或人種呢?人類學家告訴我們,人種(race),即種族是指那些具有不同于其他人群的某些共同遺傳體質特征的人群。這些共同的遺傳體質特征是在一定的地域內,在漫長的歷史過程中逐漸形成的,是人類對自然環境長期適應的結果。人種總在某種程度上與人類的自然地理分布(通常指公元1600年以前)有關。[1]

1)利用考古發現的古人類遺骸——學科基礎:人種學

近代以來,隨著西方殖民者的勢力擴及全球,西方人文科學中產生了一個分支——人類學,或叫人種學,專門從生物學的角度研究人類的科學逐漸形成的。中華民族是在漫長的歷史發展歷程中,以華夏先民為骨干,融合了許多不同的民族形成的。而史前與先秦時代的中國大地上,除了華夏先民之外,還居住著東夷、三苗、百越、氐羌、戎狄等部落集團。欲了解這些具有不同名稱部落與民族,就要對人類學家對人種的分類有一定的了解。

人類學家對散居世界各地的人種的分類大致如下:[2]

(1)澳大利亞—尼格羅人種/黑色人種

① 分布范圍(15世紀以前):撒哈拉以南非洲、南亞次大陸南部、澳洲、東南亞某些島嶼、南太平洋島嶼。

② 體質特征:

A. 膚色:暗黑、黑褐或褐黃

B. 眼:眼裂大

C. 鼻:鼻根低,鼻寬,鼻孔橫徑大于縱徑

B. 嘴:唇厚,前突

D. 臉:面窄

E. 毛發:波發或卷發

(2)蒙古人種(黃種)蒙古人種(Mongoloid)/黃種人

① 分布范圍:東亞、東南亞、中亞、北亞、美洲

② 體質特征:

A. 膚色:基礎色為黃色(由淺到深)

B. 毛發:色黑,直,須少

C. 臉:扁平、寬大,顴骨突出,顴骨上頜骨下緣處明顯轉折

D. 眼:眼裂狹窄(眼睛顯得細長),眼外角高于眼內角

E. 鼻:鼻寬中等、鼻根較矮

F. 嘴:唇厚

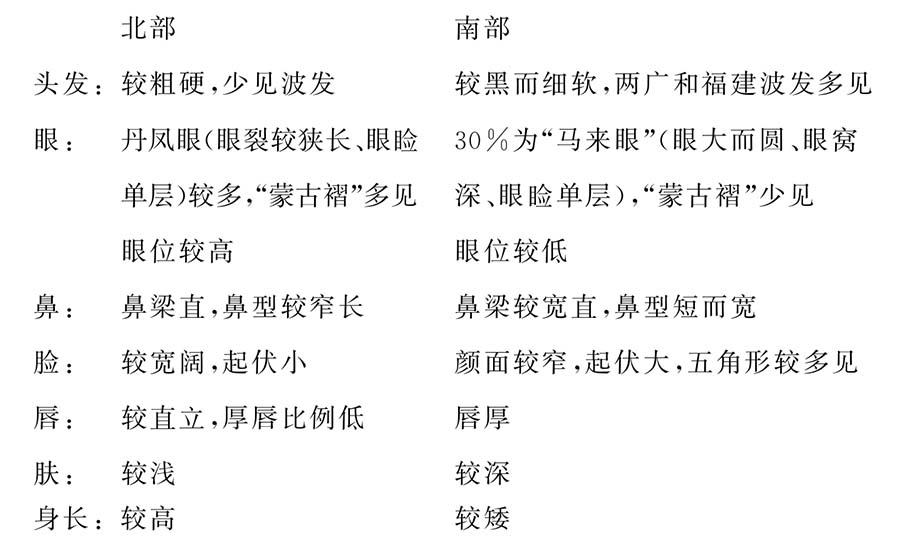

③ 東亞大陸蒙古人種內部的體質差異[3]

(3)歐羅巴人種(Europoid)/高加索人種/白種:

① 分布范圍(15世紀以前):歐洲、西亞、次大陸北部、中亞及北非

② 體質特征:

A. 膚色:區別很大

B. 發:直發或波發,體毛發達,發色多樣

C. 嘴:唇薄

D. 鼻:鼻根高,鼻窄,鼻形前突,鼻孔縱徑大于橫徑

E. 眼:眼窩下陷,眼裂大

F. 臉:顴骨不突出,臉形長

③ 過渡人種:

A. 維吾爾族的體質基礎是北方蒙古人種,但混有高加索人種成分。有學者估計其蒙古人種血緣成分約占70%左右。[4]

B. 蝦夷人/阿伊奴人(Ainu)/千島人種

阿伊奴人是日本列島的原居民,我國唐代史籍已有記載,稱“蝦夷”。杜佑的《通典》在記載我國東北的夫余人之后,有一段文字專門描述這個民族:

蝦夷

蝦夷國,海島中小國也。其使須長四尺,尤善弓矢,插箭于首,令人戴瓠而立,四十步射之,無不中者。大唐顯慶四年(659)十月,隨倭國使人入朝。[5]

20世紀以前他們分布于庫頁島南部、千島與北海道,是蒙古人種與澳大利亞—尼格羅人種之間的過渡人種。其體質特征主要為:身材矮小,發黑、直,體毛發達,膚色淺褐,面部寬大、扁平。見下圖。

圖1 蝦夷—千島人種

2)分子人類學與人類遺傳基因學

分子人類學是分子生物學和人類學交叉產生的新興學科,屬于人類學的一個分支。分子人類學強調利用現代分子生物學的方法與手段,來研究不同人群的遺傳和變異,從而解決單憑體質人類方法不能揭示的問題,如人類的起源、進化以及各人群間分化與融合的歷史過程。[6]其最重要的手段是檢測人類的遺傳標記系統,特別是男性和女性各自攜帶有兩套連續遺傳機制,即只在男性之間遺傳的Y染色體與得自母系的線粒體DNA。第一套Y染色體在男性間的遺傳,從父到子。第二套連續遺傳機制是線粒體DNA。1987年美國加州大學伯克利分校的三位分子生物學家卡恩(Cann)、威爾遜(Wilson)和斯通金(Stoneking)發表了對全球抽樣的147位婦女的線粒體DNA的研究,提出了所謂“夏娃理論”,即當今散布世界各地的人,從追蹤線粒體DNA的角度判斷,均出自約20萬年前非洲的一批人類。而1997年昂德希爾(Underhill)等人,利用在人類Y染色體上的重要發現,對全球取樣的一千多個男性的染色體進行了系譜分析,提出了與“夏娃理論”相對應的“亞當理論”,即現代人產生于非洲,先分出亞洲與歐洲人群,在亞洲人群之下再分出美洲與澳洲人群。[7]而20世紀90年代末,中國旅美學者褚嘉佑與宿兵等人,分別利用常染色體微衛星位點與進化上更為穩定的Y染色體非重組區段的單核苷酸多態性標記,來研究東亞人群的歷史遷移,他們證實人類自非洲遷出之后,由南方進入東亞,然后向北方遷移。[8]

圖2 蝦夷—千島人種

他們的研究對我們認識史前時代中國大地及其周邊地區生活的原始人類,有重要意義。

2. 東亞大陸及周邊的語言分野——歷史比較語言學視角

我們根據自己的生活經驗會發現,在日常生活中,漢語的各種方言中,北京話與東北話非常接近,北京話與蘇魯豫皖交界處的話雖然差別較大,但仍然可以互通,而北京話與吳語區,如上海話,則基本上不能互通。而各種少數民族語言,如滿語、蒙古語、維吾爾語、藏語、傣語、壯語等,與漢語是完全不同的語言。換而言之,語言不但是人類所特有的,是人類區別于其他一切動物,包括自己的近親——猿類的最重要能力之一,同時也是人類民族屬性的標記之一。

語言是怎樣產生的?20世紀90年代,英國牛津大學威康信托人類遺傳學研究中心及倫敦兒童健康研究所的科學家們,對一個三代24名成員患有語言障礙癥的家族做了研究,發現他們均不能自主控制唇舌運動,不僅存在閱讀障礙,且缺乏拼寫詞匯與運用語法的能力。這個病癥引起了學者們的注意,并開始從基因的層面尋找病因。1998年莫納科(Anthony Monaco)等人將尋找缺陷基因的范圍縮小到7號染色體上。2001年10月,《自然》雜志發表報告,稱POXP2基因的一個DNA單位發生異常,造成控制口舌能力的缺失。在此基礎上,德國學者斯萬特·帕博(Svante Pbo)認為,在人類進化史上,正是POXP2基因的突變,造成了人類的語言能力,這一突變產生于約20萬年之前。[9]

歷史比較語言學的開創者是18世紀英國東印度公司職員威廉·瓊斯(William Jones, 1746—1794),他1786年在深入研究了印度的古典語言梵語之后,發現梵語與他所熟知的歐洲古典語言希臘語與拉丁語之間,有非常系統的對應關系,他認為這絕不可能歸結為偶然,只能認為這三種古典語言均源自當時已經消亡的某種語言。這個重要發現使學者們發現了歐亞許多語言之間存在親緣關系,并構建出印歐語系(Indo-European Language Family)的概念。19世紀以后,歐美學者開始以歷史比較語言學的方法,研究亞洲與世界各地的語言。就中國及其所在的東亞大陸而言,19世紀末至第二次世界大戰之前,這里居民所操語言的系屬已經被西方學者大致勾畫出來。20世紀中葉以后,亞、非、澳三大陸的當地學者,在此基礎上繼續研究,也取得了一定的成績,使歷史上中國及其周邊地區的人類所操語言的狀況更為清晰起來。

我們可將歷史上中國周邊地區語言的系屬關系,大致表述如下:

1)印歐語

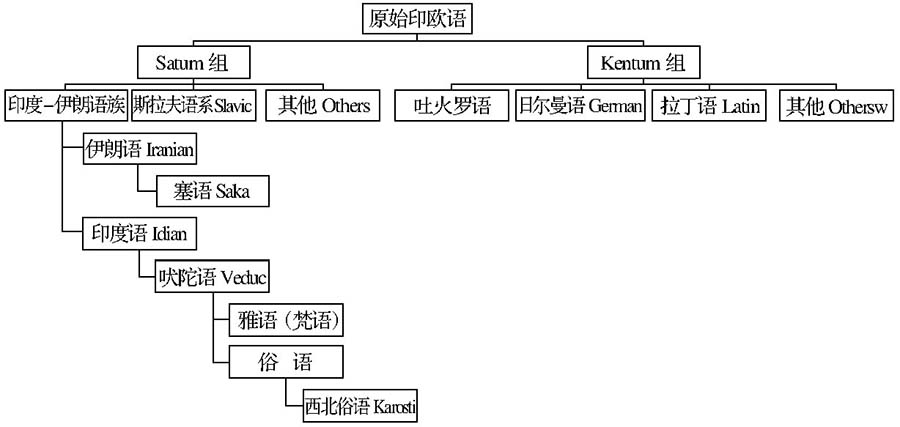

其中之西北俗語,即東漢—魏晉通行于新疆南部的佉盧語。上表可簡化表示為:

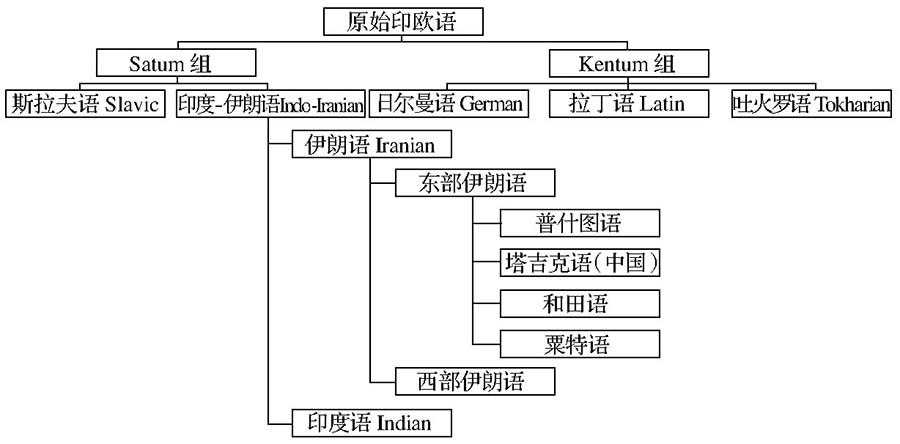

通過以上印歐語系屬表,我們可以發現,我國西部周邊地區操印歐語的民族主要是使用印度—伊朗語族(Indo-Iranian Group)的各民族。在古代我國境內使用的包括粟特語與和田語,當代我國的塔吉克族所操塔吉克語,均屬于印度—伊朗語族中的東部伊朗語系統,惟獨我國新疆發現的吐火羅語屬于印歐語系西部的語言。

2)漢藏—南島語(華澳語系)

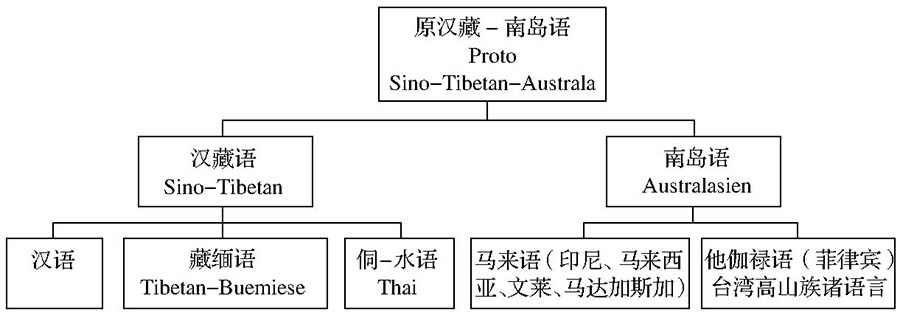

漢語與藏語之間的親緣關系最初是由歐洲學者發現的。18世紀60年代,德國學者迅(Sch?nn)在他的《暹羅語和漢語》(Das Siamesische und das Chinesische)一書中,指出漢語、福建語和暹羅語之間存在著關系詞。此后萊比錫大學講師的孔好古(August Conrady,1864—1925)在其著名論文《印度支那語系中使動名謂式之構詞法及其與聲調別義之關系》(“Eine Indo-Chinesische causative-Denominativ-Bildung und ihr Zusammenhang mit den Tonaccenten”)中,認為漢語和侗臺語有親屬關系。他所謂的“印度支那語系”即今之漢藏語系。[10]而“漢藏語系”(Sino-Tibetan Family)的名稱,則最初系由美國學者謝飛(R. Shafer)提出并使用,[11]后來為我國學界接受。

美國學者白保羅(Paul K. Benedict)在“二戰”中便論證了侗臺語與南島語之間的親緣關系問題,而法國學者沙加爾(Laurent Sagart)則于1993年提出漢語與南島語之間有發生學上的關系。這些發現與觀點,對我國學者有重要影響。[12]他們提出的漢語系譜圖可簡略表示如下:

(1)漢語與南島語、藏語親緣關系論證

在漢藏語研究中,學者們使用的方法中有一種,即以漢字諧聲法為據,將具有共同諧聲部位的漢字,與對比語言中意義相近的詞匯讀音相對照,對比語言中有無共同相關音素。

我們都知道,漢字有“六書”,即《周禮·地官·保氏》中之“六藝”,其“五曰:六書”。鄭玄注引漢鄭司農的話曰:“六書:象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲也”[13],“六書”即古人造字的六條原則,其最后一條即為“諧聲”。諧聲又稱形聲,是一種意符(即形符)和聲符并用的造字法,所造出的字稱為“形聲字”,在漢字中大量存在,這種字通常由兩部分復合而成,其第一部分由表示意義范疇的意符(形旁)擔當,而第二部分為表示聲音類別的聲符(聲旁)。形聲字是最能產的造字形式。意符一般由象形字或指事字充當,聲符可以由象形字、指事字、會意字充當。近年來學者們將上述研究方法擴及“華澳語”研究。

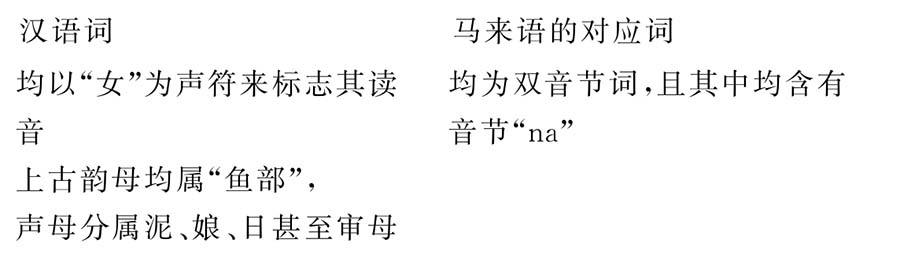

甲 以漢語中以“女”字諧聲的字與馬來語相應詞對比為例:

漢語 馬來語

女 a-nak(女兒)

怒 ga-nas(兇暴)

奴 hi-na(卑賤的)

駑 be-nak(愚蠢、遲鈍)

弩 pa-nah(箭)

拏 be-nah(收拾、整理)

洳 ra-na(沼澤地)

孥 no-na(女子)

恕 lu-nak(溫和的)

茹 na-nah(膿)

如 gu-na(如果)

汝 ke-na(你)[14]

在上述漢語與馬來語對比的諸詞中,可見:

對比的結果是:上述含“女”部漢字諧聲各字所記錄的上古漢語詞有共同的部分,與對應的馬來語構成對照,這一對照暗示了上古漢語與馬來語可能有某種發生學上的關系。而上述含“女”部漢字諧聲各字的這個共同部分,即“女字”所包含的語音,應當是它們的詞根,而詞根之前的音節并不相同。隨著語言的發展,其詞根之前的音節脫落,影響了詞根的輔音,造成它們在《切韻》時代讀音不同。

(2)漢藏語與南島語的親緣關系的進一步論證

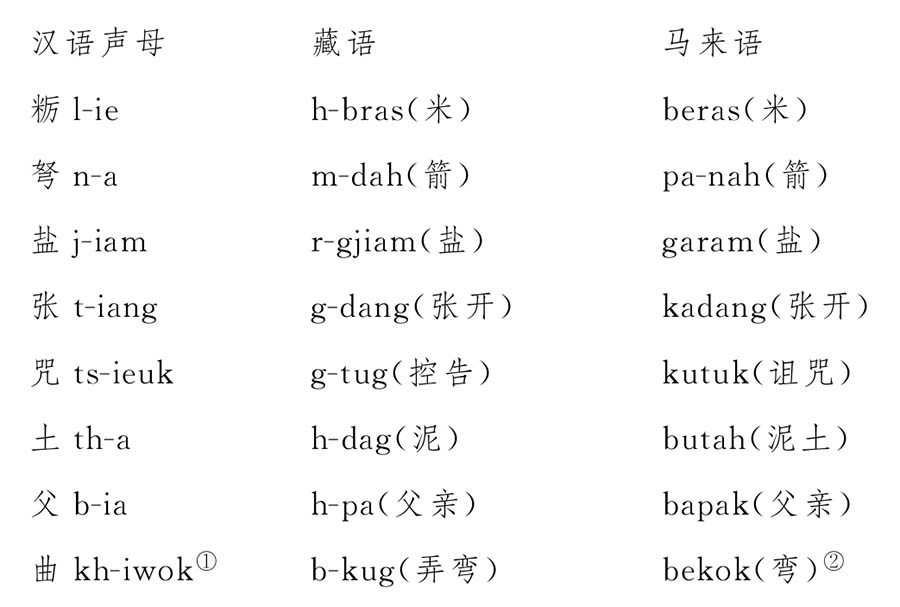

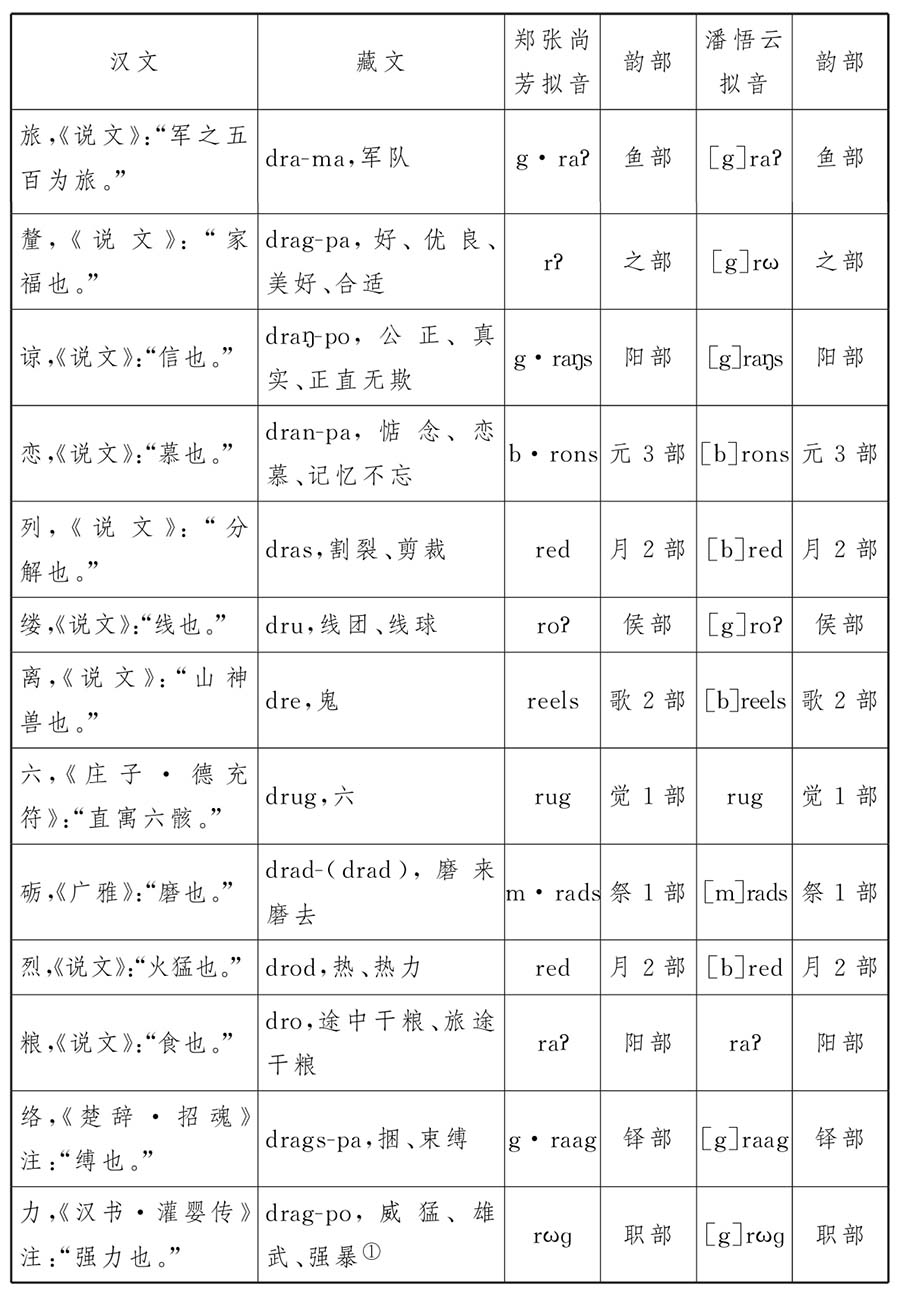

我們再以漢、藏與馬來語若干意義相關的詞的讀音表進行對比:

注:①漢字古音擬音據郭錫良《漢字古音手冊》,北京大學出版社,1986年。

②金理新:《上古漢語音系》,第21—22頁。

從上述對應詞匯的對比可以發現漢、藏與馬來語的親緣關系及發展線索,即馬來語的雙音節詞的首音節,在藏語為復輔音聲母,而在《切韻》時代的漢語為單輔音聲母。這種規律性的變化表明,馬來語代表古老的形式,藏語代表發展過程中的中間階段,而漢語則表示演進的最后形式。[15]

(3)漢藏語與南島語的親緣關系的再論證

我們可以根據上述論證(2)的內容,加上國內學者對有關漢語詞匯的上古讀音的擬音,作進一步比較:

從上述對應詞匯的對比也可以發現,馬來語代表了“華澳語”的古老階段,藏語代表了發展過程中的中間階段,而漢語則表示演進的最后形式。

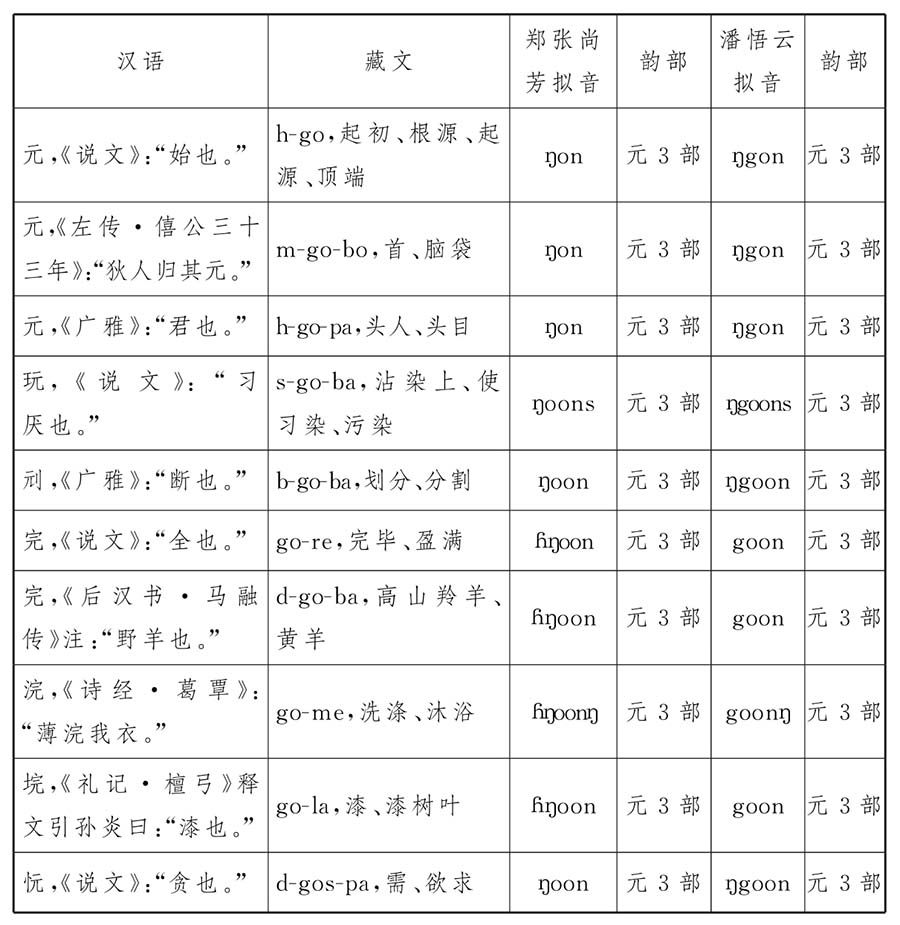

(4)部分諧聲漢字的對應藏語比較

元,《廣韻》與專切,余仙切,合口三等平聲,擬音*jiwen。

上述對比中以“元”為聲符的諧聲漢字,在《切韻》中并不同音,而與之對應的藏文也不同音。但與上述漢字中都含有聲符“元”類似,上述對應藏文字中都含有一個詞根*go。這說明上古造字時,帶有相同諧聲偏旁的漢字其實并不同音,但它們的詞根讀音相同。除詞根之外,它們還應各有自己的前綴。前綴元音脫落后,導致詞根讀音發生變化。

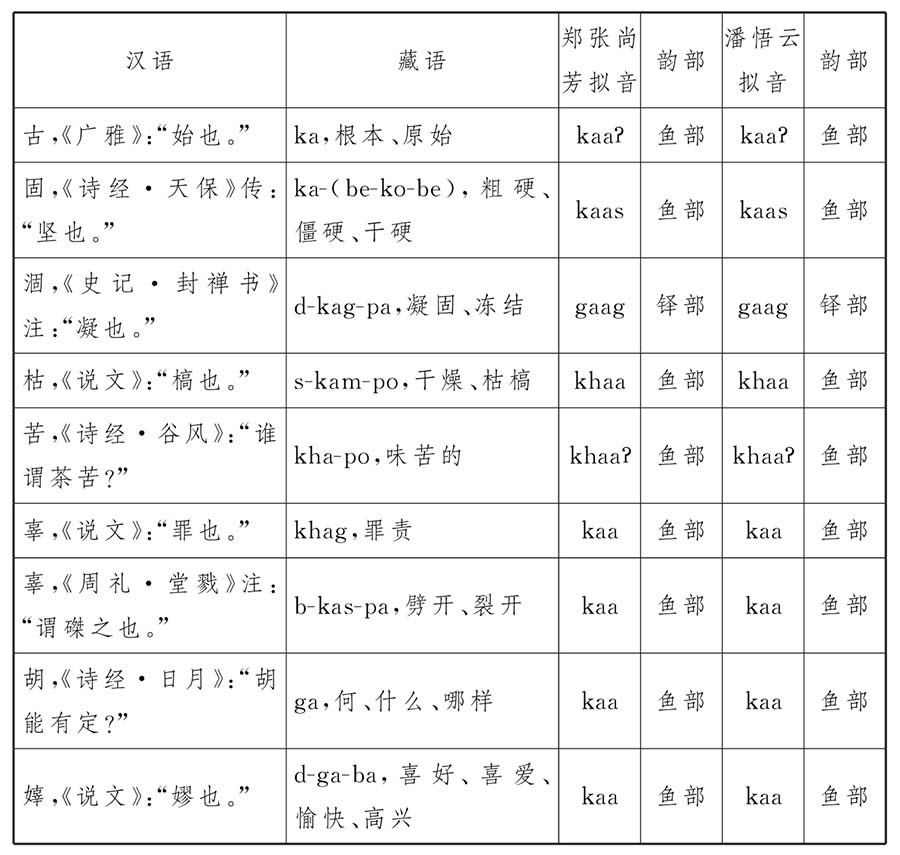

再看一組以漢字“古”為聲符的詞匯的藏語對應詞對照:

上述對比中以“古”為聲符的諧聲漢字,在《切韻》中并不同音,而與之對應的藏文也不同音。但與上述漢字中都含有聲符“古”類似,上述對應藏文字中都含有一個詞根ka/kha/ga。

(5)部分漢語來母字(l-)與藏語復輔音dr-之間的對應關系

值得注意的是,上述漢字除“絡”以外,均為來母三等字(關于韻母的分等,詳見后)。似乎上述中古漢語來母三等字的聲母l-與藏語復輔音dr-之間存在對應關系,但問題并不這么簡單。學者們還列出了如下漢—藏詞對比表:

值得注意的是,上述漢字也均為來母三等字。上述藏文中帶dr-復輔音聲母的詞與帶gr-復輔音聲母的詞構成廣泛的同源關系,而dr-復輔音聲母是gr-復輔音聲母一個變體。[16]

上述語言學的資料提示我們,操漢藏語的居民似為遠古時代從東南亞進入東亞大陸。

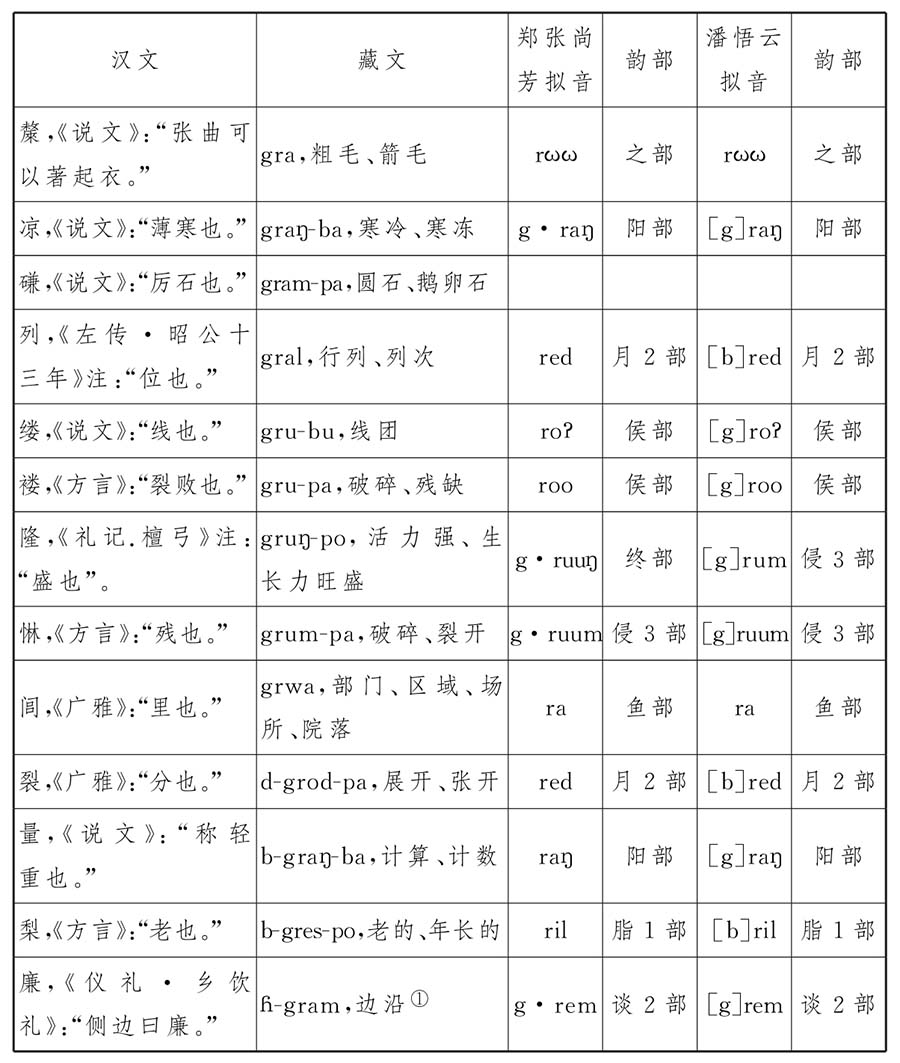

3)黏著語

黏著語(agglutinative languages)是指主要靠詞綴(或稱語法附加成分)表達詞的語法意義的語言,其主要特點為詞匯變格、變位或單復數轉換時,在詞根上添加語附加成分,而詞根本身無屈折變化。在我國及其周邊地區,使用黏著語的有突厥語族各語言、蒙古語族各語言、滿—通古斯語族各語言,及日語、朝鮮語等。亞洲北部地區各民族也主要使用這種語言。其系屬關系可圖示如下:

以突厥語為例,在東部突厥語中,男孩子稱為bala;復數附加成分為-lar;第一人稱單數屬格附加成分為-im,第一人稱復數屬格附加成分為-imiz;時位格附加成分為-da;從格/奪格附加成分為-dan(受元音和諧律支配)。這些語法附加成分,分別受顎元音和諧律或唇元音和諧律支配,因此有以下形式:

bala“男孩”,balalar“男孩們”;

bala-y-?m“我的男孩”,balalar-?m“我的男孩們”;bala-y-?m?z“我們的男孩”,balalar-?m?z“我們的男孩們”;

bala-da“在男孩那里”,balalar-da“在男孩們那里”;bala-y-?m-da“在我的男孩那里”,balalar-?m-da“在我的男孩們那里”;bala-y-?m?z-da“在我們的男孩那里”,balalar-?m?z-da“在我們的男孩們那里”;

bala-dan“從男孩那里”,balalar-dan“從男孩們那里”;bala-y-?m-dan“在我的男孩那里”,balalar-?m-dan“從我的男孩們那里”;bala-y-?m?z-dan“從我們的男孩那里”,balalar-?m?z-dan“從我們的男孩們那里”等。

語言學資料及其研究成果,為我們探究史前我國及東亞大地民族的形成、遷移及文化狀況,提供了有益的途徑。

3. 生產與生活方式的形成(文化)——考古學視角

考古學(Archaeology)是一種介于人文科學與自然科學之間的學科,考古學家根據古人的遺跡來研究古代社會。茲以我國新疆哈密五堡遺址為例,說明考古學在探尋史前人類活動中的作用。

哈密五堡墓地位于新疆哈密市五堡鄉政府西北2公里。南距五堡水庫約1公里,海拔525米。地理坐標為:東經92°49′14″,北緯43°1′52″,面積約7萬平方米。

該遺址于1978年首次考古發掘,1986年與1991年,又先后進行了第二、第三次發掘。經碳14測定,該墓葬群為原始社會晚期階段的氏族公社墓地,相當于中原商周時期青銅器時代的文化遺存,距今約3200余年。1990年被列為新疆維吾爾自治區文物保護單位。

五堡古墓群的出土物中最引人注目之處是,發掘出的干尸中有相當數量的高加索人種(白種人)干尸。由于墓地所處的特殊地理環境和氣候條件,墓室內尸體大多保存良好,是極為珍貴的人類學標本,其中有兩具完整的女性干尸,其時代早于長沙馬王堆女尸約900年,被稱為“金發女”、“睡美人”。據此可推測,這里部分居民的祖先在史前曾從歐洲遠徙內陸亞洲。

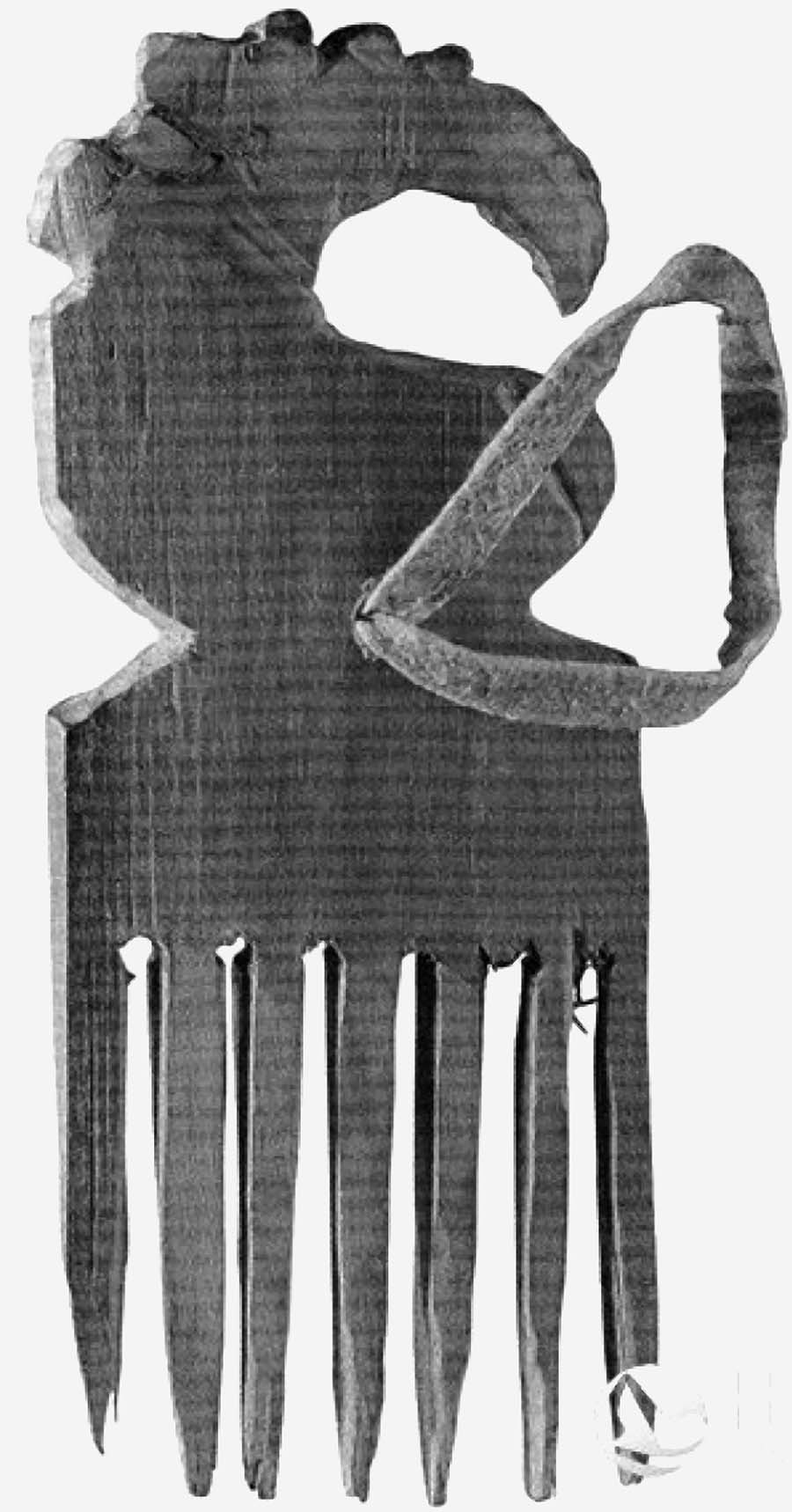

圖5 五堡遺址出土的木梳

該遺址的發掘工作是新疆文物考古研究所會同哈密地區文物管理所進行的,三次發掘共清理墓葬113座。墓區地表近平,不見封堆。區內墓葬十分密集,鱗次櫛比,排列有序。墓葬均為長方形豎穴土壙墓,一般長1.5米,寬1米左右,深1.2~2米。墓室底部有生土或土坯二層臺,高約0.5米,寬約0.2米。二層臺上鋪弧形蓋木,蓋木大多為胡楊,蓋木彼此切合不密,只稍事砍削,相對平整。蓋木下即為哈密五堡墓地墓室,一般長1.1米,寬0.8米左右。墓室內大都葬一人,均側身屈肢,雙腿極度卷曲。

出土物中的皮帽、皮靴、皮大衣及各式平、斜紋毛織物,部分還相當完好。皮革的鞣制、脫脂水平較高,至今仍非常柔軟。毛織物編織精細,質地細密,著色美觀、大方,圖案種類繁多,其中有件毛繡,紅底,繡滿三角圖案,為罕見的珍品。出土隨葬品除墓主隨身鞋帽、衣服外,多為日常用品及生產工具。墓主隨葬器物沒有明顯的數量差別,反映出當時社會尚未有強烈的貧富分化現象。出土隨葬物有各種木器,如木桶、木勺、木梳、木質三角形掘土器等,陶罐(部分陶罐及木桶上施有黑彩和紅彩,主體紋飾均為倒三角形圖案),銅器有青銅小刀、木柄銅砍等,石器有石磨、石杵、石球等,此外還有各種生產、生活工具,如紡輪、骨針、籠頭、馬蹬、鞭等。

圖3 哈密五堡古墓

圖4 哈密五堡古墓

[1] 朱泓主編:《體質人類學》,高等教育出版社,2004年,第319頁。

[2] 以下部分參考了:張實:《體質人類學》,云南大學出版社,2003年;朱泓主編:《體質人類學》,高等教育出版社,2004年;史蒂夫·奧爾森:《人類基因的歷史地圖》,霍達文譯,三聯書店,2006年。

[3] 張實:《體質人類學》,云南大學出版社,2003年,第217—218頁。

[4] 杜若甫、肖春杰:《從遺傳學探討中華民族的源流》,刊于《中國社會科學》,1997年第4期,第143頁;茲據張實:《體質人類學》,云南大學出版社,2003年,第230頁。

[5] 《通典》,卷一百八十六,邊防二,王文錦等點校本,中華書局,1988年。

[6] Я.Я·羅金斯基:М.Г·列文:《人類學》,王培英、汪連興、史慶禮等譯,警官教育出版社,1993年,茲據韋蘭海、覃振東:《分子人類學與歐亞北部人群的起源》,《清華元史》,商務印書館,2011年,第354頁。

[7] Cann R.L., Stoneking M. and Wilson A.C., “Mitochondrial DNA and Human Evolution”, Nature, 1987, 325 (6099): 3136; Underhill, P.A. et al. “Detechtion of Numerous Y Chromosome Biallelic Polymorphisms by Nenaturing High-performance Liquid Chromatography”, Genome Res, 1997, 7(10): 996-1005;茲據韋蘭海、覃振東:《分子人類學與歐亞北部人群的起源》,《清華元史》,商務印書館,2011年,第364頁。

[8] Chu J.Y., et al.Genetic Relationship of Populations in China, Proc Natl Acad Sci USA, 1998, 95(20):11763-11768; Su B, et al. Y-Chromosome Evidence for a Northward Migration of Modern Humans into Eastern Asia during the Last Ice Age, Am J Hum Genet, 1999, 65(6): 1718-1724;茲據上引韋蘭海、覃振東文,第364—365頁。

[9] 參見奇云:《語言基因怎樣被發現》,《大眾科技報》,2002年8月27日;茲據李葆嘉:《從同源性到親緣度:歷史比較語言學的重大轉折——〈漢語的祖先〉譯序》,收于王士元主編:《漢語的祖先》,李葆嘉主譯,中華書局,2005年,第1—102頁(具體見第57—58頁)。

[10] 參見覃曉航:《漢藏語系的研究概況》,《貴州民族研究》,1994年,第1期;并見徐文勘:《略談王靜如和孔好古》,《東方早報》,2010年7月4日。

[11] 孫宏開、江荻:《漢藏語系研究歷史沿革》,收于丁邦新、孫宏開主編:《漢藏同源詞研究(一)——漢藏語研究的歷史回顧》,廣西民族出版社,2000年,第2頁。

[12] 潘悟云:《對華澳語系假說的若干支持材料》,收于王士元主編:《漢語的祖先》,李葆嘉主譯,中華書局,2005年,第242—287頁。

[13] [唐]玄宗李隆基撰,李林甫注:《唐六典》卷二十一,明正德十年刻本,上海圖書館。

[14] 金理新:《上古漢語音系》,黃山書社,2002年,第13頁。原作者所稱之“印尼語”,筆者均改為“馬來語”。

[15] 金理新:《上古漢語音系》,黃山書社,2002年,第22頁。

[16] 見金理新《上古漢語音系》第58頁引潘吾云文。