最新章節(jié)

書友吧第1章 序

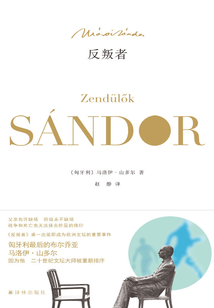

這部小說是一套長篇小說系列中再經(jīng)修改、最新再版的一本。這套長篇小說系列曾于1934年至1947年間,由當時的布達佩斯列沃伊(Révai)出版社出版,全套系列中的三部書分別為《反叛者》、《忌妒者》和《憤怒者》,三部書總共分五卷。第六卷,也就是這一系列收尾的一卷,原名為《藝術(shù)與愛情》,1948年春已經(jīng)準備付印,但最終未能與讀者見面,因為這一年發(fā)生的政治變故迫使我離開了這個國家。現(xiàn)在,這一卷更名為《落伍者》,也為這套長篇小說系列畫上了一個句號。

或許,在這套長篇小說系列完整、統(tǒng)一出版之際,也是筆者應(yīng)該向讀者告知自己寫作意圖的時候了。《反叛者》和《忌妒者》是在第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā)前的十年里面世的,那時候,第一次世界大戰(zhàn)的巨大災(zāi)難還在以余震的形式存留在當時人們的意識里。這三卷也發(fā)行了法文版、德文版和西班牙文版。但是,在1940年至1943年的這幾年中,后續(xù)的《憤怒者》,我只是為了抽屜[1]而寫作,因為隨后發(fā)生的政治變故也沒能給它與讀者見面的機會。現(xiàn)在,借由這新一次的出版機會,1947年第一次面世的這些小說得以再版。在校對樣稿的過程中,我對那段時光的記憶又再次復(fù)蘇,那是一段我在近乎窒息的孤獨中拼命想把我所經(jīng)歷的一切都記錄下來的回憶。

與這些小說的再次相見是令人感到不安的。在過去的四十年中,這些書封存在船艙的貨箱里,在大陸與大陸之間漂洋過海,這也是迫于遷徙的生活境遇。閱讀時,有時會產(chǎn)生那樣的感覺,好像很多我所記錄的,第二次世界大戰(zhàn)開始前的那一段時間的現(xiàn)象,在總體上和局部上都與二戰(zhàn)結(jié)束后的一段時間相吻合。奧斯卡·王爾德說過,生活模仿藝術(shù)。乍一看是那么回事,但是再近一些仔細看卻沒有了意義。生命是一串行為的過程,獨立于精神的影響。筆者從那些已經(jīng)固化了的、變革的風(fēng)險中拼湊出一幅圖畫,之后這幅圖令人驚奇地顯示出,它好像預(yù)見了時代的一些現(xiàn)象。但是,烏托邦總會落在現(xiàn)實的后面。法國有一個說法:越變革越是跟以前一樣——這一句其實更準確。制服和徽章在過去的半個世紀里變換不停,但是那一串行為的過程卻還是一模一樣:專制,扼殺自由的言論和自由的就業(yè),而且還時不時地挑起戰(zhàn)爭,因為寄希望于能以此擺脫內(nèi)部和外部的麻煩。制服有時是棕色、黑色或紅色,但是,那被套進制服里的人卻是一樣的,因為他做著一樣的事情。徽章有時是這個圖案,有時換成了那個,但永遠都是命令式的統(tǒng)治。那命令讓人們把徽章別到胸前,然后限制人們自由地相處。那位老年的德國作家,在小說的第五卷中,在1939年的囚禁中向一位偽英雄述說他生活在其中的窒息和壓抑,四十年后,他仍然在相似的境況里艱難地喘息。在富有節(jié)奏、熙攘紛亂的大市場,民眾的演說家發(fā)表著他的“無階級社會”信仰的言論,今天他仍然在說謊,因為沒有階級只會剩下人群,而沒有社會。

在世紀的大案中,在命令式的統(tǒng)治體制對自由民主的案件中,改變的只有戰(zhàn)略。案件中的材料仍舊是那些。

“市民作家”做出了嘗試,就是對這一時期做出陳述,那么,讀者自然詢問:“格侖們的作品”[2]到底是怎么回事?……“市民”在當今的爭論中成了怪物,被稱為布爾喬亞,成了有著啤酒肚和猙獰面目的剝削者。人們聽到過,在封建制度滅亡后市民創(chuàng)造了一種文明。人們也聽過,市民發(fā)揮了作用:創(chuàng)造。中產(chǎn)階層——在人群漸密集和技術(shù)上以我為主的世界里——繼市民之后,已經(jīng)不再創(chuàng)造,而只是消耗:“消費”,生產(chǎn)出了消費文化。市民創(chuàng)造了不可思議的城市,在人群漸密集的世界里,中產(chǎn)階層將城市連帶空間塞進水泥,取名為住宅。“格侖們的作品”到底是什么?……氣氛。一種氛圍,人的生命在其中,除了存在之外還需要意義和地位。如果格侖中的一兩位仍在哪里存活,在耄耋之年他們被迫般感到,地心引力似乎已不能再把他們留在地球了。

如果我們詢問一個生物學(xué)者:生命是什么?無機物發(fā)生轉(zhuǎn)化,變?yōu)橛袡C物,門檻在哪里?——他的回答是:“生命是一個化學(xué)反應(yīng)。”在生物學(xué)者的專業(yè)領(lǐng)域,這的確如此。但生命還是別的什么,還需要氣氛。格侖們熟知此道,在他們建設(shè)了城市和房屋的同時,還特別為此生產(chǎn)了氣氛……