最新章節

- 第13章 參考書目

- 第12章 政變之日:唯待死期耳

- 第11章 百日維新:圍繞變法的幾次事件

- 第10章 戊戌北上:駛向脫軌的快車

- 第9章 維新者說:湖南之士可用

- 第8章 南京候補:《時務報》與《仁學》的交相輝映

第1章 君子不器 達人成己

對“戊戌六君子”的認知,多少年都停留在教科書的介紹上,直到前些年讀高語罕的《百花亭畔》——這本辛亥革命時期個人回憶錄中講述的一個情景,立馬把高束于史書的人物變成現實時空的一個觀照——六君子之一林旭的夫人,在林旭被害前后的那段時間里,跟隨其父沈瑜慶生活在清政府設置的淮北督銷正陽關鹽厘總局中。幾十年后,我在這個高墻深院的空間里度過了5年的小學時光。

出生在壽縣正陽關鹽務巷的高語罕,戊戌變法這一年他才11歲;生活在正陽關鹽厘總局里的林旭的夫人沈鵲應,時年也才21歲。那一天,林旭被害的消息傳來,督銷總辦沈瑜慶震驚且悲傷,下令讓手下人準備為亡人舉行祭奠活動。與林旭琴瑟和鳴已6年的沈鵲應,撕心裂肺、悲慟欲絕,親擬挽聯,乘坐轎子到正陽關南堤上哭靈。此時的高語罕正提著自家的水壺站在南街上的茶館門口,看到幾乘大轎從面前經過,頭頂轎子里坐著的正是沈鵲應——林則徐的曾外孫女、沈葆楨的孫女。

沈鵲應在鹽厘總局高墻深院里親擬挽聯:“伊何人,我何人,全憑六禮結成,惹得今朝煩惱;生不見,死不見,但愿三生有幸,再結來世姻緣。”正如林旭囹圄里擔心的那樣:“嬌妻尚在江表,莫得一面,英烈之性,必從吾死,不期酸淚如綆。”夫君已亡,“淚痕沾素衣”的沈鵲應,在正陽關的那座高墻深院里一直在謀求終結自己的生命,與林旭來世結姻緣。幾十年后,我在這座已變身為正陽關第一小學的院子里讀書時,孩童們的歡聲笑語完全淹沒了這段歷史,撕心裂肺的哭聲早深藏于青磚灰瓦之中。

歷史真的不遙遠,因為總有身邊的人在追憶或回望,一茬接一茬,讓歷史不會在時光里湮滅,讓歷史變得面目可親,近若比鄰。

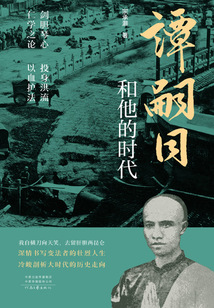

宗承灝的近作《譚嗣同和他的時代》就是這樣一部書,它用生動又深沉的文本讓戊戌變法這段歷史再次浮現在我的眼前,讓我對戊戌六君子的認知愈加豐盈,愈加深刻。

一

宗承灝對歷史的講述帶著明顯的個人色彩,這是史書書寫者不同呈現出的風貌也不同的表現。宗承灝的文字風貌是深思型的,但深思得不墜地,反而猶如春天里的風箏,思緒在藍天上飛翔,思想的翅膀舞動得搖曳多姿,讓人抬頭仰望之時,頓覺天遠地闊,云卷云舒。

這本《譚嗣同和他的時代》寫的是戊戌六君子領頭的譚嗣同。從譚嗣同的家世寫起,這是他成為君子的底色;進而寫他的讀書、游歷和交友,這是他成為君子的必備條件;再寫戊戌年之前的謀事和成事,這是他成為君子的晉級臺階;然后,鋪陳其成為君子的那個時代的戲臺,讓這位君子凜凜然出場——

“世間無物抵春愁,合向蒼冥一哭休。四萬萬人齊下淚,天涯何處是神州?”譚嗣同憂國憂民地吶喊。

“望門投止思張儉,忍死須臾待杜根。我自橫刀向天笑,去留肝膽兩昆侖。”譚嗣同視死如歸的豪壯!

譚嗣同最終以生命為代價,自度,成為君子;度人,喚醒了一個沉默的時代,并借助于一個個歷史的書寫者,讓這種聲音回蕩在歷史的時空里,如杜鵑啼血,綿延不絕,回音環繞。

宗承灝寫譚嗣同的君子之路,鋪陳得極為厚實且扎實。雖然這條路的指向是明確而恒定的,但宗承灝并沒有讓譚嗣同這個高大形象簡單化,簡單化的高大全是戲劇人物,而宗承灝筆下的譚嗣同是一個活生生的人,欲成為君子就要如孟子說的那樣:“必先苦其心志,勞其筋骨,餓其體膚,空乏其身,行拂亂其所為,所以動心忍性,曾益其所不能。”于是,對“舉于”官宦之家而成為君子的譚嗣同,宗承灝寫到了他親人離世的悲苦,寫到了他屢試不中的煩惱,寫到了他與父親之間的血親隔閡、與師傅之間的觀念有隙、與朋友之間的思想博弈……從家族的基因到性格的形成,從讀書獲得知識到游歷開闊視野,從習武練就膽識到做事提升能力,一步步,讓我們看到譚嗣同在成為君子之路上砥礪前行。同時,行走在君子之路上的譚嗣同的面貌,通過宗承灝援引時人的話,真實、鮮明地展示出來。

少年時的譚嗣同,其師歐陽中鵠道:“譚嗣同困于家庭禮法,找不到生而為人的樂趣。”歐陽中鵠的嫡孫歐陽予倩說:“我小時候常見他(譚嗣同),當時瀏陽士子以他走過的地方最多,是邑中最能通達中外形勢的人,他可說是無書不讀。經史詞賦之外,于基督教義、神學、佛學,無不精研,而于政治、哲學,致力尤多。他于文事之暇,喜歡技擊,會騎馬,會舞劍。我曾見他蹲在地上,叫兩個人緊握他的辮根,他一翻身站起來,那兩個人都跌一跤。他寫起字來,喜歡用食指壓住筆頭。人家覺得他無論什么都有點與眾不同。我雖是小孩子,也覺得每見他時,就不由得引起一種好奇心。總之,他是無處不表露才氣縱橫、不可一世之概。”

京師學習時期的譚嗣同,其師劉人熙說:“譚復生嗣同,少年振奇人也。”“譚生好學深思,有不可一世之氣,從余游京師,余甚異自。”

游歷大西北時候的譚嗣同,同游人劉云田說:“嗣同兄弟少年盛氣,凌厲無前……掬黃羊血,雜雪而咽。撥琵琶,引吭作秦聲。或據服匿,群相飲博,歡呼達旦。”

結識了梁啟超后的譚嗣同,梁啟超評價道:“其思想為吾人所不能達,其言論為吾人所不敢言。”

被徐致靖保薦給光緒帝的譚嗣同,徐致靖稱其:“天才卓葷,學識絕倫,忠于愛國,勇于任事,不避艱險,不畏謗疑,內可以為論思之官,外可以備折沖之選。”

二

宗承灝對歷史的回望挾帶著沉郁的氣質,這是他個人的氣質。

我與宗承灝是一個辦公室的同事,他在提筆寫這部書的時候,就告知了我。其年正是新冠病毒肆虐武漢之時,身處安徽的我們經歷了第一段封控時期。在家陪著女兒上網課的宗承灝,排遣焦慮的唯一辦法就是這部書的寫作。這種特定環境下的寫作,讓今天的讀者真切地感到沉郁的基調彌漫在這部書中,特別是書稿的前一部分。

“寫這段文字時,正值2020年的春天。是春天嗎?我不敢確定。樓下小區的花開了,一簇簇開得讓人心驚。春節以來,我就沒出過小區的門,一場名喚新冠的疫情將我困于家中。坐久了起來活動,數著從臥室到客廳八步,從客廳到臥室八步。走多了,讓人心浮氣躁。從每個晨昏顛倒中醒來,下意識做的第一件事,就是打開手機關注疫情數據的變化。手機不敢拿久,各種信息讓人如臨深淵。除了恐懼,還是恐懼,人的其他情緒能力突然都失靈了。事到臨頭才發現,我可真是個惜命的人啊!還好文字可以修改,使它事后看上去呈現出一種虛假的太平。可見文字比人心更不可靠。縱觀歷史,人類文明總是與瘟疫相伴而行。疫病,從來都是人類的天敵。它掀起的災難如同一面鏡子,照見人性的光輝,也照見它的丑陋。”

“譚嗣同獨自躺在床上,三天三夜昏迷不醒,滴水不進,在死亡的邊緣徘徊。所有人都斷定他萬無生存之希望,沒想到這個12歲的瀏陽少年竟有如此堅韌的生命力。他在那個苦寒無比的春天蘇醒過來,如草木再生、燕雀北歸,讓人感到不可思議。很多年后,那個睜眼醒來的早晨歷歷在目,讓當事人感念不已。”

對少年譚嗣同的人生遭遇,宗承灝不但共情,而且把自己融進譚嗣同的身體里,替他悲傷,替他呻吟,替他叫屈,替他申冤。這種“入戲太深”的表現,從那些經過苦吟的句子就可以看出來,從慢節奏的講述也可以看出來,從徹悟后的人生箴言更可以看出來。彼時的宗承灝,已經猶如莊周化蝶,不知道自己究竟是莊周還是蝶。

這正是寫作的最高境界。

寫作這部書的過程中,宗承灝時常把他的寫作體會與我分享,讓他著迷的是,在寫作過程中,就像撿拾一顆顆珍珠,與譚嗣同相關的人物,一個一個隨之而來,在查閱他們、認識他們、寫作他們的時候,就像是收獲一串又一串的珍珠。這讓他一反平時的沉郁之氣,變得一臉喜色,那是收獲者爽朗開心的笑臉,完全沒有了書中文字營造的高峻森郁之氣。

三

譚嗣同的人生從他的名和字里,就得以昭示,不知道這是不是一種注定。譚嗣同,字復生,號壯飛。譚嗣同的生命是為了“壯飛”,“壯飛”的意義在于“復生”。

譚嗣同等戊戌變法的勇士慷慨赴死,真正體現了君子舍生取義、殺身成仁的品行,這是從古至今的君子們追求的最高道德標準——寧愿獻出自己的生命也要成就正義。

宗承灝在這部書的寫作中,錄入了梁啟超對譚嗣同的印象:“面棱棱有秋肅之氣。”20來歲的梁啟超面對譚嗣同時,感到眼前這個人目光威嚴,面帶秋霜肅殺之氣!而此時的譚嗣同不過30歲。30歲的人剛剛而立,本應該有春天般的絢爛和夏天般的火熱,而譚嗣同卻讓生命進入深秋寒冬。因為,他已經將平生的思考和追求沉積于面色中,并立志以殷紅的鮮血喚醒冬天里沉睡的人們,以踐行孔子“志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁”之言。當寫作其哲學論著《仁學》之時,譚嗣同就認定“仁”是萬物之本,不滅不生了。

譚嗣同在生命最后體現出的直面生死、寧折不彎的氣概,在那個以保全和中庸為生存之道的清廷里,是那樣的格格不入。后人感嘆他們的犧牲是何其蒼涼、何其悲壯,但譚嗣同卻認為自己死得其所——

“各國變法無不從流血而成,今中國未聞有因變法而流血者,此國之所以不昌也。有之,請自嗣同始。”

“是日每斬一首級,則異日必有一千倍人起而接續維新!”

壯飛!復生!這就是譚嗣同捐軀的價值!

4年之后,剪掉辮子的魯迅寫下了《自題小像》:“靈臺無計逃神矢,風雨如磐暗故園。寄意寒星荃不察,我以我血薦軒轅。”最后的這句“我以我血薦軒轅”中呈現出的凜然不屈和決絕氣概神似譚嗣同:為國捐軀,矢志不移!

前赴后繼,譚嗣同用生命之血點燃的燎原之火在中國大地上燃燒著,摧枯拉朽。

前赴后繼,一個個歷史的寫作者,如宗承灝那般,用深邃的目光在歷史的長河里打撈,淘盡塵沙,將一串串珍珠撿拾,捧給讀者。同時,也在用各種歷史人物和歷史故事,驗證并強調著孔子的話:

“君子不器”“達人成己”。

作者金妤,中國作協會員、安徽省作協理事、安徽省《淮南子》研究學會副會長、淮南市作協主席。