最新章節

書友吧第1章 代序 品高藝自超

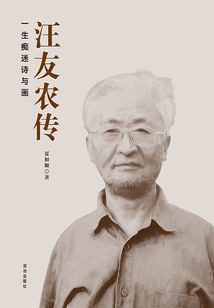

說來也是緣分,因為研究繪畫傳統,研究逆境中的傳統派畫家,新時期之初,一批“人亡業顯”的老畫家進入我的視野,引發了我的深思,蕪湖的黃葉村就是其中之一。記得在1988年末,老學長孫克來電話,他說:“又發現一位黃秋園、陳子莊式的畫家,是安徽的黃葉村,遺作展在中國美術館舉行,你務必來一睹為快。”于是,在那個又一次引起畫界矚目的展覽會上,我認識了黃葉村的高足汪友農。我發現,他像親人一樣始終陪伴著黃老的女兒黃道玉接待觀者。高高的個子,謙和的音容,對師門的真情,給我留下了清晰的印象。

在此后的二十多年中,我又與他多次會面,有時在北京,有時在合肥,而且他經常和黃葉村畫作的另一位愛好者薛祥林在一起。每次相見,他們都以黃葉村藝術傳播者的身份,或提供黃葉村的新材料,或出示新拾遺的黃葉村作品,共同品賞,使我對黃葉村有了更多的了解,便于我為黃葉村畫集寫序。汪友農起初很少談到自己,接觸稍多之后,他才偶爾帶來自己的作品邀我品評,順便談及自己的身世、經歷、創作和藝術見解,我對他的了解也日漸增多。原來,他不僅是尊師重道的傳統守護者,而且更是詩書畫全能、人物山水花鳥兼善的畫家。

1939年,汪友農出生在安徽南陵一個喜愛詩畫的書香門第,自幼即因家庭的培育和熏染,形成了良好的藝術感覺與文化基礎。20世紀50年代初,他父親在黃山管理處工作,汪友農假期中來到黃山,有幸隨嶺南派大家黎雄才寫生月余,年僅18歲,即有作品入選南陵首屆美展并獲一等獎。翌年,他父親調入省圖書館古籍部工作,與著名的女詞人丁寧同事,兩家比鄰而居。汪友農在初中時代就已顯露詩歌才能,此時又拜丁寧為師,進步很大,“文革”前已不斷有詩歌發表,并為他的繪畫注入了詩情。

在那個特殊的年代,汪友農的出身,使他一再遭受不公正的待遇。先是失去了上大學的機會,高中畢業即回鄉務農,一度在縣糧食局工會搞宣傳,不久又失去工作,只能浪跡江湖,側身漆工、民間畫工之列。后來成為南陵新華書店從事美術宣傳的臨時工作人員,在實踐中不斷提高造型能力,創作了受到著名畫家張貞一賞識的人物畫《哺育》,但又被下放農村。然而,挫折跌宕,艱難困苦,不僅沒有影響他的不息進取,反而加倍激發出他學習與創作的高漲熱情。白天勞動,晚間偷讀唐詩宋詞,因畫藝超群,也時常被抽調為各單位畫領袖像。1971年,他由于為南陵師范改畫領袖像顯示的出色繪畫才能,被調入該校任美術教師,成為正式的國家職工,從此開始了他藝術創作的新時期。豐富的生活閱歷,深刻的人生體驗,積極的進取精神,使他追求真善美的詩畫創作在新環境中上了一個新的臺階。他的詩歌不少是反映現實生活的新詩,其中選入《安徽詩歌選》的《拔河》,寫魚米之鄉的體育活動,生龍活虎,氣氛熱烈,比喻生動,節奏鏗鏘,充滿濃郁的生活氣息,難怪丁寧評價說:“你知道寫詩的真諦了。”

汪友農繪畫創作,早期以人物畫為主,關注現實生活,努力反映時代,先后創作的中國畫有《重任在肩》(又名《立志務農》)、《護林》、《稻是隊里的》和《迎春》。畫法風格是水墨寫實的路子,寫實造型,水墨味道,善于挖掘人物的內心情感,充滿濃郁的生活情趣。其中《稻是隊里的》,我在合肥看過原作,描繪放鵝的農村小姑娘,拾起拖拉機后遺落的稻穗,面對自家大鵝伸長頸項的姿態,笑盈盈地把稻穗高高舉起。構思巧妙自然,形象親切動人,具有強烈的藝術感染力。

《稻是隊里的》在平凡的生活情趣中挖掘出深刻感人的主題,通過戲劇化的沖突、準確的造型、真實的細節、狀物得當的筆墨、以空白為背景的傳統手法,畫出了小姑娘從心底熱愛公物的一片真情,因此好評如潮。徐悲鴻弟子楊建侯教授見到此畫后給予高度評價,著名書畫家賴少其也專門邀請汪友農到家做客。

從20世紀80年代中期,汪友農的繪畫創作開始從人物轉向山水。起因是,他畫的《迎春》,敏銳地捕捉到時代變遷的氣息,描繪一位姑娘在風雪中賣自家培育的盆花,呼喚改革春天的來臨,謳歌市場經濟的生機。對此,老畫家黃葉村稱贊說:“你把人物和花卉巧妙地結合在一起,與眾不同,構思新穎,畫面有很強的藝術感染力。”但這一作品卻受到某些極左人士的指責,基于這種情況,黃葉村對他說:“你有能力畫山水,多畫些山水吧。”黃葉村是與張貞一齊名的“安徽五老”之一,是一位從傳統中走出來的畫家,畢生都在竭力潛入傳統深處,再從中生發出來,其生氣蓬勃的意境和功夫老到的筆墨,都顯示出“借古以開今”的成就。1965年,汪友農在張貞一的引介下認識了黃葉村。此前,汪友農的山水畫受嶺南派黎雄才的影響,重寫生,畫實景,畫法接近于嶺南派的“折中中西”,在空間處理上也往往有焦點透視的影響。但在黃葉村的啟導下,他的山水畫發生了重大變化。這一變化體現了從重視自然,到努力學習中國山水畫提煉自然的優良傳統。

20世紀以來,由于晚清中國畫的衰微和西學的引進,中國畫在發展變革中出現了兩種路數,一是引西潤中的融合派,二是借古開今的傳統派。不少融合派畫家,對中國畫的改革或改良,實際上是以西方為參照的,重視師造化勝于重視師古人,重視寫生勝于重視臨摹,重視藝術技能勝于重視傳統文化素養,走向極端者則忽視了師古、臨摹與傳統文化修養。這種藝術趨向一方面突破了晚清惰性傳統的束縛,推動了水墨寫實和彩墨抒情型中國畫的發展,另一方面也在一定程度上遮蔽了傳統的某些合理因素。

然而,黃葉村像發揚了新安派傳統的黃賓虹一樣,并沒有受到上述趨向的遮蔽,而是發揚了傳統的精髓,也正是他的指導,扭轉了汪友農的努力方向。后者在《高處不勝寒》一文中說:“1969年春我帶著黃山寫生稿,請黃葉村老師提意見,老師看了畫稿后說:‘重自然,重復自然不自然。’我聽了老師的批評,茅塞頓開,眼前豁然開朗。”他說黃葉村還指出:“學中國寫意畫,字寫不好不行,當然文學素養差也不行。——你的文學功底還不錯。”從此,汪友農由純粹的對景寫生,回歸了新安派傳統,走上尊寫意、尚造境、重臨寫、講筆墨的道路。

自從1986年汪友農調到地處安徽省會的合肥師范(今之合肥大學)任教,他的生活由跌宕轉為平順。此后,他的山水畫歷程大體可以分為兩個階段。在1999年退休以前,繪畫創作是教學之余的活動。1988年他為黃葉村辦展,既通過黃葉村的成就弘揚了被邊緣化的優良傳統,也在策展過程中加強了對山水畫的研究和思考。對傳統的認識的自覺,理所當然地推動了他的創作。退休以后,汪友農活動于合肥與深圳兩地,有了充分的創作時間,他的創作進入了更加自由無礙的境界。

汪友農的全部山水畫作品,可以分為三類,一類是寫生之作,其中的對景寫生主要是早年所畫黃山景色,比如《黃山人字瀑》。其后則由對景寫生轉為描繪各地風光有一定現場感的實境山水,比如《巴峽圖》和《桂林象鼻山》。如眾所知,中國的山水畫,既講求師古人,也講求師造化,而師造化則是“化古為我”的關鍵。汪友農本著這一傳統,一生去過很多地方——泰山、華山、凌云山、樂山、普陀山、廬山、桂林、三峽、嶺南,加拿大以及東南亞等地,豐富了他的視界,讓他領略了造化的神奇,獲得了印證和發展古法的依據,為他的創作注入了活力。

另一類是臨古之作,中晚年比早年多,作品如《黃賓老筆意》。晚年下的功夫更大,作品如《臨李唐萬壑松風》《臨沈周廬山高》和《改夏圭溪山清遠》等。汪友農的臨古,體現了他對師古人的重視。他對古人的學習,繼承了新安派的傳統,重視對臨而不是死摹,善于通過臨寫,領悟變自然為藝術的奧妙,掌握前人提煉自然而形成的圖式,吸取前人以程式化的手法進行藝術提煉的經驗。

從他的作品可以看出,他學習前人的范圍比黃葉村廣泛,包括古與今、“南宗”與“北宗”。其中有五代宋的李(成)、郭(熙)、董(源)、巨(然)、范寬、朱銳,明代的吳小仙、唐伯虎、吳彬,清代的石谿、戴本孝、蕭云從、“四王”、吳石仙,近代的黃賓虹、張大千、傅抱石、李可染、陸儼少、陳子莊,等等。他對前人的學習,既有概括山巒樹石水流房舍的圖式,也有顯現圖式并發揮個性的筆墨。他對于筆墨的研究,不僅從繪畫入手,而且從影響中國繪畫書寫性的書法傳統致力。

他結識黃葉村之后,懂得了提高筆墨表現力的一個重要途徑就是書法,對書法的重視更加自覺。黃葉村告訴他,抗戰時期自己欲拜新安畫派汪采白之父汪福熙為師,老先生開始很冷淡,后來看到字寫得好才接待了。黃葉村就此說:“學中國寫意畫,字寫不好不行。”從汪友農繪畫作品的題款題詞看,他的書法,20世紀80年代已經寫得蠻好,那時候主要寫楷行,追蹤王羲之、趙子昂,布置規整,風格秀潤。到了晚年,他更在行草中融入碑學的體勢與筆法,得之于《石門頌》與鄭文公為多,用筆毛澀蒼茫,結構似奇反正,變化萬端,風格蒼逸。

寫生、臨古兩類之外的繪畫是創作,貫穿了汪友農的一生。總而言之,可有四種,分別是家鄉風景、祖國山河、心中林泉與古人詩意。其中的古人詩意,主要是李白詩意,或畫李白在南陵寫下的詩篇,或畫李白歌頌名勝之作。因為傳說李白三游南陵,并下嫁愛女于南陵河灣的順沖,汪友農亦曾下放在河灣勞動,其間走訪李白遺跡,寫詩《尋蹤》抒感,故有題上此詩的《李白南陵行》,又由于汪友農曾去三峽,所以畫了寫李白詩意的《千里江陵》。他的古人詩意之作,都是古意而今情,借古人的酒杯,澆自己的塊壘。

祖國山河與家鄉風景在其全部山水畫作品中占有較大比重。前者有《山河萬里》《長城萬里》和《旭日東升》等;后者更多,比如《春到皖南》《南陵丫山》《綠到鄉間》《九華山》和《夫妻樹》。這些作品,或畫黃山,或畫皖南,或畫蕪湖,或畫南陵,雖然未必寫實境,但具有皖南山水的秀麗,還有自己親身經歷的雪泥鴻爪,不期而然地注入了深厚的感情。畫中人物有古有今,不少是當代人,有背雙肩包戴草帽的游人,有少男少女攜手山行,有自己在逆境中感受良深的“夫妻樹”。這兩類作品,集中反映了汪友農的家國情懷和鄉土感情。

描寫心中林泉的山水畫,畫的是體現審美理想的精神家園。這類作品,遠離了城市喧囂,蕩漾著田園牧歌,密切聯系著畫家兒時記憶,比如《山村古木》《云嶺春早》《牧童橫笛》《兒時家鄉多美呀》和《兒時小院夢曲徑亦通天》。畫中可見高山、流泉、云海、帆影、長松、垂柳、紅樹、板橋、泊舟、小院、茅屋、水閣、垂釣。他常常把曾是牧童的自己畫進去,既畫江南美景,又畫兒時感受。在“木欣欣以向榮,泉涓涓而始流”的景象中,寄托渴求回歸自然的感情,表達了“一物我,合天人”的中國藝術精神。有人說,他的藝術創作,從最初的社會寫實轉向了自然寫意,融入自然,寄情山水,確實如此。

汪友農的山水畫,像黃葉村一樣“借古以開今”,大量使用傳統的圖式,丘壑筆墨,古意盎然,又師法造化,中得心源,從大自然中提煉,意境是新的,氣象是新的,感情是新的。畫中某些人造物如橋梁、汽輪等也是前古所無的,點景人物的動作表情更是當代的。從畫法而論,既有疏密二體,又有水墨、淺絳、青綠、小青綠各種畫法,但以小青綠為主。無論何種畫法,他運用起來都得心應手,化古為我,意到筆隨,普遍構圖飽滿,生機勃勃,清麗豐贍,意境和諧,溫雅潔凈。

也和黃葉村一樣,汪友農的山水畫,既得安徽風光之助,又傳承了新安派的筆墨,但是黃葉村由師古人而師造化,汪友農由對景寫生而回歸傳統,兩人稟賦不同,閱歷不同。黃葉村的山水畫大部分創作在新時期以前,而汪友農的山水畫則創作于新時期以來,對優良傳統借鑒的著力點也不完全相同。一般而言,黃葉村山水畫發揚了清初新安各家的傳統,密點干擦,繁而密,蒼而潤,作風更加精嚴繁密清剛,寧靜而富生機。汪友農對以黃賓虹為代表的晚近新安畫家闡發傳統有更多體悟,濕筆為多,善于用墨,又融入了寫意花鳥的筆墨,大筆皴染,氣脈貫穿,生活氣息濃郁,畫風更加腴潤而有骨,散淡而精心,飽滿而松動,一氣呵成而不失精微。

他的花鳥畫也很出色,和人稱“江南一枝竹”的黃葉村相比,題材更加廣泛,意趣更加豐富,色墨更加濃麗。他既畫傳統的“四君子”,也畫花鳥畜獸。構圖多折枝,亦有盆供和叢艷,不但能畫出生活情趣,而且取意祥和美滿,雅俗共賞,如《喜鵲登梅》《虛心直節》《報喜》《夜語》《不群》《余暉》《春色》《后院》《歡歌笑語》《雙喜》《夫唱婦隨》《書畫人生》《百姓人家》。畫法淵源主要是海派的寫意,得于趙之謙,特別是任伯年、吳昌碩為多,多作沒骨,色墨濃艷。越老色彩越濃麗,正如他題畫自稱“老來喜艷色”。

汪友農是一位人品高尚的畫家,更是一名敬業的教師。在南陵,他1984年即被評為南陵師范優秀教師,1985年被選為蕪湖市“為人師表優秀教師”。來合肥后,他依然殫精竭慮地以詩畫所長投入教材編寫,1993年又負責給“全國中師教學大綱研討班”講美術優質課,受到國家教委的好評。他的一生,醉心藝術,寂寞耕耘,不慕榮利,勇猛精進。正因為畫品反映了作者的思想境界,所以,他的藝術既不媚俗,也不欺世,而是不息地尋找并表現真善美。他的人物畫創作,真誠歌頌了平凡生活中的高尚品質,體現了他的社會責任感,而他的山水花鳥畫,既寄予了高尚的情懷,更弘揚了人與自然和諧的中國藝術精神。

晚年居住在深圳蓮花山附近的汪友農,曾經聯系有關方面約我去講學,也希望我同時看看他的作品,飲茶敘舊。可惜當時我的事情太多,未能成行,其后沒有一年,就傳來了他去世的消息,使我感到非常遺憾。

2016年春天,他的老友薛祥林陪著他的愛女汪田霖女士和快婿吳忠先生專程來到北京,告知汪友農先生要我寫序的遺愿。其后我雖然因摔傷而臥床三月余,但寫序的事刻不敢忘,感謝汪田霖女士提供的豐富而翔實的材料,現在我終于寫成此文,作為序言,也作為對故人的緬懷。

薛永年

(美術史學家、美術評論家、書法家

中央美術學院人文學院教授

中國美術家協會理論委員會主任)