最新章節

書友吧第1章 梁任公說李鴻章

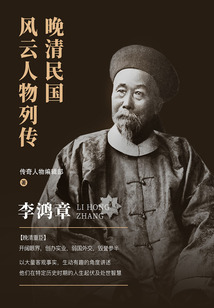

風雨飄搖的晚清,涌現出許多聲名顯赫的人物。而在清朝與各個列強周旋的最后幾十年時間里,最活躍的要數重臣李鴻章。

李鴻章,本名章銅,字漸甫,號少荃,世人多稱“李中堂”,又稱“李二先生”、“李傅相”或者“李文忠”。與曾國藩、張之洞、左宗棠并稱為“中興四大名臣”,他們領導的洋務運動,可以說是中國開啟自身工業化的開端。但是,同為四大名臣,李鴻章的口碑卻是最差的,有人說他是漢奸,有人說他是賣國賊,甚至還有人說他不如秦檜。

那么,李鴻章究竟是怎樣的一個人呢?

我們常說“世界上最了解你的人,往往不是你的朋友,而是你的對手。”

1901年,《辛丑條約》簽訂兩個月后,心力交瘁的李鴻章溘然辭世;流亡海外三年的梁啟超為他寫了一部傳記,叫《李鴻章傳》。

說起梁啟超,他曾經與李鴻章是政治上的死敵,當康有為、梁啟超創辦強學會時,百官捐銀,以示支持。李鴻章也打算捐銀,但梁啟超卻以李鴻章是賣國賊為由,將李鴻章拒之于強學會的門外,絲毫不留情面。

但是,在《李鴻章傳》中,梁啟超說,“吾敬李鴻章之才,吾惜李鴻章之識,吾悲李鴻章之遇”,惺惺相惜之情與流亡臣子的孤憤溢于言表,既悲逝者,亦是自悲。

梁啟超在此書的“序例”中開宗明義,自稱“全仿西人傳記之體”,他批評中國舊傳記體裁“類皆記事,不下論贊,其有之則附于篇末耳”,而司馬遷開創的夾敘夾議式列傳體裁,“后人短于史識,不敢學之耳”,他愿意繼承這一傳統。

縱觀全傳體例,分為“李鴻章之位置”“李鴻章未達以前及其時中國之形勢”“兵家之李鴻章”“洋務時代之李鴻章”“中日戰爭時代之李鴻章”“外交家之李鴻章”“投閑時代之李鴻章”“李鴻章之末路”八大主題,議論風發,既提綱挈領,又順應了歷史時序。

梁任公的“今日世界之競爭,不在國家而在國民”的警告,在大同世界出現之前永遠不會過時。而這也是我們想讓更多人知道這本書的意義。

今天,就讓我們借著梁任公所著的《李鴻章傳》,去了解這位近代史中最具有爭議性的大人物。

梁啟超說:“天下只有平庸之人既不會挨罵,也不會得到贊譽。如果全天下的人都在罵一個人,那么他就可以稱得上是超乎尋常的奸雄;如果全天下的人都在贊美一個人,那么他則可以稱得上是超乎尋常的豪杰。但是——說這些話的人差不多都是些平常人,而有見識、有才干的幾乎一個也找不到。

那么,讓平常人評論超乎尋常的人,難道是一件可信的事嗎?所以說,譽滿天下的人未必不是媚俗趨時的偽君子;謗滿天下的人未必不是偉人。

俗話說“蓋棺論定”,但有些人死了幾十年、幾百年,還沒有一個確定的評價。說好的還在說好,說壞的還在說壞,讓后世論者無所適從。

比如說,有的人被千萬人贊揚,但詆毀他的人也不下千萬個;夸他的人把他捧到極致,罵他的人卻把他貶到極致;他今日所受到的詆毀,恰好可以抵消從前得到的贊譽,他所得到的贊譽,也恰好補償了從前所受到的詆毀。

像這樣的一個人,該怎么評價呢?

答案是:他是個非凡之人。”

在梁啟超的眼中,這個非凡的人指的就是李鴻章。李鴻章環游歐洲之時,在德國見到了人稱“鐵血首相”的俾斯麥,俾斯麥這個人靠“鐵血政策”自上而下地統一了德國,可以說在他的帶領下,德意志真正的強大了起來。所以,李鴻章很敬佩他,請教說:“如果一個做大臣的人,想要給國家盡力辦事,但朝廷上所有人的意見都與他不合,合起來拉他的后腿,在這樣的情況下他還是想按自己的想法辦事,該怎么辦呢?”

俾斯麥回答說:“最重要的是得到皇帝的支持,有他的支持就能獨攬大權,那還有什么事辦不到的呢?”

李鴻章又問:“比如現在有一個大臣,他的君主無論誰的話都聽,君主身邊那些大臣、侍從經常狐假虎威,借君主的名義干涉大事。要是這樣,這個大臣該怎么辦呢?”

俾斯麥想了很久之后才說:“一個當大臣的,假如用真心操勞國事,估計沒有不被君主體諒的,但唯獨在婦人女子手底下辦事,這就不好說了。”

當梁啟超看到李鴻章和俾斯麥的這段話時,對李鴻章心里的氣憤和憂愁、牢騷與煩悶感同身受。所以發出了“敬重李鴻章的才干,惋惜李鴻章的見識之不足,同情李鴻章的遭遇。”這樣的感嘆。

眾所周知,那時清朝的最高統治者不是光緒帝,而是太后慈禧。而當年李鴻章第一次拜見慈禧時,就對慈禧做出了“似有韜略,或無大才”的評價,短短的八個字或許就能解釋他苦悶的由來。

李鴻章生逢大清國最黑暗、最動蕩的年代,他的每一次“出場”都是在國家危急存亡之時,所承擔的都是“最難堪”的事,盡管他竭盡全力在萬難之中為大清國掙得一分之利,但在弱肉強食、弱國無外交的國際大環境中,他作為一個弱國的外交大臣又如何能夠取得平等的發言權呢?

所以,在梁啟超看來,如果國人常因為國恥而憤怒,痛恨和議,而因此將怨恨全部轉移到李鴻章身上,認為他是一個“誤國者”者,這是有失公道的。

在《李鴻章傳》中,他是這樣說的——

現在,李鴻章已經死了。外國人在評價他的時候,都認為他是中國第一人。有一種說法是:李鴻章之死,勢必會令中國今后的局勢發生大的變化。

李鴻章到底能不能稱得上是中國第一人,我說不好,但是現在那些超過五十歲的人,三四品以上的官沒有一個可以望其項背,這個我敢保證是一定的;李鴻章的死會不會影響中國全局,我也說不好,但現在這個政府失去了李鴻章,就如同老虎失去了倀,瞎子失去了說唱的本領,前景堪憂,麻煩越來越多,這也是我敢斷言的。

我倒真心希望外國人的說法不是真的,要是真是那樣的話,我們這樣大的一個中國居然要靠李鴻章一個人來支撐,那中國還有救嗎?

西方有句哲言叫“時勢造英雄,英雄也造時勢”。

像李鴻章這樣的一個人,我不能說他不是英雄。即便如此,他也只是時勢所造就的英雄,而不是造就時勢的英雄。

時勢所造就的英雄都是尋常英雄。天下這么大,歷史這么久,什么社會沒有時勢?所以翻一下二十四史,像李鴻章這樣的英雄,簡直可以說是車載斗量。但是,能造就時勢的英雄千年也找不出一個,這就是中國歷史陳陳相因缺乏新意而不能產生光耀世界、震撼人心的大事件的原因。

我在為李鴻章做傳時,這種感覺始終存在心中。歷史學家在評論霍光的時候常常感嘆他不學無術。在我看來,李鴻章之所以不能成為世界級別的偉大英雄,也是因為這四個字。

李鴻章不清楚民眾的實質,不通曉世界發展的趨勢,不懂得政治的本源,在十九世紀這個競爭進化的時代,還嘗試著小修小補的改良,貪圖一時偏安,不想著擴充國民實力,把中國建設成為威名遠播的富強國家,卻僅僅學習西方的皮毛,便安于現狀,取水忘記尋找源頭,更靠著一點兒小聰明就想要和世界上的著名大政治家相抗衡,出讓大的利益,卻去爭奪一些蠅頭小利。如果不是鞠躬盡瘁,怎么能解決問題呢?

孟子曾說:“在尊長面前不知避諱地大吃猛喝,卻還講求不要用牙齒咬斷干肉,這就叫做不知道什么是最重要的事情。”

這話說得很有道理,李鴻章在晚年所遭遇的樁樁失敗都是因為這個原因。盡管這樣,也不必過分苛責李鴻章吧。那李鴻章畢竟不是個能造時勢的英雄。

一個生在社會里的凡人,一定會被這個社會數千年所形成的傳統思想和習俗羈絆、困擾而不能自拔。

李鴻章沒有出生在歐洲而出生在中國,沒有出生在今天這個時代而生于幾十年之前,無論是他同時代的人還是他的前人,沒有一個造時勢的英雄可以引導他、幫助他,而同時代、同環境的人物已經是那個樣子,停留在那個水平上,自然不能把責任都歸在李鴻章頭上,而且李鴻章的遭遇也和他的志向不能完全實行有關吧?所以我說:“敬重李鴻章的才干,惋惜李鴻章的見識之不足,同情李鴻章的遭遇。”

李鴻章作為一個有思想有血肉的人,其性格是復雜多變,充滿矛盾的。他滿腹經綸,才思敏捷;既溫文爾雅,又奸詐詭異;既爭強好勝、妒賢嫉能,又堅忍寬容、氣宇大度;既能韜光養晦,又能鋒芒畢露;既開放新潮,又故步自封……只有從多個角度認識這個人,才能對其功過有更客觀,更全面的評說。