三 教學對學生身體的監管及其后果

學生身體被排斥和壓制,主要是從學校、班級細微、瑣碎、具體的日常生活中體現出來的。正如我們在探討“學習環境對學生身體的限制”時所講的,教師會創造一個能夠嚴密監視學生身體活動的空間環境。教師除了利用比較封閉、單元格式的空間環境來監視學生的身體活動之外,還通常利用時間來限制學生的身體活動,以此保證教學的順利實施、知識的高效傳遞。時間無時無刻、無處不在,它以一種不被人察覺的、隱蔽的方式規范和限制學生身體。

由于現代科學的興起,以及工業和資本主義的發展,鐘表時間逐漸成了主導社會生活的一種主流時間觀。在鐘表時間觀中,時間是一種稀缺資源,因此,需要通過時間的分配與組織來最大限度地提高生產的效益以及自身的滿意度。Hallowell曾說道:當一個人想到時間的時候,不是一系列的經驗,而是秒、分、小時的集合,因此,人們習慣于延長時間或者節約時間,時間被具體化了。![Hallowell A I.Temporal orientation in Western Civilization and in a Preliterate Society[J].Amer-i can Anthropologist,1937,39(4):647-670.](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 簡單地說,時間就是金錢。

簡單地說,時間就是金錢。

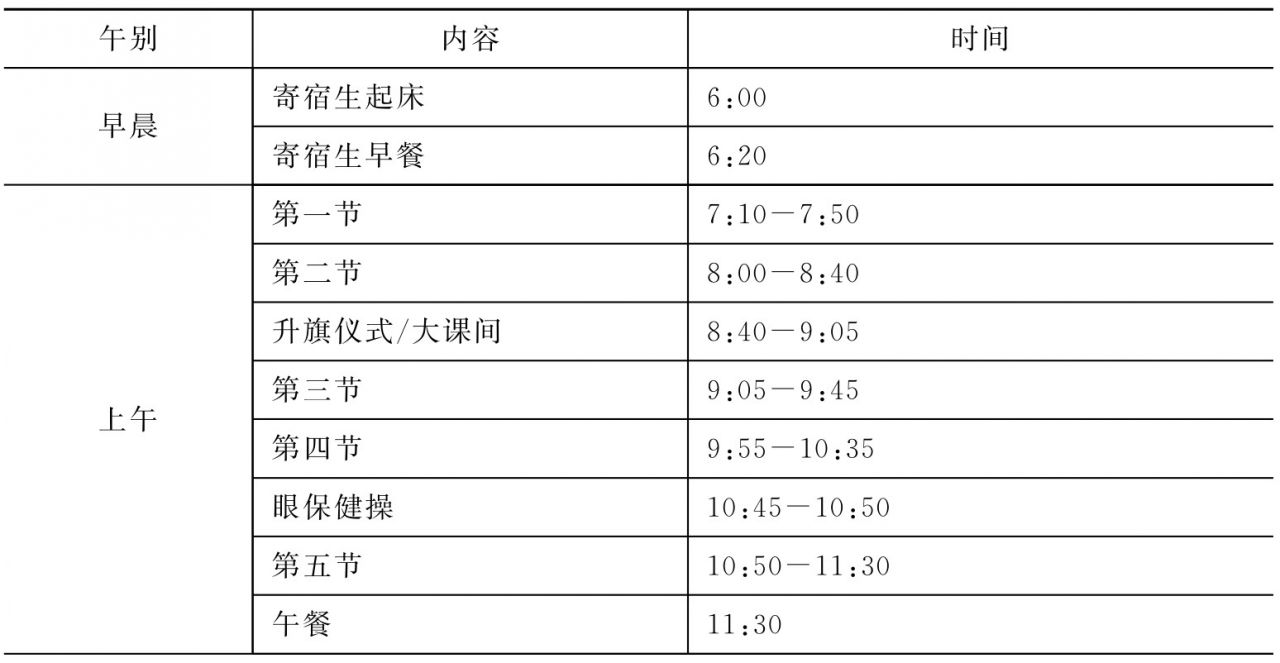

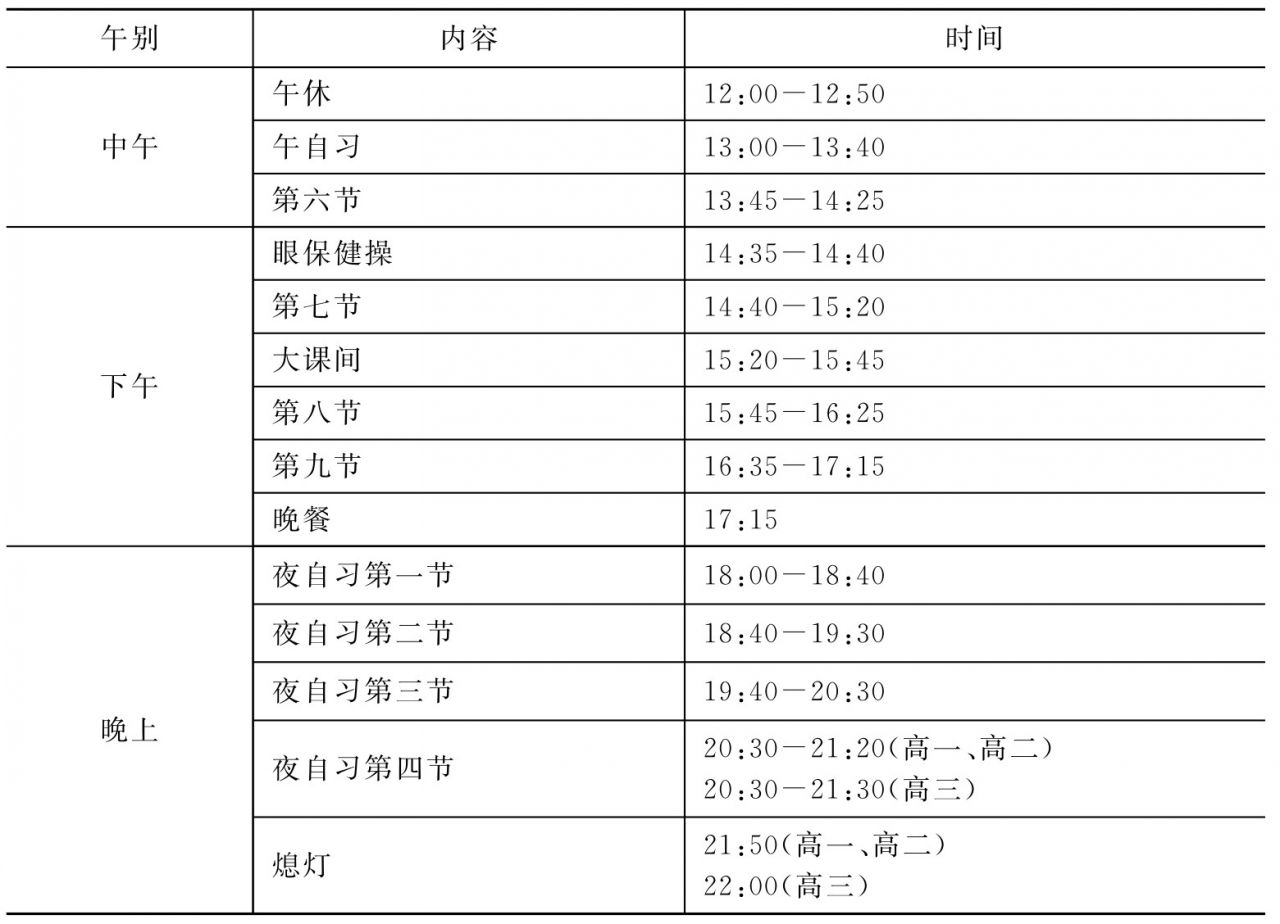

學校場域作為一種學生、教師集體生活的場所,迫切需要通過對時間的精確切分來達到一種良好的秩序和高效的教學。時間的精確切分體現在學校制定的“作息時間表”上。作息時間表使得學生的學習活動成為一個連續的、序列化的活動。福柯認為:“時間單位分得越細,人們就越容易通過監視和部署其內在因素來劃分時間,越能加快一項運作,至少可以根據一種最佳速度來調節運作。”![福柯.規訓與懲罰——監獄的誕生[M].劉北成,楊遠嬰,譯.北京:生活·讀書·新知三聯書店,1999.](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 對時間進行精確切分的“作息時間表”,主要目的就是對學生的身體行動進行精確的、嚴密的監管,將身體置入線性的時間排列之中來對身體進行監管和塑造,減少不必要的身體活動對于學習的“干擾”,使學生形成秩序化的活動,從而將時間“高效”利用起來。據筆者在教育實踐中的觀察,大多數學校會有兩套作息時間表:一套是假的時間表,用來應付“上面的”檢查;一套是真的時間表,用來在實際的教育活動中規范和要求學生(見表2)。

對時間進行精確切分的“作息時間表”,主要目的就是對學生的身體行動進行精確的、嚴密的監管,將身體置入線性的時間排列之中來對身體進行監管和塑造,減少不必要的身體活動對于學習的“干擾”,使學生形成秩序化的活動,從而將時間“高效”利用起來。據筆者在教育實踐中的觀察,大多數學校會有兩套作息時間表:一套是假的時間表,用來應付“上面的”檢查;一套是真的時間表,用來在實際的教育活動中規范和要求學生(見表2)。

表2 一所高中的真實作息時間

續表

注:

(1)早晨無第一節課的一線上課教師7:25前到校,其余職工7:00前到校。

(2)周一上午大課間時間為升旗儀式。

(3)夜自習值班教師督促學生自修和進行個別答疑,18:00上班。

(4)用餐時間說明:本學期繼續實行高一、高二年級與高三年級錯時用餐,具體安排為:

①周一、周二高一高二年級上午11:30用餐,下午17:15用餐;高三年級上午11:35用餐,下午17:20用餐;

②周三、周四、周五高一高二年級上午11:35用餐,下午17:20用餐;高三年級上午11:30用餐,下午17:15用餐。

請班主任告知學生,請任課教師注意上下課時間。

與這位教師的交談,讓人更加相信“時間在學校教育中是一種有限的資源,需要充分利用這些時間資源來進行教學和學習” 。

。

教師:時間表上的6:20-7:10是早讀時間。

筆者:那早飯怎么辦?不吃早飯嗎?

教師:6:30去教室前一般都已經吃好了。

筆者:只有十分鐘吃早飯啊?

教師:嗯。他們午餐也很快(吃完)。12點回教室睡覺,趴在桌子上睡。

筆者:不是好多人都寄宿嗎?為什么不回宿舍睡?

教師:為了節省時間啊。

筆者:宿舍跟教室距離很遠嗎?

教師:不遠。但是可能還是想著來回(宿舍)浪費時間吧?

…… ……

因此,在實踐中真實的時間表也只是一個“擺設”,學校管理者或者教師往往會再從時間表里壓縮學生的身體活動時間,從而節省出時間“專心學習”。因此,即便是時間表上允許身體活動的時間也承載了教師許多的任務、約束。

課間,學生在排隊等著數學老師批改作業。眼看十分鐘的課間休息時間馬上就到了,數學老師終于批改完作業離開了教室。數學老師前腳剛邁出教室,班主任語文老師又來了,她一進教室就怒氣沖沖地喊道:“還有誰沒到小組長那里通關(指語文知識點的記誦要背給小組長聽)? ”幾個學生怯怯地舉了下手。“好,你們等會下課后誰都不準出去,都要去小組長那里通關!”班主任剛走,英語老師就走進教室上課了……

時間在教師的教學、學生的學習中被當作不可逆的有限資源,那么,那些與集體活動不一致、干擾集體活動、影響集體活動進度的個體,面臨的命運只有兩個:一是被排除在集體活動之外,二是成為被改造的對象,被迫與集體保持一致。下面這個課堂學習活動的案例描述可以體現和反映這一觀點。

在一年級的一節數學課上,獨自坐在教室最后一排的李樂天又不“安分了”,他碰碰前排同學的背,然后又拿練習本拍拍前排同學。老師注意到了李樂天的動作,走到他面前狠狠地呵斥了他一頓:“李樂天,坐好了!我不想管你!管你浪費一分鐘,算到其他三十幾個同學的身上就是三十幾分鐘。你耽誤大家的時間不羞愧嗎?! ”被李樂天拍的前排學生小聲插話:“老師,李樂天還用……”沒等說完,老師疾聲喝止:“我不想再聽李樂天的事情,我不想因為他一個人浪費我們大家的時間!”

在這個案例中,李樂天同學顯然是那個跟集體活動不一致、耽誤集體活動的個體,教師對他的行為采取的是一種“禁絕策略”,通過呵斥他坐好、禁止他拍別人,使他能夠不影響集體正在進行的活動。教師的言語中,透露出“已經放棄這個學生”的信息。很顯然,在教育教學活動中,節省時間、珍惜時間已經成了禁止身體動作、身體活動的正當理由。由于這種標準化的時間、制度化的時間限制,學生個體與個體之間的互動、學生個體與教師之間的互動都成了一種需要盡量避免的活動,這些互動需要讓位于學生群體與教師之間的互動。

教師通過教學時間來控制學生身體,已經超越了學校的空間限制,而延伸到學生在課堂、學校之外的活動安排。這種延伸也是教學時間控制學生的另一種方式。這種控制體現于兩個方面:一是,教師布置大量的作業來控制學生在學校之外的活動內容。例如,有學者試圖通過PISA學生問卷的分析,調查上海市學生的作業時間。![沈學珺.上海學生的課外學習時間[J].上海教育,2013(35).](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 調查顯示,上海15歲的中學生每周平均有13.8個小時的作業時間,位于所有參與PISA測驗國家和地區的第一位。初中生的每周作業時間平均為14.6小時,高中生的每周平均作業時間為17.8小時。由此可見,教師布置的作業構成了學生在課堂之外、學校之外的活動的大部分。二是,在學校之外通過輔導機構、培訓機構等再造了一個學校空間,從而使學生的課后時間成了一種新的學校時間。同樣,對于PISA學生問卷的分析,也分析了上海市15歲中學生參加校外輔導機構的時間、聘請私人家教時間。

調查顯示,上海15歲的中學生每周平均有13.8個小時的作業時間,位于所有參與PISA測驗國家和地區的第一位。初中生的每周作業時間平均為14.6小時,高中生的每周平均作業時間為17.8小時。由此可見,教師布置的作業構成了學生在課堂之外、學校之外的活動的大部分。二是,在學校之外通過輔導機構、培訓機構等再造了一個學校空間,從而使學生的課后時間成了一種新的學校時間。同樣,對于PISA學生問卷的分析,也分析了上海市15歲中學生參加校外輔導機構的時間、聘請私人家教時間。![沈學珺.上海學生的課外學習時間[J].上海教育,2013(35).](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 調查顯示,大概有30.5%的上海市中學生會請私人家教。而中學生聘請私人家教的時間為每周1.2個小時,參加校外私人輔導班的時間為每周2.1個小時。教學時間跨越學校空間界限,延伸到對學生的課外、校外身體活動的控制。

調查顯示,大概有30.5%的上海市中學生會請私人家教。而中學生聘請私人家教的時間為每周1.2個小時,參加校外私人輔導班的時間為每周2.1個小時。教學時間跨越學校空間界限,延伸到對學生的課外、校外身體活動的控制。

教師利用時間來對學生進行身體的控制,最后逐漸內化成為學生對時間規定的自覺遵守和執行。這意味著,學校時間對學生活動的控制已經從外在強制轉化成了個體對自我的控制。這種個體的自我控制,比外在的強制更加具有滲透性、彌漫性、隱蔽性,是一種更加嚴厲的控制和規訓。因此,學生會經常審視、計量、評價自己的身體活動,反省自己是否將大量時間投入到排除了身體活動的學習當中,從而衍生出一種不斷審視和檢查自我的主體。教師通過嚴格的教學時間控制來排斥和壓制學生多余的身體活動,造成了以下幾個方面的負面影響。

(1)精確切分和計算的時間,使得學生身體呈現出片段化。時間表將鐘表時間精確地切分成了一個個片段。身體活動被放置在一個個片段化的時間段中,因此,各個精確的時間節點也成了無法連續的片段。學習因而也就是這樣一個一個不連續片段的累加。具有強制性特征的教學時間表與學生可能所需要的學習時間,以及學習活動自然展開對時間的要求有很大的沖突和矛盾,而教學時間表因為其強制性并沒有給后兩者留下足夠的空間。因此,我們會有類似這樣的學校學習體驗:在剛剛投入到一個學習活動中后,時間表提醒我們下一個學習活動已經開始了,因此不得不放棄正熱情投入的學習活動。

(2)時間對身體活動的控制,排除了學生的個體時間需求。時間表的制定,就是為了保證集體活動的高效、順利進行,那些違反集體標準的個人情緒情感、身體活動、切身體驗都是需要被剔除或者需要被改造的。這樣做的后果就是學生的個體時間需要被排除了,他們沒有時間去面對自己的情感、體驗,甚至是突發事件。因此,出現了這樣一種情況——“學生被蚊子咬了也不許撓,因為如果學生都以此為借口做小動作,教學進度肯定會受影響”![馮建軍.規訓與紀律[J].教育科學研究,2003(12).](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 。與此同時,為了保證教學的效率,學校時間表多考慮的是學生群體與教師之間的互動,而學生個體之間、學生個體與教師的互動較少,因而,學生個體的言說、情感、身體活動很難在課堂中得到展現,甚至是被當作浪費時間的舉動而被壓制。正如古得萊得所說的,我們對課堂的印象是“既不是一個很積極也不是一個很消極的場所。這里,熱情、歡樂和憤怒都受到了抑制”

。與此同時,為了保證教學的效率,學校時間表多考慮的是學生群體與教師之間的互動,而學生個體之間、學生個體與教師的互動較少,因而,學生個體的言說、情感、身體活動很難在課堂中得到展現,甚至是被當作浪費時間的舉動而被壓制。正如古得萊得所說的,我們對課堂的印象是“既不是一個很積極也不是一個很消極的場所。這里,熱情、歡樂和憤怒都受到了抑制”![桑志堅.作為一種規訓策略的學校時間[J].湖南師范大學教育科學學報,2014(9).](https://epubservercos.yuewen.com/B23CA4/28709703807063906/epubprivate/OEBPS/Images/note.png?sign=1754962904-iJG7HPuY90xi63Q6jVYS7qMTqk9rxUBQ-0-611a4dc48e4455f6dfe576e7eeaac0ce) 。

。

(3)時間對身體活動的控制,排除了學生的自主選擇性。時間表具有預先設置的特征,它的強制性又使得所有學生的身體活動必須接受這一安排,而無法有自主選擇的機會。學校時間表對于在何段時間該做何事、不該做何事都有明確的規定,學生的身體活動只能按照時間表規定的順序進行。他們的身體像流水線上的產品,不斷地流向下一個教師那里被加工和制作。學生并沒有自主選擇的余地,因而他們大多擁有類似的體驗,而無個體化的和創造性的體驗。