- 狗仔夜行(魔宙·夜行者系列小說)

- 鄭讀

- 12380字

- 2021-05-21 17:20:49

二 凌老師

1

我們在張錫的死亡現場待了十多分鐘,徐浪查找各房間時,我聽到客廳角落柜子下有響動,蹲身用手電筒往里照,黑暗中有對發光的亮點在浮動,我找到了殺害張錫的兇手——一條蜷成一團、昂頭的眼鏡王蛇。

我們輕手輕腳退后。離開前,徐浪戴上手套,用左手在紙上寫了“內有毒蛇”貼在門上,然后把房屋和院子的門打開。尸體這種情況,明天一早就會有人聞到臭味報警。

車開上土路,擋風玻璃撞碎雨珠,雨水岔開分流兩旁,前方是照亮的沙土路和雜草,二十分鐘后才見朦朧橙光,車行駛到高速路上。兩次,我們都在短時間內找到人,但找著的都是尸體,心中難免郁結。而認定的嫌疑人付璧安仍不知所蹤。

“接下來怎么做?”回到酒店,癱倒在自己的床上,我連洗漱的力氣都沒有,朝徐浪的方向問。沉默了一段時間,聽到他說:“明天再看吧。”

我是被手機鈴聲叫醒的。祝沛蓉來電,說今早警察發現了張錫的尸體。我正猶豫是否跟她說昨晚的情況,徐浪拿過手機跟祝沛蓉說,張錫也是被人殺害的,殺害你丈夫的兇手很可能不是張錫。“我們會接著幫你調查,暫時不用加錢。”

將這些信息透露給受害者家屬,不僅不會減輕祝沛蓉的傷痛,還可能火上澆油,我不懂徐浪的用意,“為什么這次不收費?”

“付璧安不怎么好找,我沒底。”徐浪說。

調查至張錫尸體,線索基本閉合。我們對接下來的行動毫無頭緒,我洗了個澡,出來看到徐浪坐在床沿看著一張紙。

“看什么呢?”

徐浪把彩印紙遞給我,是在張錫干貨鋪抽屜里拿的基督教義宣傳單。

上面是一則雞湯故事:有個人被上帝帶去參觀天堂和地獄。他首先來到地獄,看到一群人圍著大鍋,每人手里拿著只能夠到鍋里的湯勺,但勺柄卻比他們的手臂還長,所以沒法喝到湯。這里的每個人都瘦骨嶙峋,絞盡腦汁想辦法,仍吃不到食物,感到非常痛苦。接著他來到天堂,這里的人也圍著大鍋轉,也拿著長柄勺,但都笑容滿面,因為他們懂得分享,知道用自己的長勺喂養對方。

“宣傳對象是張錫這種進去過的人,讓這些犯過罪的人加入基督教,改過自新,互相幫助,傳單上的地址是張錫的店鋪,可那不是個能聚會的地方。”等我看完,徐浪說。

“我們再去看看。”我提議。

2

現在是金洲農貿市場的營業時間,人山人海,張錫的店鋪大門緊閉。周圍商販說早上警察來過,應該是發現張錫的尸體后來復查的。徐浪認為,張錫印那一大摞宣傳單,目標是出獄人員,如果找到尋址過來的人聊聊,說不定對接下來的調查會有幫助。

我朝徐浪努努嘴。張錫店鋪對面,是家門庭若市的干果店,店門前有個攝像頭,用來監控顧客停放在外的兩輪車。店鋪之間相隔近,張錫的店鋪也在攝像頭的范圍內,干果店門外貼著一張告示:請看管好自己的車輛,丟失自負。徐浪心領神會。

我租了輛電動車,到干果店外停好鎖住。去店里試吃堅果,詢問店長價格,逗留半小時后,讓店員包了一大盒堅果禮包,門外的電動車,早被徐浪開走了。出門后,我假裝來回尋找,折回店中,焦急地跟店長說停放在外的電動車不見了,車座下放了貴重物品。店長帶我到店內一間房間,指著電腦說:“店里比較忙,監控錄像都在里面,你自己看可以吧?”

我點開錄像文件夾,發現監控只保留一個月的記錄,我把內容拷進U盤,離開市場。徐浪已經還好電動車,在一棵榕樹下等我。開車回程途中,我把錄像導入電腦,快進,辨別這期間出入張錫店鋪的可疑人員。

刑滿釋放人員,因為長時間跟社會隔離,剛出獄后,來到市場這種具有“人氣”的地方,舉止和行為會很別扭,縮手縮腳,探頭探腦,有的人會提著一個過時的包,或穿著不合時宜的衣服,基本都留寸頭。我很快找出六七位這樣的人,可單憑模糊的錄像,無法得知確切身份。直到出現一位開著摩托車來的人,光頭,提著一個黑色布包,下車后從口袋里拿出一張折疊的紙,展開出示給門外的張錫看,張錫邀他進店。我記下了摩托車的車牌號。

因為之前做狗仔常要追蹤車牌,我認識一些匿名的車管所人員。我找他們拿到光頭男的信息,他一周前剛出獄,現在在家人開的沙縣小吃幫忙。

店址在廣州南站附近,徐浪順路轉去光頭男蹲過的番禺監獄,在監獄附近的墻上,貼有張錫所印的基督教義宣傳單,看來光頭男是從這里獲知了張錫的店鋪地址。

在離店面200米遠的地方停好車,徐浪拿出一頂黑色鴨舌帽,把頭發收攏,塞進帽中。下午2點,持續半月的雨已停,日頭高照,眼前明晃晃的一片。我們走進店里,飯點已過,人不多。光頭男穿一件背心,在柜臺前坐著。

我們坐下,他過來問:“兩位吃什么?”

“有啤酒嗎?給我先上兩瓶啤酒,冰的。”徐浪抬頭說,“再給個杯子。”

“蔥油拌面和豬腦湯。”我說。

等光頭男進廚房,徐浪拿出那張基督教義宣傳單,平放在桌面上。光頭男端了吃的過來,徐浪點了點宣傳單,提高聲調問我:“你說我去不去,聽說包吃包住有錢拿。”

“地址在南沙區,可以去看看,要不要參加再說。”

“你們,”光頭男看了看我倆,“剛出來?”

“他是。”我指了指徐浪,“你怎么看出來的?”

“這不是只有出獄人員才可以參加嗎?”他拉了一張椅子坐下,“我前幾天剛去過這個地方。當時那個張錫給了我500塊,說活動不想讓外人知道,在紙上畫了個新地址給我。”

開了話頭,徐浪給對方倒了三杯啤酒,很快就從他口中套出了地址。那個地方是間大倉庫,因為張錫涉嫌謀殺在逃,光頭男看到新聞,在前天報了警,如今那個地方已被警察查封。

3

倉庫位于天河區森林公園附近的工業園中。白天工業園有管理人員看管,我們等到深夜才行動,把倉庫大門上貼著的封條割開,開鎖,進入倉庫中,再把門掩上。從窗戶漏進的月光看,大致可以推測出倉庫高達8米。我很快適應了室內環境,但前方的黑暗深不見底。腳踏在地上,縱使小心翼翼,仍被空間放大聲響,在倉庫里環繞。

“我們各自沿著墻的邊緣走,測測長寬,順便看看有什么線索,到里面會合。”徐浪低聲跟我說。

我突然想到廢棄車廠平房內詹世安尸體的畫面,心中一凜,建議道:“還是一起行動吧。”

我用步幅測出倉庫深度約28米,寬度10米,中間空地上散放著一些坐墊,墻邊堆放著一些折疊椅,看來這里確實做過聚會場所。堂中一側搭了很多小隔間,里面皆放著一張床,“24小時封閉式管理,”徐浪說,“不是邪教就是傳銷。”

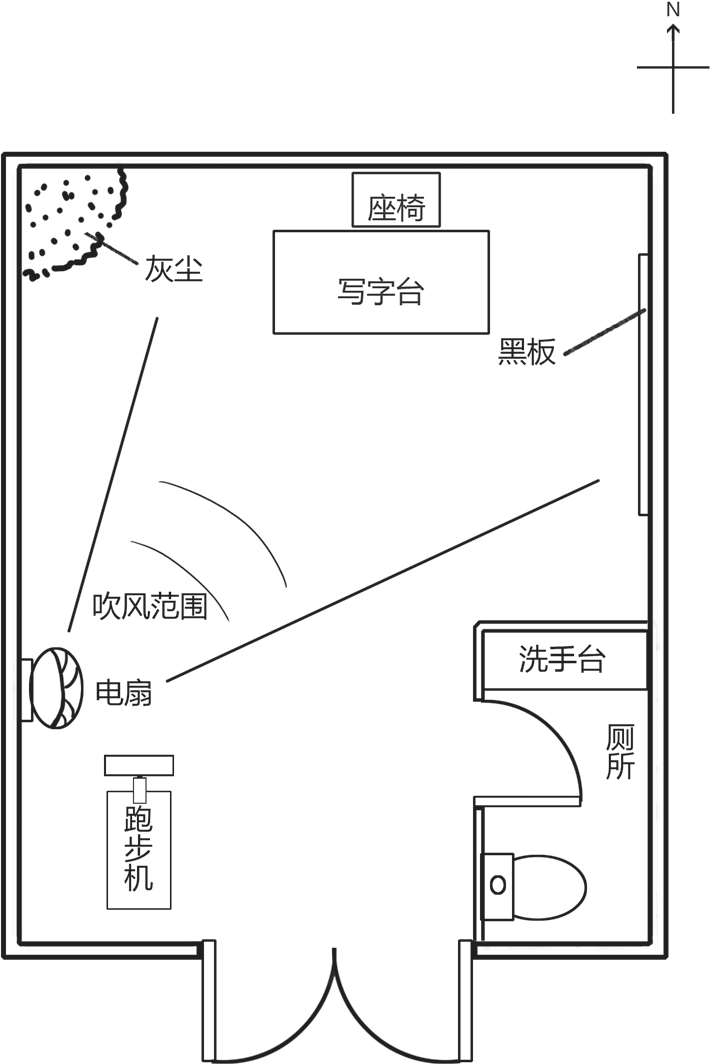

抽屜、柜中空蕩,料想警察已把大部分文件和資料搜走,我們沒找到什么東西。倉庫深處,還有一個密碼門,密碼鎖已被卸下。徐浪用熒光照密碼屏,記下印有指紋的按鍵數字。推開門,用手電光大致觀察室內,這是個50平方米左右的辦公間,門的左邊放著一臺跑步機,跑步機一側的墻邊,安裝著一臺壁掛風扇。門右邊有間廁所,廁所外不遠處的墻上用釘子固定著一塊長約5米、寬約3米的黑板。房間里放著一個寫字臺和一個座椅,西北的墻角堆起一小撮灰塵,根據地上的痕跡推測,這個角落曾放著一個面積有一平方米的保險柜,之所以不在,可能是因為打開需要時間,偵查人員索性搬走了。

我從廁所舀了勺水,蹲在房間正中,慢慢把水傾倒在地上。地上的積水形成細流,像一條小蛇蜿蜒流向門外。徐浪站著用手電光照水流,疑惑不解地俯視著我。

“地勢朝向門外。”我站起,用手電光朝內照射,“但位于地勢高處的房間西北角,被搬走的柜子的下方,卻隆起一堆灰塵雜物。”

徐浪走向墻角,用腳扒拉那堆粉末,蹲下身研究灰塵的構成:塑料泡沫粒、頭發,還有沙塵。

“都是輕質物。”我說。

假如一間房地勢靠內,那深處的家具底下日久一定會有很多雜物。珠子、硬幣、瓶蓋之類會滾動的東西最多。但這個房間的地勢朝外,深處墻角卻堆積雜物,且雜物都是輕質物,勢必有定向風力在朝內作用。單靠門外吹進來的風灰塵無法達到這種往內堆積的狀態,因此可推測在房間東南角,有股風長久朝對角吹拂。

“風扇?”徐浪回身看向房間的左右墻壁。

風扇在西南(左),黑板在東(右),風力會把粉筆灰等輕物吹向東北(右上)墻角,但現在這些輕質物卻在西北(左上)墻角,可見辦公室的東南面應該曾有一臺風扇。

“左右兩面墻都有風扇不合理,假設這臺西面的壁掛風扇曾經掛在東面呢?”我分析道,“可能是黑板過大,要裝在東面墻,必須先將風扇卸下,騰出空間。之后再把風扇裝到對面的墻上,使房間恢復正常。”

徐浪彎曲食指和中指,敲擊黑板面,發出“哆哆”聲。“是想用黑板遮住墻里的東西?”

“卸下來看看。”

黑板四角被鐵釘釘住,我們拿折刀嵌入縫中掀起。黑板后面果真藏有東西,是一幅巨大的廣州市地圖,由純黑色線條繪制而成,布局清晰,細節精準,哪怕是臨摹,繪畫者的功底至少也在五年以上。我用相機拍下地圖。

“看這里。”徐浪指著屏口一村某間老屋的圖形,上面有被釘子扎下的細坑。地點正是張錫的死亡現場。我受此啟發,把光束上游,定在陳田村上,同樣發現一個釘子扎過的坑——這是詹世安的死亡地點。

“詹世安家也被扎過。”徐浪找到第三個地點,看來這是一張犯罪地圖,有人在上面用小釘子做過標記,后來釘子拔掉,留了坑。

張錫所屬的組織果真與詹世安的命案有關。

我從辦公桌的筆筒里拿出一支紅筆,在發現的三個坑洞上畫上叉號。經過半小時的細細搜尋,我們總共在地圖上畫出九個叉號。除去三個已知的地方,還有六個地方,可能已經或即將發生命案。

但由于地圖細節模糊,加之有的地點是小區和高樓,我們無法得知具體樓層和房間,因此只能大致記下范圍,準備明天白天前去暗訪。

4

隔天,祝沛蓉打電話過來,讓我們有空去一趟。

這是我們第三次到她家,一位身上帶著一股淡柑橘香氣的年輕女子開了門。我們以為是祝沛蓉的朋友,后來得知是她剛雇的保姆。這次祝沛蓉的狀態比前兩次更糟,如果說之前頭發只是灰白,如今則是干枯和銀白,看起來像無力回天的重癥病人,支撐身軀的靈魂沒了,奄奄一息。她說:“前天起床時摔了一跤,身體很虛弱,請人過來照顧一陣。”

“這是今早在世安書中找到的紙條,”祝沛蓉的手顫抖著,遞給我們一張紙條,“上面有個陌生地址,我想著或許有幫助。”

紙條上的地址是用宋體字打印的,在越秀區大德路段的一座爛尾樓內。這座爛尾樓于2011年開建,后來由于幾位合伙人產生矛盾,建了一半后停工。2013年新開發商接手,但只把底下十層樓做了修繕,后來又廢置了。附近地痞看大樓無主,接管并低價出租,沒做登記身份的工作。十層以上的框架,有些流浪漢入住其中。導致大樓呈現兩種局面,底下十層的窗臺有不銹鋼欄桿,陽臺盆栽枝葉招搖,晾著衣服,富有生活氣息。十層以上似無牙的嘴,日與夜,黑漆漆,風直貫而入,吹落一陣煙塵。對比昨晚找到的“犯罪地圖”,上面并沒有這個地方。

整座大樓電梯停運,只有一道樓梯貫通。紙條上的地址是1002室。上樓之前,我們看向窗臺,朝北,安有欄桿,晾衣架上并無衣物。這座樓每層有兩套房,在樓梯兩翼,樓道墻壁貼滿小廣告和一些用黑漆噴寫的臟話,角落堆滿垃圾。雖然租住這里的大多是貧困者,但每戶門前尚算干凈,從門外貼著的鮮紅對聯看,他們并沒放棄對生活的希望。

悶熱的天氣,我們一口氣爬上十樓,汗水濕透T恤。我謹慎地敲了敲門,良久無響應。等徐浪上場,誰知他摸了摸身上的衣褲袋,跟我說:“壞了,工具落車里了。”

“一起下去拿。”他攬住我肩膀,推不情愿的我下樓。

“怎么回事?”我直覺他是想換地方說話,走到樓底下才問他。

“你發現沒?”徐浪邊走向汽車邊說,“樓下902室和1002室的對聯,還有門口擺放的盆栽一模一樣。對聯樣式有多種,內容更是千差萬別,縱使兩戶相識,買回同一副對聯和同樣的盆栽這件事的概率也極低。這太巧了。”

我拉開車門:“可能有詐?”

“嗯,”徐浪關上車門,打開車窗,點煙,說,“代入罪犯的角度,假如你在1002室內埋伏,為了讓來者降低戒備,你勢必要在門口裝飾一番,使外觀看起來像正常人家,但時間緊急,你只好照著樓下住戶的門口依樣畫葫蘆,買回同樣的對聯和盆栽擺放。”

“隨機買的對聯,正好與樓下是同一副的概率也很小吧。”我質疑。

“不然就是兩戶串通,1002室是陷阱,902室有人監視。對聯和盆栽都是同一批買回來的。”徐浪拿出把帶皮鞘的折刀,綁在腳踝處,又把電擊器揣進兜里,“多留個心眼兒不會錯,你不是練過自由搏擊嗎?可能要派上用場了。”

我們再次來到1002室外,徐浪蹲身開鎖,“咔嚓”一聲,門開了。

一進門是道兩米寬的走廊,左邊是堆滿雜物的露臺,右邊是扇緊閉的小門。徐浪戴手套的手輕擰了一下圓把手,門沒鎖。我們側身在門外站立,等黑暗封閉的房間被陽光映亮,我大致看清里面的布局:這是一間60平方米左右的毛坯房,無梁柱,無隔墻,房間右側放著一個兩米高的白色衣柜,深處角落有間小房,目測是廁所。地面上滿是沙堆和水泥,凹凸不平,看起來正在裝修。

徐浪用手電光掃射房間,發現朝南的墻面有扇窗,但被人用遮光布封住。他在衣柜和小隔間外用手電光束畫了個問號,意思很明顯,如果這間房里躲有偷襲者,應在這兩個空間中。

徐浪把折刀輕展開,說“到里面看看”,卻踱步到門邊的衣柜前,我握緊手中木棍。還沒走近,就見衣柜門彈開,從里面跳出一個身形魁梧的蒙面人,他右手握一把大砍刀——手和刀柄用繃帶纏住,二話不說朝徐浪砍去。徐浪一個閃躲,身子踅進屋內。我一棍掄去,被他刀背格擋開后又反手快速劈來一刀,我朝后跳離,順手用棍抵御——棍被砍刀一削為二,刀尖離我咫尺,上衣瞬間被劃開一道口子,所幸皮肉無傷。此時徐浪飛起一腳,正中蒙面人后背,他腳步趔趄,眼見躺倒,右手卻及時將刀尖拄地,在地上劃拉出火花,他回身站好。

我們站成三角形,面面相覷。蒙面人靠門,伸左手握住門把,將門關上。室內瞬間漆黑一片。在這樣的黑暗中,我們互相看不見對方,受襲概率相差無幾,想不通他為何要這樣做。

我朝后移步,突然發現房間地板有隱約光線透入,再細辨,聯系徐浪“兩戶串通”的猜測,恍然大悟,驚出一身冷汗。蒙面人千方百計讓我們置入黑暗,目的不在于襲擊我們,而是為了讓我們意外掉入陷阱——從地上的光線輪廓看,房間中心似乎是鑿空的。在我們來之前,他在樓洞上覆蓋帆布,再鋪上砂石、水泥灰掩飾,靜待我們踏入。而在黑暗中,人會本能地后退,這就是蒙面人關門、封窗的原因。

“徐浪,停下,別再往里退,房間有陷阱!”我朝徐浪方向大喊,引起蒙面人注意,腳步向我而來,我后退不得,唯有整個身子俯身向前沖,撞向對方腹部,我順勢雙手抱住蒙面人腰部,側身躺地,將他拽倒,之后朝他腳邊滾離,以防被亂刀劈削,左手快速摸向木門,把門拉開。強光漫射,我一瞬間失明,突感到腹下有冰涼穿刺而過——蒙面人把砍刀朝前刺來,穿過橫在我們之間的木門,貼著我的肚皮而過,若再偏移一寸,我肚里的腸子恐被刀刃齊齊劃斷。

我大力把門關上,刀被卡在門中,蒙面人被帶向我近前。他左手朝我打來,我低頭閃躲,看準他的脖頸,曲掌朝喉頭猛地一擊,致他當場蹲地喘氣。他用右手掙扎著從門中拔刀,我見狀伸腳踹向刀柄,把刀踢出門外,因他右手與刀綁定,手臂同時帶出,被斷裂的門板劃破皮膚,鮮血淋漓。我把右腿朝后墊地,再彈起,掃向蒙面人的太陽穴,使他的頭重重撞向門板,砸出一個坑。左手準備向他鼻梁一記重拳,將他制服,這時我聽到一陣喧嘩,徐浪來幫忙時腳踩到虛空,房間地板大片陷落,光線從九樓涌進。蒙面人趁我轉念,把刀從門中拔出,胡亂揮砍,逼我遠離,隨后拉開門,往室外跑。我無暇追趕,轉身營救徐浪。

“拉我一把!”喊聲從下方傳來,徐浪雙手掣住十樓樓板,我趴向地板,伸手抓住他。在他身下,懸空罩著一張方格鐵網,人一旦跌落,手腳會被卡進網洞中,動彈不得。整面鐵網連接電流,蒙面人只要摁動電流開關,我們便如同電蚊拍上的蚊子一樣,噼里啪啦燒成黑炭,在這座爛尾樓中直至成為一堆灰燼。

徐浪爬上來后,我們望向902室,發現四周墻面上,用黑油漆涂滿了填充蝙蝠的倒五角星標志。為讓我們步入死亡,蒙面人提前布置了一個祭壇。

“剛才那襲擊者持刀的手臂上,有個倒蝙蝠文身。”我對徐浪說。

5

凌黛子今年30歲,膚色白,眼睛大,顯得黑眼圈厚重。狹長的臉頰,烏直的長發,看起來像電影《閃靈》中作家杰克那位病懨懨的妻子。三年前她因偷竊坐了一年牢,出獄后離婚,兒子判給了丈夫。兩年來她在廣州做保姆,一周前,因照顧的老人去世而待業,之后很快又得到新工作——照顧祝沛蓉的飲食起居。

之所以懷疑她,是因為那張紙條。離開爛尾樓后,徐浪用工具提取了紙條上的指紋,在眾多指紋里,并沒有一個屬于詹世安。

“書是詹世安生前看的,如果紙條是他所夾,沒理由不留下自己的指紋。”徐浪說,“凌黛子剛到詹家上班,祝沛蓉就給咱倆一條‘死亡線索’,咋都不像巧合。”

我去凌黛子任職的祥福家政公司假裝找保姆,在大廳的優秀服務人員名單上看到她的照片,總業績是公司第二名,在工作的兩年間,從沒遭到客戶投訴。工作人員給我一臺iPad,里面存有保姆信息,“右上角有綠點的阿姨是待崗狀態,您自己慢慢看,有什么問題隨時找我”。

我點開凌黛子的客戶回訪,看到很多好評,但都設置為匿名。從內容看,凌黛子服務的對象大部分是孤寡老人或傷殘人士。問工作人員她如今在哪工作,得到了“保密”的回復。想從這條路獲知她曾服務的客戶信息,基本無法走通。但從目前情況來看,我難以看出凌黛子與犯罪的關聯。

上次我們見祝沛蓉,徐浪問她近期有沒有陌生人給她打電話,她搖頭,說除了一個推銷人員三番五次打電話推銷人壽保險。后來徐浪在網上查了那個號碼,發現歸屬地在廣州,并被72個用戶標記為“推銷人員”。

貸款人員會向銀行購買客戶信息,房產中介會守在售樓處尋找客源,找家政中介公司的,很多家里有老人。徐浪認為,這個保險人員可能跟家政公司的員工有交易,買到目標人群的資料,比如祝沛蓉,然后有針對性地推銷。

徐浪給那個人撥電話,說想咨詢保險,跟他約在一家餐廳的包廂,時間是下午5點。

他自稱小劉,穿著筆挺的西裝,手提锃亮的皮包,興致高昂地坐下,叫我們“哥”,隨后問:“你們是怎么知道我電話的?”

“昨天去祥福家政找保姆,有人介紹的你。”徐浪說。

“祥福家政公司。”小劉眼珠一轉,隨即說道,“哦,是咪姐吧,我跟她認識。”

“她說你跟她買過客戶資料。”徐浪說。

“這個也說?”小劉狐疑地看著我們。

“我做醫療生意,她們也會跟我買信息,都算同行,沒啥秘密。”徐浪說得輕描淡寫。

“唉,哥,咱也可以合作啊。”小劉拿出一包軟中華拆開,給我們遞煙。

“信息有,你拿什么換呢?”徐浪接過煙。

“我可以買啊,你開個價。”小劉點火湊近徐浪嘴邊,說道。

之前我們在殘疾人康復中心拿到了一沓人員名單,徐浪拿出三張訂在一起,“這樣吧,名單可以給你,也不要你錢,你替我們跟咪姐買一位保姆的工作經歷”。

“你們不是跟咪姐也熟嗎?”小劉疑惑。

“這煙抽不慣。”徐浪把煙掐滅,掏了根萬寶路點上,“我們跟咪姐是單向合作,不方便跟她要信息,省得她獅子大開口,所以找你幫忙。”

看小劉點頭,徐浪在紙上寫“凌黛子”,遞給他:“要這個人在祥福家政公司的所有工作經歷,以及雇主信息。”

小劉拿手機出門,五分鐘后回來,跟徐浪要郵箱,發了一個Excel表,里面是凌黛子的工作經歷。

“哥,我多嘴問一句,你要這保姆信息干嗎?”小劉臨走前問道。

“五年前,有人跟我倆借款,后來失蹤,最近打聽到這人跟他雇的保姆有一腿,恰巧這保姆在祥福家政公司工作,找到她,就可能找到欠債人。”論胡扯功夫,徐浪是一流。

“看來向我咨詢保險是假。”小劉笑道,“希望兩位哥討債成功。”

6

2012年5月,凌黛子入職祥福家政公司,兩年服務了九位雇主。其中七位雇主的住址,與倉房辦公室墻面地圖上畫叉號的七個地點重合——包括詹世安家。這些地方沒人報案,卻跟詹世安和張錫的被殺現場出現在同一幅地圖中,我們決定一一實地探訪。

天河區茶山路的舊住宅區在20世紀80年代是化工廠宿舍,如今住的多是老人。早上到時,我看到兩排住宅之間的空地上搭了個竹棚,棚前擺滿花圈,里面坐著披麻戴孝、神情悲痛的人,徐浪指了指挽聯,上書“吳明先生千古”,死者正是凌黛子上一份工作照顧的老人,我們趕上了他的葬禮。

竹棚附近的地上灑滿紙錢和紙灰,一臺音色失真的音響正播放《為了誰》,幾位穿著白襯衫的青年正在收拾樂器,女人露天卸妝,儀仗隊在收尾,說明葬禮已差不多結束,死者也已送往火葬場。徐浪看到一個花圈挽聯上寫著“痛失老戰友”,跟我說:“去棚里看看。”

他在垃圾筐中翻出一個紅包,裝入400元,來到葬禮前臺,編造了一個名字說:“老父身體不便,托我們來吊唁,來晚莫怪。”登記人員在花名冊上將我們備注為吳明戰友的兒子,之后說道:“請到里面坐。”

死者的弟弟是葬禮的主持人,我們找到他,跟他握手,請他節哀順變,之后徐浪問:“吳叔叔的兒女呢?”

老者臉色陡變:“不要提這個不孝子!”經我們問詢,了解到吳明的獨子身在澳大利亞,已有十年不曾回來,如今父親去世,也托詞生意忙,只匯了一筆錢過來敷衍了事。

“就只會匯錢,把自己的父親扔給保姆照顧,這么多年沒回來過一趟。”老者說得唾沫橫飛。

“阿姨走得早,兒子不回來,保姆又是個外人,吳叔生前應該挺遭罪吧?”徐浪試探。

“最后找的那個保姆不錯。有時上門,能看到哥哥的笑臉。”

我們接著去荔灣區的另一個小區。2012年10月至12月之間,凌黛子受雇于此,照顧一位癱瘓婦女。我們在樓下摁門鈴,假裝祥福家政公司的員工,說要上門做個回訪。對方回復:“很滿意你們的服務,不用上樓了。”隨即掛斷。

徐浪又按,男子接聽:“人都死了,回訪有什么意義?”我心里咯噔,怎么又死了?徐浪也始料未及,但很快接道:“走個形式,我們也沒辦法,有個表格需要你代為簽名,麻煩了。”對方終于開了門。

房間很擁擠,兩室兩廳一衛,面積最多只有50平方米。開門的男子黑著臉,顯然是戶主,癱瘓的妻子已經去世,但現在房間中卻有另一位女人。我留意了一下,房間并沒擺妻子的遺像。

“不是說簽個名就可以嗎?”看我們自顧自在客廳的椅子上坐下,男子語氣不快。

“是這樣,”徐浪拿出一個大本,“凌黛子去年在你家照顧你妻子,最近有人反映她品行不端,我們特地來調查一下。”

“說實話,那保姆照顧我妻子時,我很少過來,不清楚她人品怎樣,反正我每次過來,看到妻子跟她交流得很好,也沒聽有過抱怨。”男子說。

“請問蘭女士是怎么離開的?”徐浪發問。在小劉給我們的雇主名單上,顯示女主人姓“蘭”。

“她身體一直很差,死是早晚的事。”男子顯然對妻子沒有感情,并沒有意識到話中的冷漠,“就是有一天,我接到保姆的電話,說我妻子沒呼吸了,我就回來料理后事,就這樣死的。”

“醫生檢查后怎么說呢?”

“什么醫生?”男子問。

“事后醫生出具的死因是什么呢?”徐浪補充,“人去世總要有個原因吧。”

“她的身體差有目共睹,為什么還要多此一舉?”男子對徐浪的話感到詫異,“很快就火化了。”

“能讓我們看一眼蘭女士的房間嗎?”徐浪看向男子。

“這屋子這么小,房間要住人,哪還能留她的東西呀,早清空了。”男子想了想,又說,“倒是有箱東西,還放在廁所的壁櫥中,正打算找時間扔了。”

我們趁機說離開時順便幫他扔箱子,搬下樓后就地找了條石凳擱下。拆箱的瞬間,陽光下灰塵浮動。箱里裝著發霉的書本和衣物,我們從里面找到一個密碼本,徐浪直接將本子掰開,單薄的鎖芯被折斷。

本子里記敘了蘭女士的絕望。中風后,她日漸感受到丈夫的冷漠,后來還發展成厭惡。外人一直認為他們是恩愛伴侶,甚至給了丈夫情深義重不離不棄的稱贊,出于對好丈夫標簽的維護,以及離婚之后涉及的財產分割,丈夫勉強保持著這段無愛的關系,將照顧工作都交給保姆,自己在外面跟別的女人廝混。

“我問他在外面干什么?起初還有掩飾,后來直接跟我攤牌,自己找了別的女人。他跟我說,如果我好心,就趕緊離開吧,不要拖累他。我絕望極了,恨自己行動不得,否則立刻從窗口跳下去。”

對凌黛子的到來,蘭女士很欣喜,因為只有凌黛子能跟她談心,解她愁苦,開導她。跟凌黛子接觸半個月后,蘭女士對她的稱呼從“黛子”變成了“凌老師”:“凌老師說,我看到的光,是回光返照了,是另一個光明世界對我的呼喚,好人和干凈的幼兒在那邊等著我。我兒子在那邊等著我。是時候過去團聚了。”

蘭女士懷胎八個月早產,生下來卻是死胎,手捧著一具成形的嬰孩尸體,是覆蓋在她人生中的第一朵烏云。

蘭女士寫道:“凌老師跟我說過一個天堂和地獄的故事。有一個人被上帝帶到了地獄參觀,他看到地獄里的人都圍著一口大鍋在轉,他們手中拿著一柄比手臂還長的勺子,舀上湯汁卻吃不得,個個瘦骨嶙峋,愁容滿面。之后他又來到了天堂,看到的景象跟地獄一樣,但這里的人卻個個體態優雅,笑容滿面,原因是他們懂得用手中的勺子喂養對方,成全對方即是完滿自己。

“凌老師說,人的靈魂要到澄凈之地,就須脫離這具笨重的皮囊。我們都是天堂的孩子,手握長長的解脫之刀,卻刺不到自己的身軀,但她愿意助我一臂之力,讓我脫離束縛,身輕如燕。我很高興她愿意這么做。我沒多想,我請求她執行。我跟凌老師說,我中風前自己存了一筆錢,現交給她,作為施恩的回報。”

7

我們又去了地圖上畫叉號的其余四個地方,無一例外,凌黛子照顧過的人,最后都成為一張遺像。他們都死了,但家人卻沒對他們的死感到一點兒異常。

原因是,這些受照顧者都是困頓、失意者。他們殘疾、癱瘓、臟臭、垂垂老矣、無人問津,想過一死了之,卻無法邁出最后一步。凌黛子是一名高超的死亡誘導師,她對失意者無保留地關懷,深化現實的殘酷,描繪生之彼岸的美好,一點點把他們向死之心誘引出來。

家政中最麻煩的,就是照顧這樣生活難以自理的人。但凌黛子卻逆流而上,利用職務之便,暗中選擇最佳釣點,駐守原地,耐心配餌,精準下鉤,盯住浮子的動靜,最后鎮定提桿,把魚收入網兜。

涉及倫理難題的議題,往往經歷漫長時間的爭論也難得統一,比如同性戀婚姻、基因改造和安樂死。凌黛子知道在灰暗中存在這樣一批人,他們本已經遭受了命運的重擊,卻還要經歷一遍家人的遺棄,他們只能自己蛻化成甲蟲,躲在床底,無能為力,自暴自棄。他們腦子里都是痛和苦,如果死亡不是被唾棄的行為,他們會二話不說步入其中。現在,凌黛子跟他們說,死是向更好的生,交給她來幫忙,他們自然感激涕零。

然而,這幾起隱蔽的連環謀殺案卻讓我們束手無策。因為這些人的死亡對于家人是種解脫,縱使他們身上有易見的窒息和毒殺痕跡,也都被自己“殘障”的原罪掩蓋了。身邊人流淚,卻默認他們劫數已至。尸體應該體面、光鮮、安詳地下葬,把身上的潰爛、傷疤、萎縮和斑點藏在綢質壽衣和脂粉中。葬禮的聲響有多洪大,死者就有多卑微。他們都已化作骨灰,凌黛子的罪證也蕩然無存了。我們試著跟其中一個家庭說出推理的真相,男主人認為是天方夜譚,“我們都已從傷痛中走出來了,為什么你們要來開這種玩笑”?

凌黛子無疑與付璧安一伙,她入駐詹家,借祝沛蓉之手,給我們提供一個致命線索。如今我們參破她的犯罪,繼而貫通了詹世安的死亡之謎:詹世安被張錫陷害,慘遭車禍、痛失愛子后,意氣消沉。付璧安適時出現在他眼前,跟凌黛子一樣,抓住了詹世安的向死之心。并說服詹世安,殺他如救他。

詹世安受到付璧安的引導,與妻子祝沛蓉提出分房睡。2014年5月11日凌晨,趁祝沛蓉睡下,付璧安進入詹世安房間,把他背走,開車載其到陳田村的廢棄車廠平房內,用槍抵住詹世安額頭,將其擊殺。之后,付璧安把尸體身上的衣服褪去,擺成倒十字狀,并在胸口處畫上倒蝙蝠五角星,在尸體周圍擺上八燭陣,最后往死者肚上刺三刀,將犯罪嫌疑栽贓給張錫,然后哄騙張錫到老屋藏身,利用毒蛇殺死他,偽造兇手畏罪自殺的假象。

依此推測,詹世安授意付璧安殺死自己,但他并不知道尸體會成為犯罪分子的道具。他愛妻子,死前很可能會留遺書,這封遺書自然不會到達祝沛蓉手中。

“張錫宣揚的是假基督教,借著基督教包裝的邪教。”經歷了一天的奔波,徐浪的嘴唇有點兒發白,“宗教和邪教的最大差別就是,宗教宣揚利他,邪教宣揚利我,用主宰自己的靈魂和生命的教義,來宣揚自毀和害人。”

張錫、凌黛子,包括爛尾樓的蒙面人,應該都有過入獄經歷,付璧安在大倉庫中創立出獄者互助會,只是為了從這些出獄者當中篩出惡根未除之人,慢慢將他們培養成犯罪教徒。

我躺倒在床上,想大睡一場,“殺人于無形,手法太高明了”。

“九個地方,死了八個人。”徐浪突然從椅子上站起,“八個死者聯系倉庫墻面的八個地點,剩下一個地點在詹世安家,因為他已經死了,所以我們默認那也是命案現場,但那里并沒有發生命案,詹家極可能是第九個命案的現場。”

“凌黛子出現在那里,一個目的是給我們傳送錯誤的信息,另一個目的是祝沛蓉,她喪夫喪子,她是凌黛子的獵物!”我頃刻變得精神起來。

詹世安慘死后,祝沛蓉第二次找我們,她說“再幫我最后一個忙”。因加了“最后”兩個字,徐浪留了個心眼兒,兒子和丈夫相繼死去,她唯一的訴求就只剩下兇手被捉拿歸案,若心事一了,她怕是要步家人后塵。這是徐浪跟祝沛蓉說明張錫不是真兇,并愿意免費幫她查下去的原因——讓她有個事惦念,不至于陷入虛無,從而自殺。

我們當即趕往祝沛蓉的住處。路上電話一直無人接聽,到達時已是深夜11點,窗戶無光,敲門無人應答,徐浪用工具打開門,進門前深吸一口氣。我們做好了準備。

打開客廳的燈,徐浪輕聲叫“祝女士”,并無回復。擰開祝沛蓉的臥室門,里面收拾整齊,但人并不在床上。我跟徐浪看向詹世安的房間,心中有不祥的預感,小心翼翼開門后,看到天花板的吊燈上垂吊著一個人。我摁亮吊燈開關,燈光照亮了死者銀白的頭發,之后是暴突的眼珠,毫無血色的臉孔,外伸的發紫的舌頭,枯萎的身體。墊腳物是詹世安的輪椅,把脖子套入繩圈后,祝沛蓉把腳下的輪椅踢向遠處。

房間桌上放有一張紙,是祝沛蓉留下的遺書,前部分交代了遺產的歸屬問題以及對親戚朋友的歉意。最后提到了我跟徐浪:“感謝你們仍然為我奔波,但我已不想知道最后的結果了,就算知道又能怎么樣呢,我丈夫和兒子并不能因此活過來,我想過去跟他們團聚。如果你們看到我寫的這些話,請原諒我,也不必再為我勞心了。謝謝。”

最后一行寫著:“謝謝凌老師的開解。”我們有種被戲弄感。

凌黛子兩天前已經離開詹家,根據警方的后續調查,祝沛蓉屬于自殺,凌黛子并沒有犯罪嫌疑。后來她從祥福家政公司離職,不知所蹤。

8

回到深圳,一段時間內我跟徐浪都避開這個話題。但一個月后,6月23日的傍晚,我接到一個香港的電話,鈴響三聲,我摁了接聽鍵。

“老同學。”電話中傳來一個沉穩的男聲,“最近過得怎么樣?”

我頭皮有一瞬間發麻:“你是誰?”

“付璧安啊,”對方說,“你們不是去過我家,跟我媽說過我們是同學?”

“什么事?”我氣息一時沒掌控好,口氣明顯慌亂,把手機移開耳邊,打開揚聲器。

“你在看電視嗎?”對方說,“可以看看翡翠臺正播報的新聞。”

我找出遙控器,打開電視,調到翡翠臺,里面正在播報一則明星墜崖的報道,畫面中的死者倒掛在一棵樹干上,身體呈倒十字狀,頭部雖打了馬賽克,但馬賽克粒粒透紅。據現場記者報道,死者是從獅子山頭逾百米的懸崖處墜落而死,“據悉,陳先生近來無戲可拍,郁郁寡歡,獨來獨往,這次死亡是否與他個人狀況有關,具體情況正在調查之中”。

我手微抖,去年當狗仔時,跟我一同策劃失蹤案的香港明星,正是此次墜崖事件的死者。現場周圍多巖石,工作人員在其中攀上爬下,我看到焦點外的畫面中,一片布滿涂鴉的巖石上,赫然涂有一個大大的倒五角星蝙蝠。

“假新聞成真了。”手機里傳來聲音。