- 求是園名家自述(第二輯)(中國人民大學校史研究叢書)

- 中國人民大學校史研究叢書編委會

- 10081字

- 2020-08-20 16:01:29

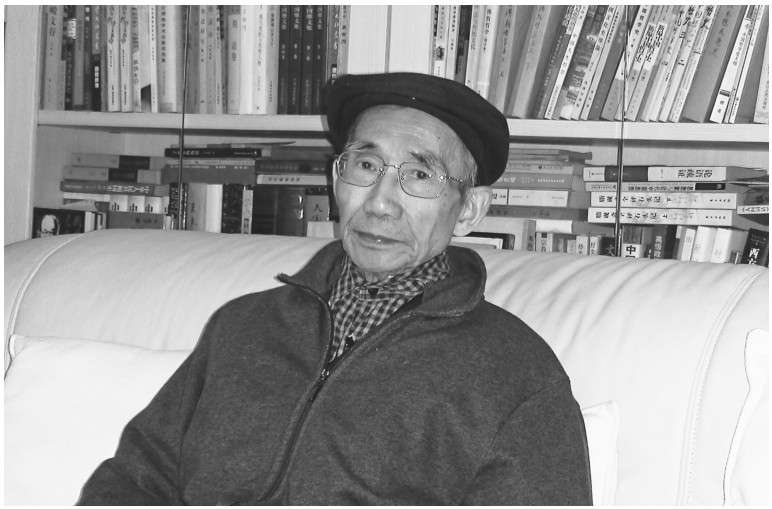

鐘宇人自述

摘要:鐘宇人(1926—),湖南臨澧人。著名西方哲學研究專家、翻譯家,中國人民大學哲學院教授。本文回顧了他求學、參加革命及后來在中國人民大學期間的工作經歷和多年的治學歷程及見聞。

從國統(tǒng)區(qū)到解放區(qū)

我1926年4月21日(陰歷三月初十)出生在一個破落的地主家庭。我父親年輕時從鄉(xiāng)下到鎮(zhèn)上當學徒,后來有了技術就和別人合伙辦商店,賺了些錢,之后買了一點地,又在胡同里買了房子。我六歲的時候他去世了,從此以后我家就破落了。原來開貨店時借的錢還得還,租人家的房子也退出來,之后我們就住在偏僻的胡同。大姐出嫁后,家里就剩媽媽、二姐和我三個人。家里的直系親屬都在鄉(xiāng)下,來往不多,所以我一直都是很孤單地求學。我媽媽性格很好,她對我的管教是軟性的,不會強求我做什么,就是鼓勵我要努力學習,所以我從小自己就知道要努力學習。

從鎮(zhèn)上的小學畢業(yè)后,1939—1941年我在湖南石門中學上了初中。當時為躲避日本飛機的轟炸,學校搬到鄉(xiāng)下,要重新建校,學生都參加到建校勞動中,以勞動代替了學習,整天運木材、擔水等,幾乎沒學到多少東西,所以我對初中的印象并不深。1942—1944年在現(xiàn)在的張家界(當時叫大庸縣)一個私立中學——兌澤中學讀書。這所中學是我們湘西人創(chuàng)辦的,抗日戰(zhàn)爭開始之后,因為日本人的侵略,從長沙搬走了,幾經折騰,最后搬到了大庸縣的郊區(qū)。我真正在學習上有收獲是從高中開始的。當時,有很多下江人(我們把江蘇人、浙江人、安徽人叫做“下江人”)逃難逃到我們那兒,其中有些人很有學問,有的留過學,有的當過大學教員,他們教英文之類的課程教得很好。我在英文方面有一些成績,到后來專攻英文,很大程度上得益于高中老師的幫助,這影響了我這一生。剛進高中的時候我什么都努力學,到高年級之后,我把重點放在英文、國文、歷史方面,偏重于文,所以這方面就有了一定的新體會。

1944年高中畢業(yè)后,我跟一些同學到重慶考大學。1945年端午節(jié)我到了重慶,住在我表兄譚祖棟那里。我表兄和我關系特別好,給了我很大的幫助。一方面,他在經濟上盡量幫我(當時我的大姐夫也給了我一些幫助),那時因為家境的緣故,我的生活費不夠用,他就想方設法省錢給我,讓我吃飽飯;另一方面,他在思想上也給了我很大的啟發(fā)。以前在家鄉(xiāng)時,我的思想比較閉塞,初中臨畢業(yè)時由學校主持我們畢業(yè)班集體參加“三青團”,后來高中三年都在“三青團”里,主要目的是為了將來考大學更有優(yōu)勢。我表兄比我高一年級,他當時是中央大學農藝系的學生,思想已經開始進步,就慢慢地引導我。他同學中有很多人家鄉(xiāng)都淪陷了,懂得生活的艱苦,他們的思想也活躍。當時國民黨貪污腐化,民心已經開始動搖,我表兄同宿舍的同學整天罵國民黨“黨棍子”、“團棍子”。一開始,我聽到這些覺得有些“心動”,漸漸地聽多了,我就受到他們的影響,思想開始轉變,隱約感覺到今后的天下不一定是國民黨的天下。當時重慶有共產黨的報紙,還有民主同盟的報紙。我覺得中國今后一定要走向民主,不能走封建的道路。后來我報考了兩個大學,一個是中央學校,一個是中央政治學校。中央政治學校是國民黨辦的,據(jù)說畢業(yè)以后能直接當縣長。后來我兩個學校都考上了,表兄開導我說:“去中央政治學校干什么呢?”于是我就去了中央大學。進了中央大學政治系,我沒有再說自己曾參加過“三青團”的經歷,這時已經和“三青團”完全斷絕了關系。我的家鄉(xiāng)因為兩度被日本人占領,屬于淪陷區(qū),“三青團”為淪陷區(qū)的學生提供一筆“淪陷區(qū)學生救濟金”,我都沒去領取。

進校后的第一年是在分校上課,按中央大學的慣例,一年級都安排水平較高的教師,二年級以后就是一般的教師了。一年級的功課很多,課業(yè)壓力較大,我把重點放在我原來基礎較好的英文之類的課程上,所以作業(yè)負擔也不重。那時候我沒有積極考慮政治方向之類的問題,國民黨的報紙、共產黨的報紙我都會看一看。這個時候我的思想又發(fā)生了一次轉折,我相信那些有學問的知名學者,因為他們正直敢言,不再相信那些達官顯貴。有一次,中央大學的進步學生邀請知名學者馬寅初做報告,我特別感興趣。那天報告廳擠滿了人,連窗臺上都站滿了。我搬了塊大石頭,坐在講臺正對面。馬先生拍桌子,大聲問大家:“四大家族有多少錢,你們學生仔知道嗎?”他是下江人,把學生們說成“學生仔”,我印象很深。后來國民黨把他關了幾天,但是也不敢關太久,因為他是大經濟學家,聲望太高。我當時就很相信他說的這些話。

一年級時,我的主要收獲在英語方面。我遇到一個很好的英語老師,他英語水平很高。當時新生用的教材是英國大使館提供的,我把它們都翻譯過來了,每一篇的內容直到現(xiàn)在我都大致記得,當時有很多同學借我的翻譯作品看。我把翻譯的一篇文章《外向型的人和內向型的人》投稿給《中央日報》的“文學副刊”,本來我也沒太在意,后來居然發(fā)表了,還給我寄了稿費。

一年級結束放暑假的時候,我沒有回家的路費,剛好因抗戰(zhàn)勝利,學校要遷回南京,雇了船從重慶回南京,我就搭上了這艘船。從重慶到宜昌是淺水輪船,到宜昌后要等五千噸以上的深水輪船。這樣,我就在宜昌住了一個多月。這段時間我接觸了很多進步同學,都是沒錢回家的,或者是下江人。那時候每天晚上我們都開聯(lián)歡晚會,唱一些愛情歌曲,跳跳舞,這是年輕人的天性,但這些活動里也滲透著思想的活動,通過文藝活動來宣傳進步思想是一條很重要的道路。我就是在這時候認識了很多進步的同學,并受到他們的影響。

到二年級以后,隨著國內形勢的變化,同學、同鄉(xiāng)都分化了,有些站在進步方面,有些站在反動的那一面,每個人都必須表明自己的態(tài)度。二年級上學期,我當了一段時期的本班學生會“主席”(即班長),但我站在進步方面,從此以后,再也沒有動搖過。進步方面的同學擁護我、支持我,我也常常“拋頭露面”了。歡迎新同學時,進步方面組織迎新接待站,反動方面也有迎新咨詢站,我坐在進步的迎新接待站里迎接新同學,毫不隱瞞自己的身份。

那時候我熱情挺高,有的時候就在班上講幾句話。我們系主任是屬于反動的那面的,我常常不同意他說的話,就起來反對他,說:“你這樣說不太合適,不對!”我還說:“同學們要去游行,這是正當?shù)臋嗬荒軌褐频摹!碑敃r只覺得在這里講話不算什么,我不是受共產黨指使,是我自發(fā)說的。后來類似的事情也比較多,這些事都被記錄下來了,所以“八·一九”公布“匪諜罪”嫌疑學生名單的時候,我就成了一個“匪諜罪嫌”學生。我的一個老鄉(xiāng),也是“匪諜罪嫌”學生。我們都被叫去過兩次,后來又被傳訊,上法庭詢問后,由學校“保釋回校”。

我回校后,立即寫信給一個名叫王盛生(后來到解放區(qū)后改名柏勤)的高中同學、老鄉(xiāng)。當時他剛從上海交大畢業(yè),回家探親。他接到我信后立即離家回上海,中途在南京看我。我跟他說明了我現(xiàn)在的處境,告訴他我決定要到解放區(qū)去,請他幫助我聯(lián)系路線。他完全答應,并說:“我回交大后立即找關系,如有緊急情況,你就直接到上海交大來!”

這時候,我一個人,沒有同伴,沒有錢,離開學校到解放區(qū)很困難。于是我又找到我最親密的表兄譚祖棟,他那時剛從中央大學農藝系本科畢業(yè),調農科院工作,還有他農藝系的同學、同鄉(xiāng)徐立(原名胡定佽),我們一起商量對策。他倆一致表示愿意和我一道去解放區(qū)。我在我們表現(xiàn)一致的同鄉(xiāng)同學中發(fā)起成立了一個社團,叫“群社”,聚會了兩三次,一同推舉王世晉當社長,我任秘書,我為群社制訂的方針是:“反封建,爭民主;反孤立,重團結;反倒退,求進步。”譚祖棟、胡定佽參加了群社的活動,我們的思想認識是完全一致的。我把這些情況也告訴了王盛生。后來,果然國民黨特刑庭公布通告說,某某等人“匪諜罪證屬實”,責令“投案自首”。我有一個在體育系工作的老鄉(xiāng)蘇昭祥,他看了這個通告后回來告訴我說上面也有我的名字。于是,譚祖棟、胡定佽和我三人立即離校去上海交大王盛生處。

到了上海交大,開始我們都住在王盛生那里,過了兩天,王盛生感覺不合適,這么多人擠在這里,招人注意。于是,我就按他的安排在浦東農村住了一個多星期。后來王盛生告訴我們:“我已經給你們辦了證件,聯(lián)系好了共產黨的關系,也買好了船票,你們就走吧。”我們三人都非常高興。

于是我們就坐近海海輪,從上海到天津。當時正是冬天,我們沒有買臥鋪票,就睡在船的外側兩邊的露天甲板上。為了不引起注意,我們三人還沒有待在一起。海船顛簸得厲害,我吐得胃里的黃水都出來了。我們就這樣到了天津。下船時怕人家檢查,我們看著機會跳下船,之后我們就分頭行事。胡定佽去了唐山,他那里有一個老鄉(xiāng),可以從那里去解放區(qū)。我和我表兄去了北平,北京大學法律系有一個地下黨員叫譚泉,跟我們是老鄉(xiāng),我們就住在他那里。他后來擔任過北京市人大常委會法制組的負責人。他對我說:“你不要說別的話了,你馬上到解放區(qū)去,你待在這兒是一個禍根,原來那些關系都不要了,重新建立直接關系。”這樣我就準備去冀中解放區(qū)。到了南開大學,有一個人給我引路,那個人剛好也是湖南老鄉(xiāng),我們很談得來,他也要去解放區(qū),由他帶著我去。我從來沒去過北方,如果沒有他,我很難只身去解放區(qū)。國民黨和共產黨的分界區(qū)有一個檢查站,要過一條河。一下火車就要到檢查站去檢查,有人在那兒訓話:“誰是共產黨?趕快站出來,要不然抓住馬上槍斃。”那位老鄉(xiāng)說:“你別管他那一套,你就低著頭,你看我的。”我就按他說的做,結果也沒出事,沒多久就放了我們。我們過了河,到了“兩不管”的地方,心里非常高興,想唱歌。他說:“這是‘兩不管’地區(qū),你先不要唱,到了解放區(qū)你再唱。”當時我興奮的心情真是溢于言表。不久就到解放區(qū)了。

到解放區(qū)以后,滄州設有一個接待站。我們在接待站登記,然后被介紹到泊頭鎮(zhèn),在那兒進行初步的審查。審查后,就通知我們去華北大學。去華北大學的駐地河北正定要坐火車,由于怕國民黨飛機轟炸,只能晚上走。因為國民黨迫害我,到共產黨這邊就好像回到母親的懷抱一樣,我們一路上就唱“解放區(qū)的天是明朗的天”,心里特別高興。

到了華北大學之后,接待我的是兩個同志,他們態(tài)度非常溫和。進門的地方掛著一個標語——“來了就是主人”。看到這個標語就好像回到了家。當時我就向接待的同志申請入黨,我說:“我來就是入黨的,國民黨要我的命,共產黨救我的命,還使我走上革命道路,來到這里,我就像到了母親的懷抱。”他們說:“入黨好啊,但要看表現(xiàn)。你到你們班上去找班行政吧。”那時候把班主任叫“班行政”。于是我就找到班行政林陽同志,提出入黨申請。申請的時候要寫歷史材料,我把我原來的思想怎么落后、參加“三青團”的情況、在大學怎么受迫害等等都寫得清清楚楚。因為我認為自己要參加共產黨,就不能有任何隱瞞,對黨的忠誠是第一的,而且隱瞞也隱瞞不了,會有人揭發(fā),到時候就水落石出了。這樣一來,我入黨就比較晚一點,1984年12月26日才入黨。原因一是思想水平問題,還有一個就是我高中時候在“三青團”里,這些歷史問題都需要審查清楚。

從華北大學到中國人民大學

我到華北大學之后,被編到21班。我和同學們相處得非常融洽,還當了學習組長。不久,我的表兄譚祖棟也來了,他那時已改名叫“嚴西”,我們倆在一個班。在華北大學本來要學三個月,要改造思想、學習革命史和黨的政策、熟悉解放區(qū)的情況等。很快,北平和平解放了,我學了不到一個月就被調去做干部,參加華北大學的招生工作。我表兄后來參加南下工作團,到達漢口,之后就在那兒工作,后任武漢市人防組的黨支部書記。1949年3月,我調到華北大學天津分校工作,宋濤老師當時任分校主任。后來分校撤銷,8月份我調回北京。

回到北京以后,我被抽調去了華北大學俄文大隊,開始學習俄文。我的英語基礎不錯,所以俄文學得還比較好。后來又把我調到俄文教研室。俄文教研室負責培養(yǎng)專門的俄文人才,但當時的研究生很少,只有十幾個人。而且比較困難的是學俄語沒有俄漢字典,只能用俄日字典,因為日文中有很多漢字。但是我不懂日文,用俄日字典學習也不方便,所以自己就用俄英字典來學習了。當時領導還說我:“鐘宇人學俄文怎么通過英文來學?這不找麻煩嘛!”其實對我來說并不麻煩,而且給領導也留下一個印象,覺得我兩門外語都行。后來,我被抽調到馬列主義基礎教研室當翻譯。馬列主義基礎教研室是哲學系的前身,也是國際政治系的前身。后來在馬列主義基礎教研室的基礎上,專門建立了哲學教研室,我又被調到這個教研室了。

哲學教研室原來在地安門的白米斜街,那里是宮廷式風格,有假山,有樓房,建筑很漂亮。不久,蘇聯(lián)專家來了。蘇聯(lián)專家里,最杰出的是凱列,他那時年紀不太大,人又聰明,很有天分,還是科班出身,很有優(yōu)勢,思想也非常活躍,在我們這兒影響特別大。蕭前、黃楠森等都是通過他培養(yǎng)出來的,所以他對中國哲學界影響很深。其他專家不少人政治資歷很好,在蘇聯(lián)紅軍當過指揮官,但學問不是太好。

凱列工作認真負責,慎重虛心,雖然承擔了非常繁重的教學工作任務,但從不叫苦叫累,所以我們的師生對他都很尊敬,很佩服。當時蕭前當凱列的助手,幫助凱列了解研究生學習的情況,收集問題和意見,他對凱列就非常佩服和尊重,無論凱列在哪個課堂講課,他都要去聽課,并作詳細筆記。后來,蕭前在回顧他和凱列的關系時,說了一句話:“我這一輩子,真正引領我走上馬克思主義哲學的學習和教學道路的有兩位老師,第一個是‘大眾哲學家’艾思奇,第二個就是蘇聯(lián)專家凱列。”

當時哲學教研室的行政領導是齊一,他平易近人,對我們非常關心。有一次,他對我說:“你是‘口力勞動者’(因為我承擔課堂口譯的工作),我是‘腿力勞動者’(因為他經常要從位于地安門附近的教研室到位于東四六條胡同的學校校部去請示、匯報工作),我們都是‘勞動者’,就應該好好勞動,好好工作!”他說的這些話既幽默,又懇切,讓我終身難忘。

哲學教研室討論重要事項,都是齊一、凱列和蕭前他們三人一起決定。我作為翻譯也參加會議,所以我對教研室的歷史是比較清楚的。現(xiàn)在常提到一個問題,哲學系的前身是什么?前一段時間學校搞院史的時候,有人說哲學系的前身是馬列主義哲學研究班,這是不符合實際的。哲學系的前身是哲學教研室,也叫“辯證唯物論與歷史唯物論教研室”,這是哲學系的真正前身。哲學教研室是校部直屬的教研室,沒有設在一般的系里,當時掛的牌子是“中國人民大學辯證唯物論與歷史唯物論教研室”,這是正式的名字。剛成立的時候,哲學教研室是由成仿吾副校長直接管理的,他在教研室的成立大會上親自作報告。他說:“我們這個教研室叫什么名字?別人說叫哲學教研室。你可以把它叫哲學教研室,但是這不準確。為什么不準確?因為我們不是學一般哲學,我們要學習、要精通、要掌握的哲學是馬克思主義辯證唯物論和歷史唯物論哲學。”這就定下了方向,作為我們的傳統(tǒng),作為我們的指導方針,我們一輩子不能忘記這一條。馬克思主義辯證唯物論與歷史唯物論哲學,這是我們的指導方針,現(xiàn)在來說,因為理論的發(fā)展,也就是要把馬克思主義中國化作為指導。這是我們辦院、辦系、辦校的指導方針,也是人民大學自己的特色。要以馬克思主義作為指導,要精通辯證唯物論、歷史唯物論的哲學思想,要用馬克思主義中國化的理論,也就是中國特色社會主義作為指導,這是不能改變的。

我從學俄語到擔任俄語翻譯,加起來一共7年時間。1957年,我轉向教研工作,開始是研究馬列哲學,后來因為我懂外文,就讓我轉到研究外國哲學。

運動見聞

在新中國成立后的“三反”、“五反”、“肅反”、“反右傾”、“四清”、“文化大革命”等運動中,我本人幾乎沒有受影響。“三反”、“五反”中,受到沖擊的主要是學校領導和管錢管物的人,哲學教研室因為不管錢、不管物,受的影響也少一點。“大鳴大放”的時候,有些人給領導提意見,但有些意見也不正確。我記得當時給成仿吾副校長提一條意見,說他生活特殊化,每天要吃香蕉。那時的觀念就是這樣,我印象很深。當時我們哲學系掌握得還比較穩(wěn),劃的“右派”不多。在“文化大革命”中有位副校長叫李培之,是位女同志,也是老革命。她仗義執(zhí)言,說:“青年學生有什么壞人呢?”就我個人來說,因為我把經歷都交待過了,那時候主要斗“叛徒”、“走資派”、“國民黨特務”,我都不是,所以我還沒有受到太大沖擊。

大概是1970年3月,我作為學校第三批成員之一到江西余江“五七”干校,一干就是三年。勞動時,我跟副系主任方華拉一輛車,一個駕轅,一個牽引。我原來挑不了扁擔,于是就不斷鍛煉,后來肩膀被磨起了繭子,壓著也不疼了。不過雖然肩膀不疼了,但我的肺活量還不行,一上坡就氣喘。我挑一百多斤的大糞,雖然能挑起來,但搖搖晃晃的,很不穩(wěn)當。不過在干校也好,各個系的同志都在一起,加深了彼此的友誼。那時還有個事,住我樓下的一個老同志在去干校之前把書全部賣光了,后來他又后悔了,想把書再收回來,結果人家又不給。他的思想上也有點問題,后來在干校他受不了艱苦的勞動,就自殺了。不過我當時很想得通,就把這當成鍛煉了。

“文化大革命”期間,大家都分成兩派,“革命造反派”說別人是“保皇派”,“保皇派”說他們才是真正的“革命派”。我的思想有點消極,但還是很關心局勢的變化。我從理性的角度考慮:原來說“群眾的眼睛是雪亮的”,“群眾是不可欺負的”,可現(xiàn)在群眾也分裂了,將來怎么收場?那時候真是看不到光明的前途,很迷茫。這個時候,鄧小平同志復出了,撥亂反正,他指出,不管是“造反派”還是“革命派”,鬧派性都是錯誤的。所以我最崇拜鄧小平同志,這么難的撥亂反正,他一下子把它轉過來了。當然,沒有他的威望,沒有他的遠見卓識,沒有他的正確主張,也轉變不了這個局勢。鄧小平同志提出,“以階級斗爭為綱”是錯誤的,總是走極左路線,必定要出問題,我們現(xiàn)在的任務是“一個中心,兩個基本點”,就是以經濟建設為中心,堅持四項基本原則,堅持改革開放。后來小平同志把這些內容概括成有中國特色的社會主義道路。三十年后的今天看起來,這條道路是唯一正確的。所以我們每個人都要以中國特色社會主義為信念,只有這樣,才能把大家的各種思想凝結起來、團結起來。我們做任何事情,包括辦中國哲學系、哲學院,包括辦中國人民大學,都是這樣。

校長印象

吳玉章同志是我們黨內的“五老”之一,是教育家、歷史學家、政治家、無產階級革命家,也是中國人民大學的首任校長。我們對他非常崇拜、尊敬。吳老對學生非常關心,有一件事情讓我至今印象深刻。當年“鐵一號”后面有一個閱覽室,那時沒暖氣,就生火爐、燒煤炭。有一天,火爐的一只腳壞了,倒在地上。我當時就在旁邊,因為沒有經驗,就直接用手去扶,結果把手燙傷了。很快吳老親自來看望我們,還告誡我們要特別注意安全。他那時年事已高,而且身體也不好,還這么關心學生,真的讓我們很感動。

成仿吾校長也是一位無產階級革命家,在“五四”時期就是著名的文藝家,文筆很漂亮,還參與創(chuàng)立了創(chuàng)造社。后來的校長袁寶華、黃達、李文海、紀寶成都很不錯。特別是紀寶成校長,他在改造學校的面貌方面是有很大功勞的,應該好好記上一筆。他辦事很積極,工作很努力,所以我對他是抱一個積極的、贊成的、擁護的態(tài)度的。只要把學校辦好了,什么都好辦。

治學與研究的體會

新中國成立前,我在南京上大學,是一個普通的學生,整天搞學生運動,沒有正確的學術方向,也沒有達到研究的水平。但那是因為時代所限,在那個戰(zhàn)亂的年代,也不可能靜下心來搞學術。我的學術能力都是后來由黨培養(yǎng)出來的。就現(xiàn)在而言,我認為研究的精神很重要,一個大學生如果沒有研究的精神,就不能算一個合格的大學生。

在我學習和研究的歷程中,一開始對辯證唯物論、歷史唯物論很有興趣,很重視。后來結合外國哲學進行研究,我對德國古典哲學,特別是黑格爾的哲學比較重視,把精力主要放在黑格爾哲學上。我仔細研究了黑格爾的著作,包括《精神現(xiàn)象學》、《邏輯學》、《小邏輯》等。

最初,當我選定以德國哲學作為自己的專業(yè)方向的時候,我就考慮學習德語。后來,當自己指導研究生攻讀德國哲學博士學位的時候,我就確認,一定要掌握德語才行。就在這時,恰好我校李光謨先生在教務處支持下,給本校教師開了一個德語班。于是,我加入了這個班學習德語。經過自己的不斷努力,我的德語學得很快,逐漸掌握了閱讀、解析德國哲學原著的能力,這對我學習、理解德國經典、古典原著以及現(xiàn)代德國哲學都有很大的幫助。

指導研究生的時候,因為每個人的選題不一樣,所以我必須跟著學,自己弄懂了才能指導學生。后來有幾位外國語學院的老師選我做導師攻讀博士學位。他們從工作需要出發(fā),選擇了英美語言哲學。我這方面基礎薄弱一些,就采取了邊教邊學、教學相長的方針,這樣對我們雙方都有好處,效果很好。

因為我在研究生的培養(yǎng)上花費了很大精力,把培養(yǎng)符合質量的研究生放在了第一位,所以只有把自己的一些專題研究放在第二位了。雖然自己在專題方面研究不夠,但也做過一些工作。我和社科院的同志合作編著了《西方著名哲學家評傳》第三卷和第四卷,我擔任主編。當主編就要分配工作任務,有的老朋友想獨立做一個專題,我也主動讓給他們,所以很多同志和我關系很好,在學術上互相合作。后來編《中國大百科全書》,我是外國哲學史編寫組的成員,參加了很多次的會,也去過許多地方。

我在學習方面有一個座右銘,是“好學深思,知行合一”。我覺得除了要培養(yǎng)自己的研究性外,還要多看書、多讀報。看書要用心看,知道這本書有什么特點,好在哪里。我到現(xiàn)在還堅持看書,就像王勃講的:“三尺微命,一介書生。”我可以說是書呆子,沒什么存款,錢都用來買書了。因為花錢買別的東西,很快就沒了,買書的話就能放在那兒。書是為你服務的,可以經常向它請教,有什么問題要查閱、要核對都需要它。讀報也要有重點,要有目的性地選擇一些報紙,提出新的思維,從而使自己的思想跟上時代,站在最前沿。我經常看《光明日報》、《人民日報》,因為這兩份報紙方向掌握得好,有些論斷、評論比較有高度,另外有些學術期刊也需要看一看。就我學習的經歷來說,我覺得馬列主義的基礎很重要。在中國人民大學念書的時候,我們就把馬列主義基礎原著,把馬列主義的中國化、現(xiàn)代化作為指導,這樣才有主心骨,不然思想就是漂浮的。這一點非常重要。古人說得好:“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學,為萬世開太平。”以馬克思主義的現(xiàn)代化、中國化為指導,這是我們安身立命的基礎。

另外我還有一個思想上的座右銘。20世紀50年代初,大家都要學習蘇聯(lián)共產黨的歷史,毛主席曾說要把《聯(lián)共(布)黨史簡明教程》的幾條結束語好好看一下。我當時很重視這本書,在這本書上,我寫下了“對黨無限忠誠,全心全意為人民”這句話,作為我思想上的座右銘。對黨無限忠誠,要清清白白地加入黨的隊伍,不能玷污黨的純潔性;要全心全意為人民,說到底就是要為人民服務。我到解放區(qū)之后,把名字由“鐘世玨”改為“鐘宇人”,就是取自“忠于人民”的諧音,這也可以作為一個旁證。1984年12月26日,這對我來說是一個非常重要的日子。在我從南京國統(tǒng)區(qū)北上到華北解放區(qū)36年后,我終于在這一天光榮地加入了中國共產黨。這是華北大學、中國人民大學長期用馬克思主義、毛澤東思想對我進行教育的結果,這樣,我才從一個懵懂的青年成長為一名忠于黨、服務人民的大學教員。我對此是有很深切的感受和體會的,是永遠不能忘懷的。

我現(xiàn)在年紀大了,身體狀況也不是很好,所以沒有經常回學校,但我還是關心我們學校的,因為我對人民大學是有很深厚的感情的。自從我1948年到解放區(qū)去了華北大學,后來組建中國人民大學,到現(xiàn)在已經60多年了,我一直都在學校,見證了它的發(fā)展和變化。回憶我一生的經歷,我的格言和誓言就是:中國人民大學深銘我心,我永遠不忘黨的恩情!

人物簡介

鐘宇人(1926—),原名鐘世玨,湖南臨澧人。中共黨員,教授,西方哲學研究專家、翻譯家。

鐘宇人1945年9月考入重慶中央大學政治系學習。翌年6月,隨學校遷回南京。因思想傾向進步,1948年11月進入冀中解放區(qū)正定華北大學政治班學習。1949年3月至8月在華北大學天津分校任政治班副班長。1949年9月在北京開始學俄語,隨后進入中國人民大學俄文教研室攻讀研究生。1951年4月調做翻譯,先后在馬列主義基礎教研室和哲學系擔任蘇聯(lián)專家的課堂口譯,是當時校內幾位“名譯”之一。1957年7月轉做教員,在講授了兩年馬克思主義哲學史后,轉入西方哲學史專業(yè)的教學和研究。1990年被國務院學位委員會批準為博士生導師。1992年開始享受政府特殊津貼。

鐘宇人曾翻譯哲學教材,編寫馬克思主義哲學史、歐洲哲學史教材,給研究生開設“黑格爾精神現(xiàn)象學”、“黑格爾小邏輯”等專題課程。他精通俄語、英語和德語,主譯出版了《唯物辯證法的范疇》等著作,撰寫了《列寧論革命主觀能動性》、《新中國自然科學發(fā)展的道路》等批判性文章。20世紀80年代后,他著重研究歐洲經驗論與唯理論哲學,不久轉而專攻德國古典哲學及德國現(xiàn)代哲學。主要成果包括:主編《西方著名哲學家評傳》第三卷和第四卷;撰寫《經驗論與唯理論之歷史考察》、《休謨的懷疑論——哲學上的中間派》(合著)、《經驗論的先驅——特萊肖評傳》、《黑格爾認識論概述》、《黑格爾實踐學說初探》、《從黑格爾到馬克思的異化理論》等論文;擔任《中國大百科全書·哲學卷》外國哲學史編寫組成員、《英漢辭海》上、下卷編委,主譯了《十四——十八世紀辯證法史》等。