最新章節

書友吧第1章 前言 從殘片推想原貌的野心

本書的寫作沖動緣起于閱讀歷史作家劉勃《司馬遷的記憶之野》的第十章“傾國”,其中所提示的人物之間復雜、明滅不定的關系網給我留下了深刻的印象,漢武帝晚年令其父子反目的巫蠱之禍的真相,似乎就在這張網后若隱若現。它勾起了我巨大的好奇心,我試圖梳理這張網,弄清楚那些歷史人物之間的關系,由此理解他們行為的動機。

我的寫作向來由好奇心所驅動。上一部作品《太后西奔》緣起于讀到該事件親歷者吳永的回憶錄《庚子西狩叢談》——慈禧太后在庚子事變中的狼狽我曾有所知,但狼狽落魄至此仍令我震驚。這段充滿細節的回憶那么魔幻,又那么真實;那么不可思議,又那么符合情理。一股強烈的好奇涌上來,我想搞清楚養尊處優、牢牢掌握大清命運四十多年的慈禧太后是如何跌落至此的,命運經歷如此巨大的反差,對她未來的思想行事又有什么影響。

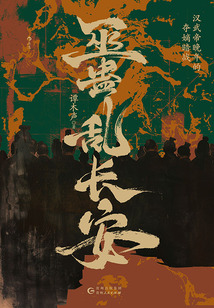

拙作《巫蠱亂長安》的核心是推理和猜想。雖然中國人可能是全世界最熱愛記錄歷史的民族,但古代歷史的記載仍然不足以讓后人弄清楚許多事情的細節,許多真相也就由此湮滅。我的博士生導師馬勇先生曾教導我,大意是:研究近代史,比的是誰掌握更多、更新的資料。因為近代的材料檔案很多,總有學者們看不到的,同時,還有一些檔案雖在世間,但不知什么時候才能公開。而古代史研究比的是誰能在現有材料中看出新意,以及在材料缺失的空白處提出有創見的、邏輯自洽的和當下可見材料難以推翻的推理和猜想。這方面最杰出的例子當屬陳寅恪先生的一系列大作。

近代史和古代史的這點不同,我深有體會。寫作《太后西奔》時,我努力搜羅資料,但是出版后仍然還能不斷看到此前沒有見到的材料,甚至是與我使用的材料相矛盾的記錄。在寫作《巫蠱亂長安》時,我時時能感受到現存的記載和那段豐富的歷史比起來,只算得上是殘破的片段,在片段之間隱約能看出一些蛛絲馬跡,但是僅靠這些片段就得出一些結論,按照歷史研究規范來說不可接受。比如朝中存在趙人倡戶小團體,比如漢武帝有可能是非正常死亡這些事情。還有一些事,僅憑常識就能知道,必須具備一些因素才能發生,但是史家只寫這些事發生了,但促使它們發生的因素沒有任何記載。巫蠱之禍的關鍵人物江充被趙王通緝,在出行被嚴格限制的西漢社會,他卻能夠逃到長安,并且順利地將自己的訴狀遞到武帝案頭,在武帝提出召見他時,竟敢自定著裝,而他的裝束正是武帝所好。這中間任一環節都不可能是單靠他自己能解決的,但誰在幫他?為什么幫他?江充應允以什么回報?只能結合其他材料去推理、去猜測。

我寫作這部作品很多時候就是在歷史的碎片中去推想歷史的真相,有時猜到山窮水盡處,超出了編輯容忍的極限。比如關于蘇文的一章,編輯就認為推理太過,說:“要不你寫成小說吧。”其實我也認真考慮過這個提議,萬一自己有成為下一個馬伯庸先生的潛質呢?不過仔細考量下來,要完成一個完整圓滑的故事,需要補充的細節太多了,篇幅恐怕不小,主人公的動機更是得無中生有,于是只好在做了充分的說明后,將這一章作為番外篇附在文后。

不過讀者諸君也不用擔心,這部小書在行文時很注意區分歷史材料和推理猜想,并且特意加上了注釋,這讓讀者能明白地看出來哪些是《史記》《漢書》《資治通鑒》等史籍的記載,哪些是它們彼此矛盾之處,哪些是歷代研究者的成果(其中也有大量這些研究者的推理),哪些是本書作者的推理和猜想。只要你閱讀時略微專注,就不會被迷惑。書稿付梓前,承蒙在巫蠱之變問題上深有研究的李峰教授通讀全書,提出很多寶貴意見,訂正了書稿的一些錯漏之處,使得這本推理與猜想之書具有了相對堅實的基礎,我非常感謝。除此之外,本書內容還有什么錯誤,概由作者負責。

本書本質上不是要展現作者新發現的歷史真相,而是展現歷史的可能性。已經發生的歷史具有唯一性,但如果只能依靠破碎的殘片去還原它,它就具有了豐富的可能性。我以為,在充分掌握現有歷史材料和研究成果的基礎上,可以對其中的缺失之處,對因果鏈條的斷裂處展開推理與想象。在不違背現有材料(包括文獻與考古發現),不違背邏輯和常識,不背離人心人情的前提下,每一個推理和猜想都具有同等的價值。我希望本書能激起讀者對歷史想象的熱情,煥發讀者推理歷史可能的沖動。看完本書后,在符合以上限定條件下,讀者自己做出的推理與猜想的價值不比任何學術權威差。

想象與推理,在滿足我所提到的限定條件時,不但不會貶損歷史學的價值,還會給它增添魔力。在歷史學能夠被證明是實證的、客觀的科學這一點已經變得越來越困難的當今,還不如為其加持“可能性藝術”的冠冕。

我要在此感謝我的父母與岳父岳母。這本書寫作于大疫期間,三年中的大多數時候我的小家庭輪流與兩邊老人住在一起,承蒙他們幫助照顧我初生的小女兒,我才得以有精力寫作此書。本書初稿最后一章完成的時間是2022年11月25日,此時我正作為航班上的次密接者被隔離在酒店。幾天之后,疫情宣告結束。

木聲

2024年 元旦