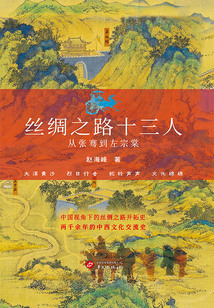

絲綢之路十三人:從張騫到左宗棠

最新章節

書友吧第1章 張騫

一

漢武帝建元三年(前138),河西走廊,一支百余人的隊伍艱難地向西行進,戈壁灘上落日的余暉散落在他們身上,一輪皎潔的圓月在遙遠的地平線上已經隱約可見。他們從長安出發已經有些日子,自從離開隴西(今甘肅臨洮)后,就進入了這條狹長的地帶,與身后的大漢帝國漸行漸遠。

這些人要去往哪里?說來或許不信,連他們自己也不知道具體的地方。不過對于此行的目的,作為領頭人的張騫再清楚不過,他們要找尋一個叫作“大月氏”的民族。

就在幾個月前,張騫在甘泉宮見到了剛剛登基的漢武帝劉徹,這位帝王當時只有十六歲,但所表現出的氣度和志向遠遠超越了他的年齡,張騫深深感知到了這一點,眼前這位比自己小十歲的少年天子,絕不甘心做一個守成之君,他渴望著干一番大事業,成為超越前輩的千古一帝。

但是,漢武帝要想實現這個夙愿絕非易事,因為在他之前的西漢帝王個個優秀。曾祖父劉邦戰勝了強大的項羽,開創了屬于劉家的帝業。祖父文帝劉恒和父親景帝劉啟聯手奉獻歷史上第一個盛世——“文景之治”,即便是在此中間專權的呂后,在她的治下,也是“政不出房戶,天下晏然。刑罰罕用,罪人是希。民務稼穡,衣食滋殖”。

不過,這些帝王雖然表現杰出,但頭頂上無一例外都戴著一頂屈辱的帽子,送給他們這份恥辱的是一個叫“匈奴”的游牧民族。

對于這個游牧民族的來源,司馬遷在《史記·匈奴列傳》中開篇寫道:“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳維。唐虞以上有山戎、獫狁、葷粥,居于北蠻,隨畜牧而轉移。”夏朝之前,山戎、獫狁、葷粥等少數民族居住在北部蠻荒之地。夏朝滅亡后,相傳夏桀之子淳維逃亡北方,與這些少數民族融合成了匈奴,換句話說,匈奴是夏朝王室的后代子孫。《漢書》的作者班固幾乎沿用了司馬遷的說法。

不過,近現代以來學者大多不認同上述說法,而覺得匈奴是許多北方少數民族的共同后裔。著名學者王國維在《鬼方昆夷獫狁考》中,把“匈奴”名稱的演變作了系統的概括,認為商朝時的鬼方、混夷、獯鬻,周朝時的獫狁,春秋時的戎、狄,戰國時的胡,都是后世所稱的“匈奴”。

雖然關于這個問題至今仍有爭論,但有一點卻是毋庸置疑的,匈奴與地處中原的華夏民族大相徑庭,無論是風俗習慣、生活方式、飲食衣著、婚姻制度等都有很大的區別。

匈奴較早出現在史籍中是在秦惠文王更元七年(前318),說匈奴配合韓、魏、趙、燕、齊等五國聯合攻擊秦國。自此以后,“匈奴”便成了中原王朝的心頭之患,也逐漸成為古代史書中常見的一個詞。

只是,起初是“小患”,而非“大患”。“匈奴”最早遠不是中原政權的對手。戰國末年,趙國名將李牧大破十余萬匈奴騎兵,從此匈奴十余年不敢南犯。等匈奴稍微緩過些勁來,又被統一天下的秦始皇迎頭一擊,大將蒙恬率領三十萬人馬將匈奴逐出河套地區,退到陰山以北,“卻匈奴七百余里,胡人不敢南下而牧馬,士不敢彎弓而報怨。”

秦始皇為了防止匈奴南犯,上馬了一個龐大的工程,將過去秦、趙、燕的長城連為一體,從此便有了萬里長城,有了這道人工的屏障,使得匈奴的騎兵更加難以逾越。

遺憾的是,秦朝的歷史實在太短了,就在中原大地重新陷入大亂時,匈奴卻誕生了一位強有力的頭領——冒頓單于。這位單于是個狠角色,狠到連自己的親生父親都殺掉了,由此誕生了一個著名的故事叫作“鳴鏑弒父”。

冒頓原為其父頭曼單于的太子,后來頭曼單于寵愛的閼氏生了個小兒子,他就想殺了冒頓而立小兒子為太子。

頭曼單于采用“借刀殺人”之計,派冒頓到月氏去當人質。冒頓剛到那里,頭曼單于就下令攻打月氏,想借月氏之手殺掉冒頓。情急之下,冒頓偷了月氏的良馬,騎著它只身逃回匈奴。

頭曼單于看到冒頓居然能單槍匹馬地從虎口脫險,深感其勇猛異常,沒有繼續迫害他,反而封冒頓為大將軍,讓其統領一萬騎兵。

但冒頓對父親的仇恨不僅沒有消退,反而變得更加強烈。他讓人制作了一種骨箭,上面穿孔,發射之時有鳴聲,稱為“鳴鏑”,又稱“響箭”。

冒頓開始訓練自己的部下,對他們說:“凡是我的響箭射中的目標,你們都要全力射擊他,誰要是不射,殺無赦!”最初射獵鳥獸,有人沒有跟著射,冒頓就把他們殺了。不久,冒頓以響箭射擊自己的愛馬,左右之人有不敢射擊的,也掉了腦袋。過了些日子,冒頓竟然用響箭射擊自己心愛的女人,有些部下感到恐懼,不敢射擊,冒頓又把他們殺了。

冒頓出去打獵,用響箭射擊頭曼單于的馬,左右之人都跟著射,冒頓知道部屬已成了可用之人。

冒頓覺得萬事俱備,有次跟隨父親去打獵,他突然用響箭射擊頭曼單于的頭部,左右的人也都跟著把箭射向頭曼單于,頭曼當場被亂箭射殺。冒頓隨即又把他的后母及弟弟,以及不服從的大臣全部殺死,自立為單于。

冒頓上臺后,東邊強大的東胡派人索要美女和寶馬。匈奴人異常憤怒,想著與東胡決一死戰。但冒頓卻毫不在意,對東胡的要求一一滿足。看到匈奴人服軟,東胡非常得意,對其更加輕視。冒頓利用東胡的麻痹,發動突然攻擊,消滅了這個勁敵。

從冒頓殺父奪位和擊敗東胡的過程來看,他不僅有冷酷驍勇的一面,還頗有政治頭腦和智慧。此后匈奴走上了快速擴張的道路。

匈奴吞并了東胡后,又驅逐了實力不俗的月氏,收復了被蒙恬所占的舊地,還征服了樓煩、烏孫等部落,草原各族無不臣服匈奴。一個強大的帝國橫空出世,疆域最東達到遼河流域,最西到達蔥嶺(今帕米爾高原),南達秦長城,北抵貝加爾湖一帶。

漢高祖劉邦剛剛奪得天下,匈奴便來找麻煩。在匈奴大軍的逼迫下,七個異姓王中的韓王信投降匈奴,匈奴奪得馬邑后繼續南下,兵鋒直指晉陽(今山西太原)。

剛剛戰勝項羽的劉邦沒有把匈奴放在眼里,決定御駕親征。他認為匈奴打不過秦軍,而漢又剛剛滅掉了秦,還擊敗了不可一世的項羽,如此說來,匈奴軍隊并沒什么了不起,根本不是漢軍的對手。

不過,這只是一個推理。此時的劉邦根本不知道冒頓單于是一個什么樣的角色,因此付出慘痛的代價也就不足為怪。

漢高祖七年(前200),劉邦率大軍征伐匈奴,起初的戰局非常不錯,一路上勢如破竹,連戰連捷,這使得劉邦更覺得匈奴不堪一擊。實際上這是冒頓單于采用的詐敗之計,主動示弱,引漢軍繼續北上。

志在必得的劉邦果然上當,輕騎突進,不顧一切追擊,將大部隊遠遠甩在后面。冒頓單于抓住戰機,率領四十萬騎兵傾巢而出,將劉邦率領的前軍和后面的漢軍攔腰截斷,劉邦被圍困平城(今山西大同)以東的白登山上整整七天七夜。

當時正值寒冬,漢軍凍得手腳發僵,有不少士卒被凍掉了指頭,糧食也即將耗盡,形勢極度危急。劉邦幾次率軍突圍,都以失敗告終。

就在劉邦陷入絕望之際,“陳平秘計而出”,至于進獻什么樣的“秘計”,說法不一。最普遍的觀點是陳平勸劉邦用豐厚的禮物去賄賂冒頓單于的妻子閼氏,讓她幫忙說好話,如此一來,或許還有一線生機。

劉邦對此全部采納,沒想到這招果然好使,接受大量金銀財寶的閼氏規勸冒頓說,如果不及時退兵,等漢軍大量援兵到來,匈奴騎兵有可能被反包圍。

冒頓覺得有理,短時間內無法攻下白登山,漢朝援軍正向這里靠攏,而且韓王信的隊伍沒有按照約定前來,這樣耗下去,誰能笑到最后真說不準。況且,他本來就沒有取而代之,從而問鼎中原的野心,只是為了展示自己的實力。如今,已經達到了目的。于是,冒頓單于在包圍圈中悄悄地開了一個角,放了劉邦一條生路。

對于劉邦來講,爭奪天下的過程中曾有過不少失敗的經歷,有些甚至是非常重大的挫折,但始終都沒有壓垮他。但這次不同,從平城回到長安,只要他一閉眼,腦海中滿是黑壓壓的匈奴騎兵,以及滾雷般的馬蹄聲。利刃閃出的道道寒光,還經常出現在他的夢境之中。

這段令人后怕的經歷,使得劉邦清楚意識到,以西漢帝國現有的實力,還不足以與匈奴掰手腕,要想有一個和平的環境恢復發展經濟,只能選擇暫時忍讓。

只是如何才能讓冒頓單于滿意,不再進犯呢?大臣劉敬提出一個法子——和親,他認為這個方法兼顧了眼前和長遠。

道理很簡單,大漢公主嫁過去,冒頓單于就成了劉邦的女婿。由于地位尊貴的公主會被作為閼氏,冒頓單于死后,冒頓單于和漢朝公主所生的兒子就會成為新單于,外孫怎么會和外祖父分庭抗禮呢?“兵可無戰以漸臣也”,這樣就可以不經過流血沖突讓匈奴臣服。

劉敬同時提出為了能使和親策略奏效,必須讓劉邦和呂后唯一的親生女兒魯元公主完成這個使命,如果讓宗室及后宮女子假扮公主,很容易穿幫,不僅達不到目的,反而有可能適得其反。

劉邦真心被匈奴打怕了,不假思索滿口答應。但呂后卻不同意,她和劉邦就這樣一個寶貝女兒,怎么能狠心將她遠嫁異域。

呂后天天哭哭啼啼,搞得劉邦實在沒辦法,只好找了一個宗親之女封為公主嫁給冒頓單于,并贈送了非常豐厚的嫁妝。從此開了和親的先河,成為世上以女人換和平的最初藍本。

至于第一位做出犧牲的女子是誰,史書上沒有明確記載,《史記》中只有寥寥數語,“上竟不能遣長公主,而取家人子名為長公主,妻單于”。

不僅是她,從漢高祖到漢武帝,共將九位宗親之女送往匈奴和親,沒有一個能留下名字。她們為漢朝帶來了和平,但出生于什么環境,經歷了什么,在史書找不到只言片語,永遠湮沒在歷史的煙塵之中。

雖然遠嫁的不是魯元公主,但劉敬的計策還是起到了一定效果,人財皆收后,冒頓單于暫時中止了對漢朝的大規模侵擾。

不過,西漢帝國的低三下四,使得冒頓單于更為驕橫,漢高祖劉邦死后,主持朝政的呂后收到冒頓單于的一封“求婚書”,信中寫道:“孤僨之君,生于沮澤之中,長于平野牛馬之域,數至邊境,愿游中國。陛下獨立,孤僨獨居。兩主不樂,無以自虞,愿以所有,易其所無。”意思是說,你我如今都是鰥夫寡婦,不如我們搭幫一起過吧,互通有無,豈不美哉!

這封所謂的“求婚書”傷害性不大,侮辱性極強,即使對于一個普通女子看來,冒頓的行為都是赤裸裸的性騷擾,何況對于大漢帝國的太后,因此頓時在西漢朝堂炸了鍋。

呂后的妹夫大將樊噲表示忍無可忍無須再忍,請求率十萬大軍出征匈奴。大臣季布表示反對,理由很簡單,當年漢高祖親率30萬大軍都打不過匈奴騎兵,樊噲的十萬人還不夠匈奴人塞牙縫,如果把冒頓單于激怒了,匈奴揮師南下,西漢恐怕難有招架之功。

呂后為人雖然心狠手辣,但“大事不糊涂”,覺得季布言之有理,現在還不是和匈奴攤牌的時候,于是提筆寫了一封回信,說自己“年老氣衰,發齒墮落,行步失度,單于過聽,不足以自污”,我老太婆年老色衰,頭發、牙齒都掉了,走路都需要人攙扶,又怎能遠赴匈奴呢?單于您誤聽人言,恐怕玷污了單于的威名。“弊邑無罪,宜在見赦”,請求放過一馬。

冒頓單于本意只是想羞辱一下漢朝,接到呂后的回信及饋贈的禮物,覺得目的達到,于是表示“未嘗聞中國禮義,陛下幸而赦之”,稱贊漢朝是禮儀之邦,并獻馬以求延續和親。

漢文帝時,老上單于率匈奴大軍犯邊,一直殺到距離長安城只有兩百多里的地方,文帝最終忍了,繼續將宗親之女一次次送往匈奴,并承諾和親之后,漢朝不會先違約,確保維持雙方的友好關系。

更為甚者,文帝給匈奴單于寫信,用的是一尺一寸的竹簡,上面寫有“皇帝敬問匈奴大單于無恙”,顯得非常客氣。而單于回信用的卻是一尺二寸的竹簡,臺頭寫道:“天地所生、日月所置匈奴大單于敬問漢皇帝無恙”,匈奴單于的回信,無論竹簡大小,還是稱呼語氣,都要故意壓大漢一頭。

漢景帝即位后,同樣奉行和親政策,一再重申要睦鄰友好。在此期間,雖然偶爾有匈奴的侵擾,但沒有發生大規模的進犯,邊境上總體維持了和平局面。

二

漢武帝登基后,目光瞄向了蒙古高原,來自那里的狂風,時常席卷長安的宮殿,讓他感知那個給大漢帶來無盡屈辱的彪悍民族的存在。

武帝覺得通過和親來維持和平是脆弱的,要從根本上解決匈奴問題,還是需要動用武力。如果說先輩的忍辱負重是一種迫不得已的妥協,如今已經到了改變的時候。他之所以有這個底氣,是因為經過幾代人的韜光養晦,特別是通過“文景之治”,漢朝的綜合國力大增,已經今非昔比。

《史記》中形容了當時的盛況,“京師之錢累巨萬,貫朽而不可校;太倉之粟陳陳相因,充溢露積于外,至腐敗不可食。”財政收入暴增,國庫里有數不清的錢,穿錢的繩子都爛了。糧食多得吃不完,京師糧倉的糧食因為來不及吃,時間久了都腐爛了,殷實的家底為武帝對匈奴動武提供了堅實的物質基礎。

另外,馬匹短缺的問題得到了相當大的改觀。經過秦末大亂和楚漢戰爭,漢朝剛建立時,馬匹極為稀缺,一匹馬可以賣到百金。高祖劉邦甚至找不到四匹膚色相同的馬來拉車,至于百官只能騎牛車,整個皇室只有“廄馬百余匹”。

為了解決這個問題,漢初開始,朝廷就鼓勵百姓養馬,為此出臺了一系列政策舉措。文帝時,頒布了“馬復令”,養殖一匹軍馬的農民,可以免除他家三個人的兵役,甚至可以用捐馬的形式給自己贖罪,并且禁止民間屠殺馬匹,明確規定“盜馬者死”,還嚴厲禁止優良馬種外流。景帝時,專門設置了三十六所養馬的“牧馬苑”,大力鼓勵民間養馬。

經過多年的倡導和鼓勵,到武帝時“牛馬成群,農夫以馬耕載,而民莫不騎乘”,當時官府掌管的牧苑中,就有四十萬匹馬,民間的馬更多,“眾庶街巷有馬,阡陌之間成群,乘字牝者擯而不得聚會”。街道和田野上到處是馬,如果騎一匹母馬甚至連聚會都不讓參加,因為母馬容易造成公馬的騷動,破壞聚會的氣氛。

相對于漢初的情形,發生了天翻地覆的變化。民間的馬匹多了,戰馬問題迎刃而解,這對于與匈奴開戰太重要了。因為匈奴是馬上民族,漢軍如果沒有騎兵優勢,很難與之抗衡。

日漸雄厚的經濟實力,大規模的戰馬儲備,使得武帝終于看到了戰勝匈奴的希望,一想到這里,他不由心潮澎湃,雖然不知何時能真正實現這個夙愿,但隱約感覺到離揚眉吐氣的日子不遠了。

盡管武帝動了心思,但對蕩平匈奴并無太大把握,畢竟歷史上有相當慘痛的經歷,幾十年來一直堅持和親政策,沒有與匈奴發生大規模的正面交鋒,如果真打起來,是否會重演白登山之圍,還是另外一個結局,誰都說不好。

就在武帝難以決斷時,傳來了一個重要的信息,使得他重新振奮起來:一個被俘的匈奴人說匈奴打敗了月氏人,殺了月氏王,并用他的頭骨作為飲酒的器具。月氏人因此向西逃走,心里對匈奴充滿了怨恨,但苦于找不到一起攻擊匈奴的盟友。

武帝聽聞此訊,頓時蹦出一個全新的想法。他認為匈奴實力很強,如果漢朝單干勝率不大,倘若能聯合月氏夾擊匈奴,則勝算大增。只是,要想實現這個目的,首先要找到月氏人,但被匈奴驅逐的月氏人到底在哪里呢?

月氏是個古老的民族,曾經非常強盛,連匈奴都懼它幾分。當年頭曼單于就是將兒子冒頓送到月氏做了人質,后來冒頓成為可汗后,匈奴變得強大起來,擊敗了月氏,月氏人被迫遷徙,一小部分向南進入祁連山,被稱為小月氏,大部分則向西進入了天山以北的伊犁地區,稱為大月氏。

武帝對此一無所知,只知道月氏在匈奴的西邊,“道必更匈奴中”,意味著要想聯絡月氏,必須要經過匈奴控制的區域,需要冒很大的風險,不過在武帝看來,為了實現擊敗匈奴的宏圖偉業,這個險值得冒,也必須冒。

只是由誰擔負這個危險而重要的使命呢?這趟出使不同以往,前途漫漫,情況不明,一路上危機四伏,如果遇到匈奴人,說不好還會有殺身之禍。武帝一時沒想到合適人員,于是公開進行招聘,隨即一個叫張騫的郎官主動請纓接受招募。

張騫是漢中郡城固(今陜西城固)人,出身寒門,因此《史記》《漢書》等對其身世及成長經歷都沒有任何記載,只說他長大后,在朝廷中擔任郎官。

史載,漢武帝在太初元年(前104)設置了羽林郎,先是選拔騎射有軍功者,后又選了一些智謀之士和文學士,張騫得以入選。盡管他不是武士,但也絕非是手無縛雞之力的文弱學士,史書上說他“為人強力”,應該是一個體魄健壯之人。

當張騫聽說公開招募使者的消息,激動得一夜未眠,覺得建功立業的機會來了。作為郎官,雖然可以待在皇帝身邊,但他卻不滿足于此,內心渴望做一番大事,一直苦于沒有機會,如今舞臺擺在了眼前。

只是,張騫心里也清楚,如果應征,將會踏上一條險途,且不說能否找到大月氏,需要畫一個大大的問號,如果被匈奴人捉住了,不僅無法完成使命,甚至連性命都會搭上。

張騫思來想去,最后還是決定應募出使。不入虎穴焉得虎子,為了成就一番功業,就必須要把生死度外。武帝召見了張騫,看到他身體健壯而且談吐不凡,完全符合應征的條件,對這個人選感到很滿意,覺得張騫能夠擔負起這個艱巨的使命。

建元三年(前138),張騫帶領一百多人的使團從長安出發,隊伍中有位叫作堂邑父的匈奴人作為向導和翻譯。過了隴西后就進入了完全陌生的地域,張騫并不知道這個東西長、南北窄的地帶后來被名為“河西走廊”,更不知道一條叫作“綠洲絲綢之路”的中西交流要道即將橫空出世。

張騫一行最擔心的是安全問題,特別是進入匈奴人控制的地區后,這樣一支百余人的隊伍行走在戈壁灘中,無遮無掩,非常容易暴露行跡,匈奴騎兵隨時可能出現在眼前。為了保險起見,張騫下令隊伍夜行晝伏,最大程度減少暴露的風險。

即便如此還是難逃厄運,在一個陽光燦爛的午后,伴隨著一陣緊似一陣的馬蹄聲,從遠方而至的匈奴騎兵將他們團團圍住,沒有任何抵抗能力的使團悉數成了俘虜。匈奴人見到他們感到非常吃驚,在這里發現如此多的漢人,而且是漢朝的使團,在此之前從未有過。

匈奴騎兵將張騫等人押送到匈奴王庭,這時匈奴王庭在今天內蒙古呼和浩特附近,由河西走廊到匈奴王庭,路上要走一些日子。

張騫此時已從最初的恐懼中掙脫出來,他心里清楚,見到單于兇多吉少,雖然已經做了最壞的打算,但仍感到些許心痛和不甘。性命可以不要,但如此一來卻無法完成武帝的囑托。

軍臣單于見到張騫等人后,知道他們此行的目的是聯絡月氏人,生氣地說:“月氏在吾北,漢何以得往?使吾欲使越,漢肯聽我乎?”月氏人在我們的西北,漢朝怎么能越過我們,向月氏派遣使節呢?如果我們穿過漢朝,和南方的越國聯絡,你們會同意嗎?

軍臣單于雖然很不高興,卻沒有殺掉張騫一行,而是將其扣留和軟禁起來。這一扣就是十年。

至于張騫如何渡過這段漫長的歲月,《史記》里只有一句話——“留騫十余歲,與妻,有子,然騫持漢節不失。”從這個記載來看,張騫似乎沒有受到什么虐待,相反娶了一個妻子,兩人還生了孩子。

軍臣單于或許想用這樣的方式軟化張騫的意志,但張騫沒有被“老婆孩子熱炕頭”的溫柔鄉所困住,時刻都想著自己未完成的使命。張騫十分謹慎地保護著朝廷頒發給他的節杖,期待著有一天能夠重新踏上尋找月氏之路。

只是這一天看上去遙遙無期,晝夜更迭,四季輪換,眼見草原一年年的枯榮,境況卻沒有任何改變。張騫經常面朝南方若有所思,想念著魂牽夢繞的大漢。武帝召見他的情形不斷浮現,那個充滿期盼的眼神始終無法忘懷。

在意志消沉或心情幽暗時,張騫總是拿出節杖端詳,心里默默告訴自己:只要活著,就一定會有機會逃出去,因此絕不能輕言放棄。

張騫的期望最終變成了現實,在匈奴待得時間長了,對他的看管漸漸寬松起來。在武帝元光六年(前129)的一天,他終于得到了千載難逢的機會,拋妻棄子,帶著堂邑父等成功逃脫。

三

張騫狂奔了許久,見到沒有匈奴人追上來,才稍作喘息。如今他面臨著一個重大的抉擇,是向東返回長安,還是繼續向西尋找月氏。

前者無疑是最安全的選擇,因為繼續西行還可能遇到新的險情,而能否完成使命不得而知。但在張騫看來,沒有完成武帝交給的任務,就無法回去復命,縱然回到長安,保得下半生平安,也會生活在不甘和悔恨中,因此他下定決心,即使前面有刀山火海,定要縱然前行,不找到月氏人絕不東返。

張騫一直聽說大月氏生活在伊犁河一帶,便朝著伊犁河谷進發。但是,他不知道在被扣押的十余年間,西域形勢發生了很大的變化——大月氏不見了!

大月氏的消失和一個叫烏孫的民族有關。這個民族原本生活在祁連山一帶,史載,月氏強盛時,殺掉了烏孫王難兜靡,當時他的兒子獵驕靡剛出生,被人帶到了匈奴,由冒頓單于撫養成人。

獵驕靡長大后,請求匈奴借兵復仇。此時月氏大部在匈奴的打擊下,已經從河西地區遷移到了伊犁河、楚河流域,但獵驕靡依舊不肯放過,帶著兵馬前來征討,月氏抵擋不住,只好繼續西遷,翻過了蔥嶺,就是今天的帕米爾高原,來到了阿姆河流域,并在這里定居下來。

張騫對這樣的變故并不知曉,起初還是朝著伊犁河流域進發,邊走邊打聽大月氏的具體方位。后來應該是得知了這一變故,因為他經過車師后沒有繼續前往伊犁河流域,而是折向西南,溯塔里木河西行,經過庫車、疏勒等地,來到了蔥嶺之下,準備翻越蔥嶺,前往月氏人居住地。

張騫在這里遇到了前所未有的困難,《西河舊事》里說:“蔥嶺在敦煌西八千里,其山高大,上生蔥,故曰蔥嶺也。”這里平均海拔四千米以上,天山、昆侖山、喀喇昆侖山、興都庫什山、喜馬拉雅山五大山系匯集于此。不僅海拔高,而且氣候多變惡劣,經常會遇到暴風雨。

張騫在這里又一次感受到了死亡的氣息,山峰如云,白雪皚皚,看不到任何人煙,只能風餐露宿,走走停停。由于匆匆出逃,物資準備又不足,不少隨從或因饑渴倒斃途中,或葬身黃沙、冰窟,獻出了生命。

張騫抵著凜冽的寒風,望著直入云霄的山峰,看著身邊倒下的伙伴,一度覺得很難走出這片高地,自己最終會變成冰雪之下的枯骨。虧得身邊有“善射”的堂邑父,在沿途射殺一些鳥獸,這才有了果腹之物。以鳥獸為食,以冰雪為水,張騫等終于艱難地翻越了蔥嶺。

當翻過最后一個山隘,再一次看到裊裊炊煙時,張騫百感交集,望著身后走過的路,頓時有種劫后余生的感覺。只是他不曾知道,正是因為經歷了這段艱苦的行程,他成為歷史記載中從中國內地到中亞的第一人。

張騫接下來到一個叫大宛的國家。在此之前,漢朝根本就沒聽說過這個國名。對張騫來講,這更是一個完全陌生和全新的世界。

大宛位于今天的費爾干納盆地,四周被庫拉馬山、費爾干納山和天山等群山包圍,僅西南方向留有一條狹窄走廊與外界相通。雖然漢朝對大宛一無所知,但大宛人卻聽說過東邊有一個很強盛的王朝,張騫的到來,不僅驗證了這樣的說法,還使得大宛人第一次見到了傳說中的漢人。

出乎張騫的意料,他在這里受到了熱烈的歡迎,“大宛聞漢之饒財,欲通不得”,早聽說漢朝非常富庶,大宛王一直想與漢朝建立聯系,但由于遠隔千山萬水,中間又有匈奴的阻礙,這個愿望一直無法實現,萬萬沒想到漢使竟然從天而降,大宛王因此感到非常高興。

張騫表明身份后,訴說了出使月氏的使命和沿途遇到的種種遭遇,希望大宛王能夠派人將自己送往月氏,以后自己返回長安,一定會奏明漢朝皇帝,贈送重禮作為酬報。

大宛王一聽“賂遺財物”,很是高興,對張騫的請求滿口答應,派出向導和翻譯護送張騫到了康居,然后再由康居人將其送往大月氏所在的地方。

張騫終于見到了魂牽夢繞的大月氏人,十多年來所受的苦難就是為了今天。想到即將完成武帝給予他的使命,不由激動萬分。不過,高興沒多久,張騫便陷入了深深的失望之中。

這是因為大月氏人臣服大夏國后,在這里定居下來。如今生活的區域土地肥沃,物產豐富,沒有外敵的侵擾,人們安居樂業,宛若在“桃花源”中,“地肥饒”而“志安樂”,早已沒有了復仇的想法,無論張騫如何勸說,大月氏人也不為所動。

從另一個角度說,即便大月氏人想復仇,但如今他們不和匈奴接壤,隔著蔥嶺這樣的天險,中間還有大宛、康居、烏孫等諸多國家,和漢朝聯合夾擊匈奴已經失去了現實可能性。

這樣的結果對張騫而言,既無奈又痛心,跋山涉水,九死一生,為的就是完成聯絡大月氏的使命,但人算不如天算,如今只能鎩羽而歸。在踏上歸程前,張騫穿越媯水(今阿姆河上游)南下,抵達了大夏的藍氏城(今阿富汗瓦齊拉巴德)進行實地考察。

元朔三年(前126年),在大月氏待了一年的張騫動身回國。吃一塹長一智,為了不讓匈奴人再次俘虜,他決定不沿原路返回,而是另辟新徑,依今天阿爾金山、昆侖山北麓向東,沿塔克拉瑪干沙漠南側東行,通過羌族人居住的地方取道回國。

張騫出使時并不知道有這樣一條道路,后來從當地人那里探知,可以沿昆侖山北麓,經大宛、莎車、于闐、鄯善,然后通過青海羌人地區歸漢,這便是所謂的“南道”。

張騫沒想到,盡管改了道,但還是在路上被匈奴人捉住了。更讓他沒想到的是,第二次做了俘虜的他,竟然和先前留在匈奴的妻子團聚了。不得不嘆服,冥冥之中,一切似乎都是命運的安排。

張騫雖然再次擁有了家庭生活,但心情比上次更為灰暗,因為不知道還會被扣留多長時間,自己能否活著離開更是要畫個問號。更何況,從長安出發時二十七歲的他,如今已人到中年,難道一生真的要耗費在這片異域的荒野嗎?

就在張騫為前途感到迷茫時,一年后匈奴發生了內亂,軍臣單于去世后,他的兩個兒子為了爭奪可汗之位大打出手,張騫抓住機會帶著堂邑父和匈奴妻子趁亂逃走。一路風餐露宿,穿越草原和大漠,直到有一天,雄偉的長安城終于重新出現在張騫的眼簾中。

淚水頓時模糊了張騫的雙眼,在出使的路上,即使最困難的時候,他都沒有流過淚,被匈奴人扣押時沒有,艱難翻越蔥嶺時也沒有,但此時遠遠望見長安時,張騫再也控制不住自己的情緒。

十三年前,張騫帶領一百多人的使團從這里出發,如今只剩下他和堂邑父兩人回來,而且無人再能認出他就是當年的張騫,衣衫襤褸,兩鬢斑白,像是一個飽經風霜的垂垂老者,唯一能夠證明自己身份的是手中的那一根節杖。

張騫一直竭盡全力保護著這個象征,雖然歷經苦難,但始終相信總有一天會重返故土來給武帝復命,因此在任何情況下都不能丟掉節杖,因為他的身份是——大漢使臣!

四

漢武帝簡直不敢相信自己的耳朵,他還清楚記得當年送張騫出發的情景,從那以后,一直盼著張騫的回音,希望能帶來關于大月氏的消息。

只是年復一年,沒有任何音訊,原本充滿期待的漢武帝到后來徹底斷了念想,覺得這個使團或許在半路遇到了不測,否則不可能如此長時間音訊全無。

漢武帝怎么也不會想到,張騫在沒有任何事先通知的情況下,竟然奇跡般回到長安。只是再次見到他時,已經完全認不出眼前的人是張騫,當年雄姿英發的郎官,完全變成了另外一副模樣。

張騫詳細匯報了此行的經過,雖然沒有完成聯絡大月氏的使命,卻給漢武帝打開了一個全新的世界。

張騫先說了幾個親身游歷過的國家。在匈奴西南是大宛,距離漢朝大約一萬里,不是以放牧為生,而是定居耕田,種植稻麥,并出產葡萄酒。大宛國有城郭和房屋,所管轄的城邑大小七十余個,民眾有幾十萬。

更讓漢武帝感興趣的是,張騫說在大宛出產一種“汗血寶馬”,它們跑起來流下的汗水都是紅色的,據傳其祖先是“天馬”的遺種,算得上是當今世界上最好的馬匹。

康居在大宛西北大約兩千里,是一個游牧民族,善射的戰士有八九萬,和大宛是鄰國,但國土面積狹小,南邊服侍月氏,東邊服侍匈奴。

大夏在媯水以南,和大宛一樣,人們定居生活,有城郭房舍,但沒有統治全國的君主,各城邑自行管理。這里雖有一百多萬民眾,但非常害怕打仗,而很會做買賣,如今他們臣服于大月氏。大夏最大的城市叫藍氏城,市場非常繁榮,商賈在這里經營各類貨物。

漢武帝當年最關心的大月氏,張騫講述得最為詳細。大月氏在大宛以西二三千里,居住在媯水以北,南邊是大夏,西邊是安西,北面是康居。這是他們后來遷居到的地方。

起初月氏最強盛的時候,占據了整個河西地區,根本不把匈奴放在眼里。冒頓成為單于后,匈奴攻破月氏,殺掉月氏王。月氏人只得離開故地向西遷移,后來又被烏孫驅趕,再次向西,“過宛,西擊大夏而臣之,遂都媯水北為王庭。”還有一小部分沒有西遷,向南融入羌人中,稱為小月氏。

大宛、大月氏、大夏、康居是張騫去過的地方,除此之外,他還講了幾個沒到過但聽說過的國家,包括烏孫、奄蔡、安息、條枝等。

烏孫在大宛東北兩千里的地方,由游牧民族建立,實力非常強,善射的戰士有好幾萬,本來臣服于匈奴,隨著逐漸強盛,不肯再去朝拜匈奴,只是名義上歸附臣屬而已。

奄蔡在康居的西北方向,同樣由游牧民族所建,實力也比較強,“控弦者十萬”。而且“臨大澤,無崖,蓋乃北海云”——瀕臨漫無邊際的北海。這里的“北海”是指今天的咸海或里海,蘇武牧羊的“北海”則是指貝加爾湖,兩者相去甚遠,不是同一個地方。

安息在大月氏西邊的數千里,是一個非常大的國家,方圓數千里,大小城市有數萬個,民眾除了耕田外,還做生意,用車或船運送貨物到其他國家。這里用白銀做貨幣,錢幣上鑄有其國王的肖像,國王死了便更換錢幣,用新國王的肖像鑄幣。而且他們在皮革上記事,文字都是橫寫的。

條枝在安息的西邊,瀕臨西海,也就是今天的地中海。氣候炎熱潮濕,人們耕田種稻。那里出產一種很大的鳥,其卵如甕那么大,這個國家的人還非常善于玩魔術。

令人稱奇且訝異的是,西王母傳說竟然出現于張騫所獲得的消息中。“安息長老傳聞條枝有弱水、西王母,而未嘗見。”弱水和西王母是神話中的河水和神仙,是戰國時中原對西方世界的一種想象,西漢初期的西王母崇拜氛圍已經染及皇室,漢武帝尤為嚴重。

張騫向安息國人征詢西王母是否在其國土上,安息老者聽了后,告訴張騫:“在西方的條支國,有浩蕩洶涌的河流,那里就有這樣的一位女神。只是我沒有見過。”。

張騫所說的這些對于武帝來講實在是太新鮮了,原來國外有國,天外有天。雖然張騫沒有完成既定使命,但武帝對他此行還是感到非常滿意,特別是歷經艱險不辱使命的精神,深深打動了這位帝王,于是封張騫為太中大夫,授堂邑父為奉使君。

聽完張騫關于西域諸國的位置、特產、人口、城市、兵力等詳細匯報后,有兩個信息引起了武帝的高度重視。一是烏孫很強大,不愿意臣服匈奴,可以與之聯絡夾擊匈奴。二是各國物產豐富,和漢朝具有極強的互補性,可以互通有無。特別是大宛的“汗血寶馬”,使得作為資深“馬迷”的武帝垂涎不已。

不過,想要實現聯絡西域諸國的目標,必須要打通西去的道路,意味要徹底掃除匈奴在河西地區的勢力,這在當時的情況下非常困難。張騫此時又提供了一條重要的信息,使溝通西域出現了新的可能性。

張騫說有一個國家叫身毒,也就今天的印度。他在大夏時,曾看到四川的土產邛竹杖和蜀布,追問它們的來源時,大夏商人告訴張騫,這些都是從身毒買的,并介紹說身毒在大夏東南數千公里的地方,風俗與大夏相同,地勢低緩,氣候潮濕,打仗都騎著象,而且整個國家“臨大水”。

張騫由此推斷說:“大夏距漢朝一萬二千里,在漢的西南方向。身毒在大夏東南數千里,從身毒到長安的距離應該比大夏更近。四川又在長安西南,與身毒的距離不會太遠。”這也解釋了為何蜀地的邛竹杖和蜀布會出現在身毒。

基于這樣的推測,張騫向漢武帝提出一個大膽的建議,請求派人南下,從四川向西南方向進發,開辟出一條通往身毒的道路,然后再由身毒通往西域各國,這樣就可以避開匈奴和羌人。

漢武帝被張騫西行記述所深深吸引,溝通西域已列入計劃之中。在他看來,西域地區無論是大國還是小國,只要給予好處,使之入朝,不僅可以孤立匈奴,還可能使之臣服,這樣一來,“則廣地萬里”,“威德遍于四海”,自己將成為一位名垂青史的杰出帝王。

因此,武帝聽說張騫可以另辟蹊徑,毫不猶豫全盤采納了他的建議,下詔派張騫去犍為郡(今四川宜賓)親自主持此事。

對剛從西北回來的張騫而言,開通西南這件事,論困難程度一點都不亞于出使西域,因為自古以來,西南地區都是眾多少數民族聚居的區域,和中原幾乎處于隔絕狀態。

戰國末年,楚國將軍莊喬到達滇池,征服了周邊部落,自稱滇王,建立了滇國。滇國又名滇越,因遇有戰事將士們坐在大象上作戰,故又叫“乘象國”。

武帝登基后,曾先后派唐蒙、司馬相如等人開發西南夷,在此以前,西南各地的少數民族,對漢朝的情況幾乎都不了解。難怪漢使者會見滇王時,滇王竟然好奇地問:“漢朝同我們滇國比較,是哪一國大呢?”使者到夜郎時,夜郎侯同樣也提出了這個問題。這就成為后世“夜郎自大”典故的由來。

漢朝設置了犍為郡,統治了夜郎國,但遭到當地少數民族的激烈反抗,不僅沒有完全控制西南地區,反而耗費了大量的人力財力。后來漢朝和匈奴開戰,無力支撐兩線作戰,便放棄了西南地區,使得西南各少數民族同中原王朝重新陷入隔絕狀態。

張騫到任后,由于只能推測大致方向和距離,不知道具體的道路,所以只能采取“廣撒網”的方法,以犍為郡為中心,派出四路人馬從不同方向去尋找通往身毒的道路。

遺憾的是,各路使者都無功而返。北路被筰族、氐族部落阻擋,南邊又被“巂”和“昆明”兩個少數民族阻攔,其中昆明更為兇險,“善寇盜,輒殺略漢使”,到頭來“終莫得通”。

張騫的第二次使命同樣沒有完成,如果想聯絡西域,武帝只剩下擊敗匈奴這一條路。

五

武帝對匈奴用兵,使得張騫有了新的用武之地。

元朔六年(前123),他以校尉的身份跟隨大將軍衛青出征漠北,這個職位不低,在軍中僅次于將軍。這樣的安排發揮了張騫的所長,因為他對匈奴的情況比較熟悉,“知水草處,軍得以不乏”,在尋找道路和水源上發揮了重要作用。

漢軍此次出征大獲全勝,張騫因引導有功而獲封博望侯,至于為何起名為“博望”,歷來有兩種說法;一是因地名,博望在漢時屬于南陽郡,在今天河南南陽市東北;另一種說法是“取其博廣瞻望”之意,因為張騫知識廣博,眼光遠大而得此封號。無論哪種說法準確,張騫終于迎來了人生中的榮光時刻。

只是好景不長,張騫的侯爵之位一年多后便被剝奪了,因為他攤上了一件大事,為此還險些惹上殺身之禍。

元狩二年(前121),“飛將軍”李廣率四千騎兵從右北平出擊匈奴,張騫率一萬人同時出征,他們兵分兩路。李廣遇到了匈奴左賢王帶領的四萬騎兵,陷入重圍,拼死血戰,雖然殺敵很多,但自身損失也很大,幾乎全軍覆滅。

張騫率部趕到將李廣殘部救出重圍,但因部隊長途跋涉,早已人困馬乏,所以沒有對匈奴騎兵進行追擊。朝廷下令追責,張騫因誤期后到,又不全力追擊而獲罪,按照當時法律應判斬首之刑,為了保命,張騫只好“贖為庶人”,丟掉侯爵之位,變成了一個平頭百姓。

張騫失勢的幾年中,漢匈之戰越打越激烈,勝利的天平逐漸倒向西漢。就在張騫被貶同一年,霍去病率軍取得了河西大捷,匈奴渾邪王降漢,漢朝控制了河西地區。元狩四年(前119),漢軍又取得了漠北大捷,霍去病封狼居胥,匈奴單于逃到漠北,此戰過后,“匈奴遠遁,而漠南無王庭”。

賦閑在家的張騫沒有消沉,密切關注著局勢的變化。武帝有時也會召他聊聊西域的事,看到匈奴被逐出河西,實力大為衰減,他向武帝建議說:“匈奴被擊敗,原來渾邪王所居之地空曠無人,不如贈給烏孫厚重的禮物,招引他們東遷,定居在原來渾邪王的地方,和漢朝結為兄弟,這樣相當于砍斷了匈奴的右臂。如果漢朝和烏孫聯合,西邊的大夏等國也很可能依附大漢。”

張騫表示烏孫應該會答應這件事。之所以有底氣,與他出使時了解到的情況有關。

張騫對武帝說:“臣被匈奴扣留的時候,聽說烏孫王號稱昆莫。昆莫剛出生時,匈奴殺了他的父親,他被拋棄在野外,烏鴉叼著肉在他上邊飛翔,狼跑來用奶喂他,匈奴單于感到非常奇怪,將他視為神人,于是便收養了他。昆莫長大后,帶兵打仗,屢立戰功,單于便將他父親的部眾還給了他,讓他駐守在匈奴的西邊。昆莫收聚部眾,勵精圖治,實力逐步增強。匈奴單于死后,昆莫便不再朝拜匈奴,匈奴派兵攻打也無法取勝。”

總而言之,烏孫實力強大,且與匈奴不和,如果能與之聯手,定能擊潰匈奴,不僅能維持河西地區的長治久安,而且還可以此為基地,進一步征服西域地區。

張騫所說的正是武帝長久以來的夙愿,于是重新起用張騫,授予中郎將,命他再次出使西域,尋求與烏孫聯盟。

元狩四年(前119),張騫率使團再次踏上前往西域的路途。和上一次相比,這次陣勢要大許多,使團有三百多人,每人兩匹馬,還帶著牛羊數萬只和價值數千萬的金幣絲帛等禮物。

大隊人馬離開長安時,張騫回頭望了望身后高大的城墻,心里頗為感懷,距離上一次出使已經過去了整整二十年,他也快到了知天命的年齡。這些年經歷了太多的事情,物是人非,與當年最大的不同,在于漢匈實力對比發生了逆轉。

第一次出使完全是冒險之旅,甚至是生死之旅,兩次被匈奴人扣留,最終僥幸逃生。如今大漢擊敗了匈奴,控制了河西地區,一路上不會再有匈奴的威脅。在以前帶著大量的禮物進入西域,是不可想象的,如今可以堂而皇之,毫無顧忌。而且,有了上一次的經歷,張騫對西域的情況了然于胸,無須再摸著石頭過河,所以心態頗為輕松,對完成這次使命很有信心。

只是現實又一次讓張騫失望,來到烏孫后,他便感到氣氛不對,張騫提到的那位烏孫昆莫叫獵驕靡,已經九十多歲了,他以年老體衰提出坐受不拜,張騫對此勃然大怒道:“我大漢天子遠遣使者,贈送大量豐厚禮物,如果大王堅持不拜,就請將金幣絲帛全部退還!”獵驕靡見狀,只好起身裝了裝樣子。

解決完禮節問題,雙方開始談正事,張騫說:“如果烏孫能東歸故地,為大漢鎮守邊疆,漢朝會將公主嫁為夫人,兩國結為兄弟之好,同拒匈奴。”

獵驕靡對此不置可否,既沒有答應也沒有拒絕,因為心中有兩個顧慮:一來烏孫距離漢朝很遠,雖然以前聽說過這個王朝,但不知其實力如何;二來烏孫和匈奴接壤,眾大臣畏懼匈奴,不愿舉族東遷。

還有更重要的原因是,此時烏孫即將陷入內亂。獵驕靡年事已高,他有十幾個兒子,太子很早就去世了,獵驕靡想按照太子的遺愿,將昆莫之位傳給太孫軍須靡,但遭到了一個兒子大祿強烈反對,大祿非常強悍,能征善戰,公開表示應該由他來繼承王位。

獵驕靡擔心大祿會殺掉軍須靡,于是便給了軍須靡一萬人馬,讓其駐屯在別處。獵驕靡自己也有一萬多部屬用來自衛,再加上大祿的軍隊,烏孫一分為三,雖然表面上都歸屬獵驕靡,實際上表里不一。因此獵驕靡無法給張騫做出承諾,即使承諾了,在內部分裂的情況下,也只是一張空頭支票。

張騫此次使命又以失敗告終了,不過并非一無所獲,雖然烏孫不肯東遷,但張騫派出不少副使到了大宛、康居、大夏等西域各國,贈予他們絲帛等禮物,同時宣揚大漢的威德。

西域這些國家原本對漢朝并不了解,通過彼此接觸,紛紛派出使節跟著漢使來到長安,親身感受富庶繁華,見識了漢朝實力雄厚,此后越來越重視發展與西漢的關系。張騫曾被賜爵博望侯,后來漢朝派往西域的使臣,都自稱為“博望侯”,以便取得各國的信任。

元鼎二年(前115),張騫踏上歸國的路途,烏孫王給配備了翻譯和向導,同行的還有數十名烏孫使者。

一路上張騫的心情異常復雜,既有無法完成使命的遺憾,又有廣結各國的欣慰,更有一份不舍在心中。因為他清楚地意識到,這應該是自己最后一次來到西域,一生的苦難和榮光注定與這片土地緊緊聯系到了一起。

張騫回國后,武帝下詔封他為大將令,位居九卿之列,負責接待西域各國的使臣。一年后,即元鼎三年(前114),張騫病逝于長安,歸葬漢中故里,結束了五十年傳奇的人生。

六

張騫一生中有三分之一的時間用在出使西域上,作為首次踏上西域和中亞土地的大漢使節,被譽為“第一個睜開眼睛看世界的中國人”。司馬遷說他有“鑿空”之功,蘇林注:“鑿,開也。空,通也。騫始開通西域道也。”

漢武帝元封六年(前105),漢使沿著張騫的足跡,來到了今伊朗境內,并拜見了安息國國王。漢朝使臣獻上了華麗光潔的絲綢,安息國王非常高興,以鴕鳥蛋和一個魔術表演團回贈漢武帝。正是張騫用一己之力開辟出連接歐亞大陸的古道,從此將西漢和遙遠的西方世界聯系在了一起。

通過這條道路,中國的絲綢、漆器以及一些先進的技術傳到了西方,而西方的苜蓿、核桃、黃瓜、石榴、芝麻、大蒜等物產也來到了中原大地。

除了商貿和物質上的交流,這條古道更成為文化和文明交流的載體,胡笛、琵琶、胡琴等樂器,以及西域的音樂、舞蹈、繪畫、雕塑等進入華夏,對中原文化產生了深遠的影響,后來佛教也是沿著這條古道在中國安家落戶。

19世紀末,德國地質學家李希霍芬在《中國》一書中,把“從公元前114年到公元127年,中國與中亞、中國與印度間以絲綢貿易為媒介的這條西域道路”,命名為“絲綢之路”。這一名字很快被學術界和大眾所接受,從此聞名世界。

而漢武帝元鼎三年(前114),正是張騫去世的那一年。從這個意義上說,他是“絲綢之路”的奠基人。因此如果放在歷史的長河中,張騫出使西域不是一個單純的使命,而成了一個世界性的歷史事件。就如著名俄羅斯漢學家比楚林所說:“其在中國史的重要性,絕不亞于美洲發現在歐洲史上的重要性。”

梁啟超從另一個角度來評價張騫,他說:“堅忍磊落奇男子,世界史開幕第一人。”張騫除了有鑿空之功外,身上獨特的人格魅力同樣令人動容。

想當初,武帝想要尋找月氏,路途遙遠,崎嶇難行,兇險極大,但為了救國家于危難,張騫不顧個人安危,挺身而出,向著不可知的神秘疆域進發。路途中,他受盡折磨,兩度被俘,但忍辱負重,始終“持漢節而不失”。成功逃脫后,牢記使命,繼續西行,不達目的誓不罷休,最終“鑿空”西域。

張騫這種舍生忘死、敢于冒險的態度,堅忍不拔、百折不回的意志,忠于國家、臨危不懼的精神,在千年史冊中樹立了一座豐碑。

雖然張騫的功績早已彪銘史冊,但對于歷史人物的評價,往往不會只有一種聲音,對張騫也不例外。有些人站出來指責他,將武帝一些令人詬病的作為和張騫出使西域聯系起來,甚至認為他是邊境曠日持久戰爭的罪魁禍首。

司馬遷是第一個持這樣觀點的人,在《史記》中雖然肯定張騫有鑿空之功,但也對張騫提出了委婉的批評。由于司馬遷生活在漢武帝時期,有些話不好明著講,所以說得比較隱晦。《史記評林》延伸解釋說:“張騫失位怏怏,遂致逢君之欲,而拜將中郎,君臣病根總來只一貪字為累,便貽國家無窮之戚,如是太史公若隱不發,其意了然。”

從另一角度也能看出司馬遷的態度。依照《史記》的體例,“本紀”敘帝王,“世家”敘諸侯,“列傳”敘主要人物,而張騫并沒有單獨立傳。明人董份就評論道:“張騫鑿空通道,其事有奇者。本欲立傳而以騫不足立也。”

《史記》中關于張騫生平的記載是在《史記·衛將軍驃騎列傳》中,說得非常的簡潔——“將軍張騫,以使通大夏,還,為校尉。從大將軍有功,封為博望侯。后三歲,為將軍,出右北平,失期,當斬,贖為庶人。其后使通烏孫,為大行而卒,冢在漢中。”

至于張騫出使西域的事情,詳細記于《史記·大宛傳》中。按理講以張騫的“鑿空”之功,完全配得上單獨列傳,但司馬遷質疑漢武帝對匈奴和西域用兵的必要性,卻又無法將矛頭直接指向漢武帝,只能隱晦地批評張騫,說他為了謀個人私利,誘導漢武帝通大夏,攻大宛,導致國庫空虛、民怨沸騰。

身在東漢的班固因為沒有司馬遷那樣的顧慮,所以說得更直接,他認為張騫帶了一個不好的頭,《漢書·張騫李廣利傳》中說:“自騫開外國道以尊貴,其吏士爭上書言外國奇怪利害,求使”,說是有不少人看到張騫因為出使西域揚名立范,封官獲爵,便紛紛上書希望獲得出使的機會。

這些人大部分沒有真本事,而只是想求名求利,更有甚者,“其使皆貧人子,私縣官赍物,欲賤市以私其利外國”,將武帝給西域各國的豐厚禮物變賣了,中飽私囊,成了自己的私房錢。

在班固看來,出使西域名利雙收,因此成了熱門差事,一時趨之若鶩,這一切都是張騫出使西域加官封侯帶來的負面效應。

司馬遷和班固的批評,聽上去有些道理,卻有些經不住推敲。張騫只是奉命出使并提供相關信息,而決定和匈奴開戰以及后來攻打大宛是漢武帝。

漢武帝早有“圖制匈奴”之志,“東伐朝鮮,起玄菟、樂浪,以斷匈奴之左臂。西伐大宛,并三十六國,結烏孫,起敦煌、酒泉、張掖,以鬲婼羌,裂匈奴之右臂。”這是漢武帝的邊疆戰略,而張騫只是奉命出使并提供相關信息與建議而已。

更何況張騫冒著巨大的危險,為了完成使命九死一生,是后來那些“妄言無行之徒”根本無法相提并論的。

張騫被詬病的重要罪狀還有一條,就是為漢武帝提供了大宛有汗血寶馬的信息,導致漢武帝后來為了獲取寶馬而發動戰爭。

《史記評林》說:“自騫言大宛多善馬,而漢家之財賦皆消耗于敦煌往復間矣,及積數歲之勞,所得馬僅數千匹,奚貴其善且多哉。”該書認為,張騫用寶馬蠱惑武帝,使得漢武帝發動連年戰爭,最終只得到幾千匹馬,實在勞民傷財,得不償失。

有位叫陳普的詩人寫了一首《詠史上·張騫》:“風沙霜雪十三年,城郭山川萬二千。漢馬死亡宛馬到,萬人怨怒一人憐。”說的是同樣一個意思。

不得不說,這樣的看法再次誤傷了張騫,他只是向武帝匯報了大宛國的所見所聞,并沒有鼓動漢武帝攻打大宛奪取寶馬。漢武帝后來派遣貳師將軍李廣利攻打大宛是太初四年(前104)的事情,此時張騫已經去世十年,和他又有什么關系呢?

還有一種指責:張騫向武帝透露了身毒有蜀地物產的消息,以至于武帝對西南大動干戈,其中有位叫黃震的話說得很嚴厲,“甚矣,小人逢君之惡,何甚也!漢欲通西南夷,費多道不通,嘗罷之矣。張騫言可通大夏,天子復欣然為之,是窮民西南之禍,不在漢武,而在張騫!”

張俞在《博望侯墓》中也表達了這樣的意思,“九譯使車通,君王悅戰鋒。爭殘四夷國,只在一枝筇。”

這樣的質問一樣要打個問號,張騫只說了自己的所聞和推測,最終下決心的還是漢武帝。何況張騫負責主持開辟通往身毒的道路,只是派出使者探路,并沒有大規模用兵。雖然沒有取得預期效果,但深入了解了西南情況,為以后的開發奠定了基礎,對形成一個多民族的統一帝國做出了貢獻。

如果仔細分析會發現,所有對于張騫的批評,實際上都指向漢武帝。這位帝王在歷史上備受爭議。他有雄才大略的一面,外服四夷,一定程度消除了匈奴長期以來的威脅。但同時又好大喜功,窮兵黷武,搞得西漢從鼎盛時期走上了下坡路,他后來懸崖勒馬,晚年發布了“罪己詔”。

歷朝歷代對漢武帝多有批評,認為他連年發動戰爭,造成國家疲弊,但又覺得這個罪狀不應該完全由漢武帝來背,于是兩次出使西域,向漢武帝匯報各國虛實的張騫“躺著中槍”了。

《隋書·西域傳》曰:“自古開遠夷,通絕域,必因宏放之主,皆起好事之臣。張騫鑿空于前,班超投筆于后,或結之以重寶,或懾之以利劍,投軀萬死之地,以要一旦之功,皆由主尚來遠之名,臣殉輕生之節。是知上之所好,下必有甚者也。”

照這個邏輯,張騫不僅沒有“功勞”,甚至“苦勞”也沒有,只是一個迎合主上、助紂為虐的奸佞小人,甚至有人將一頂“逢君之惡”的帽子扣在了他的頭上。

所幸的是,盡管對張騫有批評和指責,但沒有成為主流聲音。張騫牢記使命、頑強不屈的品格,以及打通西域、連接中西的功績永遠留在了史冊中。

如今,歷史的煙塵都已散去,“絲綢之路經濟帶”賦予了古絲綢之路全新的時代內涵,這條古道再次被喚醒并煥發出新的生機,而這一切都源于兩千多年前張騫邁出的第一步。

“一使勝千軍,兩出惠萬年”,陜西漢中城固縣張騫紀念館柱上的這副楹聯,或許最能準確概括他偉大的一生吧!