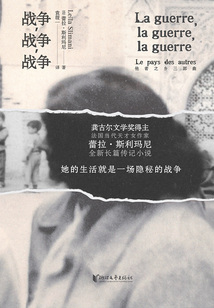

戰(zhàn)爭(zhēng),戰(zhàn)爭(zhēng),戰(zhàn)爭(zhēng)(他者之鄉(xiāng)三部曲)

最新章節(jié)

書友吧第1章

瑪?shù)贍柕碌谝淮稳マr(nóng)場(chǎng)的時(shí)候,心里想的是:“這也太遠(yuǎn)了。”如此偏遠(yuǎn),讓她不禁感到憂慮。那會(huì)兒是1947年,他們還沒有汽車,坐著一輛吉卜賽人駕的舊騾車從梅克內(nèi)斯出發(fā),跑了二十五公里。阿米納一點(diǎn)也沒注意到車上不適的木凳,以及飛揚(yáng)的、讓他妻子咳個(gè)不停的塵土。他的眼里只有風(fēng)景,一心想要快點(diǎn)到達(dá)父親贈(zèng)給他的土地。

1935年,在殖民軍隊(duì)里辛勤地做了好些年翻譯之后,卡杜爾·貝爾哈吉買下了這幾公頃石子地。他和兒子說過,就指望著這地發(fā)家致富,養(yǎng)活貝爾哈吉家的子子孫孫。阿米納還記得父親說這話時(shí)的眼神,講起開墾農(nóng)莊的計(jì)劃時(shí),父親的聲音也很篤定。種上幾畝葡萄園,父親和他解釋說,整塊的平地全種上糧食。山包上陽(yáng)光最燦爛的地方起一座房子,周圍種上果樹,種上幾排扁桃樹。這塊地屬于他,卡杜爾對(duì)此感到非常驕傲。“我們的土地!”講這話時(shí),他全然不是那種民族主義者或者殖民者的口吻,含有道德原則或者理想的意味。聽他的語(yǔ)氣,他就只是一個(gè)宣告自己正當(dāng)權(quán)益的幸福的產(chǎn)業(yè)主。老貝爾哈吉希望自己能夠埋葬于此,他的子子孫孫都能埋葬于此,希望這塊土地能夠養(yǎng)育他,能夠成為他最后的歸宿。但是他1939年去世,兒子那時(shí)加入了北非騎兵團(tuán),很驕傲地披上斗篷,穿上燈籠褲。在出發(fā)去前線之前,從此就是一家之主的長(zhǎng)子阿米納把這份產(chǎn)業(yè)租給了一個(gè)來自阿爾及利亞的法國(guó)人。

瑪?shù)贍柕聠柶鹚⒉徽J(rèn)識(shí)的公公究竟是怎么死的,阿米納摸了摸肚子,一聲不吭地?fù)u了搖頭。后來,瑪?shù)贍柕虏帕私馇宄虑榈膩睚埲ッ}。卡杜爾·貝爾哈吉自凡爾登回來之后,患上了慢性腹痛,不管是摩洛哥的還是歐洲的江湖郎中,沒有一個(gè)能緩解他的痛苦。他自詡是個(gè)理性的人,接受過教育,在語(yǔ)言上尤其有天賦,他為此也深感驕傲,但在絕望之下,卻不無羞愧地拖著沉重的腳步走入一個(gè)巫師的地下室里。巫婆想要讓他相信,他這是中了邪,是他的一個(gè)敵人給他下了咒,他才會(huì)腹痛。她給了他一張一折為四的紙頭,里面包著一種橘黃色的藥粉。當(dāng)天晚上,他用水沖了藥粉,服下幾個(gè)小時(shí)后就死了,死時(shí)痛苦異常。家里都不愿意提起這件事。老父親如此幼稚,令人汗顏,而且這位受人尊敬的軍官去世時(shí)頗為不堪,他被抬到院子里,白色的長(zhǎng)袍上沾滿了糞便。

而1947年的這個(gè)春日,阿米納沖瑪?shù)贍柕挛⑽⒁恍Γ叽佘嚪蛟倏煲恍\嚪蚬庵鴥芍荒_,搓來搓去,得到催促后便更加起勁地用鞭子抽打騾子,弄得瑪?shù)贍柕聡樍艘惶<焚惾说拇直┘て鹆蓑呑拥姆纯埂K砥鹕囝^吹著口哨,“嘚啦”一聲,鞭子落在牲畜瘦骨嶙峋的背脊上。這是春天,瑪?shù)贍柕乱呀?jīng)有了兩個(gè)月的身孕。田野里遍布著金盞花、錦葵和琉璃苣。清涼的風(fēng)搖動(dòng)著向日葵的稈子。道路的兩邊,都是法國(guó)移民的產(chǎn)業(yè),他們?cè)谶@里安家都已經(jīng)二三十年了;種植園沿著緩坡,一望無際。大多數(shù)法國(guó)移民都來自阿爾及利亞,當(dāng)局把最好的土地給了他們,面積也都很大。阿米納伸出一只胳膊,另一只搭在眼睛上方,遮住正午的烈陽(yáng),欣賞著呈現(xiàn)在面前的廣闊天地。他用食指指著一排柏樹,告訴妻子,柏樹那邊的產(chǎn)業(yè)就是羅杰·馬里亞尼的產(chǎn)業(yè),他是靠釀酒和養(yǎng)豬發(fā)家致富的。從道路這邊看不見馬里亞尼家的屋子,甚至也看不見他的葡萄園。但是瑪?shù)贍柕虏挥觅M(fèi)勁也能想象出他的財(cái)富,足以讓她對(duì)自己的命運(yùn)也能充滿希望的財(cái)富。這里平靜的風(fēng)景讓瑪?shù)贍柕孪肫鹚诿妆R斯[1]時(shí),音樂老師家鋼琴上方的一幅版畫。她想起老師告訴她說:“小姐,這是在托斯卡納[2]。也許您有一天會(huì)去意大利的。”

騾子停住了,啃起路邊的草來。面前是條蓋滿了白色大石頭的山坡,它一點(diǎn)也不想爬。車夫很是惱火,他大聲斥罵,對(duì)騾子拳打腳踢。瑪?shù)贍柕掠X得眼睛里滿是淚水。她強(qiáng)忍住,貼在丈夫的身上,丈夫覺出了她不大對(duì)勁。

“怎么啦?”阿米納問。

“叫他別再打這可憐的騾子了。”

瑪?shù)贍柕聦⑹址旁诩焚惾说募珙^,看著他,像個(gè)試圖哄勸狂躁家長(zhǎng)的孩子一般。但是車夫更加狂暴了。他啐了一口,抬起手臂說:“你也想找抽嗎?”

心情變了,風(fēng)景也隨之改變。待他們抵達(dá)光禿禿的山頂?shù)臅r(shí)候,再也沒有鮮花、柏樹,只有幾株在石子間存活下來的棕櫚樹。這里給人一種寸草不生的感覺。再也不是托斯卡納,瑪?shù)贍柕孪耄敲绹?guó)西部。他們下了車,一直走到那座毫無意趣的小小的白色建筑前,建筑頂上蓋著粗俗的瓦片,權(quán)作屋頂。這都談不上是一座屋子,而是一排連在一起的簡(jiǎn)陋的小房間,陰暗,潮濕。為了防止害蟲進(jìn)來,房間唯一的一扇小窗開得很高,打那兒透進(jìn)一縷微弱的光線。瑪?shù)贍柕伦⒁獾剑瑝ι嫌凶罱挠晁粝碌囊粓F(tuán)團(tuán)暗綠色的水漬。以前的那個(gè)租客一個(gè)人生活;自從失去孩子之后,他的妻子就回到了尼姆,因此,他從來沒有想過要把這里打造成溫馨的、可以容納一家人生活的地方。盡管空氣溫煦,瑪?shù)贍柕聟s是心生寒意。阿米納向她描述的那些個(gè)計(jì)劃讓她充滿了憂慮。

★

而1946年3月1日,才抵達(dá)拉巴特的時(shí)候,瑪?shù)贍柕乱苍?jīng)感受過同樣的恐慌。盡管天空萬(wàn)里澄碧,盡管她還沉浸在和丈夫團(tuán)聚的快樂之中,盡管她驕傲地?cái)[脫了命運(yùn),但是,她感到害怕。旅行整整用了兩天。從斯特拉斯堡到巴黎,然后從巴黎到馬賽,再到阿爾及爾。在阿爾及爾她登上了一架老的容克斯飛機(jī),簡(jiǎn)直覺得要把自己交代了。坐在硬邦邦的板凳上,四周都是因?yàn)榻?jīng)年累月的戰(zhàn)爭(zhēng)而神色疲憊的人,她是好不容易才忍住了沒叫出聲來。飛行途中,她吐了,祈求上帝保佑。她的嘴巴里混雜著膽汁和鹽的味道。她很難過,不是因?yàn)榫鸵诜侵奚峡账廊ィ窍氲揭粫?huì)兒在站臺(tái)上,見到生命中的男人時(shí),她竟然穿著這樣一身皺巴巴的、沾滿了嘔吐物的裙子。不過最終,她安然無恙地落了地,阿米納在等她。在藍(lán)得如此深沉的——就好像是用了大量的水沖刷過一樣——天空的映襯下,他顯得前所未有地英俊。她的丈夫吻了她的面頰,小心翼翼地打量著其他旅客。他抓住她的右臂,有些氣勢(shì)洶洶,同時(shí)又有些欲求的意味,似乎想要控制她。

他們坐上出租車,瑪?shù)贍柕戮o緊貼著阿米納的身體,她終于感受到了他因?yàn)橛l(fā)緊的身體,他對(duì)她的渴求。“我們今天晚上在飯店過夜。”他和司機(jī)講了地址,就像是為了證明自己的清白,他又加了一句,“這是我妻子,我們才團(tuán)聚的”。拉巴特是座小城,白色的建筑,充滿陽(yáng)光,雅致得令瑪?shù)贍柕麦@訝。她興奮地欣賞著城市中心建筑物墻面上的藝術(shù)裝飾,鼻子貼著玻璃窗,看著從利奧泰林蔭大道走過來的女人,看著她們與鞋帽甚是相配的手套。到處都是工程,未完工的大樓。大樓前,衣衫襤褸的人來來去去地在討一份生計(jì)。那邊,一群嬤嬤和兩個(gè)肩背柴火的農(nóng)婦走在一起。還有一個(gè)小姑娘,頭發(fā)剪成了小男孩的樣子,坐在一頭黑人牽著的驢子上咯咯笑著。平生第一次,瑪?shù)贍柕潞粑搅舜笪餮蟀稁е}味的海風(fēng)。陽(yáng)光逐漸暗了下去,變成一片醇厚的玫瑰色。她困了,正打算把腦袋靠在丈夫的肩頭時(shí),丈夫就告訴她到了。

整整兩天,他們都沒有出房間。她雖然對(duì)外面的人和事很感興趣,卻拒絕打開百葉窗。對(duì)于阿米納的手,他的唇,他皮膚散發(fā)出來的味道,她永遠(yuǎn)不知饜足,她現(xiàn)在明白了,他的味道來自這個(gè)地方的空氣。他真的把她給迷住了,她讓他盡可能地停留在她的身體里,哪怕睡覺、講話,都不要離開。

瑪?shù)贍柕碌膵寢屧诨钪臅r(shí)候,總是說人身上還殘留的動(dòng)物性讓人感到羞恥和痛苦。但是從來沒有人告訴過瑪?shù)贍柕逻@會(huì)如此快樂。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,在那些個(gè)慘痛而悲傷的夜晚,瑪?shù)贍柕聲?huì)在樓上冰冷的房間里沉湎于此。當(dāng)轟炸的警報(bào)聲響起,當(dāng)聽見飛機(jī)的轟鳴聲,瑪?shù)贍柕卤闩荛_了,不是去躲命,而是去滿足欲望。每次她感到害怕的時(shí)候,她都會(huì)上樓回到自己房間,房門沒關(guān),但是她并不在乎會(huì)被抓住。無論如何,其他人喜歡扎堆待在洞穴或是地下室里,他們喜歡死在一起,就像動(dòng)物一樣。她躺在自己的床上,享樂是唯一能夠平息恐懼,控制恐懼,能夠凌駕于戰(zhàn)爭(zhēng)之上的辦法。她躺在骯臟的床上,想著四處那些荷槍實(shí)彈、穿越平原的男人,那些被剝奪了女人的男人,而她也一樣,她被剝奪了男人。她的手按在生殖器上,想象著這無邊無際的、得不到滿足的欲望,這份愛的、占有的饑渴,足以讓整個(gè)大地為之顫抖的饑渴。這種洶涌的淫蕩的念頭讓她處于一種癲狂的狀態(tài)。她的頭向后仰去,雙眼突出,想象著成千上萬(wàn)的男人沖她而來,占有她,感謝她。對(duì)于她來說,恐懼與歡娛是混在一起的,而一旦身處危險(xiǎn)之中,她第一個(gè)念頭就是這個(gè)。

兩天兩夜之后,阿米納基本上是不得不把她從床上拽起來,因?yàn)樗呀?jīng)餓得要命,渴得要命,他說服她去飯店的露臺(tái)上吃飯。可即便是在露臺(tái)上,當(dāng)酒點(diǎn)燃了她的心,她想的還是阿米納又將填滿的那個(gè)地方。但她的丈夫神情嚴(yán)肅。他用手拿著吞下了半只雞,想要和她談?wù)勎磥怼K麤]有和她一起回到樓上的房間,當(dāng)她提出要睡個(gè)午覺的時(shí)候,他很是惱火。吃飯期間他離開過好幾次,去打電話。她問他,是在和誰(shuí)打電話,問他們什么時(shí)候離開拉巴特和飯店,他只是模模糊糊地說“都會(huì)安排好的”。他說:“我會(huì)安排好一切。”

一個(gè)星期以后,有一天,瑪?shù)贍柕乱粋€(gè)人待了一下午,然后他回到了房間,神情緊張,很是不快。瑪?shù)贍柕螺p撫著他,坐在他的膝頭。他的雙唇浸潤(rùn)在她遞過來的啤酒中:“我有個(gè)壞消息。我們要再等幾個(gè)月才能在我們的產(chǎn)業(yè)里安頓下來。我和租客說過,但是他拒絕在租約期滿之前離開農(nóng)場(chǎng)。我本來想在梅克內(nèi)斯找間公寓,但是有太多難民,價(jià)格都已經(jīng)漲得離譜。”

瑪?shù)贍柕逻@時(shí)有些慌亂了:“那我們?cè)趺崔k呢?”

“我們住在我母親家等。”

瑪?shù)贍柕绿似饋恚Φ溃?

“你不是講真的吧?”她覺得情況變得很可笑,很荒唐。像阿米納這樣的男人,能夠像前天夜里一樣擁有她的男人,怎么會(huì)讓她相信,他們竟然要在他媽媽家生活?

但是阿米納可沒覺得有什么好笑的。他仍然坐著,這樣不至于承受妻子和他之間的身高差。他的聲音冷冰冰的,眼睛盯著水磨石的地面,肯定地說:

“在這里就是這樣。”

這句話,她此后會(huì)經(jīng)常聽到。而就在這一刻,她明白過來,她是個(gè)外人,是個(gè)女人,是個(gè)妻子,是一個(gè)受別人擺布的存在。阿米納現(xiàn)在是在自己的領(lǐng)地上,由他來解釋規(guī)則,解釋接下來該做些什么,由他來告訴她界限在哪里,什么是不該做的,什么是有悖道德的,什么是合乎禮節(jié)的。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,在阿爾薩斯,他是個(gè)外人,是個(gè)過路人,必須謹(jǐn)慎。1944年秋天,她遇到他的時(shí)候,她是他的向?qū)В撬谋Wo(hù)人。阿米納的軍團(tuán)駐扎在離米盧斯幾公里的小鎮(zhèn)上,她就住在那里,他們待了好幾天,一直在等往東部開拔的命令。他們到達(dá)的那天,在所有纏著吉普車的姑娘中,瑪?shù)贍柕率亲罡叩摹K绨驅(qū)掗煟行』镒右话銐褜?shí)的小腿。她的眼神青澀,就像梅克內(nèi)斯的噴泉一樣,她的眼睛就沒能離開過阿米納。在接下來漫長(zhǎng)的一個(gè)星期里,他來到村里時(shí),都是她陪著他散步,向他介紹自己的朋友,教他打牌。他至少比她矮一個(gè)頭,膚色最深。他那么英俊,所以她怕他被別的姑娘搶了,怕他就是個(gè)夢(mèng)。她還從沒有這種感覺,十四歲和鋼琴老師在一起時(shí)沒有這個(gè)感覺;和表哥阿蘭在一起,表哥把手伸到她裙子底下,在萊茵河邊為她偷櫻桃的時(shí)候,她也沒有這種感覺。但是此刻到了這里,他的領(lǐng)地上,她感覺自己一無所有。

★

三天以后,他們上了一輛卡車,卡車司機(jī)答應(yīng)把他們帶到梅克內(nèi)斯。公路上的氣味,糟糕的路況,這些都讓瑪?shù)贍柕赂械椒浅2贿m。車停了兩次,瑪?shù)贍柕略跍线厙I吐。她臉色蒼白,精疲力竭,眼神呆滯地望著面前的那片景色,不知道方向,也絲毫感覺不到美。瑪?shù)贍柕鲁两诒瘋小K氲溃骸暗高@個(gè)國(guó)家對(duì)我友好些。也許,有一天,這個(gè)世界會(huì)變得親切起來?”等他們到了梅克內(nèi)斯,夜幕已經(jīng)降臨,冰涼細(xì)密的雨水打在卡車的擋風(fēng)玻璃上。“現(xiàn)在把你介紹給我母親太晚了,”阿米納解釋說,“我們?cè)诼灭^睡一晚。”

瑪?shù)贍柕掠X得梅克內(nèi)斯黑乎乎的,充滿了敵意。阿米納向她解釋了城市的布局,與利奧泰元帥來此督政初期所表達(dá)的原則頗為相符:伊斯蘭教區(qū)和歐式城區(qū)之間有嚴(yán)格的區(qū)分,前者應(yīng)該保留祖先的習(xí)俗,而后者的街道都以歐洲城市來命名,要成為現(xiàn)代性的試驗(yàn)場(chǎng)。卡車把他們放在下城,那是當(dāng)?shù)厝司幼〉某菂^(qū),在布費(fèi)克蘭[3]干河的左岸。阿米納一家就住在那里,在貝里瑪區(qū),對(duì)面就是猶太教區(qū)。他們搭乘一輛出租車到了河的另一邊。他們沿著一條上行的長(zhǎng)街往前走,路過運(yùn)動(dòng)場(chǎng),穿過緩沖地帶,接著就是一塊將城市一分為二的荒地,這里不允許有任何建筑物。阿米納把普布蘭營(yíng)地指給她看,營(yíng)地懸垂在阿拉伯城區(qū)之上,有一點(diǎn)點(diǎn)動(dòng)靜都能夠監(jiān)控得到。

他們走進(jìn)一家中規(guī)中矩的旅館,前臺(tái)帶著一種官員般的謹(jǐn)慎,仔細(xì)檢查了他們的證件和婚姻證明。在通向房間的樓梯上,他們差點(diǎn)就吵了起來,因?yàn)榉?wù)員堅(jiān)持和阿米納說阿拉伯語(yǔ),而阿米納則用法語(yǔ)回答他。小伙子看向瑪?shù)贍柕碌难凵耦H為曖昧。他夜里倘若要到新城去走走,還必須向當(dāng)局提交證明,因此他恨阿米納,他恨他和敵人睡覺,而且還來去自由。到房間后,一放下行李,阿米納便立刻穿好衣服戴好帽子。“我去和家里打個(gè)招呼。不能再耽擱了。”他根本沒有等她回答就帶上了門,她只聽到他奔跑著下樓的聲音。

瑪?shù)贍柕伦诖采希槠痣p腿。她在這里干什么呢?她只能責(zé)怪自己,責(zé)怪自己的虛榮心。她期待冒險(xiǎn),于是打腫臉充胖子地投入了這樁婚姻,她孩提時(shí)代的朋友們都羨慕這份異國(guó)情調(diào)。可是現(xiàn)在,她卻有可能淪落為嘲笑和背叛的對(duì)象。也許阿米納去見情婦了?甚至他都有可能結(jié)過婚,因?yàn)楦赣H曾經(jīng)尷尬地撇了撇嘴,告訴她說,這里的男人可以一夫多妻。他也許正在距離這里幾步之遙的小酒館里和朋友打牌,很享受地?cái)[脫了她這個(gè)讓人難以忍受的老婆。她開始哭泣。對(duì)于自己的惶恐,她感到羞恥,但是夜幕已經(jīng)落下,她不知道自己身處何處。如果阿米納不回來,她便徹底迷失了,沒有錢,沒有朋友。她甚至不知道他們下榻的這家旅館所在的街道叫什么。

阿米納午夜前回來時(shí),她就這樣待在房間里,蓬頭散發(fā),臉紅紅的,簡(jiǎn)直變了樣。她過了好久才開門,顫抖著,以至于阿米納以為發(fā)生了什么事情。她投入他的懷抱,想要告訴他她的恐懼,她想家了,還有讓她窒息的、瘋狂的痛苦。他不理解,而緊緊貼著他的妻子身體太重了。他將她拽到床邊,和她并肩坐下。阿米納的脖子里全是眼淚,濕乎乎的。瑪?shù)贍柕掳察o了下來,呼吸漸趨平穩(wěn),她吸了幾下鼻子,阿米納將袖子里藏的一塊手絹遞給她。他輕輕撫著她的背,對(duì)她說:“別孩子氣了。你現(xiàn)在是我妻子。你的生活在這里。”

兩天后,他們?cè)谪惱铿斀謪^(qū)的房子里安頓下來。在老城狹窄的街道中,瑪?shù)贍柕戮o緊抓住丈夫的手臂,她害怕在這迷宮里走丟了,到處都是摩肩接踵的商人,還有大聲叫賣的蔬菜販子。在釘著釘子的厚重大門后,一家人在等她。母親穆依拉拉站在庭院中央。她穿著一件雅致的絲綢長(zhǎng)袍,頭發(fā)上包著翡翠綠色的頭巾。為了這個(gè)場(chǎng)合,她特地從松木盒子里拿出老的黃金首飾:

腳鐲,雕有花紋的扣鉤,一條有相當(dāng)分量的項(xiàng)鏈,壓得她瘦弱的身體微微前傾。夫妻倆一進(jìn)門,她便沖向兒子,為他祝福。她沖著瑪?shù)贍柕挛⑽⒁恍Γ數(shù)贍柕挛兆∷氖郑蕾p起這褐色的美麗臉龐,微紅的雙頰。“她是在說歡迎。”小妹妹塞爾瑪翻譯道,她今年剛過九歲。塞爾瑪?shù)纳砗笫菉W馬爾,一個(gè)瘦瘦的、沉默寡言的小伙子,手背在后面,雙目低垂。

瑪?shù)贍柕卤仨毩?xí)慣這種人擠人的生活,習(xí)慣這間屋子,床墊里爬滿了臭蟲和其他蟲子,根本無法回避別的身體發(fā)出的聲音,還有鼾聲。她的小姑子一聲招呼不打就闖入她的房間,躺上她的床,重復(fù)著從學(xué)校里學(xué)到的那幾個(gè)法語(yǔ)詞。晚上,瑪?shù)贍柕侣犚娮钚〉牡艿軄喞麪栐诮泻埃魂P(guān)在樓上,陪著他的只有一面從來不離開他視線的小鏡子。他不停地抽大麻,大麻的氣味在走廊里彌漫開來,讓瑪?shù)贍柕赂械筋^昏腦漲。

一整天,一群瘦骨嶙峋的貓一直在內(nèi)庭的小花園閑逛,那里還有一株布滿塵埃的香蕉樹,要死不活的樣子。庭院里有一口井,以前是這家人奴隸的保姆就從這口井里提水上來洗洗涮涮。阿米納告訴瑪?shù)贍柕抡f,雅斯米娜來自非洲,也許是來自加納,是卡杜爾·貝爾哈吉從馬拉喀什[4]的市場(chǎng)上給自己妻子買的。

在寫給姐姐的信里,瑪?shù)贍柕氯隽酥e。她說自己的生活就像凱倫·布里克森[5]、亞歷山大莉婭·大衛(wèi)妮爾[6]、賽珍珠[7]的小說里寫的一樣。在每一封信里,她都在編故事,把自己放進(jìn)故事,說接觸到的當(dāng)?shù)乩习傩斩紲厝岫孕拧K炎约好枥L成穿著靴子,戴著帽子,高傲地騎著一匹阿拉伯純種馬的樣子。她就是想讓伊萊娜感到嫉妒,為自己的每一個(gè)詞感到痛苦,讓她羨慕,讓她抓狂。瑪?shù)贍柕率窃趫?bào)復(fù)這個(gè)專制、不茍言笑的姐姐,姐姐一直把她當(dāng)作孩子來對(duì)待,而且很喜歡當(dāng)著別人的面侮辱她。“沒有頭腦的瑪?shù)贍柕隆薄胺攀幍默數(shù)贍柕隆保寥R娜總是這么無情殘忍。瑪?shù)贍柕乱恢痹谙耄憬愀纠斫獠涣怂偸怯靡环N近乎暴君式的愛把她囚禁在身邊。

當(dāng)她出發(fā)前往摩洛哥的時(shí)候,當(dāng)她終于逃離了村莊、鄰居和人們向她描繪的未來,瑪?shù)贍柕掠幸环N勝利的感覺。她的頭幾封信充滿了激情,在信里她描繪了自己在伊斯蘭教區(qū)的生活。她執(zhí)著于貝里瑪小街小巷的神秘氛圍,添油加醋地寫到街道的骯臟,馱著人和商品的驢子的聲音和氣味。多虧了一個(gè)寄宿學(xué)校的修女,她找到了一本關(guān)于梅克內(nèi)斯的小書,書里有德拉克洛瓦[8]的版畫作品。她把這本紙張已經(jīng)發(fā)黃的書放在床頭柜上,希望自己沉浸在書里描寫的氛圍中。她將皮埃爾·洛蒂[9]的那些充滿詩(shī)意的段落熟記在心,一想到作家曾經(jīng)就住在離自己只有幾公里的地方,他的目光曾落在城墻上,落在阿格達(dá)爾盆地上,她就禁不住感到心醉神迷。

她在信中寫到繡工,寫到鍋匠,寫到在地下店鋪盤腿坐在木盤上的繅絲工。她還寫到海迪姆廣場(chǎng)上形形色色的群體,通靈人、江湖郎中。在有一封信里,她花了差不多一頁(yè)紙的篇幅寫了一個(gè)賣鬣狗頭顱、烏鴉標(biāo)本、刺猬爪子和毒蛇唾液的接骨郎中。她覺得這些都能給伊萊娜和她的父親喬治留下強(qiáng)烈印象。讓他們羨慕她吧,他們躺在自己那幢布爾喬亞的房子里,躺在床上,過著舒適而令人厭煩的生活,錯(cuò)過了冒險(xiǎn)和浪漫的生活。

這片風(fēng)景中的一切都是始料未及的,與她直到那時(shí)所經(jīng)歷的大相徑庭。她需要新的詞語(yǔ),需要完全擺脫過去的一種語(yǔ)匯才能表達(dá)此時(shí)的情感,描述那種讓人必須瞇著眼睛的強(qiáng)烈光線,描寫每一日每一日都能看到的神秘和美帶來的震驚。一切都是那么陌生,包括樹木和天空的色彩,包括掠過舌尖掠過唇際的風(fēng)的味道。一切都變了。

在摩洛哥的最初幾個(gè)月里,瑪?shù)贍柕驴偸窃谛∞k公桌前坐上很長(zhǎng)時(shí)間,那是她婆婆特地給她在房子里拾掇出來的。這位已經(jīng)有點(diǎn)年紀(jì)的女人非常敬重她,令人十分感動(dòng)。平生第一次,穆依拉拉和一個(gè)受過教育的女性住在同一屋檐下,每次看到瑪?shù)贍柕屡吭诤稚男偶埳希銓?duì)這個(gè)兒媳充滿無限欣賞。于是她禁止大家在走廊里弄出動(dòng)靜,也不準(zhǔn)塞爾瑪在樓上樓下竄來竄去。同樣她也謝絕瑪?shù)贍柕碌綇N房里來幫忙,因?yàn)樗X得,對(duì)于一個(gè)能讀報(bào)紙和小說的歐洲女性來說,廚房絕不是她應(yīng)該待的地方。于是瑪?shù)贍柕掳炎约宏P(guān)在房間里,寫啊寫啊。她其實(shí)并沒有感受到太多的樂趣,每每她投身于一段風(fēng)景的描寫,或是寫到自己經(jīng)歷的場(chǎng)景,她都覺得自己的詞匯不夠用。她總是在同樣的詞語(yǔ)上磕磕絆絆,這些詞如此笨重,如此令人厭煩。她茫然地發(fā)現(xiàn),語(yǔ)言簡(jiǎn)直就是一片巨大的田野,一個(gè)無邊無際的游戲場(chǎng),讓她感到害怕,令她頭暈?zāi)垦!S心敲炊鄸|西要說:她想成為莫泊桑,描繪出伊斯蘭教區(qū)墻面上的那種黃色,生動(dòng)地道出在街道上玩耍的小伙子的那種躁動(dòng),而婦女包裹在白色的罩袍里如幽靈一般飄過。她先要調(diào)動(dòng)起一種帶有異國(guó)情調(diào)的詞匯,她可以肯定,父親肯定喜歡這種調(diào)調(diào)。她采用帶有阿拉伯色彩的詞語(yǔ)來描述“搶劫”“小地主”“神靈”和五顏六色的“琉璃磚”。

但是她真正想要的,是能夠毫無障礙、毫無困難地表達(dá),能夠看到什么就說什么。她想描述那些因?yàn)樯祟^癬剃光頭的小孩子,那些從一條街跑到另一條街的小伙子。他們叫著鬧著,經(jīng)過她身邊時(shí)停了下來,用陰郁的、顯然要超過自己年齡的目光打量她。有天她干了件傻事,她往一個(gè)穿著短褲,看上去不到五歲,腦袋上扣著一頂過于寬大的土耳其帽的小男孩手里塞了一枚硬幣。小男孩的個(gè)子還不及雜貨商放在門口的扁豆袋或面粉袋高;每次路過雜貨店的時(shí)候,瑪?shù)贍柕露蓟孟胫馨咽直鄄暹M(jìn)這一袋袋里。“拿去買個(gè)氣球。”她對(duì)小男孩說,感覺自己如此驕傲,如此快樂。但是小男孩大聲叫喊,從周圍的街道冒出一群孩子,烏壓壓地如蟲子一般撲向了瑪?shù)贍柕隆K麄兒爸嬷鳎盟牪欢姆ㄕZ(yǔ)叫嚷著,她應(yīng)該是在行人嘲諷的目光下跑開了,行人一定在想:“再叫她發(fā)這種愚蠢的善心!”這種高貴的生活,她本想遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看著就好,她想隱身。她的高個(gè)子、白色的皮膚以及外國(guó)人的身份都讓她與事物真正的核心,與那種默然于心有一定的距離。她呼吸著狹窄的街道散發(fā)出來的皮革味道、木柴燃燒的味道,還有鮮肉的味道,味道之中還混雜著腐水的氣味、熟透了的梨子的氣味、驢糞和鋸末的氣味。但是她沒有合適的詞來描述這一切。

等到不想再寫,不想再讀那些爛熟于心的小說之后,瑪?shù)贍柕戮吞稍跁衽_(tái)上,曬臺(tái)是洗衣服和曬肉干的地方。她聽著街上人們的閑談,女人在屬于她們的曬臺(tái)上哼著歌兒。她看著這些女人,她們有時(shí)從一個(gè)曬臺(tái)跳到另一個(gè)曬臺(tái),險(xiǎn)些摔斷了脖子。姑娘、保姆、太太們叫鬧,跳舞,在屋頂上彼此傾吐秘密,除了夜晚或是白天日頭太毒的時(shí)候,她們一直都待在這里。瑪?shù)贍柕露阍谝欢滦“珘竺妫瑥?fù)習(xí)著她聽得懂的那些個(gè)罵人的話,用這樣的練習(xí)糾正自己的發(fā)音,行人聽到就會(huì)抬起頭,罵回去。“但愿老天讓你感染風(fēng)寒!”[10]他們可能以為是個(gè)小男孩在嘲笑他們,一個(gè)在媽媽的裙下百無聊賴的小壞蛋在罵人。瑪?shù)贍柕乱恢必Q起耳朵在聽,迅捷地消化從別人口中冒出來的詞語(yǔ)。“昨天她還什么都聽不懂呢!”穆依拉拉感嘆道。從此之后可得小心,別在她面前說什么不該說的。

瑪?shù)贍柕率窃趶N房學(xué)的阿拉伯語(yǔ)。她最終還是讓大家接受她進(jìn)了廚房,穆依拉拉同意她進(jìn)來坐著看。大家沖她眨眼睛,沖她笑,她們?cè)趶N房唱歌。她先學(xué)會(huì)了“西紅柿”“油”“水”和“面包”這些詞,學(xué)會(huì)了“熱”“冷”,還有關(guān)于調(diào)料的詞,接著是“酒”和與氣候相關(guān)的詞:干旱、雨水、冰凍、熱風(fēng),甚至還有沙暴。掌握了這些詞匯,她同樣可以用來談?wù)撋眢w和愛情。塞爾瑪在學(xué)校里學(xué)習(xí)法語(yǔ),她給瑪?shù)贍柕伦龇g。瑪?shù)贍柕略缟舷聵浅栽顼埖臅r(shí)候,經(jīng)常看到塞爾瑪在客廳的長(zhǎng)凳上睡覺。于是瑪?shù)贍柕戮蜁?huì)沖穆依拉拉發(fā)火,因?yàn)樗z毫不在意女兒受教育的情況,無所謂她的分?jǐn)?shù)怎么樣,是不是勤奮。她竟然就這樣任由女兒睡得像頭熊,從來沒有想到要早早叫醒她去上學(xué)。瑪?shù)贍柕略噲D說服穆依拉拉,塞爾瑪可以通過教育獲取獨(dú)立和自由。但是這個(gè)上了年紀(jì)的女人皺起了眉頭。平素里一張和藹的臉神色晦暗起來,她討厭這個(gè)女拿撒勒[11]的說教。“為什么您竟然讓她逃學(xué)?這會(huì)毀了她的前程的。”這個(gè)法國(guó)女人談?wù)摰氖鞘裁礃拥那俺蹋磕乱览氲馈H麪柆敶诩依铮o腸衣里塞上餡,然后再縫起來,而不是在作業(yè)本上寫寫畫畫,這又有什么關(guān)系呢?穆依拉拉有太多的孩子,有太多需要操心的事情。她埋葬了丈夫,埋葬了幾個(gè)孩子。塞爾瑪是她得到的禮物,是她的安心所在,是生活贈(zèng)予她展現(xiàn)溫柔、寬容的最后機(jī)會(huì)。

第一次遇到齋月,瑪?shù)贍柕聸Q定自己也禁食,對(duì)于她能夠遵從他們的習(xí)俗,丈夫非常感激。每天晚上,她喝小扁豆湯,她不太喜歡這種湯的味道。早上,她在太陽(yáng)升起之前起床,吃些椰棗,喝些凝乳。在齋月,穆依拉拉從來不離開廚房,像瑪?shù)贍柕逻@么饞、這么意志薄弱的人實(shí)在不能理解,一刻不離地待在燉羊肉和面包旁,是如何能夠做到禁食的。女人從黎明開始至夜幕低垂,一直都在搟杏仁面餅,將油煎的點(diǎn)心浸在蜂蜜里。她們搓揉著浸滿油的面團(tuán),不停地?fù){,直至其成為如同信紙般薄薄的一張。她們的手既不怕冷也不怕熱,直接就能覆在滾燙的鐵板上。齋月期間,她們臉色蒼白,瑪?shù)贍柕乱恢痹谙耄齻冊(cè)趺茨茉谶@酷熱的廚房里堅(jiān)持這么長(zhǎng)時(shí)間,那湯的味道簡(jiǎn)直讓人要吐。在這些不能吃飯的日子里,瑪?shù)贍柕乱恍南氲木褪且雇砜炜靵淼剑@樣就能吃點(diǎn)東西。她在嘴里塞上一顆橄欖,躺在客廳里潮濕的長(zhǎng)凳上。她想著熱氣騰騰的面包、熏肉煎蛋、浸在茶水里的羊角面包,這樣頭便似乎沒那么疼了。

接著,當(dāng)祈禱的聲音響起,女人在桌子上放一瓶牛奶、煮熟的雞蛋、熱氣騰騰的湯、用指甲剝開的椰棗。穆依拉拉照顧到每一個(gè)人:她在小兒子的肉腸里放上辣椒,因?yàn)樗矚g舌尖上灼燒的感覺;她為阿米納榨橙汁,因?yàn)樗慕】底屗械綋?dān)心。她站在客廳門口,等著男人們到來,他們的臉上還留有午睡的印記。他們切開面包,剝掉雞蛋殼,等他們最終躺在坐墊上,她才進(jìn)了廚房,吃點(diǎn)東西維持體力。瑪?shù)贍柕聦?shí)在不明白。她思忖道:“這簡(jiǎn)直是奴役!她在廚房忙了一天,卻要等你們吃完,自己才能吃!我簡(jiǎn)直不敢相信。”瑪?shù)贍柕潞腿麪柆敱г惯^這件事,塞爾瑪則坐在窗沿上笑了起來。

她沖著阿米納大聲嚷嚷出了自己的憤怒,開齋節(jié)后她又再次重復(fù)了一遍,正是這個(gè)節(jié)日引發(fā)了可怕的爭(zhēng)吵。第一次,瑪?shù)贍柕聸]有吭聲,仿佛是被那些圍著血淋淋圍裙的屠夫給嚇著了。她在屋頂?shù)臅衽_(tái)上望著齋月期間靜默的街道,只有這些劊子手在飄來飄去,還有在屋子與爐灶間跑來跑去的小伙子。一股股熱騰騰的、沸滾的血水從一家流到另一家。空氣中飄浮著生肉的味道,房子大門前的鐵鉤鉤著一張張羊毛皮。瑪?shù)贍柕孪耄骸斑@真是個(gè)好日子,可以大開殺戒。”在別的曬臺(tái),女人的領(lǐng)地上,大家也都忙個(gè)不停。她們切剁,剖膛開肚,剝皮分割。廚房里,她們關(guān)起門來清洗動(dòng)物內(nèi)臟,將散發(fā)臭味的部分去除,然后塞上餡,縫好,加上一種辣汁,用油煎上很長(zhǎng)時(shí)間。必須將肥油和肉分離,將羊腦袋煮熟,因?yàn)榇髢鹤雍芸赡芤匝蜓郏芸赡軙?huì)將這閃閃發(fā)光的兩只球從腦袋上摳下來。她和阿米納說,這簡(jiǎn)直是“野人的節(jié)日”,是“一群殘忍的人的儀式”,說生肉和血腥讓她倒足了胃口。阿米納舉起顫抖的雙手,強(qiáng)忍著才沒有緊緊按住妻子的嘴巴,因?yàn)檫@是神圣的日子,他答應(yīng)主,必須平靜、仁慈。

★

在每一封信的結(jié)尾,瑪?shù)贍柕露甲屢寥R娜給她寄書,探險(xiǎn)小說,或是背景放在寒冷而遙遠(yuǎn)的國(guó)度的小說集。她沒有說真話,她再也不會(huì)去歐洲街區(qū)的書店了。她厭惡這個(gè)到處都是長(zhǎng)舌婦、殖民資本家和軍官太太的街區(qū),有的只是糟糕的記憶。1947年9月的一天,她懷孕七個(gè)月的時(shí)候,去了共和國(guó)大道——梅克內(nèi)斯的大多數(shù)人都簡(jiǎn)稱為“大道”。天氣很熱,她的腿有些浮腫。她想,她可以去帝國(guó)影院,或是去“啤酒王”飯店的露臺(tái)上涼快一下。兩個(gè)年輕女人撞到了她。棕褐色頭發(fā)的那個(gè)笑了起來:“看那個(gè)女人。讓她懷孕的是個(gè)阿拉伯人。”瑪?shù)贍柕罗D(zhuǎn)過身,揪住年輕姑娘的袖子,而那個(gè)女人驚跳著掙脫開去。如果不是挺著個(gè)肚子,如果不是天氣熱得讓人如此精疲力竭,她肯定要追上去。她會(huì)要她好看。她會(huì)將一生中挨的揍都加之于她的身上。她打小就是一個(gè)不聽話的女孩,稍大一點(diǎn)是個(gè)不太檢點(diǎn)的少女,現(xiàn)在是個(gè)不太順從的妻子,她挨過不少巴掌,遭受侮辱謾罵,遭受過那些想要把她打造為溫順女子的人的疾風(fēng)暴雨。而這兩個(gè)陌生女子可以為瑪?shù)贍柕滤馐艿鸟Z化的生活付出代價(jià)。

非常奇怪的是,瑪?shù)贍柕聫膩頉]有想過,伊萊娜和喬治可能并不相信她所說的一切,更沒想到過有一天,他們或許會(huì)來看她。等到1949年春天,她在農(nóng)場(chǎng)安頓下來,她覺得自己可以自由自在地吹噓她在這里過的一個(gè)莊園主的生活了。她不承認(rèn)自己懷念城市里伊斯蘭教區(qū)的熱鬧,不承認(rèn)她一度咒罵過的熱鬧如今居然也成了令人羨慕的命運(yùn)。通常,她會(huì)寫:“我本希望你能來看看我。”可她并沒有意識(shí)到,這已經(jīng)透露了無邊的孤獨(dú)。她感到悲傷,這么多的第一次說到底只有自己在意,她的這份存在并沒有觀眾。她想,如果不是被觀望著,活著又有什么意義?

信的結(jié)尾,她總是寫道“愛你們”,或者“我想你們”,但是她從來不會(huì)訴說她的鄉(xiāng)愁。盡管想過,但是她到底沒有去描述初冬飛來梅克內(nèi)斯的白鸛,看到這鳥兒,她總是沉浸在巨大的憂傷中。阿米納和農(nóng)場(chǎng)的人都不理解她對(duì)于動(dòng)物的熱愛。有一天,她和丈夫談起她的小咪咪——小時(shí)候養(yǎng)的一只貓——丈夫覺得她實(shí)在是矯情,翻了個(gè)白眼。她收留流浪貓,用浸了牛奶的面包喂養(yǎng)它們,看到那些柏柏爾女人在看她,覺得她用面包喂貓是種浪費(fèi),她就想:“必須彌補(bǔ)失去的愛,而這些貓缺的就是這份愛呀。”

將實(shí)情告訴伊萊娜又有什么好處呢?告訴她自己每天都在勞動(dòng),就像個(gè)瘋子,像個(gè)異教徒,還把兩歲的孩子背在身上?告訴她,每天晚上,她都是拿著針,為阿伊莎縫制衣服,至少看起來得像是新衣服,這樣的夜晚又有什么詩(shī)意可言呢?在燭光下,劣質(zhì)蠟燭散發(fā)出來的氣味讓她惡心,她在舊雜志里剪好紙樣,帶著十二萬(wàn)分的虔誠(chéng),縫制羊毛小短褲。八月的天氣如此炎熱,她甚至坐在水泥地上,穿一件連衣裙,包著一塊漂亮的棉質(zhì)頭巾,為女兒制作小裙子。沒有人注意到小裙子有多美,注意到小裙子上褶裥的細(xì)節(jié),注意到口袋上方的蝴蝶結(jié),注意到提升了整個(gè)品質(zhì)的紅色襯里。周圍人對(duì)于美好事物如此漠然,這一點(diǎn)真能要了她的命。

阿米納很少出現(xiàn)在她的敘事中。她的丈夫是一個(gè)次要人物,圍繞著他飄蕩著一種晦暗不明的氣息。她想要讓伊萊娜有這樣的印象,就是他們的愛情故事如此熾熱,根本不可能付諸詞語(yǔ),不可能與他人分享。她的沉默帶有很強(qiáng)的曖昧意味,似乎之所以不提,是因?yàn)楹π撸踔潦俏⒚畹模灰驗(yàn)橐寥R娜在大戰(zhàn)之前墜入情網(wǎng),愛上并嫁了一個(gè)因?yàn)榧怪鶄?cè)凸而身體變形的德國(guó)人,結(jié)婚只有三個(gè)月她就守了寡。阿米納來到村里的時(shí)候,看著妹妹在非洲人的雙手之下顫抖,伊萊娜的眼里充滿了艷羨。小瑪?shù)贍柕碌牟弊由暇谷坏教幎际乔嗌奈呛邸?

她又怎么能承認(rèn),自己遇到的那個(gè)男人已經(jīng)不再是原來的模樣了呢?在重重憂思與侮辱之下,阿米納變了,變得憂郁了。多少次,當(dāng)她挽著他走在路上,她感受到行人投來的陰暗目光?碰觸到她的皮膚,他覺得燙手,不自在,而瑪?shù)贍柕乱膊唤X得丈夫是那么陌生,讓她憎惡。她對(duì)自己說,要更多的愛,要有比自己能體會(huì)到的還要多的愛,才能夠忍受周圍人的蔑視。需要牢固的、巨大的、無可撼動(dòng)的愛,才能夠忍受這份羞恥——當(dāng)法國(guó)人用“你”來稱呼她的丈夫,警察問他要證件,或者注意到他的軍功章,注意到他講一口如此漂亮的法語(yǔ)而請(qǐng)求他們?cè)彆r(shí)感受到的這份羞恥。“但是您,親愛的朋友,是不一樣的。”阿米納微笑著。在公共場(chǎng)合,他假裝對(duì)法國(guó)沒有任何問題,因?yàn)樗铧c(diǎn)為法國(guó)而死。但是獨(dú)處的時(shí)候,阿米納則沉默著,反復(fù)咀嚼著他的怯懦,他背叛自己的民族所帶來的羞愧。他打開櫥子,把手上抓到的東西都扔在地上。瑪?shù)贍柕乱彩莻€(gè)容易被激怒的人。有一天,兩個(gè)人吵起來之后,他吼道:“閉嘴!是你給我?guī)砹藧u辱!”她打開冰箱,拿起一碗她原本想用來做果醬的熟桃子。她將熟透了的水果扔在阿米納的臉上,壓根兒沒有注意到阿伊莎正看著他們,她從來沒有看到過爸爸如此模樣,果汁順著頭發(fā)和脖子滴落下來。

阿米納只和她聊工作的事情:雇工,麻煩,小麥的價(jià)格,未來的天氣影響。家里面的人來農(nóng)場(chǎng)看他們的時(shí)候,他們坐在小客廳里,問候了三四次身體情況之后,他們便沉默了,只是喝茶。瑪?shù)贍柕掠X得他們粗俗得令人作嘔,比起思鄉(xiāng)或者孤獨(dú)來,這份粗俗更讓她難受。她也很想談?wù)勊母惺堋⑾M€有縈繞在心頭的恐懼。她知道她的恐懼毫無意義,和所有的恐懼一樣。“他們難道沒有內(nèi)心生活嗎?”她想,望著阿米納,阿米納一聲不吭地吃飯,眼睛盯著保姆烹煮的小豆燉肉,燉肉汁太油了,瑪?shù)贍柕侣劻司陀X得難受。阿米納只對(duì)農(nóng)場(chǎng)和勞作感興趣。他從來不笑,不跳舞,從來沒有那種無所事事的,只是閑聊的時(shí)間。他們?cè)谶@里也不說話。她的丈夫和公誼會(huì)[12]教徒一般嚴(yán)苛,每每和她說話,都像是在和一個(gè)必須好好教導(dǎo)的小姑娘說話一般。她和阿伊莎一起學(xué)規(guī)矩,當(dāng)阿米納告訴她,“不能這樣”,或是“我們沒有錢”時(shí),她必須表示同意。她才到摩洛哥的時(shí)候,還像個(gè)小孩子。她必須在幾個(gè)月的時(shí)間內(nèi)學(xué)會(huì)忍受孤獨(dú),忍受家庭生活,忍受一個(gè)粗俗的男人和一個(gè)陌生的國(guó)家。雖然是從父親的家里來到了丈夫的家里,但是她并沒有覺得自己爭(zhēng)取到了獨(dú)立和自主。她勉強(qiáng)可以命令塔莫,年輕的保姆。但是伊托,塔莫的母親,總是看著,替女兒擋在前面,瑪?shù)贍柕掠谑菑膩聿桓掖舐曊f話。她也不知道該如何耐心教育自己的孩子。她時(shí)而溫存到令人發(fā)指,時(shí)而會(huì)歇斯底里地發(fā)作。有時(shí),望著自己的小女兒,她覺得這份母性真是可怕、殘忍、非人。一個(gè)孩子怎么能撫養(yǎng)孩子呢?這具如此年輕的身體被撕裂了,從其中拽出了又一個(gè)受害者,而她根本無法給予保護(hù)。

阿米納娶她的時(shí)候,她勉強(qiáng)二十歲,那個(gè)時(shí)候他倒是一點(diǎn)也不為此感到擔(dān)心。他甚至覺得,妻子的年輕充滿了魅力,她充滿了活力的大眼睛對(duì)一切都感到好奇,她的聲音如此柔弱,她的舌頭溫?zé)釢駶?rùn),就像個(gè)小姑娘。他自己二十八歲,也不比她的年齡大到哪里去,但是后來,他不得不承認(rèn),他的年齡和面對(duì)妻子時(shí)經(jīng)常感受到的不自在毫無關(guān)系。他是一個(gè)男人,打過仗。他來自一個(gè)主和榮譽(yù)不可分割的國(guó)度,而且他的父親已經(jīng)不在了,這就讓他不得不保持著一份莊重肅穆。他們?cè)跉W洲時(shí),那些讓他感覺可愛的東西,到了這里卻給他造成了壓力,甚至之后還讓他感到惱火。瑪?shù)贍柕氯涡暂p浮。阿米納怨恨她不懂得如何表現(xiàn)得更加持重,怨恨她經(jīng)不起磋磨。他沒有時(shí)間,也沒那個(gè)本事安慰她。她的眼淚!自從她到了摩洛哥之后,流了多少眼淚啊!碰到一點(diǎn)點(diǎn)挫折她就哭,隨時(shí)都會(huì)大哭一場(chǎng),這很讓他感到惱火。“別哭了。我媽媽失去了那么多孩子,四十歲時(shí)就守寡,她這一生也沒有你這一個(gè)禮拜哭得多。別哭了,停!”歐洲女人就喜歡這樣,他想,不愿意接受現(xiàn)實(shí)。

她哭得太多,笑得也太多,太不像樣。他們才認(rèn)識(shí)那會(huì)兒,在一起度過了多少下午,就睡在草叢中,在萊茵河邊。瑪?shù)贍柕潞退v述自己的夢(mèng)想,他那會(huì)兒總是鼓勵(lì)她,根本沒有考慮后果,也沒有咂摸出其中的虛榮心。她逗他開心,他是個(gè)壓根兒不會(huì)咧嘴笑的人,總是將手捂住嘴巴,就好像在所有的情感中,快樂是最令人羞恥的,最不應(yīng)該的。后來在梅克內(nèi)斯,一切就都不一樣了。罕見的幾次他陪她去帝國(guó)影院,出來后他的心情都很不好,看到妻子咯咯笑著,不停吻他,他火透了。

瑪?shù)贍柕孪胍≡海犇欠N聲嘶力竭的音樂,在小舞場(chǎng)里跳舞。她夢(mèng)想著能穿上漂亮的裙子,參加宴會(huì),參加帶茶點(diǎn)的舞會(huì),或是棕櫚樹下的節(jié)日聚會(huì)。她想要去法蘭西咖啡館的周六舞會(huì),去周日的幸福谷聚會(huì),想要邀請(qǐng)朋友們?nèi)ズ炔琛K龓е环N自得的鄉(xiāng)愁,想起父母親舉辦的那些宴會(huì)。她害怕時(shí)間過得太快,待到貧困過去,不再需要?jiǎng)谧鳎?dāng)終于能夠安靜下來,她可能已經(jīng)太老了,不再適合漂亮的裙子,不再適合棕櫚樹蔭。

有天晚上,他們才在農(nóng)莊安頓下來不久,阿米納穿過廚房,穿著周末穿的衣服,來到正在給阿伊莎喂飯的瑪?shù)贍柕旅媲啊Kа劭聪蛘煞颍悬c(diǎn)窘迫,不知道是應(yīng)該高興還是生氣。“我要出門,”他說,“老戰(zhàn)友在城里有個(gè)聚會(huì)。”他俯下身,在阿伊莎額頭上吻了一下,這時(shí)瑪?shù)贍柕抡酒鹕韥怼K颜诖驋咴鹤拥乃傲诉^來,將孩子放在她的懷里。她不容置疑地問道:“我需要換衣服嗎?”

阿米納愣住了。他嘟囔了點(diǎn)什么,強(qiáng)調(diào)這是戰(zhàn)友的聚會(huì),不適合女人。“如果不適合我,我不知道為什么適合你。”阿米納也不知道怎么回事,鬼使神差地同意瑪?shù)贍柕赂ァ,數(shù)贍柕掳颜稚烂撓聛砣釉趶N房的椅子上,上粉,讓臉色看上去能好一點(diǎn)。

在車子里,阿米納一言不發(fā),臉色很是不好,一心只看著道路,他既惱恨瑪?shù)贍柕拢矏篮拮约旱能浫酢,數(shù)贍柕聞t一直說個(gè)不停,笑著,仿佛一點(diǎn)也感覺不到自己的多余。她說服自己,她活潑一點(diǎn),就能夠讓阿米納放松下來,她溫柔,滿不在乎,一點(diǎn)也不畏縮。可一直到城里之前,他也沒有松口。阿米納停好車,跳出車子,快步走向咖啡館的露臺(tái),看上去一心想把瑪?shù)贍柕滤υ跉W洲城的大街上,或者只是單純地不希望挽著她去,免得遭到大家的嘲笑。

可她很快就趕上了他,他沒有一丁點(diǎn)兒時(shí)間可以向等著他的客人解釋點(diǎn)什么。男人都站起身來,羞澀地、謙恭地向瑪?shù)贍柕轮乱狻P∈遄訆W馬爾指指自己身邊的椅子,讓她坐下。所有人都很優(yōu)雅,他們穿著外套,頭發(fā)上抹過發(fā)膏。大家向生性快活的希臘老板要了喝的,希臘老板已經(jīng)在這家咖啡店經(jīng)營(yíng)了快二十個(gè)年頭。這是唯一一家不實(shí)行種族隔離的咖啡館,阿拉伯人可以和歐洲人一起喝酒,不從事風(fēng)俗行業(yè)的女人也可以來這里歡度夜晚。露臺(tái)是在街角的位置,正好被枝繁葉茂的酸橙樹擋著,擋住了行人的視線。在這里,有一種擺脫了外界的安全感。阿米納和朋友們頻頻干杯,但是他們很少講話。有時(shí)會(huì)有低低的笑聲,或一點(diǎn)軼事,但更多的是沉默。聚會(huì)其實(shí)一直如此,但是瑪?shù)贍柕虏⒉恢馈K茈y想象,阿米納和男人們一起度過的夜晚是這樣的,一直以來她都無比嫉妒他們的聚會(huì),總想著他們的聚會(huì)。她還以為歡聚的氣氛是被她破壞的。她想講點(diǎn)什么。灌下去的啤酒給了她勇氣。她羞澀地講起在她的家鄉(xiāng)阿爾薩斯發(fā)生的一件事情。她微微顫抖,很難找到合適的詞,可是看上去大家對(duì)她的故事沒什么興趣,也沒有人笑。阿米納輕蔑地看著她,她的心都碎了。她從來沒有像今天這樣,覺得自己來了不該來的地方。

對(duì)面的人行道上,路燈閃爍了幾下便滅了。露臺(tái)勉強(qiáng)燃起了幾根蠟燭,又充滿了溫馨的氣氛。黑暗讓瑪?shù)贍柕缕届o下來,她覺得沒有人注意到她。她害怕阿米納會(huì)提前結(jié)束聚會(huì),讓聚會(huì)最后陷于不快,害怕他會(huì)說:“我們走。”那接下來肯定是爭(zhēng)吵,叫罵,一記耳光,她的前額頂在他的肚皮上。所以,城市的輕微聲響成了她的掩護(hù),她聽著鄰桌的對(duì)話聲,閉上眼睛,想要更好地傾聽咖啡館里傳來的音樂。她希望這樣的時(shí)刻能夠再持續(xù)一會(huì)兒,她不想回去。

男人們放松下來。酒精開始顯現(xiàn)效果,他們用阿拉伯語(yǔ)交談起來。也許他們以為她聽不懂。一個(gè)臉上長(zhǎng)滿青春痘的年輕侍者在他們桌上放了一大盤水果。瑪?shù)贍柕鲁粤艘话晏易樱殖粤艘黄鞴希鞴系闹蔚剿娜棺由希K了裙子。她用拇指和食指捏起一顆瓜子,擲了出去。瓜子飛到一個(gè)胖男人臉上,那男人戴著一頂土耳其帽,身上的袍子已經(jīng)被汗水浸透了。男人晃動(dòng)了一下手,仿佛是在趕一只蒼蠅。瑪?shù)贍柕履笃鹆肆硪活w瓜子,這一次,她試圖瞄準(zhǔn)一個(gè)高個(gè)子、頭發(fā)金黃的男人,他伸著他的大長(zhǎng)腿,激情四溢地在講些什么。但是她沒能投準(zhǔn),瓜子飛到一個(gè)侍者的頸背上,他差點(diǎn)打翻手上的盤子。瑪?shù)贍柕卤l(fā)出嘲笑聲,在接下來的時(shí)間里,她接二連三地向客人們掃射,他們都抽抽兒起來,就好像得了一種怪病,那種會(huì)讓人禁不住舞蹈和做愛的熱帶病。客人們都在抱怨。老板燃起香,試圖抵抗所謂蒼蠅的侵?jǐn)_。但是掃射并沒有停下,接著,所有喝酒的客人都覺得頭疼,因?yàn)橄愕奈兜溃惨驗(yàn)榫凭B杜_(tái)上空了,瑪?shù)贍柕潞团笥褌円灰桓鎰e。一回到家里,阿米納就扇了她一記耳光,她想,她那會(huì)兒卻應(yīng)該是笑了。

戰(zhàn)爭(zhēng)期間,部隊(duì)向東開拔的時(shí)候,阿米納想的是自己的領(lǐng)地,就像其他人想留在后方的女人,或是母親一樣。他害怕自己死在戰(zhàn)場(chǎng)上,沒有辦法兌現(xiàn)他要讓那塊土地變成一片沃土的諾言。在戰(zhàn)爭(zhēng)帶來的漫長(zhǎng)而無聊的時(shí)刻,其他人拿出撲克牌、斑斑點(diǎn)點(diǎn)的信或是小說,而阿米納,則埋首閱讀一本關(guān)于植物學(xué)的書,或是那種專門討論灌溉新方法的雜志。他曾經(jīng)看到過,說摩洛哥會(huì)像美國(guó)陽(yáng)光燦爛、種滿橘樹的加利福尼亞州一樣,農(nóng)民都是百萬(wàn)富翁。他肯定地告訴他的副官穆拉德,摩洛哥王國(guó)即將迎來革命,走出這黑暗的時(shí)光,農(nóng)民不再像過去那樣,害怕被搶掠,寧可養(yǎng)羊也不愿意種小麥;因?yàn)檠蛴兴臈l腿,跑得比侵犯者還要快。阿米納很希望告別傳統(tǒng)的種植方式,將自己的土地變成現(xiàn)代化農(nóng)場(chǎng)的模范。他充滿激情地讀了關(guān)于H.梅納熱的故事,那也是一個(gè)老兵,在第一次世界大戰(zhàn)行將結(jié)束之際,在格哈伯貧瘠的平原上種了許多桉樹。梅納熱受到一個(gè)赴澳洲使團(tuán)的報(bào)告的啟發(fā),那是利奧泰將軍在1917年派出的一個(gè)使團(tuán)。他將自己的土地和遙遠(yuǎn)大陸的土地做了比較,包括土地質(zhì)量和地區(qū)雨量。當(dāng)然,大家對(duì)這位先驅(qū)嘲笑了一番。法國(guó)人和摩洛哥人都笑話他,竟然種了一片一望無際的林子,而且不是果樹,灰色的樹干還大煞風(fēng)景。但是H.梅納熱成功地說服了水利和森林部,而且很快人們就必須承認(rèn)他賭對(duì)了:桉樹阻止了沙塵暴,改善了寄生蟲大量繁殖的水洼地,深埋于地下的桉樹根能夠汲取普通農(nóng)民根本無法使用的地下水。阿米納也想進(jìn)入這樣的先鋒之列,種植就是一種神秘的探索,一種探險(xiǎn)。他希望跟隨著這些耐心、智慧的人,他們已經(jīng)有了和貧瘠土地打交道的經(jīng)驗(yàn)。所有這些被看成是瘋子的農(nóng)民都種植橘樹,從馬拉喀什到卡薩布蘭卡,他們想把這個(gè)干燥、簡(jiǎn)樸的國(guó)度打造成樂土。

阿米納1945年回到摩洛哥,當(dāng)時(shí)二十八歲,他是戰(zhàn)勝者,還娶了一個(gè)外國(guó)妻子。他通過斗爭(zhēng)重新占有了他的領(lǐng)地,培訓(xùn)雇工,播種,收獲,就像利奧泰將軍曾經(jīng)說過的那樣,要視野廣闊,看得遠(yuǎn)一些。1948年年底,在數(shù)次談判之后,阿米納收回了他的土地。他必須從修建房屋開始,開新的窗戶,弄一個(gè)小花園,在廚房后面的院子里鋪上石板,用來洗衣服;有了石板就可以把衣服延展開來。北面的地是個(gè)斜坡,他建了漂亮的石階,裝了一扇雅致的玻璃門,開門進(jìn)去就是餐廳。從餐廳里可以望見澤霍恩山華麗的側(cè)影,一望無際的曠野,多少個(gè)世紀(jì)以來,那里一直是放牧的必經(jīng)之地。

在農(nóng)莊的前四年,他們經(jīng)歷過所有的失望,他們的生活簡(jiǎn)直帶上了《圣經(jīng)》故事的色彩。戰(zhàn)爭(zhēng)期間,那個(gè)租了莊子的殖民移民就靠房子后面一小片可以種點(diǎn)東西的地生活。一切都得重新開始。首先,必須得開墾土地,把埃及姜果棕全部除去,這是一種有毒的、頑強(qiáng)的植物,為它耗掉了太多精力。和附近農(nóng)莊的殖民移民不同,阿米納不能依靠拖拉機(jī),雇工必須用鎬頭將埃及姜果棕一株株地鋤掉,這就花了幾個(gè)月的時(shí)間。接下來就是清除石塊。巖石刨掉之后,就開始深犁,耕種。地里種上了小扁豆、小豌豆、菜豆、大麥和軟粒小麥。土地開墾還遭遇了蝗災(zāi),一片烏壓壓的紅棕色,噩夢(mèng)一般,筆直地?fù)溥^來,噼噼啪啪的,吞噬著作物和樹間的果子。看到雇工僅僅是敲擊罐頭盒來驅(qū)趕蟲子,阿米納惱火透了。“你們這群蠢貨,難道就只有這個(gè)辦法嗎?”他吼道。他覺得這些雇工腦子都有問題。他教他們挖溝,在溝里放上有毒的麩皮。

第二年是旱災(zāi),收獲季節(jié)充滿了悲傷,因?yàn)辂溗攵际强盏模拖耠S后到來的時(shí)節(jié)里農(nóng)民的肚子。鄉(xiāng)鎮(zhèn)各處,雇工們都在求雨,多少個(gè)世紀(jì)以來都是那么祈禱的,從來沒有起過作用。可在十月灼熱的陽(yáng)光下,人們還是祈禱,盡管主聽不見,可大家也沒有想過反抗。阿米納找人打了一口井,這可是個(gè)巨大工程,還耗去了他相當(dāng)一部分遺產(chǎn)。但是地下巷道經(jīng)常灌滿了沙子,農(nóng)民根本抽不上水來灌溉。

瑪?shù)贍柕潞苁菫檎煞蚋械津湴粒M管她恨他總是不在她身邊,總是留她一人在家,但是她知道他是在工作,是一個(gè)正直的人。有時(shí),她覺得自己丈夫缺少的是運(yùn)氣,還有那一點(diǎn)點(diǎn)直覺,而這正是瑪?shù)贍柕碌母赣H具備的。喬治不那么嚴(yán)肅,也沒有阿米納執(zhí)著。他經(jīng)常喝得把自己叫什么都忘了,更別說基本的規(guī)矩,還有禮貌。他打牌打到天亮,在波濤“胸”涌的女人懷里睡覺,女人白皙、肥美的脖頸散發(fā)出黃油的香氣。他一沖動(dòng)就解雇了會(huì)計(jì),又忘了聘?jìng)€(gè)新的,于是就任由那張老式的木頭辦公桌上的郵件堆積如山。他會(huì)請(qǐng)看門人一起喝上一杯,喝到最終他們?nèi)嘀亲樱细琛讨畏浅C翡J,有一種絕不會(huì)搞錯(cuò)的直覺。就是這樣的,他自己也解釋不清楚。他能夠理解別人,對(duì)于人,包括對(duì)他自己,他都懷有一種善意的憐惜,一種柔情,所以即便是不認(rèn)識(shí)他的人也會(huì)對(duì)他產(chǎn)生好感。喬治從來不會(huì)因?yàn)樨澬亩憙r(jià)還價(jià),他純粹是出于好玩。如果他真的在有些時(shí)候騙了誰(shuí),那也絕不是故意的。

盡管歷經(jīng)失敗,盡管吵過,盡管日子窘迫,瑪?shù)贍柕聟s從來不覺得丈夫無能、懶惰。每天,她看著阿米納黎明即起,決然離家,晚上才回,靴子上沾滿了泥土。阿米納一天要走很多公里,但他從來不覺得累。鄉(xiāng)里的人都欣賞他的耐力,盡管這位兄弟有時(shí)對(duì)傳統(tǒng)的種植方法會(huì)顯示出不屑,這讓他們有點(diǎn)惱火。他們看著他蹲下來,將手指探進(jìn)地里,或是將手掌按在樹皮上,仿佛希望大自然把自己的秘密都告訴他。他希望一切能夠快些。他想要成功。

在1950年的年初,民族主義情緒高漲,那些殖民移民都成了這股仇恨的邪火攻擊的對(duì)象。搶劫,綁架,農(nóng)莊被燒。殖民移民也抱團(tuán)抵抗,阿米納知道自己的鄰居,羅杰·馬里亞尼也加入了抵抗的組織。“大自然可不會(huì)管政治。”有一天他對(duì)瑪?shù)贍柕抡f,為自己即將造訪這位魔鬼鄰居辯解。他想搞明白,馬里亞尼那耀眼的財(cái)富究竟是怎么來的,想要知道他用的是哪種類型的拖拉機(jī),他安置的灌溉系統(tǒng)是怎樣的。他還在想,也許他可以為馬里亞尼的豬場(chǎng)提供飼料。其他的,他才不在乎呢。

一天下午,阿米納穿過了分隔兩家產(chǎn)業(yè)的公路。他從停著現(xiàn)代化拖拉機(jī)的庫(kù)房前經(jīng)過,再經(jīng)過關(guān)滿肥豬的牲畜棚,經(jīng)過酒庫(kù);在這里,釀制葡萄酒的方式和歐洲是一樣的。所有的一切都散發(fā)著希望和富裕的味道。馬里亞尼站在屋子的石階上,牽著兩條兇狠的黃狗。他的身體時(shí)不時(shí)地往前傾,常常失去平衡。真不知道,他是在忍受這兩條牧羊犬的力量,還是故意要做出一副充滿威脅的樣子,對(duì)不約而至的造訪者形成壓力。阿米納有點(diǎn)尷尬,嘟嘟囔囔地介紹了自己。他指著自己的領(lǐng)地說:“我需要一點(diǎn)建議。”馬里亞尼的臉色明亮了起來,打量著這個(gè)羞澀的阿拉伯人。

“為我們比鄰而居喝上一杯!我們有的是時(shí)間談生意。”

他們穿過繁茂的花園,坐在露臺(tái)的樹蔭下,從露臺(tái)上也可以隱約瞥見澤霍恩山。一個(gè)瘦弱的、黑皮膚的男人在桌上放好酒杯和酒。馬里亞尼給鄰居倒了一杯茴香酒,看到阿米納露出猶豫的神色,估計(jì)應(yīng)該是顧忌炎熱的天氣和之后的工作,他笑了起來:“你不喝酒,是嗎?”但是阿米納微笑著,將雙唇?jīng)]入清涼的液體里。屋內(nèi)傳來電話鈴聲,但是馬里亞尼沒去管它。

這個(gè)殖民移民沒有給他留說話的機(jī)會(huì)。阿米納覺得他的鄰居是一個(gè)很孤獨(dú)的人,很少有機(jī)會(huì)能和別人聊聊。他好像和阿米納很熟的樣子,這讓阿米納感到有些不自在。馬里亞尼抱怨雇工,他培訓(xùn)了兩代,但是他們一直還是那么懶,那么臟。“哦,臟極了,上帝啊!”時(shí)不時(shí)地,他那雙充滿眼屎的眼睛會(huì)望向客人的英俊臉龐,然后他笑著補(bǔ)充說,“我當(dāng)然不是在說你,你知道的。”還沒等到阿米納回答,他又繼續(xù)道:“他們想說什么就說什么好了,但是如果我們不在這里栽花種樹,耕種土地,不再努力,這里還會(huì)那么美嗎?我得問問你,我們到這里前,這里有什么?沒有。什么都沒有。現(xiàn)在看看你周圍!人們?cè)谶@里生活了多少個(gè)世紀(jì),但沒有一個(gè)世紀(jì)能種那么多地。大家都忙著打仗,餓肚子,埋葬在這里,東一座西一座建墳立墓,我父親就死在這里,死于斑疹傷寒。我成日騎在馬上,摔斷了背還在平原上四處奔波,和部落協(xié)商。現(xiàn)在睡在床上,我還會(huì)一直疼得大叫,因?yàn)楸硨?shí)在太疼了。但是我想和你說,我感激這個(gè)國(guó)家。它教給我事情的本質(zhì),重新讓我擁有了銳氣和生命力,讓我有一種原始的力量。”因?yàn)榫凭R里亞尼的臉變得通紅,他的演講節(jié)奏慢了下來:“在法國(guó),我只能是個(gè)同性戀,過著狹隘的生活,沒有寬度,沒有征服,沒有空間。是這個(gè)國(guó)家給了我過上人的生活的機(jī)會(huì)。”

馬里亞尼喊仆人過來,仆人小跑來到了露臺(tái)。他用阿拉伯語(yǔ)大聲斥罵,嫌他太慢,一拳砸在桌子上,以至于阿米納的酒杯都翻了。這個(gè)家伙啐了一口,看著年邁的侍者的身影進(jìn)了房子。“好好看看,學(xué)著點(diǎn)!我了解這些阿拉伯人!雇工都蠢透了,真是忍不住要揍他們!我會(huì)講他們的語(yǔ)言,知道他們的毛病。我知道大家都在說獨(dú)立的事情,但絕不是一小撮動(dòng)亂分子就能夠抹掉我這么多年的汗水和勞作。”接著,在笑聲中,他抓起侍者好不容易送來的小三明治,重復(fù)道,“我當(dāng)然不是在說你!”阿米納差一點(diǎn)就想站起身,放棄把他當(dāng)作同盟的念頭。但是馬里亞尼卻轉(zhuǎn)過頭——非常奇怪,他的臉和他的狗像極了——似乎感覺到阿米納受到了傷害,他說:“你想要臺(tái)拖拉機(jī),是嗎?應(yīng)該沒有問題。”

注釋

[1]法國(guó)上萊茵省的最大城市。——若無特殊說明,本書注釋均為譯者注

[2]意大利的一個(gè)大區(qū),文藝復(fù)興的發(fā)源地。

[3]摩洛哥城市及河流名。

[4]摩洛哥南部城市。

[5]Karen Blixen(1885—1962),丹麥藝術(shù)家、小說家,曾旅居非洲,著有《走出非洲》。

[6]Alexandra David-Néel(1868—1969),法國(guó)探險(xiǎn)家、作家、藏學(xué)家,數(shù)次游歷亞洲,探訪當(dāng)時(shí)在英國(guó)控制之下的西藏,著有《一個(gè)巴黎女子的拉薩歷險(xiǎn)記》《西藏的奧義和巫師》等作品。

[7]Pearl S. Buck(1892—1973),美國(guó)旅華作家,著有《大地》等作品,1938年獲諾貝爾文學(xué)獎(jiǎng)。

[8]Eugène Delacroix(1798—1863),法國(guó)畫家,創(chuàng)作有《自由引導(dǎo)人民》等著名畫作,曾赴摩洛哥與阿爾及利亞旅行,并創(chuàng)作相關(guān)題材作品。

[9]Pierre Loti(1850—1923),法國(guó)作家、海軍軍官,游歷過世界各地,作品以異國(guó)情調(diào)著稱。

[10]原文為阿拉伯語(yǔ)。

[11]原文為Nassarania,也寫作Nazaréenne,是猶太人對(duì)基督徒的稱呼。——原注

[12]十七世紀(jì)創(chuàng)立的一個(gè)基督教教派,也稱貴格會(huì)、教友派。