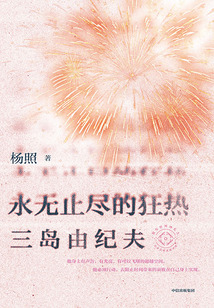

永無止盡的狂熱:三島由紀夫(日本文學名家十講06)

最新章節(jié)

- 第95章 三島由紀夫年表

- 第94章 未完成的“文明提案”

- 第93章 從自由派走向國族主義

- 第92章 戰(zhàn)后的日本政治運作

- 第91章 天皇的重要性

- 第90章 日本戰(zhàn)敗后的態(tài)度

第1章 總序 看待世界與時間

*

京都是一座重要的“記憶之城”,保留了極為豐富的文明記憶。羅馬也是一座“記憶之城”,但羅馬和京都很不一樣。

羅馬極其古老,到處可以感覺其古老,但也因此和現(xiàn)代的因素常常出現(xiàn)沖突。例如觀光必訪的特雷維噴泉“許愿池”,大家去的時候不會有強烈的違和感嗎?古老而宏偉的雕刻水池被封閉在逼仄的現(xiàn)代街區(qū)里,再加上那么多拿著手機、相機擁擠拍照的人群,那份古老簡直被淹沒了。

或者是比較空曠的羅馬古城,那里所見的是一大片顯現(xiàn)時間嚴重侵蝕的廢墟,讓人漫步在荒煙蔓草之間,生出“眼看他起高樓,眼看他樓塌了”的無窮唏噓。在這里,只有古老,沒有現(xiàn)代,沒有現(xiàn)實。

羅馬、佛羅倫薩、威尼斯這些城市里,基本上記憶歸記憶,現(xiàn)實歸現(xiàn)實,在古跡或博物館、美術館里,我們沉浸在歷史文明記憶中,走出來,則是很不一樣的當前現(xiàn)實生活環(huán)境。相對地,在京都或巴黎能夠得到的體驗,卻是現(xiàn)實與歷史的融混,不會有明確的界限,現(xiàn)代生活與古老記憶彼此穿透。

我的知識專業(yè)是歷史,我平常讀得最多的是各種歷史書籍,因而我會覺得在一個記憶元素層層疊疊、驀然難以確切分辨自己身處什么時空的環(huán)境中,能產(chǎn)生一份迷離恍惚,是最美好、最令人享受的。

二十多年來,我一再重訪京都,甚至到后來覺得自己是重返京都。我可以列出許多我想去、應該去,卻遲遲還沒有去的旅游目的地,其中幾個甚至早有機會去但都放棄了。內(nèi)蒙古大草原、青藏高原、瑞士少女峰、北歐冰河與極光區(qū),這幾個地方都是大山大水、名山勝景,但也都沒有人文歷史的豐富背景。好幾次動念要啟程去看這些自然奇觀,后來卻總是被強大的沖動阻礙了,往往還是將時間與旅費留下來,又再回到巴黎或京都。

我當然知道在那些地方會得到自然的震撼洗禮,然而我的偏執(zhí)就表現(xiàn)在,一想到平安神宮的神苑,或是從杜樂麗花園走向盧浮宮的那段路,我的心思就又向京都、巴黎傾斜了。我還是寧可回到有記憶的地方,有那座城市的記憶,然后又加上了我自己在那座城市里多次旅游的記憶,集體與個體記憶交錯,組構了在意識中深不可測的立體內(nèi)容。

*

京都有特殊的保存記憶的方式,源自一份矛盾。京都基本上是木造的,去到任何建筑景點,請大家稍微花幾分鐘駐足在解說牌前,不懂日文也沒關系,光看牌上的漢字就好了。你一定會看到上面記載著這個地方哪一年遭到火燒,哪一年重建,哪一年又遭到火燒然后又重建……

木造建筑難以防火,火災反復破壞、摧毀了京都的建筑、街道。照道理說,木造的城市最不可能抵擋時間,燒毀一次會換上一次不同的新風貌。看看美國的芝加哥,一八七一年經(jīng)歷了一場大火,將城市的原有樣貌完全摧毀了,在火災廢墟上建造起新的現(xiàn)代建筑,才有了我們今天所認識的這個芝加哥。

京都大量運用木材,一方面受到自然環(huán)境影響,旁邊的山區(qū)適合生長可以運用在建筑上的杉木;不過另一方面更重要的,是文化上模仿了中國的先例。中國傳統(tǒng)建筑以木材而非石材構成,很難長久保存,使得留下來的古跡,時代之久遠遠不能和埃及、希臘、羅馬相提并論。中國存留的木構古建筑,最遠只能推到中唐,距今一千兩百年,而且那還是在山西五臺山的唯一孤例。

伴隨著木造建筑,京都發(fā)展出一種不曾在中國出現(xiàn)的應對策略,那就是有意識地重建老房子。不只是燒掉或毀損了的房子盡量按照原樣重建,甚至刻意將一些重要建筑有計劃地每隔十年、二十年部分或全部予以再造。

再造不是“更新”,而是為了“存舊”。不只是再造后的模樣沿襲再造前的,而且固定再造能夠保證既有的工法不會在時間中流失。上一代參與過前面一次建造過程的工匠老去前,就帶著下一代進行重造,讓下一代也知道確切、詳密的技術與工序。

這不是由朝廷或政府主導的做法,而是徹底滲入京都居民的生活習慣。京都最珍貴的歷史收藏不在博物館里,而在一間間的寺廟中。每一座寺廟都有自己的寶庫,大部分寶庫都是“限定拜觀”,一年只開放幾天,或是有些藏品一年只展示幾天。最夸張的,像是大覺寺(侯孝賢電影《刺客聶隱娘》的拍攝取景地)有一座“敕封心經(jīng)殿”,里面收藏了嵯峨天皇為了避疫祈福所寫的《心經(jīng)》,每逢戊戌年才會開放拜觀——是的,每六十年一次!

我在二〇一八年看到了這份天皇手抄的《心經(jīng)》。步入小小藏經(jīng)殿堂時,無可避免心中算著,上一次公開是一九五八年,我還沒出生,下一次公開是二〇七八年,我必定不在這個世界上了。這是我畢生唯一一次逢遇的機會,幸而來了。如此產(chǎn)生了奇特的時間感,一種更大尺度的歷史性撲面而來的感覺。

*

就像愛德華·吉本(Edward Gibbon)在羅馬古跡廢墟間,黃昏時刻聽到附近修道院傳來的晚禱聲,而起心動念要寫《羅馬帝國衰亡史》,我也是在一個清楚記得的時刻,有了寫這樣一套解讀日本現(xiàn)代經(jīng)典小說作家作品的想法。

時間是二〇一七年的春天,地點是京都清涼寺雨聲淅瀝的庭園里。不過會坐在庭園廊下百感交集,前面有一段稍微曲折的過程。

那是在我長期主持節(jié)目的臺中“古典音樂臺”邀約下,我?guī)Я艘蝗号_中的朋友去京都賞櫻。按照我排的行程,這一天去嵐山和嵯峨野,從龍安寺開始,然后一路到竹林道、大河內(nèi)山莊、野宮神社、常寂光寺、二尊院,最后走到清涼寺。然而從出門我就心情緊繃,因為天公不作美,下起雨來,氣溫陡降,而且有幾個團員前一天晚上逛街時走了很多路,明顯腳力不濟。我平常習慣自己在京都游逛,合理的做法應該是改變行程,例如改去有很多塔頭的妙心寺或東福寺,可以不必一直撐傘走路,密集拜訪多個不同院落,中午還可以在寺里吃精進料理,舒舒服服坐著看雨、聽雨。但配合我、協(xié)助我的領隊林桑[1]告訴我,帶團沒有這種隨機調(diào)整的空間。我們給團員的行程表等于是合約,沒有照行程走就是違約,即使當場所有的團員都同意更改,也無法確保回臺灣后不會有人去“觀光局”投訴,那么林桑他們的旅行社可就要吃不完兜著走了。

好吧,只好在天氣條件最差的情況下走這一天大部分都在戶外的行程。下午到常寂光寺時,我知道有一兩位團員其實體力接近極限,只是盡量優(yōu)雅地保持正常的外表。這不是我心目中應該要提供心靈豐富美好經(jīng)驗的旅游,使我心情沮喪。更糟的是再往下走,到了二尊院門口才知道因為有重要法事,這一天臨時不對游客開放。在當時的情況下,這意味著本來可以稍微躲雨休息的機會也被取消了,大家別無辦法,只好拖著又冷又疲累的身子繼續(xù)走向清涼寺。

清涼寺不是觀光重點,我們到達時更是完全沒有其他訪客。也許是驚訝于這種天氣還有人來到寺里參觀吧,連住持都出來招呼我們。我們脫下了鞋走上木頭階梯,幾乎每個人都留下了濕答答的腳印,因為連鞋里的襪子也不可能是干的。住持趕緊要人找來了好多毛巾,讓我們在入寺之前可以先踩踏將腳弄干。過程中,住持知道我們遠從臺灣來,明顯地更意外且感動了。

入寺在蒲團上坐下來,住持原本要為我們介紹,但我擔心在沒有暖氣、仍然極度陰寒的空間里,住持說一句領隊還要翻譯一句,不管住持講多久都必須耗費近乎加倍的時間,對大家反而是折磨。我只好很失禮地請領隊跟住持說,由我用中文來對團員介紹即可。住持很寬容地接受了,但接著他就很好奇我這位領隊口中的“せんせい”(老師)會對他的寺廟做出什么樣的“修學說明”。

我對團員簡介清涼寺時,住持就在旁邊,央求領隊將我說的內(nèi)容大致翻譯給他聽,說老實話,壓力很大啊!我盡量保持一貫的方式,先說文殊菩薩仁慈賜予“清涼石”的故事,解釋“清涼寺”寺名的由來,接著提及五臺山清涼寺相傳是清朝順治皇帝出家的地方,是金庸小說《鹿鼎記》中的重要場景,再聯(lián)系到《源氏物語》中光源氏的“嵯峨野御堂”就在今天京都清涼寺之處。然后告訴大家這是一座凈土宗寺院,所以本堂的布置明顯和臨濟禪宗寺院很不一樣,而這座寺廟最難能可貴的是有著中空軀體里塞放了絹絲象征內(nèi)臟的木雕佛像,相傳是從中國漂洋過海而來的。最后我順口說了,寺院只有本堂開放參觀,很遺憾我多次到此造訪,從來不曾看過里面的庭園。

說完了,我讓團員自行參觀,住持前來向我再三道謝,驚訝于我竟然對清涼寺了解得如此準確,接著又向我再三致歉。我一時不知道他如此懇切道歉的原因,靠領隊居中協(xié)助,才弄清楚了,住持的意思是抱歉讓我抱持了多年的遺憾,他今天一定要予以補償,所以找了人要為我們打開往庭園的內(nèi)門,并且準備拖鞋,破例讓我們參觀庭園。

于是,我看著原本未預期看到的素雅庭園,知道了如此細密修整的地方從來沒打算對外客開放,那樣的景致突然透出了一份神秘的精神特質(zhì)。這美不是為了讓人觀賞的,不是提供人享受的手段,其自身就是目的,寺里的人多少年來,幾十年甚至幾百年間,日復一日毫不懈怠地打掃、修剪、維護,他們服務的不是前來觀賞庭園的人,而是庭園之美自身,以及人和美之間的一種恭謹?shù)年P系,那一絲不茍的敬意既是修行,同時又構成了另一種心靈之美。

坐在被水汽籠罩的廊下,心里有一種不真實感。為什么我這樣一個深具中國文化背景的臺灣人,能在日本受到尊重,能夠取得特權進入、凝視、感受這座庭園?為什么我真的可以感覺到庭園里的形與色,動中之靜、靜中之動,直接觸動我,對我說話?我如何走到這一步,成為這個奇特經(jīng)驗的感受主體?

在那當下,我想起了最早教我認識日語、閱讀日文,自己卻一輩子沒有到過日本的父親。我想起了三十年前在美國遇到的巖崎教授,仿佛又看到了她那經(jīng)常閃現(xiàn)不信任、懷疑的眼神,在我身上掃出復雜的反應。

*

我在哈佛大學上巖崎老師的高級日文閱讀課,是她遇到的第一個中國臺灣研究生。我跟她的互動既親近又緊張。親近是因她很早就對我另眼看待,課堂上她最早給我們的教材立即被我看出來處:一段來自村上春樹的《且聽風吟》,另一段來自日文版的海明威小說集《我們的時代》。她要我們將教材翻譯成英文,我?guī)c惡作劇意味地將海明威的原文抄了上去。她有點惱怒地在課堂上點名問我,剛發(fā)下來的幾段教材還有我能辨別出處的嗎。不巧,一段是川端康成的掌中小說[2],另一段是吉行淳之介的極短篇,又被我認出來了。

從此之后巖崎老師當然就認得我了,不時會和我在教室走廊或大樓的咖啡廳說說聊聊。她很意外一個從臺灣來的學生讀過那么多日文小說,但另一方面,她又總不免表現(xiàn)出一種不可置信的態(tài)度,認為以我一個非日本人的身份,就算讀了,也不可能真正理解這些日本小說。

每次和巖崎老師談話我都會不自主地緊繃著。沒辦法,對于必須在她面前費力證明自己,我就是備感壓力。她明知道我來修這門課,是不想耗費時間在低年級日語的聽說練習上,因為我的日語會話能力和日文閱讀能力有很大的落差,但她還是不時會嘲笑我的日語,特別喜歡說:“你講的是閩南語而不是日語吧!”因此我會盡量避免在她面前說太多日語,堅持用英語與她討論許多日本現(xiàn)代的作家與作品。

她不是故意的,但是一個中國學生在她面前侃侃而談日本文學,常常還是讓她無法接受。愈是感覺到她的這種態(tài)度,我就愈是覺得自己不能放松、不能輸。這不是我自己的事了,對她來說,我就代表中國臺灣,我必須爭一口氣,改變她對于中國人不可能進入幽微深邃的日本文學心靈世界的看法。

那一年間,我們談了很多。每次談話都像是變相的考試或競賽。她會刻意提及一位知名作家,我會提及我讀過的這位作家的相應作品,然后她像是教學般地解說這部作品,而我刻意地鉆洞找縫隙,非得說出和她不同,同時能說服她接受的意見。

這么多年后回想起來,都還覺得好累,在寒風里從記憶中引發(fā)了汗意。不過我明白了,是那一年的經(jīng)驗,讓我得以在歷史的曲折延長線上培養(yǎng)了這樣接近日本文化的能力。我不想浪費殖民統(tǒng)治歷史在我父親身上留下,又傳給了我的日文能力,更重要的是,我拒絕自己因為中國人的身份,而被認為在對日本文化的吸收體會上,必然是次等的、膚淺的。

于是那一刻,我有了這樣的念頭,要通過小說家及作品,來探究日本——這個如此之美,卻又蘊含如此暴烈力量,同時還曾發(fā)動侵略戰(zhàn)爭的復雜國度。這不是一個單純的“外國”,而是盤旋在中國臺灣歷史上空超過百年、幽靈般的存在。

在清涼寺中,我仿佛聽到自己內(nèi)心如此召喚:“來吧,來將那一行行的文字、一個個角色、一幕幕情節(jié)、一段段靈光閃耀的體認整理出意義吧。不見得能回答‘日本是什么’,但至少能整理出叩問‘我們該如何了解日本’的途徑吧。”我知道,毋寧說是我相信,我曾經(jīng)付出的工夫,讓我有這么一點能力可以承擔這樣的任務。

*

寫作這套書時,我有意識地采取了一種思想史的方式來講述這些作家與作品。簡而言之,我將每一本經(jīng)典小說都看作是這位多思多感的作家,在自己所處的時代中遭遇了問題或困惑后因而提出的答案。我一方面將小說放回他一生前后的處境中進行比對,另一方面提供當時日本社會的背景及時代脈絡,以進一步探詢那原始的問題或困惑。如此我們不只看到、知道作者寫了什么、表現(xiàn)了什么,還可以從他為什么寫以及如何表現(xiàn)的人生、社會、文學抉擇中,受到更深刻的刺激與啟發(fā)。

另外,我極度看重小說寫作上的原創(chuàng)性,必定要找出一位經(jīng)典作家獨特的聲音與風格。要縱觀作家的大部分主要作品,整理排列其變化軌跡,才能找出那種貫穿其中的主體關懷,將各部小說視為對這主體關懷或終極關懷的某種探測、某種注解。

在解讀中,我還盡量維持了作品的中心地位,意思是小心避免喧賓奪主,以堆積許多外圍材料、高深說法為滿足。解讀必須始終依附于作品存在,作品是第一位的、首要的,我的目的是借由解讀,讓讀者對更多作品產(chǎn)生好奇,并取得閱讀吸收的信心,從而在小說里得到更廣遠或更深湛的收獲。

抱持著為中文讀者深入介紹日本文學與文化的心情,重讀許多作家作品,又有了一番過去只是自我享受、體會時沒有的收獲——可以稱之為“移位撫情”的作用。正因為二十世紀的現(xiàn)代日本走了和中國幾乎對立、相反的道路,日本人民在那樣的社會中所受到的心靈考驗,反映在文學上的,看似必定與我們不同,然而內(nèi)在卻又有著驚人的共通性。

他們看待世界的方式,尤其是他們看待時間在建設與毀壞中的辯證,和我們?nèi)绱瞬煌H欢积嫶笸庠跁r代力量拖著走,努力維持個人一己生命的獨立與尊嚴性質(zhì),這種既深刻又幽微的情感,卻又與我們?nèi)绱讼嗨啤i喿x日本文學,因而有了對應反照的特殊作用,值得每一位當代中文讀者探入嘗試。

在這套書中,我企圖呈現(xiàn)從日本近代小說成形到當今的變化發(fā)展,考慮自己在進行思想史式探究中可能面臨的障礙,最后選擇了十位生平、創(chuàng)作能夠涵蓋這段時期,而且我有把握進入他們感官、心靈世界的重要作家,組織起相對完整的日本現(xiàn)代小說系列課程。

這十位小說家,依照時代先后分別是:夏目漱石、谷崎潤一郎、芥川龍之介、川端康成、太宰治、三島由紀夫、遠藤周作、大江健三郎、宮本輝和村上春樹。每位作者我有把握解讀的作品多寡不一,因而成書的篇幅也相應會有頗大的差距。川端康成和村上春樹兩本篇幅最長,其次是三島由紀夫,當然這也清楚反映了我自己文學品味上的偏倚所在。

雖然每本書有一位主題作家,但論及時代與社會背景,乃至作家間的互動關系,難免有些內(nèi)容在各書間必須重復出現(xiàn),還請通讀全套解讀書目的朋友包涵。從十五歲因閱讀川端康成的小說《山之音》而有了認真學習日文、深入日本文學的動機開始,超過四十年時間浸淫其間,得此十冊套書,借以作為中國與日本之間復雜情仇糾結的一段歷史見證。

注釋

[1]桑:日語音譯,“先生”。(本書注釋如無特別說明,均為編者注。)

[2]掌中小說:又譯“掌小說”,日本文學概念,指極為短小的小說。