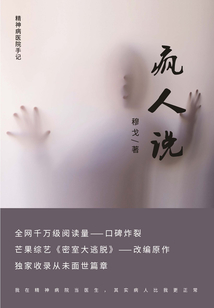

瘋人說:精神病院醫生手記

最新章節

書友吧 41評論第1章 大提琴家

——一個極富魅力的患者,“魅力”會大于“患者”

午休完回去,見三兩個護士推推搡搡地往康復科走。

擦身而過時,我聽到她們在說:“開始了開始了,他又開始了。”

她們臉上透著興奮,從樣子我知道了她們干什么去的,去看一位病人,一位應當是在整個醫院最受喜愛的病人。

我走了兩步,沒按耐住,也跟著去了。

康復科來了位特殊的患者,一位大提琴家。

說他特殊不是因為職業,而是因為病類,他是雙相情感障礙患者,即在抑郁和躁狂之間來回交替的精神疾病,從他的狀態來看,其實不算特別嚴重,許多程度和他差不多的雙相或抑郁患者都會選擇自主用藥物干預,而不是住院。

他卻是自己主動要求被住院看管的,不符合重癥,又拒絕去心身科,只得把他安排在不上不下的康復科。

我還記得他來門診的那天,我跟著主任旁聽,他顯然清醒極了,他知道自己身上發生了什么,該怎么辦,但那場門診我沒能聽完,他禮貌地要求清場,我被清了出去,只有主任和他聊了許久。

我等在候診室外,想著他優雅得體的形貌,藝術家氣質很濃厚。

他出來后還和我歉意地笑了一下,我有些堂皇,清場和隱私管理是病人問診的權利,他完全不需要對我歉意,該是我唐突了才對。

他說:“介意送我出去嗎?”

我搖頭,立刻給他帶路,先去藥房,然后出院,其實沒多少路,是他在照顧我的尷尬,總算能做點什么。

到門口,天下起了雨,是急雨,歪歪斜斜地打進來,被什么吸引了一般。

我看他好像沒帶傘:“您要打個車嗎?”

他任雨斜在身上,望了會兒,笑道:“不用,謝謝你,麻煩。”

然后他走出去了,直挺挺地走進雨里,雨更大了些,像因融入了同類而壯大。

因為清場了,我不知道他是要住院的,他的樣子太清醒了,又是演奏家這樣需要個人空間的藝術職業,我沒想過他愿意住院,去和人共享病房。

所以一周后我在康復科見到他時,以為是看錯了,可確確實實是他,他身邊圍著護士,她們在說笑,我遠遠看了一眼,沒有過去打招呼。

我去確認了一下他的病例,問主任他為什么需要住院。

主任是重癥臨床一科的一把手,年過半百的小老頭,總是一副嚴肅樣,經常接診VIP號,就是他把這位演奏家安排在康復科的。

主任抬了下眼皮:“你打聽這個干什么?”

我覺得奇怪,我是個實習生,不懂就問很正常,主任怎么好像有點防備?于是又想到那日的清場,或許是涉及病人隱私,我不該過問。

我沒繼續問,倒是他提了一句:“你別離他太近。”

我:“……為什么?”

主任沒再說什么,把我趕去看病歷了。

沒多久,我明白了主任的意思。

別離他太近,別對他好奇,你不知道你在凝視深淵。

我跟著護士們走到熟悉的病房,還沒到,遠遠就聽到里面慷慨激昂的聲音。

果然是又開始了,這位雙相患者進入了躁狂狀態。

如往常一樣,他的房間聚了三五個護士,都在“各司其職”,有些在病房外頻繁路過,其他則慢條斯理地照料著房內其他病人,名正言順看檢他的護士就自在得多,聽他滔滔不絕地講,表情生動激昂。

她們用目光表達著迷戀,這不是秘密,整個康復科都喜歡他,如果人類有個穴位是專司喜歡的,那他一定不偏不倚地長在那里頭。

但她們的迷戀里似乎又藏著別的什么,恐懼?抗拒?我不確定。

我也算名正言順的那類,站在門邊看,只要手上拿著病歷本,再按出筆頭,誰也不能把我從那里趕走。

大提琴家叫賀秉,他此刻精神煥發,身上的病服也斂不去他的鋒芒,他口若懸河,滔滔不絕,仿佛自己是世界上最厲害的演奏家,他講著自己的演出,講他那夢幻的第一次登臺,講冥冥中接收到的從舞臺燈光飄下來的啟示——他被賦予了演奏終生的神諭。

我看著他的模樣,哪有半點門診時見過的謙和優雅,他的眼火熱得如一位吉普賽女郎,而觀眾都是他虔誠的士兵,我仿佛聽見卡門的奏樂響起了。

這是典型的躁狂狀態,稱之為三高,情緒高,思維反應快,行動速度快。他思維奔逸跳脫,語速極快,舌頭跟不上腦子。

患者在躁狂時,自我感覺是極度良好的,他會覺得自己做什么都能成功,聰明至極,是個毋庸置疑的能力者,這和抑郁狀態正好相反,抑郁是三低,情緒低,思維反應慢,行動遲緩,對自己的評價極端消極,所以雙相的患者一旦從躁狂狀態跌入抑郁狀態時,絕望和消極感會因為體驗到反差而更強烈,更痛苦。

他看到我了,熱情地招著手:“來這里,過來聽。”

我按住了自己的腳,沒有過去,這個距離是條安全閥門。

他毫不在意,只是聲音更大了些,要這位不聽話的觀眾能聽得更清楚些。

“我可以用大提琴拉出人話來,抑揚頓挫一模一樣,你們給我找把琴來,我拉給你們聽,你們說什么我都拉給你們,我在臺上表演過這個,你們能想象么,那是交響曲的音樂會,我卻擁有無伴奏大提琴表演的機會,我,和其他三位大提琴演奏家,他們不是礙手礙腳的人,我覺得不是,那樣的合奏還不錯,網站上有我的獨奏片段,你們可以去聽,雖然那不及現場的萬分之一,演奏一定要聽現場的,朋友們,不要被數字壓縮的便捷所蠱惑,別成為懶人!懶人會失去一切感官!他們把享樂和感官搞混了,沒有感官的享樂不是享樂……對,你們去聽吧,沒辦法,你們只能聽網站的了,但別評論,別評論,請當面對我說喜歡,然后將“喜歡”從你們匱乏濫情的評論字眼里抹去,那太傻了,說真的……”

他的注意極快地從一件事飛躍到另一件事,思維異常奔逸,護士們笑著應承,做他囂張樣子的俘虜,盡管我不覺得她們領會了,但不需要領會,她們只需要反饋他的即時魅力就可以了,他們彼此滿足著,像一道江南名菜——糯米蓮藕,糯米填進蓮藕,蓮藕填進糯米,盤子都是齁甜的。

護士們是被前來查房的康復科醫生趕回前臺的,其中一位護士非常有理,說是賀秉不肯吃藥,她才在這順著他好讓他吃藥的。

躁狂時患者的服藥依從性確實很差,因為他們不愿意從躁狂的巔峰體驗中離開,任何人都無法抗拒躁狂時極度自信自得的舒適感。

護士們回了前臺,勸服賀秉吃藥的任務落在了康復科醫生身上,她問他:“怎么又不吃藥?”

賀秉笑道:“現在好像不需要。”

女醫生:“需不需要是我來決定的。”

賀秉:“可是吃藥讓我痛苦,我好不容易暫時結束那種糟糕的體驗,你要把我再推回去嗎?”

我心下一凜,覺得賀秉太會拿捏了。

女醫生果然猶豫了,雖然那猶豫很短暫,幾乎讓人遺漏,但賀秉一定發現了。

女醫生:“短期的痛苦和長期的痛苦你選擇哪個?你來這里是希望尋求幫助的,那你得習慣延遲滿足。”

賀秉:“怎么總有人讓我延遲滿足。”

女醫生:“總有人,是指誰?”

賀秉笑瞇瞇道:“那些把我推入深淵的人。”

女醫生:“……賀秉,我們討論過這個問題,沒有誰把你推入深淵,是你自己走下去的,你現在希望再走出來對么?”

賀秉點頭。

女醫生:“你發現依靠自己辦不到,所以來找了我們,我十分贊賞你的選擇,這需要很大的勇氣,但你若只想依賴我們的力量,自己卻停滯不前,你的勇氣就毫無作用,你甘心嗎?你不是一個孱弱的人。”

賀秉依舊笑:“您高看我了,萬一我是呢。”

女醫生也笑:“那就把高看變成事實,現在吃藥?”

賀秉:“可我故事才講到一半,吃了藥,就講不完了,你聽我講完,我吃,可以嗎?”

女醫生又猶豫了,賀秉見縫插針熟稔地問:“我推薦給你的歌單聽了嗎?你最喜歡哪支曲子?”

女醫生順著聊下去了。

賀秉成功地為自己迎來了新的觀眾,他又激昂起來,卻與方才同護士講話時的囂張恣意不同,多了一份謙遜可愛,閱歷豐富的女醫生顯然很吃這一套。

賀秉很游刃有余,他似乎總能叫任何一個前來探究他的人被他俘虜,面對兔子女士,他是囂張但易近的獅子,面對豹子女士,他是狡黠討喜的狐貍,就如何博取歡心,他像一位修心學博士,但又是那么真誠,只要在他面前,看著他的眼睛,你相信什么都是真的。

他的笑是真的,痛苦也是真的,誰也無法坐視不理。

我沒再聽下去,離開了,不知道賀秉的故事究竟講了多久,才吃了藥。

隔天,賀秉就陷入了抑郁,我并沒有去探望他,他抑郁我是從護士和同事的狀態上感知到的。

實習生同事憂心忡忡,整個上午病例沒有翻過一頁,我問她怎么了,她說賀秉抑郁了。

我好笑道:“他抑郁,你絕望什么啊。”

她:“不知道,就看他那樣,心情好差啊……我都要抑郁了。”

下班前我去康復科還病歷本,一進去就被前臺的低氣壓鎮住了,沒有一個人說話,動作都很緩慢,空氣中有破碎過的壓抑感。

我問:“你們怎么了?”

護士們沒心情搭理我:“賀秉抑郁了。”

他抑郁不是很正常么?他不抑郁在這干嘛?你們見過的抑郁患者還少嗎?你們能專業點嗎?

我沒把這些話問出來,想起了主任說的:“別離他太近。”

護士:“李醫生已經進去一個多小時了,怎么還沒出來,這次這么嚴重么?”

李醫生是昨天勸賀秉吃藥,專門負責他的那位康復科女醫生。

我蹙眉,一個小時,就是心理咨詢都已經超時了,她不該還在里面。有一位能如此影響醫務人員的患者,我不知這是好是壞,一位極富魅力的患者,“魅力”會大于“患者”。

可奇怪的是,這群說著擔心的護士們,誰都沒有真的去看望賀秉,什么把她們拘在這里,我確信不是愛崗心之類的東西。

我:“你們為什么不自己去看呢?”

護士們陷入了奇怪的安靜,其中一位嘆氣道:“去多了要魔怔的,真是恨不得替他疼,說不上來,他其實挺可怕的。”

另一位道:“要是真陷進去麻煩就大了,迷戀不打緊,心疼多了是要出事的。”

我倒是有點驚訝,原來她們是知道“別離他太近”這一點的。

又一位故作打趣道:“我只是單純怕他這會兒的樣子勸退我,難得有個賞心悅目的患者,我可不想被這一眼毀了。”

她們東拉西扯了幾句,又安靜了,仿佛所有對話都是在給沉默倒計時,空氣中的壓抑又回來了,我這顆小石子顯然沒有激起任何變化,她們陷入了某種類似集體焦慮的東西。

我有時會覺得,她們的這種焦慮,或許是對生命之神的一種探究,她們看到了旺盛和毀滅的力量在一個人身上同時出現,她們摸到了可能關乎精神本質的東西,并恐懼于此——她們處于哪,又將去向哪。

賀秉在這里就是這么一位特殊的病人,大家迷戀他,又抗拒他,想接近,又害怕接近,始終在清醒和渾濁的邊緣來回刺探,像個無傷大雅的游戲。

每當他開始躁狂,康復科就如同沐浴在狂歡的酒神祭,他瘋癲,她們就陪他摘掉腦子,每當他陷入抑郁,康復科就裹在潰爛的羊脂里,把眼睛淹沒,把思想窒息,神經游不出去,身體泡得萎縮。

賀秉每周有一次拉大提琴的機會,兩個小時,在醫院的戲劇心理治療室,這是他哀求了許久得來的,大提琴算高危物品,不允許讓有沖動控制障礙的患者接觸,躁狂狀態有典型的沖動傾向。

但賀秉的表現太好了,他的職業又特殊,不能長時間荒廢大提琴,碰不到琴會加重他的抑郁。

總之不論因為什么,醫院都對他網開一面了,允許他在躁狂和抑郁的間歇期可以去拉琴,但他似乎覺得這很尋常。

賀秉在他的躁狂狀態道:“天賦者擁有特權不是么?規則應當不斷地向天賦者妥協。”

他說這話時,是一種天地睥睨芻狗的語氣,但饒是如此,也不讓人厭惡,而是矚目,李醫生放棄了與他溝通這個機會的來之不易,只讓他謹記慎行,別給她惹麻煩。

跟賀秉打交道久了,李醫生也用賀秉的方式去牽制他,一種以自己為籌碼的手段。

賀秉會說:“我不想吃藥,你忍心讓我吃了藥再回到痛苦么?”

李醫生于是說:“你拉大提琴若是出了事,我要負全責,你忍心讓我因為你受難么?”

那瞬間,賀秉的臉上似乎出現了抗拒,他顯然不愿意背負誰,但那抗拒稍縱即逝。

李醫生為賀秉拉琴出了很大力,還挨批評了,我碰巧看見她被康復科主任叫去辦公室,她面容頹喪,門沒關嚴,驚鴻一瞥間,我看到她捂著臉對主任崩潰道:“我好像瘋了一樣。”

賀秉第一天去拉大提琴時,我和實習生同事跟著去了,同行的除了李醫生,還有社工科的兩位男性醫生。

處在躁狂和抑郁間歇期的賀秉,恢復了我初見他時的優雅謙和,眸光清冽又清醒,看人時顯得寬容,好像連同那位躁狂時的自己都一同寬容了。

我當時不太理解為何要去這么多人,可兩位社工似乎挺緊張地盯住賀秉,連主任都半道來看了一會兒。

賀秉進房間第一句話是:“沒有鏡子嗎?”

李醫生一愣:“沒有。”

賀秉沒說什么,熟練地調了弦,坐下開始拉,我感到李醫生松了口氣,她似乎是怕賀秉對琴或椅子或這個房間——對她的任何一項安排感到不滿。

但賀秉什么都沒說,閑適地拉起了琴,安然接受了這一切,他確實體貼而紳士。

如果說他躁狂的狀態已是吸引人,那他拉琴的時候,你會相信他躁狂時說的任何一句話都是真的。

他拉了一組巴赫的無伴奏大提琴曲,拉到后面,他似乎過分激昂起來,我不清楚是曲子本身如此還是他的狀態問題,但我明顯感受到李醫生的僵硬,她像是下個瞬間就要沖上前去阻止他。

賀秉拉完了兩個小時,沒有誰上前阻攔,他停下來時,喘著氣,面色紅潤,目光赤紅,顫栗不已,他高潮了。

我明白過來,他在拉的時候進入躁狂了。

他似乎下意識去找什么,但沒找到。后來我才知道,他在找鏡子。

他許久沒有從椅子上起來,在某個瞬間,我眼睜睜地看著他開始跌入絕望,那個過程觸目驚心,我不知道原來有人崩潰起來,是這么迅猛而無聲的。

賀秉是被兩名社工醫生扶回去的,我沒再跟著,沒敢跟著。

實習生同事回去之后就有些著魔,她哭了,眼淚嘩嘩地掉,我不知如何安慰,傻在那里。在音樂會上哭泣的人,別去碰她。

她哭了許久,忽然發瘟地盯住自己的手腕,將指甲橫了上去。

我盯住她,狀如尋常地輕拍了她一下:“你在干什么?”

她回神般拿開了指甲,被燙到了一樣。

她似乎也覺得自己不正常:“就……想知道一下那種絕望是什么感覺,真的有這么絕望么。”

她搖頭,想甩開這些念頭:“我跟瘋了一樣。”

聽到這句,我眼里,她的臉和李醫生崩潰的臉重合了。

偶然的機會,我終于見到了一次賀秉的抑郁狀態。

我當時是去訪談他房間另一位病人的,剛進去,就走不動路了,我的目光黏在了賀秉身上,我無法形容那種痛苦具象化后的模樣。

他脆弱極了,好像空氣里再多一口呼吸,就能把他壓垮。

我瞬間屏住了呼吸。

護士們,實習生同事和李醫生所感同身受的著魔,我領會了,這樣一個在躁狂狀態張揚極致的魅力者所展現出的脆弱,能把人逼瘋。

我想起了護士們的話:“你恨不得替他去痛啊……太可怕了。”

我面前有一只被雨淋濕的小狗,而我手上恰好有毛巾,有什么辦法能阻止我上前擦拭他?

我落荒而逃了。

他的哭聲聽著很像大提琴。

我想起了實習生同事那只貼近手腕的指甲。

抑郁者把深淵展現給人看,人不得不看到那些原始的黑暗,于是他們背過身去,避而不見,而抑郁的演奏家,把深淵演奏給人聽,人終于從大提琴悲愴的聲音里,聽到了那比荒蕪更荒蕪的地方,他們不得不去思考,他們終于得去共情。

像那顆好奇的指甲,朝著黑暗摸索一步,然后落荒而逃。

沒幾天后,我聽說李醫生不再是賀秉的主治醫師了,她主動要求的,換了一位黃醫生,我看著那黃醫生,覺得她不過是下一個李醫生。

我趁李醫生休假前去找了她,她的狀態似乎不太好,但輕松了不少。

我問她賀秉為什么想住院。

李醫生笑笑:“你主任沒讓你別好奇嗎?”

我有些囧,還是問:“他是不是想自殺?”

李醫生沒否認:“他是有嚴重的自殺意向,他怕自己哪天沒忍住自殺了,所以要求住院管理。”

我點頭,雙相是所有心境障礙中自殺率最高的,超過重度抑郁,在那樣兩極的反復中交替極樂和極悲,痛苦會無限放大,撐不下來太正常了。

我:“他想死,為什么來尋求幫助?我是說,他明明可以順應自己去死。”

李醫生沒回答。

我就這么等著她。

良久,李醫生說:“他死不了。”

我:“?”

李醫生:“他覺得死了,遺體就不美了,他不能接受這點。”

我愣了好一會兒。

李醫生:“他就是怕失手殺了自己,產生了不美的遺體,所以要求住院管理。”

我:“……所以他不是怕死,他是怕遺體不美?”

李醫生:“這要怎么說得清,因為怕遺體不美,所以不敢死,也就變成了怕死,可又想死。”

我:“無論什么死法,只要是死了,他就覺得遺體不美?”

李醫生嗯了一聲,陷入沉思。

我一時不知該說什么,讓我愁的是,這個說法,讓我覺得驚艷,而不是憂慮。

賀秉接受了一次轉病房問診,看是否有必要從康復科轉入重癥男病區,一個尋常的問檢,這次他沒有要求清場,我旁聽了,實習生同事沒敢來,她開始有意識地回避賀秉。

我沒有準備筆記本,怕冒犯他,很老實地旁聽。

來的賀秉是間歇期的賀秉,溫和有禮,主任按精神檢查的標準順序查問了意識、感知覺、思維、情感、意志、行為等問題。

主任:“一個人時聽到什么聲音嗎?

賀秉:“沒有。”

主任:“吃飯里有怪味?”

賀秉:“沒有。”

主任:“身上感覺小蟲爬?”

賀秉:“沒有。”

主任:“看東西會忽大忽小嗎?”

賀秉:“不會。”

主任:“自己的臉一直在變?”

賀秉:“……沒有。”

主任:“時間會忽快忽慢嗎?”

賀秉聽到這,似乎是覺得問題滑稽,笑了一聲。

這笑聲明明帶著冒犯的意思,但就是讓人討厭不起來。

主任問完了例行問題,在電子病歷打上“未引出錯覺、幻覺,未見明顯思維聯想障礙”,然后開始問個人化的問題。

主任:“平常喜歡在什么位置拉大提琴?舞臺之外的時候。”

我聽到這句,愣了一下,想起我考研面試時,主考老師問我:“平常習慣在什么位置寫作?”

我頓了一會兒才回答:“床上,靠著。”

我至今不知道他問這個的意義,但似乎這個問題有助于他看穿我什么,他問了相當多這樣讓我惴惴不安的問題,感覺他能從任何一種回答里獲取我羞恥的底細,包括猶豫和回避,那場面試讓我有了陰影,在學院看到那名老師都會低頭走。

賀秉顯然比我鎮定多了,他毫不猶豫:“鏡子前。”

主任:“為什么是鏡子前?”

賀秉:“我喜歡看自己拉琴,以一個觀眾的身份。”

主任:“可以詳細說說那時的體驗么?”

賀秉想了想,笑道:“我坐在鏡子前,很大的鏡子,能把我和我的背景全都囊括,我看著自己,一邊拉琴,一邊幻想我在樂曲高潮中死去的樣子,清醒后,看到自己還活著,后悔極了,又慶幸,沒看到我丑陋的尸體。”

房間一時安靜。

主任很快淡定地把問詢繼續下去了,我在一旁聽得如夢似幻,心不在焉。

結束前,主任問:“你現在還是想死嗎?”

賀秉笑得很真誠:“想啊。”

我跟主任請求能訪談賀秉,本以為要費一番嘴皮子,沒想到主任一口答應了。

我:“?”

主任:“你知道兒童性教育科普的重要性之一么?”

他跳躍的思維讓我顯得有些笨拙,但還是老實地回答:“越壓制越好奇,與其讓孩子通過私人或不正當渠道去滿足好奇,不如直截了當告訴他,一旦意識到性不是一件不可說的事,好奇就不那么崩騰了。”

小老頭兩手一攤,聳肩道:“去吧,孩子。”

我:“……”

我抱著本子去了,挑的是患者活動時間,病房里就他一個,間歇期的他讓我沒那么緊張。

我見著他就先鞠躬:“老師您好,我是醫院的實習生,專業是心理學,對您很好奇,想與您交流一下,希望不會冒犯到您。”

賀秉:“心理學?”

他語氣淺淡,淺淡里有一分不以為然,我習以為常,許多藝術家對心理學都有些詬病,可能是將精神量化的學科讓他們自由的靈魂深感抵觸,科學界就相反,他們永遠嫌心理學量化得不夠徹底,可檢驗性不夠高,哲學家的詬病可能就簡單得多,單純嫌它淺薄而已。

我真誠道:“對,如果在交流過程中您感到任何不適,您隨時可以終止交流。”

賀秉笑:“為什么對我好奇?”

我:“藝術家離我的生活不那么近。”

賀秉:“你迷戀藝術家啊。”

我:“未知全貌,不敢說迷戀。”

賀秉笑,打斷我:“你應該毫不猶豫地說是,否則我是為什么而演奏?”

我慚笑,拿出手機:“老師,我可以錄音嗎?”

賀秉沉默片刻,溫和地搖頭:“最好不要,手機的錄音音質都很差,我不希望我的聲音以這種音質呈現。”

我立刻收了手機:“您拉大提琴,對嗓音也很關注啊?”

賀秉笑:“眾多樂器中,大提琴的聲音是最接近人聲的,所以聽起來,它總是如泣如訴,”他指了指自己的喉嚨,“人人這兒都有一架“大提琴”,請諒解。”

我點頭如搗蒜,寒暄得差不多了,該進入正題了,我決定拋棄所有心理預設或是問話技巧類的東西,我做咨詢比較怕遇到的,是我人生閱歷無法覆蓋到的人,我不能在這些人手上討到一點好,在他們眼里我淺薄得如同襁褓嬰兒,賀秉顯然是這一類,那怎么辦呢?只有真誠了,真誠地袒露我的愚蠢,并不以為恥。

我:“老師,先前聽您說您獨自演奏時喜歡對著鏡子,初聽時,我想到了納西索斯,您或許自己有想到過嗎?”

賀秉笑:“你是想說我自戀?”

我:“就是想到了,來征詢一下您……想知道,您不想殺了見到的丑陋尸體,是真實的自己,還是鏡子里的自己。”

自殺干預的第一課,就是不要諱忌和自殺意向者討論自殺的問題,不止要問,還可以詳細地討論,知道他的自殺決定到哪一步了,只是個想法,還是準備好操作的工具了,或是已經實際操作過了,不同階段的自殺者危險性也不同,已經實踐過一次自殺的人,無疑是最危險的。

賀秉沉默了片刻:“這倒是個有意思的問題,我沒有想過。”

我:“我也只是瞎想,因為您似乎是個很重視身體形象的人,您一方面想死,對自我有著強烈破壞性,可另一方面又不愿意破壞身體形象,這其中或許有矛盾,除了審美原因,抱歉,因為我并不擅長從審美角度看問題,單從我的專業角度,我想會不會,您分割了您自己,您想殺死的是真實的自己,而想保護鏡中的自己,鏡中的自己是身體形象的化身,或者倒過來,您其實厭惡身體形象?想殺的是鏡中的自己?”

賀秉陷入了長久的沉默。

“我不是道林·格雷。”

我局促起來:“這只是我不成熟的猜測,我覺得也許跟您討論一下這些問題,對您有幫助,我不確定您的抑郁是否包括自我拉扯的痛苦,您完全可以忽略它們,我只是個不成熟的實習生,我的話沒什么分量。”

賀秉恍惚片刻,彎了彎嘴角:“沒事,在我還不成熟的時候,也很喜歡到處給人拉琴,特別喜歡給前輩拉,等著他們評價我。”

我頓時松口氣,賀秉真的很溫柔。

我閉了閉眼,心一橫,決定繼續說下去,接下來的話可能更冒犯。

我:“老師,您似乎很喜歡笑。”

賀秉:“這有什么奇怪嗎?”

我:“就是覺得您笑得越好看,您在抑郁狀態時讓別人越崩潰。”

“別人,”賀秉咀嚼了一下這兩個字,淺笑輕言,“我還得為別人負責么?”

我:“老師,您或許聽說過反社會人格障礙嗎?”

賀秉:“略有所聞,你說說?”

我:“反社會人格有一種核心特質,叫精神病態,這是個術語名詞,和常態作區分而已,沒有冒犯的意思。”

賀秉看著我,意思我說下去。

我:“精神病態”的特征是,好欺騙,不愿承擔責任,無道德感,追求刺激,反社會人格者都是極具欺騙性的,更好理解的說法是,他們其實都很有魅力,很聰明,能讓聽他們說話的人都相信他們所說為真,輕易被他們騙到,反社會人格者是非常擅長博取歡心的。”

賀秉:“那他們似乎很適合做演員。”

我一愣:“……這是我第一次聽到的說法,也挺有意思的。”

賀秉笑:“然后呢,好欺騙,擅長博取歡心,你覺得我是?”

我:“因為有研究發現,男性的反社會人格特質,和女性的自戀人格特質之間是有關聯的,就是,有學者認為反社會人格和自戀型人格只是同一個人格在不同性別上的表征……就是想說,精神病態的特質,和自戀特質,也許是有關系的。”

賀秉歪頭:“而我好像都具備?你懷疑我反社會啊。”

我搖頭,討好道:“不是,您沒那個時間,您搞藝術都來不及……我說這個主要是想問,精神病態的好欺騙,都是有目的的,或許是為了騙取錢財,或許是獲取精神刺激,老師,您的目的是什么呢?”

賀秉看著我。

鋪墊了一堆,我終于問到重點:“您來這里,是希望我們幫您什么?”

我:“您想讓這些對您迷戀不已的人,幫您取消自殺念頭,保住美的身體,還是,您希望她們幫您克服不美的念頭,送您去死?”

賀秉盯住我許久,問:“我不能是單純來治療雙相的么?沒了這病,這些念頭自然迎刃而解了。”

我站了片刻,朝他鞠了一躬:“如果是這樣,請您原諒我所有冒犯的猜測。”

賀秉看了我一會:“我既然來了醫院,醫院會同意第二種選擇,讓我去死?”

他的語氣有些奇怪,有些反諷,又似乎帶著真的問詢。

我立刻搖頭。

賀秉笑,沒說什么,但他的表情已經跟我透了底。

我恍惚著想,李醫生知道嗎?主任知道嗎?賀秉來這里,可能不是來找醫生的,而是來找兇手的。

離開前,他撐著下巴忽然對我道:“但你好像不是來拉我的。”

我僵了一下,逃得慌不擇路,那一刻,我隱隱意識到,我好像犯了一個錯誤。

“開始了開始了,他又開始了。”

這一天,熟悉的聲音響起,賀秉的演出時間又到了,我問走得急促的護士:“這回又怎么了?”

護士:“外面下雨了,他說想去外面拉琴,正鬧著呢,黃醫生勸不住他。”

我看了看外面的瓢潑大雨,想起初見他時,他走入雨里的樣子,他似乎很喜歡雨。

今天本來也是他一周一次的拉琴時間。

我到那里時,他們已經談妥了,只是換一個拉琴地點,但是換哪里好呢,哪里能既看到雨又不吵到別人。

我謹慎地開口:“要不就實習生休息室那里?離病區挺遠的,那兒有個小花園。”

于是就這么定下了,我拿著鑰匙跟他們同去,擺椅子,擺譜,找屋檐下避免琴被雨淋到的最佳位置,譜被賀秉瀟灑地移開了,他岔開腿,坐上去,擺好琴就開始拉,琴聲混著雨聲,我覺得這一幕太瘋狂了。

怎么能讓一個患者如此稱心如意呢?他是怎么做到的,好神奇。

雨越下越大,他越拉越歡暢,琴聲聽著不似以往的悲愴,他拉出了祭典的味道。

但他沒能拉多久,雨太大了,還時不時打雷,雨飄進來打到琴上了。

我們只得再轉移地點,回到戲劇心理治療室,進去時,我驚訝地發現那兒擺著一面鏡子,雖然不大,不像賀秉說過的能容納他和他的背景,但也足以容納他自己了。

他第一次拉琴之后,我沒再跟著來過,所以不知道這鏡子何時擺在這的,看賀秉習以為常的模樣,該是很久了。

椅子就置于那鏡子前,賀秉走過去,坐下,繼續剛才的音樂,樂聲卻從祭典變成了獨酌的凄楚,悲愴感又來了。

也許是大提琴的特質,再喜悅的曲子都能拉得很悲傷。

我聽他拉得越來越急,越來越急,我的腦海中有了一些畫面,像是歡樂頌里,人們在酒神祭上撕裂自己身體的畫面。

我有了不好的預感,只能緊盯著他,在旁的兩名男性社工也往前走了一步,面帶防備。

然后在某一時刻,我什么都聽不到了,只能看到黃醫生面色驚恐地張大嘴喊著什么,兩名社工沖上前去。

賀秉在樂曲高潮中,忽然猙獰地折斷琴弓,朝自己的胸口狠狠扎去。

慌亂,掙扎,制伏,所有一切在我眼里都成了慢動作,我傻在那里,不會動了。

賀秉在尖叫,用他曾說過的第二只“大提琴”,發出了可怕的,非人的聲音。

他沒有成功,他被攔了下來,社工的手被斷裂的琴弓扎傷了。

賀秉不再被允許拉琴。

賀秉開始計劃出院。

賀秉的經紀人來和醫院周旋這些事,醫院以他有嚴重自殺傾向不肯放行。

賀秉的粉絲給醫院寄來了恐嚇信。

賀秉成功出院了。

他出院那天,又是雨天,他一如往昔,直挺挺地走入了雨里,像赴一場雨的約會。

他的深淵依舊在他腳下,只是我看不到了,醫院看不到了。

我有個朋友,寫作上才分很高,她曾經年處于死亡陰影中,總是想死,她認為死亡傾向是不可糾正的,它太終極了,它就像個巨人那樣橫亙在她的頭頂,她時刻受著死亡的恐嚇,總得做些事來緩沖這種恐嚇,死亡有時會成為她的寫作趣味,她也會為了寫作而放大這種趣味,但死亡比寫作大,討論兩者的關系時,她說:“寫作就好像是一個露臺,令他感受自己的夕陽,然后他對黑夜才能抹去一點恐懼。”

剛認識時,她比能平靜闡述這些觀點時絕望多了,我像其他人一樣還會拉她,勸她,收效甚微,后來有一日,我對她說:“你想死就死吧,在死之前,盡可能地留下作品,等你覺得留夠了,就去死。”

她哭了,說我的話讓她第一次有了安慰,她從沒有對任何一句死亡勸解產生過反應。

從那天起,我好像逐漸失去了拉一個想死的人的能力。

她現在過得挺好的,剛從北大中文系碩士畢業,是一位圖書編輯,盡管死亡這個巨人依舊在她身邊,但她不那么無力了,活得很陽間,文字作品也更加寬厚有力量。

也許這些藝術追求者們,和生命較勁的不是死亡,而只是一個,邂逅死亡的權利。