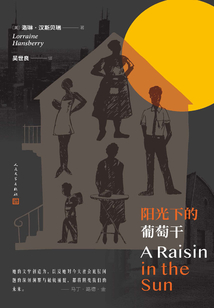

陽光下的葡萄干

最新章節

書友吧第1章 序

這本書的手稿,失而復得,過程頗為傳奇。

去年一日,突然接到朋友發來的微信,說在某拍賣公司的拍賣名錄中,發現一部珍貴的手稿,名劇,品相好,又是名家所譯,疑是“英達母親的手筆”,問我要不要看一下,掌掌眼?

一見手稿照片,我立刻斷定這是家母手澤無疑:熟悉的母親筆跡,父親的美術字和圖案,關鍵是——我深信我的母親,會在那樣的時代里,有眼光和魄力,選擇這部《陽光下的葡萄干》并全身心地投入譯著。

我的母親吳世良,生于江南名門,天賦高,開蒙早,背書描紅,填詞作對,同窗男孩子沒有一個比得上她。學罷國學母親又入圣約翰攻讀電機,繼而轉投滬江,直到進入清華園,遇到我的父親。畢業后他們雙雙考入了新建的北京人民藝術劇院,母親顯示出比父親更耀眼的藝術才華。在父親被發去檔案室整理資料的時候,母親則領銜主演了北京人藝的建院開場戲《夫妻之間》并廣獲好評。之后她又陸續出演《布谷鳥又叫了》等經典之作,星途一時大亮。同時,作為外語專業出身的學子,母親從來沒有停止過在譯林中的開墾和耕耘。從畢業后和我父親聯手校譯涅克拉索夫的《在俄羅斯誰能快樂而自由》,到1959年集結成冊世界文化名人的《比昂遜戲劇集》。而這部《陽光下的葡萄干》的翻譯,據姐姐追憶,應該完稿于六十年代。

《陽光下的葡萄干》是非裔美國劇作家洛琳·漢斯貝瑞(Lorraine Hansberry,1930—1965)的名作,創作于1959年,劇名取自蘭斯頓·休斯(Langston Hughes,1902—1967)的詩《哈萊姆》(Harlem)中的一段:

What happens to a dream deferred?

Does it dry up

Like a raisin in the sun?

蘭斯頓·休斯是美國黑人作家,“哈萊姆文藝復興”運動中最重要的人物,被譽為“哈萊姆桂冠詩人”。所謂“哈萊姆”,是曼哈頓的一個社區,長期以來是美國黑人的文化與商業中心,也是貧困與犯罪的中心。當然,詩人筆下的哈萊姆是隱喻,如陽光下的葡萄干一般。

關于此劇,通常可見于劇評、書評,尤其是兩次拍成電影后,各種推介、評論文章汗牛充棟,甚至偉大的馬丁·路德·金也在紀念劇作者的文章中說:“對于我們精神世界的奉獻……她那充滿創造力的文學能力,以及她對當今世界所面臨的深刻社會問題的深刻理解,將對我們的后代永具啟發意義。”

洛琳·漢斯貝瑞寫的是一個自己熟悉的故事。她生于芝加哥,在家里四個孩子中最小。盡管她的父母很富裕,但根據當年芝加哥的法律,一家只能住在南區的貧民區。1953年,她與劇作家羅伯特·涅米洛夫喜結連理,婚后開始全職創作。《陽光下的葡萄干》是她完成的第一部作品,并靠著朋友們籌集的資金于1959年在百老匯上演。該劇由當時還鮮為人知的黑人巨星西德尼·波蒂埃(Sidney Poitier)飾演沃特·李·揚格,大獲成功,漢斯貝瑞由此成為第一位榮獲紐約戲劇評論家協會獎(the New York Drama Critics Circle Award)的黑人劇作家,鑒于她的性別和種族,這在美國戲劇界是里程碑式的成就。

這部被稱為“第一部在舞臺上表現非裔美國人生存現狀”的劇本,在美國有著持久的生命力。同名的電影有兩部,第一部拍攝于1961年,導演丹尼爾·皮特里,男主角沿用了舞臺劇演員西德尼·波蒂埃;另一部年代并不遙遠,2008年上映,由原名西恩·康布斯(Sean Combs)的“吹牛老爹”(P. Diddy)主演,還獲得了當年艾美獎“最佳電視電影”獎項。

不能不佩服母親的藝術鑒賞力。半個多世紀前,從浩若煙海的世界戲劇之林中,她一眼就判斷出——這將是一部經典之作。更令人感慨的是:她竟然頂著當年的政治壓力和生活重負,將整個劇本一行行、一頁頁譯出。捫心自問,今天的我未必能夠做到。

當年劇本譯成,送交出版,未及付梓,漫天的政治風暴已至,竟將書稿埋置廢紙,將母親湮沒沙塵,直至埋入大獄!一千多個潮濕陰冷的日夜,我難以想象,我那曾是上海嬌小姐的媽媽是怎樣熬過來的。我只記得,當我看到獲釋回家的母親已是頭發花白、滿面蒙塵,我的第一個念頭是:這不是我母親!這是哪兒找的街道大媽,他們派來監視我的!

但這就是我的母親。我的母親她人格高貴,秉性堅強。請允許我在此借用《春月》作者形容我母親的一段話,因為我覺得任何語言都不可能更準確和精練了:“她從不訴苦,從不怨天尤人。她身上有一種內在的尊嚴、一種博大的歷史感,使她堅定自若,不被生活的播弄所左右,賦予她一種獨特的高尚氣質。”

滄海橫流,方顯出大家風范。我的媽媽洗盡鉛華,荊釵布裙,廳上廚下,相夫課子。從古文、英語,到繪畫、表演,我和姐姐的每一門課,都有母親參與其中,點撥啟發,切磋指引,無異于最佳導師。母親中西古今通透,文武昆亂不擋,自幼習就的十八般技藝皆派上了用場。我相信,我的媽媽正是在陋室灶間的卑微瑣碎之中,完成了她從一個聰慧才女,到一位偉大母親的升華。與此同時,母親仍未放下過手中之筆,又翻譯過《春月》等多種外文名作……但這部《陽光下的葡萄干》,手稿早已流入民間,不知下落,輾轉傳徙,直到出現在拍賣臺上。

我的第一個念頭:立刻把手稿拿下來!但朋友攔住我:別沖動!賣家如知是您,肯定漫天要價!完璧歸趙之期勢必更杳。

感謝另一位素未謀面的羅姓朋友——遠自湖南,遙控上海,偃旗息鼓,匿名出手,終于搶在最后一刻,成功截下手稿!

當這部珍貴的手稿終于快遞至北京,到達我的手中時,那一刻真的是百感交集……相信母親當年燈下筆耕的動力,是看到此劇付梓成書,于是我再一次將手稿交到出版社編輯的手中。當然,我知道作為一個戲劇人,母親的更大心愿,是把這部由她精心挑選、逐字推敲的世界名劇,最終推上她奉獻了一生的北京人民藝術劇院的舞臺,展現給廣大中國觀眾。替她老人家實現這一愿望,是我責無旁貸的使命。

感謝人民文學出版社和北京人民藝術劇院。是他們,讓母親60年前的心血終于沒有付諸東流……

我將在劇場里恭候您。

英達

2020.8.8