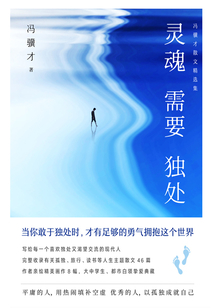

馮驥才散文精選集:靈魂需要獨處

最新章節

- 第7章 物本無情,物皆有情

- 第6章 生活和理想混在一起,便有了年味

- 第5章 藝術,將等閑變成幸福的力量

- 第4章 足跟敲地,回聲響在斑駁的石墻上

- 第3章 那身影總浮于柔和的朦朧中

- 第2章 夾在書縫中的生命落葉

第1章 浪頭是舔舐融冰的小舌頭

孤獨通向精神的兩極,

一是絕望,一是無邊的自由。

——馮驥才

春天不是由遠方來到眼前,不是由天外來到人間;

它深藏在萬物生命中,從深處噴涌而出。

逼來的春天

那時,大地依然一派毫無松動的嚴冬景象,土地梆硬,樹枝全抽搐著,害病似的打著冷戰;雀兒們曬太陽時,羽毛奓開好像絨球,緊擠一起,彼此借著體溫。你呢,面頰和耳朵邊兒像要凍裂那樣的疼痛……然而,你那凍得通紅的鼻尖,迎著凜冽的風,卻忽然聞到了春天的氣味!

春天最先是聞到的。

這是一種什么氣味?它令你一陣驚喜,一陣激動,一下子找到了明天也找到了昨天——那充滿誘惑的明天和同樣季節、同樣感覺卻流逝難返的昨天。可是,當你用力再去吸吮這空氣時,這氣味竟又沒了!你放眼這死氣沉沉凍結的世界,準會懷疑它不過是瞬間的錯覺罷了。春天還被遠遠隔絕在地平線之外吧。

但最先來到人間的春意,總是被雄踞大地的嚴冬所拒絕、所稀釋、所泯滅。正因為這樣,每逢這春之將至的日子,人們會格外地興奮、敏感和好奇。

如果你有這樣的機會多好——天天來到這小湖邊,你就能親眼看到冬天究竟怎樣退去,春天怎樣到來,大自然究竟怎樣完成這一年一度起死回生的最奇妙和最偉大的過渡。

但開始時,每瞧它一眼,都會換來絕望。這小湖干脆就是整整一塊巨大無比的冰,牢牢實實,堅不可摧;它一直凍到湖底了吧?魚兒全死了吧?灰白色的冰面在陽光反射里光芒刺目;小鳥從不敢在這寒氣逼人的冰面上站一站。

逢到好天氣,一連多天的日曬,冰面某些地方會融化成水,別以為春天就從這里開始。忽然一夜寒飆過去,轉日又凍結成冰,恢復了那嚴酷肅殺的景象。若是風雪交加,冰面再蓋上一層厚厚雪被,春天真像天邊的情人,愈期待愈迷茫。

然而,一天,湖面一處,一大片冰面竟像沉船那樣陷落下去,破碎的冰片斜插水里,好像出了什么事!這除非是用重物砸開的,可什么人、又為什么要這樣做呢?但除此之外,并沒發現任何異常的細節。那么你從這冰面無緣無故的坍塌中是否隱隱感到了什么……剛剛從裂開的冰洞里露出的湖水,漆黑又明亮,使你想起一雙因為愛你而無限深邃又默默的眼睛。

這坍塌的冰洞是個奇跡,盡管寒潮來臨,水面重新結冰,但在白日陽光的照耀下又很快地融化和洞開。冬的傷口難以愈合。冬的黑子出現了。

冬天與春天的界限是瓦解。

冰的坍塌不是冬的風景,而是隱形的春所創造的第一幅壯麗的圖畫。

跟著,另一處湖面,冰層又坍塌下去。一處、兩處、三處……隨后湖面中間閃現一條長長的裂痕,不等你確認它的原因和走向,居然又發現幾條粗壯的裂痕從斜刺里交叉過來。開始這些裂痕發白,漸漸變黑,這表明裂痕里已經浸進湖水。某一天,你來到湖邊,會止不住出聲地驚叫起來,巨冰已經裂開!黑黑的湖水像打開兩扇沉重的大門,把一分為二的巨冰推向兩旁,終于袒露出自己闊大、光滑而迷人的胸膛……

這期間,你應該在岸邊多待些時候。你就會發現,這漆黑而依舊冰冷的湖水泛起的漣漪,柔軟又輕靈,與冬日的寒浪全然兩樣了。那些仍然覆蓋湖面的冰層,不再光芒奪目,它們黯淡、晦澀、粗糙和發臟,表面一塊塊凹下去。有時,忽然“咔嚓”清脆的一響,跟著某一處,斷裂的冰塊應聲漂移而去……尤其動人的,是那些在冰層下憋悶了長長一冬的大魚,它們時而激情難耐,猛地蹦出水面,在陽光下銀光閃爍打個“挺兒”,“嘩啦”落入水中。你會深深感到,春天不是由遠方來到眼前,不是由天外來到人間;它原是深藏在萬物的生命之中的,它是從生命深處爆發出來的,它是生的欲望、生的能源與生的激情。它永遠是死亡的背面。唯此,春天才是不可遏制的。它把酷烈的嚴冬作為自己的序曲,不管這序曲多么漫長。

追逐著凜冽的朔風的尾巴,總是明媚的春光;所有凍凝的冰的核兒,都是一滴春天的露珠;那封閉大地的白雪下邊是什么?你揮動大帚,掃去白雪,一準是連天的醉人的綠意……

你眼前終于出現這般景象:寬展的湖面上到處浮動著大大小小的冰塊。這些冬的殘骸被解脫出來的湖水戲弄著,今兒推到湖這邊兒,明日又推到湖那邊兒。早來的候鳥常常一群群落在浮冰上,像乘載游船,欣賞著日漸稀薄的冬意。這些浮冰不會馬上消失,有時還會給一場春寒凍結在一起,霸道地凌駕湖上,重溫昔日威嚴的夢。然而,春天的湖水既自信又有耐性,有信心才有耐性。它在這浮冰四周,揚起小小的浪頭,好似許許多多溫和而透明的小舌頭,去舔弄著這些漸軟漸松漸小的冰塊……最后,整個湖中只剩下一塊肥皂大小的冰片片了,湖水反而不急于吞沒它,而是把它托舉在浪波之上,搖搖晃晃,一起一伏,展示著嚴冬最終的悲哀、無助和無可奈何……終于,它消失了。冬,頓時也消失于天地間。這時你會發現,湖水并不黝黑,而是湛藍湛藍。它和天空一樣的顏色。

天空是永遠寧靜的湖水,湖水是永難平靜的天空。

春天一旦跨到地平線這邊來,大地便換了一番風景,明朗又朦朧。它日日夜夜散發著一種氣息,就像青年人身體散發出的氣息。清新的、充沛的、誘惑而撩人的,這是生命本身的氣息。大地的肌膚——泥土,松軟而柔和;樹枝再不抽搐,軟軟地在空中自由舒展,那纖細的枝梢無風時也顫悠悠地搖動,招呼著一個萬物萌芽的季節的到來。小鳥們不必再奓開羽毛,個個變得光溜精靈,在高天上扇動陽光飛翔……湖水因為春潮漲滿,仿佛與天更近;靜靜的云,說不清在天上還是在水里……湖邊,濕漉漉的泥灘上,那些東倒西歪的去年的枯葦棵里,一些鮮綠奪目、又尖又硬的葦芽,破土而出,愈看愈多,有的地方竟已簇密成片了。你真驚奇!在這之前,它們竟逃過你細心的留意,一旦發現即已充滿咄咄的生氣了!難道這是一夜春風、一陣春雨或一日春曬,便齊刷刷鉆出地面?來得又何其神速!這分明預示著,大自然囚禁了整整一冬的生命,要重新開始新的一輪競爭了。而它們,這些碧綠的針尖一般的葦芽,不僅叫你看到了嶄新的生命,還叫你深刻地感受到生命的銳氣、堅韌、迫切,還有生命和春的必然。

1994.3

苦夏

這一日,終于撂下扇子。來自天上干燥清爽的風,忽吹得我衣飛舉,并從袖口和褲管鉆進來,把周身滑溜溜地撫動。我驚訝地看著陽光下依舊奪目的風景,不明白數日前那個酷烈非常的夏天突然到哪里去了。

是我逃遁似的一步跳出了夏天,還是它就像一九七六年的“文革”那樣——在一夜之間崩潰?

身居北方的人最大的福分,便是能感受到大自然的四季分明。我特別能理解一位新加坡朋友,每年冬天要到中國北方住上十天半個月,否則會一年里周身不適。好像不經過一次冷處理,他的身體就會發酵。他生在新加坡,祖籍中國河北;雖然人在“終年都是夏”的新加坡長大,血液里肯定還執著地潛在著大自然四季的節奏。

四季是來自宇宙的最大的拍節。在每一個拍節里,大地的景觀便全然變換與更新。四季還賦予地球以詩,故而悟性極強的中國人,在四言絕句中確立的法則是:起,承,轉,合。這四個字恰恰就是四季的本質。起始如春,承續似夏,轉變若秋,合攏為冬。合在一起,不正是地球生命完整的一輪?為此,天地間一切生命全都依從著這一拍節,無論歲歲枯榮與生死的花草百蟲,還是長命百歲的漫漫人生。然而在這生命的四季里,最壯美和最熱烈的不是這長長的夏嗎?

女人們孩提時的記憶散布在四季;男人們的童年往事大多是在夏天里。這由于,我們兒時的伴侶總是各種各樣的昆蟲。蜻蜓、天牛、螞蚱、螳螂、蝴蝶、蟬、螞蟻、蚯蚓,此外還有青蛙和魚兒。它們都是夏日生活的主角;每種昆蟲都給我們帶來無窮的快樂。甚至我對家人和朋友們記憶最深刻的細節,也都與昆蟲有關。比如妹妹一見到壁虎就發出一種特別恐怖的尖叫,比如鄰家那個斜眼的男孩子專門殘害蜻蜓,比如同班一個最好看的女生頭上花形的發卡,總招來蝴蝶落在上邊;再比如,父親睡在鋪了涼席的地板上,夜里翻身居然壓死了一只蝎子。這不可思議的事使我感到父親的無比強大。后來父親挨斗,挨整,寫檢查;我勸慰和寬解他,怕他自殺,替他寫檢查——那是我最初寫作的內容之一。這時候父親那種強大感便不復存在。生活中的一切事物,包括夏天的意味全都發生了變化。

在快樂的童年里,根本不會感到蒸籠般夏天的難耐與難熬。唯有在此后艱難的人生里,才體會到苦夏的滋味。快樂把時光縮短,苦難把歲月拉長,一如這長長的仿佛沒有盡頭的苦夏。但我至今不喜歡談自己往日的苦楚與磨礪。相反,我卻從中領悟到“苦”字的分量。苦,原是生活中的蜜。人生的一切收獲都壓在這沉甸甸的苦字的下邊。然而一半的苦字下邊又是一無所有。你用盡平生的力氣,最終所獲與初始時的愿望竟然去之千里。你該怎么想?

于是我懂得了這苦夏——它不是無盡頭的暑熱的折磨,而是我們頂著毒日頭默默又堅忍的苦斗的本身。人生的力量全是對手給的,那就是要把對手的壓力吸入自己的骨頭里。強者之力最主要的是承受力。只有在匪夷所思的承受中才會感到自己屬于強者,也許為此,我的寫作一大半是在夏季。很多作家包括普希金不都是在爽朗而愜意的秋天里開花結果?我卻每每進入炎熱的夏季,反而寫作力加倍地旺盛。我想,這一定是那些沉重的人生的苦夏,鍛造出我這個反常的性格習慣。我太熟悉那種寫作久了,汗濕的胳膊粘在書桌玻璃上的美妙無比的感覺。

在維瓦爾第的《四季》中,我常常只聽“夏”的一章。它使我激動,勝過春之蓬發、秋之燦爛、冬之靜穆。友人說“夏”的一章,極盡華麗之美。我說我從中感受到的,卻是夏的苦澀與艱辛,甚至還有一點兒悲壯。友人說,我在這音樂情境里已經放進去太多自己的故事。我點點頭,并告訴他我的音樂體驗。音樂的最高境界是超越聽覺;不只是它給你,更是你給它。

年年夏日,我都會這樣體驗一次夏的意義,從而激情迸發,心境昂然。一手撐著滾燙的酷暑,一手寫下許多文字來。

今年我還發現,這伏夏不是被秋風吹去的,更不是給我們的扇子轟走的——

夏天是被它自己融化掉的。

因為,夏天的最后一刻,總是它酷熱的極致。我明白了,它是耗盡自己的一切,才顯示出夏的無邊的威力。生命的快樂是能量淋漓盡致地發揮。但誰能像它這樣,用一種自焚的形式,創造出這火一樣輝煌的頂點?

于是,我充滿了夏之崇拜!我要一連跨過眼前的遼闊的秋,悠長的冬和遙遠的春,再一次邂逅你,我精神的無上境界——苦夏!

1999.8天津

秋天的音樂

你每次上路出遠門千萬別忘記帶上音樂,只要耳朵里有音樂,你一路上對景物的感受就全然變了。它不再是遠遠待在那里、無動于衷的樣子,在音樂撩撥你心靈的同時,也把窗外的景物調弄得易感而動情。你被種種旋律和音響喚起的豐富的內心情緒,這些景物也全部神會地感應到了,它還隨著你的情緒奇妙地進行自我再造。你振作它雄渾,你寧靜它溫存,你傷感它憂患,也許同時還給你加上一點人生甜蜜的慰藉,這是真正知友心神相融的交談……河灣、山腳、煙光、云影、一草一木,所有細節都濃濃浸透你隨同音樂而流動的情感,甚至它的一切都在為你變形,一幅幅不斷變換地呈現出你心靈深處的畫面。它使你一下子看到了久藏心底那些不具體、不成形、朦朧模糊或被時間湮沒了的感受,于是你更深深墜入被感動的旋渦里,享受這畫面、音樂和自己靈魂三者融為一體的特殊感受……

秋天十月,我松松垮垮地套上一件粗線毛衣,背個大挎包,去往東北最北部的大興安嶺。趕往火車站的路上,忽然發覺只帶了錄音機,卻把音樂磁帶忘記在家,恰巧路過一個朋友的住處,他是音樂迷,便跑進去向他借。他給我一盤說是新翻錄的,都是“背景音樂”。我問他這是什么曲子,他怔了怔,看我一眼說:

“秋天的音樂。”

他多半隨意一說,搪塞我。這曲名,也許是他看到我被秋風吹得松散飄揚的頭發,靈機一動得來的。

火車一出山海關,我便戴上耳機聽起這秋天的音樂。開端的旋律似乎熟悉,沒等我懷疑它是不是真正地描述秋天,下巴發懶地一蹭粗軟的毛衣領口;兩只手搓一搓,讓干燥的涼手背給濕潤的熱手心舒服地摩擦摩擦,整個身心就進入秋天才有的一種異樣溫暖甜醉的感受里了。

我把臉頰貼在窗玻璃上,挺涼,帶著享受的渴望往車窗外望去,秋天的大自然展開一片輝煌燦爛的景象。陽光像鋼琴明亮的音色灑在這收割過的田野上,整個大地像生過嬰兒的母親,幸福地舒展在開闊的晴空下,躺著,豐滿而柔韌的軀體!從麥茬里裸露出濃厚的紅褐色是大地母親健壯的膚色;所有樹林都在炎夏的競爭中把自己的精力膨脹到頭,此刻自在自如地伸展它優美的枝條;所有金色的葉子都是它的果實,一任秋風翻動,煌煌夸耀著秋天的富有。真正的富有感,是屬于創造者的;真正的創造者,才有這種瀟灑而悠然的風度……一只鳥兒隨著一個輕揚的小提琴旋律騰空飛起,它把我引向無窮純凈的天空。任何情緒一入天空便化作一片博大的安寂。這愈看愈大的天空有如偉大哲人恢宏的頭顱,白云是他的思想。有時風云交會,會閃出一道智慧的靈光,響起一句警示世人的哲理。此時,哲人也累了,沉浸在秋天的松弛里。它高遠,平和,神秘無限。大大小小、松松散散的云彩是他思想的片斷,而片斷才是最美的,無論思想還是情感……這千形萬狀精美的片斷伴同空靈的音響,在我眼前流過,還在陽光里潔白耀眼。那乘著小提琴旋律的鳥兒一直鉆向云天,愈高愈小,最后變成一個極小的黑點兒,忽然“噗”地扎入一個巨大、蓬松、發亮的云團……

我陡然想起一句話:

“我一撲向你,就感到無限溫柔啊。”

我還想起我的一句話:

“我睡在你的夢里。”

那是一個清明的早晨,在實實在在酣睡一夜醒來時,正好看見枕旁你朦朧的、散發著香氣的臉說的。你笑了,就像荷塘里、雨里、霧里悄然張開的一朵淡淡的花。

接下去的溫情和弦,帶來一片疏淡的田園風景。秋天消解了大地的綠,用它中性的調子,把一切色澤調勻。和諧又高貴,平穩又舒暢,只有收獲過了的秋天才能這樣靜謐安詳。幾座閃閃發光的麥秸垛,一縷銀藍色半透明的炊煙,這兒一棵那兒一棵怡然自得站在平原上的樹,這兒一只那兒一只慢吞吞吃草的雜色的牛。在弦樂的烘托中,我心底漸漸浮起一張又靜又美的臉。我曾經用吻,像畫家用筆那樣勾勒過這張臉:輪廓、眉毛、眼睛、嘴唇……這樣的勾畫異常奇妙,無形卻深刻地記住。你嘴角的小渦、顫動的睫毛、鼓腦門和尖俏下巴上那極小而光潔的平面……近景從眼前疾掠而過,遠景跟著我緩緩向前,大地像唱片慢慢旋轉,耳朵里不絕地響著這曲人間牧歌。

一株垂死的老樹一點點走進這巨大唱片的中間來。它的根像唱針,在大自然深處劃出一支憂傷的曲調。心中的光線和風景的光線一同轉暗,即使一灣河水強烈的反光,也清冷,也刺目,也凄涼。一切陰影都化為行將垂暮秋天的愁緒;蕭疏的萬物失去往日共榮的激情,各自挽著生命的孤單;籬笆后一朵遲開的小葵花,像你告別時在人群中伸出的最后一次招手,跟著被轟隆隆前奔的列車甩到后邊……春的萌動、戰栗、騷亂,夏的喧鬧、蓬勃、繁華,全都消匿而去,無可挽回。不管它曾經怎樣輝煌,怎樣驕傲,怎樣光芒四射,怎樣自豪地揮霍自己的精力與才華,畢竟過往不復。人生是一次性的;生命以時間為載體,這就決定了人類以死亡為結局的必然悲劇。誰能把昨天和前天追回來,哪怕再經受一次痛苦的訣別也是幸福,還有那做過許多傻事的童年,年輕的母親和初戀的夢,都與這老了的秋天去之遙遠了。一種濃重的憂傷混同音樂漫無邊際地散開,渲染著滿目風光。我忽然想喊,想叫這列車停住,倒回去!

突然,一條大道縱向沖出去,黃昏中它閃閃發光,如同一支號角嘹亮吹響,聲音喚來一大片拔地而起的森林,像一支金燦燦的銅管樂隊,奏著莊嚴的樂曲走進視野。來不及分清這是音樂還是畫面變換的緣故,心境陡然一變,剛剛的憂愁一掃而光。當濃林深處一棵棵依然蔥綠的幼樹晃過,我忽然醒悟,秋天的凋謝全是假象!

它不過在寒飆來臨之前把生命掩藏起來,把綠意埋在地下,在冬日的雪被下積蓄與濃縮,等待下一個春天里,再一次加倍地揮灑與鋪張!遠遠的山坡上,墳塋,在夕照里像一堆火,神奇又神秘,它哪里是埋葬的一具尸體或一個孤魂?既然每個生命都在創造了另一個生命后離去,什么叫作死亡?死亡,不僅僅是一種生命的轉換、旋律的變化、畫面的更迭嗎?那么世間還有什么比死亡更莊嚴、更神圣、更迷人!為了再生而奉獻自己的偉大的死亡啊……

秋天的音樂已如圣殿的聲音;這壯美崇高的轟響,把我全部身心都裹住、都凈化了。我驚奇地感覺自己像玻璃一樣透明。

這時,忽見對面坐著兩位老人,正在親密交談。殘陽把他倆的臉曬得好紅,條條皺紋都像畫上去的那么清楚。人生的秋天!他們把自己的青春年華、所有精力為這世界付出,連同頭發里的色素也將耗盡,那滿頭銀絲不是人間最值得珍惜的嗎?我瞧著他倆相互湊近、輕輕談話的樣子,不覺生出滿心的愛來,真想對他倆說些美好的話。我摘下耳機,未及開口,卻聽他們正議論關于單位里上級和下級的事,哪個連著哪個,哪個與哪個明爭暗斗,哪個可靠和哪個更不可靠,哪個是后患而必須……我驚呆了,以致再不能聽下去,趕快重新戴上耳機,打開音樂,再聽,再放眼窗外的景物。奇怪!這一次,秋天的音樂,那些感覺,全沒了。

“藝術原本是欺騙人生的。”

在我返回家,把這盤錄音帶送還給我那朋友時,把這話告他。

他不知道我為何得到這樣的結論,我也不知道他為何對我說:

“藝術其實是安慰人生的。”

1989.4.28

冬日絮語

每每到了冬日,才能實實在在觸摸到歲月。年是冬日中間的分界。有了這分界,便在年前感到歲月一天天變短,直到殘剩無多!過了年忽然又有大把的日子,成了時光的富翁,一下子真的大有可為了。

歲月是用時光來計算的。那么時光又在哪里?在鐘表上,日歷上,還是行走在窗前的陽光里?

窗子是房屋最迷人的鏡框。節候變換著鏡框里的風景。冬意最濃的那些天,屋里的熱氣和窗外的陽光一起努力,將凍結在玻璃上的冰雪融化;它總是先從中間化開,向四邊蔓延。透過這美妙的冰洞,我發現原來嚴冬的世界才是最明亮的。那一如人的青春的盛夏,總有陰影遮翳,蔥蘢卻幽暗。小樹林又何曾有這般光明?我忽然對老人這個概念生了敬意。只有閱盡人生,脫凈了生命年華的葉子,才會有眼前這小樹林一般明澈。只有這徹底的通徹,才能有此無邊的安寧。安寧不是安寐,而是一種博大而豐實的自享。世間唯有創造者所擁有的自享才是人生真正的幸福。

朋友送來一盆“香棒”,放在我的窗臺上說:“看吧,多漂亮的大葉子!”

這葉子像一只只綠色光亮的大手,伸出來,叫人欣賞。逆光中,它的葉筋舒展著舒暢又瀟灑的線條。一種奇特的感覺出現了!嚴寒占據窗外,豐腴的春天卻在我的房中怡然自得。

自從有了這盆“香棒”,我才發現我的書房竟有如此燦爛的陽光。它照進并充滿每一片葉子和每一根葉梗,把它們變得像碧玉一樣純凈、通亮、圣潔。我還看見綠色的汁液在通明的葉子里流動,這汁液就是血液。人的血液是鮮紅的,植物的血液是碧綠的,心靈的血液是透明的,因為世界的純潔來自心靈的透明。但是為什么我們每個人都說自己純潔,而整個世界卻仍舊一片混沌呢?

我還發現,這光亮的葉子并不是為了表示自己的存在,而是為了證實陽光的明媚、陽光的魅力、陽光的神奇。任何事物都同時證實著另一個事物的存在。偉大的出現說明庸人的無所不在;分離愈遠的情人,愈顯示了他們的心絲毫沒有分離;小人的惡言惡語不恰好表達你的高不可攀和無法企及嗎?而騙子無法從你身上騙走的,正是你那無比珍貴的單純。老人的生命愈來愈短,還是他生命的道路愈來愈長?生命的計量,在于它的長度,還是寬度與深度?

冬日里,太陽環繞地球的軌道變得又斜又低。夏天里,陽光的雙足最多只是站在我的窗臺上,現在卻長驅直入,直射在我北面的墻壁上。一尊唐代的木佛一直佇立在陰影里沉思,此刻迎著一束光芒無聲地微笑了。

陽光還要充滿我的世界,它化為閃閃爍爍的光霧,朝著四周的陰暗的地方浸染。陰影又執著又調皮,陽光照到哪里,它就立刻躲到光的背后。而愈是幽暗的地方,愈能看見被陽光照得晶晶發光的游動的塵埃。這令我十分迷惑:黑暗與光明的界限究竟在哪里?黑夜與晨曦的界限呢?來自早醒的鳥第一聲的啼叫嗎……這叫聲由于被晨露滋潤而異樣地清亮。

但是,有一種光可以透入幽閉的暗處,那便是從音箱里散發出來的閃光的琴音。魯賓斯坦的手不是在彈琴,而是在摸索你的心靈;他還用手思索,用手感應,用手觸動色彩,用手試探生命世界最敏感的悟性……琴音是不同的亮色,它們像明明滅滅、強強弱弱的光束,散布在空間!那些旋律片段好似一些金色的鳥,扇著翅膀,飛進布滿陰影的地方。有時,它會在一陣轟響里,關閉了整個地球上的燈或者創造出一個輝煌奪目的太陽。我便在一張寄給遠方的失意朋友的新年賀卡上,寫了一句話:

你想得到的一切安慰都在音樂里。

冬日里最令人莫解的還是天空。

盛夏里,有時烏云四合,那即將被崢嶸的云吞沒的最后一塊藍天,好似天空的一個洞,無窮地深遠。而現在整個天空全成了這樣,在你頭頂上無邊無際地展開!空闊、高遠、清澈、莊嚴!除去少有的飄雪的日子,大多數時間連一點點云絲也沒有,鳥兒也不敢飛上去,這不僅由于它冷冽寥廓,而是因為它大得……大得叫你一仰起頭就感到自己的渺小。只有在夜間,寒空中才有星星閃爍。這星星是宇宙間點燈的驛站。萬古以來,是誰不停歇地從一個驛站奔向下一個驛站?為誰送信?為了宇宙間那一樁永恒的愛嗎?

我從大地注視著這冬天的腳步,看看它究竟怎樣一步步、沿著哪個方向一直走到春天?

1995.12.28一稿 1996.1.18二稿

珍珠鳥

真好!朋友送我一對珍珠鳥。放在一個簡易的竹條編成的籠子里,籠內還有一卷干草,那是小鳥舒適又溫暖的巢。

有人說,這是一種怕人的鳥。

我把它掛在窗前。那兒還有一盆異常茂盛的法國吊蘭。我便用吊蘭長長的、串生著小綠葉的垂蔓蒙蓋在鳥籠上,它們就像躲進深幽的叢林一樣安全;從中傳出的笛兒般又細又亮的叫聲,也就格外輕松自在了。

陽光從窗外射入,透過這里,吊蘭那些無數指甲狀的小葉,一半成了黑影,一半被照透,如同碧玉;斑斑駁駁,生意蔥蘢。小鳥的影子就在這中間隱約閃動,看不完整,有時連籠子也看不出,卻見它們可愛的鮮紅小嘴兒從綠葉中伸出來。

我很少扒開葉蔓瞧它們,它們便漸漸敢伸出小腦袋瞅瞅我。我們就這樣一點點熟悉了。

三個月后,那一團越發繁茂的綠蔓里邊,發出一種尖細又嬌嫩的鳴叫。我猜到,是它們,有了雛兒。我呢?決不掀開葉片往里看,連添食加水時也不睜大好奇的眼去驚動它們。過不多久,忽然有一個小腦袋從葉間探出來。更小喲,雛兒!正是這個小家伙!

它小,就能輕易地由疏格的籠子鉆出身。瞧,多么像它的母親;紅嘴紅腳,灰藍色的毛,只是后背還沒有生出珍珠似的圓圓的白點;它好肥,整個身子好像一個蓬松的球兒。

起先,這小家伙只在籠子四周活動,隨后就在屋里飛來飛去,一會兒落在柜頂上,一會兒神氣十足地站在書架上,啄著書背上那些大文豪的名字;一會兒把燈繩撞得來回搖動,跟著跳到畫框上去了。只要大鳥在籠里生氣地叫一聲,它立即飛回籠里去。

我不管它。這樣久了,打開窗子,它最多只在窗框上站一會兒,決不飛出去。

漸漸它膽子大了,就落在我書桌上。

它先是離我較遠,見我不去傷害它,便一點點挨近,然后蹦到我的杯子上,俯下頭來喝茶,再偏過臉瞧瞧我的反應。我只是微微一笑,依舊寫東西,它就放開膽子跑到稿紙上,繞著我的筆尖蹦來蹦去;跳動的小紅爪子在紙上發出嚓嚓響。

我不動聲色地寫,默默享受著這小家伙親近的情意。這樣,它完全放心了。索性用那涂了蠟似的、角質的小紅嘴,“嗒嗒”地啄著我顫動的筆尖。我用手撫一撫它細膩的絨毛,它也不怕,反而友好地啄兩下我的手指。

有一次,它居然跳進我的空茶杯里,隔著透明光亮的玻璃瞅我。它不怕我突然把杯口捂住。是的,我不會。

白天,它這樣淘氣地陪伴我;天色入暮,它就在父母的再三呼喚聲中,飛向籠子,扭動滾圓的身子,擠開那些綠葉鉆進去。

有一天,我伏案寫作時,它居然落到我的肩上。我手中的筆不覺停了,生怕驚跑它。待一會兒,扭頭看,這小家伙竟趴在我的肩頭睡著了,銀灰色的眼瞼蓋住眸子,小紅腳剛好給胸脯上長長的絨毛蓋住。我輕輕抬一抬肩,它沒醒,睡得好熟!還咂咂嘴,難道在做夢!

我筆尖一動,流瀉下一時的感受:

信賴,往往創造出美好的境界。

1984.1天津

麻雀

這種褐色、帶斑點、烏黑的尖嘴小鳥,為什么要在城市里落居為生,我想,一定有個生動并頗含哲理意味的故事。不過這故事只能虛構了。

這是群精明的家伙。賊頭賊腦,又機警,又多疑,似乎心眼兒極多,北方人稱它們為“老家賊”。

它們從來不肯在金絲籠里美餐一頓精米細食,也不肯在鍍銀的鳥架上稍息片刻。如果捉它一只,拴上繩子,它就要朝著明亮的窗子,一邊尖叫,一邊胡亂撲飛;飛累了,就垂下來,像一個秤錘,還張著嘴喘氣。第二天早上,它已經伸直腿,閉上眼死掉了。它沒有任何可馴性,因此它不是家禽。

它們不像燕子那樣,在人檐下搭窩。而是筑巢在高樓的犄角;或者在光禿禿的大墻中間,脫落掉一兩塊磚的洞眼兒里。在那兒,遠遠可見一些黃黃的草,五月間,便由那里傳出雛雀兒一聲聲柔細的鳴叫。這些巢兒總是離地很遠,又高又險,人手摸不到的地方。

經常同人打交道,它懂得人的惡意。只要飛進人的屋子,人們總是先把窗子關上,然后連撲帶打,跳上跳下,把它捉住,拿出去給孩子們玩弄,直到它死掉。從來沒有人打開窗子放它飛去。因此,一輩輩麻雀傳下來的一個警句,就是:不要輕易相信人。麻雀生來就不相信人。它長著土的顏色,為了混淆人的注意力。它活著,提心吊膽,沒有一刻得以安心。逆境中磨煉出來的聰明,是它活下去的本領。它們幾千年來生活在人間,精明成了它們必備的本領。你看,所有麻雀不都是這樣嗎?春去秋來的候鳥黃鶯兒,每每經過城市都要死去一批,麻雀卻在人間活下來。

它們每時每刻都在躲閃人,不叫人接近它們,哪怕那個人并沒看見它,它也趕忙逃掉;它要在人間覓食,還要識破人們布下的種種圈套,諸如支起的籮筐、掛在樹上的鐵夾子、張在空間的透明的網等,并且在這上邊、下邊、旁邊撒下一些香噴噴的米粒面渣。還有那些特別智巧的人發明的一種又一種奇特的新捕具。

有時地上有一粒遺落的米,亮晶晶的,那么富于魅力地誘惑著它。它只能用饑渴的眼睛遠遠盯著它,卻沒有飛過去叼起來的勇氣。它盯著,叫著,然后騰身而去——這因為它看見了無關的東西在晃動,惹起它的疑心或警覺;或者無端端地害怕起來。它把自己嚇跑。這樣便經常失去飽腹的機會,同時也免除了一些可能致死的災難。

這種活在人間的鳥兒,長得細長精瘦,有一雙顯得過大的黑眼睛,目光卻十分銳利。由于時時提防人,反而要處處盯著人的一舉一動。腦袋仿佛一刻不停地轉動著,機警地左顧右盼;起飛的動作有如閃電,而且具有長久不息的飛行耐力。

它們總是吃不飽,需要往返不停地奔跑,而且見到東西就得快吃。有時卻不能吃,那是要叼回窩去喂飽羽毛未豐的雛雀兒。

雛雀兒長齊翅膀,剛剛學飛時,是異常危險的。它們跌跌撞撞,落到地上,就要遭難于人們的手中。更可怕的是,這些天真的幼雀,總把人料想得不夠壞。因此,大麻雀時常對它們發出警告。詩人們曾以為鳥兒呢喃是一種開心的歌唱。實際上,麻雀一生的喊叫中,一半是對同伴發出的警戒的呼叫。這鳴叫里包含著驚心和緊張。人可以把夜鶯兒的鳴叫學得亂真,卻永遠學不會這種生存在人間的小鳥的語言。

愉快的聲調是單純的,痛苦的聲音有時很奇特;喉嚨里的音調容易仿效,心里的聲響卻永遠無法模擬。

如果雛雀被人捉到,大麻雀就會置生死于度外地撲來營救。因此人們常把雛雀捉來拴好,耍弄得它“吱吱”叫喊,旁邊設下埋伏,來引大麻雀入網。這種利用血緣情感來捕殺麻雀,是萬無一失的。每每此時,大麻雀總是失去理智地撲去,結果做了人們晚間酒桌上一碟新鮮的佳肴。

在這些小生命中間,充滿了驚嚇、危險、饑荒、意外襲擊和一樁樁想起來后怕的事,以及難得的機遇——院角一撮生霉的米。

它們這樣勞碌奔波,終日躲避災難,只為了不入籠中,而在各處野飛野跑。大多數鳥兒都習慣一方天地的籠中生活,用一身招徠人喜歡的羽翼,耍著花腔,換得溫飽。唯有麻雀甘心在風風雨雨中,過著饑餓疲憊又擔驚受怕的日子。人憎惡麻雀的天性。凡是人不能喂養的鳥兒,都稱作“野鳥”。

但野鳥可以飛來飛去;可以直上云端,徜徉在涼爽的雨云邊;可以掠過鏡子一樣的水面;還可以站在鉆滿綠芽的春樹枝頭抖一抖疲乏的翅膀。可以像籠鳥們夢想的那樣。

到了冬天,人們關了窗子,把房內燒暖,麻雀更有一番艱辛,寒冽的風整天吹著它們。尤其是大雪蓋嚴大地,見不到食物,它們常常忍著饑腸餓肚,一串串地落在人家院中的晾衣繩上,瑟縮著頭,細細的腳給肚子的毛蓋著。北風吹著它們的胸脯,遠看像一個個褐色的絨球。同時它們的腦袋仍在不停地轉動,還在不失對人為不幸的警覺。

哎,朋友,如果你現在看見,一群麻雀正在窗外一家樓頂熏黑的煙囪后邊一聲聲叫著,你該怎么想呢?

1970.2寫 1982.6整理