最新章節(jié)

書(shū)友吧第1章 導(dǎo)讀

小說(shuō)是對(duì)故事的雙重賠償

(注:不想知道小說(shuō)劇情及相關(guān)細(xì)節(jié)的讀者請(qǐng)?jiān)谧x完小說(shuō)后再閱讀此文)

小白

露絲與亨利

一九二五年,在與阿伯特(Albert Snyder)結(jié)婚十年以后,露絲(Ruth Brown Snyder)遇見(jiàn)亨利(Henry Judd Gray),一次“盲約會(huì)”(blind date)。盡管羅蘭·巴特曾斷言:任何結(jié)構(gòu)都可以棲居。但我們要說(shuō),任何結(jié)構(gòu)也都可以被輕易打破平衡。事情是這樣的——

阿伯特是紐約一本快艇雜志的編輯。結(jié)婚前,露絲是他的秘書(shū)。結(jié)婚以后,露絲把她對(duì)阿伯特的稱(chēng)呼,偷偷從老板改成“老甲魚(yú)”(old crab)。因?yàn)榘⒉貓?jiān)持要把早已去世的未婚妻杰西的照片掛在家里的墻上。還用杰西命名他自己的小船。并且動(dòng)不動(dòng)向露絲提起杰西,說(shuō)杰西是“他遇到過(guò)的最好的女人”。

亨利推銷(xiāo)女式束身內(nèi)衣。將近有十八個(gè)月,他和露絲常常在華道爾夫飯店見(jiàn)面,“去喝一杯馬丁尼”。后來(lái),紐約的小報(bào)編輯認(rèn)為露絲將她與阿伯特的女兒扔在家里去跟人幽會(huì),最能揭示這段孽緣的犯罪本性。

起初,露絲曾努力勸說(shuō)阿伯特購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)。但最后在保單上的阿伯特簽字確實(shí)是假的。這份保單的推銷(xiāo)員后來(lái)因此被解雇,法庭起訴他的偽造文件罪。

一九二七年三月二十日,阿伯特被人勒斃在自己家里。鼻孔里塞著浸泡過(guò)氯仿的碎布。露絲對(duì)警方聲稱(chēng)自己是入室搶劫殺人案的目擊者。但她的供述前后并不一致。隨后的仔細(xì)搜查,紐約警察發(fā)現(xiàn)露絲申報(bào)的被搶劫物品仍在家里,只是被隱藏起來(lái)。

突破性的發(fā)現(xiàn)是一張信紙,空白信紙上隨手寫(xiě)下兩個(gè)大寫(xiě)字母:J.G——日后警方判斷為阿伯特思念舊情人時(shí)無(wú)意識(shí)寫(xiě)下的名字:他已去世的未婚妻全名叫Jessie Guishard。但在警方詢(xún)問(wèn)露絲時(shí),她突然驚慌起來(lái)。反問(wèn)警察:“賈德格雷跟這事有什么關(guān)系?”露絲的內(nèi)衣推銷(xiāo)員情人亨利,全名叫Henry Judd Gray。

亨利整晚躲在錫拉丘茲的一家小旅店里,第二天警察踢開(kāi)房門(mén)。

我們要說(shuō),在露絲和亨利之間,愛(ài)情的狂熱而穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)再一次被徹底擊碎。被捕以后,亨利和露絲為減輕各自罪名,互相開(kāi)始一場(chǎng)猛烈的指證。露絲對(duì)法庭說(shuō)一切都是在亨利的指使和設(shè)計(jì)下進(jìn)行的。而亨利卻說(shuō),露絲在認(rèn)識(shí)他之前就曾七次設(shè)計(jì)謀殺阿伯特,都未得逞。紐約市的讀者大多認(rèn)為,既然在長(zhǎng)達(dá)一年半的奸情里,亨利都管露絲叫Mommy或者M(jìn)ommie,當(dāng)然在他倆之間,“媽咪”一定是“話(huà)事”的。雖然在這個(gè)案子里,“媽咪”不見(jiàn)得就代表著性關(guān)系的權(quán)利結(jié)構(gòu),但小報(bào)敘事學(xué)(乃至所有的敘事學(xué)),大都遵循“細(xì)節(jié)足以推理出結(jié)論”的原則。紐約市陪審團(tuán)懶得聽(tīng)他倆啰嗦,索性將兩人一起送上電椅。

要提醒讀者的是,上述故事所有的內(nèi)容都出自紐約市各種小報(bào)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的不可靠敘述。甚至有關(guān)三個(gè)當(dāng)事人相互關(guān)系的所有說(shuō)法,盡管有大量法庭供述和警方筆錄,出諸兩個(gè)瘋狂掙扎想要脫罪的犯人之口的話(huà),可想而知仍屬“人工敘事”。阿伯特的前未婚妻杰西,到他與露絲結(jié)婚時(shí),去世恰好是十年。而十年以后,這場(chǎng)錯(cuò)誤的婚姻遭到報(bào)應(yīng),露絲遇到亨利。露絲一九一五年與阿伯特結(jié)婚時(shí)剛好二十歲,與亨利第一次約會(huì),她芳齡三十。

聽(tīng)起來(lái),這多像是一個(gè)早已準(zhǔn)備好要變成小說(shuō)的故事。

放入小說(shuō)的魔術(shù)箱

它果然變成小說(shuō)。借由離開(kāi)《紐約客》跑到好萊塢的前報(bào)道記者凱恩之手——神奇的是,凱恩居然與殺人犯亨利同齡。凱恩甚至把故事發(fā)生的地點(diǎn)一起搬到加州。他對(duì)《巴黎評(píng)論》的記者說(shuō),紐約出租車(chē)司機(jī)講的笑話(huà),他不知道笑點(diǎn)在哪里。加州比較適合他,他甚至能說(shuō)地道的加州切口。這一點(diǎn)對(duì)他寫(xiě)小說(shuō)很要緊。

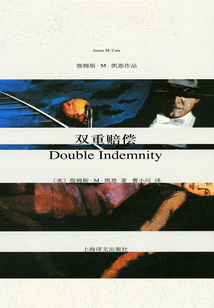

凱恩自己承認(rèn)過(guò),《郵差總按兩遍鈴》是從那個(gè)故事里化出的。讀者公認(rèn)《雙重賠償》的情節(jié)顯然也出自紐約報(bào)刊對(duì)該案件的報(bào)道。

凱恩將紐約小報(bào)上的露絲·施耐德案件改造成一個(gè)愛(ài)情故事——借由敘事的魔術(shù)。他把品質(zhì)稍嫌低劣的小報(bào)故事放進(jìn)魔術(shù)箱,當(dāng)它從箱子的那頭再次出現(xiàn),就變成了一首二十世紀(jì)的城市愛(ài)情敘事詩(shī)。假如說(shuō)這想法在寫(xiě)作《郵差》時(shí)還朦朧不明,到《雙重賠償》他已完全確定:尋找一個(gè)特別的情境,剩下的就是“陰陽(yáng)兩個(gè)電極的事兒”(a matter of polarities)。當(dāng)然,兩個(gè)電極能做到的最驚心動(dòng)魄的事兒,不就是連接到電椅上的那一道電流?

但這敘事的魔法到底在哪里?在凱恩的那個(gè)魔術(shù)箱里到底有什么?

love rack——?jiǎng)P恩告訴讀者。就像所有那些魔術(shù)師,凱恩對(duì)他的手法故弄玄虛。這里那里,只要有人問(wèn),他就反復(fù)提到這個(gè)詞組。不過(guò)從來(lái)不肯解釋清楚。他告訴人家,連他自己都不知道這個(gè)鬼單詞到底應(yīng)該如何拼寫(xiě),到底是詞典上的哪個(gè)詞,wrack還是rack?他說(shuō)love rack是這樣一個(gè)詩(shī)意的情境,就是讀者由此可以對(duì)小說(shuō)主人公之間的愛(ài)情感同身受。他說(shuō)這個(gè)詞是好萊塢編劇文森特·勞倫斯嘴里常念叨的魔咒,動(dòng)輒對(duì)人提起。勞倫斯的說(shuō)法是,比如《殘花復(fù)艷》那電影里,嘉寶趕著馬車(chē)沖進(jìn)克拉克·蓋博的農(nóng)場(chǎng),蓋博很尊重她,讓她吃喝休息但什么都沒(méi)干。第二天這兩個(gè)人仍舊客客氣氣,一起去釣魚(yú)。她釣到一條(道具把一條活魚(yú)放在桶里)。然后她說(shuō):我準(zhǔn)備煮熟它給你當(dāng)晚飯。勞倫斯說(shuō),這樣一來(lái),她就把自個(gè)兒獻(xiàn)身出來(lái),蓋博頓時(shí)就摟住她。這條活魚(yú)就是love rack。據(jù)說(shuō)在勞倫斯之前,好萊塢電影里的男女一般都是在后窗互相張望,然后一起去公園,穿過(guò)一條愛(ài)的小道。

是那樣簡(jiǎn)單?好吧,這樣的東西我們的確在凱恩的小說(shuō)里時(shí)常遭遇。比如《雙重賠償》里,那女人在保險(xiǎn)推銷(xiāo)員面前不時(shí)卷上卷下擺弄的衣角。

但在凱恩那里,love rack有時(shí)候顯得更復(fù)雜。他說(shuō):我無(wú)法說(shuō)清楚,到底這是將男女主人公綁在上面拷問(wèn)的刑架,還是可以?huà)焐祥W閃發(fā)光羅曼司長(zhǎng)袍的衣架?

又一次,勞倫斯在向他不斷念叨love rack之余,想起有關(guān)那起案件的新說(shuō)法。說(shuō)事情敗露的那個(gè)夜晚,露絲送亨利登上去錫拉丘茲的火車(chē),遞給他一瓶酒。亨利一路慌張,幾次想打開(kāi)那瓶酒喝兩口定定神。但找不到瓶塞起子。又不敢跟列車(chē)員要一個(gè),他現(xiàn)在是逃犯,怕讓人認(rèn)出來(lái)。他一直都沒(méi)喝那瓶酒。后來(lái)警察說(shuō),那瓶酒里的砒霜足以毒殺一個(gè)團(tuán)的士兵。聽(tīng)完這個(gè)新說(shuō)法,凱恩有點(diǎn)走神,突然對(duì)勞倫斯說(shuō):現(xiàn)在,你的love rack的說(shuō)法開(kāi)始讓我產(chǎn)生興趣。

誰(shuí)能知道,在凱恩那里,這個(gè)love rack到底是什么?我們只知道,如果亨利果真喝下那瓶酒,他與露絲的這出瘋狂的愛(ài)情故事將會(huì)有一個(gè)凱旋般的結(jié)局。他們寄居在阿伯特婚姻以外的可怕“結(jié)構(gòu)”,不會(huì)因?yàn)樵诜ㄍド匣ハ嘀缚囟罎ⅰ:嗬?dāng)真不知道那酒里下過(guò)毒藥?還有,露絲究竟是企圖殺掉亨利滅口(一個(gè)品質(zhì)低劣的動(dòng)機(jī)),還是預(yù)見(jiàn)到一切化為灰燼的結(jié)局,而想用最激烈的方式來(lái)挽救這場(chǎng)愛(ài)情(一個(gè)堪稱(chēng)壯烈的念頭)?

你愛(ài)不愛(ài)一個(gè)殺你的女人

將一個(gè)通奸加謀殺的市井案件改造成一個(gè)愛(ài)情故事,作者到底需要何種稟賦?司湯達(dá)那樣一顆英雄主義的心靈?但二十世紀(jì)的紐約或者加州城市,并不適合讓這樣的心靈浪漫地跳動(dòng)起來(lái)。盡管,或許凱恩多多少少也擁有司湯達(dá)那種女性化的浪漫傾向,在《雙重賠償》里,當(dāng)沃特·赫夫想讓電影院引座員牢記他,以便獲得“不在場(chǎng)證明”時(shí),他伸手扣上她制服最上邊的那顆紐扣——這個(gè)喜歡偽裝成花花公子的現(xiàn)代都市化于連。

對(duì)復(fù)雜人性心理的透徹理解?與司湯達(dá)不同,凱恩處理的是二十世紀(jì)病態(tài)心理醫(yī)學(xué)背景下的人格。像現(xiàn)代心理學(xué)這些事兒,凱恩知道的不少,雖然他說(shuō)得不多,以免讓人覺(jué)得他“有學(xué)者派頭”(保險(xiǎn)公司案件調(diào)查負(fù)責(zé)人凱斯曾對(duì)赫夫說(shuō)過(guò)這話(huà))。但他對(duì)諸如無(wú)意識(shí)詞句、微表情這些東西的捕捉能力,看起來(lái)不亞于一個(gè)專(zhuān)業(yè)心理醫(yī)師。《雙重賠償》的男女主人公討論作案計(jì)劃,她說(shuō)讓那個(gè)將被他們謀殺的丈夫不好好臥床休息,卻綁著石膏出游會(huì)有危險(xiǎn)(會(huì)影響愈后傷腿的長(zhǎng)度)。這是在狀寫(xiě)女人的愚蠢和遲鈍?還是在揭示病態(tài)殺人狂無(wú)法分清生死界限的危險(xiǎn)心理狀況?

我們要說(shuō),一個(gè)二十世紀(jì)的愛(ài)情小說(shuō)作者,最最要緊的稟賦是那種無(wú)計(jì)消除的深刻疑慮。一種大大超越司湯達(dá)式疑慮的徹底的懷疑主義精神。當(dāng)司湯達(dá)不允許他的女主人公閱讀愛(ài)情小說(shuō)時(shí),這種疑慮已在十九世紀(jì)微露端倪。電影編劇文森特·勞倫斯向凱恩不斷提起love rack,他只是想在好萊塢電影里清除公園里的愛(ài)情小路。但在凱恩,love rack變成一個(gè)拷問(wèn)愛(ài)人/罪人的刑架。充滿(mǎn)懷疑的拷問(wèn)者采用的是證偽法則,受刑者證明自己在相愛(ài),并不會(huì)讓他滿(mǎn)意。在作者的不斷追問(wèn)下,他們不得不一個(gè)接一個(gè)自述證據(jù)、排除疑點(diǎn),推翻讀者觀眾們認(rèn)為當(dāng)事人之間不存在愛(ài)情的堅(jiān)定判斷。

如果說(shuō)上一部小說(shuō)《郵差總按兩遍鈴》,凱恩尚未完全明白自己想要什么——小說(shuō)里那對(duì)愛(ài)人/罪人(法蘭克和蔻拉)多多少少仍舊是我們所熟悉的傳統(tǒng)情侶,他們很少受到證偽法則的拷問(wèn)。盡管這對(duì)情人常常因精神折磨而短暫分別,但這總會(huì)讓欲火燒得越旺。盡管后來(lái)兩人動(dòng)輒暴烈爭(zhēng)吵,但回回都以瘋狂做愛(ài)來(lái)收拾殘局。甚至當(dāng)法蘭克想要在海里淹殺蔻拉,那幾句關(guān)于乳房的海明威式的對(duì)話(huà)(它甚至讓我們想起海明威某部小說(shuō)里一對(duì)情侶游泳時(shí)關(guān)于頭發(fā)的對(duì)話(huà)),迅疾讓殺意煙消云散——

“我喜愛(ài)它們,它們很大么,法蘭克?”

“今天晚上告訴你。”

但到《雙重賠償》,那對(duì)情侶要面對(duì)一個(gè)充斥著不利證詞和錯(cuò)覺(jué)歧義的復(fù)雜局面。這部小說(shuō)里的男女主人公,有代數(shù)學(xué)般冷靜的頭腦,以至于在步步為營(yíng)的敘事里(以精于計(jì)算的保險(xiǎn)推銷(xiāo)員赫夫的第一人稱(chēng)視角),情欲有時(shí)候似乎變成謀殺方程式的冗余之物——當(dāng)讀者聚精會(huì)神參與演算,則對(duì)此自然而然視而不見(jiàn)。讀者甚至無(wú)法確定這對(duì)情侶究竟有沒(méi)有上過(guò)床(“干完所有的事”里包括不包括這件事?)。

這一次,作者對(duì)他的愛(ài)情小說(shuō)當(dāng)事人反復(fù)舉證質(zhì)疑。決定性的不利證據(jù)有這幾條:她在與他合謀殺害丈夫之前,就已謀殺多人(在紐約市施耐德案件里露絲曾七次設(shè)計(jì)謀殺她丈夫)。他承認(rèn)(他意識(shí)到)他已(真正地)愛(ài)上她的繼女(繼女是對(duì)小報(bào)故事人物設(shè)置的一次靈巧改裝),他甚至為那小女孩而甘心去自首供述殺人重罪。《郵差》里的男主角未能實(shí)行的殺人滅口,《雙重賠償》的女主角幾乎完成,她確實(shí)開(kāi)槍射殺赫夫。這大概是小說(shuō)里最重要的love rack,當(dāng)文森特·勞倫斯向凱恩講述露絲送給亨利一瓶加入大量砒霜的葡萄酒時(shí),小說(shuō)家聽(tīng)到的是決定性的敘事動(dòng)機(jī)。這是最強(qiáng)烈的拷問(wèn):你愛(ài)不愛(ài)一個(gè)殺你的女人?這問(wèn)題一旦解決,等到二十世紀(jì)九十年代的好萊塢電影《本能》里,邁克·道格拉斯再次面對(duì)時(shí)時(shí)刻刻想要用冰錐刺殺他的莎朗·斯通時(shí),就好辦得多。

小報(bào)上的紐約通奸謀殺案里,露絲和亨利的情欲關(guān)系毀于法庭上的互相指控,凱恩小說(shuō)里發(fā)生在加州的通奸謀殺案,其男女主角的愛(ài)情幾乎也要?dú)в诨ハ嗟臍埡透姘l(fā)。挽救這驚悚都市愛(ài)情敘事詩(shī)于小說(shuō)結(jié)尾的,是那個(gè)凱旋般的雙雙自殺。這自殺不在假定敘事者的視角之內(nèi),但你若相信自殺會(huì)成功,你就相信城市里仍然有愛(ài)情。

那個(gè)“小報(bào)謀殺案詩(shī)人”(A poet of the tabloid murder)的說(shuō)法,來(lái)自文學(xué)評(píng)論家埃德蒙·威爾遜。有一天,紐約作家沃爾特·李普曼跑來(lái)告訴凱恩,說(shuō)他自己早上去看庭審——那是個(gè)奇異的感覺(jué),當(dāng)你聞到那個(gè)女人身上的氣味、擦過(guò)她的衣角,卻確切地知曉,這個(gè)女人即將被送上電椅。凱恩聽(tīng)到這個(gè)說(shuō)法,大概就像是聽(tīng)到詩(shī)歌般的韻律在向他召喚。

故事中的人物、地點(diǎn)和事件純屬虛構(gòu),并非再現(xiàn)、也無(wú)意再現(xiàn)真實(shí)的人物、地點(diǎn)或事件。