最新章節(jié)

書友吧第1章

獻(xiàn)給

斯塔芙魯拉

在希臘語(yǔ)中的意思是“來自十字星座”,它也是我愛妻的教名。

此外,特別鳴謝埃利斯·安伯恩的卓越才華和專業(yè)知識(shí)。

一

好吧,老婆,也許我是個(gè)十分令人討厭的人,不過,當(dāng)你聽完我為了成功從一九三五年至今(一九六七年)所不得不經(jīng)歷的種種痛苦之后(盡管我也知道世界上每個(gè)人都有自己的痛苦),你就會(huì)理解,我的痛苦形式之所以特別,是因?yàn)槲覍?duì)所有我不得不對(duì)付的笨蛋過分敏感;為了成為一名高中橄欖球明星、一名大學(xué)生,我倒咖啡、洗餐具、爭(zhēng)搶橄欖球直至天黑、三天讀完荷馬的《伊利亞特》,所有這些事情都要同時(shí)做完。天哪,一個(gè)作家,他的“成功”遠(yuǎn)不像人們所說的是一種幸福的非凡成就,而是他本人厄運(yùn)的標(biāo)志。(迄今為止,沒人喜歡我使用破折號(hào),為了便于新一代文盲閱讀,我將使用常規(guī)標(biāo)點(diǎn)符號(hào)。)

還有,我所謂的痛苦來自這樣的事實(shí):人們變化太大,天哪,或者正如麥克盧漢[1]所說,不僅在過去的五年或十年里,而且在過去的三十年里,變化如此之大,我都認(rèn)不出他們是人了,也認(rèn)不出我自己是某種被稱為人類的真正成員。我依然記得,一九三五年,當(dāng)時(shí)成年男子雙手深深插入外套口袋,常常吹著口哨沿街溜達(dá),沒人注意他們,他們自己也不注意任何人。而且健步如飛,去工作,或者去商店,或者去見女朋友。如今,請(qǐng)告訴我,這些沒精打采四處閑逛的人們是干什么的?是不是因?yàn)樗麄冎涣?xí)慣于穿越停車場(chǎng)?是不是汽車使他們充滿虛榮,以至于他們走起路來像一群沒精打采的流浪漢,沒有一個(gè)特別可去的目的地?

戰(zhàn)前馬薩諸塞州秋天的夜晚,你總能看見一個(gè)家伙回家吃晚飯,他雙手握緊拳頭,深深埋在上衣側(cè)面的口袋里,吹著口哨,一邊獨(dú)自沉思一邊闊步行走,甚至不瞅一眼人行道上任何其他人。晚餐過后,你總能看見這同一個(gè)家伙沿著這同一條路匆匆忙忙外出,前往街角上的那家糖果煙雜店,或者去探望喬,或者去看一部電影,或者去臺(tái)球室,或者去工廠頂班,或者去見女友。如今在美國(guó)你再也看不見這種情景了,這不僅是因?yàn)槊咳硕奸_汽車,他們昂著愚蠢的腦袋,駕駛著愚蠢的機(jī)器,在種種交通的危險(xiǎn)和處罰中穿梭;而且也是因?yàn)槿缃駴]人低著頭,吹著口哨,走路漫不經(jīng)心。每個(gè)人都心懷負(fù)疚,看著人行道上的每個(gè)其他人,更糟糕的是,懷著好奇和虛假的關(guān)切去看別人,在某些情況下,是“趕時(shí)髦”,目的是“別錯(cuò)過每個(gè)機(jī)會(huì)”;而在那些歲月里,甚至常常放映華理士·勃利[2]的電影,雨天的早晨,他會(huì)在被窩里翻個(gè)身說:“哎呀,我還是繼續(xù)睡覺吧,反正我不會(huì)錯(cuò)過任何機(jī)會(huì)。”他永遠(yuǎn)不會(huì)錯(cuò)過任何一個(gè)機(jī)會(huì)。今天,我們聽說“對(duì)社會(huì)創(chuàng)造性的貢獻(xiàn)”,沒人敢在雨天睡上一整天,或者敢認(rèn)為他們真的沒錯(cuò)過任何機(jī)會(huì)。

我跟你說的那種吹口哨走路,是過去成年人在周六和周日走去馬薩諸塞州洛厄爾“德雷克特猛虎”球場(chǎng)的慣常樣子,他們只是去看孩子們的沙地橄欖球賽。十一月寒風(fēng)刺骨,他們,成年人和男孩們,站在球場(chǎng)邊線處;有些熱衷此事的人甚至在家里制作了一根邊線鏈,打兩個(gè)樁子,來測(cè)量十碼進(jìn)攻——也就是說,推進(jìn)的距離。在橄欖球比賽中,一個(gè)球隊(duì)如果推進(jìn)十碼,那么他們將又得到四次十碼進(jìn)攻的機(jī)會(huì);得有人滿球場(chǎng)奔跑,密切注意球賽進(jìn)展情況,當(dāng)球接近時(shí),精確測(cè)量還剩多少碼。為了達(dá)到這一目的,得有兩個(gè)人拿著邊線鏈的兩端,根據(jù)兩人的平行直覺,知道如何奔跑。如今,我懷疑,除大學(xué)里的數(shù)學(xué)家、測(cè)量家、木匠等專家以外,在曼荼羅[3]馬賽克般亂七八糟的世界里,是否還有人知道平行直覺是什么意思?

于是,這里來了這么一群無(wú)憂無(wú)慮無(wú)牽無(wú)掛的成人與小孩,甚至還有姑娘和不少母親,他們穿越德雷克特猛虎球場(chǎng)的草地,為的是觀看十三至十七歲男孩們比賽橄欖球,球場(chǎng)沒有球門柱,在起伏不平的田野里估摸著量出一百碼,一頭以一棵松樹為界,另一頭以一個(gè)樁子為界。

不過,一九三五年我的第一次沙地橄欖球賽大約在十月份舉行,觀眾很少:那是個(gè)周六的清晨,我的那幫人挑戰(zhàn)來自羅斯芒特的某某球隊(duì),對(duì),事實(shí)上是德雷克特猛虎隊(duì)(我們)對(duì)羅斯芒特猛虎隊(duì),到處都是猛虎隊(duì),我們?cè)诼宥驙枴短?yáng)報(bào)》上向他們挑戰(zhàn),我們的隊(duì)長(zhǎng)斯科奇奧·博爾迪尤在該報(bào)刊登了一篇小文章,由我做了修改:“德雷克特猛虎隊(duì),隊(duì)員十三至十五歲,本周六早晨在德雷克特猛虎球場(chǎng)或者任何一個(gè)球場(chǎng),挑戰(zhàn)任何一個(gè)十三至十五歲的橄欖球隊(duì)。”沒有任何正式的球隊(duì)俱樂部聯(lián)合會(huì),只是一群孩子,僅有一些大個(gè)子帶著邊線鏈和樁子前來正式測(cè)量總碼數(shù)。

在這場(chǎng)球賽中,盡管我也許是球場(chǎng)上歲數(shù)最小的隊(duì)員,但卻也是唯一的大個(gè)子,是橄欖球意義上的大個(gè)子,也就是說,粗壯的雙腿,熊腰虎背。我九次觸地得分,我們?cè)趤G了三分之后以六十比零贏了比賽。從那天早晨起,我就尋思,我這一輩子都將像那樣觸地得分,永遠(yuǎn)擋不住或者被擒抱摔倒;不過,接下來一周里有一場(chǎng)重要比賽,那幫經(jīng)常在波塔基特維爾[4]社交俱樂部我父親的臺(tái)球房和保齡球場(chǎng)里廝混的一些歲數(shù)稍大的家伙們決定要讓我們見識(shí)見識(shí)橄欖球賽的猛烈撞擊。他們(其中的某些人)要教訓(xùn)我們的理由很充分:我父親經(jīng)常把他們趕出俱樂部,因?yàn)樗麄儚膩頉]花五分錢喝一杯可樂或者玩一輪臺(tái)球,或者打一圈保齡球;他們只是泡在那里,抽著煙,伸長(zhǎng)腿,阻擋真正來娛樂的常客們的道路。我當(dāng)時(shí)還不太清楚未來會(huì)發(fā)生的事,那天早晨九次觸地得分之后,我沖進(jìn)我的臥室,用印刷體手寫了一條新聞大標(biāo)題和一則報(bào)道,宣布杜洛茲九次觸地得分,德雷克特六十比零大勝羅斯芒特!這份報(bào)紙,唯一的一份報(bào)紙,我三分錢賣給了我唯一的顧客尼克·里戈洛波洛斯。尼克是個(gè)病人,大約三十五歲,他喜歡讀我的報(bào)紙,因?yàn)樗麩o(wú)所事事,而且很快就要坐輪椅了。

大賽來臨了。正如我說過的那樣,那些手插在口袋里的成年男子,吹著口哨嘻嘻哈哈穿過田野來了,攜妻帶女,還有一幫幫其他的男人和男孩;他們都沿著邊線一字站開,觀看引起轟動(dòng)的德雷克特猛虎隊(duì)迎戰(zhàn)一支更強(qiáng)的球隊(duì)。

事實(shí)是,“臺(tái)球房”球隊(duì)的平均歲數(shù)是十六至十八歲。不過,我們這個(gè)隊(duì)里也有幾個(gè)粗野的男孩。我有艾迪博伊·比索內(nèi)做我的中鋒,他個(gè)頭大歲數(shù)也比我大,但不喜歡在守衛(wèi)區(qū)奔跑,而是喜歡在對(duì)陣開球線內(nèi)橫沖直撞,為帶球進(jìn)攻隊(duì)員打開缺口。他硬得像塊石頭,要不是他的學(xué)業(yè)平均成績(jī)都是E或者D,他很有可能日后成為洛厄爾高中橄欖球隊(duì)歷史上最偉大的線上球員之一。我的四分衛(wèi)是聰明強(qiáng)壯的小斯科奇奧·博爾迪尤,他傳球漂亮極了(后來也成了出色的棒球投手)。我還有另一個(gè)精瘦結(jié)實(shí)的男孩,名叫比利·阿陶德,他真的能撞倒對(duì)方帶球進(jìn)攻隊(duì)員,每當(dāng)他做到這一點(diǎn),他就會(huì)吹噓一個(gè)星期。我還有其他一些不太起作用的隊(duì)員,像迪基·漢普希爾,一天早晨,他實(shí)際上穿了他最好的禮服來打球(右邊鋒),因?yàn)樗⒓右粋€(gè)婚禮,生怕弄臟了他的禮服,所以不讓任何人碰他的衣服,他也不去碰任何人。我有G. J. 里戈洛波洛斯,他發(fā)火的時(shí)候相當(dāng)不錯(cuò)。為了這場(chǎng)大賽,我設(shè)法從現(xiàn)已銷聲匿跡的羅斯芒特猛虎隊(duì)招募了邦戈·鮑德溫,他很強(qiáng)壯。不過,我們都只有十三四歲。

一開球,我搶到球就跑,大齡男孩們蜂擁而上,把我壓在底下。我在人堆下緊抱著球,突然,十七歲的哈爾馬洛,在臺(tái)球房里被攆走的那個(gè)家伙,在眾多身體的掩護(hù)下猛打我的臉,一邊打一邊還對(duì)他的同伙說:“打這個(gè)杜洛茲的狗崽子!”

我父親就在邊線上,親眼目睹了這一情況,他一口口猛抽雪茄煙,來回踱步,氣得臉紅耳赤。(為了簡(jiǎn)單說明情況,我要像這樣寫一寫。)三次進(jìn)攻成死球,我們不得不踢懸空球,踢球時(shí),大孩子隊(duì)確保球門線的安全隊(duì)員往回跑了幾碼,這是他們第一次死球。我跟比索內(nèi)說了我被壓在人堆下時(shí)挨揍的事。他們贏了第一場(chǎng),大孩子隊(duì)里有人從地上爬起來時(shí)流鼻血了。每個(gè)球員都瘋了。

第二場(chǎng),哈爾馬洛中場(chǎng)得球,在他的左邊鋒位置開始輕松順利前進(jìn),他長(zhǎng)腿瘦高個(gè),在阻擊隊(duì)員很好的掩護(hù)下,以為他能一路順暢,甩掉這些球場(chǎng)新手。我貓著腰奔跑,漸漸趕了上去,我的身姿那么低,掩護(hù)他的隊(duì)員在拼命阻擊時(shí),以為我跌倒跪在了地上,他們散開了些,去攻擊我們隊(duì)的其他隊(duì)員,為哈爾馬洛開辟道路。我突然穿過那個(gè)缺口,對(duì)準(zhǔn)他的膝蓋,迎面撲去,撞得他仰面朝天往后倒退了十碼,橄欖球也落到了場(chǎng)外地區(qū),他一下暈了過去。

他失去了知覺,被抬下球場(chǎng)。

我父親高聲吶喊:“哈哈哈,誰(shuí)叫你揍十三歲的孩子,mon maudi crève faim!”(句子最后一部分是用加拿大法語(yǔ)說的,大概意思是,你這個(gè)該死的缺德鬼。)

二

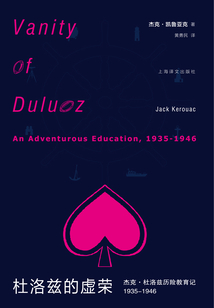

我忘了那場(chǎng)球賽的比分,我想我們贏了;即便我到波塔基特維爾社交俱樂部去弄個(gè)明白,我想不會(huì)有人記得,當(dāng)然也知道每個(gè)人都會(huì)說謊。我之所以深感苦澀,正如我所說的,如今“感到極其痛苦”,或者說理由之一,就是每個(gè)人都開始說謊了,因?yàn)樗麄冋f謊,所以他們想當(dāng)然地認(rèn)為我也說謊;他們忽視了這樣的事實(shí):我對(duì)許多事情的記憶極佳(當(dāng)然,我也會(huì)忘記一些事情,比如那場(chǎng)球賽的比分),不過,我認(rèn)為說謊是一種罪孽,除非因記憶欠佳而無(wú)意中說謊;當(dāng)然,作假證,冒充親眼目睹者是一種滔天罪行;不過,我的意思是,說謊在當(dāng)今世界上如此盛行(除其他原因外,應(yīng)該要感謝馬克思辯證法的宣傳和第三國(guó)際的手法),以至于當(dāng)一個(gè)人說了真話,每個(gè)人朝鏡子里看,看到的卻是個(gè)說謊的人,于是就認(rèn)為說實(shí)話的人也在說謊。(辯證唯物主義和第三國(guó)際的手法是布爾什維克共產(chǎn)主義的原創(chuàng)性手法,也就是說,如果你站在吹牛大王[5]這一邊,你就有權(quán)利說謊。)于是就有了那種可怕的新說法:“你在騙我。”我的名字叫杰克(“杜洛茲”)·凱魯亞克,一九二二年三月十二日我出生在馬薩諸塞州洛厄爾盧派因路九號(hào)。“啊,你在騙我。”我寫了這本《杜洛茲的虛榮》。“啊,你在騙我。”這就像那個(gè)女人,老婆,不久前她給我寫了一封信,其中寫到,請(qǐng)聽這個(gè):

“你不是杰克·凱魯亞克。不存在什么杰克·凱魯亞克。他甚至還沒有寫過書。”

這些書只是突然出現(xiàn)在計(jì)算機(jī)上,她也許在想,瘋狂的戴眼鏡的自以為大有學(xué)問的社會(huì)學(xué)家把它們編入了程序,給它們輸入了混亂的信息數(shù)據(jù),于是計(jì)算機(jī)就輸出完整的手稿,隔行打印,清清楚楚,出版商只要照樣印刷、裝訂、發(fā)行,裹個(gè)封面、印上廣告語(yǔ)即可;于是,這個(gè)不存在的“杰克·凱魯亞克”不僅可以從日本收到兩美元的版稅支票,而且還可以收到這個(gè)女人的來信。

現(xiàn)在,大衛(wèi)·休謨[6]是個(gè)大哲學(xué)家,從永恒的意義上來說,佛陀是對(duì)的,可是這有點(diǎn)扯遠(yuǎn)了。的確,我的軀體只不過是電磁引力場(chǎng),就像遠(yuǎn)處那張餐桌,此話一點(diǎn)不假;的確,從像慧能那樣的達(dá)摩法師這個(gè)意義上來說,思想真的不存在;不過,從另一個(gè)角度來看,因?yàn)橐粋€(gè)白癡的無(wú)知,這個(gè)不是“他”的“他”又是誰(shuí)呢?

三

我甚至還沒有開始發(fā)牢騷呢;不過別擔(dān)心,我不會(huì)喋喋不休的。我在這里發(fā)的牢騷是有關(guān)那個(gè)事實(shí):哈爾馬洛(或者不管他的真實(shí)姓名叫什么)罵我“杜洛茲的狗崽子”,這是褻瀆上帝的,他還偷偷打我嘴巴。可是,如今沒人會(huì)相信這種說法。如今沒人會(huì)雙手插在口袋里吹著口哨穿越田野或者甚至大搖大擺地走在人行道上。在忘記發(fā)牢騷之前很久,我吸毒,甚至逐漸相信,正如報(bào)紙照片里那些吸食強(qiáng)烈迷幻劑的人,他們坐在公園里,癡迷地凝視著天空,顯耀他們多么銷魂快樂,而實(shí)際上他們只是受害者,因?yàn)檠芎痛竽X神經(jīng)瞬間收縮而產(chǎn)生對(duì)外界必然事物感覺閉合(一種關(guān)閉)的幻覺,以為我根本不是杰克·凱魯亞克,我的出生記錄、我家人的出生記錄和血統(tǒng)記錄、我所擁有的剪報(bào)上有關(guān)我的運(yùn)動(dòng)記錄、我自己的筆記本和所出版的書籍,根本都不是真的,全都是謊言;我自己在夜間睡夢(mèng)中所做的夢(mèng)根本都不是真的,而是我醒著時(shí)候的臆想;我不是“現(xiàn)在的我”,我只是寄居于某人身軀里的一個(gè)暗探,假裝我是頭大象,穿越伊斯坦布爾,后面跟著許多當(dāng)?shù)厝恕?

四

所有打橄欖球的人都知道,最優(yōu)秀的橄欖球運(yùn)動(dòng)員來自沙地球場(chǎng)。比如約翰尼·尤尼塔斯[7],他甚至沒進(jìn)過高中;還有棒球運(yùn)動(dòng)中的貝比·魯斯[8]。我們從早期沙地球場(chǎng)練球比賽,發(fā)展到進(jìn)軍北部聯(lián)賽,與以希臘字母命名的校隊(duì)(北部聯(lián)盟黑豹隊(duì))進(jìn)行一些令人生畏的血戰(zhàn)。很自然,像利奧·布瓦洛那樣的加拿大人(此時(shí)在我隊(duì)里)與像蘇格拉底·楚利亞斯那樣的希臘人正面對(duì)陣,那將鮮血飛濺。我親愛的,那些星期六的早晨,鮮血會(huì)像在古希臘時(shí)代的戰(zhàn)斗中一樣飛濺。想象一下吧,普特西·克利阿卡羅洛波洛斯試圖繞過艾迪博伊或者越過瘋牛似沖鋒陷陣的阿爾·迪迪埃,在那個(gè)塵土飛揚(yáng)的瘋狂球場(chǎng)上順利推進(jìn)!這是加拿大人對(duì)陣希臘人。最有意思的是,這兩個(gè)球隊(duì)后來都成為洛厄爾高中橄欖球隊(duì)的核心。想象一下吧,我要試圖沖過俄瑞斯忒斯·格林格斯或者他的弟弟忒勒瑪科斯·格林格斯的防守!想象一下吧,克里斯蒂·凱拉基斯試圖越過高個(gè)阿爾·羅伯茨的手指?jìng)髑颍『髞恚@些沙地球場(chǎng)的比賽打得那么殘酷,星期六早晨我都害怕起床去球場(chǎng)露面。有些比賽在巴特利特初級(jí)中學(xué)的球場(chǎng)上進(jìn)行,我們這些小孩悉數(shù)到場(chǎng);有些比賽在德雷克特球場(chǎng)進(jìn)行,有些在圣麗塔教堂附近的奶牛場(chǎng)進(jìn)行。還有其他一些來自塞勒姆大街四周的幾支比較野蠻的加拿大人球隊(duì),他們從不與我們聯(lián)系,因?yàn)樗麄儾恢廊绾瓮ㄟ^報(bào)紙的體育版聯(lián)絡(luò)賽事;否則,我想如果他們的球隊(duì)聯(lián)合我們的球隊(duì),聯(lián)合城鎮(zhèn)周圍其他希臘人球隊(duì)或者甚至波蘭人球隊(duì)或者愛爾蘭人球隊(duì)……啊,我的天哪,換言之,用“古希臘時(shí)代的戰(zhàn)斗”來形容都不算貼切。

不過,這就當(dāng)作我在那里學(xué)打橄欖球的一個(gè)例子吧。因?yàn)槲蚁肷洗髮W(xué),但不知何種原因,我知道父親根本付不起學(xué)費(fèi),結(jié)果后來證明家境確實(shí)如此。而我呢,一心只想最終能踏進(jìn)校園,在校園的某個(gè)角落抽上一袋煙,身上穿著領(lǐng)尖釘有紐扣的套衫,像賓·克羅斯比[9]那樣,在月光下,沿著古老的公牛路,對(duì)著女生唱起小夜曲,就像大學(xué)生聯(lián)誼會(huì)里傳出母校校歌的旋律。這是我們的夢(mèng)想,在里亞爾圖劇院看戲和看電影的過程中慢慢編織起來的夢(mèng)想。再遙遠(yuǎn)一些的夢(mèng)想就是大學(xué)畢業(yè),成為保險(xiǎn)公司的一名大推銷員,戴著灰色氈帽,拎著公文包,在芝加哥下了火車,在月臺(tái)上在大城市嘈雜喧鬧的煙霧和煤煙中興奮激動(dòng)地?fù)肀О啄w金發(fā)碧眼的妻子。你可以想象一下,這種情況放在今天會(huì)是個(gè)什么樣子?空氣污染和其他污染、行政管理人員的腐敗、《時(shí)代周刊》的廣告,還有如今我們高速公路上汽車呼嘯疾馳,數(shù)以百萬(wàn)計(jì),沿著環(huán)形交通樞紐,進(jìn)進(jìn)出出,駛向各個(gè)方向,從精神愉悅的一種腐敗駛向另一種腐敗?隨后,我想象自己,大學(xué)畢業(yè)生,保險(xiǎn)業(yè)成功人士,在有鑲板的別墅里與妻子白頭偕老,屋子墻上掛著我在拉布拉多半島狩獵時(shí)成功獵獲的一個(gè)個(gè)駝鹿頭,白發(fā)蒼蒼的我從酒柜里取出波旁威士忌,細(xì)細(xì)品味,我為兒子祝福,接著又一次心臟病大發(fā)作(就像現(xiàn)在這樣,看來又要心臟病發(fā)了)。

當(dāng)我們?cè)趬m土飛揚(yáng)鮮血飛濺的賽場(chǎng)里尖叫著猛烈沖撞,我們甚至連想都沒想到我們都會(huì)卷入第二次世界大戰(zhàn),我們中的一些人陣亡,一些人負(fù)傷,剩余人二十世紀(jì)三十年代天真無(wú)邪的夢(mèng)想追求幾乎喪失殆盡。

我不愿細(xì)說我在洛厄爾高中第三年的情形,那時(shí)候年紀(jì)太小或者資歷尚淺的男生不能經(jīng)常上場(chǎng)比賽是很平常的事情,但是塔姆·基廷教練不讓我上場(chǎng),是因?yàn)楫?dāng)時(shí)我只有十五歲,他認(rèn)定我是個(gè)二年級(jí)學(xué)生,要把我“保留”到三四年級(jí)再派用場(chǎng)。另外,梅里馬克[10]這個(gè)地方還有點(diǎn)風(fēng)氣不正,因?yàn)樵诰毲蚧鞈?zhàn)時(shí),他使勁訓(xùn)練我,我也的確表現(xiàn)不俗,得了許多不易獲得的比分,而且在任何一場(chǎng)正式比賽中都可能有同樣出色的表現(xiàn);或者政治被卷入了其中,我父親對(duì)以上種種情況都不贊成,因?yàn)樗^于誠(chéng)實(shí),一九三年前后,洛厄爾市名人委員會(huì)前來詢問他是否愿意競(jìng)選市長(zhǎng),他回答說:“當(dāng)然愿意,我要競(jìng)選市長(zhǎng),不過如果獲勝,我一定要把所有的壞蛋騙子統(tǒng)統(tǒng)趕出洛厄爾,到那時(shí),洛厄爾城里就會(huì)一個(gè)人也不剩了。”

五

我只知道我高中四年級(jí)這段時(shí)期是怎樣度過的,你可以自己來判斷,假如你不理解,那就讓教練來判斷:我開始參加那年的第一場(chǎng)球賽只是因?yàn)槠ぐ!っ穬?nèi)拉科斯踝關(guān)節(jié)受傷。就算他是個(gè)優(yōu)秀機(jī)敏的帶球進(jìn)攻隊(duì)員,可是他個(gè)子太小,別人一撞,他就飛出去十英尺,他再機(jī)敏圓滑也不管用。不過,因?yàn)椴恢趺吹模叹氂X得他需要一個(gè)攔球阻擊隊(duì)員,一個(gè)像里克·皮埃特利卡那樣的“進(jìn)攻后衛(wèi)”,以及那個(gè)靈巧的小個(gè)克里斯蒂·凱拉基斯,于是,在開球守衛(wèi)區(qū)里就沒有我這個(gè)帶球進(jìn)攻隊(duì)員的表現(xiàn)空間。然而,作為進(jìn)攻后衛(wèi),在混戰(zhàn)中,我能壓低腦袋持球一下子前進(jìn)十碼,甚至不用抬頭看一眼;作為中衛(wèi),我能接住傳遞很糟糕的球,橄欖球從我身后“嗖”的過來,我只輕輕一轉(zhuǎn)身,就把球抓在手里,隨后又一旋身,便開始飛奔,一路跑到底。我承認(rèn)擋不住比爾·德芒斯那樣的四分衛(wèi)或者像凱拉基斯那樣的傳球。不知是何原因,他們非要用皮埃特利卡和梅內(nèi)拉科斯,我父親斷言一定有人接受了賄賂。“梅里馬克河流域腐敗城鎮(zhèn)的典型事例”,他說。除此之外,父親在洛厄爾并不太受歡迎,因?yàn)橹灰腥怂K麤Q不輕饒。有一次摔跤比賽弄虛作假,他就在勞里埃公園的淋浴房里扇了摔跤運(yùn)動(dòng)員一個(gè)嘴巴子。一個(gè)德高望重的希臘族長(zhǎng)因?yàn)榕c他爭(zhēng)論傳單的印刷價(jià)格,就被他抓住黑袍的袍邊,猛地推出印刷店。對(duì)里亞爾圖劇院的老板,他也干過同樣的事情,他管那個(gè)老板叫“一元當(dāng)千元的下流坯”。一幫加拿大裔“朋友”把他騙得生意破產(chǎn),他說一九八四年之前,梅里馬克河流域不可能清除腐敗。他已經(jīng)對(duì)市長(zhǎng)競(jìng)選委員會(huì)說過,他認(rèn)為如今誠(chéng)信實(shí)在太差!他辦了一份報(bào)紙名叫《聚光燈》,專門揭露市政廳里的賄賂丑聞。我們知道所有城市都一樣,但我父親是個(gè)特別誠(chéng)實(shí)和坦率的人。他只是個(gè)五乘五先生[11],身高五英尺七、體重二百三十五磅,然而他不怕任何人。他承認(rèn)我在棒球運(yùn)動(dòng)中是個(gè)劣等的擊球員,但是,在橄欖球中,他說幾乎沒有比我更出色的帶球進(jìn)攻球員了。弗朗西斯·費(fèi)伊——當(dāng)時(shí)波士頓學(xué)院和后來圣母大學(xué)的教練也有這種看法。事實(shí)上,費(fèi)伊教練來到我家,在客廳里與我父親進(jìn)行了交談。

他有充分理由感到痛心,因?yàn)闅v史記載將表明這一點(diǎn)。剛才說過,我開始了第一次球賽。讓我這樣說吧,首先,我們的陣容非常強(qiáng)大:大個(gè)子阿爾·斯沃博達(dá)打右邊鋒,他是立陶宛或者波蘭人,身高六英尺四,壯實(shí)得像頭牛,溫和得也像頭牛。忒勒瑪科斯·格林格斯(前面提及過)打右路阻截,綽號(hào)“公爵”,是偉大的俄瑞斯忒斯·格林格斯的弟弟,兄弟倆都是我所遇見的最堅(jiān)忍不拔、最消瘦、最誠(chéng)實(shí)的希臘人。實(shí)際上,公爵本人是我童年的朋友,在十二歲左右短短一個(gè)月時(shí)間內(nèi),我們就決定成為朋友,星期六晚上,從燈光閃耀的卡尼廣場(chǎng)出發(fā),兩人相互手臂搭著肩膀,散步一英里半。現(xiàn)在,公爵變成了一個(gè)文靜的人,不過體重二百一十五磅,像枚重磅炸彈,兩只黑眼睛顯得活潑愉快。休吉·韋恩打右后衛(wèi),大個(gè)子,體重二百二十五磅,來自富人居住的安多佛街,他默不出聲,舉止力大如牛。喬·梅利斯打中鋒,他是個(gè)波蘭人,身體強(qiáng)悍,聲音低沉,剃了平頭,主要擒抱阻截,后來被選為來年的球隊(duì)隊(duì)長(zhǎng),命中注定專打進(jìn)攻后衛(wèi),可以帶球進(jìn)攻整整三百碼。切特·雷夫打左后衛(wèi),他比較古怪,喜愛說話,十七歲,石頭一般硬實(shí),命中注定是洛厄爾球隊(duì)除我以外唯一受到一流大學(xué)校隊(duì)拼命爭(zhēng)搶的隊(duì)員(他受到了佐治亞大學(xué)的青睞)。吉姆·唐寧打左內(nèi)邊鋒,他是個(gè)愛爾蘭人,身高六英尺四,懶懶散散。哈里·基納打左邊鋒,他速度快,善于防守,骨頭堅(jiān)硬。

于是,我開始了那年第一場(chǎng)球賽,與“格林菲爾德高中”(這是我談到的記錄,整整一年的記錄)(一場(chǎng)一場(chǎng)地談)對(duì)陣,兩次持球觸地得分被宣布無(wú)效,整場(chǎng)球賽中實(shí)際七次十碼進(jìn)攻,五次有效。每次進(jìn)攻平均推進(jìn)約十碼,有一次推進(jìn)了二十碼,離持球觸地得分僅幾英寸,凱拉基斯贏得了持球過線得分的殊榮(他是個(gè)叫號(hào)隊(duì)員[12])。

該賽季的第二場(chǎng)球賽,盡管我在第一場(chǎng)球賽中表現(xiàn)出色,但是梅內(nèi)拉科斯(梅尼)的踝關(guān)節(jié)已經(jīng)痊愈,在馬薩諸塞州西部加德納高中的比賽中,他開始取代我的位置,我只能在最后兩分鐘上場(chǎng),只兩次持球,但每次都第一次進(jìn)攻受阻,各推進(jìn)十二和十三碼,撞得鼻子流血,球賽結(jié)束后,吃了些“謝爾城”冰淇淋(加德納生產(chǎn)的)。

(洛厄爾輕而易舉贏了那頭兩場(chǎng)球賽。)

第三場(chǎng)一開始,我甚至沒上場(chǎng),只在最后半場(chǎng)才被派上場(chǎng),與“伍斯特古典”隊(duì)對(duì)陣;我截獲對(duì)方踢的懸空球后,持球穿越整個(gè)球隊(duì)奔跑六十四碼觸地得分;隨后撞倒對(duì)方兩次試圖持球觸地得分,每次大約二十五碼;持球僅七次,每次平均推進(jìn)二十碼六。這是報(bào)紙報(bào)道的記錄。(洛厄爾也贏了那場(chǎng)球。)

不過,洛厄爾的“嚴(yán)重考驗(yàn)”來了,那是與“曼徹斯特”隊(duì)對(duì)陣,即便在那時(shí),我也不是個(gè)大英雄般的“一開始就上場(chǎng)的隊(duì)員”,而是坐冷板凳;不過此時(shí)看臺(tái)上學(xué)校的孩子們開始反復(fù)呼喊“我們要杜洛茲!我們要杜洛茲!”你弄得懂或者說得清他們?yōu)樯赌菢雍艉皢幔课抑荒茏诎宓噬希劭茨切┎顒抨?duì)員趾高氣揚(yáng),奔跑跳躍,皮埃特利卡小腿扭傷,在別人攙扶下一瘸一拐走出場(chǎng)地時(shí),沒忘記英雄般地脫去防護(hù)帽,以便讓每個(gè)觀眾看清他悲壯的頭發(fā)在秋天的微風(fēng)里飄動(dòng)。作為一個(gè)猛打猛沖的進(jìn)攻后衛(wèi),他確實(shí)奮力開路,胖乎乎的像頭老奶牛,但是如果沒有比爾·德芒斯為他在前面堅(jiān)定不移地默默阻截,他不可能及時(shí)到達(dá)爭(zhēng)球線打開缺口。不管曼徹斯特隊(duì)如何自吹自擂,如何被人過高評(píng)價(jià),洛厄爾高中還是以二十比零贏了比賽,我只是在最后一刻才被允許持球一次,四分衛(wèi)叫號(hào)隊(duì)員要求邊線佯攻,而我卻想一竿子到底,于是,我被眾人阻截壓在底下,“我們要杜洛茲”的呼喊聲消失了,一分鐘或不到一分鐘后球賽結(jié)束了。

我承認(rèn),在那場(chǎng)球賽里(二十比零),無(wú)論從哪個(gè)角度看,他們都不需要我;可是,第五場(chǎng)我一開始也沒上場(chǎng),只被允許打四分之一場(chǎng),在這期間,我三次持球觸地得分,一次被宣布無(wú)效,這場(chǎng)球賽我們與基思私立中學(xué)對(duì)陣,我們四十三比零取勝。不過,這很容易理解,如果你懂橄欖球的話,無(wú)論是剛懂還是以前就懂,此時(shí)波士頓學(xué)院弗朗西斯·費(fèi)伊的團(tuán)隊(duì)正在暗地里悄悄地觀察我,他們已經(jīng)準(zhǔn)備去圣母大學(xué)執(zhí)教了,換言之,我已經(jīng)逐漸受到美國(guó)橄欖球最高階層的關(guān)注,更有甚者,波士頓《先驅(qū)報(bào)》[13]在那周的體育版發(fā)了一則大標(biāo)題新聞,放在頭條,標(biāo)題是“杜洛茲是洛厄爾第十一高級(jí)中學(xué)的第十二人”,不管你如何分析,這條新聞都很奇怪。即便我自己十六歲,思想天真純樸,我也在暗自懷疑一定是哪里出了差錯(cuò),我不能(或者不會(huì))完全相信我父親偏袒的斷言。有時(shí),塔姆·基廷教練似乎用一種冷淡俗氣遺憾的目光看我,我覺得,盡管他對(duì)我明顯的爆發(fā)力熟視無(wú)睹,但他已經(jīng)沒法阻止橄欖球高層對(duì)我的關(guān)注。到了此時(shí),我父親已經(jīng)火大了。有位體育新聞?dòng)浾呙袉獭たɡ瓭h,弗朗西斯·費(fèi)伊任教期間,他成了圣母大學(xué)的公關(guān)部主任,隨后成了美國(guó)橄欖球聯(lián)盟“波士頓愛國(guó)者”[14]隊(duì)的主席;他開始在他的體育專欄里暗中贊譽(yù)我“數(shù)據(jù)不會(huì)說謊”。甚至有位憎恨我父親的不友好的體育新聞?dòng)浾咭矊懳摇翱瓷先ァ毕駛€(gè)橄欖球運(yùn)動(dòng)員。這難道不叫人高興嗎?

六

下一場(chǎng)與“莫爾登”隊(duì)的比賽是那年馬薩諸塞州高中橄欖球巨人們之間的一場(chǎng)對(duì)決,盡管我承認(rèn)“林恩古典”隊(duì)比我們兩個(gè)隊(duì)都厲害。莫爾登那些人高馬大粗壯結(jié)實(shí)的后衛(wèi)和阻截隊(duì)員的眼睛下面都抹了油脂,看上去像出戰(zhàn)前臉上涂了顏色的易洛魁人[15],整個(gè)下午,他們與我們零比零打了個(gè)平手(我仍然要說艾迪博伊·比索內(nèi)應(yīng)該到場(chǎng),但是教練告訴我他的學(xué)習(xí)成績(jī)不太好,幾場(chǎng)訓(xùn)練賽之后,他們把他送回了家,在訓(xùn)練賽中,他狠狠攻擊了每個(gè)男孩,他也能狠狠攻擊每個(gè)成年男人)。與莫爾登比賽的那整個(gè)下午,幾乎沒人一直持球。不過,我們陣容強(qiáng)大,有斯沃博達(dá)、韋恩、雷夫、唐寧、梅利斯、格林格斯等,不能容忍他們囂張跋扈。那天下午,我是否持球,是否開始就上場(chǎng),是否只打四分之一場(chǎng),其實(shí)都沒多大差別;這是一場(chǎng)防守戰(zhàn),像打乒乓球那樣把球傳來傳去:十分枯燥,可是饒有興趣的觀眾們依然認(rèn)真觀看。

這個(gè)賽季我唯一的差錯(cuò)發(fā)生在與林恩古典隊(duì)的交鋒中:他們?cè)诹侄髁攘愦驍×宋覀儯侨绻覜]有因?yàn)槭种杆麐尩拇蚧谇蜷T線丟了那個(gè)該死的傳球,那個(gè)凱拉基斯直接傳過來并確實(shí)到了我手里的球,我們也許可以贏一球,或者打個(gè)平手。我永遠(yuǎn)沒法擺脫丟那個(gè)傳球的負(fù)疚感。如果橄欖球比賽不用橄欖球,而是用一只上好的松軟襪子,就像你十歲時(shí)玩的那種,那就好了。事實(shí)上,我習(xí)慣在奔跑時(shí)一只手持橄欖球,而且經(jīng)常失球,這也許是教練不喜歡的惡習(xí)之一。但這是我能拼命奔跑,用徑賽運(yùn)動(dòng)員的能力躲閃對(duì)方防范的唯一方法,不管怎么說,我并不比其他人多失球。

“莫爾登”賽事結(jié)束后,緊接著是一場(chǎng)在新不列顛康涅狄格進(jìn)行的荒唐比賽。比賽前一天晚上,我們大隊(duì)人馬,所有隊(duì)員都在賓館套房里尖聲吶喊,雖然沒像如今孩子們必做的那樣喝啤酒或其他飲料,但是沒有機(jī)會(huì)像星期五晚上在家里那樣睡覺,所以我們徹底輸了那場(chǎng)球。(有些人偷偷溜出去跳舞。)

所以此時(shí),所有人都很沮喪,隊(duì)里的大牌參賽隊(duì)員,那些英雄們都很沮喪,在康涅狄格荒唐的結(jié)局之后不得不歇著了;我呢,留下來與一群替補(bǔ)隊(duì)員在雨中的泥潭里面對(duì)納舒厄(我父母的家鄉(xiāng))的球隊(duì),正如我所說,這就是他們?nèi)绾螌?duì)待我的一個(gè)例子。比賽結(jié)束之后,注意……嗯,等一會(huì)兒。這是我參加過的最慘烈的一場(chǎng)球賽,就是這場(chǎng)球賽讓費(fèi)伊教練下了決心,也引起了哥倫比亞大學(xué)陸·利貝爾對(duì)我的關(guān)注,還有其他學(xué)校,比如杜克大學(xué)。很自然,英雄們?cè)诶卓怂剐菹⑾凑羝。议_始了這場(chǎng)比賽,在有一股讓人不舒服的甜味的泥潭里,面對(duì)許多人高馬大強(qiáng)壯彪悍的希臘、波蘭、加拿大和新英格蘭的男孩,與他們相互碰撞,直至我們?nèi)紳L了一身爛泥,面目全非,緊身運(yùn)動(dòng)衣上的號(hào)碼也無(wú)法辨認(rèn)。報(bào)紙集中報(bào)道了賽事的得分情況,納舒厄隊(duì)十九比十三勝出,但沒有密切注意推進(jìn)的距離,因?yàn)槁宥驙栮?duì)總共推進(jìn)一百四十九碼,我低頭猛進(jìn),獨(dú)自推進(jìn)了一百三十碼,包括一次六十碼持球跑動(dòng)進(jìn)攻,后來從身后被一個(gè)長(zhǎng)腿邊鋒抱住,但還是手臂夾住傳球跑動(dòng)進(jìn)攻,完成十五碼持球觸地得分。由于場(chǎng)地打滑,雙方都有失誤,踢懸空球受阻,滑入邊線上觀眾張開的雙臂里,然而,這場(chǎng)球賽在我的記憶中一直是我參與的所有比賽中最美好最有意義的,因?yàn)槲遥ㄅc德芒斯一起)承擔(dān)了沒人夸耀的最吃重的任務(wù),這種角色只有懂行的觀眾才會(huì)為其鼓掌,球賽中悶聲不響?yīng)氉源罅ν七M(jìn)的骨干球員,灰頭垢面嘴唇流血,這種夢(mèng)幻般情景可以使人想起舊時(shí)新聞短片中雨天里吉珀[16]和阿爾比耶·布思[17]的比賽。

當(dāng)然,如果按正常陣容上場(chǎng),我們是能夠贏得這場(chǎng)比賽的,沒有一個(gè)隊(duì)是一人球隊(duì),可是沒辦法,那些英雄們不喜歡雨天的爛泥。

那天晚上在家里,我在睡夢(mèng)中醒來,肌肉痙攣,俗名“查利抽痙”,我痛得尖聲叫喊:我拼盡全力瘋狂地在溜滑的賽場(chǎng)上大力推進(jìn),吸引多半對(duì)手朝我猛力沖撞之后,在雷克斯卻沒人為我提供蒸汽浴!

(但是十天以后即將舉行的感恩節(jié)橄欖球大賽上有人試圖從中作梗?)

七

好吧,感恩節(jié)橄欖球大賽如期舉行,冤家路窄,洛厄爾對(duì)“勞倫斯”,零度氣溫下的賽場(chǎng)像堅(jiān)冰一樣硬。這時(shí),“英雄們”準(zhǔn)備上場(chǎng)了,沒我就開始了比賽。電臺(tái)實(shí)況轉(zhuǎn)播,一萬(wàn)八千人觀戰(zhàn),英雄們得炫耀一番。我坐在長(zhǎng)凳邊的稻草堆上,就像他們用法語(yǔ)說的那樣,mon derrière dans paille(我的屁股在草堆上)。上半場(chǎng)結(jié)束了,什么分也沒得。下半場(chǎng)他們琢磨也許需要我,于是就把我算在里頭。(也許他們覺得我在納舒厄場(chǎng)球賽中表現(xiàn)得那么糟糕,沒人會(huì)在乎我。)所以上場(chǎng)后一度沒人把我當(dāng)回事,勞倫斯隊(duì)有個(gè)男孩用其意大利人肉乎乎的手幾乎勾倒了我。不過,幾招過后,凱拉基斯越過幾個(gè)邊鋒的手從空中快速傳給我一個(gè)三碼高球,我接住球,一轉(zhuǎn)身沿著邊線猛撞猛鉆,頭忽低忽高,歇一歇,跑一跑,唐寧的阻截非常漂亮,還有另外一名隊(duì)員也不錯(cuò),我跌跌撞撞一路奮進(jìn),推進(jìn)了十八碼,即將到達(dá)球門線的時(shí)候,勞倫斯隊(duì)的一個(gè)家伙撞擊我,抱住我,不過我掙脫了他的雙臂,撲倒在地,拿到這場(chǎng)球賽中唯一的持球觸地得分。比賽結(jié)果是八比零,因?yàn)楣铩せ{已經(jīng)攔截過一次勞倫斯隊(duì)踢的懸空球,抓住戰(zhàn)機(jī)在球門區(qū)安全得兩分[18]。不管怎么說,我們已經(jīng)能夠以二比零獲勝了。我們守住了對(duì)陣開球線。球賽結(jié)束時(shí),球場(chǎng)上一片嘈雜喧鬧。我立刻當(dāng)著賽場(chǎng)上所有其他人的面跑進(jìn)更衣室,以便能盡快更衣,回家趕上感恩節(jié)正餐;除皮埃·梅內(nèi)拉科斯以外,還有誰(shuí)會(huì)在洛厄爾高中的更衣室里罵罵咧咧,亂踢他的頭盔,好像我們輸球似的?他罵街,是因?yàn)楸緢?chǎng)球賽拿到唯一持球觸地得分的人是我而不是他。

那么,你就去享受觀眾的歡呼吧!

幾天后,弗朗西斯·費(fèi)伊來到我家,接著來了陸·利貝爾的人;皮埃·梅內(nèi)拉科斯得到了佛蒙特州諾威奇大學(xué)拋來的橄欖枝。

所以,老婆,盡管我可能因此而不快,我確實(shí)是不愉快,可是自助者天助,上帝給了我一個(gè)機(jī)會(huì)。

與此同時(shí),可憐的老爸,待在家,火雞,櫻桃餡餅,免費(fèi)讓人打保齡球,現(xiàn)在好了,我的大學(xué)夢(mèng)即將實(shí)現(xiàn)。

可我還是要說,這意味著什么?盡管所有這些比賽記錄在稱為資料庫(kù)的報(bào)紙檔案里都有記載,你也許還會(huì)說我在自吹自擂橄欖球藝;我承認(rèn)我自吹自擂,但我不認(rèn)為這是在吹牛,因?yàn)榇蹬S惺裁从茫鐐鞯勒咚f:“虛幻的虛幻……一切都是虛幻。”你拼死奮斗自掘墳?zāi)梗挥绕涫巧踔猎谀闳ナ酪郧埃推此缞^斗自掘墳?zāi)梗莻€(gè)墳?zāi)沟拿纸小俺晒Α保莻€(gè)墳?zāi)沟拿纸谐兜ㄔ挕?

注釋

[1]Marshall McLuhan(1911—1980),加拿大傳播理論家,著有《人的延伸:媒介通論》等。

[2]Wallace Beery(1885—1949),美國(guó)演員,主演過《珍寶島》等眾多影片。

[3]Mandala,佛教和印度教中夢(mèng)里所見的、代表做夢(mèng)者追求完美的曼荼羅。

[4]Pawtucketville,美國(guó)馬薩諸塞州一地名。

[5]Bullshivitsky,與前面Bolshevist(布爾什維克的)諧音,以示幽默。

[6]David Hume(1711—1776),蘇格蘭經(jīng)驗(yàn)論哲學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、歷史學(xué)家和隨筆作家,著作有6卷本《英格蘭史》等。

[7]Johnny Unitas(1933—2002),美國(guó)職業(yè)橄欖球運(yùn)動(dòng)員,曾被美國(guó)橄欖球協(xié)會(huì)評(píng)為1959、1964、1967年最有價(jià)值的運(yùn)動(dòng)員。

[8]Babe Ruth(1895—1948),美國(guó)棒球運(yùn)動(dòng)員,是美國(guó)文化中最偉大的體育明星之一。

[9]Bing Crosby(1904—1977),美國(guó)歌手、演員,代表歌曲有《白色的圣誕節(jié)》等。

[10]Merrimack,美國(guó)東北部河流,源出新罕布什爾州中部的懷特山脈。

[11]Mister Five-by-Five,原為一首1942年的流行歌曲,描述了一個(gè)五英尺高、五英尺寬的大塊頭。此處用來形容父親的身材。

[12]示意改變打法及形式的隊(duì)員。

[13]Boston Herald,創(chuàng)建于1846年,是美國(guó)歷史最悠久的日?qǐng)?bào)之一。

[14]現(xiàn)更名為“新英格蘭愛國(guó)者”(New England Patriets)。

[15]Iroquois,北美印第安人的一支。

[16]George Gipp(1895—1920),美國(guó)圣母大學(xué)著名橄欖球運(yùn)動(dòng)員。

[17]Albie Booth(1908—1959),美國(guó)耶魯大學(xué)橄欖球明星。

[18]傳球在球門線上或端區(qū)內(nèi)成為死球。