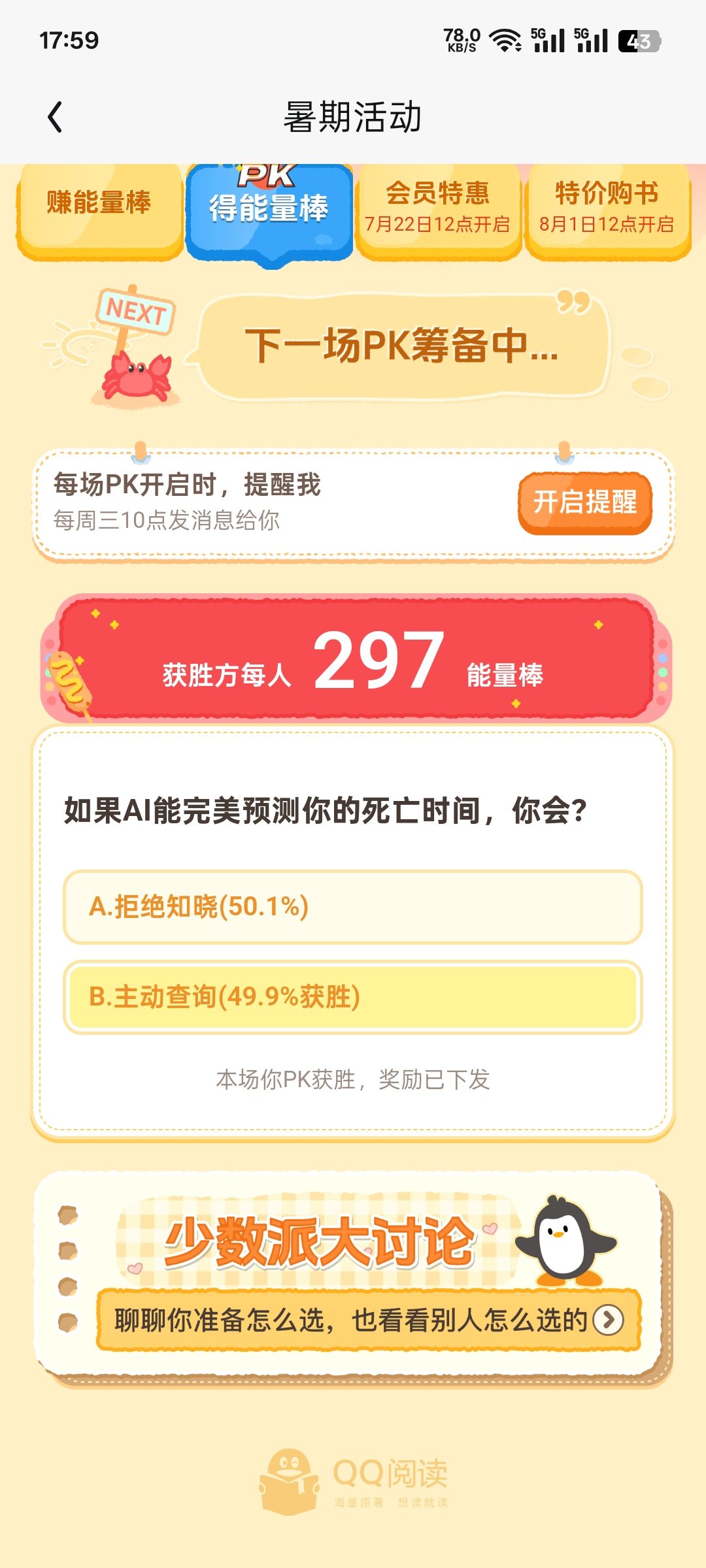

第一周的PK以0.2%的優勢獲勝!

第一周的PK以0.2%的優勢獲勝!

對于預測我的死亡時間還是很想知道的,所以我選擇B,主動查詢。

因為:

1.心理學上看,人類天生喜歡掌控自己的生活,知道死亡時間或許能讓人更好地規劃未來,減少不確定性帶來的不安,減少對未知的恐懼。能讓人感覺對生命有了“規劃權”,例如安排未完成的事宜、修復關系或追求人生目標。

2.從哲學角度來看,死亡是生命的必然結局。死亡時間的明確可能促使人們重新評估生活方式。哲學家如海德格爾提出“向死而生”,認為意識到生命的有限性可激發更真實的存在方式。

3.而現實呢,絕癥患者可能通過剩余時間預估來選擇治療方式 ,或處理法律、財務事宜。家人或朋友可能希望利用最后的時間表達愛意或告別,減少遺憾。

如果我知道我的死亡時間,我會對“如何度過余生”做出更果斷的選擇:減少無效社交、瑣碎事務,聚焦真正重要的人和事( 如家庭、未完成的夢想) 。可能更敢挑戰極限( 登山、創業) 。我可能選擇遠離消耗精力的泛泛之交,也可能主動擴大社交圈,嘗試建立更深的聯結。遺囑、保險、財產分配可能提前完成,避免臨終混亂。若壽命預測較短,可能拒絕高風險治療以追求生活質量;若預測較長,可能更重視健康投資( 如定期體檢) 。

實際上,死亡時間的“不可知性”或許是生命的保護機制——它迫使我們在不確定中平衡計劃與當下。知曉終點可能讓一些人活得更清醒,也可能剝奪意外帶來的驚喜( 如突然的好轉、偶遇的機遇) 。正如心理學家歐文·亞隆所言:“雖然死亡會摧毀我們,但對死亡的思考卻能拯救我們。”

有一部電影是說知道死亡時間的,可以去搜搜看。

2025.7.17.18:34評