- 方舟與白鴿:普魯斯特影像集

- (法)帕特里西亞·芒特—普魯斯特 米蕾葉·納杜雷爾

- 3054字

- 2021-10-15 20:37:37

阿道夫大叔和粉衣女郎

瑪德萊娜·勒邁爾畫的玫瑰裝點著洛麗·海曼的兩幅肖像。她是位半社交女郎,曾經是路易·韋伊的相好,啟發普魯斯特創造了奧黛特·德·克雷西這個人物。

外祖父納特·韋伊是位金融家,他的父親是巴魯赫·韋伊,曾經是符騰堡的陶瓷商,母親是薩拉·納當。巴魯赫離開阿爾薩斯來到巴黎,開了一家陶瓷店。薩拉在生下納特后就去世了,于是他父親續弦娶了薩拉的妹妹。這第二次婚姻便生了路易,即馬塞爾最喜歡的外叔祖父;他在奧德伊擁有一幢別墅,他將是接待粉衣女郎的外叔祖父阿道夫的原型。路易·韋伊(1816—1896)在1844年與愛彌兒·奧彭海姆結婚,她是漢堡一位富有銀行家的千金。這位妻子在1870年去世,沒有留下一兒半女。此后他過著快樂單身漢的日子,經常造訪被拿破侖三世奉為時尚的水城,喜歡青樓女子的陪伴,收藏女演員的照片。馬塞爾·普魯斯特也有這種喜愛照片的情趣。路易·韋伊接受過法律教育,但更喜歡從事金融行業。他是一位紐扣制造商,在魚市街14號之二開了一家銷售店。他先買下了奧德伊別墅,然后又在奧斯曼大街102號買下一幢投資樓房,而人卻仍住在藍色街。在他妻子去世后,便隱居到奧德伊,到了離世之前,他住到了奧斯曼大街102號。1896年,他死于肺炎,臨終的房間正是后來普魯斯特所居住的房間。他的放蕩生活一直過到墳墓中:他叮囑下葬時不用鮮花。不過他的舊相好洛麗·海曼還是給他送上了一個花環。普魯斯特夫人將花環與棺材一起埋葬于拉雪茲神父公墓。路易的侄子喬治·韋伊和侄女讓娜·韋伊—普魯斯特繼承了他的財產。喬治比讓娜年長兩歲,學過法律,他和妹妹一樣也死于尿毒癥,就在妹妹死后一年的1906年。他就住在奧斯曼大街102號。

納特·韋伊(1814—1896),馬塞爾的外祖父,保羅·納達爾攝,1892年12月21日。

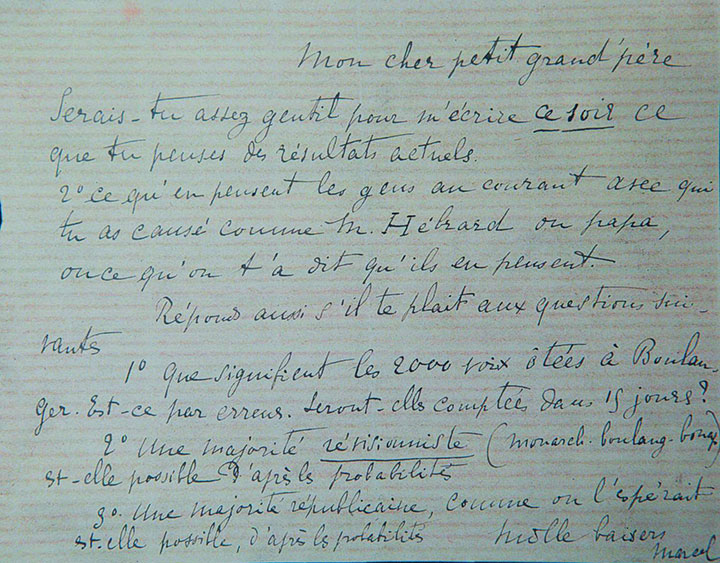

馬塞爾給“親親愛愛的外祖父”的一封信,1889年9月23日,星期一,談及當時的政治問題。

喬治·韋伊(1847—1906),馬塞爾的舅舅,納達爾攝,1906年1月3日。

喬治·韋伊夫人,閨名為阿梅莉·烏爾曼(1853—1920),納達爾攝。其夫逝世后,她成為奧斯曼大街102號的主人。普魯斯特后來就住在這里。

馬塞爾·普魯斯特從1906年12月底住進這幢樓房。1905年12月和1906年1月,他在索利耶醫生的診所療養,從8月到12月又到凡爾賽的水庫公寓居住。在其母親過世后,他最終離開了庫塞勒街45號的公寓。他父母從1900年起一直住在那里。他父母起先住在瑪爾舍布大街9號,從馬塞爾的弟弟羅伯特出生,即1873年開始。1919年,喬治·韋伊的遺孀將奧斯曼大街102號房屋賣給了瓦蘭—貝尼埃銀行。馬塞爾便在羅朗—皮夏街的雷雅娜家暫住。

是年10月1日,轉居哈姆林街44號,這將是他最后的居所,他于1922年11月18日在此逝世。

在韋伊家族的親戚關系中,有一位阿道爾夫·克萊米約,即普魯斯特的舅公,他是共和政府的司法部部長,在他任上廢除了殖民地的奴隸制。他是讓娜·韋伊的證婚人。其夫人開設了一個沙龍,正如未來小說中的維爾巴里西斯夫人。在猶太市民階層中,混合通婚更容易被人接受。韋伊—普魯斯特夫人拒絕皈依天主教,但讓她的兩個孩子受了洗禮。

韋伊家族住在小鎮魚市街40號之二。《追憶》中的“40號之二”位于瑪爾舍布大街,而阿道爾夫舅公就住在那里。納特·韋伊與阿黛爾·本卡斯特爾結婚,她是貢布雷的外祖母這個人物的靈感來源,以其文化修養、彈奏鋼琴,以及對塞維尼夫人的熱愛為特征。馬塞爾與他的外祖父和外祖母保持著親密的關系,正如他童年和青少年時的信件所證明的那樣,雖然信件中有隨處可圈的拼寫錯誤,但言辭熱烈。這位外祖母于1890年1月去世。他的祖母則謝世于1889年3月。馬塞爾從未見過他的祖父,因為路易·弗朗索瓦·瓦倫丹·普魯斯特逝世于1855年。當他隨家人來到伊利耶度假時,他祖母就住在朝向教堂廣場的公寓里。從那里可以看到村民們來來往往,而不是書中所說的從萊奧妮姑媽的房間,因為姑媽的房間朝向圣靈街,即如今的普魯斯特大夫街。他祖母的閨名叫弗吉尼婭·托爾舍。她生了兩個孩子,伊麗莎白生于1828年(卒于1886年),阿德里安生于1834年(卒于1903年)。

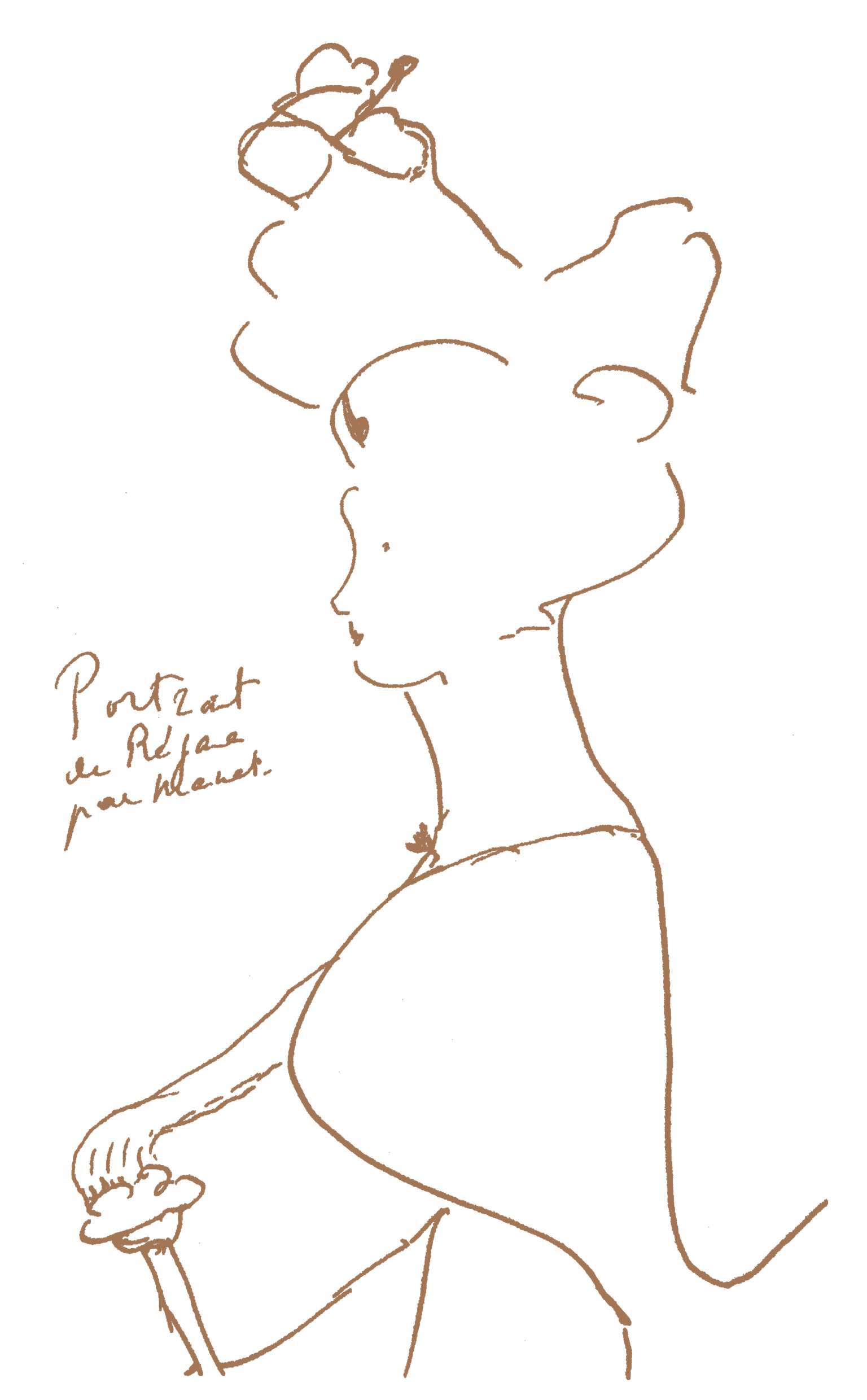

“馬奈風格”的雷雅娜的素寫,馬塞爾·普魯斯特作。1919年6月至10月普魯斯特正是暫住在這位女喜劇演員家里。瑪爾舍布大街9號內院景色。

納特·韋伊夫人,閨名為阿黛爾·本卡斯特爾(1824—1890),馬塞爾(最親愛)的外祖母。納達爾攝。

庫塞勒街45號公寓的門廳,全大理石地面。

阿德里安和羅伯特·普魯斯特在庫塞勒街45號公寓陽臺上,位于蒙梭街街角,約為1900年。

羅伯特和馬塞爾在祖母兩側,祖母閨名為弗吉尼婭·托爾舍,1877年。

“貢布雷的鐘樓”

從老遠就能看到圣伊萊爾街的鐘樓,在貢布雷還沒有出現的地平線上,就能看到它那令人難忘的面容。復活節的那個星期,當火車將我們從巴黎送來時,我父親從車上就看見了它,鐘樓輪番劃過天際的每一道折痕,鐘樓頂的小小鐵制風信鴿朝著四方八方轉動。父親對我們說:“好啦,快把毯子都收起來,咱們到了。”有一次,我們到離貢布雷很遠的地方散步,有一段道路很狹窄,旋而豁然開朗,眼前出現一大片平地,四周被枝丫參差的森林團團圍住,只見圣伊萊爾鐘樓那細巧的塔尖,獨自冒出在樹梢之上;它是那么纖細,那般粉紅,似乎是某只仙指在天空中劃出的景致,只想給這個景色,給這幅畫卷以自然的格調,打上小小的藝術印記,留下這唯一的人類指點。再靠近些,就能看到方形塔樓的殘余部分了。半毀的塔樓要稍稍矮些,仍擁立在鐘樓一旁;尤其令人驚嘆的是塔身石塊上那暗紅和灰暗的色調。在秋霧凄迷的早晨,在葡萄園的雷雨紫氣之上,升騰起一塊近乎純凈的葡萄藤紫色的廢墟。

《在斯萬家這邊》,第一卷,2

根據觀察點和季節的不同,有時會和周邊樹木的翠綠渾然一體。

圣雅克教堂神秘的鐘樓(《追憶》中的圣伊萊爾)在不同時代的外景。

教堂呈四方形,體積碩大,高高的扶垛,建于15世紀末。

“萊奧妮姑媽”

在隔壁房間,我聽到姑媽在獨自低聲自語。[……]片刻之后,我進去與她親吻;弗朗索瓦絲正在泡茶。或者有時姑媽感到心神不寧,就吩咐以藥代茶。這時就得由我負責從藥袋里把一定量的椴花茶倒進一只小碟,然后浸入沸水中。干燥的花梗彎曲成任性的樊籬,在纏繞中綻開許多蒼白的花朵,仿佛有一位畫家將它們安排就緒,使之以最完美的裝飾方法展示出來。[……]在她床的一側有個檸檬木的黃色立柜,還有一張桌子,既當藥案又當供桌,桌上供著一尊圣母像,還有一瓶維希圣泉水,桌上還放了幾本禱文和一些藥方,在床邊祈禱和服藥所需的一切都一應俱全,既不耽誤服藥也不忘記晚禱。床的另一邊貼近窗戶,街景盡收眼底。她從早到晚都在閱讀,像波斯王公那樣打發時光,批閱著貢布雷那既日常又遠古的史事,然后再和弗朗索瓦絲一起評說。

《在斯萬家這邊》,第一卷,2

于勒·阿米奧夫人,閨名伊麗莎白·普魯斯特(1828—1886),“貢布雷”中萊奧妮姑媽的原型。

圣母像,椴花茶杯,禱文和維希圣泉水。

伊利耶—貢布雷的家如今還保留著敘述者姑媽的文學記憶。