1983至1987年的情感檔案

這一本紅色絨面的畢業紀念冊,在書架上靜靜地和我的書依偎在一起。整整20年過去了,它那鮮艷的紅色仍是那樣耀眼,紅得好像燃燒的火。不用翻開它,我就可以知道,第一張照片是我們宿舍老大馬佳的,作為學生,他的彩照在當時還是相當奢侈,紀念冊中僅此一張,可見他是如何舍得在畢業的最后一刻為同學花大的本錢;第二張是王元穿著樸素格子外套的黑白照片,她大方的氣度真像從前那些不事雕琢卻自有品位的影星;第三張是華林泰那線條簡淡得像素描一樣的照片,他真純的微笑正如他的為人……這本撫摩多年的1983至1987年的情感檔案,我可以僅用眼光就打開泛著潮濕波浪的每一頁。

扉頁印著的,是校園詩人高翔的詩:“把所有的所有的日子都折疊進記憶/把所有的所有的秘密都埋進心底/許多年許多年過去以后/你偶爾翻閱起往昔流逝的歲月/從你的眼角/一定會垂下兩行橄欖蜜汁的淚滴。”詩人棱角分明的臉、桀驁不馴的長發又浮現在眼前。那時候,汪國真和朦朧詩一起流行,校園中的詩社如雨后春筍,一夜間就會冒出許多校園詩人。那時,對這些所謂的詩人頗不以為然,想他們大多是追時跟風而無病呻吟的吧?今天看來,我是有偏見的。成長的心緒,蟬蛻的傷痛,是會用各種方式表現出來的。寫詩,也是一種,哪怕寫得晦澀,寫得膚淺,但百折千回的青春心理,借此得到了宣泄。還是有好詩的,就像高翔的這一首,在許多許多年以后讀起來,真的會釋放出心中滿貯的甜蜜的憂傷。

第二頁是老校長匡亞明的題詞,他錄了兩句鄭板橋的聯語送給即將畢業的同學:“虛心竹有低頭葉,傲骨梅無仰面花。”和這位老校長面對面的接觸只有一次,是在學生會組織的一次座談會上聆聽他的講話。他沒有做過我們的校長,他的著作我也只讀過一本,所以對他的了解也很少。但我敬仰他,尊崇他。我知道,他是所行如所言的,他是有錚錚傲骨的。當程千帆先生在武漢奉命自動退休時,正是他派人專程去延請程先生,不僅使程先生重新煥發了學術的生命,而且使南京大學中文系古代文學學科建設錦上添花,再迎新春。僅憑這一件事,他就永遠值得我懷念。我把他送給南大學子的這份珍貴題詞,虔誠地放在了我的畢業紀念冊中。這樣有愛才之心、用人之膽的校長,才無愧于大學校長的崇高稱號。

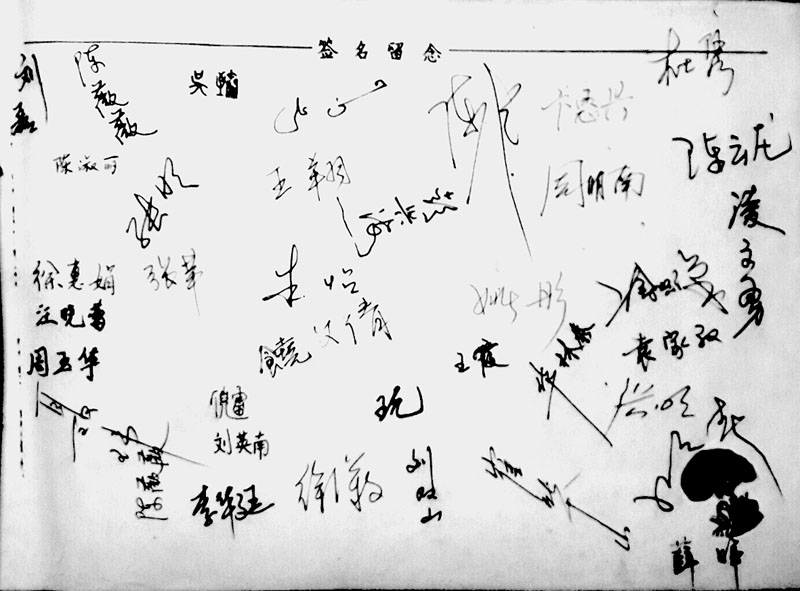

第三頁是我自己設置的同學簽名頁。隔了20年的歲月,這張紙已微微發黃,但永不會褪色的,是同學們風華正茂、激揚文字的青春意氣。簽名或橫或豎,或正或斜,恰如我們第一次在草坪上作自我介紹時各隨其性的愜意坐姿;字體或楷或草,或隸或篆,恰如同學們各放異彩的生動面龐;字跡或拘謹或舒放,或沉著或飄逸,恰如同學們或莊或諧的多彩性情,簽名時各異的神態因此而在回放中復原。這一張簽名也仿佛是這本紀念冊的目錄,是1983至1987年那群被叫作南京大學中文系1983級本科生的少男少女情感往事的索引。

以我們班的老大哥馬佳為首,每一頁的通訊錄上都留著同學們的臨別贈言。這些贈言,或流溢著“長亭外,古道邊,芳草碧連天”的離情別意,或充滿著“茍富貴,毋相忘”的拳拳叮嚀,或寄寓著“天下興亡,匹夫有責”的殷切期望,更多的則是回憶4年相處的點點滴滴。在就要分別的日子里,大家表面上都若無其事,成堆的紙盒把大學歲月肢解,繚繞的煙霧把學生生活吹散,織毛衣的竹針把整齊的日子戳亂,通宵的撲克把僅剩的時光打發。但翻開紀念冊,那些或紛亂或機械的掩飾全然無痕,傾囊而出的都是心靈的珍珠。

馬佳說:頂著八三年夏日的強光,我們一個從南,一個從北走到了同一個宿舍。那時,你已是知名人士,而我則是一個默默忍受了生活幾多折磨的老孩子了。于是,我們都挺有禮貌,偶爾的玩笑也都還不太習慣。但一年一年后,我們真正認識和了解了,打趣逗樂也就成了常事。馬佳所說的,豈僅是我和他呢,不正是我們所有同學從陌生到熟悉、從不茍言笑到親如一家的過程么?

王元說:二十年后提到一位學者,我可以榮幸地說“我們同班”。世事難料,二十年過去了,我早改了行,她卻仍在從事自己的專業,不由佩服這個言語不多的女同學內斂中的堅定。

王霞說:曾記否?第一個暑假吃蛋筒時,我們都同樣別致地吃進了“內容”,丟掉了“形式”。想起來了,從未吃過蛋筒的我們,把外面那層蛋皮當作硬紙扔進了垃圾筒。我們那個清貧年代的大學生,就是這樣不識蛋筒真面目的一張白紙啊!

興漢說:盡管我睡在你的上鋪,可仍覺出了我的不足,于是,我愿意在你面前敞開心扉。四年風雨,忘不了你的兩封信,它使我明白了理解和尊重。是啊,大學的第一個寒假,好幾個同學都通了信,我們驚奇地發現了每一個同學心里的一片藍天。終身的友誼就是這樣在理解中建立的。

興海說:愿好運永遠伴隨你,愿你永遠不要有“三Oh”的嘆息!不禁失笑。興海經常會在晚上熄燈時驚呼:“Oh,world!Oh,life!Oh,time!”讓人忍俊不禁。現在,電燈開關捏在自己手里、大把大把揮霍時間的我們,早已沒有這樣惜時如金的“三Oh”之嘆了吧。

…………

在每一頁的通訊錄上,還留有同學們的家庭住址和工作單位。但由于時空的阻隔,斷斷續續的聯絡,遭際的變化,有的同學已失去了音信。每次聚會時,大家總會互問他們在哪里,生活得好不好。這份惦念也許不是忙碌的我們天天掛在心上的,但只要想起,便會涌起對人事渺茫的深深悵惘,對遙問無憑的無限焦慮。我把他們的名字和地址抄在這里,也許,以宇宙之浩大,靈犀之通幽,或會有神明或高人透露他們的消息:河南省鄭州財經學院的劉英南,江蘇高淳的陳云龍,還有中學時就獲得國際少年郵政通信比賽一等獎的趙爽,現今不知住在南京哪里的王翔。

我深信,他們的失聯只是短暫的歸隱,總有一天,他們會順著求學的路回到同學們的身邊。但無法不信的是,有一個人,真正是永遠回不來了。袁志鋒,這位和我從小一起長大、同窗時間最長的同學,他的音容永遠定格在了壯志未酬的38歲。他的家境清貧,母親多病,他自己從小也是面色蒼白,身體單薄,給人一種隨風欲飄的感覺。我們一起打陀螺,玩彈子,做“官兵捉強盜”的游戲。餓饞交加的我們,有一次還一起趁小販不備,我望風,他動手,拿起一個蘋果就跑。清晰地記得高考時,在中學旁的運河邊,他焦急地問我:我有心律不齊的毛病,明天體檢能不能過關?我這才明白他面色那樣蒼白得毫無血色的原因。我勸他當晚早點休息,不要緊張。第二天,他幸運地通過了體檢。我們一起來到了南大,一起通過一年級英語的免修,后來又住在同一棟研究生樓。聽說他畢業后客居加拿大,死于過勞,我猜想還是他那顆羸弱的心臟奪去了他年輕的生命。當他從幼年到青年的影像從我眼前迅即掠過,我真切地感受到了什么叫生命如風,什么叫往事如煙。聽說他的女兒快要上小學了,有女初長成本是一件樂事,可讓人忍不住潸然淚下的是,他從未見過自己的女兒!可憐的孩子啊,你可知道什么是“爸爸”?

總也看不夠的,是我們班的這張畢業照。男同學幾乎都留著長發,女同學幾乎都穿著連衣裙,這是20世紀80年代年輕人的時尚。縱然是當時最好的衣著,如今看起來還是那樣樸素。就像我們那時看電影初創時期的影星,覺得他們是那樣樸素一樣,這樣的結論是由于觀照的年代不同,參照的鏡子不同。但我們的表情確乎是單純素樸、自信若定、毫不矯情的。這樣自信的表情,來自于我們都是憑分數考上的學校,那時候本科還沒有劃成三類,沒有公辦民辦之分,也根本沒有可通過交款補分數之差一說,我們是坦然的。這樣篤定的表情,還來自于當時我們的工作是不用發愁的,國家總會給每一個大學生一個合適的去處。我們也許會羨慕今天大學錄取率之高,今天的大學生也會羨慕當年的我們不會陷入“畢業—待業”的怪圈吧。

長久的凝視會產生幻覺。比如,長久地看一片景物,會覺得失真;長久地看一個常用字,會覺得不像。而長久地凝望我這些曾朝夕相處的同學,這生活的常律卻無法適用,他們的面龐是越來越真切,他們的身形幾欲跳出相片,回返1983至1987年的南大校園。男同學和女同學是分開站的,但在生活中,他們的情感關系絕對不是這樣涇渭分明,單調乏味。看著照片上那幾對在畢業之時終于成雙的同學,我不禁陷入遐想:除了他們,這照片上靜默的男同學和女同學,還有誰和誰其實也產生過微妙的情愫?還有誰曾為誰在靜夜中臉紅心跳?那一句沒有說出也永遠不會再說的話,還珍藏在他們的心底嗎?去年畢業20周年聚會時,多想提議搞一個無記名的游戲,讓大家寫出自己曾心儀的對象。不是為了追懷往事,更不是為了戲謔笑鬧,只是期望在結果愕然揭曉的那一瞬,人到中年的我們都可以明白:有時候,只要勇敢地說出自己的心愿,一步步向“伊人”走去,幸福就會像花兒一樣綻放。愛情是如此,生活的所有領域都是如此。

情感的魅力在于真誠,檔案的價值在于真實。時光流變,歲月遞轉,這本紅色的畢業紀念冊卻仍然紅得那樣鮮艷奪目,恰如同學們贈我的心中艷陽。打開它,眼波顧盼不盡的,心路綿延不已的,是1983至1987年真誠的我們,真實的歷史。窗外高照的,已是2008年的新春紅日。誠實守信,團結友善,正成為時代的呼喚。而我們,曾經的學子,又何須到天涯海角或是世外桃源去尋覓真誠?只要打開這本依然鮮活的情感檔案,走進1983至1987年屬于我們的大學校園……