語(yǔ)言與沉默:論語(yǔ)言、文學(xué)與非人道

最新章節(jié)

- 第71章 注釋

- 第70章 譯后記

- 第69章 馬克思主義與文學(xué)(14)

- 第68章 馬克思主義與文學(xué)(13)

- 第67章 馬克思主義與文學(xué)(12)

- 第66章 馬克思主義與文學(xué)(11)

第1章 總序(一)(1)

李歐梵

西方的文學(xué)理論,是一項(xiàng)專門的學(xué)問(wèn),甚至有人認(rèn)為:理論本身就是一種“文本”,應(yīng)該精讀。然而中國(guó)學(xué)界近年來(lái)對(duì)于這門學(xué)問(wèn)卻是一知半解,有的人往往從譯文中斷章取義,或望文生義,自作主張“演義”一番,因此錯(cuò)誤百出,貽笑大方。這個(gè)“亂成一團(tuán)”的現(xiàn)象,必須由行家和有識(shí)之士一起來(lái)補(bǔ)救。

我并非西方文學(xué)理論的專家,只能把個(gè)人經(jīng)驗(yàn)誠(chéng)實(shí)道出,公諸同行。記得多年前初入此道時(shí),也的確痛苦不堪,買了大堆理論書回來(lái),卻不知如何著手。我本來(lái)學(xué)的是歷史,后來(lái)改行教文學(xué),時(shí)當(dāng)20世紀(jì)70年代末80年代初,美國(guó)學(xué)界剛開始吹“法國(guó)風(fēng)”——福柯和德里達(dá)的著作逐漸被譯成英文出版,而“解構(gòu)”(Deconstruction)這個(gè)詞也開始風(fēng)行。不久又聽到有所謂“耶魯四人幫”的說(shuō)法,其中除希利斯·米勒和哈特曼等人外,尚有一位怪杰保羅·德·曼(Paul de Man),他的那本反思理論的名著《不察與洞見》(Blindness and Insight)人文學(xué)者幾乎人手一冊(cè)。我買來(lái)一本看,也不甚了了,只是覺得美國(guó)人文學(xué)界已經(jīng)開始了另一個(gè)“轉(zhuǎn)向”(paradigm shift)——從“結(jié)構(gòu)”到“解構(gòu)”,從人類學(xué)到語(yǔ)言學(xué)。然而這個(gè)“轉(zhuǎn)向”背后的歷史是什么?是否也有一個(gè)“譜系”(genealogy)可尋?

于是,我想到另一種完全不同的閱讀經(jīng)驗(yàn):20世紀(jì)60年代我初抵美國(guó)留學(xué)時(shí),偶爾買到幾本文學(xué)理論的書,包括威爾遜(Edmund Wilson)、特里林(Lionel Trilling)、斯坦納(George Steiner)和韋勒克(RenéWellek)等名家的著作,亦曾瀏覽過(guò)。這些名家的文史知識(shí)十分豐富,廣征博引,似乎早已遍讀群籍,他們所作的“批評(píng)”(criticism)并不僅僅是對(duì)某一經(jīng)典名著詳加分析而已,而是把一本本書、一個(gè)個(gè)作家評(píng)論一番,逐漸形成一己的觀點(diǎn)和主題,我認(rèn)為這是一種西方人文批評(píng)的傳統(tǒng),它可以追溯到英國(guó)的約翰遜(Samuel Johnson)和阿諾德(Matthew Arnold),但他們較這兩位以捍衛(wèi)文化為己任的18世紀(jì)保守派批評(píng)家更為自由(1iberal)。特里林有一本書就叫做“自由的想像”(The Liberal Imagination),書名中的“自由”指的當(dāng)然是人文知識(shí),用當(dāng)代的話說(shuō),就是“通識(shí)”教育。特里林的另一本書《誠(chéng)與真》(Sincerity and Authenticity)則把西方文學(xué)史和哲學(xué)史上關(guān)于主觀和個(gè)人的傳統(tǒng)這兩個(gè)問(wèn)題分析得淋漓盡致。

我當(dāng)年私淑兩位大師,一是威爾遜,一是斯坦納。威爾遜早已是美國(guó)文壇的巨人,其評(píng)論具有權(quán)威性,在文壇交游廣闊,是美國(guó)東岸評(píng)論界的霸主。我讀了他的《阿克瑟爾的城堡》(Axel's Castle)和《到芬蘭車站》(To the Finland Station),佩服得五體投地,因?yàn)閮蓵劦慕苑敲绹?guó)文學(xué)——前者討論的是法國(guó)的象征主義,后者則是描述俄國(guó)大革命,而威爾遜足不出戶(指美國(guó)),竟然可以把視野推到蘇聯(lián),大談列寧,而且所書文字優(yōu)美,讀來(lái)猶如小說(shuō)。可以說(shuō),第二本書也是我了解俄國(guó)近代史的啟蒙課本,它引起了我對(duì)俄國(guó)思想史的極大興趣。

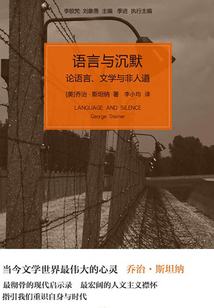

特里林、威爾遜、巴爾贊(Jacques Barzun,寫過(guò)不少文化與音樂(lè)方面的書,如《柏遼茲的世紀(jì)》[Berlioz's Century]等)、卡津(Alfred Kazin,其半自傳式的評(píng)論集《在本土上》[On Native Ground]當(dāng)時(shí)也是暢銷書)等人都是紐約著名的知識(shí)分子,前兩人還在哥倫比亞大學(xué)任教,可謂各領(lǐng)風(fēng)騷。早在臺(tái)大讀書時(shí)期,我已從業(yè)師夏濟(jì)安先生處得知紐約有一本著名的雜志《黨派評(píng)論》(Partisan Review),更是這批文人墨客的大本營(yíng)。記得當(dāng)年的主編是拉夫(Philip Rahv),我讀過(guò)他的幾篇評(píng)論文章,只覺得英文文筆犀利之至,但內(nèi)容頗為深?yuàn)W,我讀得一知半解。這些大師都是“批評(píng)家”,而不是現(xiàn)在所謂的理論家,但他們的批評(píng)背后顯然有一個(gè)共同的人文傳統(tǒng),他們將之引用發(fā)揮到當(dāng)代美國(guó)文學(xué)和文化的領(lǐng)域中。我當(dāng)時(shí)知識(shí)有限,所以對(duì)于他們書中所涉及的這個(gè)人文傳統(tǒng)也不能窺其全豹。在沮喪之余,遂發(fā)奮聽課和多讀此類書籍,但又覺得時(shí)間不夠,因?yàn)槲疑行钁?yīng)付本專業(yè)(中國(guó)近代史)學(xué)業(yè)上的書籍,加之自己興趣廣泛,除了文學(xué)外,特嗜電影,就又讀了不少電影方面的書,尤其是法國(guó)“新浪潮”(所謂“La Nouvelle Vague”)名導(dǎo)演——如特呂弗——的文章和劇本,弄得自己的思想迷亂不堪,中西各種思潮在腦海中交戰(zhàn),以致產(chǎn)生所謂的“認(rèn)同危機(jī)”(Identity Crisis):到底我是誰(shuí)?到底我的興趣是什么?為什么在思想上如此西化?是否應(yīng)該“回頭是岸”?后來(lái)我出版的第一本雜文集就叫“西湖的彼岸”,指的就是上述的這些人物和著作。其中我精讀再三的一本書(后來(lái)又為之寫了一篇詳細(xì)的書評(píng))就是斯坦納的《語(yǔ)言與沉默》(Language and Silence)。此公與上述紐約各文豪不同,雖也是猶太人,但似乎不屑談?wù)撁绹?guó)文化,代表的是一種歐陸人文傳統(tǒng)的精神。在此書中,他處處反思?xì)W洲文化經(jīng)歷納粹浩劫后的反響,令我深深感動(dòng)。我再三咀嚼此書中的篇章,甚至學(xué)習(xí)斯坦納的英文文體。多年后我在哈佛暑期班旁聽過(guò)他的一門課,卻慘遭滑鐵盧,這個(gè)經(jīng)歷我曾在拙著《我的哈佛歲月》中詳述過(guò)。另一部我讀來(lái)佩服之極但卻覺得高深莫測(cè)的巨著就是奧爾巴赫(Erich Auerbach)的《論模仿》(Mimesis),書中所討論的西方文學(xué)經(jīng)典名著,很多我都沒讀過(guò),所以讀這本書猶如瞎子摸象,摸到哪里就是哪里,心中暗暗慚愧:為什么我對(duì)于西方文學(xué)的傳統(tǒng)所知如此膚淺?

其實(shí)西方文論所代表的就是一種西方傳統(tǒng),和西方文學(xué)名著一樣。而這些早期的文學(xué)批評(píng)和理論書籍,也大部分以分析西方文學(xué)名著為主,二者是并行的。以目前的“后殖民”立場(chǎng)來(lái)看,似乎有點(diǎn)“政治不正確”,因?yàn)檫@些經(jīng)典名著都是西方白人男子寫的,而且在背后可能暗藏其他動(dòng)機(jī)。這種“反經(jīng)典”的態(tài)度,我一向不贊成,因?yàn)樗鼘⑽鞣饺宋膫鹘y(tǒng)一筆勾銷,甚至把“人”的價(jià)值也解構(gòu)殆盡了。我們依托另一個(gè)傳統(tǒng)——中華文化——來(lái)重新審視這個(gè)西方傳統(tǒng),并不能完全用“后殖民”的方式——處處挖掘其西方本位主義和權(quán)力論述——來(lái)處理。特別是對(duì)于這個(gè)傳統(tǒng)一無(wú)所知或了解甚淺的中國(guó)讀者,這種一棍子打死的態(tài)度更是有害而無(wú)益。如此一味批判下去,經(jīng)典全被埋沒了,如何是好?何況這些我當(dāng)年喜歡看的理論書,討論的大都是西方現(xiàn)代(19—20世紀(jì))的文學(xué)經(jīng)典,與中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)的研究密切相關(guān)。

直到賽義德(Edward Said)逝世前的最后一本著作《人文主義與民主批評(píng)》(Humanism and Democratic Criticism),我讀后心中才感到踏實(shí)。他在此書中甚至特辟專章詳論奧爾巴赫的《論模仿》(此章也成為此書新版的序言),并強(qiáng)調(diào)philology的重要性,可以視為一種人文批評(píng)的工具。他也一直堅(jiān)持在課堂上教授經(jīng)典。我讀了此書后,才逐漸領(lǐng)悟到:原來(lái)這位“后殖民論述”的開山祖師、《東方主義》的作者,從來(lái)沒有摒棄過(guò)西方人文主義的經(jīng)典傳統(tǒng)!可惜為時(shí)已晚,美國(guó)的文學(xué)理論早已是“后現(xiàn)代”的天下了,還有多少人愿意“復(fù)古”?“復(fù)古”是一種極端保守的行為,其實(shí)賽義德并非要“復(fù)古”,而是希望“古為今用”:在現(xiàn)代的生活領(lǐng)域中重新探討這個(gè)西方人文傳統(tǒng)。所以終其一生,賽義德從不以作為一個(gè)“人文主義者”為恥,而對(duì)于法國(guó)一些后現(xiàn)代理論家把“人”解構(gòu)得體無(wú)完膚大不以為然!(當(dāng)然,也有人認(rèn)為賽義德越老越保守。)

賽義德對(duì)我的啟發(fā)——甚至可以說(shuō)震撼——很大,因?yàn)槲覐乃睦又蓄I(lǐng)悟到一個(gè)“真理”:任何傳統(tǒng)都有一個(gè)復(fù)雜的譜系,我們對(duì)之可以批判、重估,或從任何一點(diǎn)切入,但絕對(duì)不能一概反對(duì)之,或使之?dāng)嗔眩驐壎活櫋N鞣轿膶W(xué)理論也是如此。“反傳統(tǒng)”的心態(tài)為現(xiàn)代中國(guó)知識(shí)分子自“五四”以后所一貫堅(jiān)持,“文革”期間更變本加厲,可是反了以后又怎么辦?引進(jìn)了最“先進(jìn)”的西方理論,其背后依然有一個(gè)譜系:“解構(gòu)主義”之前有“結(jié)構(gòu)主義”(如今諸“解構(gòu)”大師已相繼逝去,但“結(jié)構(gòu)主義”人類學(xué)之父列維-施特勞斯依然健在,至少在寫此文時(shí)如此),讀德里達(dá)還是要先讀索緒爾(De Saussure),當(dāng)然還要讀從德國(guó)傳到法國(guó)以后的黑格爾和尼采,如此才能夠了解他在《文字學(xué)》(Grammatology)一書中所要“解構(gòu)”的是什么(德氏的“寫作”理論甚至還受到中國(guó)的一點(diǎn)間接影響)。