最新章節

- 第65章 后記

- 第64章 因和狗有關,這蔬菜尊貴無比

- 第63章 西紅柿,人人愛,又做湯,又做菜……

- 第62章 辣火 辣虎 辣貨……蘇州人不知該怎么叫它

- 第61章 秋來栗子香

- 第60章 從糧到油又到菜:豆的華麗轉身

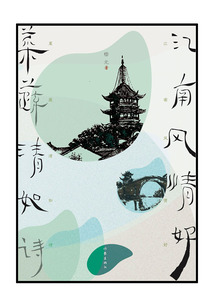

第1章 序 從一棵青菜看江南人的小日子

疫情期間,接到蘇州嵇元老師的電話,希望我為他的書寫篇序。雖然我沒有為人作過序,但是卻答應嵇元老師了。

認識嵇元老師,是在2018年,我應邀給蘇州電視臺策劃一部紀錄片,做外宣之用,但是作為一個北京人,我對蘇州毫無概念,除了蘇繡、園林、評彈,幾乎一無所知。我必須從零開始做調研,在國家圖書館查了一堆書,發現一本《走讀蘇州》,看下來,很喜歡。首先,憑借記者的直覺,我感到書里的很多細節,是一般人不易獲知的。作者就是蘇州人嵇元,有將近三十年記者工作經驗,這讓他有一雙能發現故事的慧眼。他走遍蘇州的角落,和各種人聊天,田野調查讓他獲得了許多鮮為人知的細節,這種細,不是特寫鏡頭般的細,是微距鏡頭般的細,這是令人著迷的。同時,作者的歷史觀、價值觀格局之大又賦予這些細節以獨特的生命力。我決定一定要見到嵇元老師,通過他,了解蘇州和那里的人。

我通過蘇州電視臺的記者約了嵇元老師見面,他當時非常意外,其實我也很意外,我沒有想到他的工作室在一個舊工廠的辦公樓里,沒做任何裝修,簡陋狹小,窗簾都不完整,以至于我帶的攝影師找不到好的拍攝角度,不過我們很快就開始了愉快的談話,其間我問了他一個問題:“您覺得,蘇州是個什么樣的地方?”他說:“蘇州是個高貴而低調的城市,蘇州人也是這樣的,高貴的人都是孤獨的,但是他們都有目標。”這句話,令我有所觸動。我覺得嵇元老師,就是這樣的人。

后來,我把這句話用在了我的片子里,并把這個紀錄片起名為《低調蘇州》,先導片花做出來后,獲得廣泛好評,其中的一句解說詞“他們生活在這個城市看不見的角落,高貴而孤獨,高貴的人都有目標”,深得人心,這句話,我寫的就是嵇元老師。

因為種種原因,片子最終沒有拍成,當然很遺憾,但我和嵇元老師就這樣結下了友情。春節、清明、端午,我就會收到蘇州粉紅色的年糕,最好的青團、蹄髈和肉粽子。放粽子的塑料袋里,會有小紙條,用圓珠筆寫著“鮮肉粽”。

我呢,其實不是文字工作者,我是個紀錄片導演。《舌尖上的中國》第一季是九年前我和同事們一起完成的,后來紅遍全中國。觀眾為什么喜歡這個片子,其實我很清楚,除了誘人的美食之外,大家喜歡這個片子里中國人的樸素和勤勞。所謂“誰知盤中餐,粒粒皆辛苦”就是這個紀錄片的價值觀。

中國農民自古就懂得如何高效利用有限的土地,精耕細作,生產出豐富的食物原材料。為了這個目標,他們不惜最大限度地投入勞動力,極端節儉,克制欲望,任勞任怨,但是這些農業時代彌足珍貴的生活智慧日趨消失,在網上隨手點外賣的年輕人根本不知道怎么和土地相處、怎么勞動、什么才是干凈的食物,我覺得這太可惜了。

為此,我走遍全國,尋找樸素而內心豐富的尋常百姓,尋找中國人和食物本來的關系。其實,自古以來,中國人就講究吃干凈清潔的食物,吃自己地里的菜,沒有長途運輸,沒有反季節蔬菜,講究當時當令,每個家庭主婦都或多或少地知道怎么腌咸菜、點豆腐、曬菜干、做臘肉,她們把本不富裕的日子操持得有滋有味兒。

嵇元老師這本新書的寫作理念確實和我有許多相通之處,寫的都是老百姓的小日子,越讀就越想好好生活。我認為這才是活著的本真之美,或者就如嵇元老師所說的這是一種詩意吧。

這本書,是說江南人如何吃素蔬吃出詩意,這種詩意在我而言,就是人情味兒。這是一本讓人感到活力和溫度的好書,就像蘇州清代小說《浮生六記》里,蕓娘寒夜為沈復準備的“暖粥并小菜”那樣,令人感同身受。

今天的生活是富足的,但如果人們只是一味地滿足口腹之欲,那就非常蒼白無聊了。吃得干凈,吃得節制,吃下的和需要的相得益彰,是至高境界,于是乎,怎么吃好一日三餐,變成了一個命題,這本書通過探究菜蔬的來龍去脈,給我們找到答案。

從閱讀感受來看,文字淡雅,和江南、素蔬氣質一致,不油膩,也不寡淡,掩卷之后,令人回味。

關于嵇元老師的這本只寫蔬菜和素菜的新書,我就不說太多了,因為,一個對的作者,是不可能寫錯的東西的,大家看就好了,高貴的你,會喜歡的。

任長箴

《舌尖上的中國》第一季執行總導演