最新章節

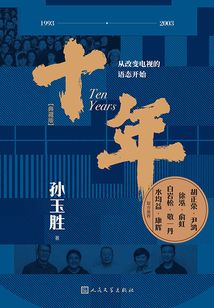

書友吧第1章 前言:朝發夕至 路上十年

一年之計在于春,一日之計在于晨。

這句從小學老師那里聽來的古老諺語用在中國電視上是貼切的,尤以近十年的電視改革為甚。

2003年春天,《新聞聯播》中的會議新聞明顯減少和變短了;從3月20日開始,央視破天荒地對突發事件——伊拉克戰爭進行了長時間的直播,而5月1日開播的新聞頻道進一步引起海內外輿論和觀眾的關注……這些變化無疑都是新一輪電視改革開始的標志。

歷史總是驚人地相似。整整十年前,也是一個春天,央視從1993年3月1日開始設立早間新聞,從而實現每天十二次的新聞整點播出;而5月1日開播的《東方時空》則被廣泛認為是這一輪電視改革的發端。

如果再前溯十年,1983年,同樣還是在春天,3月31日,“第十一屆全國廣播電視工作會議”在北京召開。電視作為一個獨立的媒體應該是從這次會議開始的,因為前十次的類似會議的會標上還沒有“電視”二字。就是這次會議出臺了一項對中國電視具有深遠意義的重大舉措——四級辦電視,由此,各級電視臺風起云涌。

歷史還可以繼續前溯,而且仍有巧合和相似:1973年5月1日,彩色電視在中國正式試播;1958年5月1日,中國第一家電視臺誕生。中國電視發展史中呈現出這種“季候特征”和“五月現象”頗耐人尋味,但本書的目的不在于敘述歷史,而在于敘述“歷史”中的實驗和發現。

中國電視的第一輪改革應該以1983年為“元年”,這不僅僅因為前面提到的那次會議改革了電視發展體制,而且改革也體現在了電視節目上。著名的電視系列片《話說長江》、轟動一時的雜志節目《九州方圓》都是在這一年播出的;歷時二十年的央視“春節聯歡晚會”也創辦于這一年。1983年、1993年、2003年,以往的電視改革不僅明顯具有發端于春天的“季候特征”,而且還有著十年一輪的“周期特征”。

前一輪改革開始時我還未出校門,但我有幸成為第二輪改革的參與者和見證者。與上一輪改革不同,始于1993年的新一輪改革不僅發端于春天,而且發端于早晨、發端于新聞。決策者當時選擇早晨,一是為了填補一個泱泱大國國家電視臺沒有早間節目的空白,二是敏感的電視新聞改革由于早間節目影響小而可降低風險。因為長期以來人們一直認為電視的黃金時段在晚上,甚至在白天,而不是早晨,否則央視就不會在建臺三十多年之后仍然還是每天上午8:00才與觀眾見面。

現在看來,當時我們對電視的了解是多么膚淺,對電視觀眾的需求是多么冷漠。十年前,誰都不知道當《東方時空》偶然闖入早間的時候,其實已經一腳踏進了一塊富饒的處女地。這塊土壤在我國電視界直到今天還是相對安靜的,因為大多數電視臺目前仍然把目光緊緊地盯著晚間。殊不知國外早已將早間時段稱為“戰斗的早晨”和“瘋狂的早晨”。我曾看過一項資料:美國的晚間電視節目排行榜第一和第三的年收入差別大約是一千五百萬至一千八百萬美元;而早間節目的排行第一和第三的收入差別則是1.5億美元。如果一家電視臺早間節目的收視率提高一個百分點,則意味著增加七千萬美元的年廣告收入。正因如此,美國幾大電視網五十多年來不惜投入重金“逐鹿早間”,可謂“一日之計在于晨”。還有資料顯示,在電視發達國家,近年來包括晚間在內的電視觀眾整體上是下降的,而只有早晨的觀眾是增加的。從這個意義上說,盡管每天四十五分鐘的《東方時空》每年已有近兩億的廣告收入,但就整體的中國電視而言,早間節目仍然是有待開發的富饒之地,真正的競爭也許還沒有開始呢。

回望1993年以來的電視新聞改革,總有“十年之計在于晨”的感慨。從表象上看,這不僅僅是因為目前的《焦點訪談》《新聞調查》《實話實說》《面對面》等晚間名牌欄目以及敬一丹、白巖松、水均益、方宏進、王志、董倩等一大批標志性主持人都與早晨的《東方時空》有關,而且還在于確保這些欄目和主持人成功的運作體制——“制片人制”“主持人制”和“第二用工制度”等,也都是在《東方時空》實驗的。作為自始至終的參與者,我認為當年無論是早間欄目的創辦,還是運作體制的改革,其成功的深層原因更在于《東方時空》實驗了一種新的電視理念——重新檢討我們與觀眾的關系,重新認識電視的“家用媒體”屬性及其特有的傳播規律。甚至可以進一步直白地說:始于1993年的電視新聞改革在理念上是從實驗與電視觀眾新的“說話方式”,也就是新的電視敘述方式開始的。比如,敘述的態度應該是真誠和平和的;敘述的內容應該是觀眾關心和真實的;敘述的技巧應該是有過程和有懸念的;敘述的效果應該是具有真實感和吸引力的……

有人說,新聞是歷史的第一次草稿,所以我們更新電視新聞的敘述方式其實就是在改變對歷史的記錄方式。當我們不是把新聞理解為“碎片”,而是理解為“歷史”時,“跟蹤新聞,全力跟蹤新聞”“接近現場,第一時間接近現場”“報道事實,更深入報道事實”就不只是我們眼下的職業操守,而是神圣的職業使命。我至今仍深信:理念與激情是一切電視欄目成功的最重要因素。

朝發夕至,路上十年。

上一輪電視新聞改革始于早晨而沒有止于早晨。曾有人問:“《東方時空》十年來生生不息的生命力究竟何在?”我認為就在于其理念不斷創新的實驗性特征。那么《東方時空》以及后來的《焦點訪談》《新聞調查》《實話實說》《時空連線》和后起之秀《面對面》等欄目都實驗了什么呢?其始終倡導的精神和訴求又是什么呢?實驗有成功,也有遺憾和教訓,這就是我想告訴讀者的,也是寫作此書的目的。當然,十年的實驗并非僅僅局限于這些欄目本身,還包括其背后的運作過程和體制。

三個“十年”的電視改革為什么都發端于春天?其中最重要的一個原因就是:近幾十年來新一屆黨的代表大會都是在秋冬之際召開的,新的領導集體主張的新的宣傳政策由提出到具體體現在電視節目上需要一個過程,所以,新的電視改革總是在春天開始萌動、生根、生長。十年的實踐證明:成功的電視新聞改革和新欄目的創辦每次都是自上而下的決策結果,新聞性欄目就更是如此,這是寫作本書的前提。

電視是制片人媒體,制片人是那些標志性品牌欄目和主持人的第一“制造者”,其中許多制片人的專業理念和操作水準都在我之上,沒有他們的智慧與創造就沒有實驗和發現的基礎。

縱觀十年,最令人欣慰的是人才的集結與成長。由于實驗了一種開放式的“吐故納新”機制,才使專業的人才資源有了廣泛的社會性和競爭性,從而讓那些心懷理想和追求的年輕人投奔而來。十年來,他們在使自己成為優秀的主持人、記者、編輯和攝像的同時,也把一生最好的年華獻給了觀眾,獻給了自己所鐘愛的電視新聞職業。他們來自四面八方,有的辭去公職,有的背井離鄉,有的兩手空空只身漂在北京。好在這里始終是一個渴望每一位優秀者加盟,始終為與“英雄”失之交臂而惋惜的地方。

十年前,這些滿懷理想與激情的年輕人聚在一起,吸引他們的是創業;十年后的今天,凝聚和吸引人才的基礎仍然是創業——是一種創新機制使得這個集體充滿活力。盡管創業的過程充滿艱辛,但我的同事們卻用激情和意志矗起了一座理想的山巒。他們用自己年輕的感受、獨特的視角、開放的理念,闡釋著屬于這個時代的精神追求,宣揚著他們對生命意義和人文精神的理解。這一群志同道合的年輕人,為了追求一種不平凡的生活,為了給自己的青春和理想一個有分量的交代,義無反顧地走進了一個他們認為能夠放置自己生命中最好年華的地方。

我曾任新聞評論部主任四年多,最令我驕傲的是,我曾提議并主持起草了評論部部訓:“加入新聞評論部是我們自愿的選擇,我們愿意為中央電視臺的榮譽和尊嚴盡職盡責。在這里,我們崇尚求實、公正、平等、前衛。”我至今清楚地記得那天傍晚,在北京西山賓館的一個會場里,大家集體通過這個部訓時的氣氛:鄭重、神圣而充滿激情。這個部訓后來成為新聞評論部特有的部門文化的靈魂。多年里,新聞評論部乃至新聞中心的許多同仁都在為自己的理想和中央電視臺的榮譽盡職盡責,甚至付出了巨大的犧牲。他們始終令我欣賞和尊重,因為電視記錄的每個畫面、情節、事件和故事都出自他們之手,他們是一切優秀節目的原創者。

本書敘述的是十年中的事,但不是十年史,它只是一個新聞改革的參與者、見證者身處其中的觀察、體驗與感悟。它敘述的是一些電視新聞改革事件以及新欄目實驗和大型特別節目運作的過程、背景、追求和檢討,還有我對一些電視理念的注釋和解讀,而這些理念和解讀必定也受歷史環境和個人認識水平的局限。

朝發夕至,路上十年,堅定寫作的目的是為了來者,勇往直前而不重蹈覆轍。

2003年5月