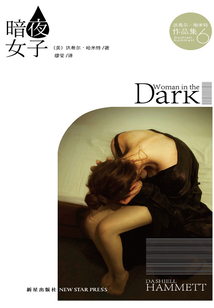

暗夜女子

最新章節

書友吧第1章 逃亡

她右腳一崴,摔倒在地。狂風從南邊坡頂上呼嘯而下,抽打著路兩邊的樹木,把她的呼喊變成耳語,刮走她的圍巾投入黑暗之中。她慢慢坐起身,手掌撐在碎石子地上直起身體,然后側身一扭,解放了壓在身下的腿。

她右腳的便鞋就躺在腳邊的地上。她穿上鞋才發現鞋跟掉了。她東張西望,開始找她的鞋跟,手腳并用地迎著風爬到山坡上。右膝蓋觸地的一瞬間,她疼得瑟縮了一下。

她很快就放棄了,試著掰掉左腳鞋子的鞋跟,但是不成功。她放下鞋子,背對著風站起來,身子因為風的肆虐和陡峭的下坡路而不住地后傾著。她的長袍貼在背上,下擺被吹得在身前翻飛,頭發緊貼著雙頰。她踮起右腳,好代替掉落的鞋跟,一瘸一拐地下了坡。

坡底下有座木橋,橋后約一百碼是條岔路,黑夜里看不清路口的路標上寫的是什么。她停下腳步,沒去看路標,而是四下張望。雖然這里的風不像坡頂那般暴虐,但她卻在顫抖。左手邊的樹叢在風中晃動不止,樹叢后的黃色燈光若隱若現。她選擇了左邊的岔道。

走了一小會兒,她來到路邊樹叢中的一小塊空地。這兒光線充足得多,清楚地照出一條小徑。小徑從大路岔出去,蜿蜒而行,穿過這片小空地。光線的源頭是小徑盡頭的一間房子,光從薄薄的窗簾里透出來。

她沿著小徑走到屋子前敲了門,沒人應門。她又敲了一次。

一個沙啞冷淡的男人聲音說道:“進來。”

她把手擱在門把手上,遲疑了。屋里沒傳出其他的聲音,而屋外處處都是呼嘯的風聲。她再次輕輕敲了門。

那個聲音又響起來,語氣和之前一模一樣:“進來。”

她打開門。風猛地刮進來,她全靠兩手死死地抓緊把手才沒摔倒。風穿過她闖進屋子里,把窗簾吹得鼓了起來,桌上一份報紙被吹散了。她拼命關上門,身體抵著門說道:“很抱歉。”她得很費力才能把每一個字都說清楚,而且不帶口音。

正在壁爐邊清理煙斗的男人說:“沒關系。”他古銅色的眼睛和他沙啞的嗓音一樣沒有感情,“我馬上就弄好。”他并未從椅子里起身,手中的小刀正在刮著煙斗的內壁。

她離開門,跛著腳朝前走,微微蹙著眉頭,困惑的眼眸審視著面前這個男人。她是個高個子女人,盡管腿瘸了,頭發被風吹得蓬亂不堪,雙手和赤裸的雙臂都被路上的礫石弄臟并割傷了,禮服上的紅縐紗也一起遭了殃,但她的姿態仍然很驕傲。

她說話依舊費力:“我得趕去火車站,但我扭傷了腳踝。”

男人停下手里的工作,抬起頭來。他面色蠟黃,相貌很有特色,一頭亂糟糟的頭發和他的眼睛顏色相近,神情既談不上敵意也算不上友善。他看看女人的臉,又看看她撕裂的裙子。接著他頭也不回地喊道:“嗨,伊芙琳。”

男人身后的門道里走進來一個女人。她身材苗條好似少女,但有一張成熟女人的面孔,穿著一身黃褐色的運動服,消瘦的臉被太陽曬黑了。她眸子黑亮,還有一頭深色的短發。

男人沒有回頭看她。他朝著紅衣女人點了點頭,說道:“這位是——”

紅衣女人打斷了他的話:“我叫路易絲·菲舍爾。”

男人說道:“她扭傷了腳。”

伊芙琳探究的黑眼睛從紅衣女人身上挪到男人身上。她看不到男人的臉,就又把目光落到女人身上。她露出微笑,語速很快地說道:“我正好要回家,可以順路把你送到邁爾谷。”

紅衣女人幾乎要微笑起來,她那好奇的目光讓伊芙琳唰的一下紅了臉,也讓她的面容多了幾分不馴。伊芙琳很漂亮,但和她站在一起的紅衣女人就顯得更漂亮了。她睫毛濃密,一雙眸子很長,在光滑的寬額頭下顯得比例恰到好處。她的嘴不算小,但流露出敏銳和易變的特質。壁爐的火光中,她的臉龐仿若雕塑一般線條分明。

男人吹著手里的煙斗,吹出一小團黑色的粉末。“不用急,”他說,“早上六點之前不會有車的。”

他抬眼看著壁爐架上的鐘,指針顯示的是十點三十三分。“你為什么不幫她治療一下腿呢?”

紅衣女人說:“不,不用麻煩,我——”她把重心移到扭傷的那條腿上,疼得整個人瑟縮了一下,伸手抓住椅背才穩住身體。

女孩快步走向她,懷著歉疚結結巴巴地說道:“我……我沒想到,請原諒我。”她伸出一只手扶住紅衣女人,讓她坐在椅子上。

男人起身將煙斗放在壁爐架上的時鐘旁邊。他中等身材,但體格粗壯,看起來比實際要矮一些。他的脖子從灰色毛衣的V字領露出來,短粗而結實有力;毛衣下是寬松的灰色長褲和沉重的棕色皮鞋。他折好小刀,收回口袋里,這才轉向路易絲·菲舍爾。

伊芙琳屈膝跪在紅衣女人身邊,拉下她右腳的長筒襪,緊張得有些語無倫次,像只母雞似的發出同情的嘟囔聲:“你膝蓋也刮傷了啊,哎呀!看看你的腳踝都腫成什么樣子了,你實在不該穿著這種鞋子走這么長的路。”她的身體擋住了紅衣女人的腿,那男人看不到。

“好了,坐穩了,我很快就處理好。”她拉下扯破的紅裙子遮住那光裸的腿。

紅衣女人禮貌地笑著,小心翼翼地說:“你真是太善良了。”

女孩跑出了房間。

男人手里拿著一包卷煙。他搖了搖,三根香煙從盒子里冒出頭來,約莫半英寸。他遞向她。“抽嗎?”

“謝謝。”她抽出了一根,含在嘴里,在男人拿了根火柴為她點煙時看了看他的手。他手骨粗大,結實有力,但不是工人的手。當他給自己點煙時,她透過睫毛打量著他的臉。他比第一眼見到時要年輕一些,應該不超過三十二三歲。火柴跳動的閃光下,他的五官也不再那么冷漠無情,而變成了嚴謹。

“摔得很重?”他一副純閑聊的口吻。

“我真希望沒摔成這樣。”她拉起裙擺,先看看自己的腳踝,再看看膝蓋。腳踝還沒變形,腫得不太厲害;膝蓋上則有一道很深的剮傷和兩道稍淺一些的傷口。她用食指輕撫著傷口的邊緣。“我不喜歡疼痛。”她說得很真誠。

伊芙琳帶回來一盆熱氣騰騰的水、衣服、一卷繃帶和藥膏。她睜大黑色的眼睛看著眼前的一男一女,但在兩人看向她的時候,又垂下眼瞼,藏起了她的驚訝。“我現在就幫你處理傷口,一分鐘之內就能全弄好。”她又屈膝跪在紅衣女人身前,雙手動作有些緊張,濺出了些水在地板上。她就跪在男人和路易絲·菲舍爾的腿之間。

男人走到門邊,頂著風把門拉開半英尺寬的一道縫。

紅衣女人請那女孩幫她把腳踝處洗凈。“得等到早上才有火車嗎?”她咬著唇,心事重重。

“是的。”

男人關上門,說道:“一小時之內就會下雨。”他添了些柴火到壁爐里,然后兩腳岔開站著,雙手插在口袋里,香煙叼在一側嘴角,看著伊芙琳處理女人腿上的傷,神色很平靜。

女孩擦干紅衣女人的腳踝,開始裹上繃帶。她動作越來越快,呼吸也跟著急促起來。紅衣女人幾乎又要笑出來了,但她沒有,只是說道:“你人真好。”

女孩喃喃說道:“沒什么。”

門上響起三聲急促的敲門聲。

路易絲·菲舍爾一驚,手中的煙掉在地上,雙眼驚恐地四下看著。女孩頭也沒抬,繼續手上的工作。男人轉臉看向門,無論是神色還是舉止中都像是沒注意到紅衣女人的恐懼。他以沙啞而平淡的聲音喊道:“別敲了,進來。”

門開了,一只滿是斑點的大丹狗跑了進來,后面跟著兩名身穿晚禮服的高個子男人。大丹狗直接來到路易絲·菲舍爾跟前,鼻子嗅嗅她的手。路易絲·菲舍爾則直視著剛進門的兩個男人,眼神中沒有一絲膽怯,也沒有一絲溫暖。

其中一名男人摘下他那頂與外套相搭配的蘇格蘭呢灰色帽子,走到她面前,微笑道:“這就是你落腳的地方?”他看到她腿上的傷和繃帶時,笑容消失了。“怎么回事?”

他大約四十歲上下,衣著整潔講究,舉止相當優雅,一頭黑發梳理得很服帖,留著細心修整過的黑色小胡子。他那雙聰明的黑眼睛正關切地看著女人。他把大丹狗推開,握住女人的手。

“我想傷得不重。”她并未回以笑臉,聲音冰冷,“我在路上摔了一跤,扭著了腳,這兩位很——”

男人轉向身穿灰色毛衣的主人,伸出手來,飛快地說道:“謝謝你這么照顧菲舍爾小姐。你是布拉希爾,對嗎?”

穿毛衣的男人點點頭。“那你就是凱恩·羅布森了。”

“正是。”羅布森扭頭看向另一個還站在門邊的男人,“這位是康羅伊先生。”

布拉希爾頷首示意。康羅伊說了聲“你好”,然后走向路易絲·菲舍爾。羅布森大約六英尺高,康羅伊比他還高出一到兩英寸,也年輕十來歲左右。他有一頭金發,肩膀寬闊,身材修長,腦袋雖小卻形狀優美,五官相當勻稱。他胳膊肘上掛著件深色外套,手上拿著一頂黑色帽子。他低頭朝紅衣女人微笑道:“你這玩笑開得可真大。”

她卻對羅布森說道:“你們來這里做什么?”

羅布森親切地微笑,稍稍抬起肩。“你說你不太舒服,想躺一躺。海倫到你房間去看你有沒有好一點兒,結果你不見了。我們擔心你跑出來會發生什么意外。”他看著她的腿,又微微聳了聳肩,“你瞧,我們的擔心是對的。”

她對他的微笑視而不見。“我想去城里。”她告訴他,“現在你知道了。”

“好吧,如果你想去——”他語氣很和藹,“但你可不能就這么去。”他瞧著她撕裂的晚禮服點著頭,“我們先帶你回家,你可以換件衣服,收拾一下行李——”他轉向布拉希爾,“下一班火車是什么時候?”

布拉希爾答道:“六點。”大丹狗正在嗅他的腳。

“你瞧,”羅布森溫柔地開口,還是對那女人說道,“時間有的是。”

她低頭看看自己的衣服,似乎對它們很滿意。“我就穿這身衣服去。”她如此答復。

“好了,聽著,路易絲,”羅布森再次開口,仍是很理智的模樣,“還要好幾個小時才會有火車,你有足夠的時間休息,打個盹,再——”

她簡短地說道:“我已經出來了。”

羅布森不耐煩地皺皺臉,但他半開玩笑地攤開手,做了個無助的手勢。“但你接下來要做什么呢?”他的口氣就和他的手勢一般無助,“你自己根本做不到,除非布拉希爾收留你到六點鐘,然后再開車送你去車站。”

她平靜地注視著布拉希爾,冷靜地問道:“我會不會太麻煩你了?”

布拉希爾漫不經心地搖搖頭。“不會。”

羅布森和康羅伊兩人齊齊看向布拉希爾,目光飽含興味,但并非明顯的敵意。布拉希爾平靜地接受了他們探詢的目光。

路易絲·菲舍爾冷冷地開口,一副不想再說下去的口吻:“就這樣說定了。”

康羅伊詢問似的看向羅布森,后者厭倦地嘆口氣,問道:“你已經決定要這么做了嗎,路易絲?”

“是的。”

羅布森再次聳聳肩,說道:“你一向頭腦清醒。”他的臉色和聲音都很陰沉。他轉身走向屋門,又停下來問道:“你身上的錢夠嗎?”他的一只手已經伸進晚禮服背心的內袋里。

“我什么也不需要。”她告訴他。

“好吧,如果你以后需要什么,告訴我。走吧,迪克。”

他走到門邊,打開門,又扭頭瞥了屋里一眼,向布拉希爾說了聲“謝謝,晚安”,然后走了出去。

康羅伊用三根手指輕觸了一下路易絲·菲舍爾的小臂,對她說了聲“祝你好運”,便對伊芙琳和布拉希爾鞠了一躬,跟著羅布森走了出去。

大丹狗抬起頭來看著兩個男人走出去。伊芙琳絕望地凝視著門,絞起了雙手。路易絲·菲舍爾對布拉希爾說道:“把門鎖起來會比較明智。”

布拉希爾久久地凝視著她,沉思著。他的表情沒有真正的改變,但他臉上的肌肉卻因此而僵硬了起來。“不,”他終于開口,“我不鎖。”

紅衣女人微微抬起眉毛,但沒說什么。伊芙琳開口了。自從路易絲·菲舍爾到來之后,她還是第一次對布拉希爾說話。她的語氣格外肯定:“他們都喝醉了。”

“他們都喝了酒。”他勉強同意。他若有所思地看著這個女孩子,顯然到這會兒才意識到她的不安和煩惱。“看起來,喝上一杯對你有好處。”

她困惑了,逃開他的注視。“你——你想來一杯嗎?”

“正有此意。”他詢問般地看向路易絲·菲舍爾。后者點點頭說道:“謝謝你。”

女孩子走出房間。紅衣女人稍稍傾身向前,專注地仰視著布拉希爾。她的語氣已經很冷靜,但是她刻意放慢的語速給她的話增加了分量。“千萬別認為羅布森先生一點兒也不危險。”

他仔細斟酌字句,斟酌得都感到疲憊了,才微帶好奇地看著她說:“我得罪他了嗎?”

她點頭以示肯定。

他微微一笑,接納了這個事實。他又遞出他的卷煙,問道:“那你呢?”

她的目光越過他,仿佛注視著遠方的某一點,緩緩回答:“我也是,但我只是失去了一個壞朋友罷了。”

伊芙琳端著一托盤的酒杯、蘇打水和一整瓶威士忌走進來。她的黑眼睛偷偷摸摸地從男人身上轉到女人身上,帶著探究的意味。她走到桌邊,調起酒來。

布拉希爾已經點好了他的煙,問道:“打算永遠離開他?”

她高傲地看了他好一會兒,幾乎讓人以為她不打算回答這個問題了。但忽然之間,她的面孔扭曲了,流露出極度厭惡的神色,充滿恨意地吐出一個字來:“是!”

他把酒杯擱在壁爐架子上,朝門走去。他抬頭望進黑夜之中,但只是把門拉開一道兩英寸的縫就立刻關上了門。他的舉止神態絲毫瞧不出緊張之色,倒像是被其他什么事占據了心神。

他回身走到壁爐架前,拿起他的酒杯,喝了一口酒。接著他垂下眼眸,沉思地凝視著手中的酒杯。他正要開口說話,面朝著壁爐的一扇門后響起了電話鈴聲。他打開那扇門,身影剛剛消失,那沙啞而冷淡的聲音就傳了出來。“喂?……是……是,諾拉……請稍等。”他再度回到房間,對那女孩說道,“諾拉找你。”他在女孩身后關上了房門。

路易絲說道:“如果你在今晚之前都不知道凱恩·羅布森這個人,那你一定是剛剛搬到這里的。”

“一兩個月吧。但是,當然了,他一直都在歐洲,上周才回來。”他頓了一下,“跟你一起回來。”他拿起他的酒杯,“事實上,他是我的房東。”

“那么你是——”她住了口,因為那扇房門又開了。伊芙琳站在門口,手按住胸口喊道:“父親要來了——有人打電話告訴他我在這里。”她匆匆穿過房間,拿起椅子上的帽子和外套。

布拉希爾說道:“等等,如果你現在走,你就會在路上遇到他。你應該等他到了這兒,再從后門偷偷溜走,趁他和我閑扯的時候趕回家里,這樣你就贏了。我去把你的車子開到后門的小路上去。”他飲盡杯中的酒,起身走向房門。

“但你不會——”她嘴唇顫抖著,“不會和他打起來嗎?答應我你不會。”

“不會的。”他走進臥房,幾乎馬上就出來了,頭上已經戴上了一頂褐色帽子,臂彎里多了一件風衣,“我五分鐘就回來。”他從前門出去了。

路易絲·菲舍爾問道:“你父親不同意你們交往?”

女孩傷心地搖著頭。她突然轉向這個女人,哀求地伸出她的雙手,嘴唇幾乎失了血色,說話時嘴唇扔在抽動。“待會兒你會在這里,對嗎?千萬別讓他們打起來。他們不能打起來。”

紅衣女人握住女孩子的手,溫柔地包在自己掌中,說道:“我會盡力而為,我向你保證。”

“他不能再卷入麻煩了,”女孩子嗚咽著,“他不能再出事了!”

門開了,布拉希爾走了進來。

“都安排好了。”他輕快地說道,脫下風衣扔在椅子上,再把他那頂沾了濕氣的帽子放在上面。“我把車停在籬笆盡頭。”他拿起他和紅衣女人的空酒杯,走向桌子,“你最好現在就躲到廚房里去,以防他闖進來。”他把威士忌倒進杯子里。

女孩用舌頭潤了潤嘴唇,說道:“好的,我想也是。”她幾乎是本能地朝著路易斯·菲舍爾羞怯地微笑了一下,含著懇求。她遲疑了一下,伸出手指碰碰他的袖子。“你……你會說到做到?”

“當然。”男人仍在準備他的酒。

“我明天再給你打電話。”她又朝路易斯·菲舍爾微微一笑,不甘不愿地朝門口走去。

布拉希爾把酒杯遞還給紅衣女人,把椅子轉了個方向,正對著她坐了下來。

“你的小朋友,”女人說道,“她很愛你。”

他似乎頗為懷疑。“哦,她還是個孩子。”他說。

“但她父親,”她委婉地說道,“不怎么和善,嗯?”

“他是個瘋子。”他漫不經心地答道,然后露出沉思之色,“會不會是羅布森打電話給他的?”

“他知道你們的事嗎?”

他微微一笑。“在這種地方,每個人都對別人的一切了如指掌。”

“那么我的事,”她說道,“你——”

有人猛烈地砸著門,打斷了她的話。門連著鎖一起搖晃起來,整個屋子都回蕩著雷鳴般的聲響。大丹狗趕過來,挺直了腿,充滿戒備。

布拉希爾朝那女人露出一個短促而無情的微笑,喊道:“別敲了,進來吧。”

一個中等身材的男人粗暴地推開門。他臂彎里掛著一件閃著光的黑色橡膠雨衣,頭戴一頂帽檐下折的灰色帽子,下面那雙靠得太近的黑眼睛正燃起怒火。他蒼白而瘦骨嶙峋的鼻子高高突出,凌駕于參差不齊的灰色短髭上。他的一只手緊緊攥著一根沉重的蘋果木拐杖。

“我女兒在哪兒?”男人質問道,聲音渾厚有力,一出口就帶著回音。

布拉希爾的臉龐宛如一張冷漠的面具。“你好,格蘭特。”他說。

站在門口的男人往前又跨了一步。“我女兒在哪兒?”

大丹狗吼了起來,齜牙咧嘴。路易絲·菲舍爾喊了聲:“弗朗茲!”

大丹狗看看她,尾巴左右輕輕搖擺,退了回來。

布拉希爾說:“伊芙琳不在這兒。”

格蘭特瞪著他:“她在哪兒?”

布拉希爾很平靜:“我不知道。”

“你在撒謊!”格蘭特燒紅的雙眼掃視著整個房間,抓著拐杖的手上指節都泛白了。

“伊芙琳!”他大喊。

路易絲·菲舍爾像是被這個留著小胡子的男人的怒氣給逗樂了,微笑著說道:“事實就是這樣,格蘭特先生,這里的確沒有其他人。”

他飛快地瞥了她一眼,氣得發瘋的眼中充滿厭惡。“呸!婊子和罪犯就是一丘之貉,也配讓人相信?”他大步走向臥室的門,消失在門內。

布拉希爾露齒一笑。“看見了吧,他是個瘋子。他總是這么說話,跟廉價小說里的主人公一個樣。”

她對他微笑著說道:“對他寬容一點吧。”

“我正在表現出寬容。”他干巴巴地說道。

格蘭特從臥室出來,又穿過屋子到后門去。他打開后門,消失在門后。

布拉希爾喝完了他的酒,把酒杯放在椅子旁邊的地板上。“等他回來,還會發更大的火。”

留著兩撇小胡子的男人回到屋子里,一言不發地走向前門,大力拉開來,一手抓著門閂,另一只手用拐杖末端的金屬包頭砰砰地敲著地板,對布拉希爾吼道:“最后一次警告你,別再纏著我女兒!我不會再跟你說第二次。”他摔門而出。

布拉希爾重重地吐出一口氣,搖搖頭。“他瘋了,”他嘆息道,“完全瘋了。”

路易絲·菲舍爾說道:“他叫我婊子,是不是這兒的人——”

他沒在聽她說話。他從椅子上站起來,拿起他的帽子和外套。“我要悄悄出去看一下,看看她有沒有安全走掉。如果她先一步到家,就不會有事。諾拉——就是她的繼母——會照應她;但是萬一她沒有——我很快回來。”他從后門出去了。

路易絲·菲舍爾踢掉還穿在腳上的鞋子,試著站起來,讓自己的傷腿承受身體的重量。她試著走了三步,結果發現她的腿雖然僵硬,但還能為她服務。然后她看見自己的雙手和雙臂還染著在路上弄到的臟污。她到處找了找,在臥室旁邊找到一間門打開的浴室。她一邊洗手,一邊哼著歌,又回到臥室里梳頭發撣衣服。但她沒能找到香粉和唇膏,便厭煩地停了手。她正在一面高高的穿衣鏡前琢磨自己的身影時,聽見外面的大門被打開了。

她的臉亮了起來。“我在這兒。”她喊道,走進另一個房間。

羅布森和康羅伊正站在門內。

“親愛的,原來你還在這兒。”羅布森說道,對她的驚愕報以微笑。他的臉色比剛才蒼白了些,眼睛也有些遲滯,但其他地方沒什么變化。然而康羅伊顯得有些衣冠不整;他面色通紅,顯然已經醉了。

女人已經鎮定下來了。“你們想干什么?”她直截了當地質問道。

羅布森四處看看:“那個布拉希爾呢?”

“你們想干什么?”她又問了一遍。

他看向她身后敞開的臥室門,咧嘴一笑,徑自走了過去。當他從空無一人的臥室走回來的時候,她嘲諷地看著他;康羅伊已經走到了壁爐邊上,大丹狗就躺在那里。他背朝著爐火站立,注視著這一男一女。

羅布森說:“呃,是這樣的,路易絲,你得跟我們回家。”

她說:“不。”

他上上下下地點著頭,嘴巴一直咧著。

“我在你身上花了那么多錢,還沒撈夠本。”他上前一步。

她退到桌邊,抓起威士忌酒瓶的瓶頸。“別碰我!”她的聲音一如她的臉龐,充滿冰冷的怒氣。

大丹狗直起身子吼叫。

羅布森的黑眼睛扭到一旁注視著大丹狗,再看看康羅伊,一邊的眼皮抽搐了一陣,接著目光又回到路易絲身上。

康羅伊毫不緊張,動作也很大方,女人和狗沒有注意到他。可他把右手伸進外衣口袋里,掏出一把黑色手槍,把槍口擺在大丹狗耳邊,一槍打穿了大丹狗的腦袋。那只狗掙扎著躍起來,但還是側身倒下,四肢無力地抽動。康羅伊傻傻地笑著,把手槍放回口袋里。

路易絲·菲舍爾被這聲槍響嚇得轉身過來。她朝康羅伊尖叫,舉起手里的威士忌酒瓶要砸向他,但是羅布森一手扣住她的手腕,另一只手一擰,奪走了那個酒瓶。他咧嘴笑著,一副逗弄的口吻:“不,不,我的甜心。”

他把酒瓶放回桌上,但還是抓著她的手腕。

大丹狗的腿已經不動彈了。

羅布森說:“好啦,現在我們可以走了嗎?”

她沒試圖奪回自己的手腕,只是站直了身子,嚴肅地說道:“我的朋友,如果你以為我會跟你走,那你就太不了解我了。”

羅布森咯咯輕笑。“如果你以為你不用跟我走,那你就是太不了解我了。”

大門又開了,布拉希爾走了進來。他蠟黃的臉上仍是一片冷靜淡漠,但眼底有一抹憤怒的陰影。他仔細關好身后的大門,這才看向他的客人們。他說話的口吻就像是在毫不生氣地抱怨而已。“這該死的是怎么回事?”他問道,“訪客日?難道你們以為我是開旅館的嗎?”

羅布森說道:“我們馬上就走。菲舍爾小姐和我們一起走。”

布拉希爾正在看那條死去的狗,古銅色的眼睛里憤怒之色更深了。“如果她想走,沒問題,她可以走。”他冷漠地說道。

那女人說道:“我不走。”

布拉希爾還在看那條狗。“那也沒問題。”他喃喃低語,然后話里才多了一點興趣,“但是,這是誰干的?”他走向死狗,用腳踢了踢狗的腦袋,“搞得地上都是血。”他抱怨道。

然后,他既沒抬頭,也沒有繃起他的身體或是稍稍轉移重心,就揮出右拳,揍在康羅伊那張醉酒的英俊臉孔上。

康羅伊中了拳,直挺挺地倒下,膝蓋彎都沒彎。他跌倒時身體稍稍轉過些許,腦袋和一側的肩膀撞在了石質壁爐上。接著他又朝前摔去,身體徹底轉了一圈,臉朝上倒在地板上。

布拉希爾迅速旋身,面朝著羅布森。

羅布森已經丟開了女人的手腕,正試圖掏出外套口袋里的槍,但她猛地撲向他的手臂,用身體緊緊抱住,壓上全身的重量。羅布森無法擺脫她,就用另一只手使勁拽著她的頭發。

布拉希爾從羅布森身后繞過來,一拳擊在他下巴上,趁勢把前臂探過去,卡住那比他個高的男人的咽喉。當他收緊前臂時,他的另一只手掐住了羅布森的手腕。他開口道:“好了,我制住他了。”

路易絲·菲舍爾松開男人的手臂,一屁股跌坐下來。她的臉上不僅有勝利的光芒,還有和布拉希爾一樣的鄭重。

布拉希爾猛地反折過羅布森的手臂,逼他在背后將胳膊向上舉起,羅布森手上的槍也隨之上抬。當那把槍被舉到水平時,羅布森扣了扳機。子彈從他背部和布拉希爾胸口之間斜穿出去,打碎了房間遠遠那端的書架一角。

布拉希爾說道:“再開一槍試試,寶貝兒,我會扭斷你的胳膊。把槍扔了!”

羅布森遲疑了一下,松手讓槍掉落在地板上。路易絲·菲舍爾手腳并用地爬過去,把槍抓在手里。她坐在桌子的角上,手里握著那把槍。

布拉希爾把羅布森從身前推開,穿過房間,單膝跪在倒在地板上的那個人身邊,探探他的脈搏,又搜遍他全身,拿出了康羅伊插在屁股口袋里的手槍。

康羅伊的一條腿動了動,睡眼惺忪地眨眨眼,呻吟出聲。

布拉希爾扭過大拇指指著他,生硬地對羅布森說道:“帶上他滾出去。”

羅布森走到康羅伊身邊,彎腰稍稍抬起他的腦袋和肩膀,搖晃著他,憤怒地說道:“快點,迪克,醒醒,我們要走了。”

康羅伊嘟噥道:“我……要……”他又想躺回去。

“起來,起來。”羅布森開始咆哮,扇著他的臉頰。

康羅伊甩甩頭,嘴里還在咕噥:“不……不想……起來嘛。”

羅布森又抽了那張白皙的臉一巴掌。“快點,起來,你這該死的臭虱子。”

康羅伊還在呻吟,咕噥著誰都聽不懂的話。

布拉希爾不耐煩地說道:“我管你怎么樣,把他弄出去。讓他淋淋雨,他就清醒了。”

羅布森本想開口,又改了主意,從地板上撿起他的帽子戴上,再次朝那個金發男人彎下腰。他拉起康羅伊,讓他先勉強坐起來,再把他一只虛軟無力的胳膊繞過自己的肩膀,一手環住他的后背,放到他腋窩下,這才起身,慢慢把身邊這個雙腿無力的家伙撐起來。

布拉希爾已經打開了大門。羅布森半拖半拽地帶著康羅伊離開了。

布拉希爾關上門,背倚在門板上,帶著一種聽天由命的自嘲神色搖了搖頭。

路易絲·菲舍爾把羅布森的手槍放在桌上,站了起來。“我很抱歉,”她沉重地說道,“我沒想過要害你遇上這些——”

他草草打斷她:“沒關系。”然后咧嘴一笑,帶著些許苦澀,但語氣仍是漫不經心的,“我一直遇上這種事。天哪!我要喝上一杯。”

她立刻轉向桌子,開始給他倒酒。

他沉思般地上上下下打量著她,啜了口酒,問道:“你就這么出走的?”

她低頭看看自己那身衣服,點點頭。

他似乎樂了。“你打算做什么呢?”

“等我進了城之后嗎?我要先把這些給賣了,”她搖搖手,露出手上的戒指,“然后——然后就不知道了。”

“你是說你一點兒錢也沒有?”他問道。

“是的。”她冷靜答道。

“連買火車票的錢都沒有?”

她搖頭表示沒有,微微挑起雙眉,冷靜得近乎傲慢。“當然了,這么點小錢,你還是有能力借給我的。”

“那當然,”他說道,笑出了聲來,“你真是個人物。”

她好像沒聽懂他的話。

他又喝了口酒,俯身向前。“聽著,你這個樣子去坐火車,看起來太滑稽了。”他朝著她那身禮服彈了彈兩根手指,“不如這樣,我開車送你進城,找個朋友收留你,直到你弄到幾件能穿出去的衣服,如何?”

她仔仔細細地審視著他的臉,然后回答:“如果這樣不太麻煩你的話。”

“那就這么說定了。接下來,”他說,“要不要先去打個盹?”

他喝光杯子里的酒,借口出去看看天色走向大門口。

當他從門口回轉的時候,雖然她慌忙收起了擔心的表情,但還是被他逮到了。他的微笑和聲音里都帶著嘲弄的歉意:“我沒法控制自己。他們把我關起來一陣子——我指的是關進監獄里——那讓我無法自控。我得確定自己不是被關起來了。”他的笑容越發扭曲,“這毛病有個說法的——幽閉恐懼癥——這對我沒有任何幫助。”

“我很抱歉,”她說,“這是……很久以前的事嗎?”

“從我進去到現在,足夠久了。”他干巴巴地說,“我出來才幾個星期。所以我才到這兒來,想把自己的生活捋順,看看我能怎樣活下去,以及到底想做什么。”

“然后呢?”她柔聲問道。

“然后什么?你是問我有沒有找到安身立命之所,以及我想干什么,是嗎?我不知道。”他站在她面前,手插在口袋里,放低視線,目光灼灼地看著她,“我想我一直在等待某些事發生,某些我能當成是指引我走上人生道路的標志。唔,結果你出現了。這足夠了。我會和你一起走。”

他抽出插在口袋的手,彎下身,把她從桌上拉起來,讓她雙足著地,野蠻地親吻她。

好一會兒她都一動不動。然后,她扭著身體從他臂彎里掙開來,手指都伸不直就往他臉上招呼。她氣得臉色蒼白。

他抓住她的手,粗魯地拉了下來,怒吼道:“住手!如果你不想玩,那你就別玩,到此為止。”

“確實到此為止。”她憤怒地說。

“很公平。”他面色不變,語氣也不變。

不一會兒,她又開口了:“那個男人——你那位小女朋友的父親——叫我婊子。這里的人經常說起我嗎?”

他嘴角露出一絲不贊同。“你知道這種事的。羅布森家是本地的大地主,這里的上等人,世代如此。他們的一舉一動都是大新聞。這兒的每一個人都對他們家的事如數家珍,所以——”

“那他們怎么說我?”

他咧嘴笑了。“當然是怎么難聽怎么說了。你指望什么?他們很了解羅布森。”

“那你怎么想?”

“關于你?”

她點點頭,專注地盯著他的眼睛。

“我不擅長到處批評別人,”他說,“我只是好奇你為什么會跟他好上。你肯定知道他是個什么樣的卑鄙小人。”

“我并不那么了解,”她說得很簡單,“而且我當時被困在一個瑞士小鄉村里。”

“你是女演員?”

她點點頭。“歌手。”

電話鈴響了。

他不急不忙地走進臥室,那毫無感情的聲音傳了出來。“你好?……是的,伊芙琳……是的。”他久久不語。

“是的,好的,謝謝。”

他仍舊不急不忙地回來,但一瞧見他,路易絲·菲舍爾就從坐著的桌子上站起身來。他一臉蒼白,面露膽怯,太陽穴和前額上汗水正在閃閃發光。他右手的指頭間夾著的香煙已經斷成兩截,被碾得粉碎。

“是伊芙琳打來的。她父親是太平紳士(注:太平紳士是一種源于英國,由政府委任民間人士擔任維持社區安寧、防止非法刑罰,及處理一些較簡單的法律程序的職銜。)。康羅伊顱骨碎裂——瀕臨死亡。羅布森剛打過電話給伊芙琳的父親,說他要去申請一張逮捕令。都怪這該死的壁爐。我不能再進監獄了!”