最新章節

- 第12章 致謝

- 第11章 見證一個人的成長

- 第10章 這樣的年代,批評何為?——致黃平

- 第9章 抵抗沒有歷史的歷史——談楊慶祥的文學批評

- 第8章 現代文學研究的歷史性和當下性

- 第7章 反思社會主義文學

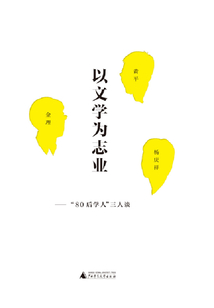

第1章 序:文學批評三人行

張燕玲

與新世紀十年對文學批評此起彼伏的質疑不同,近年文學批評頗獲贊譽,并顯示出從內向外生長的新氣象,其勃勃生機主要來自“70以后”(1970年以后出生的人)青年批評家群體的成長成熟。其中時常被人提及的是“80后”楊慶祥、金理、黃平的三人行,三位青年才俊分別就職于中國人民大學、復旦大學與華東師范大學,不是同根生,卻是同時長;雖各有師承,卻相攜同行。三人常常共同署名著文,或對話,或論述,或同會討論,讓我等老生疑似回到二十世紀八十年代文人相重、文學批評多對“雙打”的黃金時代。于是,在業內,“80后三人談”便成為文學批評界一件標志性的文學事件,其意義也許會日久彌深,眼前三人合集《以文學為志業——“80后學人”三人談》,便不止于紀念和佳話了。

“以文學為志業”,不僅僅是明志,也是“三人談”欄目首期話題,更是三人相生相應的底色和出發點。如果說在習博期間,慶祥與黃平就在導師人大程光煒教授帶領下重返八十年代的文學現場,實實在在地重讀八十年代的文學文本和文學事件是同門同道的緣分;那么,2009年在常熟范小青研討會上,慶祥與金理同居一室,兩位作為《南方文壇》2008年第5、6期“今日批評家”的徹夜長談并相約同行,便是會心后的文學自覺了。他們既對自己的文學研究事業懷著天職般的虔敬,視之為個人的生命意義與生活價值;更讓人欣喜的是他們還富有平常心,他們不止一次與我談到:高校青年教師生活清苦,要自己過好它,但能從事自己喜愛與理想的謀生職業已經是幸福了。

關于職業與天職的關系,他們有著清醒的理性自覺。

最早見諸報刊的三人談,是發于《上海文學》2011年第6、7期的《“80后”寫作與“中國夢”(上下)——“我們時代的文學想像與文學生產”之一》。同年8月,在《南方文壇》與中國現代文學館、上海作協聯合舉辦的第二屆“今日批評家”論壇期間,我與三人達成共識:《南方文壇》2012年開辟三人談專欄,三人輪流主持。第1期開欄詞楊慶祥如是解說:

張燕玲老師找到金理、黃平和我,希望我們能以對話的形式在《南方文壇》開一個“80后學者三人談”專欄,發表對于當下中國文學和文學史的一些意見,張老師的意思,年青學者,不能老做學生和聽眾,該發言了。至于我們想以“學人”自稱,不敢戴“學者”之帽,張老師笑道:謙遜很好,但有“80后”做前綴啊,再說這既是肯定也是期待。經過仔細地商量,我們特別認同“80后”這個定語,首先當然是一種身份和代際的區隔,我們三人都生于20世紀80年代,有著這個“代際”特有的一些觀念和經驗并自然投射到我們的研究中;其次更重要的是,我覺得這種區隔同時也是一個將個體“歷史化”的行為,個體只有把自己置于某一歷史位置才更能理解自我和歷史,因此,這種命名實際上是為后面的系列對話確定一個觀察的角度和思考的定點。

于是,三位“80后”學人的文學對話就從自我的閱讀經驗、文學趣味、知識型構談起,追問在當下語境中以“文學為志業”的人生蘊藉和擔當使命。在此基礎上,對話由近及遠,分別論述了“新世紀歷史寫作”“八十年代文學”“社會主義文學”以及“現代文學傳統”“未來文學備忘錄”等系列話題。因為“80后”的特殊身份,他們還專門論述了“80后寫作與當下中國”的種種話題,從歷史與現實的角度全面剖析了“80后”寫作的歷史和趨向。“三人談”不追求統一的批評標準,相反,它在盡可能的限度上展示了一代人面對共同話題時不同的價值觀念和思想立場。在這個思路里,對話在當下與過去、批評與歷史研究、個體經驗和普遍知識之間找到了一些交接點,打開了問題,并引起文壇學界的廣泛關注,在不同場合,我聽到不少的贊譽。兩年下來,“三人談”被視作“80后”批評家登上文壇的標志性事件。

第一次見到安徽才子楊慶祥是2007年底,我們在桂林廣西師大出版社圖書藏品廳舉辦年度優秀論文頒獎會。在滿室高及屋頂的書卷中,還在讀博士的慶祥謙遜平實,一副小鬼當家的模樣。作為獲獎者卻反客為主,相助會務,一馬當先,穩健干練,真是個勤懇可信賴的小伙子。要命的是,我從此六七年間便不斷“剝削”慶祥,《南方文壇》活動會務、紀要、網絡事物、欄目主持等,他總是爽快應答,并按時按質按量完成,耗費了他不少智慧和時間。如今年代,如此尚德青年,難能可貴。

當然,他為文出色,曾獲“嬌子·未來大家”、《人民文學》年度青年批評家等多種獎項。這首先得益于他導師光煒教父般的引導和關愛,光煒兄還把這種愛心傳染給我,以至從2006年至今,《南方文壇》和我便不斷得益于他們“重返八十年代”及近年“九十年代”的系列研究,他的團隊堅實地支持了我,其中慶祥和黃平便是突出者。

慶祥的系列文章對八十年代以來的一些作家、作品、期刊、思潮、事件包括“偶像”進行反思與追問,并舉一反三,以此探究八十年代以來形成的意識形態和學術體制(包括復雜的文化權力和文化資本),努力厘清作家作品與時代、社會的復雜關系,實現了他的批評的“去魅”功能。近年他更是活躍于文學現場,以有效的文學批評備受關注。我多次聽到他在會上不畏權威的發言,獨立內斂而不失鋒芒,顯示出了詩人的風骨。曾狂熱寫詩并獲過“80后詩歌十年成就獎”的慶祥,會常常以詩人之心和詩歌之維寫作與研討,比如他獲得過“南方最佳詩評人獎”,比如他關于歐陽江河的長詩《鳳凰》的評論,就以多重維度間形成的矛盾張力揭示了長詩新的內涵,以強有力的難度進入強有力的作品文本,并構成有效對話,顯示了慶祥出色的詩心思力、獨有的干練有力而冷靜穩健的文風,以及獨特純正的審美原則和歷史洞察力。

他的成名作《路遙的自我意識和寫作姿態——兼及1985年前后“文學場”的歷史分析》(《南方文壇》2007年第6期),以第二名的高票獲得了本刊“2007年度優秀論文獎”。有論者曾著文說,慶祥和上海一著名批評家同票,“在僵持中,著名批評家李敬澤說:慶祥此文深得我心。最終,楊慶祥成為該獎項歷年來最年輕的獲獎者”。這以訛傳訛了,慶祥確是當時最年輕的獲獎者,但持續了13年的《南方文壇》年度獎,一直由編輯部初選若干篇目,提交評委獨立審讀終評并寫出簡短評語,以郵寄(包括電郵)投票方式評出6篇獲獎論文,并以得票多少排序。同票,取年輕作者。評委敬澤兄在投慶祥文章票時,的確有“深得我心”之真言,高票的慶祥不存在僵持之說。同票事件,是指2010年度評獎時,慶祥師妹楊曉帆與著名評論家同票,編輯部取年輕的曉帆。這也是本刊催生新一代批評家成長的旨歸。于是,“慶祥有了第一次坐飛機的機會”(程光煒在2013年5月“80后批評家研討會”上如是說),我也幸運地多了個得力助手。

2010年陽光燦爛的初夏,我因參加《現代中文學刊》的學術會議,在虹橋機場見到前來接機的黃平,他一聲愉悅的輕呼和一臉的天真,讓我疲勞頓消,沒料到為《南方文壇》主持過兩年新時期文學“作家訪談”專欄、寫就一手雄辯文章的黃平,竟是如此陽光少年,而且接人待物,既有東北漢子的自然爽朗,也有南方人的細致周詳。

難怪陳子善先生不僅請他做兼職編輯,還要為他介紹女朋友。在《南方文壇》2011年第3期“今日批評家·黃平”專輯中,華東師范大學的倪文尖以書信的方式評述與褒獎后學黃平,亦師亦友,算是學界佳話。

以八十年代以來的文學與文化現象的研究出發,黃平比較集中于八十年代文學、當代文學批評、“80后”文學與青年亞文化等領域的研究。令他分別獲得《當代作家評論》《南方文壇》年度獎的《“人”與“鬼”的糾葛——<廢都>與八十年代“人的文學”》《從“勞動”到“奮斗”——“勵志型”讀法、改革文學與<平凡的世界>》《“大時代”與“小時代”——韓寒、郭敬明與“80后”寫作》等佳文,令我們感受到他進行著一種通過“形勢分析”抵達“歷史分析”的嘗試,他認為有效的批評,是以文學分析方式真切闡釋“中國故事”。從路遙、賈平凹,到韓寒、郭敬明;從《今天》,到王朔、王小波、六六,乃至網絡文學,他在做著重新建立“文學”與“歷史”關聯可能性的努力,尤其是打通自己的“專業”與自己“生活”的可能性,包括與自己生活的時代及上海進行深度的學術對話,例如他的《<蝸居>、新人與中國夢》,以及新近發在《南方文壇》的《個體化與共同體危機——以80后作家上海想象為中心》《巨象在上海:甫躍輝論》便顯示了他這種獨特的重返歷史現場的方式,并寓同情理解于審度中。這種深入時代與生活的學術姿態,也許與黃平絲絲入扣的文本細讀有關,與他聲情并茂的滔滔雄辯有關,與他課堂上爆棚的人氣有關,或許還與他熱愛生活有關,與他身上的人間煙火和廚藝有關,也許也許……“小小少年”不僅有了真正的學人功力,還有高于同齡人的生活能力,令人歡喜。我素來認為精學問、能工作、會生活、有才情是人生高妙之境,尤其對于知識女性,而遼寧青年黃平卻也能抵達,實屬不易。

如果說慶祥的通達令我親切,黃平的朗健給人陽光的話,金理的沉實則讓人心靜。印象最深的是2010年11月我們同行越南,頒完年度獎后評委與獲獎者且行且聊,會心之下,頗為開心。而兩位年輕的獲獎者——在讀博士金理與楊曉帆,金童玉女,雖一靜一動,卻也謙謙然,頗為養眼。也有豪邁的評委大家對金理時而的靜默和拘謹有所質疑。但分別不久,我便收到金理的來信,方知金理心中之痛。兩個月前,他剛痛失父親。他痛自己對父親突發重癥一無所知,“等我趕到病床前,陪了不到十分鐘,我父親就被推進重癥監護病房,自此父子分別……父親17歲的時候離開上海去江西插隊,最后就是我和母親扶著他的靈柩回滬,辛苦一生就這樣走了,天地不仁”;他痛自己求學的時間太長,父親退休還沒返滬,自己“至今還沒工作,連孝敬父親的機會都沒有”;他痛自己一點準備都沒有,不幸臨身,“才發現沒有任何經驗可以抵御這種傷痛,真的一無可恃”。他感謝《南方文壇》“給了我機會和生活世界恢復基本的關聯,能態度積極一點帶著母親走出陰影”。長嘆中,我立即電告那有些誤解的大家,金理是因家有大事而略顯緘默。兩年后,我有幸見到金媽媽和他的新娘,已是藹藹然充滿愛心暖意的日常生活,欣然中,便以為尋到金理明亮雙眼深處的光源,找到他沉靜篤實文字的根須了。

三人中,出道最早的是金理;大三時,他的處女作《繁復的表意空間》,就經老師張新穎推薦發表在《上海文學》2002年第12期。

之后,他主筆《文匯報》中短篇小說評議專欄“期刊連線”,在《小說評論》開“小說的面影”專欄等。我一直欣賞金理從小處為切口,并漸次撕開擴大的入筆方式。對于性靈筆慧并潛心研習的金理,新穎君曾向我描述過“老師與學生共處而長成”的感受,令我感動并羨慕金理有福,前有才情兼備的張新穎師指引,后有一代大家陳思和師相攜,難怪金理能在鬧中自靜,沉潛研習。也是新穎兄推薦并主筆,2008年第6期《南方文壇》做了“今日批評家·金理”專輯,近十年,金理以不斷的文章獲“第六屆華語文學傳媒大獎·2007年度最具潛力新人”提名,獲《當代作家評論》《南方文壇》年度優秀論文獎。

2013年,還在《人民文學》《南方文壇》的年度青年峰會上,獨獲“2012年度青年批評家”。我草擬的授獎詞如下:

金理以豐富的學養、通達雅正的文風以及文史互證的研究方法,翹楚于“80后”批評家群落。2012年度,他對現代文脈的接續,對當代文學的時代沖突和精神困頓,對“80后”寫作的變局,都有深度的思考和洞見。他的人文闡釋精細條理,學術感覺敏銳,論述清通暢達;他以專注的目光、個性的發現、獨立的專業精神,顯示了青年批評家開闊明晰的學術視野與獨特沉實的學術潛力。

近年,再見金理,沉靜依然,卻時有歌聲低低傳來。是的,到復旦歷史系做博士后研究,追求溝通文史哲、現代與當下,行文有出處的嚴謹金理,走過了冬日,雖還慢條斯理,卻已踏歌而行了,真好!

全媒時代,批評何為?浮躁喧囂中,三人相攜,竟不同程度地找到了自己的“問題意識”,共同追求著一種具有歷史性與文學性的批評;而且,深入文學現場,都入選中國現代文學館客座研究員,三人同曲共鳴,彼此欣賞,當下文壇,真的是難得幾回聞。便想,正是春風得意時,三才俊是否對褒獎有足夠的警覺?是否對漂浮的欲望和誘惑有足夠的守持?是否對名利的加減與進退有足夠的明察?是否對“志業”有足夠的沉靜和耐心?古人說“辨材須得七年期”,人與樹的成長亦然,成長是一輩子的事情。想起慶祥“三人談·發欄詞”的自白:我們和前輩一樣,都不過是“歷史的中間物”,或者說不過是一座“橋”,來路茫茫,去路滔滔。對我們來說,文學既是起源也是終結:它是我們賴以理解時代、歷史和自我最合適的支撐點,最終也是我們個體生命得以豐富展開的形式。

如此看來,我的憂慮只能算共勉了,因為他們有“歷史中間物”的理性自覺,便會在文學之路清醒而堅實地行走。記下這些文字,不僅是不辜負三位才俊的信任,也是一種以他們為師為友的學習機會,一種對三人行的致敬和祝福。

是為序。

2014年春分