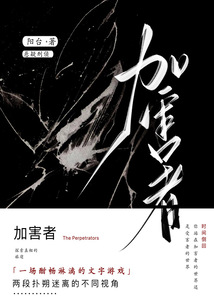

加害者

最新章節

書友吧第1章 魚

1991年 夏

林麗走得很急,仿佛一旦慢下腳步就危在旦夕一樣。

宛如一只置身于深海的魚,順著喧鬧的人群匯聚而成的暗潮,戒備著四周,一刻也無法停息。汗水打濕了她的領口,肩胛骨的傷口在隱隱作痛,她微微聳著肩膀,不讓擺動的手臂拉扯到受傷的肌肉。

她是一條受傷的魚,小心地扇動著薄弱的魚鰭。

好在這個地方她早已輕車熟路,就算擁擠的人潮遮蔽了視線,兩旁的攤販壓縮了前進的通道,但這些對魚來說,也不過是一成不變的海藻罷了。喧鬧的叫賣聲并沒有讓她覺得焦躁,充斥在耳邊的討價還價聲指引著她,在這片繁雜地帶,只消聽從身體的本能就可以從人墻之中找到缺口。

她是一條干練的魚,麻利地穿梭在珊瑚叢中,唯一需要提防的只有那張不知何時會從天而降的網。

林麗確實很急,即使她剛從家里離開十分鐘不到。從家到菜市場的路很短,穿過一條曲折的小巷子就到了。如果中途遇到在巷子口開了一家專治跌打損傷的老中醫的話,就會多耽誤兩分鐘。老中醫十分熱情,逢人就打招呼,因為林麗在他那兒醫治過兩次,所以每次碰到坐在門口的老中醫不得已都要寒暄兩句。

一陣催促喇叭聲把林麗拉回現實,她讓到一邊,腦海不由浮現丈夫的模樣,他揮舞著手中的木棍,猙獰的臉和震耳欲聾的怒吼。他像是游蕩在海面的獵手,不斷收緊下沉的網,撕扯著林麗身上的鱗片,讓她無法抵抗。背后的疼痛時刻提醒林麗時間緊迫,她深吸一口氣,抖擻精神繼續前進。

菜市場除了賣菜,海鮮也不少,多是一些小攤販,在地上墊了一層塑料布,把自己零星捕來的幾條魚鋪在塑料布的冰塊上面。他們一邊熱情地叫賣著,一邊用手舀起一點水灑在那些瞪著眼,嘴巴微張,一動不動的魚兒身上。

林麗又看了一眼手表,再有十分鐘就八點,她得趕在丈夫醒來之前回到家里。她松了松緊繃的肩膀,用手背拭過額頭的汗珠。因為沒有注意到被隨意丟棄在地面的玉米軸,林麗一腳踩在上面,腳踝往外一扭,身體失去平衡,眼看就要摔倒,好在及時扶住了身旁的木桌。

木桌上整齊地擺著幾條帶魚,底下鋪滿了碎冰渣,她的手掌剛好扶在刺骨的冰面上,這竟讓她感受到一絲愉悅。攤販的主人是一個眼睛細長的婦女,她看著模樣狼狽林麗招呼起來。

“帶魚不錯,看看,看看唄。”

林麗微微一笑,假意詢問了一句,“現在帶魚多少錢吶?”

林麗向來不善于拒絕,但足夠精打細算,她知道這個婦人的價格比別人的都貴,只要再往前走兩步,那里的有個禿頭的老漢,他們家海鮮實惠又新鮮,還便宜上一塊錢。

“九塊八,便宜。”婦人笑道。

“都九塊八了呀,昨天還九塊五呢。”

“海鮮嘛,一天一個價,說不準,明天說不定還接著漲。”

“也是。”林麗露出和善的微笑點點頭,“家里的還沒吃完呢,海鯽魚有嗎?”

“你看桌上擺沒擺?這不明知故問嘛。”婦人揮揮手趕走落在帶魚身上的蒼蠅,“我這沒有的話,大家也差不多一個樣。”

林麗知道婦人的話不假,那個禿頭老漢的魚并不比這里多,有時打不到魚甚至都不出攤。但是老漢的魚便宜又新鮮,她喜歡在那里買。林麗無法干凈利落地拒絕這個皮膚干燥被曬得黝黑的婦人,扭頭巡視一圈。她發現對面有個年輕的小攤販,他的攤子無人問津,但是攤位上擺著兩條海鯽魚。

“那邊有,我看看。”林麗指著坐在對面的年輕人,露出歉意的神情,“帶魚的話下次吧。”說完就要離開。

“那兒可別去。”婦人鄙夷地看著對面那個精瘦的小伙,小伙褲管卷得高高的,一副百無聊賴的樣子,也不招呼路過的行人。

“別去?”

婦人俯身向前,悄聲地說,“他家的東西便宜是便宜,但是不干凈。”

“真的嗎?”

“騙人要遭報應的!”婦人用力扇動著手掌,“那個小伙是大耳的兒子小耳,大耳這人不厚道,專進便宜的冷凍魚,死的,不新鮮。”婦人揉了揉桌邊的碎冰渣,“這樣也就算了,但他們進的是從日本近海那邊捕的魚,核污染不記得了嗎?前兩年蘇聯有艘船在海里爆炸了,里面的東西都流到日本和朝鮮了,所以那里的魚吃不得!吃了會中毒!會死人的。”

林麗心頭一震,“吃了會死人?”

“可不是。”

會死人,林麗的緊緊抓著桌沿,婦人的話好像一劑猛藥灌進她的肚子里,在胃袋劇烈的翻滾起來。她覺得有點恍惚,耳邊的喧鬧聲也變得遙遠起來。朦朧中她看到婦人朝她喊了幾句什么,沒有聽清,她只是在心里一直默念著那句話,那句讓她渾身開始顫栗的話。三個簡單的字扭成一把無形的鑰匙,插進心里那把生銹的鎖。

咔嚓一聲,鎖開了。林麗回過神來,婦人早已忽視了自己招攬起別的客人。她往前走了幾步,淹沒進人潮之中,迂回到那個攤位前。扭傷的腳踝也不痛了,她佇立在那塊藍白相間的塑料布前,死死地盯著那兩條翻洋過海而來的海鯽魚。

核污染,中毒。

小耳低著頭,搗弄隔壁攤掉落的菜葉。林麗慢慢走向他的攤位,這里一個人也沒有,看來他們家的魚早已臭名遠揚,沒人愿意買。

“你這海鯽魚新鮮嗎?”林麗蹲下身。

“冷凍的,便宜賣了。”小耳抬起頭看著面前這個女人,她把頭發盤在后腦,一根發梢垂落在額前。不知為何,林麗低頭的模樣讓他覺得心慌。

“多少錢?”

“四塊八一斤。”小耳低著頭,看著林麗靈活的手指在自己的攤位前飛舞著。

“你們這魚沒問題吧?聽說是日本海那邊的魚?”林麗盯著小伙的臉,不放過一絲破綻。

“誰……誰說的!瞎說!我每天賣那么多,也沒見出過問題。”

小伙激動的語氣出賣了自己,使勁地揮舞著手臂。林麗把一切看在眼里,她清了清喉嚨,不讓干渴的喉嚨阻擾自己,她越發興奮起來,伴隨著恐懼和罪惡感。原本緊迫的時間也變無關緊要了,她忘了此刻在家中酣睡的丈夫。

一切都沒問題的,她告訴自己,不管是隨時會醒來的丈夫,還是身體的疼痛,只要下定決心,一切都會迎刃而解的。

“也是,再便宜點。”她說。

“不能了,最低價了。”小伙的還價也變得綿軟無力。

“四塊錢,可以的話我就買。”

“四塊錢……好吧!”小伙一咬牙,提起一條魚裝進袋子里。

“兩條,我都要了。”林麗徒手抓起另一條鯽魚海鯽魚塞進袋子里,但是她總覺得不放心,于是又問了一次。

“這魚真的沒問題嗎?”

“沒問題!”

小伙閃躲的眼神讓她愈發確定了,她滿意地點點頭,默默地看著他把魚放在電子秤的鐵盤上。電子秤的數字快速變換又定格,沒等林麗看清小耳就把袋子起來遞給她。

林麗小心地接過袋子,提了提袋子看著里頭的魚。

“沒問題就好。”她說。

“肯定沒問題的……”小耳的耳根紅了,他支支吾吾地指著魚,想說些什么。

“好。”林麗笑了,她發覺自己笑得是如此的燦爛。

“煮熟點就行。”

“好。”林麗掏出零錢塞到小耳手中,“好吃的話下次還來。”

“肯定呀,你吃了就知道。”他們的視線交匯在一起,一閃而過,林麗轉身大步走開了,步履輕盈。

“我不吃,買給我老公吃的。”她臉上帶著笑容,笑起來十分好看。

2021年 秋

他坐在床沿,看著放置在床頭柜的鏡子,還有鏡子邊的警官證。黑色的皮套有一道巨大的裂縫,幾乎把警官證分割成兩半,和他的右手的舊傷一樣,還在隱隱作痛。左手輕輕撫摸著右手的刀疤,視線又回到鏡子,這面鏡子是他到醫院樓下散步的時候在便利店買的,帶著粉色的塑料外殼。剪刀也是那時候買的,現在正放在柜子的抽屜里。他伸手輕輕推動鏡子,直到容納下自己一整張臉。布滿血絲的雙眼,厚重的眼袋,這一個月來他幾乎沒有好好睡過,凌亂的頭發垂落在額前,完全沒了原本張狂的模樣。

淡黃色的眉毛,稀疏得讓眉骨看起來光禿禿的,這讓眉心中間的川字紋更加明顯。他的頭發也是淡黃色的,這些年來,他看著自己的頭發逐漸失去光澤,變枯,變灰,如今已是白茫茫一片。除了他的眼睛,他很慶幸自己的眼神沒有變得猶豫或是退縮,或許這才是大家把他比喻成某種動物的理由。他才不在乎別人稱他為獵豹或是瘋子,反正刑警只要負責抓到罪犯就好了不是嗎?不管過程是什么樣的。

林橋南起身走到窗邊推開窗戶,全然不顧這里是醫院的病房,點燃一根煙貪婪地吸吮起來。反正這里沒有別人,唯一需要提防的巡房醫生也剛離開。

他靜靜地看著窗外的停車場,在那之后是延綿的綠色山丘,柔和的線條鍍著金光,越往遠處就變得渺茫起來。

一陣風刮過窗口,折斷煙灰,他回過神來,把煙熄滅在窗臺然后回到床邊。風吹亂了本就蓬亂的頭發,他盯著鏡子,驚訝自己頹廢的模樣,于是從抽屜拿出剪刀,一只手緊緊揪住自己的頭發,然后把它們一一剪下,他早就想這么干了。

“你在干嘛!南哥?”小田站在門口,手里提著醫院食堂打來的午飯。

“理發。”林橋南沒有回頭。

“為什么啊?”小田放下袋子,快步走到床邊,看著滿地白色的頭發,他看起來一副欲言又止的樣子,隨后只是嘆了一口氣在床邊坐下來。

“他一定聞到了自己身上的酒味,就算是香煙也無法掩蓋。”林橋南想。

“想理發的話可以去醫院對面的理發店啊。”小田說。

“穿著這身病服嗎?”林橋南笑著回答。

小田是他在警局的同事,從資歷上應該算自己的后輩,某種程度上他可以算是自己唯一稱得上朋友的人了。這一個月來,小田每周末都會開車來市立醫院看望自己。

“我早上接到了陳東山的電話。”林橋南說,“他說……王麗娟死了。”

“那不是你的錯。”

“是我的錯。”林橋南苦澀地笑笑,“我和陳東山說了,我想休息一段時間。”

“隊長怎么說?”

“他說他考慮一下,而且醫生說我的傷已經恢復得差不多了,再過幾周就可以出院了。”

“每個人都會犯錯。”林橋南看出小田的尷尬,他安慰人的功力依舊這么蹩腳。可能他是真的覺自己犯了錯也說不定,所以語氣才這么綿軟無力。

過了好久,林橋南才終于開口,“你說的對,每個人都會犯錯,所以我才需要休息一段時間。”

“對了。”仿佛想扯開話題一樣,小田從袋子里掏出一本書遞給林橋南。

“書?”林橋南不知道小田為什么突然要給自己這本書,但還是接過來。這本書已經有些年頭了,紅色的封面微微卷起,露出泛黃的書頁,書脊的位置已經開裂,仿佛只要稍加用力就會散架一般。

“打發時間不是?你可以看看,我在局里的書架上拿的。”小田說。

“嗯。”嘴上雖然答應著,林橋南還是順手把它放在一旁,不準備翻閱。

“你是沉默的俘虜,被名為冷漠的利刃封喉,我是謊言的從犯,沉溺于虛假的真相。你我皆是罪人,是只愿活在繁榮盛夏的蟬。”小田拉上外套的拉鏈,看來是準備離開了。

“你看過了?”林橋南問。

“沒有。”小田搖搖頭,“我只是引用書封上的話罷了。”

如今已是十月,寒意漸濃,傍晚的醫院人群逐漸散去,住院部樓下空蕩的停車場只剩下保安蹲在亭子邊逗弄一只黑色的野貓。林橋南在病服外套了一件長風衣,縮著脖子,弓著背沿著停車場漫步。從他可以下床走路以后,每天傍晚都來這里走走,儼然成了一種習慣,一直躺在醫院的病床讓他覺得身體都快生銹了。

今年的秋天比往年來得遲些,一直到十月才初見端倪。清冷的風讓林橋南忍不住打了個噴嚏,噴嚏聲很響,在操場上空回蕩著。這個熟悉聲音讓林橋南想起了自己的外公,那個老頭曾幾何時也是這樣,打起噴嚏來震天響。

那時候林橋南還跟著外公生活,每天傍晚他都會牽著年幼的林橋南在村子里散步。老人的背有點駝,脖子往前方伸展,光禿禿的腦門上總是頂著一頂深藍色的前進帽。林橋南還記得外公走路的速度很快,完全不像是散步的模樣,那時候的他幾乎是小跑著才能跟上老人的步伐。

外公散步的時候不會說話,偶爾打一個很響的噴嚏。

想到這里林橋南忍不住笑了,自己難道也到那個年紀了?雖然三十八歲的年紀正直壯年,但是他的心已然經歷了太多生離死別,變得千瘡百孔,還有他的頭發也像老人那樣全白了。他把手插進大衣口袋,朝著醫院大門的方向走去,在街對面有一家理發店,他尋思著是否要把自己隨意剪短的頭再修剪一下。

印象中外公在禿頭之前,也總是把頭發剃得很短。外公是鎮上的老師,作為那個年代為數不多識字的人,老人的書房里堆滿了書,他喜歡在晚上看書,在睡前把書打開到自己看到的那一頁,然后倒蓋在書桌上。

在林橋南的腦海里,外公的書桌上永遠都會有一本倒蓋著的書。只不過它們的封面一直在變換,黑的,黃的,紅的。想到這里,思緒不禁飛回病房,小田送給自己的那從書還放在床上。封面紅色的印刷因為歲月的銖積失去光澤,連書名也抹去了。眼前就是醫院大門,從這里可以看見街對面理發店透出的白色燈光。林橋南覺得有點冷,天色完全暗下來了,原本人聲鼎沸的醫院變得安靜,只有身后噴泉的水聲嘩嘩響個不停。林橋南站在醫院門口,遠遠看見理發店里坐著幾個人,留著長發的理發師一邊替椅子上的客人理發,一邊和他聊著什么。

“如果現在過去的話不知道要等多久。”心里這么想著,他轉身向病房走回去。

現在林橋南躺在病房里,拿著小田給他的書。仔細看這本書的話,還是可以看出它被頻繁地翻閱過的痕跡,開裂的書脊用膠布小心地粘住,不至于散架。出于好奇心,他檢查了書的印刷日期,第一次印刷的時間竟然是1991年。

感嘆之余,林橋南終于靜下心來決定看看內容。書的第一頁是一張純紅的紙,除了這些其他什么都沒有,只有一片純粹的紅。于是他快速翻到第二頁,終于第一次看到了這本書的名字。

《家暴》。

一股熟悉的感覺涌上心頭,仿佛注定要和它相見一樣。林橋南又往下翻了一頁。

“我看到她受苦,聽到她哭泣,從鮮活變成虛無,最后是憤怒。那股憤怒來自于我,我恨自己的沉默與軟弱,猶如參與了這場謊言和暴力。”

第二天是周日,小田按時在中午十一點出現在醫院。兩人離開住院部去食堂吃飯。醫院的食堂就在住院部旁邊,隔著一個停車場。推開門口油膩而模糊的透明塑料門簾,他們在角落的一張桌子坐下來。

林橋南一副睡眠不足的樣子,身上還披著那件長長的風衣,里面是白色的病號服,他的身上有一股酒味,想來肯定是昨晚偷偷喝酒了。

“這次有被發現嗎?”小田指的是林橋南偷偷喝酒這件事。

“嗯。”林橋南目光呆滯,“醫生巡房的時候被劈頭蓋臉地罵了一頓。”

“今天吃什么?”小田又問。

沉默了一會兒,林橋南才慢悠悠地回了一句都可以。

“你怎么了?不舒服嗎?”

“沒有啊。”他看著小田,張著嘴欲言又止,然后指著出口的方向,“出去抽根煙吧。”

食堂門口風很大,這里的建筑很稀疏。風在毫無阻攔的醫院廣場呼嘯著,直沖站在角落的兩人。

林橋南花了好一會才點著煙,他看著停車場,尋找哪一輛是小田開來的。

“你昨天給我的那本書我看了。”他說。

“哦,那本描寫家暴的小說是吧。”小田背對著林橋南,嘗試不讓狂風把火吹滅,“挺有意思吧。”

“你不是說沒看過嗎?”

“大概看了。”小田放棄了,風太大了,于是把打火機收回口袋。

“我看這本書的作者是叫李聞讀,上網搜了一下,但是完全沒有他的信息。”林橋南說。

“有什么問題嗎?終生籍籍無名的作家多了去了。”

“你不覺得很奇怪嗎?那本書,你不覺得……”林橋南思考著恰當的詞語,“文筆非常了得,怎么說呢,栩栩如生,好像是真的發生過一樣。”

“說明他寫得好咯。”小田不以為然,“像我之前看余華的《文城》一樣,陷入那個故事不能自拔。”

“對吧,你也這么說了,那他怎么不像余華那樣名揚天下?或者說小有名氣呢?”

“你知道這本書一本都沒有賣出去嗎?”

林橋南沒有說話,等著他繼續說下去。小田又拿出打火機,吧嗒吧嗒,依舊點不著火。林橋南看不過去,一把搶過打火機幫他點上。

“我聽說那個作者曾把書稿寄給好多家出版社,但是都被拒稿了,最后還是先鋒出版社的一個編輯頂住壓力收了。因為出版社不看好這本書的前景,所以讓作者擔保如果賣不出去的話這些書要作者自己消化,結果就是真的賣不出去,沒有書店愿意進這種沒有名氣作者而且內容獵奇的書……聽說李聞讀當時租了一輛三輪車,裝了整整一車呢!嘿嘿,”小田悠悠地吐出一口煙,“孔夫子搬家,盡是書。”

“你知道的還挺清楚?”

小田嘿嘿一笑,“老楊告訴我的,不過他也是聽說的。”

“你不覺得里面的信息太過詳細了嗎?除了人的名字可能修改過,但是時間和地名幾乎都是有跡可循的。”

“沒認真看,你查過了?”小田問。

“在地圖上確認過了。”

“你魔怔了吧!”小田把煙熄滅在垃圾桶上的煙灰缸里,縮著脖子,“就算是真的,也是三十年前的事情了,如果里面的人物真實存在的話,現在也六七十歲了,那個作者寫這本書的時候有四十多吧?說不定已經不在了。”

“刑事案是沒有追訴期的。”林橋南回答。

小田沒再說什么,他認為這只是林橋南的一時興起,一本三十年前的小說,先不說是否真實發生過,就算是真的,那里的場景也已經是很多年前的事了。這三十年來城市的變化早已翻天覆地,且不論能不能找到那些人,房子也可能早就灰飛煙滅了。停車場吹來的風夾著細沙吹得兩人睜不開眼,他推著林橋南走回到食堂,兩人逐漸把話題轉到其他的事情,好像之前的對話從沒有發生過,包括那個亦真亦假的事,或許它真的只是眾多胡謅的故事里的其中一個,來自一個命運多舛的無名作家。

林橋南也確實沒有再提起這件事了,他把看過的書丟進床頭柜的抽屜里,那里還放著他的威士忌,壓在換洗的衣服下面。

身上的傷也逐漸恢復,只要不劇烈運動就不會疼,愈合的傷口結了痂,沒日沒夜的發癢。他還是無法正常地刷牙,纖細的牙刷和筷子已經不是這只落了殘疾的手可以掌控的工具了。

小田依舊每天都會來看望林橋南,他們天南地北地聊天,除了那本書,好像把它忘了一樣,任由它躺在暗無天日的抽屜里。林橋南很快適應了這樣的生活,開始期待每天按時出現的小田,還有他給自己帶的酒。

“陳隊長同意你休息的請求了嗎?”小田問,今天他給林橋南帶了一本新的書,是余華的《文城》。

“沒有。”橋南苦笑,他把空的威士忌瓶子和書遞給小田,“他讓我再考慮一下。”橋南頓了一下,“王麗娟的丈夫張家偉的判決出來了嗎?”

“沒有。”小田說,“因為我們沒有找到張家偉當時也在場的證據。”

“都是我的錯……”

“都說了不是你的錯了。”

“當時如果我沒有敷衍了事,而是更加認真對待這件事的話就不會這樣了。”

“你該做的都做了。”

林橋南沒有回答,沉默不語的兩人讓氣氛急轉直下,他們少見的沒有一起去食堂吃飯。小田只是躲在窗邊偷偷抽了一根煙以后就離開了,臨走前出于禮貌還是叮囑了林橋南兩句,勸他少喝點酒,說自己明天會再來看他。

晚上林橋南躺在床上怎么也無法入睡,腦子里一直都是王麗娟從三樓墜落的場景,當時他就在樓下親眼看著她墜樓。

林橋南是在查案的路上偶遇的王麗娟,那時候她一個人游蕩在深夜的馬路邊,狼狽地向林橋南求助。詢問過后得知這個可憐的女人是被丈夫趕出來的,因為他懷疑自己的妻子出軌。林橋南當時正趕往某處案發現場,所以他只是簡單安撫之后讓王麗娟自行報警后就離開了。其實當時他要去的地方情況并不緊急,所謂的案發現場已經被警方封鎖了,他的搭檔也已經趕過去了,林橋南早或晚半小時都不會有什么影響,但是他卻沒有選擇留下來。林橋南心里清楚,當時他只是覺得王麗娟的事情不是首要的,他甚至覺得這個女人一定可以自己拿起法律的武器保護自己。

他想的太簡單了,他沒有意識到這種看似不會危及生命的暴力對一個人的摧殘有多可怕,直到他在回來的路上突然想起這個女人,繞路回來這里,然后看到了站在三樓陽臺的王麗娟。

林橋南還沒來得及勸說,只見王麗娟驚恐地望了一眼身后,然后就從陽臺掉了下來。盡管林橋南試著接住她,但是巨大的沖擊還是砸斷了他的肋骨和手臂,把兩人重重地摔向地面,王麗娟血肉模糊的頭顱,還有那聲水球爆炸一般的巨響,直到現在還在驚擾著林橋南。

王麗娟是自殺的,沒有人知道她回頭的那一瞬間看到了什么。如果自己當時陪她回去,或是更簡單一點,替她報警,或許一切就不會發生。

林橋南盯著天花板白色的吊頂,有一個地方缺了一塊鋁板,一根紅色的電線從黑洞洞的隔層之間探出頭來,像懸掛在傷口的血液,在即將滴落之前永遠地干涸在那里。林橋南摸出抽屜里的威士忌,這是小田今天剛給他的,他旋開瓶蓋仰頭猛得把焦糖色的酒精灌進喉嚨。

猶如一股熱辣的巖漿穿過喉嚨,在他的肚子里翻滾。腦袋也變得暈乎乎,林橋南側躺在床上,渾身的傷口在發燙,喉嚨陣陣發緊,暖意遍布全身。他的視線掃過抽屜,看到那本自己丟在抽屜里好久的書,內頁的書名滲過厚厚的書皮,浮現在淡紅色的封面上,那個悲慘荒誕的故事出現在腦海,那條似曾相識的街道,鮮活的人物在那里穿梭著,他們掩藏在歲月留下的塵埃下,演繹著絕不會被人看到的真相。

出院那天,陳東山打電話給林橋南,說是警局最近人手短缺,讓他不要考慮休息的事,馬上回警局幫忙。林橋南沒有答應,一聲不吭地掛掉電話。

小田到醫院的時候已是將近下午兩點,他推開林橋南所在的病房,卻只剩下空蕩的床鋪,他給林橋南打了電話,無人接聽。

“不好意思,請問一下。”小田叫住路過的一名護士,“這是林橋南的房間嗎?”

“嗯,是。”護士點點頭。

“那他人呢?”

“哦,他在十分鐘前出院了。”

出院?小田一陣眩暈,他早該想到的。

“那他有說去哪兒嗎?”小田又問。

“沒有哦,我們沒怎么說話。”護士遺憾地搖搖頭,“因為他一直捧著一本書,那本書看起來很舊,我們還問他在看什么書呢。”

書?小田記得自己最后給林橋南的書,是一本全新的余華的《文城》。

“那他還有說什么嗎?”小田又問。

護士略帶歉意地搖搖頭,“他說他要去尋找一個不存在的地方。”

林橋南站在醫院大門,他的手機響個不停,是小田打來的。

他沒有接,心里隱隱有些內疚。他發自內心的熱愛刑警這份職業,但是現在的自己,確實還沒有準備好回歸。

林橋南看到馬路對面停著一輛出租車,就在理發店門口。車里的司機把座椅躺到最低,兩只腳伸出窗外,露出紅色的襪子。

他穿過馬路敲了敲車頂。

車窗降下來,司機探出頭,二十多歲的模樣,一臉的不耐煩。

“去哪兒?”他問。

“開門。”林橋南拉著門把,門鎖著。

“去哪兒?太遠不去!”司機說。

林橋南看到操控臺上司機的信息牌,他叫林祥福。林橋南忍不住笑了,這人竟和《文城》里的主角名字一樣,太巧了吧。

“把門開開。”林橋南又扯了扯門把。

“去哪兒啊,大哥。”祥福打開門鎖,對著坐進副駕的橋南說。

“去文城。”

“哈?”祥福一副吊兒郎當的模樣,皺著眉頭看著這個莫名其妙的乘客,“逗我呢大叔?我們這沒有文城吧?倒是有一個文強洗腳城。”

林橋南擺擺手,對自己的玩笑表示歉意,“去手機店,我要買電話卡。”

出租車啟動了,慢吞吞地順著路沿滑行,后視鏡里的醫院逐漸遠去。

“祥福。”林橋南起了個話頭,“你真的叫祥福?”

“別他媽叫得那么親昵,大叔,我剛才就看到你看著我的名字發笑,要是把我惹急了就把你丟到荒郊野外去。”

到了手機店,橋南叫祥福在路邊等他,祥福不愿意,橋南于是朝他晃了晃胸口的警徽然后進了手機店。橋南在手機店換了一張新的電話卡,把小田發送來的十條短信刪掉,然后慢悠悠地走出手機店,祥福還等在那里。

他終于決定好要去哪里了。

“去炕上村。”橋南說。

“炕上村?那離這兒有七十公里遠!我不去!”

“我可以加錢。”

“加錢也不去。”

“你知道我是警察嗎?祥福。”橋南問,“你在妨礙我的工作。”

“嘖。”祥福咂了咂嘴,“三百,少一分都不走。”

黃色的出租車抖動著,朝著南邊的炕上村行駛。從岸邊市到炕上村需要兩個小時的車程,路上林橋南端坐著,膝蓋攤著一本封面褪了色的舊書,祥福沒有看清書的名字,他沒想到橋南外表看起來野蠻,卻是個讀書人。

“去炕上村戲臺。”橋南漫無目的地指著沒有盡頭的遠方。

“哦……”祥福答應著,眼神不時往書瞟去,“你說你在執行公務?”

“對。”

“為什么不開警車?”

橋南盯著書,過了好一會,才抬頭看向祥福,“車壞了。”

“算了。”祥福不耐煩地擺擺手,反正只要他付錢,管他是不是警察。

出租車繞著三環飛奔著,在南邊駛上宏偉的螺洲大橋,停在擁擠的收費站,排在長長的車隊尾巴。橋南在那以后就沒有再說話,死死盯著淡黃的書頁。前方的車隊還很長,祥福想抽煙,他瞟了一眼橋南,思考他是否會介意。眼神從他頭頂白色的短發一直落到泛黃的書頁上,那個警察正看的那一頁已經脫膠,幾乎從書脊脫落。僅僅是從整齊的印刷字上一掃而過,祥福就被書里怪誕的內容吸引住了。從原本的好奇,再到頭皮發麻,他被書里可怕的字眼嚇到,卻無法移開視線,甚至忘了前進。