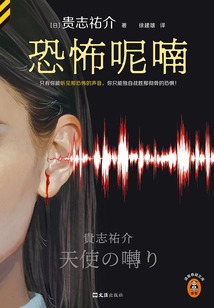

恐怖呢喃

最新章節

書友吧 2評論第1章 序章 遭詛咒的沼澤

1

寄件人:高梨光宏(pear@ff.jips.or.jp)

收件人:北島早苗(sanae@keres.iex.ne.jp)

主題:first mail(首封郵件)

發送時間:1997-1-24 22:14

你好嗎?

到目前為止已收到了你的多封郵件,而我卻遲至今日才給你回復,真是萬分抱歉。不過你盡可放心,因為我并沒有成為美洲豹的美餐,也沒偏執地誤以為自己是三根手指的樹懶,打算倒掛在樹枝上度過余生。

我僅僅是不知道寫什么而已。

我知道這話聽起來就是蹩腳的托詞。因為我好歹也躋身于作家行列,到目前為止寫過的文章要是換算成稿紙的話,大概也有幾萬張了吧(雖說其中的大部分只不過是完美驗證了斯特金法則[1]的廢紙而已)。這可是個不容小覷的數量哦。只要是有過在書店打工經歷的人,哪怕一次也行,都會明白一個道理——紙張這玩意兒,其實是很重的。要是幾萬張稿紙摞成塊并砸在一個人的腦袋上,那他是會有生命危險的。

其實,我在東京的工作室里打瞌睡時,曾做過這么一個夢。就在我臨近出發那會兒,夢中的我,正面對著電腦,坐在一間空蕩蕩的屋子的正中央。突然,天花板發出了嘎吱嘎吱的聲響。盡管如此,我也沒有停止打字。我正被一股難以置信的創作欲望驅使著呢(即便是在夢中,這種欲望近來也極少出現了)。

不一會兒,天花板便“咔嚓”一聲現出了一道筆直的裂痕,而我不管不顧,依舊埋頭打字。隨后,天花板崩塌了,我之前出版過的,曾在書店陳列過的所有的書,一下子跌落了下來。我被重達幾十噸的書壓垮了,埋葬了。到了此時此刻,我終于恍然大悟:原來這些紙制的石碑,是為了用作我的墓碑而被制造出來的(畢竟每一本書上都印著我的大名嘛)。

然而(雖說有些跑題了),與夢中不同的是,現實中的我的手指,卻一直停留在鍵盤的起始位置上,一動也不動。

剛才還喧囂不已的吼猴的叫聲戛然而止后,颮[2]所導致的暴雨就隨著地鳴一般的聲響驟然而至了。眼下,暴雨正以幾欲將其洞穿的勢頭敲打著帳篷。

不久之后,這些雨水就會被大地吸收并匯入亞馬孫河,然后緩緩流淌著,滋潤生者,溶解死者吧。

今天,就到此為止吧。

我還會給你發郵件的。

2

主題:first impression(第一印象)

發送時間:1997-1-31 20:31

感謝你每天發來的溫馨的、鼓舞人心的話語。我每次讀到這些文字,都無比懷戀你那溫暖的肌膚。

可是,我還是一如既往,想要寫文章時,手就動彈不了了。

讓我這個不具備任何專業知識的人來參加這個探險隊,不就是要我寫出游記來嗎?這一點是明擺著的。然而,除了筆記性質的東西以外,我還一行都沒寫呢。這么下去的話,作為贊助商的報社和Bird's Eye(鳥眼)雜志社,非告我違約不可。因此,給你寫郵件,也就兼具了“寫作康復訓練”的職能了。

因而我今天想寫一下我第一次看到亞馬孫雨林時的印象。

我的總體感覺是:這是一片龐大的“死亡森林”。

乍看之下,這兒到處都充滿著生命。只要看看森林中的樹木就明白了。首先是在方圓五十米的范圍內,居然找不出兩棵相同種類的樹木。而這些樹上,還棲息著無數的昆蟲、蜘蛛、色彩斑斕的蛙類以及軟體動物。它們十分巧妙地適應著這一生存環境。真是一個多姿多彩、豐富健全的世界。

然而,這兒棲息著如此眾多的生命,也就意味著過去有眾多的生命消殞于此。不,不用說過去,就在當下這一瞬間,就有無數的死亡接連到訪。初看充滿生命的地方,其實是建立在無數的犧牲之上的。

在我的眼里,這片森林其實模模糊糊地重疊著兩重景象:活著的森林,與以前理應存在于此的、死去的森林。

也就是說,在正面看來如同彗星般燦爛耀眼的充滿生命的森林背后,其實拖著一條漆黑的死亡軌跡。

我也曾不經意地向探險隊的其他成員透露過如此感想,可任何人都沒有顯露出像是理解的神情。

看來在游記中,只能另外捏造一個第一印象了。

下次再聊。

3

主題:mortality(關于死亡)

發送時間:1997-2-6 23:05

你對我的擔心自然是出自對我的關懷。對此,我是非常理解的。可是,我并不如你委婉指出的那樣,得了什么“Thanatophobia”[3]。

這個Thanatophobia,用日語該如何解釋呢?最近許是倒時差的關系吧,我的腦袋運轉不靈,還非常健忘。至少我攜帶的辭典里沒有這個單詞……是“死亡恐懼癥”嗎?或許還有更好的翻譯吧,不過我覺得也就是這么個意思了。不管怎么說,我可并未因終將到來的死亡而戰戰兢兢地茍活著。

在你每天消磨青春而工作著的臨終關懷服務機構(不好意思,我這么說并無他意),想必如何讓患者接受死亡是個大問題吧。

可是,人類并非什么萬物之靈,只是靈長目人科中一種腦袋較大的猴子罷了。人類的死亡,與海葵在海邊迎接個體生命之終結,又有什么區別呢?

我們也只是活在被限定的有生之年,然后自動消亡而已。

來到亞馬孫之后,我再次深切地領會了這么個簡單的道理。

今天就到此為止吧。

4

主題:diligent forest(生生不息的雨林)

發送時間:1997-2-13 13:16

我看了一下之前發出的郵件,十分驚訝地發現,我竟然還沒像模像樣地跟你匯報過我的近況。不過請放心,這次我會好好寫的。

首先,我們目前所處的位置是在亞馬孫巴西境內部分的最深處,基本位于索里芒斯河和雅普拉河之間的正中央,在赤道稍稍偏南的地方。經過轉機,我們先從日本來到了位于亞馬孫河中部流域的大都市瑪瑙斯,之后,就一直是乘著船溯流而上了。由于亞馬孫河的落差很小,雖說是“溯流而上”,其實給人的感覺跟橫渡一個大湖泊差不多。

我們此次探險的目的在于,通過針對正急速縮小的熱帶雨林的調查,反思全球性的環境問題。說實話,這兒的森林正以超越想象的速度不斷地遭受著破壞,令我十分震驚。

貧困的農民正沿著自20世紀70年代開始建設的橫穿亞馬孫的公路以及密如蛛網的支線,以焚林造田的方式不斷地蠶食著原始森林。

或許你會覺得意外吧,亞馬孫的土壤,其實是十分貧瘠的。含有植物生長所必需的營養鹽類的土層只有幾厘米厚(最厚處也就三十厘米左右吧)。并且,落葉也不像針葉林之類的北方森林或溫帶的照葉林森林那樣堆積得地毯般厚實,這兒的落葉層(枯枝落葉層)只是薄薄的一層。

最初進入亞馬孫那大白天也十分昏暗的叢林之中,看到有巨大的板根盤繞其下的參天大樹時,我真是心魂為之所奪,震撼不已啊!可據說如此巨大的樹木,其扎根于地底的能力卻十分貧弱,只要用大砍刀將板根斬斷,就能輕而易舉地將其推倒。

世界上最大的熱帶雨林怎么會出現在如此貧瘠的土地上呢?這可是個饒有趣味的問題。一種說法是,這兒的環境能讓少量的營養鹽類以比在溫帶和寒帶高出數倍的速度進行循環。一眨眼的工夫,落葉就被分解,并立刻成為樹木的養分而被其吸收。打一個經濟學方面的比方,盡管貨幣總量比較少,只要周轉速度翻倍,就能夠滿足需求。兩者的道理是一樣的。

就是說,熱帶雨林并非富饒之地,而是通過高速循環貧乏的資源,以負債經營的方式,勉強得以維持的一個不穩定的區域。在這樣的地方即便推行了焚林造田式的農業,地力也會很快耗盡。好不容易開墾出來的土地,在短短的兩三年后便會遭到拋棄,農民們則會像是遭到驅趕似的,去雨林的更深處焚林造田。結果就是熱帶雨林變得支離破碎,以極快的速度不斷地從這個星球上消退。

這當然是巴西政府草率的開發計劃之失敗所導致的,但其影響卻以二氧化碳的增加所造成的溫室效應而席卷全球。自不待言,日本也不能置身事外。

……剛才,一個卡米納佤族的青年窺視著顯示屏,問我這是個什么玩意兒。他似乎對一塊發光板上螞蟻一般密密麻麻地排列著的文字感到極不可思議,故而不時想伸出手來撫摩一下。而我也確實沒有將電腦任他玩弄的膽量。我讓翻譯跟他說,若不是有資格的巫師,誰要是觸碰一下這玩意兒,是會遭受無妄之災的。即便如此,他也仍露出興趣盎然的神情,歪著脖子,乜斜著眼睛,瞟著液晶顯示屏。這讓我深切感到,真是再也沒有什么動物比人類的好奇心更強了。

哦哦,對了。有一點還沒做出說明呢。卡米納佤族就是我們“寄宿”的拉丁美洲印第安人部族的名稱。

蜷川教授在叫我了。他好像發現了什么,我去看一下。

5

主題:rainy days(雨季)

發送時間:1997-2-18 18:45

我們這兒仍在雨季之中。除了突如其來的颮所導致的暴雨,弄得帳篷里面也遭水淹以外,就跟日本的黃梅雨季似的,小雨整天淅淅瀝瀝地下個不停。令人郁悶無比。

于是,我就在名曲《四季歌》的基礎上創作了一首《二季歌》。

愛雨季的人兒呀,內心憂郁。就像潛伏于泥淖中的鱷魚一樣啊,是我的朋友。

后面的歌詞等旱季到了再披露吧。

我們眼下在卡米納佤族聚落的西端支起帳篷安頓了下來。前些天,蜷川教授在聚落的北端發現了一個像是被燒毀了的小屋似的遺址。那上面已經覆蓋了好幾層爬山虎之類的藤蔓植物,以至我們早就從它旁邊經過,卻一直沒注意到。

我們原本聽說卡米納佤族此前從未接觸過文明社會,而現在又聽說大約三年前曾有一對美國夫婦來此研究卷尾猴并住了一年光景,不由得大感意外。

這對夫婦好像早就死了。可不知為何,一提到此事,原本話就不多的卡米納佤族人,就突然緘默不語了,所以我們也無從了解更多的情況。蜷川教授在小屋遺址里找到的小包中發現了像是遺物的東西,打算檢查過后,再通過適當的渠道交還給遺族。

死亡真是件無法預知之事,不知在前面的什么地方正等著我們呢。

今天就到此為止了。

6

主題:who's who(隊員們)

發送時間:1997-2-22 21:52

今天,我想簡單介紹一下我們這個“亞馬孫探險隊”的成員。

雖說人員有來有去的,但總人數通常都保持在十五名左右。其中,幾乎總是一起行動的,包括我在內共有五人。

要說個性最為鮮明突出的,應該就是文化人類學家蜷川武史教授了吧。

蜷川教授現年五十五歲,或許是自學生時代起就一直堅持做田野調查的緣故吧,他那修長的身體至今仍充滿著超越年輕人的活力。因此,只要是跟他一起行動,像我這樣的就會累得半死。

他的皮膚早被太陽曬得黝黑,臉頰消瘦,就跟用刀子削去了肉似的,眉宇之間,即便是在笑的時候也仍現出刀刻般的深邃皺紋。他總是嚴于律己,且懷有無所畏懼的信念。

教授家里有一位曾是他大學同屆同學的妻子和兩個正值青春妙齡的女兒,但據說最近的十年間,他與她們一直分居著。要說起來,他夫人的心情倒也不是不能理解。

有著救世主情結的蜷川教授,平日里總是對日本社會憂心如焚。僅憑其容貌風采就常被人看作“鷹派”分子,事實上,他可謂是超級“鷹派”了吧。

他的核心主張或可舉例如下:

針對某極端團體不實施“破防法”[4],就是極其懦弱、極其不徹底的表現。這種時候就不該將此法當作祖傳寶刀而舍不得使用。非但如此,或許還要進一步加以探討,將其適用范圍擴展到跨地區暴力團、新左翼以及厚生省什么的。

近來,針對青少年的毒品污染問題已十分嚴重。現在,在世界范圍內,在毒品問題上處置最為得當的國家是印度尼西亞(只要持有規定劑量以上的毒品,不論國籍,一律處以死刑)。反觀作為其舊宗主國的荷蘭,則已不僅僅是對“癮君子”們睜一只眼閉一只眼,居然還給他們配發注射器!其墮落、荒唐之極簡直與印度尼西亞成了絕妙的對照。我們日本理當學習印度尼西亞。

在少年犯罪日趨兇惡化的當下,如果將不法少年送入少年院也毫無矯正效果的話,那么法務省自然難辭其咎,也是難逃國民之譴責的。

他這些過激言論的背后,恐怕其真意是另有所指的吧。即便如此,作為國立大學的教授,能公然提出如此主張,不也相當難能可貴嗎?

森豐老師是研究新大陸猿猴的專家,三十六歲。或許是年齡相仿的緣故吧,我跟他比較談得來。細想起來,他也是個頗為別致的家伙。

與蜷川教授形成鮮明的對照,森老師是個十分內向,且有些怕羞的人。興許是因自己的容貌(與作為他研究對象的卷尾猴中某一種極為相像)而倍感自卑,抑或是十分在意自己牙齒咬合不整齊,說起話來發音不清晰的緣故吧,他不太喜歡在人前講話。尤其是面對女性時,他那因內心痛苦而扭曲了的表情,簡直讓旁人看了深感同情。

那么,在與卡米納佤族的女性接觸時,他又是怎么樣的呢?悄悄地觀察之下,結果卻令我大為吃驚。因為,他居然同樣露出了一副苦悶的表情。畢竟,將卡米納佤族人與日本人一視同仁,說起來簡單,真要做到這一點也很不容易。

森老師屬于有著日本猿猴學權威之譽的某教授的研究室。但不知為何,他在那兒頗遭冷遇。盡管他還是單身,卻經常抱怨說,靠萬年不出頭的助手的這點工資,日子過得實在清苦(或許是同為心懷創傷之人的緣故吧,他僅對我敞開心扉,且不時會倒倒苦水)。

就這么個森老師,卻對前面提到過的蜷川教授崇拜得五體投地。搞不懂吧?最近更是如此,無論到哪里,他們倆也總是形影不離的。或許,誰都會被那些擁有自己所不具備之特質的人吸引吧(不過我覺得他們也并無那種“同志”般的感情)。

森老師還是個頗為資深的“Mac玩家”,只要稍有空閑,他就會一個人躲在帳篷里盯著PowerBook[5]。這時候他的臉部表情異常放松,故而可知他多半不在工作。但由于他決不肯讓人看顯示屏,所以不知道他在搞些什么玩意兒。

赤松靖老師或許可說是我們五人之中較為正常的一位吧。四十五歲,某私立大學的副教授,研究領域是苔蘚和地衣類。這個專業給人以十分小眾的感覺,其實他已跟某大制藥公司簽約,正在尋找某種含有可成為治療癌癥與艾滋病之特效藥成分的未知植物。也許正因如此吧,就一個學者而言,他的手頭還是相當闊綽的。

赤松副教授是個彪形大漢,具有典型的躁郁型性格(或許這種通俗的分類會令你皺眉吧),他與誰都能很快地打成一片,是個擅長社交的人。

不過他也有個出乎意料的弱點。這是我與他一起在叢林里漫步時發現的。

你知道美洲豹(在這兒被叫作“翁莎”)有尾隨人的習性嗎?

照向導兼翻譯的說法,不出意外的話,美洲豹在這種情況下是不會主動發起攻擊的。我們于日落后返回營地時,時常會經歷“色狼尾隨”——不,是“美洲豹尾隨”。盡管那廝并不現身,可從當時的氛圍以及不時傳來的哼哼聲,可以察覺其存在。

每逢此時,赤松副教授臉色就會變得煞白,即便在夜色之中也叫人一目了然。并且,不論身邊是誰,他都會使勁兒攥住那人的胳膊,以至有時竟會出現如此滑稽的一幕:魁梧如相撲力士的赤松副教授,竟會死命揪住體重只有他一半的森老師。簡直叫人忍俊不禁。

遭遇美洲豹時倒還情有可原,可這位赤松副教授見到了卡米納佤族當作寵物來豢養的小豹貓(一種身上有著美麗斑紋的山貓),也時常會驚恐萬狀,大失其態。有一次因為這個而遭人嘲笑后,他急了,并反駁道:“只要看一下那家伙的眼睛,你們就明白了。一開始,我還以為它在生氣呢。可根本就不是這么回事兒!它沒有生氣,反倒是因為食欲大增而興奮不已呢。就是說,它是想吃掉我啊!意識到這一點后,我就嚇得快要尿褲子了。”

如此討厭動物的赤松副教授居然會參加“亞馬孫探險隊”,不免叫人懷疑他的腦子是否正常。但這兒畢竟是地球上最后一個基因資源的寶庫,且處在因野蠻開發而每天滅絕幾十種物種的現狀,想必他也是考慮到這一點,才迫不得已前來冒險的吧。

據說赤松副教授是經過轟轟烈烈的戀愛才與現在的夫人結婚的。他們一共生了三個男孩。他幾乎每天晚上都要給家里打電話,從他與家人愉快的對話中可以聽出,他的家庭是極為幸福美滿的。

最后要介紹的,是唯一的一名女隊員——攝影師白井真紀小姐。把她留到最后一個來介紹,其實也沒什么特別的原因。她長得并不難看,已婚,有一個女兒。

年齡嘛,問了,她笑而不答。不過我偷偷地看過她的體檢報告,知道她現年三十二歲。

這是一位文靜且頗具知性風度的女性。她總是十分隨和地加入圈子,卻不怎么說話。一有空閑,她就會全神貫注地凝視女兒的照片。

久久地,久久地,凝視著女兒的照片。

即便看上二三十分鐘,她也仍毫不厭倦地、全神貫注地凝視著女兒的照片。那模樣,鬼氣森森的,未免叫人毛骨悚然。想必她內心深處,也埋藏著別人無法窺知的秘密吧。

回到日本后,不知道你會怎樣分析我們這些可愛的隊員的心理?對此,我滿懷期待。

7

主題:monkey business(胡鬧)

發送時間:1997-2-26 13:08

你抱怨說,一點都不明白“亞馬孫探險隊”在這兒干些什么。這也難怪。這次,我就來簡要說明一下老師們的研究內容吧(讀了上次的郵件,想必你只會對我們的隊員留下“都是些怪人”的印象吧,所以這封郵件也帶有為他們挽回名譽的使命)。

先從森老師開始介紹吧。事實上,為了寫這封郵件,我剛才特意去采訪了他呢。

按照森老師的觀點,到目前為止,日本的猿猴學研究一直處于某位偉大學者的魔咒束縛之下。盡管這類研究嘴上說是以全世界的猿猴為研究對象,其實只偏于日本獼猴、大猩猩、黑猩猩等類人猿。而卷尾猴的高智力堪與靈長目相匹敵,且在不同于人類、黑猩猩的系統中完成進化,針對它們的研究在日本的猿猴學研究上有著十分重大的意義(可我總覺得他這一研究動機的底層,蘊藏著他對其老師——猿猴學泰斗深深的怨恨)。

森老師所做的工作是:用最新設計出來的智力測試方法,測試猿猴的智力;使用高科技儀器,測定卷尾猴們的腦重量,并計算出腦化指數[6](據說是將腦重量除以感覺器官分布的表面積而得出的數據,可我不明白,在不將猴子七零八落地肢解開來的前提下,到底是怎么完成這一計算的)。

森老師的研究已得出了如下結論:卷尾猴中測試成績最好的黑帽懸猴,其智力甚至超過了中美洲的倭黑猩猩(又稱為“俾格米黑猩猩”)。森老師還垂頭喪氣地說,他的老師肯定不會接受這么個結果的。

我還是先對卷尾猴略做說明吧。因為,想必你對這類猴子也不甚了解吧。

這種類人猿亞目卷尾猴科的猴子,分布于自中美洲至巴西、巴拉圭、阿根廷北部十分廣闊的地域。

目前已知有十一屬三十種,而其大小、形態乃至食性、社會性等方面,則呈現出了多種多樣的進化結果。這種現象是其他種類的猴子所不具備的。單就其食物而言,根據其不同的種類,就從樹葉、果實到昆蟲,直到小型哺乳類動物,十分龐雜。

其中的蜘蛛猴,是靈長類中唯一擁有能抓住東西的尾巴的猴子(卷尾猴這個名字即由此而來)。它能將尾巴當作第五肢來使用,在樹枝之間靈活地移來跳去。

而吼猴,則猴如其名,吼聲如雷,能響徹方圓數公里(除了在大清早吵醒我們之外,我不知道它還能獲得什么好處)。還有一種夜猴,是世界上獨一無二的夜行性類人猿亞目動物。

另外,正如前面所提到的那樣,除了類人猿以外,智力最高的猴子也在卷尾猴這一大類里面。

總而言之,卷尾猴科中的猴子種類繁多,進化獨特,但由于尚未得到充分的研究,其物種分類至今尚有爭論,故而歸類也經常發生變動。

對這些卷尾猴科的猴子來說,最大的競爭對手不是別的,正是食性相近的同科的其他猴子。因此,按理說它們之間會爆發激烈的生存競爭,可事實上它們卻實現了分棲共存,十分巧妙地避免了沖突。

譬如說,小個子的伶猴吃的是大個子猿猴所不吃的有毒的青色果實;夜猴則選擇其他伙伴不活動的夜間出來覓食;還有,因腦袋光禿且呈鮮紅色之怪異風貌而在當地被稱作“魔鬼猴”的禿猴,住在沒有其他卷尾猴棲息的濕地林(泛濫地,一種雨季時會遭水淹的叢林)中。

卷尾猴自然也是有天敵的。美洲豹自不必說,就連貓科的小豹貓、虎貓,鼬科的狐鼬等,也會捕食大個的猴子。

還有——這可是森老師親眼所見的:

一只吼猴正在一棵號角樹的樹梢上怡然自得地吃著樹葉,突然,天上毫無預兆地撲下來一只“大得離譜的鳥”,一把抓起已嚇得呆若木雞的吼猴,輕輕松松地在樹木間穿過,將其帶走了。

森老師當時也嚇得魂飛魄散,根本記不清那怪鳥的身形長相,考慮到吼猴是卷尾猴中體形最大的一種,那么能輕易將它抓走的,想必只有角雕了吧。

角雕與非洲冠雕、食猿雕并列為世界三大猛禽(就跟世界三大男高音似的,不知道是誰規定的),英文名為Harpy Eagle。Harpy指希臘神話中的哈耳庇厄,是個長著女人臉蛋,有著帶爪子的翅膀,專門攫捷小孩的可怕怪物。角雕無愧其名,常以其強有力的爪子,捕殺猴子或樹懶。

倘若如此兇悍的猛禽突然降臨頭頂,恐怕任誰也是逃生乏術的吧。當它那帶著呼嘯的撲翅之聲敲擊卷尾猴的鼓膜時,卷尾猴那短暫生涯之記憶,會跟走馬燈似的在腦海里閃亮起來嗎……

哦,對了。還有一種卷尾猴,我忘了介紹了。其種類與剛才所說的禿猴較近,叫作狐尾猴。

它們灰色的皮毛亂蓬蓬的,滿臉極度憂郁的神情,是一種不修邊幅、不顧自身形象的猴子,活生生就是森老師的翻版。你若有機會翻看動物圖鑒,可別忘了稍加留意。

接下來,就是蜷川教授的工作了。

這是個一刻也停不下來的人。我還沒得到機會好好地向他請教,因此不好隨便亂說。不過,根據我的觀察,蜷川教授的大腦中,似乎自有一套獨特的文明史觀。他之所以進行田野調查,探尋像卡米納佤族這樣有可能傳承著史前文明的原始部族,也像是為了給自己的理論提供實證。

若要簡明扼要地說清楚蜷川教授的文明史觀,我是絕對沒有這個自信的。不過簡單來說,似乎就是這么回事兒:人類文明是基于“生存”與“幸福”這兩種未必一致的欲求之間的抗衡發展而來的。

人類的大腦似乎總在過度追求“快感”“滿意”“幸福”,然而,一旦過于偏向于此,就難免會做出違背“生存”法則的出格行為,從而被淘汰。

人類為了在這兩者之間取得平衡,在兩方面傾注了幾乎同等的努力。一方面,為了企求“生存”而抵御外敵、災害、饑餓、疾病等;另一方面,為了求得內心的安穩而創造出了“文化”。

正如許多人隱約感覺到的那樣,最穩妥的戰略是:為了“生存”,首先確保必要且充分的資源;而在獲得“幸福”這方面,則以盡量不花費金錢或資源的方式來加以實現。可這樣的話,人類的大腦是怎么也不會感到滿意的。

世界上的許多文明(除了偏執地崇拜物質的西歐文明以外),為了解決這個兩難問題,都通過瑜伽或冥想之類的簡單方法,轉向了對內心世界的探索,并以藥物作為輔助手段,所謂的“藥物文化”也不在少數。

蜷川教授認為,在遠古時代的亞馬孫,存在著一種以蛇為圖騰的奇異的叢林文明。當時,似乎是通過某種特殊的麻藥,來完全控制住人們對于“幸福”的欲求。這是蜷川教授多年來通過對拉美印第安人有關“烏托邦”傳說的收集、分析、推理所得出的結論(遺憾的是,在物質循環極快的亞馬孫,木質的遺物之類,一眨眼的工夫就被還原為一堆朽土了,所以幾乎沒留下任何物質證據)。

其實也不僅限于卡米納佤族,亞馬孫地區的拉美印第安人,本就是以世界上最早使用類似藥物而聞名于世的(或許正因如此吧,直到現在還有些土著部族與大型企業集團簽訂合同,秘密種植古柯呢)。然而,據說在遠古時代,在亞馬孫巴西境內部分的最深處所存在的“麻藥文化”,是由不同于拉美印第安人的別的人種創造的,且達到了相當的高度。

關于古代亞馬孫存在著叢林文明,也是有幾個旁證的。

例如,離這兒很遠的下游密林中,有個蒙蒂阿萊格里洞窟。那里面就發現了用紅、黃等鮮艷的顏色描繪的幾何圖案、人手的形狀、吐火獸,以及巫師等人物形象的美麗壁畫。美國伊利諾伊大學的安娜·羅斯福教授等人對同一場所發現的箭頭和魚骨等物做了同位素年代測定,確定其為距今大約一萬一千年前的東西。這就別說什么中美洲的阿茲特克文明和瑪雅文明、南美洲的印加文明和納斯卡文明了,甚至比目前已知的任何文明都要古老得多啊。

此外,美國的人類學家拉斯拉普根據其從語言學角度對亞馬孫諸部落所做調查的結果,提出了一個假說:公元前五千年左右,在亞馬孫河干流的中游流域,存在著一個基于農業的熱帶文明。拉斯拉普認為該文明在開始種植番薯、木薯等營養價值較高的農作物的同時,也漸漸地將勢力擴展至亞馬孫河上游和各支流流域。

沿著亞馬孫河不斷上溯而進入秘魯境內,再沿著其源流之一的烏卡亞利河上溯至它的源頭烏魯班巴河的上游,就到了以安第斯文明的石堆遺跡而聞名的馬丘比丘。這些石堆遺跡似乎曾經是防衛印加帝國的首都庫斯科的要塞,而馬丘比丘的所有“要塞”都面向亞馬孫叢林,而非安第斯高原。這就明確顯示,在古代亞馬孫地區存在著一個足以威脅印加帝國的強大文明。

那么,這個遠古文明所使用的麻藥,到底是什么玩意兒呢?還有,它們又為什么消亡了呢?

遺憾的是,這些問題的答案,至今尚未找到。不過蜷川教授認為,解決這些問題的關鍵要素,就存在于上述地域的中間地帶,也即我們眼下所在的亞馬孫巴西境內部分的最深處。

怎么樣?你是不是有點心潮澎湃的感覺了?

我們可絕不是毫無意義地在叢林里瞎轉悠哦。

關于赤松副教授的研究,我就另做匯報了。

8

主題:lunatic night(瘋狂之夜)

發送時間:1997-3-8 23:39

該從哪兒寫起呢?

總之,我們遇到了一個大麻煩。當時的情形,至今仍給我留下了刻骨銘心的印象。

那是距今大約一星期之前的事兒了。我們五個人預定用三天時間,去卡米納佤族聚落東北處、二三十公里開外的地方做田野調查。五個人是指蜷川教授、赤松副教授、森助理、攝影師白井小姐,還有我。

或許你會納悶兒:專業與興趣都不同的五個人,為什么要一起去同一個地方呢?那是因為——在叢林里,是不能單獨行動的。所以我們必須在小組內部商討各自要去的地方,最后協調出一個大家都能接受的目的地(至于誰的提議獲得通過的次數最多,就不用我多說了吧)。

我們分乘兩艘帶掛機的橡皮艇,沿著蘇里蒙埃斯河源流之一的米拉格魯河溯流而上。因為蜷川教授從卡米納佤族人那兒聽說,在米拉格魯河的上游,有像是古代文明遺址的東西,并且那兒還是我們營地附近已瀕臨滅絕的紅禿猴和白禿猴的棲息地,故而森老師也毫無異議。

然而,河道已發生了改變,與蜷川教授大約十年前來米拉格魯河流域調查時大不一樣了。我們后來才知道,蜿蜒曲折的河道有一部分已經脫離干流,自成了一個小湖泊,而河道在別的地方短接了起來。

結果我們錯過了本該上岸的地點,等我們發覺走錯了道時,已駛過頭老遠了。

當時要是立刻返回,或許會比較好吧,可蜷川教授卻強烈要求上岸。因為,他覺得那個微微隆起的小丘,很像卡米納佤族人所說的古代遺址。更何況他在調查了周邊的地形后,發現就在相距五十來米的地方,還另有一條河,并且是朝著小丘的方向流去的。于是我們就將橡皮艇開進了那條河,決定再向上游駛去。

在亞馬孫,除了亞馬孫河干流之外,還有無數的小河(雖說是小河,但像日本的利根川、信濃川級別的也隨處可見)。這些如蛛網般遍布大地的干流、支流,根據河水的顏色被分為“白河”“黑河”“綠河”三大類。

米拉格魯河和下游的蘇里蒙埃斯河是典型的“白河”,可實際上是如同黃河一般的黃褐色的濁流。“白河”的別名叫作“肥沃之河”(當地稱為“發魯多斯”),因其河水呈中性乃至呈弱堿性,含有豐富的營養鹽類,因此河里魚影成群,且棲息著各種各樣的生物。

“黑河”則呈淡咖啡色。“黑河”的上游必有浸水林(水中森林,與“泛濫地”不同,是一年到頭都浸泡在水里的森林),故而有大量的落葉掉入河中。然而,生長在營養鹽類貧乏的土地上的植物,為了防止食草動物的侵害,其葉子里都含有能自我防衛的成分。也就是說,“黑河”的黑色,其實是從落葉中分解出的鞣酸和苯酚的顏色。由于河水呈強酸性,且缺乏營養鹽類,所以“黑河”里幾乎沒有生物。因此,“黑河”又被稱作“饑餓之河”(當地稱為“德弗美”)。

“綠河”似乎是一種透明度較高的中性河流,遺憾的是并非我親眼所見,所以不太了解。

我們發現的新河,像是一條“黑河”。

這種切實的感受,則是在溯流而上幾小時后,下了橡皮艇,搭好夜宿用的帳篷之后才獲得的。

在亞馬孫探險,為了確保機動性,少人數、輕裝備,是一種基本常識。因此,食物也僅攜帶最低限度的分量,吃完后,通常就靠“現場解決”了。所以那天也同往常一樣,赤松副教授和森老師去河邊垂釣了,但一無所獲。

無可奈何,當天夜里我們就只能靠隨身攜帶的一點點軟罐頭食品撫慰一下空空如也的肚子,隨后倒頭便睡了。

第二天,我們沿著“黑河”順流而下,打算回到原來的地點。可是,過了很長時間都沒找到做了記號的那個地方。由于水流出乎意料地湍急,我們又走過頭了。再次逆流而上,終于找到了作為標記的那面小旗,可這時,眼看著天就要黑下來了。

更倒霉的是,橡皮艇在急轉彎時差點翻掉,寶貴的槍彈掉入了河中。

雖說回去的路已經找到,可在槍支無法使用的情況下,萬一遇上美洲豹可就性命難保了。最后,只好決定再野宿一夜。

我們尋找起合適的宿營地來。沿河稍稍順流而下,是一小片沼澤。在離河流稍遠處,有一片淺灘,而岸上也有足夠搭帳篷的空間。

那一帶,像是一到雨季就會被浸沒的濕地林(泛濫地)。一般而言,泛濫地在亞馬孫屬于較為例外的肥沃土地,可那兒由于河流本身缺少營養鹽類,故而植物的生長狀態十分衰弱,怎么看也像是一片被拋棄的土地。

當時,我們已經沒有一點食物了。為了防范美洲豹,我們燒起了一堆篝火,大家全都饑腸轆轆地圍坐在火堆周圍,一個個全都悶悶不樂的,一言不發。或許是心理作用吧,我總覺得他們看我的眼光冰冷冰冷的(哦,我忘了說了,那個差點把橡皮艇弄翻的人,就是我)。

日落后不久,林中就充滿了無數歸巢鳥兒的鳴叫聲。其喧囂程度叫人不禁聯想起希區柯克的電影。一會兒過后,鳥聲平息,四野歸于寂靜,傳入耳朵的,只有遠處野獸的咆哮和唧唧蟲聲……

就在此時,如同上天賜惠一般,一只禿猴出現在了我們的面前。

一輪圓月高掛天空,將明亮的光輝灑向了河面。粼粼波光之中,禿猴緩緩朝我們走來。

如此詭異的氛圍,不禁令我毛骨悚然。我想,其他隊員的感覺應該也跟我差不多吧。一時間,大伙兒鴉雀無聲,沒一人開口。

那禿猴從頭至尾巴跟處,約有五十厘米長,身上覆蓋著蓬松的褐色皮毛,而異乎尋常的,是它的腦袋。它的腦袋上沒有一根毛,且蒼白得像一件陶器。

那模樣就跟一個頂著個骷髏頭的死神一般,它四腳著地朝我們緩緩走來。

“是禿猴嗎?”森老師倒吸了一口涼氣,低聲嘀咕道,“可它那張臉……”

后來我才聽說,分布在這一帶的兩種禿猴,應該是紅禿猴和白禿猴,腦袋不是紅色的就是粉紅色的。另外還有一個黑腦袋的黑禿猴亞種,可白腦袋的禿猴還從未被發現過呢。眼前的這一只,如果不是新種,那就是源自基因突變,或因受傷、疾病所導致的極度貧血亦未可知。

那禿猴毫無驚恐之態地走近我們后,就在地上坐了下來。它與我們之間的距離,只有四五米遠。

我再次為弄丟了子彈而懊悔不已。猴子堪稱叢林中的美味,若能射殺一只成年禿猴,應該足以填飽所有人的肚子了吧。

這時,在煌煌火光的照耀下,連那禿猴臉部細微之處也都看得一清二楚了。它許是跟同伴打架而留下來的吧,那個沒毛的腦袋上,有幾道爪痕似的腫線,彎彎曲曲,跟蚯蚓似的。

“這家伙,腦袋壞掉了吧。”

不知是誰,這么嘟囔了一句。

這么說也不無道理,因為禿猴的神態確實有些怪異。只見它異常平靜地坐在地上,瞪著一對人造般的褐色大眼珠子,一動不動地凝視著我們。

一會兒過后,蜷川教授站了起來。他手里拿著槍,躡手躡腳,不發出一點聲響,繞了大圈子迂回到了禿猴的身后。我們全都屏息靜氣地注視著。

禿猴呢,由于蜷川教授的行動不在它的視野里,自然也紋絲未動。

這時,禿猴卷起了上嘴唇,齜出了牙來。可是,它那模樣與其說是在威嚇,倒不如說是在笑。

下一個瞬間,蜷川教授搗下槍托,槍發出沉悶的聲響,擊碎了禿猴那光禿禿的腦袋。

隨隨便便將禿猴的尸骸提溜著回到篝火旁后,蜷川教授拔出了插在皮帶上的戶外直柄刀。他以熟練的手法將寬寬的刀刃插入禿猴的身體,靈巧地將其皮肉撬開,又用力吹了一口氣進去,讓毛皮如同氣球似的鼓脹起來與肉體分離,然后就大幅度地縱橫切割,將毛皮褪了下來。

隨后他又在禿猴四肢根部淺淺地割開幾道口子,就像脫下晚會上戴的長手套和高筒長靴似的,輕而易舉地就將其腳上的毛皮擼了下來。

沒了斗篷似的毛皮之后,禿猴的尸骸,叫人慘不忍睹。

蜷川教授用刀尖靈巧地剔去了禿猴四肢根部與脖子上的臭腺之后,又用大砍刀斬下禿猴的腦袋和四肢(并未出現想象中的鮮血噴涌的場景),并將其胴體剁成了好多塊。

接著,我們就用樹枝穿起帶骨的肉塊或肝臟,撒上鹽巴后就在篝火上烤了起來。

我們圍坐成一圈,大口咀嚼著禿猴肉。然而,在食欲得到滿足,歡愉油然而生的同時,卻也遭到了莫名其妙的罪惡感的侵襲。很明顯,有這種感覺的不止我一人。證據是,大家在狼吞虎咽地吃著烤肉時,絕不對視一眼。大家全都像心懷愧疚似的躲避著彼此的視線。

禿猴的腳爪烤過之后,就更像人手了,故而大家干脆閉上了眼睛,埋頭啃肉。然而,饒是如此,那顆腦袋像是誰都不愿去碰一樣,到底還是留了下來。

星空下,篝火搖曳飄忽,像是隨時都會被無邊的黑暗吞噬掉似的。木柴發出的“噼里啪啦”的爆裂聲,遠處不時傳來的野獸的嚎叫聲,還有與血腥味摻雜在一起的烤肉味……

那個夜晚的情景,就感覺而言,給我留下了十分鮮明的印象。可與此相反的是,它又給我一種如夢似幻、不可思議的朦朧感。

自那以后,在我的意識深處,像是有什么東西在不斷地發生著變化。

那天夜晚,是我來到亞馬孫后第一次真切感覺到了自己就是大自然的一部分。

人類的生生死死,不過是大自然循環往復的一部分而已。也不知怎的,這么一想,我心里就輕松起來了。

我現在,只想快點回到你的身邊。

9

主題:euphoric season(歡欣季節)

發送時間:1997-3-23 12:52

愛雨季的人兒呀,內心歡欣。就像粉紅色的亞馬孫河豚一樣啊,是我的朋友。

愛旱季的人兒呀,喜不自勝。就像深紅色的蝎尾蕉一樣啊,是我的戀人。

(字數略超標)

想來你一定會驚訝不已吧——我怎么樂成這樣?這也難怪。可你不知道,漫長的雨季終于要宣告結束了。亞馬孫的花兒,大多是在旱季里開放的,所以接下來,這兒就要進入一年之中最美的季節了。

逗留于亞馬孫的時間已所剩無幾,以后也很可能不會再來了(我想你也不會答應來亞馬孫新婚旅行吧)。一念及此,我就打算珍惜光陰,抓緊觀察身邊的大自然了。

現在,看到的東西,聽到的東西,我全都覺得新奇無比,這到底是怎么回事兒呢?

或許之前的我,即便是對投射到視網膜上的景象也視而不見,對引起鼓膜震動的聲響,也聽而不聞的吧。

原來世界是如此多姿多彩、美不勝收!

小世界的集合體。

這就是亞馬孫。

對,小世界。

無數的小世界聚集起來構成了一個世界,且保持著整體的和諧。

就跟俄羅斯套娃似的,層層相套,環環相扣。

這兒有一種鳳梨科的植物,葉片呈層層疊疊的蓮座葉叢,里面積滿了雨水。對生物來說,那兒就是一個小世界。在日本,雖說被丟棄的空罐頭、舊輪胎里面也會長孑孓,但跟這個蓮座葉叢還是不可同日而語的。

叢林里數不勝數的蓮座葉叢,就是孕育出生命的子宮,已營造出了一個完美的小宇宙。只要再添加少量的水,對生物而言,這個小宇宙就是創造生命的大海了。

是的,有水即可。

鳳梨科植物中不僅有孑孓、蚰蜒之類的東西,還能從中找到雨蛙、山椒魚、螃蟹。說不定以后還能找出魚兒、鱷魚和亞馬孫河豚來——我正期待著呢。哈哈哈哈。

如今的我,正像一只近視眼的青蛙,剛從鳳梨科植物中探出頭來,瞪大了眼睛,貪婪地環視著這個廣袤無垠的世界呢。

鳳梨科植物也快要開出美麗的花朵來了。

那是一種紅色的花朵。

真想送一束給你。

10

主題:nightmare(噩夢)

發送時間:1997-3-28 23:12

昨夜,我做了個可怕的噩夢。

有件事其實我早就覺得不可思議了——現實生活中煩惱接連不斷的時候,凈做些令人愉快的好夢;反倒是一帆風順的時候,老做噩夢。

在昨夜的夢中,我走在一條橫穿亞馬孫密林的大路上。這是一條沒有鋪設過的兩車道道路,裸露著紅土,在叢林中綿延幾百公里,像是怎么走也走不完似的。

一會兒,頭頂上傳來了鳥翅拍打的聲音。

不知為何,我感到了危險,于是就加快了腳步。可盡管如此,我的身體卻依舊慢吞吞的,不肯快速跟進。

接著,我又聽到了怪異的念咒聲,像是有幾個人在輕聲細語地呢喃不休。

鳥翅拍打聲又來了。

這次更響了。

我在橫穿亞馬孫叢林的道路上拼命奔跑了起來。

湛藍的天空轉眼間就變得漆黑一片了。有什么東西飄飄搖搖地落了下來。

我無處可躲。

就在我呆立不動,抬頭仰望之時,我醒了……

這個夢本身已經夠離奇的了,但更奇怪的是,在我醒來之后的一段時間里,那輕聲細語的呢喃之聲仍像耳鳴似的縈回不去。

當然了,這種事是不值得耿耿于懷的。

如今,我正暢快著呢。

我的食欲也異常旺盛。早、中、晚,每一頓飯都要吃過去雙倍的食物。還不止是我,這也是我們小分隊所有成員的共同表現,以至在吃午飯時,會將見此情形的卡米納佤族人驚得目瞪口呆。

我晚上的睡眠質量也很好。昨夜是偶爾做了噩夢,可除此以外,我都睡得很香,簡直就跟嬰兒似的。

麻煩事兒只有一個,就是那個基于原始本能的欲望空前高漲。

我幾乎整天都在想著跟你做“那事兒”的情形。以前有些缺乏想象,頗有些過于平淡之嫌。下次相聚時,我們一定要多多嘗試。

今年的圣誕節,你就當一次蛋糕,怎么樣?

很遺憾,考慮到網絡通信的安全性,這方面我不能多寫了。

余下的,就留到相會時再享受吧。

愛你!

11

主題:removal(撤離)

發送時間:1997-4-2 11:19

遇到了一些麻煩,我們不得不離開這里了。

原本十分友好的卡米納佤族人,突然翻臉了。

也不知道到底為什么,就連翻譯也是一頭霧水。他們像是說,我們迷路那天的夜宿地,是個遭“詛咒”的地方……

總之我們已經“污穢不堪”了,必須立刻離開。看他們那樣兒,要是我們不照辦的話,處境就會變得極其危險。

其實再過幾天,我們此次的考察也就結束了,現在搞成這樣子,真是太遺憾了。

目前村里只剩下我們五人,預定是順流而下后,在瑪瑙斯與別的考察隊會合。

再聯系。

注釋

[1]美國科幻小說作家西奧多·斯特金(Theodore Sturgeon,1918—1985)于1951年提出的理論:90%的科幻作品都是垃圾,而每個科幻作家都在冒著風險為那10%的精彩努力。該理論也被稱為“斯特金定律”。——譯者注(本書中注釋均為譯者注)

[2]讀作biāo,氣象學術語。指風向突然改變,風速急劇增大的天氣現象。通常會伴隨氣溫下降,以及陣雨、冰雹等。

[3]用日語片假名所標記的外來語タナトファビア。中文意為“死亡恐懼癥”,是一種精神類疾病。

[4]《破壞活動防止法》的簡稱。該法律頒布于昭和二十七年(1952),規定了針對暴力破壞行動的限制措施,并補充了刑罰規定。

[5]美國蘋果公司最早推出的筆記本電腦。

[6]英語為encephal ization quotient,用來描述動物腦重和體重關系的量,可大致表示該動物的智力。