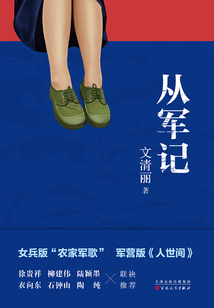

從軍記

最新章節

書友吧第1章 女兵夢

1

下午最后一節課,鈴響過三遍了,身后的風琴卻靜悄悄的,女同學們紛紛跑出教室,表情神秘。這是什么情況?李曉音狐疑著從抽斗拿出一本路遙的《人生》,她剛看到劉巧珍進城來看高加林,急于知道他們后來的命運,這時好朋友顧莉華從前排一邁左腳,一騙腿兒跳過好幾把椅子,幾乎是飛奔到李曉音面前,說:“快走!跟我走!”

“去哪兒?”

“跟著我走就是!”顧莉華拉著李曉音直奔宿舍。宿舍在學校后院,緊挨著操場。圍墻外邊探進來的樹枝上,蘋果在陽光下紅艷艷的,像一朵朵盛開的紅花在風中不停地搖曳著,地上映著樹葉斑駁的影子,正是最好的秋日時節。

學校喇叭里播放著曲嘯的《心底無私天地寬》的演講,聲音時而抑,時而揚,時而頓,時而挫,時而高亢,時而柔和,時而激憤,時而婉約,時而高山流水,時而天地含悲。校園主干道有一排排白楊樹,教室墻壁上掛著張海迪的畫像,寫著:向張海迪學習,做時代優秀青年。

校園北邊最后一排平房是女生宿舍,屋內有一張張木板拼接的大通鋪,木板上先鋪了一層麥草,才是花花綠綠的被褥。屋子中間拉了根粗鐵絲,掛著衣服、布袋,中間過道放著幾輛自行車,擠得僅容一人側身通過。兩邊靠墻有三張桌子,擺滿了茶缸和裝著腌菜的罐頭瓶。李曉音掀開自己掉了漆的白瓷缸蓋想喝口水,缸子已空了。顧莉華拿起桌上的紅色塑料梳子,從身上掏出小圓鏡,照了一會兒臉,又打開一盒友誼牌擦臉油,伸出指頭挖了一團,抹到臉上,又挖出一指甲,往李曉音手上抹時,發現李曉音還坐在鋪上發呆,一把拉起來,說:“天呀,你怎么還坐著,也不梳頭。快點走呀!”說著,推上自己的那輛紅旗牌自行車,往外走。

李曉音糊里糊涂地也推上自行車,跟著顧莉華走出校園。她本來想問去哪兒,發現顧莉華低著頭猛蹬車,像是生怕人瞧見,便住了口。

快到縣城了,李曉音才明白她們要去縣武裝部。顧莉華看路上沒人,悄聲告訴李曉音,她在縣招待所食堂做飯的舅舅說縣里要招女兵了。

李曉音心一驚,蹬車的速度就慢了,暗想她們怎么可能當上女兵,縣里怕有十幾年沒招女兵了。即便招,也輪不到她們這些農村孩子。她記事時就聽村里人說鄰村有一對長得如花似玉的雙胞胎姐妹當了女兵,至于是哪兩個人,后來怎么樣了,誰也說不清,自己嫁到鄰村的堂姐也說不清。她確信這只是傳說。

到了縣武裝部,人家老早下班了。顧莉華大爺長大爺短地叫了半天,看大門的老頭兒才回答了她們的問題,根本沒聽說要招女兵,今天已有好幾撥女孩來過了,都問這事,連針眼兒大的可能性都沒有。看大門的老頭兒捏了捏鼻子,把一攤鼻涕抹到身后的墻上,非常肯定地說他在這里工作十年了,就沒聽說招過女兵。“那好事能輪到咱這窮縣?即便有名額,縣領導早瓜分了。”老頭兒咧著嘴,一口黑牙露了出來。

顧莉華垂頭喪氣地推著車子邊往外走邊說:“肯定是我們來晚了,他一個看大門的怎么知道這么機密的事,明天咱們請假再來。”

“我覺得,即便有,希望也不大。”

“只要招,我就有希望。”顧莉華肯定地說。

“咱們念得是職業中學,又沒畢業,十萬里挑一的女兵能輪上咱們?說實話,比考大學還難。”李曉音扶著自行車,望著遠處落日下暗淡的灰蒙蒙的縣城,皺起了眉頭。

“曉音,又一根筋了不是?你沒看到咱們的優勢。縣一中的牌子是亮燦燦的,可你看看那些女生,一個個戴著瓶底厚的眼鏡,怎么可能當上兵?當兵身體要健康,還要有才藝。咱們職業中學,牌子跟人家比是弱了些,學的也是幼師、美工、財務之類,也不亮眼,可咱們不近視,又能吹拉彈唱,整天練功,身材也好。再說長相,你看看咱倆,皮膚、鼻子、眼睛,雖比不上電影、電視里的大明星,在咱這小城,也算人尖子,能沒優勢?部隊招的女兵大多數是文藝兵,我都準備好了,讓我唱歌我就唱最拿手的《酒干倘賣無》,跳舞我就跳老師剛教的新疆舞。”顧莉華說著,扭了兩下脖子,逗得路過的一個少年朝她吹口哨。

“姐有魅力吧。”顧莉華朝少年瞪了一眼,說,“小屁孩,一邊去。咱回吧!”

聽顧莉華這么說,李曉音覺得有道理。第二天上午上課,她倆假裝肚子疼要到縣醫院看病,早早來到縣武裝部,這次見到了一個管征兵的干事。顧莉華給了他一包金絲猴煙,換來一句明白話,在招兵,但只招男兵。

“沒指望了,就當咱們做了一個美麗的夢吧。”顧莉華說完,就準備彈風琴、跳舞、練聲去了。

李曉音一直到放學還想著這事,對顧莉華說:“你再問問你舅當兵的事。要沒有這回事,他怎么會聽到?”

“我肯定要問。”顧莉華說完,騎著自行車揚長而去。

2

李曉音的家在黃土高原長寧縣一個偏僻的小村里,離縣城十里路。她家在村子中間,離全村唯一的澇池不到三百米。澇池常年積雨水,有時水塔也放些水,供村里人洗衣飲牛,當然也是孩子們耍水玩樂的地方。李曉音騎著自行車下坡時,澇池邊有洗衣服的,有飲牛的,也有一個個小媳婦老太太拿著針線坐在水邊聊天。

“大學生回來了?”

鄰家嫂子一叫,正洗衣服的媽抬起頭,笑著說:“回來了。”李曉音下了車子,要幫媽洗衣服。媽說快洗完了,小心臟了鞋子,讓她往遠站。李曉音穿著一雙白色的回力牌球鞋,這是當兵的二哥給她捎回來的。

“哎呀,曉音妹子越長越漂亮了,念幾年級了?成大姑娘了,該說媒了吧?”村里一個剛過門的俊媳婦邊洗衣服邊說。

“剛十八,還小呢。”媽說著,把洗好的衣服放臉盆里。

“曉音才不會在咱農村落根呢,人家要考大學,即便考不上大學,還有兩個當軍官的哥哥呢,抱住一個哥哥的壯腿,噌噌地一抬腳,就成公家人了。”另一個胖媳婦說。

媽仍微笑著,端起臉盆,給眾人打了招呼,母女倆一路沉默著往家里走。

李曉音家場院不小,南邊是一片花椒林,果子已摘,深綠的葉子稀少了不少,有十幾棵楸樹通到家門口,地上有幾片落葉。

黑色的大門上方篆刻著四個大字:忠厚傳家。門的中間釘著三排醒目的紅色銅釘,門右上角掛著一塊紅色木牌,上寫:光榮軍屬。

大門正對著的三孔窯洞是堂屋,窯面用青磚箍了一圈,東西有兩間廂房。正中的窯洞是爹媽和李曉音在住,左間是牛屋,右間是廚房。東西廂房分別是三哥、四哥在住。東廂是一棟磚箍的廈窯,頂上用磚雕了五角星。西廂是一棟新蓋的瓦房,玻璃窗,上面貼著喜聯,上聯是“比飛卻似關雎鳥”,下聯為“并蒂常開連理枝”,橫批是“花好月圓”。

院子里有雞棚、豬槽,院側有根長長的鐵絲,上面掛著幾件衣服。

除了大門上的光榮軍屬牌,初看,院內跟一般農家無甚區別,可細瞧,會發現它跟別人家不太一樣,比如鐵絲上的女式衣服,布料是時興的的確良,男士衣服是滌卡的中山裝。

一棵大核桃樹一多半枝葉從墻外伸了進來,核桃漸漸成熟,風一吹,啪的一聲落地,皮掉到了一邊,土黃色的核桃干干凈凈地躺在地上等人吃。一打開,白白的嫩核桃仁,還帶著陽光、泥土、雨水的新鮮味。

新蓋的廈屋前有棵柿子樹,結滿了黃黃的柿子。有些發舊的廈屋頂上伸進來半片棗樹,棗兒大多紅了,夾在綠葉間,看著喜慶。

進屋就更不一樣了。紅木柜面掉漆掉得斑駁,上面卻擺著西湖龍井的鐵皮罐,跟黃土窯洞有了某種不和諧,雖然里面裝的是在集上稱的散茶。挨在它旁邊的是一座小小的琉璃塔,擦得锃亮。一幅《年年有余》的宣傳畫,寫著“某某部隊恭賀”。炕上被褥是新的,窯的兩邊墻上貼著花花綠綠的畫,炕墻上是《紅樓夢》的電影劇照,賈寶玉和姐妹們在吟詩作畫。還有一幅畫名叫《把海島建成花園》,一個穿水兵服的男兵提著水桶,另一個穿水兵服的女兵手里握著鮮花,正在跟他說話,后面是藍藍的海和矮矮的山,畫上寫“祝軍屬新春快樂”,還印著公章,公章看不清文字,輪廓隱約可見。畫破的地方,被主人細心地拿糨糊黏上了。還有一本電影明星掛歷。對面墻上則是一排排獎狀,有一張紙的,也有套著明閃閃鏡框的,獎項是優秀拖拉機手、作文競賽第一名、先進工作者等。一個大玻璃相框,里面有一張張軍人照,有一人抱著槍的,有十來個人排成三四列送戰友離隊的,每個人站得端端正正。黑白的單人照占多數,唯一的彩色照片是一張兩人合影,色彩顯然來自照相館師傅的再創造。兩位男軍人長得很像,都涂著紅臉蛋,穿著四個口袋的綠軍裝,戴五角星、紅領章,英氣逼人。

三嫂正蹲在地上燒中窯的炕,聽門響了,打了聲招呼,仍低頭噗噗地往炕洞里吹火。

晚上,煤油燈點著了,媽和三嫂在昏暗的光亮下做針線,從地里下了工的爹和三哥吸著旱煙,有一搭沒一搭地說著地里的活兒。爹靠在被垛上,給坐在地上的兒子安排著活計:“趁霜凍前趕緊把地里的蓮花白收了,把蘿卜、大蔥埋在窖里,要不菜就壞掉了。”

一切都跟原來一樣。如果李曉音不離開家,每天的日子大體也是這樣的。

這時,門外有人喊三哥的名字,三哥出去,拿進來一封信,是當兵的二哥寄來的。一家人興奮起來,媽和三嫂急忙把窗前油燈最亮的位置讓給李曉音,讓她快讀信。

“好消息,在金城軍區當處長的大哥調北京了。”

三哥一聽,就從椅子上跳起來說:“啊,咱大哥,事干大了,都干到北京了。”靠著被子半躺著的爹瞪了兒子一眼,說:“放沉實些。曉音,快念!”

“二哥說大哥已到北京報到了,安置好后,會給家里來信;還說他也提職了,當汽車團政委了,他一切都好,二老不要掛念。戰友近日回家探親,他托戰友給家里捎了一百元,不要舍不得花,多買些白面,把日子過好。”

“進京,就是京官了,好事,大好事。咱兒有出息,事干大了。”媽說著,又抹眼淚了。

爹微閉著眼睛,說:“都聽好了,把嘴閉嚴實,這事不要去外面張狂。曉音,一會兒就給你大哥寫信,告訴他,到北京了,離中央近了,領導更多了,干不好對不起調他的領導。”爹是生產隊的隊長,平時話不多,一出口就是命令,家里人只有聽的份。可這畢竟是天大的好事,三哥邊卷旱煙邊念叨著:“我哥調到北京了,天天都能上天安門了。咱中央有人了。”

媽把火柴遞給三兒,說:“你爹說得對,這事咱不要到外面張揚,北京太大,干事難。”

李曉音把信看了一遍又一遍,也就兩頁紙。她反反復復地看,信紙抬頭印著“中國人民解放軍某某部隊”的紅字,她感覺這名稱好神圣。她把信裝好,跟其他信一起放進柜子里。

“媽,我到我四哥屋里看會兒書。”

“就在這兒看嘛,我回屋去了。”三嫂說著,跳下炕,三哥也跟在后面回屋了。

李曉音拿著《人生》,卻看不進去,說:“我還是到我四哥屋里去,那屋里有桌子,寫字方便。”

“早些回來睡。”她出門時,媽叮囑了一句。

學校放假后,四哥會到縣城的四嫂單位去過周末。屋里有盞罩子燈,雖然跟油燈一樣只有一個芯子,但玻璃罩一套上,瞬間照亮了大半屋子,照亮了四哥四嫂的合影。戴著眼鏡的四哥文雅而嚴肅,嫂子溫順含笑。他們都是城里人的打扮,四哥穿著一件藍色中山裝,四嫂穿著領子上繡著小白花的酒紅色毛衣,一根辮子放在胸前,上面系著綢帶。四哥大學畢業后分回公社中心小學教書,四嫂在縣圖書館工作,她家在縣城,她爸爸是文化局局長,家里就一個閨女。

李曉音仍然看不進書,她又把全屋掃視了一遍。四哥四嫂新婚,墻上的雙喜字還新新的,床上的被子也是新的,連架上的兩條毛巾都是新的。而身份為農民的三哥三嫂,屋子跟父母一樣,一家人共用一條毛巾,臉也跟父母一樣,黑紅粗糙。

想到這里,李曉音一陣心酸,又埋頭看起《人生》,高加林與劉巧珍相會在河邊的情景再次映入她的眼簾。

院子里媽在喊她早些回去睡覺。她說:“媽,我就睡這兒了。”

如果我走不出去,連單獨的房間都沒有。李曉音想著,閉上了眼睛,一夜沒睡著。

第二天,她飯吃得很少,不停地問:“媽,我姐啥時回來?”

“聽說下鄉得一個月。”

“到哪兒去了?”

“誰知道,油門一踩,開著拖拉機全鄉跑。”

吃完飯,李曉音想到縣城去看四哥四嫂。媽說:“你下午去,等我給你把饃蒸好。”

農村學生,每周周三和周六回家背饃。饃是小麥面和高粱面混合在一起蒸的,紅面夾雜著白面,比同學們帶的純高粱面做的饃要好吃。媽說:“這都托你哥哥們的福。”

“還有我姐呢!”

“你姐一月二十八元,連她自己都顧不過來。”

“家里的煤油都是我姐帶回來的。”

“行了,這一瓶青辣椒里潑了油,走時多帶些饃,得吃飽,一頓一個饃怎么能行?”

“知道。”

正準備出發,看到爹擔著空桶出門,李曉音說:“爹,我來。”

“你走吧,不是還要去看你嫂子嗎?”

“擔水回來再去,不遲。”李曉音搶過擔子和水桶,挑在肩上,出了門。她看不得爹一大把年紀了還要干重活兒。可是農村人,不干活兒吃什么?這是媽常掛在嘴邊的話。

一擔水對長期不干農活兒的李曉音來說還是很重的,擔子壓在肩膀上,挺吃力。三哥去鎮上打零工了,大哥二哥在部隊,四哥住在縣城,姐姐已經嫁人了,爹不干,誰干?雖然很累,李曉音還是把家里兩只水甕添得滿滿的,才騎著自行車去往縣城。車頭掛著她三天的口糧,后座上捆著一袋給四哥的新磨的白面。媽說:“家里的面香,給你哥嫂帶上,讓他們嘗嘗。”

走到澇池邊了,李曉音又返回,打開柜子。媽問:“你找啥呀?”

“我找我哥的信。”她把二哥的信裝到口袋里。

去向縣城的路上,李曉音一直在想,姐要是在就好了,可以跟姐好好聊聊,可是姐下鄉去了,只能跟四哥談談,也聽聽他的意見。

沒想到四哥也不在,去地區開會了。四嫂拉著李曉音的手說要給她做好吃的。李曉音說:“學校還有事,先走了。”

3

回來得太早,校園里靜悄悄的,教室門鎖著,進不去,李曉音把饃掛在宿舍房柱上,回到操場,望著空蕩蕩的校園。她拿著書,根本看不進去,急盼著顧莉華回來。

顧莉華家在縣城邊上,生活富足,父親是包工頭,常年在外包工程,家里蓋了五間青磚瓦房,有臺令人稀罕的十四寸金星彩電。更讓李曉音羨慕的是,顧莉華還有一間單獨的閨房,有張屬于她一個人的桌子,還有一個繪著蘭花的大衣柜。

去過一次顧莉華家后,李曉音就不想再去,她有一種自卑感,但這不影響她們是最好的朋友。

她盼顧莉華來,想再確認女兵的事。顧莉華來了,她還沒來得及問,顧莉華就說她爸問縣里領導了,沒有的事,舅舅聽錯了,是市里要招女兵。

“市里要招女兵,他管的哪門子閑事?”李曉音說著,狠狠地把腳邊一顆石子踢到了遠處。

“不要想了,安心上學吧,堅持多半年,咱們就畢業了。”

畢業后,最好的結局也就是在縣幼兒園當老師,可全班有五十三名學生,家在縣城的就有八個,還有鄉里領導的七姑八姨,能輪到自己嗎?李曉音心里否定了無數次,但沒說出口。

一車車的鋼絲床拉進宿舍,老師笑著說以后你們不用睡通鋪了,不久職中就要搬到縣城去了。李曉音往鋼絲床上一坐,感覺全身好像要倒下去,忙扶住旁邊的鐵架子,想:是呀,日子總會越過越好。

就在這當口,發生了一件事,使李曉音平靜的心又泛起漣漪。

周三放學,李曉音得走路回家。上周末返校時,她沒有騎自行車,三哥說要送三嫂回娘家,不能沒有自行車。家里只有一輛自行車,媽給李曉音做了半天工作,說:“你看看,你三哥整天打工,也不去丈母娘家,去,就得有個派頭,對不對?要不你嫂子臉上無光。你嫂子家又那么遠,你整天騎車子,這次讓你哥騎,好不好?”媽懇求的眼神,讓李曉音不能不同意。

從學校回家有兩條道,一條遠,是公路,五六公里,騎自行車的同學選這條路;一條近,是山路,但得翻一座山,家里沒自行車的同學走這條路。

李曉音跟同村的一位美工班同學翻山路回家。山路一會兒下,一會兒上,兩人說著話,東說說,西扯扯,不覺間路走了一半。同學突然問:“咱同學粉妮當女兵了,你知道不?”

粉妮是李曉音的初中同學,也考上了職業中學,但沒去上學。她有個哥哥在西藏當兵,給她哥帶娃去了。

“粉妮當女兵了?”

“可不,她給我寄照片了。”同學說著,掏出一張照片。果然,粉妮穿著綠軍裝,衣領上還別著紅領章。兩人把照片看了又看,分析了又分析。跟同學分開后,李曉音又想起了二哥的來信。

回到家,這次姐在家,李曉音說了同學當兵的事,說她也想當兵。姐說:“等你職中畢業吧。”

“反正不剩半年了,我也考不上大學,畢業也就當個幼兒園老師,還是臨時的,與其這樣,還不如去找哥。我那個同學,她哥只是連長,都能讓她妹子當兵,咱哥一個在北京,一個當團政委,肯定能讓我當兵。”

姐搖搖頭,說:“還是拿到畢業證書再說,現在沒有文憑,找不到好工作。”

姐妹倆說了一會兒話,姐姐睡著了,李曉音卻怎么也睡不著。

家里人無論如何沒有想到,周末李曉音回家時,車后座上放著鋪蓋卷,說她退學了,準備到城里找二哥當女兵。

當兵之事如窗外吹來的風,吹完了,煙消云散,然而對李曉音來說,就像打開了魔盒,她的魂被牽住,整宿睡不著覺。小時候,看了電影《閃閃的紅星》,她就纏著二哥給她寄了一個五角星和一副紅領章,想著只要有它們,就像得了寶葫蘆,所有的難題都能解決。她把五角星和領章裝到貼身的裹兜里,誰知睡了一夜就不見了。多年以后才發現,它們仍然鮮艷如初地躺在一個首飾盒里,主人是姐姐。

到村頭放羊打豬草時,她經常望著遠處的官路,夢想有一天,大哥或二哥跟電影上的冬子爸一樣,舉著紅旗,帶著一支隊伍,從兩邊開滿映山紅的大路上走來接她去當兵。她不知道映山紅是什么花,但她確信,隊伍一來,通向村子的官路兩邊的高粱,就會變成映山紅。

聽著學校大喇叭里整天放著如泣如訴的《血染的風采》,一個計劃涌上心頭。她給校長說:“我哥上前線了,家里孩子沒人管,我要退學。”校長問:“你家里同意嗎?”她心虛地點點頭。校長說:“李曉音同學,你的學習成績還是不錯的,你要想好,退了學,就不好再來上了。”

“我想好了。”

校長只好批準了。

“我的天呀,曉音,你不要開玩笑。”顧莉華得知李曉音退學了,大吃一驚。

“我啥時開過這樣大的玩笑!”李曉音整理著被褥,一字一頓地說。

4

媽一聽李曉音退學了,抓起笤帚就打。李曉音在前面跑,媽在后面追,驚得家里一群雞也跟著跳上飛下。李曉音繞過柿子樹,跑過豬槽,媽在后面追得呼哧呼哧直喘氣。這時,大門咯吱一聲響了,先是一只自行車輪子出現,接著,當小學老師的四哥推著自行車進門了。

“曉明回來了,媽熬了米湯,一會兒就好。李曉音,趕緊給你哥燒炕去。”媽扔掉笤帚,然后小聲說,“一會兒再揍你。”飯剛端上桌,在公社農機站工作的姐也進門了。

雞上架,豬進圈,一家人也喝完了湯,有人坐在炕上,有人坐在椅子上,把小小的窯洞擠得滿滿當當的。窗臺上的煤油燈照得滿窯人眉目不清,墻上還映出影影綽綽的人影。

爹坐在炕上,半倚著被垛,清了清嗓子說:“大家都在,咱們開個會。”全家人都望著爹。爹像在生產隊開會一樣,吸了一口旱煙,說:“捎話叫大家回來,是有個要緊事商量。曉音這個死女子!”爹說到這里,狠狠地瞪了李曉音一眼,又罵道,“跟誰都不說,悄沒聲息就把學退了,書、鋪蓋全背回來了。我氣得想把這個死女子腿卸了,看看,都怪你媽,把女子慣得沒樣兒了。”

“是她要退學的,又不是我讓退的。”媽回頭用指頭摁了一下李曉音的腦門,說,“死女子,咋把書念到頭后去了,做事一點也不思后果。不念書,明天就說親,嫁出去算了。”

姐正坐在窗邊織毛衣,哎喲了一聲,顯然愣了下,針戳了手,說:“曉音,你做事欠考慮,再有半年就畢業了呀,現在退學肯定拿不到畢業證。”

李曉音坐在媽身后,也就是炕上靠窗的角落里,昏暗的油燈照不到她的臉。她低著頭,說:“我想好久了,我要去青城找我二哥,去當兵。職業高中除了語文、數學兩門文化課,學的全是《幼兒心理學》《幼兒語言學》《幼兒運動學》,每天不是做丟手絹的游戲,就是踩著唯一的風琴彈唱《我們的祖國是花園》;不是學著小娃娃語氣講小紅帽的故事,就是在大操場學跳一個又一個兒童舞。我感覺特別沒意義,再說,這也不是我擅長的事。住在四處透風的宿舍,啃著被老鼠咬得坑坑洼洼的饃,想到無望的前途,特別絕望。”

“二哥同意了嗎?”四哥雙手交叉抱著臂問。

“反正我要去,二哥說了,他有個戰友回來探親,等他回部隊時,我跟著去。”

四哥看了看媽,又看了看爹,對李曉音說:“你把問題想得太簡單了,你以為想當兵就能當兵?你去了,二哥指定還讓你回家。”

“不去怎么知道?我同學她哥只是連長,都能讓他妹妹當兵,為啥咱哥就不行?咱哥還是團政委呢。我問過咱村回來的當兵的,人家告訴我,一個團,至少管上千人了。我即使畢業,也就只能當幼兒園老師。縣上就一所幼兒園,所有老師加起來十五個,全是縣領導的女子或兒媳婦。鄉上沒有幼兒園,各村只有育紅班,要進去也得有關系。我就是拿到畢業證,能有個什么前程?如果二哥不讓我當兵,至少在青城給我找個工作,青城也是西部的省城,機會多得很。再說了,大哥二哥要不出去當兵,能當上軍官?守在咱這黃土高原上,能有啥出息?”

“曉音說得有道理,她愛讀書,退學肯定不是心血來潮。”姐停下了手中的活計。

“愛念書?連個高中都考不上。一想這事我就生氣,整整供你念了十年書,白念了?”

“爹,話不能那么說,全縣只有一所高中,就招百十個人。曉音愛看書,課外書看得偏科了,你看看,咱墻上這么多獎狀,都是她寫作文得的獎,有公社的,還有縣級的。前幾天我還聽她老師說,曉音上幼師班是大材小用。出去,興許能走出一條新路。”姐說。

“曉蘭你給我閉嘴,老四說。”爹坐了起來。

四哥仍然雙手交叉抱在胸前,沒有說話。三哥說:“曉蘭說得是,曉音說得也有理,出去闖闖,總是有機會的。我要不是到縣里,能有活兒干?咱這么個小村里,能有幾個人做大立柜?!”

“你斗大的字不識一個,懂個屁,悄悄坐著,沒人把你當啞巴。老四你說,你是公家人,在省城念過書,你說說,曉音一個女娃子,能去外面跑?”爹說著,拳頭在炕上狠狠地捶了一下。

“我怎么不懂?有個電影,叫啥呢?對了,叫《女駙馬》,那個小姐馮素珍要不是女扮男裝,怎么能考中狀元?祝英臺要不是去杭城,怎么能遇上梁山伯呢?”三哥偏不服氣。

“你悄悄坐著嘛。”坐在三哥旁邊的三嫂打了丈夫一下。

“說得也是。”一直沉默的媽話一出口,可能覺著不對,又說,“但那是戲,假的。”

“一個黃毛丫頭四處跑,城里多亂,出了事咋辦?”爹咳了一聲,朝地上吐了一口痰。

四哥皺著眉頭,仍不說話。

“我同意曉音的意見,去,即便找不到工作,也算到城里見過世面,要不是當年爹不讓我去,說不定我現在也干大事了,而不是蹲在農機站當個合同工,就那么一點點工資,還整天受氣。”姐說著,竟抽泣起來。

“你別哭了,小心肚子里的娃。”媽說。

“曉音,你去找二哥,二哥不行,你到北京找大哥。姐支持你。”

“你說得好聽,說走就走呀,她怎么走?飛去?又沒長翅膀。”爹聲音提高了好幾倍。

“我出錢,讓曉音找我哥去。”

“你把嘴閉上,嫁出去的閨女潑出去的水,娘家沒你說話的份。”爹再次點將,“老四,你說話呀!”

四哥撓了一下腦袋,說:“這樣,明天我帶曉音到縣上,周一帶她到職中找校長,讓她繼續上學。”

“好了,就這么定了。”

姐喊道:“這開會不合規矩,不還沒表決嘛,同意曉音出去的舉手。”說著,自己先伸出了手。李曉音立即舉起了手。三哥猶豫了一下,也舉起了手。爹、媽、四哥都沒舉手。姐叫道:“老四!”

四哥不說話,也不舉手。

“四哥,不是你給我買的《人生》讓我讀嗎?高加林要不是出去,能當記者?不是你讓我心存高遠嗎?還說少年心事當拏云。”

四哥扶了扶眼鏡,一時無語。

“都回去睡覺,就這么定了。”爹說著,拉開了被子。

“還有我三嫂呢。三嫂,你支持誰?”

一直坐在炕后邊的三嫂愣了一下,看了看坐在她跟前的三哥,又看了看爹媽,說:“我一個外姓之人,不好發表意見。”氣得三哥踢了她一腳。

“好了,就這么定了,曉音繼續上學!老四,明天給校長帶瓶酒,死女子做事不經大腦,這酒我本來留著過年喝的。行了,都散了。明天還要干活兒呢。”爹說著,脫起衣服來。

“我不上學了,你們是‘老封建’,又偏心。我姐跟我四哥一樣,都有工作,都結了婚,為啥我四哥住著家里蓋的磚房,我姐連個窯洞都沒有?還不就因為我姐是個女娃。”

“行了,行了,睡覺。”姐說著,拉過李曉音睡到自己旁邊。媽也躺下來,小聲說:“別惹你爹生氣。”睡在最邊上的父親一句話也沒有說。

周日晚四哥要回縣城時,怎么也找不到李曉音,只好決定第二天再走。李曉音一夜沒有回家,三哥到姐單位去找,說沒找到。四哥一直等到第二天清晨,最后說:“算了,由她去吧。”他上班去了。

李曉音其實就在姐的單位。三哥吃著姐做的白面饃說:“咱們三人意見是一致的,我回家就給爹說,沒找到曉音。”

爹一看這架勢,又把李曉音罵了半天,只好同意給老二寫信,說如果老二不同意這件事,她還得回學校把學上完。

姐和李曉音想了好幾夜,由李曉音執筆寫了七八頁,信的收尾是一段順口溜:職中幼師班,吹拉又彈唱。考學沒指望,老師耍流氓。學生半退堂,曉音心已死。決然把學退,鄉村苦熬日。二哥最仁義,速把小妹救。血緣濃于水,親情勝似海。他日若成才,定報哥大恩。

姐看了看,拿筆在信后加了幾句:“哥,曉音說的完全是事實,妹妹我在農村生活了快三十年,最有體會。哥,幫幫曉音吧。”后面署上了她的名字。

十天過去了,二哥來信了,同意李曉音跟著戰友去青城。一下子大家都高興起來,媽給李曉音準備出門的衣服鞋襪,準備給兒子帶的東西,忙到半夜三更。

李曉音去找二哥的戰友,戰友說他還有一個月的假,高原部隊年假比其他部隊時間長。同學們一個個都去上學,李曉音再也不敢到村里去。別人老問她:“李曉音,你啥時去當大干部呀?”有譏笑的,有嘲諷的。李曉音怎么也等不住。關鍵是農活兒太多了,既然不上學了,就得幫著父母干農活兒。做飯、洗衣、擔水,到地里收蘿卜,給莊稼施肥,干不完的活兒。李曉音最煩的是磨面,電動磨面機比人推的石磨輕松了一些,但得人工一次次把小麥倒進磨面機拖斗里,磨下來,再倒上去,反復十幾次,直到小麥磨成細面。全身酸痛不說,身上、鼻孔里都是面粉。

這就罷了,關鍵是這樣的生活永遠沒有盡頭。不,沒有希望。

樹葉漸漸稀少,李曉音第三次騎著自行車到二哥戰友家,回來后告訴父母,戰友第二天走,他們約好在縣長途汽車站會合。

姐悄悄給了李曉音二十元,說:“你不要告訴爹媽,把錢裝好。”四哥代表父母給了三十元。雞剛叫頭遍,媽半夜起來,就做路上吃的鍋盔。

5

天還黑乎乎的,三哥駕著架子車,李曉音在旁邊推著車子,奔向五公里外的縣城。媽在車上坐著,旁邊放著兩個大提包。

出門前,李曉音還跟爹生了一通氣。李曉音把姐給的錢裝到里褲左邊的口袋,把四哥給的錢裝到右邊的褲兜,認為很保險。爹說那樣不牢靠,非要讓媽把褲子口袋用針線縫死。把好好的口袋縫死,難看不說,取錢時也很麻煩。李曉音說什么也不同意,爹氣得非但沒下炕送李曉音走,還扭著頭,面朝窯里,閉著眼裝睡。李曉音出門時叫了爹三次,爹也不吭聲。

李曉音一行走到村口了,爹卻抄著小路從剛長出的麥地里追了上來,雙手插進袖筒里,說:“我李愛才生了六個兒女,五個都是好樣的。我大兒到北京當軍官了;老二當團政委了;老三是方圓幾十里有名的木匠;老四是念過大學的,當老師;大女子,把鐵家伙拖拉機開得全縣人都伸大拇指。曉音,你是老六,也是老幺,爹打你罵你,但爹知道,你看的書多,肯定有出息。爹追來就是說這話!”說完,扭頭就走。

黑的田野靜悄悄的,李曉音有些緊張,但看到媽和三哥又說又笑的,便也放下心來。

到了縣城,天已亮。最后一班去省城的車要出發了,哥的戰友還沒有來,媽急得不停地問:“人家咋給你說的嘛,怎么還不來?”李曉音買了車票,才給媽說,哥的戰友休假還沒結束,但她不想等了,這次無論如何不回家了,她怕村里人整天問,也怕誤了征兵。當兵是有時間限制的,她要留出給哥做工作的時間。

媽一巴掌把她打得坐到了座位上,罵道:“死女子,你敢編這么大的謊,你以為出遠門是兒戲?快下車,回去等你哥戰友一起走。”說著要拉李曉音下車。李曉音抱著座位靠背就是不挪步。車上乘客、司機都急了,說:“快下車,快下車,車要開了!還要翻犄角溝,再晚我們當天就回不來了。”

媽瞪著李曉音,李曉音把頭扭向窗外。

三哥說:“媽,還是讓曉音去吧,我把她送到去青城的火車上,再回家。”

媽罵李曉音:“你個死女子,要是老早說,讓你四哥或你姐送你。你三哥一字不識,又沒出過門,到省城兩眼一抹黑,咋送你呢?不把他丟了就燒高香了。”

“媽,你太小看我了,我雖是個農民,可長著嘴,我哥單位我記得滾瓜爛熟,咱省城也不是沒去過,你放心。”

三哥畢竟在縣城待過,一點也不怯,在車上,一會兒問鄰座,一會兒問司機,大概幾點到省城,坐哪趟車到火車站,問得一清二楚。他把妹妹送到火車上,然后說:“妹妹你放心,送你上車后,我馬上給二哥發電報。”

李曉音不知道怎么發電報,但三哥說:“你不要管,我有哥的地址,不懂,我會問人的。”

正說著,火車轟隆隆響了,接著忽然動了。三哥喊道:“等下,等下,我還沒下火車呢!”可火車司機怎么能聽到呢,列車員讓他下一站再下。

“哥,你一定要注意安全,你一定要發好電報。”李曉音在三哥下車時,大聲叮囑著。三哥回頭說:“曉音,你在車上要注意安全,把包看好,膽子放大。媽說了,問路就問警察和解放軍。到了,馬上給家里來信。找不到工作,就回來,哥養著你。”

“混不出個人樣,我絕不回家!”李曉音說著,坐在走廊的提包上。她兩只手插進褲兜,摸著姐和哥給她的錢,心想明天上午就到青城了,她的命運就會改變了。她的嘴角露出了一縷微笑。

車上男男女女,老老少少,說著五花八門的話,李曉音很是好奇。看了這個瞧那個,她朝人家笑,人家大多不理她。她實在是悶壞了,好想跟人說說話,可是沒有一個人跟她說話,只有列車員路過時說別擋道呀,她趕緊提著包往里挪。

車一停,立馬跑上來很多小販,他們手里提著筐子,里面有煮雞蛋、燒雞、餅干。遠遠地聞著一股香味,李曉音咽了咽口水。

天黑了,有個剛上車的大媽跟她說了幾句話,問她去哪兒,還問她吃飯了沒,她不好意思地打開背包,拿出一塊鍋盔吃了起來,噎得眼淚都出來了,忙從挎包帶上解下白瓷缸。大媽喊來列車員,列車員提著一個大水壺給李曉音倒了一缸子水。

夜深了,車上人都昏昏欲睡,她雖閉著眼,但只要火車一停,她就朝窗外瞧,窗外的城市好像是玻璃做的,亮閃閃的,明晃晃的,城里原來就是這樣的?

綠皮火車一路西行,李曉音被沿途一連串的地名吸引住了:武功、天水、甘谷、隴西、定西……她想起了高適、岑參、李賀,想起了自己讀過的那些關于西部的邊塞詩:青海長云暗雪山,孤城遙望玉門關;肅肅秋風起,悠悠行萬里;千乘萬旗動,飲馬長城窟;城頭鐵鼓聲猶震,匣里金刀血未干……她在腦子里搜索這些詩句時,好像看到一匹匹汗血馬在窗外朝她奔來,好像聽到了呼呼的戰旗聲,聞到了羊群的膻味,看到了和親的文成公主、歸漢的蔡文姬、反彈琵琶的王昭君……就在胡思亂想間,她迷迷糊糊睡著了。