最新章節

書友吧第1章 序:回望少年時代

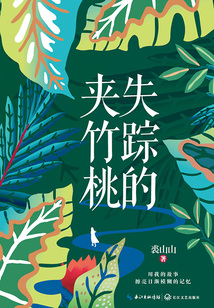

裘山山

2020年春天,我有了比較多的時間宅在家里。心情沉郁之時,只能不斷地閱讀。

就在這期間,我讀到了幾本著名作家寫自己少年時代的小說。觸動頗大。盡管是小說,但你能感覺到作家是在回望自己的少年時代。其文學意義不說,單是許多細節的描寫就讓我贊嘆,場景和人物都栩栩如生,很鮮活。比如看約翰·厄普代克寫的《鴿羽》,感覺那撲閃掉落的羽毛就在眼前,看到赫爾曼·黑塞寫到那個小小少年不得已去偷父母的存錢罐時,你都替他提心吊膽。

我在欽佩的同時也很好奇,他們怎么能把小時候的事記得那么清楚?而我回望自己的少年時代時,總是感覺很模糊,許多經歷都混混沌沌的,甚至恍恍惚惚的。

當然我也有理由,因為家庭的原因我不斷轉學,小學讀了兩個,中學讀了三個。這樣的場景轉換令我有些混亂。有一次高中同學聚會,我問班上的團支部書記,我是不是高二才轉學到你們班的?書記說哪里,你是高一下學期轉來的。我真是羞愧,那時我已經16歲了,怎么連這個都不記得?我那個時候腦子里到底裝了些什么呢?

憂心、自卑、膽怯,還有不甘。我能想起來的,只是一種心情。這種心情非常清晰,不用記也忘不了。那種每天小心翼翼面對世界的心情,那種生怕別人知道了家里的事而遭到鄙視的心情,那種郁郁寡歡總是發呆的心情,還有那種暗暗努力想讓媽媽高興的心情,這種種心情,清晰到至今一觸碰就會塞滿心頭,很沉重。

因為這樣的沉重,我也開始寫我的少年時代。

有一次,我讀到意大利作家卡爾維諾的隨筆《旅行的沙子》,看到他在末尾留下了寫作時間——1974年,不由心生感慨。1974年我讀高一,到處找不到書看,且不說經典,就是一般的小說也找不到,只能反復看語文課本或報紙。偶爾借到一本書,便如獲至寶。設想如果我在1974年就能讀到《旅行的沙子》或其他文學經典,我的視野,我的思維,一定會有很大不同。

我還算幸運,趕末班車上了大學。雖然進大學時我是班上女生里年齡最大的,但畢竟有了系統學習的機會。尤其是在思想解放、實事求是的八十年代,校園里的大量閱讀、熱烈探討、思想交鋒以及開放的心態,極大地彌補了我少年時代的蒼白,甚至可以說,讓我經歷了一次洗禮,一次重建,努力去做一個獨立思考的人,一個理性的人。

隨著人到中年,我開始越來越多地回想自己的少年時代,那是一段非常特殊的歲月,給我們這代人心里打下了深深的烙印。想得多了便開始寫。十幾年前我曾為此寫過一個中篇,但不甚滿意,太單薄了,完全沒寫出應有的分量。

說來我那時已步入中年,卻依然寫得單薄。這讓我意識到,一個作家永遠都處在不斷走向成熟的過程中,沒有止境。有時候我覺得我今年覺醒的一些事,去年還是糊涂的,今年想清楚的一些問題,去年還是似是而非的。歲月讓人漸悟,某些大事讓人頓悟。開悟和覺醒是多么重要。

這一次,或許是時間長的緣故,我的回望變得格外緩慢凝重。一些模糊的過往慢慢復蘇了,在腦海里呈現出來,它們和一些想法一起激活了我的表達。寫到后來,我也分不清哪些是我經歷的,哪些是我聽到的,哪些是我體驗的,哪些是我想象的,它們渾然一體,呼啦啦涌出來了。

但我還是盡量放慢速度,不管后面是否有個讓我激動的故事匍匐著,我依舊耐心地一點一滴地去表達,去呈現那個年代的天空、樹木、氣味和少男少女,呈現那個時代少年們的心事。

之所以慢條斯理,是因為今年我又有了個新覺悟:寫小說應該在講故事的同時,盡可能享受語言表達帶來的快感。

尤其是,在我回望那段少年時光時,腦海里浮現出的同學,都是那么單純善良,弱小無辜。他們懵懵懂懂的目光中,也曾有過很多希冀,不幸的是,他們卻沒有更多的選擇,只能在應該讀書的年齡,去辛苦勞作。這讓我心疼,心生悲涼。這樣的心疼和悲涼,也讓我無法輕快地表達。

故事陸續發表后,得到很多讀者的共鳴,尤其是我的同齡人,他們難免感慨萬千,甚至落淚。

是的,那段歲月是應該永遠被記住的。我愿意用我的故事,擦亮記憶。

2022年3月于成都正好花園