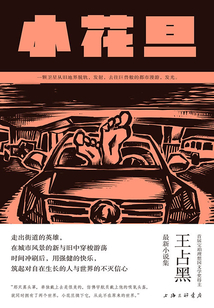

最新章節(jié)

書友吧第1章 小花旦(1)

一

我攢了很多火車票。散在抽屜里看不出,疊起來竟有四五副撲克牌那么厚。這就對了,上大學(xué)起,我坐過很多趟綠皮火車,從上海南站出發(fā),開往廣州的、深圳的、海口的、昆明的,每一個方向我都坐過,每一條線路上售賣什么商品,牙膏、毛巾還是火車模型,乘務(wù)員的普通話帶著哪種口音,我都知道,可我從來沒到過這些地方。我總是第一站就下車了。

十二塊五,是上海到我家的距離。如果人們坐鐵路也像坐飛機一樣計算里程的話,那么我的就不值一提了。一個鐘頭,去遠(yuǎn)方的人一碗泡面還沒排隊煮上,我就到了。我總想著,哪次能忍住不下車,一路坐到終點站,補完票出來,先給小花旦打個電話,喂,猜猜看,我在哪里了。

小花旦肯定會笑上一陣,細(xì)姑娘本事大啊,尋只茅坑,蹲下來摸摸看,屁股上是不是生滿坐板瘡了,講完又笑一陣。

這是我和小花旦的約定。那時他一邊往頭上擦摩絲,一邊講,你要是敢坐到底么,我就出錢給你買三九皮炎平涂坐板瘡,車錢也算我的。

口說無憑,我講。

小花旦從挺括的夾克衫里掏出車票,每趟去上海,他必定挑一件派頭大的穿,配一雙擦亮的尖頭皮鞋。又問我討一支筆,在右上角寫了999,一筆連到底下的名字。畫完,繼續(xù)打理自己的發(fā)型。他的劉海卷卷的,垂落幾絲,余下則統(tǒng)統(tǒng)往后梳,左邊的朝左后攏,右邊的朝右后攏,撇出一個愛心形額頭,金光锃亮。轟隆一聲,火車到站了,小花旦朝前沖了沖,手上的摩絲擦了個花邊球,四六開的頭路也撞壞了,變成鄉(xiāng)下的蟲馬路,一歪一扭的。

赤逼,火車開得來好比拖拉機,卵蛋都要震碎了,他罵。我們出了站,便去坐地鐵,一路上他繼續(xù)收作他的頭。

并沒有人說過,地鐵站不只是等地鐵的地方,它還有長長的過道,四通八達(dá)的出口。各式各樣的店面圍在其中,人們進進出出,隨時都能停下來買點什么,吃點什么。這明明是個很有花頭的商場呀。平時要進大廈才能買到的高級運動鞋,那時只與我們隔著一堵玻璃墻,它穿在模特的腳上,就像穿在路人的腳上一樣尋常。我和小花旦走得很慢,與一個個模特或路人擦身而過,還是來不及看。

我問,這么多店,生意都做得出嗎?

小花旦講,怎么會做不出,有人開店么,總歸會有人去。

那你講,到底是先有人開店還是先有人要買呢。

小花旦頓住了,我們停在一家美珍香門口對望著。這個問題我老早就問過了。那時我還小,他還沒下崗。老王在打麻將,叫小花旦帶我去吃中飯。我們走在小區(qū)外面的馬路上,我說,路上開了這么多小店,怎么不倒閉呢,每一爿都有人去吃嗎。

小花旦說,肯定呀,有人開么,總歸有人會去的。世界上有交交關(guān)關(guān)[1]人,人家在做啥,歡喜吃啥,你一個人是想不通的。

我沒聽懂。

他講,好比你養(yǎng)一只雞,就會得一窩蛋,你有蛋了,就能孵出小雞來。

那你講,到底是先有雞還是先有蛋呢。

小花旦卡住了,在一爿面館門口愣了很久。他朝里望了望,轉(zhuǎn)而問我,想不想吃鱔絲面。于是我們叫了三碗,多一碗帶回去給老王。

這次小花旦還是沒答上來。他同美珍香的促銷店員并排站著,聽到人家喊試吃,上前戳了幾片豬肉脯,又戳了兩片給我。

還有嗎?我覺得味道很好,不好意思自己去要。

怕個屁,免費的呀。小花旦握著用過的牙簽,又去戳了好幾片。店員卻翻了個白眼,端著盤子走進去了。我們只好平分手上的,邊走邊吃。

小花旦突然講,細(xì)姑娘,你看這個地鐵站,像我們小區(qū)嗎?

我嚇了一跳。地下廣場多高檔啊,我們小區(qū)算什么。

小花旦指著麥當(dāng)勞,這個么,就是毛頭的臭豆腐攤。又指著便利店,這是閔珠雜貨店。再過去是怪腳刀的棋牌室,阿寶的修鞋攤。他指著遠(yuǎn)處的游戲機,旁邊坐著賣玩具的人,蛇皮袋鋪了滿地。還有貼膜的人搖著屁股底下的小板凳。被他這么一說,我倒真覺得像起來了。我們小區(qū)的房子,二樓才住人,底下都是車棚。如此一來,發(fā)大水了,也不至于叫家具浸爛在水里。十來平的地方,面朝馬路,做做小生意正好,許多人家便把車棚租出去了。于是早飯鋪啊,租書屋啊,剃頭店啊,一爿爿老鼠打地洞似的開起來。整個小區(qū)像吊腳樓,地面上到處是小店,單元樓前后暢通,走來走去,閉著眼睛也能到。這些店有的白天開,有的在夜里,辦了執(zhí)照還是三無,搞不清。可什么店里有什么人,倒是固定的,絕沒有哪一處冷冷清清。我問的問題,小花旦答不清楚的道理,興許就在這里。

我們邊走邊看,給每一家店找到小區(qū)里對應(yīng)的位置,車棚找完了,就去外面馬路上的店找。餛飩對餛飩,小炒對小炒,服裝店對縫紉攤。快到出口了,小花旦忽然大步朝前,跑到一家美發(fā)沙龍門口,三色燈管在身旁轉(zhuǎn)個不停,映亮了他的夾克衫。

小花旦伸開雙手向我介紹,你看,此地就是我的店面了,派頭大不大。他身后響著吹風(fēng)機和流行歌曲的混雜聲音。

小花旦叫我?guī)退诘觊T口拍個照,我說這樣不好。他講,有啥不好的,快點拍一個。

迎賓小伙子用怪異的眼神盯著我們。我趕緊接過小花旦新買的諾基亞按了一記,人影很小,店面很大。他瞇著眼看了一歇才講,嗯,大歸大,生意還不如我那好呀。這話說得梆梆響。

小花旦點開相冊,往前翻幾張給我看。照片里一個大大的油頭,頂著“巧星美發(fā)屋”的紅字招牌,上面露出一截樓上人家晾下來的短褲和胸罩。

我比了比兩張照片,朝他望了一眼。不像,不像。

小花旦講,沒辦法,人嘛,到了洋氣的地方,肯定就要變來洋氣一點。細(xì)姑娘,你慢慢也要洋氣起來了。他提手抄了抄我的短頭發(fā)。及耳,及額,及頭頸,大人稱之為游泳頭,下水了也不會變形。背后看過去,男生女生是一樣的。

我的游泳頭從小就是小花旦剃的。小花旦是我們小區(qū)的剃頭師傅之一。

二

我們小區(qū)雖小,理發(fā)店從來不會少。我讀小學(xué)的時候,地面上竟同時開出了三家,哪一家都不缺生意做。東邊便民理發(fā)店的阿姨戴一副酒瓶底子厚的眼鏡,人們就叫她眼鏡。眼鏡的車棚因是自家的,價鈿便宜,老年人去得多。西邊惠民理發(fā)店的阿姨年紀(jì)稍輕一點,但塊頭大,人們叫她阿胖。阿胖開店的頭兩年,整個人像發(fā)糕似的發(fā)開來了。可她替人刮胡子刮出了名氣,去過的都說適意,吸引了一幫男客。還有一爿開在小區(qū)門口的香樟樹底下,不叫理發(fā)店,叫作美發(fā)屋,就是小花旦的地盤了。巧星美發(fā)屋店面不大,客不多,談山海經(jīng)[2]的人倒是常來常往。路過不細(xì)看,只當(dāng)是老年茶室。

眼鏡和阿胖作為競爭對手,時常隔空傳話,相互抹黑幾句,眼紅幾句,小花旦卻從沒人同他吵過。一來,小花旦講,好男不跟女斗,二來,小花旦講,我同人家做的不是同一趟生意呀。

我說,那你同外頭的美容店是一樁生意咯。我指的是對面馬路一些粉紅色的鐵皮屋。日光燈管拿彩紙包起來,叫人看著昏沉,幾個皮松肉散的外地女人躺在沙發(fā)上,或坐在店門口,大冬天也要露胸脯,露大腿,三伏天還要擦厚厚的白粉。她們也叫美容美發(fā)。小區(qū)里哪個男人路過多瞄幾眼,就要被老婆罵了。我放學(xué)走過也偷偷看,總想著這店里冷冷清清,如何開得下去呢。后來想明白,也許做的是夜生意,我看不到罷了。

小花旦瞪大眼睛,朝水泥地板狠跺一記腳,細(xì)姑娘不要瞎講哦!人家賣人肉包子的,同我有啥關(guān)系!下趟走路不要東看西看,當(dāng)心自家絆一跤。他拿起給客人噴頭發(fā)的香水,先朝我臉上胡亂噴了幾下,氣味發(fā)沖。

小花旦的生意,同誰都不一樣。他講,五塊十塊的剃頭生意,我不稀奇的。碰到老王這樣的老相鄰,舊同事,隔月去剃個頭,不算數(shù)的。小花旦手腳快,三下五除二搞定,從沒收過一分錢。巧星美發(fā)屋,專門做的是阿姨們的生意。小花旦講,別說小區(qū)里,就是老遠(yuǎn)八只腳的老太太要燙頭,要焗油,都情愿穿過大半個城來找我。

小花旦走的是一條龍服務(wù)。

老太太們要出客,要上臺,想甩甩浪頭了,早幾個禮拜就要來巧星美發(fā)屋報到。小花旦先問好,穿什么,再定頭型。人家若想不好怎么穿,索性全托給小花旦,一手包裝。永紅絲廠里跑了幾十年銷售,小花旦對穿著打扮頗有研究,真絲棉麻,料作款式,怎么顯身形,怎么襯膚色,腦子里清楚得一塌糊涂。衣服還沒做,小花旦上上下下一比畫,一形容,老太太仿佛仙袍上身,頭頸伸長,腰板筆挺,旁邊的小姐妹齊齊叫好。然后小花旦再同人家細(xì)細(xì)講,去哪里選料作,尋裁縫,不合身了找誰改合算。做這種事,小花旦本身就很來勁。老太太自然一百個放心,過幾天,衣服乖乖拿來,排隊等做頭發(fā),店里鬧猛得不得了。

小花旦講,人家給老人燙頭,好比工廠流水線一樣,燙一個,走一個,走出來都是一式一樣的,有啥意思,人老了就不要尋開心了嗎。小花旦就舍得花時間,給老人研究頭型,好好燙,細(xì)細(xì)弄,走出去有樣子,扎臺型。久而久之,婦女隊伍里傳來傳去,小花旦就做出了名堂。三五結(jié)伴而來的,從頭到腳問一遍,一個燙,幾個在邊上看,蜜餞咬咬,閑話講講,也問幾句自家等會要怎么弄。小花旦確確有這樣真本事,一邊干活,一邊服侍看客,聊得人家開開心心,服服帖帖。

要論保養(yǎng)么,阿姐比我有經(jīng)驗呀,講穿了,皮膚同鈔票一樣,多拿出來摸摸,就不會皺。

大家有緣做幾十年小姐妹,為一樁事體吵相罵有啥好處?老來不比美,要比大方。

阿姨覅氣,媳婦么,講究一個以靜制動。你不罵,人家也不會主動吵上來。一樣的道理,你不下指標(biāo),人家反倒不好意思,屋里生活就做起來了。

老太太紛紛點頭。她們講,巧星這只換糖嘴巴,真真是甜的來。跑一趟巧星這搭,比尋個老娘舅還靈光。

巧星美發(fā)屋和保健品是一種道理,老年人里有口皆碑,正經(jīng)人則視之為膿瘡毒瘤。社區(qū)干部講,人家東西兩爿店雖說是小本生意,到底規(guī)規(guī)矩矩,有營業(yè)執(zhí)照,有衛(wèi)生許可的。你看看你這個地方,胡來。

進去檢查,小花旦店里處處都是危險動作。電是從樓上接下來的,熱水是煤球爐現(xiàn)燒的,燙頭罩子萬年不洗,各式藥膏也沒明確的來路,更不必說保質(zhì)期。今朝用過了放進抽屜,下次再拿出來擠一點。小區(qū)每搞一次文明建設(shè),巧星美容屋就面臨一次嚴(yán)打。停停辦辦,實在撐不住了,有一天小花旦也搞了張營業(yè)執(zhí)照,裱起來,掛在店門口叫大家來看,法人代表阮巧星,交關(guān)神氣。誰曉得這個阮巧星仍是假的,是打給電線桿上的辦證電話打來的。小花旦一邊燒水,一邊說給老太太聽,兩百大洋,給社區(qū)里買個放心。

小花旦講,我做生意是做給客人的,又不是做給工商局的,要伊滿意做啥。

老太太們聽得有理,巧星美發(fā)屋便照開不誤。她們不是不曉得安全問題,只怪小花旦的推銷實在做得太好。人家店里貼了明星照,發(fā)型圖,他這里專程有阮家阿婆做活體模特。

小花旦絕非每天都肯開店的,釣魚要去,舞廳也要去的。他店門口貼著告示,一份令人羨慕的工作時間:下午12:30—5:30(星期四休息)。但實際操作從不按紙上來辦。但凡營業(yè)的時候,起來做的第一個頭就是阮家阿婆的。吹好弄好了,叫阿婆往店門口的樹底下一坐,蒲扇一搖,人們就走過來看了。

喲,阮家阿婆,今朝漂亮來!

三

巧星美發(fā)屋門前有一株老樟樹,是小區(qū)還沒造的時候就長起的。

每到夏天,樹上的知了脫過殼,一下就活絡(luò)起來了。知了的腳明明抓在樹上,耳朵卻生在小花旦的店里。小花旦同客人呱啦呱啦講話的時候,知了只聽,不響。小花旦的吹風(fēng)機一開,知了就跟著叫起來了。它們越叫越響,蓋過吹風(fēng)機的動靜,蓋過店里的講話聲,還帶動起遠(yuǎn)處的知了。整個小區(qū)上空好像有一個巨大無形的吹風(fēng)機在運轉(zhuǎn),到處蕩著回響。等到小花旦的吹風(fēng)機一關(guān),知了曉得了,便識相地跟著停了下來。

有時若不識相,影響了小花旦談生意,阮家阿婆就拿起手里的拐杖敲一敲香樟樹,敲一敲,知了就不敢再叫了。

我講,阿婆,知了是你養(yǎng)的啊。

阿婆胡亂點點頭。她講,蟲么,不過是空叫叫,胡叫叫,嚇一嚇就好了。阿婆的耳朵不好,坐在樹下從不覺得吵,可她仿佛也另有一副耳朵,時時刻刻按在墻上,聽牢店里的客人是不是叫樹上的客人搶去了風(fēng)頭。

她總是比小花旦更關(guān)心小花旦的生意。

阮家阿婆活著的時候,只要不下雨,常常搬一只骨牌凳坐在樹底下,有時起身掃掃地,張望張望馬路。阿婆若走來走去,就是走給人家看的。人家看到阿婆的頭發(fā)挺括,心里便有數(shù)了,噢噢,小花旦今朝出來做生意嘍。三個兩個圍上去摸一摸,感覺好,再進店里去問問。

阿婆一看到來生意,就高興了,朝樓上大喊,阿星啊,客來嘍。

阮家阿婆生得瘦小,皺皮躬背,一頭白發(fā)卻長而濃密。小花旦隔一陣學(xué)來了新發(fā)型,就先給姆媽做一個。網(wǎng)兜子罩住的,油光光貼著頭皮的,盤起來的,蓬開來的,各有各美。有時也回歸老法的麻花結(jié),馬尾辮。人家都講,阿婆這張面孔,一看就曉得,年輕辰光不要太漂亮。

阿婆不自夸,她只夸小花旦,吾阿星手巧么,一只死老太婆,做出來也好看呀。

或是一并夸贊丈夫和兒子,阿星爸爸當(dāng)年樣子神氣,吾阿星也神氣的。阿星爸爸做事體細(xì)摸細(xì)想,全傳給吾阿星了呀。

阮家阿婆平時話不多,一旦張了口,就是吾阿星,吾阿星。好像小花旦是個太陽,阿婆每天繞著他轉(zhuǎn)似的。可實際上,絲廠的人都曉得,小花旦從小到大,無不是他圍著阮家阿婆轉(zhuǎn)的。

小花旦是阿婆的末子。

小花旦的大名,正是不識字的阮家阿婆取的。她講當(dāng)年自己預(yù)備同丈夫養(yǎng)十個小囡,當(dāng)上光榮母親,就能去天安門見毛主席了。丈夫進步,國家造衛(wèi)星,他也想了個“造星計劃”,要按太陽系十大行星(他以為)來取名,搞得有文化一點。水金地火木土,養(yǎng)到第七個,丈夫在睡夢中暴斃。阮家阿婆講,我又不懂天文地理,只曉得光榮媽媽當(dāng)不成了,日腳也度不下去了,管伊第七顆叫啥,索性就叫個星。于是阮巧星成了阮家七大行星之末,同六個兄姊圍著姆媽轉(zhuǎn)。

阮巧星雖是離得最遠(yuǎn)的一顆星,卻跟得最緊,轉(zhuǎn)得最快。

阮家阿婆當(dāng)了一輩子的湖絲阿姐。她講,好繭子泡在滾水里,要伸手進去,一邊洗,一邊剝。機器比不得人手,手抽的蠶絲不會斷,出來的才算好貨。我懂,這和做肉餅子,滾刀切的總比搖肉機搖出來的鮮,道理是一式一樣的。

可是城里稍微有點關(guān)系的,誰會跑去做這種生活。兩只手伸下去,再縮不回,木掉了呀。半天浸下來,十根指頭腫得像胖大海一樣。阿婆攤開手,繅絲工的手掌,到老來仍比平常人的厚很多。她講,冬天蠻好,熱烘烘的。倷就看,誰從來不生凍瘡的,十有八九就是老阿姐了。到夏天公,真真下不去手。皮泡軟,燙開,一抽就是一條口子,嘶一記,痛到心肝里。下了班,兩只手通通紅,好比木頭砧板,上面全是印子呀。

我聽了,嚇得不敢回話。阿婆卻講,出好物什,肯定要吃苦的。

湖絲阿姐苦,阮家阿婆又是其中頂苦的。一人拉扯七子,三個上班,三個讀書,還有一個背在身上,每天帶到廠里來養(yǎng)。阿婆抽絲,小花旦在背上看抽絲。阿婆吃飯,先往背上的嘴巴塞幾口。我插嘴,阿婆,你的背脊是背小囡背彎的嗎。阿婆不回,只管講,人家看不下去,就省一點給我們吃,空下來幫我領(lǐng)小囡。

阿婆又笑了,吾阿星真乖呀,不哭不鬧,車間里人人待伊好。老話講,遺腹子隔著肚皮聽到姆媽哭,還沒養(yǎng)出來就決心要待姆媽好了。吾阿星不單曉得肚皮里的苦,還曉得車間里的苦。三四歲已經(jīng)端著搪瓷杯走來走去了。讀了書,放學(xué)先到車間來。早班送飯,夜班來接,從來不肯同我分開的。人家講,我好比養(yǎng)了個管家公呀。

一直跟到阮家阿婆退休,小花旦書不讀了,頂職上崗,成了廠里唯一的男繅絲工。小花旦一上來,已經(jīng)熟練得像一個老工人了。

男人做湖絲阿姐,到底上不了臺面,下趟老婆也討不好,阿婆講,后來我托關(guān)系,叫吾阿星轉(zhuǎn)到銷售科去了。

阮家阿婆講絲廠舊事,每每講到小花旦轉(zhuǎn)科室,就打住了。她說,一個人嘛,早前苦夠了,老來就有的甜了。阿星爸爸生眼睛,曉得我命苦,派阿星來待我好。阿婆頂著時髦的頭發(fā),坐在店門口笑。

不講了,不去想了。她搖起自己那雙厚大的白手,上面泛起密密的黑斑,像搖一串熟透了的香蕉。

細(xì)姑娘大起來,要同阿星叔一樣,待姆媽好,曉得嗎。我點點頭。只是阿婆口中的阿星叔,讓人產(chǎn)生一種怪異的陌生感。我實在難以把孝子阿星和店里邊剃頭邊陪客聊天的小花旦聯(lián)系起來。照平常來看,阮家阿婆和小花旦并不多話。開店的時候,一個做頭,一個看店。一個談天,一個聽聽不響。關(guān)了店,一個出去白相,一個就待在樓上。小花旦釣了魚回來,阿婆就燒魚吃。小花旦跳完舞,空了兩只手回來,阿婆出去買點掛面和熟食。怎么看都是阿婆在照顧小花旦。可是聽大人講,阮家阿婆自從守寡,到死沒離開過小花旦。這些年她只跟著小花旦住,小花旦結(jié)婚,也是帶上姆媽一道進的新房子。

我想來想去,還是名字的問題。阿星是阮家阿婆的阿星,小花旦是大家的小花旦。這是兩個人。尤其在阿婆這里,她容不下第二種叫法。人家若講小花旦怎么樣,阿婆就要動氣了。這個名字,阮家阿婆不喜歡聽的。誰不識相,再講,阿婆就要翻面孔,下逐客令了。

可是除了燙頭的老太太稱呼他巧星師傅,我們小孩子叫他剃頭阿叔,小區(qū)里的大人都喊他小花旦,絲廠的人也是。這從來都不是一位耳朵不好的老太太能阻擋的事。

小花旦自己倒是不介意的。

四

小花旦這個綽號,早在繅絲車間就有了。并非喜歡唱戲,只怪生了一副太監(jiān)喉嚨。照理說,高大的人聲音渾厚,小花旦卻不是。他的聲音細(xì)細(xì)尖尖,卻不如小姑娘的軟糯,反有一種中年婦女的銳利和響亮。激動的時候,語調(diào)一升高,像銅爐里燒開了水,澀澀的刺耳極了。動起氣來,又變成木鋸子拉在生銹的鐵皮上,磨人心肝,好在這種時刻是少有的。小花旦更多的是放聲說笑。他一開口,臟話不斷,倷個赤逼,伊個赤逼的,同他的細(xì)喉嚨很不般配。小時候我質(zhì)問他,你怎么老是罵人。他卻說,這怎么叫罵人呢,這叫口頭語,懂嗎。小花旦把所有不文明的詞匯都稱之為“口頭語”。他聊起天來,一個句子里的口頭語比主謂賓還多。

后來我知道了,廠里面人人都講口頭語,開心不開心都要講的。上班了,口頭語在車間里飛來飛去,下班了,口頭語在小區(qū)里飛來飛去。上下班的馬路上,口頭語要更生脆些,才能互相聽到。

小花旦,去尋死啊!

赤逼,遲到了要!

更可怕的是,小花旦在小學(xué)附近也離不開口頭語。老王上夜班的時候,常常叫工友送我去讀書。輪到小花旦,他送我到校門口,突然大聲喊,細(xì)姑娘,進去先撒泡絲[3]噢!值班的高年級同學(xué)和老師都笑了。這份舊賬我長大后跟他翻過不下一百遍。從此我同小花旦約好,送到校門口不準(zhǔn)講話。他仍堅持要對口型,細(xì)腳桿扒開,同校門外的柵欄重合在一起,兩片薄嘴唇放慢了速度扭來扭去,像一個滑稽演員,故意要逗笑值班的同學(xué)。

小花旦長長的腿,長長的身體,連到長長的脖子,不知怎么生出一個短小扁平的頭來,眉眼是細(xì)窄的,嘴巴狹長,像粘了幾條被甩軟的掛面。說起話來,眼皮上面,眉毛底下,都是微妙的小動作。好在他皮膚黑黃,鼻梁高挺,現(xiàn)在回想,小花旦四十歲以前,側(cè)面還有一點模特的英氣。

可他走起路來全無模特的利索生風(fēng),做賊似的半吊著手,兩只腳軟綿綿的。小區(qū)里的人講,說難聽點,女人堆待久了,翹根蘭花指剝繭子,總歸有點陰陽怪氣。

阮家阿婆必定深諳這個道理,才大費氣力幫小花旦換了工種。然而人們早已叫慣了,小花旦去了新科室,或出廠跑外勤,還是小花旦。他自己并不反駁。

只有阮家阿婆從不滿意,她講,瘦長條子么,叫秀才不是蠻好,做啥要取個娘娘腔名字,吾阿星氣力不要太大,身體不要太好噢。又說,巧星年輕的辰光,往蠶種庫門底一走過,多多少少小姑娘盯牢看。伊是眼界高,一個看不上。

但她并不提起小花旦后面的一樁婚事。

小區(qū)里的人都曉得小花旦結(jié)過婚,卻不知全。只見小花旦帶姆媽去新房住了三年,又帶姆媽悄悄搬回來了。人們估計,是婆媳之間出了問題。而后阮家阿婆要把房子專留給小花旦,六顆行星跑過來吵過多少次,總算拗?jǐn)啵粝聝扇饲屐o度日。人們便一口咬定,若不是當(dāng)初逼得小花旦離婚,阿婆何苦千方百計保他。至于小花旦的老婆是誰,在哪里,沒人問過。

直到暑假的一天,做頭發(fā)的隊伍里來了一個新面孔。這位客人聽說城東有個蠻好的燙頭師傅,就跟過來看看。到了才發(fā)現(xiàn),是老熟人了。小花旦特意找出茶葉罐頭,拍拍圍裙上的灰塵,客客氣氣喊了一聲,姆媽。這不大不小的一聲,把樹底下的阮家阿婆引過來了,兩個姆媽在巧星美發(fā)屋的招牌底下碰面了。

丈母娘講,阿星啊,還沒討好老婆啊,光桿司令準(zhǔn)備當(dāng)過去看了。

小花旦笑笑不響,招呼客人們一一坐下,自己上樓去泡茶了。丈母娘在店里走來走去,冷箭頻發(fā)。

天天蹲在這種地方,搞這種娘娘家生活,哪個女人看得上,笑死人了。

阮家阿婆的耳朵不好,可是她想聽什么,總是能聽到的。

她講,有種人在外頭胡來來瞎搞搞,覅講二婚頭,三婚頭四婚頭也是省力的。吾阿星家教好,做不出這種事體。

丈母娘跳起來了,倷寶貝阿星稍微爭氣點,玲玲會得逼出去嗎。阮家門不要后代,我屋里也不要嗎。

喲——要后代不要面孔嘍。

好了,覅講了。老客人想勸一句。

要面孔,哈哈哈哈,大家聽聽看,娘娘腔不來事,還講得出要面孔。

丈母娘比阮家阿婆年紀(jì)輕,塊頭大,喉嚨響,這么一笑,店里鴉雀無聲,我看呆了。只剩小花旦踢踢踏踏沖下樓來,輕輕說了一句,好了好了,覅吵了。老底子沒吵夠,過掉十多年還要來尋氣嗎。

他扶阮家阿婆上樓休息,叫丈母娘在店里等一歇,馬上就來。又關(guān)照我把茶分給客人。

丈母娘卻講,哼,等啥等,要曉得是伊開的店,我絕對不會來的。轉(zhuǎn)而對著客人,當(dāng)初看伊一表人才,好說好話,心想有點娘娘腔也不搭界。想不著是只軟腳蟹,真真苦了玲玲,不好講出去。丈母娘推開我的茶杯,像一只憋足氣的青蛙,沖著樓上提高音量,我么,這輩子見都不想見到,還要叫伊來幫我做頭發(fā),真笑死人。

樓上傳來一陣罵,老赤逼棺材,死遠(yuǎn)點,一只嘴巴吃糠不清不爽,烏龜外孫還不曉得啥地方落的種!

我從來不知道阮家阿婆的耳朵這么好,喉嚨這么響。我也從來沒聽過,小花旦天天講的口頭語會從阿婆的嘴巴里一個一個跳出來。小花旦卻像被搶了臺詞一樣,并不開口。

一個在樓上罵,一個邊走邊罵,于是那天下午的生意全都跑光了。小花旦倒不動氣,他下樓收拾,把沒人喝的茶都喝了,還提前給我剃了頭。剃完頭他提議去游泳,我們就去了舊廠邊上的水池。他看起來心情不壞,游了幾圈,買了棒冰,語氣也比平日里溫柔了一些。甚至讓我覺得,結(jié)了婚又離的人是兩個姆媽,而不是小花旦和什么玲玲。

晚上回到飯桌,我問,軟腳蟹是啥東西。

媽媽說,小囡問這種怪搭搭的問題做啥,吃飯。老王說,哎呀,不大巧,現(xiàn)在不是吃蟹的季節(jié)。

我就不問了。

五

印象中,阮家阿婆到死只吵過這么一次架,可是那次之后,小區(qū)里有些人看小花旦就不一樣了。阿婆恢復(fù)到往日的溫和,常常坐在樹底下自說自話,哎呀,人生得好看么,就會叫人家講閑話,阿星爸爸老早也被人家欺,后來同我結(jié)婚,不是照樣很好嘛。我知道,阿婆是專程講給那些走來走去的耳朵聽的,寄希望于他們的嘴巴能在菜場里,麻將室,或回到自家的飯桌上,把這些話慢慢說開去。

小花旦仍舊不響。就像從不介意自己的綽號一樣,他也不介意這樁被曝光的舊婚事。小花旦的口頭語罵天罵地罵工廠,偏偏在這件事上從不使用。這也愈發(fā)讓一些人坐實,問題出在小花旦身上。大家都相信,理虧的人才會沉默。

小花旦的客人漸漸少下來了。并非外頭的風(fēng)言風(fēng)語影響了婦女隊伍里的口碑,她們受過巧星師傅的恩惠,絕不說半句壞話。而是阿婆病了,嚴(yán)格地說,是阿婆老了。她生了七顆行星,末一顆都轉(zhuǎn)了四十多圈,阿婆自己就轉(zhuǎn)不動了,她的軌道上沾滿了往事的灰塵,它們纏住她的手腳,要把她也變成灰燼。

直到小花旦每日馱著眼神呆滯的阮家阿婆進進出出,我才懂得那位反復(fù)出現(xiàn)在阿婆口中的阿星的存在。他把阿婆背下樓曬太陽,又背回樓上睡覺,在大樹和美發(fā)屋之間的晾衣繩上撐開了尿濕的床單和絨褲,我想起阿婆說過的那個在充滿水蒸氣的地方,由大人背來背去的小嬰孩,車間霧蒙蒙的,蠶絲白乎乎的,他的小眼睛看到什么了嗎。

后來,阿婆轉(zhuǎn)不動了。和徐爺爺一樣,在這個小區(qū)里,任何老人的離去都是驚不起水花的小事。人老了,人死了,不是再正常不過了嗎。走來走去的耳朵們,更愿意去關(guān)心誰家新降臨了小生命,這關(guān)乎著一族的延續(xù)。至于將要垂落入土的家庭的枯枝,就由它去吧,誰沒有那么一天呢。

然而沒有延續(xù)的小花旦卻很少開店了。樓上的燈也不常在夜里亮著。他睡覺了,他去釣魚,還是去跳舞,阿婆走了,沒人知道他的動向。我讀寄宿學(xué)校,我也不知道了。只是一個月剃一次頭的慣例還沒變。我發(fā)了短消息,上樓從他家空置的奶箱里拿了鑰匙,下來開店,然后回家喊老王過來,我們家的頭,在我離開家之前,從來都是一起變長,一起變短的。

小花旦收到短消息,過一會兒就回來了。

赤逼,又一個月頭過去了!他的細(xì)腳桿像兩根高蹺,從不知何處踩回來了。

這些事是近來才想起的。我在上海住了八年,地鐵站走了無數(shù)回,早已不覺得地下廣場像小區(qū)。香樟樹,阮家阿婆,巧星美發(fā)屋,連同整個小區(qū),都成了昨日的世界。

火車票里,年份久遠(yuǎn)的,字跡都褪去了,只剩下一片片淺藍(lán)色,或者更早些,粉紅色的紙。寫著我名字的,疊起來有四五副撲克牌那么高,還有薄薄的一沓,是別人留下的。這時我才發(fā)現(xiàn),頭幾年來上海找我最多的,不是家人,也不是中學(xué)好友,也許是這個叫阮巧星的人。他的身份證號碼還模模糊糊地印在上面,1967,他和我一樣,屬山羊。

阮巧星,小花旦,小花旦,阮巧星。小花旦是老山羊,我是小山羊。可是這只老山羊從不喜歡蓄胡子,他的下巴總是亮光光的,和他的頭發(fā)一樣,精心打理過,如同公園里那些跳交誼舞的人。

老山羊同我去本地的人民公園玩,總是我先陪他看小樹林里的人跳舞,然后他才答應(yīng)請我去淘氣堡玩。我又問那個奇怪的問題了,你說,人民公園里下棋也有,遛鳥也有,吃茶也有,為啥每個地方都不會缺人呢。

小花旦還是那個經(jīng)典的回答,各人各歡喜,有人來白相么,就有人過去看呀。

那你為啥不去看下棋。

細(xì)姑娘,你看看下棋的人,啥樣子。

我看了一眼坐在樹墩上的老頭子。

你看看跳舞的朋友,哪一個不是頭面清爽,衣裳挺括。你再看看我。

我點點頭。那你為啥不去跳舞,要同我一起白相。

你看我是啥。小花旦假裝捋胡子。你是啥。

我們是老山羊和小山羊。小花旦教會了我這個道理,我卻在很久以后才懂了物以類聚,人以群分這個成語。那個時候,他已經(jīng)在上海的人民公園跳舞了。

六

和小花旦打賭坐板瘡的那一年,是我離開家的頭一年。家里忙,沒人送,小花旦關(guān)了店,自愿陪我去了。

我們穿過長長的地下廣場,坐上輕軌,換了公交,兩個鐘頭后總算挨到了學(xué)校宿舍。我驚呆了,原來從上海的這一處到另一處,比從我們家到上海還遠(yuǎn)。好在一路上有的看,并不無聊,只是辛苦。小花旦拖著我的行李箱,夾克衫甩在肩上,汗出得快要融化他黑亮的油頭。他把蛤蟆鏡推到前額,在即將開口“赤逼,天熱死人”之前,我先和他講定,進了宿舍絕對不能講口頭語,絕對不能。

不要緊,這什么地方啦,大學(xué)呀,天南地北的人都有,人家又聽不懂的。他講,細(xì)姑娘,進去覅忘記先撒泡——我打斷他,聽不懂也不能說!小學(xué)校門口那種事,再也不能重演了。何況我早已不是喜歡憋尿的小朋友了。

不過很快的,就像服侍店里的老太太一樣,小花旦趁我上廁所的工夫,已經(jīng)和一樓的宿管阿姨攀談上了。他并不說自己是誰,只管用一種假裝客觀的語氣評點人家的打扮,暗暗戳中對方的心意。只聽他說,這條裙子噢,面料服帖,也好,也不好。腰身稍微粗一點的人,穿上就不好看了。阿姨笑了。他轉(zhuǎn)而又講,美中不足是發(fā)根同燙過的顏色不搭,要補一補,兩只手一擺弄,我就知道他又在習(xí)慣性地?fù)瓶腿肆恕?

我走過去,阿姨問,你女兒住幾樓呀。我脫口而出,他不是我爸爸,是……我一下子不知道怎么介紹小花旦。他是老山羊?他和我爸爸下崗以前在同一爿廠?他家和我家在同一個小區(qū)?他是從小幫我剃頭剃到大的……師傅?他給我買過幾十個雞蛋煎餅,上百只奶油棒冰?我突然發(fā)現(xiàn)一個很熟悉的人,如果沒有血緣關(guān)系,是很難形容彼此之間的關(guān)系的。而這種無法形容的關(guān)系,我后來才發(fā)現(xiàn),是很容易斷掉的,無論是被時空扯遠(yuǎn)了,還是故意疏遠(yuǎn)了。

小花旦見我答不上,宿管阿姨又面露異色,就主動模仿上海口音,阿拉侄囡呀。我笑出聲了,叔叔高瘦,侄女矮小,實在不像。小花旦卻很入戲,在登記表上寫了個“王巧星”,搬起我的箱子上樓去了。我們找到房間,小花旦為我整理各種東西,床單,被子,臺燈,衣架,他好像在叔叔的角色里沉迷了,一邊收作,一邊像模像樣地關(guān)照我,毛巾不要滴滴答答晾出去,茶杯每天洗干凈才能喝,好像他自己的生活十分清潔似的。我聽得極為專注,生怕他一不小心又蹦出幾個口頭語,叫我被人嘲笑。可是他很留心,小花旦一開國語腔,渾身透露出一股后媽的做作感,高聲換低語,引得幾位室友的媽媽都回過頭來看。又不得不承認(rèn),小花旦做起后媽來,有條不紊,正如小區(qū)里人說的那樣,女人家的味道十足。他細(xì)長的手指一遍一遍擰著擦桌子的毛巾,脫了尖頭皮鞋爬上去幫我鋪好床具。我感到很驚奇,一個熟悉的人面對另一個人,在不同的環(huán)境里竟然能表現(xiàn)出一個天一個地。對我來說,那個時刻,我的那位走在路上和熟面孔互甩口頭語的小花旦朋友完全不見了。

各位媽媽整理完,陸續(xù)走了。小花旦作為男眷不能久待,他也下樓了。臨走前關(guān)照了十幾句日常起居的話。我真吃不準(zhǔn),是我媽教他說的,還是他自己想出來的。總之和我媽能想到的一樣周全。我沒心思弄明白,忙著和我的新朋友們?nèi)マk飯卡,買二手腳踏車,然后相約食堂,每件事都新鮮而急迫。一回頭,卻發(fā)現(xiàn)小花旦還在樓下,他正和傍晚新調(diào)班的宿管阿姨攀談。攀談是小花旦的專用語,他總是說,不認(rèn)得么,攀談攀談就認(rèn)得了。攀的意思其實是拍馬屁。小花旦一個勁地夸人家頭發(fā)靈光,又講究,又不顯得刻意。他夸得很到位,確實,我所見到的大多數(shù)宿管阿姨都和我們小區(qū)里的婦女不一樣,她們看起來像是剛從巧星美發(fā)屋里走出來的人,要去參加親家的壽宴,或是老同學(xué)聚會。盡管她們只不過是來查房和收信的。而我們小區(qū)里的阿姨,燙得再挺括,第二天還是會變回雞窩頭。我和小花旦打了招呼,匆匆走過傳達(dá)室,如同以往路過巧星美發(fā)屋,接著拐出小區(qū)一樣自然。學(xué)校里天快黑了。我突然意識到,自己完全沒有要帶他一起去食堂的意思,而他也似乎并沒有買好返程的車票。

我回頭看,小花旦把夾克衫搭在肩上,朝我揮揮手。

我就走了。也許小花旦不僅僅是來幫忙送我開學(xué)的,他的心思大了,要和各式各樣的人攀談。他和我一樣,想在小區(qū)之外的地方看一看,多停留一會。

七

小花旦在上海的時候,去過哪兒,我并不全知。有時他會發(fā)一張帶照片的彩信給我,起初里面永遠(yuǎn)是一個地標(biāo)性的建筑加一個叉腰的人,他從不買票進去,只在門口作八十年代風(fēng)范的合影留念,兩條細(xì)長的腿擺出一個工整的“八”字。彩信里不寫字,我懂他的意思,這里很好玩,你也去一下。確實,幾幅眼熟的背景,我在頭半年的周末也一一去過了,只不過沒舍得花錢發(fā)彩信給他看,可我卻舍得花那些門票錢。唯一發(fā)過的,是一張中國館的照片,因為小花旦一直沒有去。后來世博會結(jié)束了,很多展館隨意開放,我一下收到了好幾張小花旦的照片。大大的房子,小小的人。我懂他的意思,看,我也去過了。

后來,小花旦叉腰留念的地點變得陌生,或說普通了,有時是一個公園,有時是一個商場,它們可能會出現(xiàn)在這座城市的任何一個角落,我猜不出是哪里,我也不感興趣了。年輕人總是這樣喜新厭舊,我飛快接受了現(xiàn)代都市的一切并融入其中。小花旦并不是,老山羊年紀(jì)大了,消化時間比小山羊長久些。每次來學(xué)校找我,他必定要打開手機相冊,一張張翻過去,這是什么,那是哪里,下趟預(yù)備做點啥。而我則不再細(xì)聽,只顧著打開他的行李。

小花旦大概隔三四周來一趟學(xué)校。每次碰面,我媽會托他帶些吃食和衣物給我,再叫他回來講講我的近況。要知道剛讀書的半年,我就像個出了籠的小雞,從沒想過回家。大人上班忙,巧星美發(fā)屋可有可無,于是小花旦主動充當(dāng)跑腿的,十二塊五,說來就來了,通常乘的是周末趟的早班車。我剛起床打水,他已經(jīng)在樓下和阿姨攀談了,腳邊堆著大包小包。一看便知,我媽又塞了些我早就不想穿的舊衣服。而小花旦呢,他好像從不擔(dān)心自己的一身行頭會過時,永遠(yuǎn)衣裳挺括,頭路清爽,陰天晴天,蛤蟆鏡架在前額。

細(xì)姑娘,長遠(yuǎn)不見!

我上大學(xué)之后,小花旦開始用大人的語言和我打招呼了,放在從前,見我經(jīng)過巧星美發(fā)屋,他向來說的是,細(xì)姑娘,到啥地方去野啊?后來我想,也許是出于牢記我們關(guān)于不說口頭語的約定,他要在阿姨面前格外表示出對我的文明禮貌。要知道,他停停歇歇跑過來,我們從不是長遠(yuǎn)不見的人。

我和小花旦長不長遠(yuǎn),看我的頭發(fā)就知道了。從小就是這樣。頭上雞毛亂竄,不用家里大人關(guān)照,小花旦見我回來,就會捉我進他店里修理一下。走出來,又是一只清清爽爽的短毛小雞。小花旦就像放自家剛洗完澡的寵物出去溜達(dá)一樣,苦心叮嚀,細(xì)姑娘,下趟自覺點過來!

小雞去外地了,小花旦仍然任務(wù)在身。分享完他要分享的,關(guān)照好我媽要他關(guān)照的,小花旦還要完成常規(guī)動作,給我剃個頭。游泳頭剃起來很省力,洗不洗都無所謂。他帶一把推子,我搬一個凳子,我們找塊宿舍后面的空地,再披上一條圍裙,就開始了。幾條我從小所熟知的路線,從頭頸一直往頭頂走,從耳根一直往太陽穴走,像小區(qū)里定期會來的割草機,勻速而連貫地在耳邊呼喊著前進,呲——呲——呲,留下坦蕩的表面。再修一修劉海,刮一下汗毛,半包洋蔥圈還沒吃完,圍裙已經(jīng)取下來了。按小花旦的話來說,你這個頭,老子眼烏珠閉緊也能剃出一式一樣的來!卻每次都要罵幾句,頭發(fā)生得這許快!又毛又興,野狗草也比不過你!然后數(shù)落我的身高,頭發(fā)生得快,個子倒上不去了,哪里像個大學(xué)生樣子!

我要還嘴,可是剃頭不能亂動,這是從小教過的事,只好干忍著。

剃完他又要苦心勸諫,人到了上海么,行頭也要洋氣起來,啥辰光肯變一下啦。

我說不要。心里卻暗暗想著,如果我也有微卷的短發(fā),或者大波浪的長發(fā),不知道會是什么樣子。可我又總害怕洋氣到了我身上,會變得半人半馬,不土不洋。

小花旦剃頭手腳快,嘴巴也快,尖細(xì)喉嚨一出來,宿舍樓里很多人都站到窗前看了。長頭發(fā)的看兩眼就走開了。幾個外地的同學(xué),和我一樣留短發(fā)的,圍著站了好久,終于派了個代表過來問話。

代表用北方口音說,師傅,絞頭不。

小花旦愣了一下。

噢——絞呀,絞呀。來來來,三一五學(xué)雷鋒,剃學(xué)生頭不出鈔票了哦。小花旦師傅反應(yīng)過來,將圍裙一抖,示意我走開,立刻邀請下一位客人入座了。

于是三四個長短不一的游泳頭就站在草地上邊看邊等。小花旦和他們聊天,你家在哪里呀,今年幾歲呀,學(xué)什么專業(yè)呀。小花旦和年輕人說話并不用原來那套攀談法,而是換一副女親眷的口氣,細(xì)細(xì)過問,認(rèn)真點頭。最不正經(jīng),也無非是模仿一句對方的家鄉(xiāng)話,引人發(fā)笑,還要問,標(biāo)準(zhǔn)嗎,以博得三五寸的親近。然后全身心投入我的叔叔這個角色中,打聽大家的生活,關(guān)照大家好好相處,不要打相打——他想不出吵架用普通話怎么講。我心想,這樓里住的又不是你店里的客人,哪來這么多口角。后來才發(fā)現(xiàn)我錯了,不管什么年紀(jì)的人,聚到一起總會吵架的,幼兒園里,養(yǎng)老院里,吵架的理由總是比相安無事的多。等到不吵了,就分崩離析了。

小花旦給別的同學(xué)剃頭要稍微慢一點,以示認(rèn)真。剃完了,圍裙利落一甩,引導(dǎo)人走到窗戶前看個正面,再看個側(cè)影。

窩心嗎,窩心下趟再來!

我聽呆了。這句經(jīng)典的收尾詞竟然被他從小區(qū)門口照搬到了我宿舍樓后面的草坪上。我突然發(fā)現(xiàn),這也許是離開小城后為數(shù)不多的還留在我身邊的東西。

游泳頭,喜歡的書,睡覺要抱的熊,小花旦,以及小花旦的一部分。余下的,都沒有隨我來到上海。一切都是新的。

有了第一次學(xué)雷鋒,就有第二、第三次,往后樓里幾個人聽到傳達(dá)室有小花旦的聲音,隔一會就往草地走過來了。他的生意一度拓展到隔壁幾棟男生樓。畢竟寸頭比游泳頭更好剃。雖說省力,有時一開工就是半天,客流不斷,小花旦的嘴巴也停不下來。老板拒不收錢,客氣的同學(xué)就送一點家鄉(xiāng)特產(chǎn)來。小花旦激動得不得了,話更多了。有時竟然同別人講我小時候的事,我很生氣。本來自己剃完就猶豫著要不要先走,這下挪不開腳了,天曉得我不在他會瞎說些什么。只好留下來當(dāng)一路陪客。

小花旦很來勁,索性問我能不能去更鬧猛的地方擺攤,反正不扒分[4],不會被趕走的。

我講,你不扒分,人家學(xué)校里的剃頭店還要掙錢的,到時候你生意好了,人家倒要上門朝我尋仇來了。

小花旦只好繼續(xù)打快閃。他多了一個來上海的由頭,聽大人說,小花旦那幾趟出門前總對小區(qū)里的人大喊,走咯,去給名牌大學(xué)生剃頭嘞!他得意極了,好像巧星美發(fā)屋在上海開了個分店似的。而我被指定為店里的接客小妹,負(fù)責(zé)提前一一通知各位回頭客,以免有需要的朋友錯過這個難得的機會。

那個冬天,小花旦的推子,剪刀,木梳,亂七八糟的噴霧,圍裙,整日放在我書架的最上層,和床板頂在一起。同學(xué)過來借書見到了,也會順口問一句,你叔叔什么時候來呀。大家都曉得我有個剃頭阿叔。有時夜里翻身動靜大了,某樣?xùn)|西就會咣當(dāng)一聲掉下來,抖落些細(xì)碎的頭發(fā)在桌面上,還得爬下來收拾。我很納悶,小花旦的吃飯工具都交待在此了,小區(qū)里的店還要開嗎,老阿姨生意不要做了嗎。

我甚至做過一個可怕的夢。小花旦在給老客人做頭,白發(fā)一簇一簇剪下來,掉在地上卻是噼噼啪啪地響,踩上去像瓜子殼一樣,又脆又硬。再回頭,后排幾個熟悉的女人面孔,正圍坐著邊聊天邊吃白頭發(fā),嘴里發(fā)出唆粉絲的聲音。

后來我講給小花旦聽,他站在宿舍后面的草地上,笑得死去活來,腰都快折斷了。好不容易緩過來,他說,細(xì)姑娘,你曉得嗎,年輕人嘴巴挑,到了老太婆嘴里,吃頭發(fā)同吃瓜子是一樣味道的呀。說著自己又笑起來,并不提店里的生意。我想他的客人要是知道了,恐怕氣得再也不會來了。

再后來,有同學(xué)過來借書,發(fā)現(xiàn)剃頭物什不見了,就問,你叔叔很久沒來了呀。

我說,他不來了,回家做大生意去了。