最新章節

書友吧第1章 寫在《崇物 簡素 兼和》刊行之際

[日]難波征男

一

2016年10月,本人有幸應邀參加中國文化院與北京三智文化書院共同主辦的“中國陽明心學高峰論壇”,真切感受到了“陽明學熱”在中國的歷史性高漲以及中國人對《王陽明大傳》作者岡田武彥教授的高度評價。

當時,北京三智文化書院理事長高斌先生特意向我介紹了未來推出三智文化書院陽明文庫的設想。其后不久,高斌先生即與北京崇賢館董事長李克先生專程造訪了總部在大阪的“京都論壇”(矢崎勝彥任理事長)和咸生書院(難波征男任理事長)。席間,他們主動提出希望得到授權,將錄有1995年12月在北京舉行的張岱年教授和岡田武彥教授“世紀對談”的拙作《簡素與和合——從對立走向大同的世紀》作為籌劃中的陽明文庫的開篇之作。實際上,當年實現這場“世紀對談”的中方中心人物就是現任北京三智文化書院院長的王守常先生,有感于緣分的不可思議,我當場便欣然允諾。

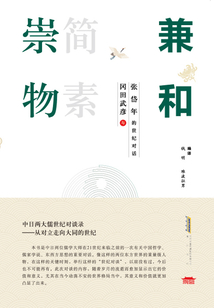

錢明先生與我同習于岡田武彥先生門下,是莫逆之交。承蒙他的鼎力支持,我當年的舊作又新添了張岱年先生和岡田先生的論文及相關資料以及杜維明教授早年寫就的《岡田武彥先生的儒學》一文,作為新版《崇物 簡素 兼和》在中國刊行,如能得到中國乃至世界讀者們的青睞,幸甚至哉!

二

那場“世紀對談”是指八十七歲的岡田武彥教授拜訪八十六歲的張岱年教授時在北京友誼賓館一個房間內舉行的對談。最初提出舉行這一對談的是岡田武彥先生。就在1995年3月的一天,岡田武彥教授因夫人患病緊急住院,當晚我來到岡田先生家陪他喝酒,師徒二人一邊喝一邊聊著中國哲學和一些生活瑣事。其間,岡田先生喝得酩酊大醉,小睡片刻后一睜眼就自言自語道:“可以理解我如今的思想境界和苦衷的恐怕只有北京的張岱年先生了。”聽到此言,令我想起1991年留學中國人民大學時,張立文老師曾帶我去拜訪張岱年先生,而張先生見我的第一句話就是“岡田先生身體好嗎?他比我要年長六個月呢,是我非常尊敬的人”。我心中一動,就問岡田先生可否讓我來通過北京大學的王守常老師向張岱年先生轉達岡田先生想與之對談的想法。岡田先生當時用堅定的語氣說:“若彼此方便,我一定要見見張先生!”就這樣,那場“世紀對談”的企劃拉開了序幕。

三

那場“世紀對談”由張立文教授和我代表中日雙方擔任主持人,請連清吉老師和錢明老師擔當翻譯,魏常海老師、姜廣輝老師、王守常老師、陳萬青老師、李鳳全老師、小宮厚老師、酒井博久老師、手冢紀洋老師同席。

對談于1995年12月2日和12月4日舉行。中間的12月3日是個寒冷的冬日,應岡田先生請求,我們一起走訪了故宮博物院和長城。據岡田先生講,他是時隔六十年后再訪這兩個地方。初訪故宮和長城是在1934年,當時他剛從九州大學畢業,隨同恩師楠本正繼教授一起來北京考察。其后,盡管多次參加中國舉辦的國際學會和儒家史跡探訪,卻始終沒有機會再參觀這兩處名勝。

記得我們參觀故宮那天,正趕上古巴的卡斯特羅總統到訪而無法從正門進入,走的是側門,并從側門遠遠地望了卡斯特羅總統一眼。冬天的長城游客很少,載著我們的纜車中途出了故障,吊在空中被強風吹得搖搖晃晃,但岡田先生卻泰然自若地微笑著說:“考驗我們平常學問的時候到了。”

12月4日傍晚,就在對談全部日程結束,大家準備晚宴的時候,我們有一個畢生難忘的體驗。那其實是個偶然。當時正好其他人全都不在,只有張岱年先生和岡田武彥先生兩位留在了對話的房間里。我們回來時,一推開房門,并肩而坐的兩位老教授的后背映入眼簾,我們日中雙方的與會者都不約而同地彼此相視。兩位老先生的后背就如沐于春風之中,雖無言而自語,卻心心相印。其實,在兩位大家之間,語言已成為多余。

對談結束九年后的2004年,我收到了北京寄來的請柬,邀請我們參加在清華大學舉辦的“紀念張岱年教授95周歲學術會議”。岡田先生盡管當時已視力模糊,幾乎什么都看不見了,但仍堅持在北京琉璃廠買的宣紙上揮毫題寫了“仰觀景云 紀元二千四年春祝張岱年先生長壽 武彥”一幅字。我打算將這幅字帶到會議上親手交給張先生。不料張岱年先生在會議前夕猝逝,學術會議變成了悲痛的吊唁活動。當時的集體合影中就有我懷抱岡田先生題字的身影,且外國人只有我。

四

接下來我想介紹一下將錄有那場“世紀對談”的拙作命名為《簡素與和合——從對立走向大同的世紀》的經過,以及將新作改名為《崇物 簡素 兼和》的理由。

張岱年教授與岡田武彥教授之間的“世紀對談”是代表二十世紀的中國文化人與日本文化人間的對話。概括而言,或可說“簡素”和“崇物”是日本文化的特征,而“和合”和“兼和”則是中國文化的精髓。

“簡素”一詞言簡意賅地象征了對談當時岡田武彥先生的思想精華。岡田先生說:“表現越為簡素則其含有的內容越為豐富,這是日本文化的特征之一。”其后,岡田先生的“簡素的精神”又經“身學說”而大成于晚年的“崇物論”。本次推出的新作中,錢明先生通過對岡田學的透徹理解和精準翻譯,收錄了這些岡田武彥先生晚年的思想。在此謹向錢明先生的豐博學識致以衷心感謝和崇高敬意。

“兼和”是張岱年先生哲學體系的精髓。它“既是先生對待哲學和文化的學術姿態,又是先生治理文化哲學的學術方式”[1]。“兼和”思想首次出現在張先生的《天人五論》之五《天人簡論》中,完成于1948年。1987年,張先生在《又記》中指出:“提出以‘兼和’代‘中庸’的觀點,自審尚非過時。”[2]“和合”一詞則源于張立文先生所創發的“和合學”。在“世紀對談”的休息時間,張岱年先生和岡田武彥先生曾分別向張立文先生發問,后在展開性討論中,張立文先生介紹了自己所理解的“和合學”之要點,并在“世紀對談”的次年所出版的《和合學概論——二十一世紀文化戰略》一書中這樣說:“和合是中國文化人文精神的精髓,是主要價值。”“和合學”是從東亞出發的現代哲學,我本人曾摘選其中一部分譯為日語,以《二十一世紀的中國哲學:張立文的和合學》為題在日本刊行。

應該說,在中國現當代哲學史上,張岱年先生的“兼和論”與張立文教授的“和合學”是對傳統“貴和”思想的兩種現代解讀。二者有某些相同或相似之處,但也有思想內涵和理論價值上的顯著差異[3]。在張岱年先生看來,“兼和”就是“兼賅眾異而得其平衡”與“富有日新而一以貫之”的統一。它以對立統一為實質而側重于闡明“一”“多”關系,也就是在承認差異性即肯定事物多種內外矛盾客觀存在的前提下,進一步追求事物內外矛盾之間的動態平衡。張先生認為“兼和”是對傳統“貴和”思想的繼承與發展,“兼和,古代謂之曰和”,并明確主張“以兼和易中庸”[4]。

依我之見,解除地球與人類的現代危機,繼承并實現張岱年先生及岡田武彥先生所倡導的思想和理想的世界,是我們二十一世紀后輩的使命。

五

我們地球人正在經歷的二十一世紀世界,是從產業文明社會邁向信息文明社會的文明開化的一個大動蕩期。作為產業文明社會中人類大力推行的“近代化”的結果,地球溫室效應帶來了生態系統的破壞,富國強兵和軍備擴張帶來了民族紛爭和宗教戰爭,維持人與人之間的關系和生活的生命道德共同體也趨于分崩離析,地球的延續與人類的發展正面臨著嚴峻的危機。我們地球人正背負這些危機之炸彈,向著人類從未涉足的信息文明社會急速前行。

明代王陽明以“滿街都是圣人”一語道破天機。他本著這種人生觀之立場,通過民眾自治來進行生命道德共同體再生的實踐,并致力于讓每個當事人通過全身心運用自身的良知來培植個人主體。我認為,這就是王陽明所開創的陽明學之精髓。陽明學是否可以解決產業文明社會中人類所釀成的危機?它是否可以創造一種促進信息文明社會中人工智能與人類共存共榮的新型人格?

著眼當下,我們每個地球人都有必要讓學習和實踐東亞傳統文化的“共育內圣道場”滿街開遍,讓良知者的至誠在信息文明社會中自主獨立,并通過民眾自治的手段以培育起一種能從根本上支撐生命道德共同體的社會人的主體性。

王陽明的龍場大悟,對至誠、致良知、萬物一體之仁的體認,無疑給我們提供了極大的啟發。同時,無論是毅然率團探訪了所有王陽明史跡的岡田武彥教授,還是二十世紀始終如一指引中國哲學攀登高峰的張岱年教授,這兩位大師的人格和思想,都必將會成為活在二十一世紀的我們所有地球人的人生指南。

最后,我要衷心祝賀收錄了張岱年先生和岡田武彥先生“世紀對談”的《崇物 簡素 兼和》一書在中國的出版[5]!

岳迅飛 譯

注釋:

[1]參見萬俊人:《“兼和”之道及其道者的學術品格》,《哲學動態》2003年第1期。

[2]參見張岱年:《張岱年文集》第3卷,第209頁,河北人民出版社,1996年版。

[3]參見杜運輝:《“兼和”與“和合”辨析》,《高校理論戰線》2009年第5期。

[4]參見杜運輝:《“兼和”與“和合”辨析》,《高校理論戰線》2009年第5期。

[5]根據本書編纂內容的需要,錢明對難波征男序文中的“和合”部分略有增補。